Music: 花

Music: 花

天智天皇の近江京周辺を訪ねて 滋賀県大津市 2012.6.24

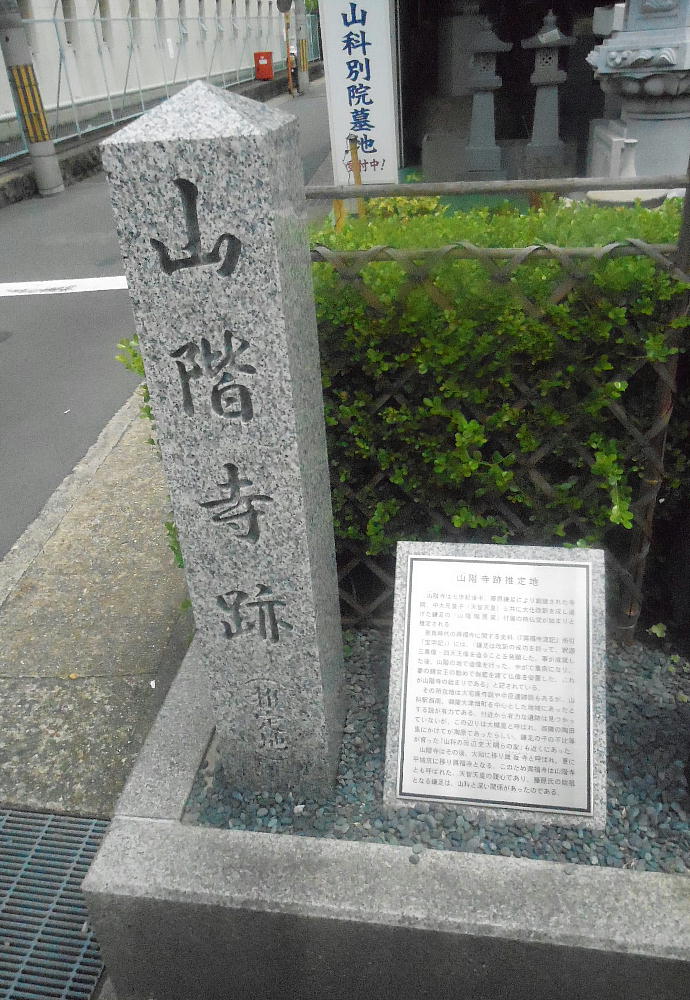

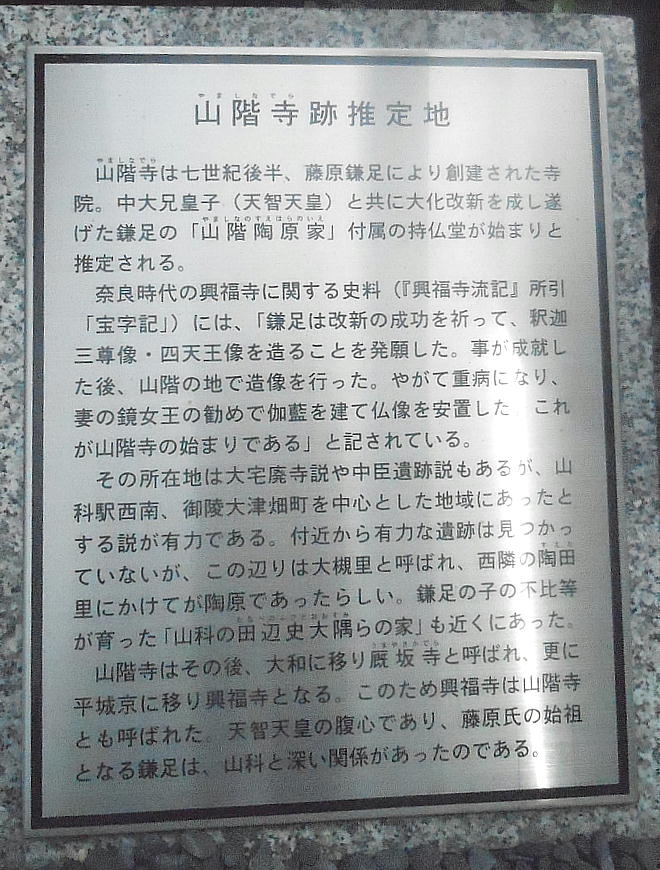

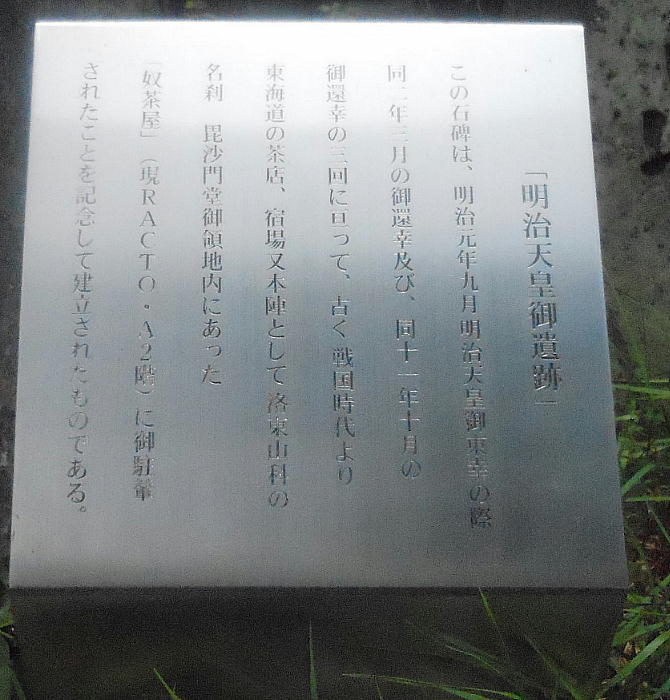

第178回例会 滋賀の都よ、こんにちは 天智天皇の大津京を訪ねて 場 所 : 滋賀県大津市 日 時 : 2012年6月24日(日曜) 集 合 : AM10:00 京阪電車「三条京阪駅」下車 高山彦九郎像の前 経 路 : 各自お調べ下さい。 持 参 : 弁当・水筒・替え着・雨具・その他 行 程 : 「京阪三条駅」 =(京都市営地下鉄) = 「みささぎ駅」- 天智天皇陵 -「みささぎ駅」- 「山科駅」 - 山階寺跡 - 「山科駅」 =(京阪石山坂本線)= 「別所駅」- 大津市歴史博物館 - 弘文天皇陵 - 皇子が丘公園(昼食) - 近江大津宮錦織遺跡 - 皇子山古墳 - 近江神宮 -南滋賀町廃寺跡 - 百穴古墳群 - 大津市埋蔵文化財センター - 「滋賀里駅」 = 「坂本駅」- 日吉神社 -(反省会) 概 要 : 白村江の戦いに敗れた天智天皇は、唐の来襲を恐れて奈良から大津へ遷都する。大津京の全貌は未だ明らかになっていない が、天智天皇陵・弘文天皇陵を訪ねて、大津に残る都の面影を偲び、皇子山古墳、百穴古墳群、山階寺跡、南滋賀廃寺等々 を訪ねて歩く。時間があれば、最後に坂本で日吉神社に参拝し、有名な蕎麦屋にて反省。 解 説 : 事前に以下を見ておいて下さい。 天智天皇陵 山階寺跡 弘文天皇陵・大津京ほか地図は各自印刷してお持ちください。

今回は大津京である。このエリアは、以前32回例会で、2000.3.18 に「早春の近江を行く」と題して散策したことがある。もう12 年も前になる。この時のメンバーは服部・河原・栗本・西本・東江・寺坂・猪島・井上の各氏だったが、今日参加しているのは西 本さんだけである。メンバーも入れ替わってこのエリアへ行ったことの無い人も増えたので、再度訪問することになった。 私は何度目かになるが、遺跡・旧跡・博物館めぐりは、同じ所を何度訪問してもおもしろい。飽きることが無いのは助かる。 今日の例会は、遺跡が京都地下鉄と京阪石山坂本線に沿って点在しているので、電車と徒歩を組併せた例会となった。三条から電 車に乗って御陵(みささぎ)で降り、山階まで歩いてまた電車に乗り、別所まで電車。そこで幾つか見学してまた電車に乗り神宮 前でおりる。そこから南滋賀まで歩きまた電車に乗って滋賀里へというコースである。12年前はこれをみんな歩いたんだけどねぇ。 例によって、モンキー・スタンプの押してある写真は郭公さん提供で、今回はタイガー・スタンプもおしてありますが、これは靖 さん提供の写真です。

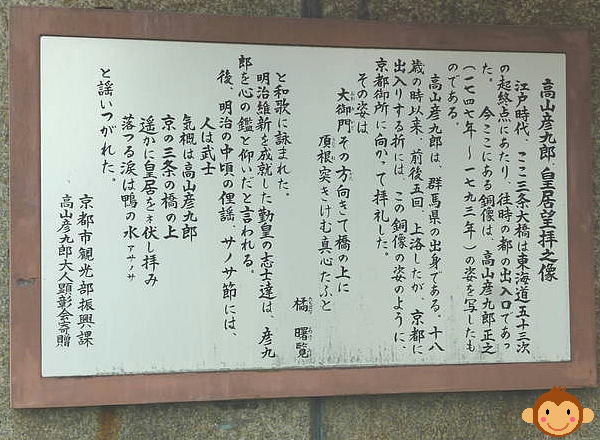

三条京阪(京都市)にある高山彦九郎の銅像 伊藤五百亀 作

高山彦九郎 出典:ウィキペディアに加筆 高山 彦九郎(たかやま ひこくろう、延享4年5月8日(1747年6月15日) - 寛政5年6月28日(1793年8月4日))は、江戸時代後期の 尊皇思想家である。父は高山良左衛門正教、母はしげ。兄は高山正晴。妻はしも後にさき。子に高山義介ほか娘など。林子平・蒲生 君平と共に、「寛政の三奇人」の1人。名は正之。 上野国新田郡細谷村(現群馬県太田市)の郷士高山良左衛門正教の二男として生まれ、諱を正之という。先祖は平姓秩父氏族である 高山氏出身で、新田十六騎の一人である高山重栄とされている。13歳の時に「太平記」を読んだことをきっかけに勤皇の志を持ち、 18歳の時に遺書を残して家を出て、各地を遊歴して勤皇論を説く。前野良沢・大槻玄沢・林子平・藤田幽谷・上杉鷹山・広瀬淡窓・ 蒲池崑山など多くの人々と交友し、蝦夷地(北海道)へ渡ろうとするが果たせずにいる。京では岩倉具選宅に寄留し、奇瑞の亀を献 上したことにより光格天皇にも拝謁した。その感激を詠った次の歌は、愛国百人一首にもとられており、名高い。 我を我としろしめすかやすべらぎの玉のみ声のかかる嬉しさ

尊号一件と呼ばれる事件に遭遇し、公家中山愛親の知遇を得た事が老中の松平定信など幕府の警戒を呼ぶ。1791年(寛政3年)には 九州各地を旅した後に薩摩藩を頼ろうとするが退けられ、一時は豊後国日田において捕縛される。その後も幕府の監視を受け、1793 年(寛政5年)筑後国久留米の友人森嘉膳宅で自刃する。享年46。 多年にわたる日記を残しており、吉田松陰はじめ、幕末の志士と呼ばれる人々に多くの影響を与えた人物である。また、二宮尊徳や 楠木正成と並んで戦前の修身教育で取り上げられた人物でもある。 京都府京都市三条大橋東詰(三条京阪)に皇居望拝(誤って土下座と通称される)姿の彦九郎の銅像がある。初代は1928年に作られ、 法華経と伊勢神宮で入魂した柱が納められ、東郷平八郎が台座の揮毫をした。しかし、1944年11月に金属類回収令で供出され、現在 の銅像は1961年に伊藤五百亀によって再建されたものである。2代目は若干西に移動し、初代の台座跡には「高山彦九郎先生銅像趾 跡記念碑」が建てられている。 2012年1月20日午後6時頃、この銅像に白いペンキがかけられるという事件が起こった。墓は福岡県久留米市の自刃の地から約400m離 れた、久留米市寺町の光明山遍照院にある。群馬県太田市に彼を祀っている高山神社が建てられている。

天智天皇陵

三条前から京都市営地下鉄東西線に乗って「御陵(みささぎ)」駅で降りる。ここから歩いて5,6分で天智天皇陵だ。

天智天皇陵のそばに日時計が設置してある。日本初の時計(水時計)を作ったという天智天皇にちなんだものと思われる。

ここから陵前の鳥居までは、結構長い林の参道が続いている。歩くうちに廻りの喧噪がかき消えてしまい静かな空間になっていく。

【第38代天智(てんち/てんじ)天皇】(天皇陵めぐりより転載:以下靑字部分すべて) 異名: 天命開別尊(あめみことひらかすわけのみこと)、近江大津宮天皇(おうみおおつのみやのすめらみこと)、 葛城皇子(かつらぎのおうじ)、開別(ひらかすわけ)皇子、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ) 生没年: 推古34年(626)~ 天智天皇10年(671)(46歳) 在位: 天智7年(668) ~ 天智天皇10年(671) 父: 舒明天皇(田村皇子)第1皇子 母: 皇極天皇、斉明天皇(宝皇女) 皇后: 倭姫(やまとのひめ:古人大兄皇子の娘) 皇妃: 遠智娘(おちのいらつめ)、姪娘(めいのいらつめ)、橘娘(たちばなのいらつめ)、常陸娘(ひたちのいらつめ)、 色夫古娘(しこぶこのいらつめ)、道君伊羅都売(みちのきみいらつめ)、 伊賀采女宅子娘(いがのうねめやかこのいらつめ) 皇女子: 建皇子(たけるのみこ)、大田(おおt)皇女、鵜野讃良(うののさらら)皇女(持統天皇)、・・・ 以上母は遠智娘 御名部(みなべ)皇女、阿閉(あへ)皇女(元明天皇) ・・・ 以上母は姪娘 飛鳥(あすか)皇女、新田部(にいたべ)皇女 ・・・ 以上母は橘娘 山辺(やまのべ)皇女 ・・・ 母は常陸娘 川島(かわしま)皇子、大江(おおえ)皇女、泉(いずみ)皇女 ・・・ 以上は母は色夫古娘 施基(しき)皇子 ・・・ 母は道君伊羅都売 伊賀(いがの)皇子(大友皇子:弘文天皇) ・・・ 母は伊賀采女宅子娘 宮居: 志賀大津宮(しがのおおつのみや:滋賀県大津市南滋賀町) 御陵: 山科陵(やましなのみささぎ:京都市東山区山科御陵上)

この天皇は有名人である。エピソードには事欠かない。大海人皇子は同母弟、間人皇女(孝徳天皇皇后)は同母妹。中大兄皇子(なかのお おえのおうじ)時代には中臣鎌子(藤原鎌足)と謀って有名な「大化の改新」を断行し、蘇我一族による政権を打倒した。日本最初の全 国的な戸籍を作り(庚午年籍:こうごねんじゃく)、班田収受の法を実施するなど、朝廷による中央集権の体制を確立した事でも有名。 弟の大海人皇子(おおあまのおうじ:のち天武天皇)と額田王(ぬかたのおおきみ)をめぐっての恋の駆け引きもなかなか味わい深いも のがある。 中大兄皇子は、「大化改新」後もなかなか即位しない。父の舒明天皇時代は蘇我蝦夷・入鹿全盛時代であったから皇子の意見など通るべ くもないが、父の死後まだ16才だったので、母の宝姫皇女(たからのひめみこ)が皇極天皇として即位する。しかし入鹿がいる限り、蘇 我氏の血を引いていない皇子は永久に天皇にはなれない。そこで入鹿暗殺という事になるのだが、「大化改新」を起こした後皇極天皇は 中大兄皇子に即位を促すが、皇子らは叔父(皇極帝の弟)の軽皇子(かるのみこ)を孝徳天皇として即位させる。しかし孝徳帝は結局、 中大兄皇子、中臣鎌子らの傀儡でしかなかった。 政変後即位した孝徳天皇の御代、次代の斉明天皇の御代それぞれ皇太子となり、国政に携わる。大化元年9月、吉野に出家していた古人 大兄皇子(舒明天皇の第1皇子)謀反の密告をもとに、中大兄皇子は兵を差し向け古人大兄皇子を殺害する。

孝徳帝崩御後もまだ中大兄皇子は即位しない。しかたなく母の皇極女帝が再び即位する。重祚(ちょうそ)である。皇極女帝は斉明天皇 となる。歴史上始めての重祚であった。孝徳天皇崩御後、孝徳天皇の遺児有間皇子を謀反のかどで処刑するなど、皇太子のまま実権を握 っていた。その後朝鮮半島では新羅が唐と謀って百済を滅ぼしたため、天皇・中大兄皇子らは飛鳥を離れ九州に赴く。筑紫(福岡県)の 朝倉の地に、橘広庭宮(たちばなのひろにわのみや)を仮宮として建設し、ここで百済救済の陣頭指揮にあたるが斉明天皇はここで崩御 する。急死であったため朝倉の地に葬られたが、入鹿の怨霊が大鬼となって女帝の葬列を山の端から眺めたとか、鬼火が宮廷の廻りを飛 び交ったとかいう伝説が残っている。推定地はあるが、この橘広庭宮の跡も斉明天皇の墓も未だ確定してはいない。 斉明天皇の崩御(660年)直後、白村江(はくすきのえ)で日本軍は唐・新羅連合軍に敗退し、ここに百済は滅亡した。中大兄皇子は敗戦 の将兵・百済からの亡命者等々を引き連れて飛鳥へ引き上げるが、百済からの逃亡者はその後も大挙して日本に亡命し、大量の帰化人を 生んだ。朝廷はその後連合軍の上陸を恐れ、筑紫に防人を配置し、太宰府を守るため1キロに渡る水城(みずき)を築く。 母斉明天皇の死に伴い、中大兄皇子は称制(天皇に代わって臨時に国政を行う事)し、6年間天皇不在の時代が続く。 天智6年(668)正式に即位し、その後住み慣れた飛鳥をでて近江に遷都する。ここでやっと「天智天皇」となるのである。斉明天皇が朝 倉で崩御して6年後の事であった。皇子はすでに43才になっていた。近江国大津(滋賀県)で、近江令(おうみりょう 法令)の制定等 を行った。 同母弟で、皇位継承の最有力候補で、一旦立太子されていた大海人皇子(後の天武天皇)は、次々と皇位継承者を謀殺して行く天智天皇 を怖れ、天智天皇から皇位の打診があった際これを断り、自ら剃髪して吉野に出家する。そこで天智天皇は、長子の大友皇子(後の弘文 天皇)を後継に擁立して、大海人皇子の出家から2ケ月後、即位から3年で近江に崩御した。46才。

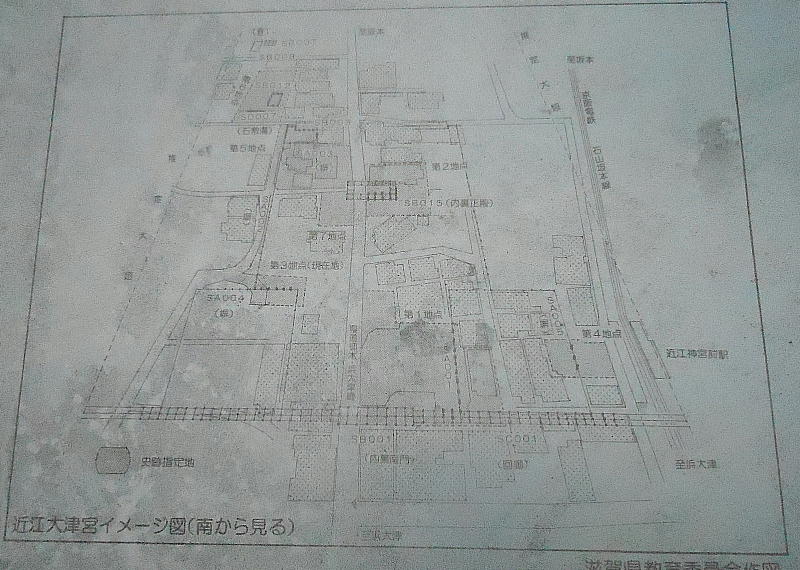

平安時代末期、僧皇円によって書かれた『扶桑略記』では、「一云」として、天智天皇が馬に乗って山科の里へ遠出し帰ってこず、数日 後履(は)いていた沓が見つかった。その沓の落ちていた所を御陵としたという。この記事を持って、天智天皇の死は暗殺ではないかと いうような説もあるようだ。近年、乙巳の変(大化改新)の主導者を、中大兄でなく軽皇子(孝徳天皇)だったとする説が提出され、注 目された。中臣鎌足は軽皇子と結びついていたというが、例によって「真相は闇の中」である(遠山美都男『大化改新』など)。 日本書紀には、「天智陵」について記載はない。しかし万葉集に「山科の鏡の山」に御陵を築いた記述が見える。また「延喜諸陵式」に 「山科陵 近江大津宮御宇天智天皇在山城国宇治郡 兆域東西十四町 南北十四町 陵戸六烟」とあり、山科山陵を墓所とするとある。 また天平九年成立の「大安寺伽藍縁起併流記資財帳」によれば、倭姫大后が「仲天皇」と称されており、天智崩後、倭姫大后が中継天皇 として即位した可能性もある。 天智陵は考古学的には「御廟野古墳」と呼ばれている。山科盆地北辺の南向きのゆるやかな傾斜面に位置し、古墳時代終末期の古墳だ。 上円下方墳といわれるが、正しくは上円部は八角形をなしている。下方部は二段築成で、上段は一辺46m、下段は一辺70m。但し下段は 南側のみが造成されている。また上段、下段とも石列がある。正面には「沓石」と呼ばれる約2×3mの平坦な切石がある。宮内庁比定 の天皇陵の中でも、ここは衆目が一致する「天智天皇陵」である。 現滋賀県大津市には、天智天皇の「近江大津宮」の跡地と見られる「錦織遺跡」がある。奈良・飛鳥から遷都された大津京跡とされてい る。 昭和58年、宮の中心となる内裏正殿の建物跡が検出され、長い間謎だった幻の大津宮の位置が明らかになった。宮に関する遺構と しては、巨大な柱穴を持つ建物跡、柵、門、回廊、宮内を仕切る大垣、倉庫群、石敷溝が見つかっている。

(やましなはいじあと)

「山階廃寺跡」の石柱が立っている一角は、石屋さんの敷地内のようで、この石屋さんが作った面白い石像物が店頭にならんでいた。

この自転車ですいすい漕いで行けたらおもろいやろうなぁ。

山科駅前

別所駅にて下車

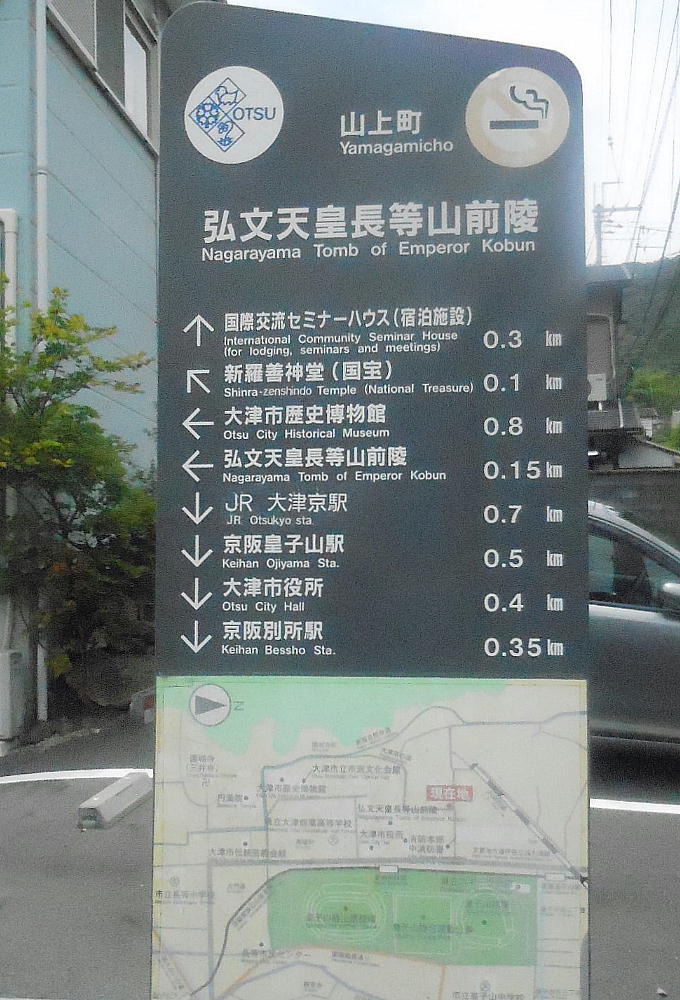

別所駅から歩き出して程なく、「弘文天皇御陵参拝道」の石柱が立つている角に、

丸い大きな石像物が置いてあって、皆でさんざん考えたが何かわからなかった。

結論的には、意味など何も無いただのモニュメントというのが正解かもしれない。

新羅善神堂

(しんらぜんしんどう)

新羅善神堂 滋賀県大津市園城寺町246 京阪石山坂本線別所駅から西へ5分。弘文天皇陵のすぐ横にある。祭神は「新羅明神」だそうだがよくわからん。 由緒によれば、園城寺開祖の智証大師円珍が唐から帰朝の時、船中にあらわれた新羅の国神を祀ったと言う。後に源頼義の新羅明神 への祈願から、源氏と園城寺の深い関係ができ、源頼義が東北の安倍頼時を攻めるに当たって、新羅明神に詣でて戦勝を祈ったとの 記録がある。その子義光も新羅明神の前で元服し、新羅三郎義光と名乗った。新羅三郎義光は後に関東に下り、甲斐源氏の祖となり、 武田につながるといわれるが、ここから博物館へ向かう背後の山のなかに墓があるのはどうしてだろうか。 神仏図絵という古絵図には、新羅明神について「素盞嗚尊皇子なり母は稲田姫尊、五十猛尊紀州名草の社、近江国新羅大明神是なり」 と記されているそうで、このあたりもよくわからん。 貞観2年(806年)に作られたといわれる、本堂内の檜一本造「新羅明神坐像」は国宝である(と書いてある、見たわけでは無い)。

新羅善神堂から石段を降りて、広い原生林のような林を抜けて鳥居まで来ると、車道を挟んですぐ前が「弘文天皇陵」である。

クリックで大画面

新羅善神堂一帯は、本堂を囲む構え、広場の大きさ、この鳥居の荘厳な

事といい、かっては相当な神威を誇った領域だったのではないだろうか。

弘文天皇陵

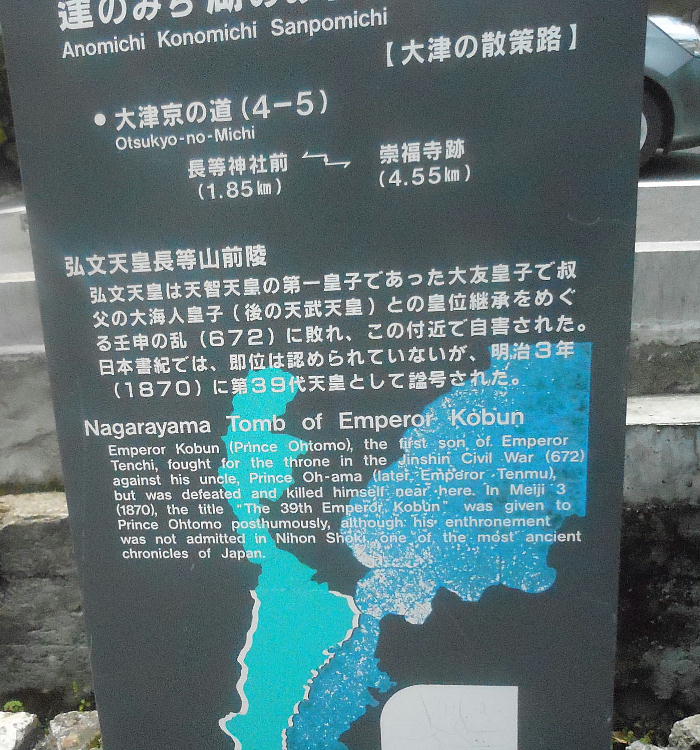

【第39代弘文(こうぶん)天皇】 (天皇陵めぐりより転載) 異名: 伊賀皇子(いがのおうじ)、大友皇子(おうとものおうじ) 生没年: 大化4年(648)~ 天智天皇11年(672)(24歳) 在位: 天智10年(671) ~ 天智天皇11年(672) 父: 天智天皇 母: 伊賀采女宅子娘(いがのうねめやかこのいらつめ) 皇后: 十市皇女(とおちのひめみこ:大海人皇子と額田王との間の皇女。大友皇子のいとこ。) 皇女子: 葛野皇子(かどのおうじ)、与多王(よたのみこ) 宮居: 志賀大津宮(しがのおおつのみや:滋賀県大津市南滋賀町) 御陵: 長等山前陵(ながらのやまさきのみささぎ:滋賀県大津市御陵町)

弘文(こうぶん)天皇は天智天皇の第一子で、大友皇子(おおとものおうじ)としての名の方が知られている。天智の死後、吉野に 隠遁していた大海人皇子(おおあまのおうじ)の起こした「壬申の乱」(じんしんのらん)に破れて自害した。「日本書紀」は弘文 天皇が即位したとは記録していないが、明治になって歴代天皇に加えられた。 日本書紀では、大友皇子が即位したとは見なしていないようである。弘文天皇記の段は存在しない。一代として認めていないのだ。 日本書紀を編纂したのは大海人皇子(天武天皇)の皇子舎人親王である。従って、父が、即位した天皇から皇位を簒奪(さんだつ) したとはとても書けなかったのだろうと推察される。 明治期になるまで、大友皇子は日本書紀に即位の記事がないという事で、天皇とは見なされていなかった。しかし記事が無いからと 言って即位していないとは言えない、むしろ即位したのに舎人親王らが覆い隠したのだと江戸時代の国学者伴信友(ばんのぶとも) は主張し、水戸藩が編纂した「大日本史」も同様の説を掲げた。 幕末から明治にかけての国学高揚の気を受けて、明治政府は明治三年、大友皇子に「弘文天皇」という諡(おくり名)を与え、1200 年ぶりに第39代天皇と認定した。東京の国立公文書館に行くと、「弘文天皇」を皇統に加えてもよいかという明治天皇へのお伺い書 が展示してある(天皇陵めぐり参照)。これで大友皇子は「天皇」となった。

「壬申の乱」は皇位をめぐる我が国古代最大の内乱である。琵琶湖を中心に重臣・周辺豪族・国司・郡司らが大友派と大海人派に別 れて争った。この内乱については昔から論評されており、それによれば乱の原因としては、 (1).政治方針の対立、 (2).中大兄皇子(天智)と大海人皇子(天武)兄弟の確執、 (3).近江遷都に端を発した豪族達の不満が爆発、 (4).大友皇子(弘文)の勇み足等々 が挙げられる。この乱をどう評価するかは、その前後の天智・天武の両朝をどう評価するかという事とも関係がある。 (1).(3).は、急激な天智天皇の改革に反対する豪族が、白村江に敗北して基盤のゆるんだ近江朝を打倒しようと大海人皇子を擁立 したというもので、(2).は、額田王(ぬかたのおおきみ)をめぐる確執が皇位継承問題で火がつき、天智の死で一挙に燃え上がった とする。(4).は、大友皇子が叔父の大海人皇子を警戒するあまりやらずもがなの抑圧を図って、返って大海人皇子の暴発を招いたと いうものである。 大海人皇子は即位して天武天皇となってからも、兄天智天皇の政策をそのまま引き継いでいる。我が国初の戸籍制度となった「庚午 年籍」(こうごねんじゃく)や、近江令に基づく法治体制も強力に押し進め、むしろ兄の敷いた律令国家への路線を突っ走っている。 とすれば(1).に言う政治路線の対立は考えにくい。また乱後の、天智天皇の皇子達に対する扱いは自分自身の皇子達にたいするもの と変わらないし、天武の皇后(鵜野讃良皇女(うののさららのひめみこ):後の持統天皇)は天智の娘である。確執と呼べるほどの 深刻な対立があったとは考えにくい。額田王をめぐってはこれまた一大物語を生んでいるが、これとて確執のネタと呼べるほどの原 因とは思えない。後に天智の側室になった(と考えられている)額田王だが、若い頃天武は彼女との間に一子(十市皇女:とおちの ひめみこ:のち大友皇子の妃となる)をもうけているし、万葉集にある歌のやり取りを見てもおおらかな恋愛の感情を秘めた関係で、 政争の原因になるような関係とは思えない。 「あかねさす紫野行き標野行き、野守は見ずや君が袖振る」 (額田王) 「紫草のにほへる妹を憎くあらば、人妻ゆへにわれ恋めやも」(大海人皇子) とすれば最後に残った原因、(4).の大友皇子の勇み足。これが一番可能性が高い。そもそもの皇位継承をめぐる前後の状況を見て みよう。

天智6年(667年)近江(大津)に遷都した中大兄皇子は翌年(天智7年)正式に即位し天智天皇となる。この時点では、次なる皇位継 承者は弟の大海人皇子という事になっていたようだ。程なく天智天皇は我が子大友皇子への譲位を望むようになる。「藤氏家伝」と いう本に、この年の5月、狩り後の宴会で大海人皇子が突然槍を床に刺し立て、それに怒った天智天皇が大海人皇子を殺そうとしたが、 中臣鎌足が押しとどめたという記事がある。記事の信憑性は高く、この頃2人は緊張関係にあったと考えられる。天智10年正月、天智 天皇は大友皇子を初の太政大臣に任命し大友皇子が事実上の皇太子である事を内外に示した。これにより大海人皇子の地位は極めて不 安定なものとなる。その年の10月、病に伏せる天智天皇は大海人皇子を呼んで後事を託そうとしたが、大海人皇子はこれを受けず出家 して吉野に隠遁する事を願い出た。 このくだりの解釈もさまざまである。大海人皇子はこの時すでに乱を想定し、天智の目を欺くため吉野に逃れ兵力の増強を図ったとか、 呼びつけた天智はもし大海人皇子が譲位を辞退しなければ斬ってしまうつもりで、それを事前に察知した大海人皇子が先手を打って出 家を願い出たとか、一族の争乱を避けようと、大海人皇子は本気で大友皇子に皇位を譲るつもりだったとか、後世さまざまな解釈を生 んでいる。私としては、その後の天武天皇の行動から察するに最後の説、つまり本気で大友皇子に譲るつもりだったのではないかと考 える。 天智10年12月に天智天皇が崩御すると、翌年近江朝廷は美濃・尾張の両国から人夫を集め武器を持たせたとある。また近江から飛鳥の 間に武装した監視を置いて、大海人皇子への運搬を監視・妨害したともされている。こと更に近江朝廷は大海人皇子を警戒していたの である。大海人皇子が本気で仏門に入ろうとしていたかどうかは分からないが、これらの近江朝廷の威嚇行動は、明らかに吉野にいる 大海人皇子の目には危険な兆候と写った事だろう。状況を察知して皇位を譲った程の感覚の持主なら、この状況に至って挙兵を決意し たとしても不思議ではない。

672年、6月22日大海人皇子は先発隊に美濃で兵を集めるよう指示し、24日家族・従者数十名で吉野を脱出し美濃へ向かった。翌日伊賀 で近江から来た高市皇子一行と合流して伊勢に向かう。26日大津皇子も合流。不破の関を確保し高市皇子が総大将として不破関へ向か う。大友側は筑紫・吉備などに加勢を依頼するが難航し、東国への道もすでに大海人側に押さえられていた。九州にはたまたま2、000 人の兵士を伴った朝鮮の使節が訪れており、西国からは全く応援が得られなかった。27日大海人皇子は不破関に入り、ここを本営とす る。この後大和、近江、河内等の各地で激戦が展開されるが、初期の兵力動員に先んじた大海人側が次第に優勢になる。 7月22日、瀬田川の戦いで近江方が敗れ大津宮(京)は炎上した(と推定されている)。大友皇子以下近江朝廷の重臣らは逃走するが、 翌23日山城国山前(現京都府大山崎町)で、大和の大伴吹負(おおとものふけい)の軍に行く手を阻まれ、ついに大友皇子は自害する。 右大臣中臣金(なかとみのかね)も斬られ、左大臣蘇我赤兄(そがのあかえ)らは縄縛されのち流刑となった。挙兵から一月、ここに 「壬申の乱」は終結した。一説には、大友皇子は関ヶ原(岐阜県不破郡関ヶ原町)で破れ、ここで自害したともなっており、関ヶ原に 行くと「自害ケ峯」という場所があって、首を括ったという木もあった。

大海人皇子は9月に飛鳥へ戻り、清御原宮を造り、翌673年この宮で即位し「天武天皇」となった。「壬申の乱」を制し、実力で即 位した天武天皇はそれまでとは比較にならない権力を身につけ、「大王は神にしませば」とうたわれ、兄天智天皇がレールを引いた律 令国家に向けての足取りを堅固なものにした。 大海人皇子と額田王との間に生まれた十市皇女は、いとこであった大友皇子の妃となる女性であるが、「壬申の乱」は彼女にとっては 父と夫の戦いであった。一説によれば、彼女は夫である大友皇子を裏切り、父親に危機をしらせた本人とされているが定かではない。 また、乱の終結後、幼子と母親の額田王を伴って飛鳥へ帰るが、まもなく謎の急死をする。自殺とも伝えられている。 ここから大津市歴史博物館へ行こうとしたのだが、裏手の道から博物館へ行けるのではないかと考えて進むとどんどん山の中へ入って しまい、ハイキングの山行と変わらないような状況になった。途中に「新羅三郎義光の墓」というのがあったが、まだまだ登っていか なければいけないようだったので見学は断念した。「待ってますから、行きたい人は見てきてください」と言っても誰も行かなかった。

大津市歴史博物館

近江神宮から「近江神宮前駅」を目指して歩いていると、また近江京跡の遺跡があった。あちこちに点在している。というか、残りは 家が建っていて未発掘なのだ。買い取ったところから遺跡公園化していっているのだろう。果たして近江京跡全体が、ひとつの大きな 遺跡公園になる時がくるのだろうか。

滋賀里駅にて下車

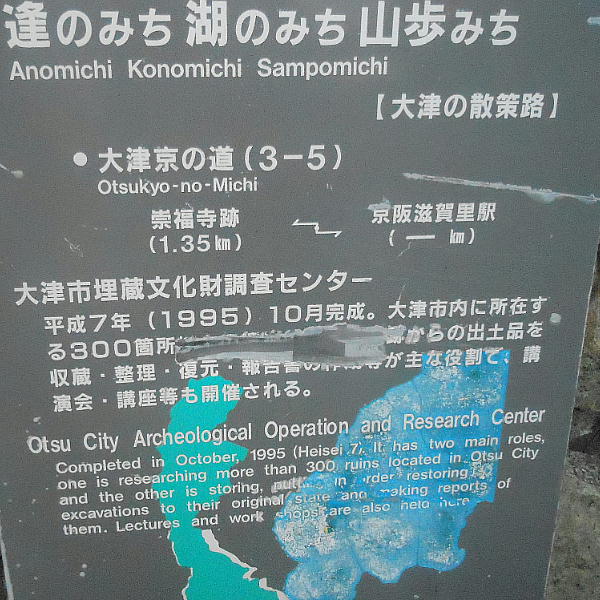

「近江神宮前駅」から「滋賀里」まで電車に乗って「百穴古墳群」を見に行く。南滋賀には「南滋賀町廃寺跡」があるのだが、下車せず パスしてしまった。途中に「大津市埋蔵文化財センター」があるのだが、今日は日曜で閉館していた。残念。

土日が休みというのは役所だからやね。してみると前回訪れたのは平日だったのかな?(念のためHPを見直すと土曜日だ。土曜は開い てるのか、クソーッ)。 ここから百穴古墳群までは約20分ほど。途中で出会ったばあさんが、今から百穴古墳へ行くと言うと、「出るよ、出るよ」と幽霊の手 つきをする。地元でも古墳群は怖がられているものと見える。

「崇福寺跡いきまっか?」「・・・・・・・・・」「すぐそこでっせ、誰か行ってきまへんか?」「・・・・・・」

琵琶湖の端に三上山が見えている。

ここから反省会の京都三条へ向かう。最初は坂本の有名なそば屋でと企画していたのだが、坂本は更に先へ行くことになるし、 「そばでは酒飲めんやろう」という意見も出て三条に変更した。 「三条行くならまた池田屋行こうで」「この前行きましたやん!」「儂行ってへん!」「ほな、池田屋いきまひょ」。

滋賀里駅での路線案内。

邪馬台国大研究/例会案内/178回例会・大津京周辺の散策

邪馬台国大研究/例会案内/178回例会・大津京周辺の散策