Music: moonriver

Music: moonriver

茨木市立文化財資料館

2006.10.21 大阪府茨木市東奈良3丁目

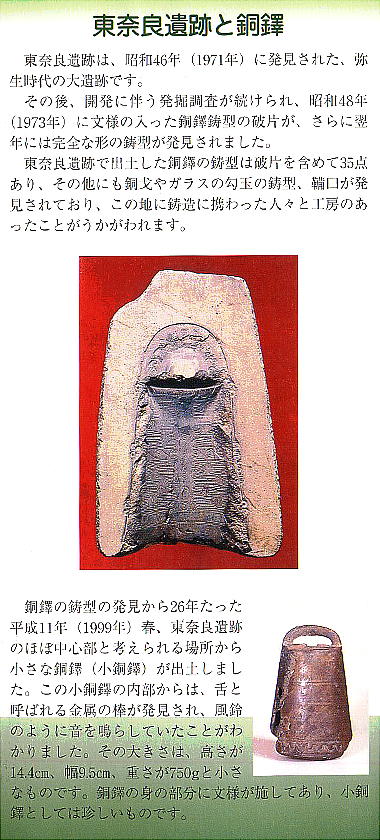

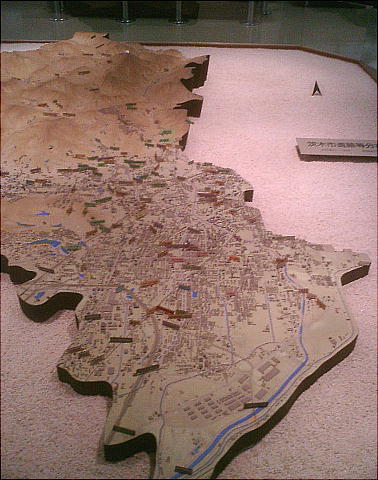

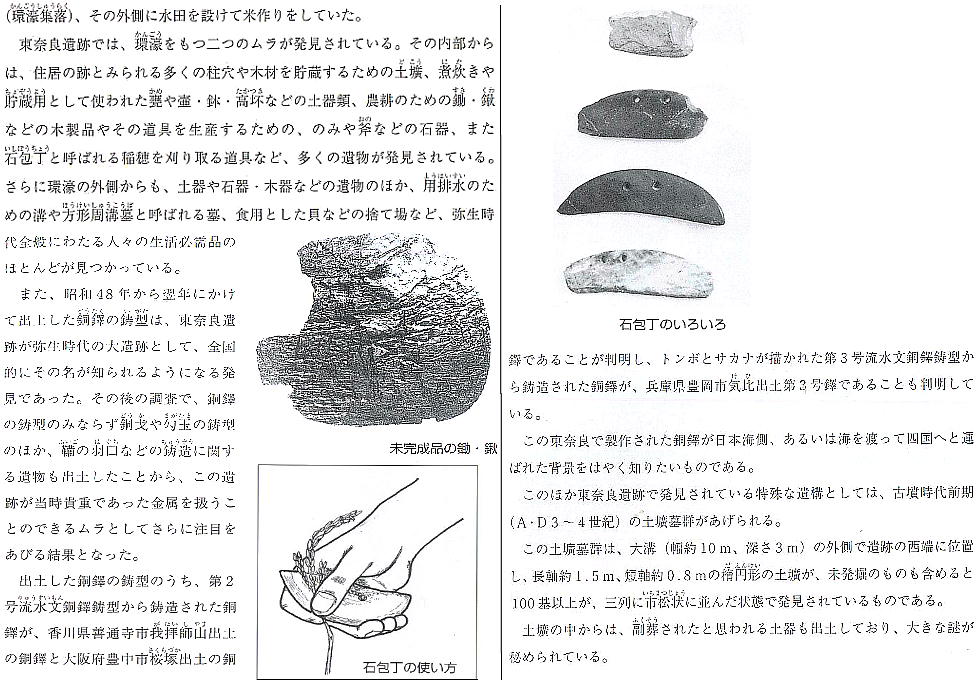

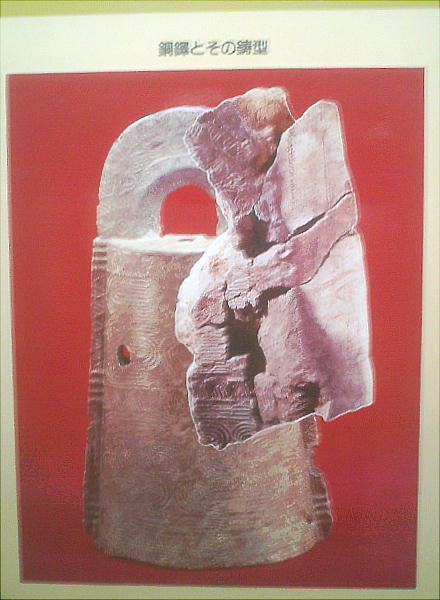

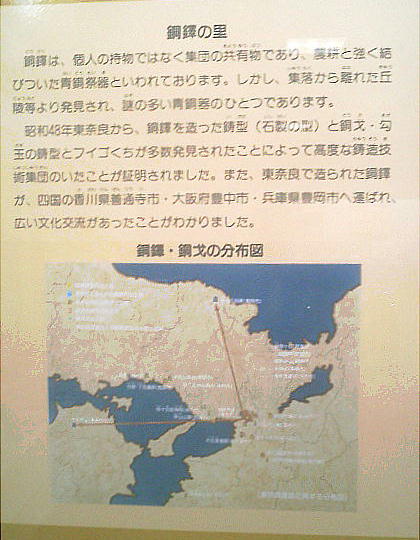

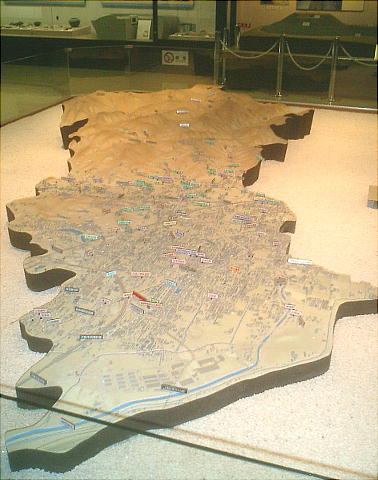

茨木市は、淀川の北側の大阪府北部に位置しており、北は京都府亀岡市、東は高槻市、南は摂津市、西は私の住む 吹田市を初め箕面市・豊能郡豊能町に接している。南北に細長い形で、北部は山がちだが、南部には大阪平野の一 部分をなす三島平野が広がっていて、市街地もこちら側に集中している。大阪市内でもキタ(梅田界隈)までなら、 20分程度で移動でき、現在は吹田市と並んで、典型的な大阪市の衛星都市である。吹田市は人口40万人だが茨木 は27万人弱。私の娘は茨木市にある高校に通っていた。北から南に、安威(あい)川・茨木川・勝尾寺(かつお うじ)川が流れる。吹田市の高速道路・吹田ジャンクションの一部には茨木市の飛地が重なっている。市名の由来 は、イバラの木が多く茂っていたことや、イバラを切って屋根をふいたという説から「茨切」がなまって「茨木」 となった説などの説がある。 古代史の分野においては、茨木市は日本でも有数の古墳群地帯で、継体天皇陵とされるものなど古墳時代初期から 末期までの各時代の古墳が現存している。しかし考古学上では、ここは「東奈良遺跡出土の銅鐸鋳型」で有名であ る。銅鐸の解説文を読むと、まずこの遺跡の事は必ずと言っていいほど記述されている。それは、近畿では比較的 早くに鋳型が出土したことにもよるが、中型の完形な鋳型で、「流水文」と呼ばれる綺麗な文様が鋳型にくっきり と残っていて、この鋳型から製作された銅鐸が、香川県の善通寺市・大阪豊中市・兵庫県豊岡市から発見されてお り、当時広範囲な交易・文化交流があったことの証明ともなったからである。

高槻市に住む西本さんからこの資料館のことを聞いて「是非行きましょう」と言うことになっていたのだが、なか なかチヤンスがなかった。ある日、たまたまゴルフに行かない日だったのか西本さんから電話があって、「明日行 きましょう」と言うことになって、これ又、たまたま電話してきた河内さんも誘って出かけていった。上左がその お二人。資料館は阪急京都線「南茨木駅」の南側5,6分の処にある。

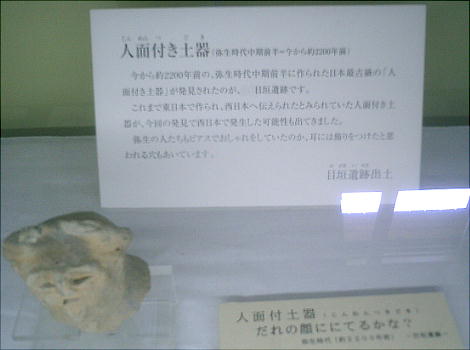

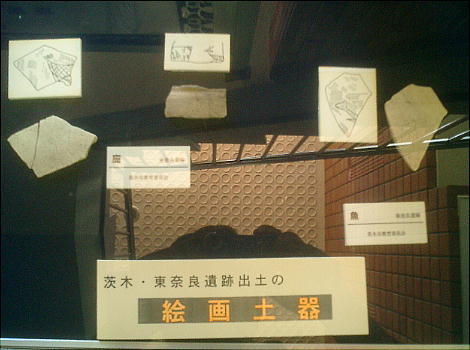

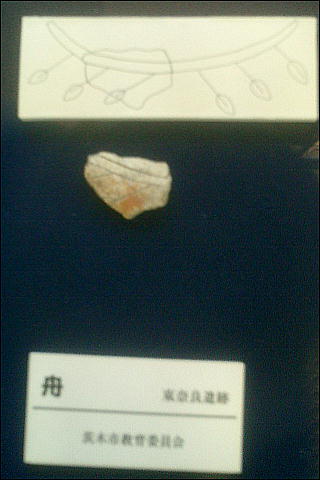

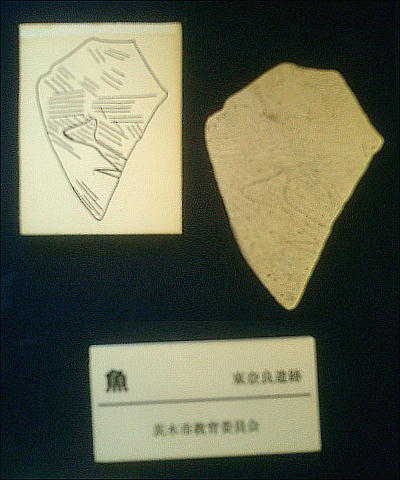

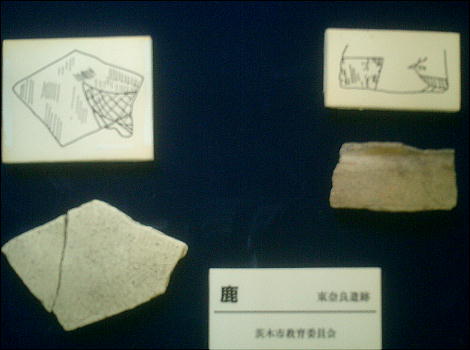

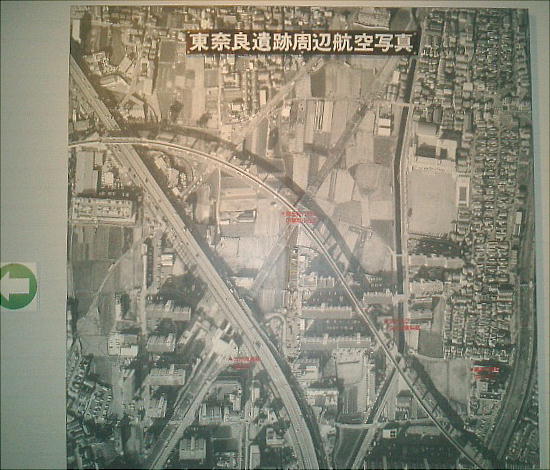

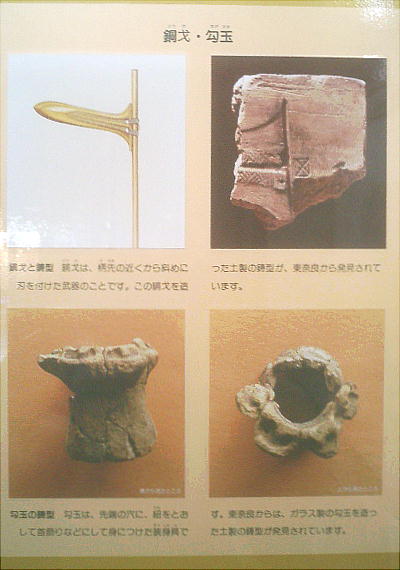

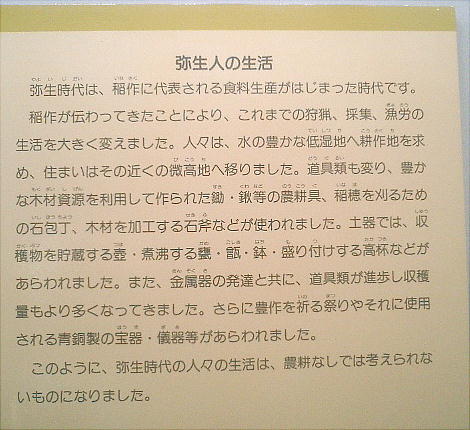

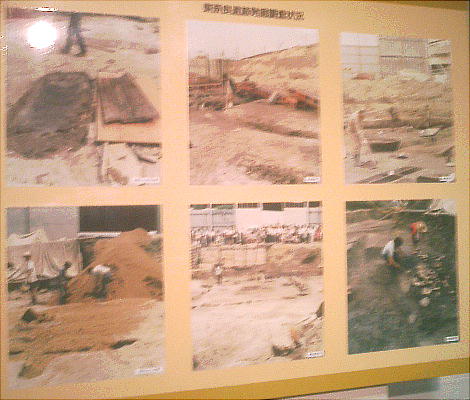

南茨木駅は万博の年にできた比較的新しい駅で、駅一帯が、弥生時代から古墳時代にかけての「東奈良遺跡」にあ たる。東奈良遺跡は、この駅を中心に広がる弥生時代の大規模環濠集落で、この地域の拠点的集落のひとつである。 二重の環濠の内部に多数の住居や高床式倉庫など大型建物があり、外部には広大な墓域もあった。なかでも銅鐸・ 銅戈・勾玉などの鋳型が出土した工房跡が発掘されており、ここの鋳型で生産された銅鐸が近畿一円から四国でも 発見されている。この集落が奈良県の唐古・鍵遺跡と並ぶ日本最大級の銅鐸工場、銅製品工場であり、弥生時代の 日本の数多くのクニの中でも、銅鐸を各地に配布できるような政治的に重要な位置を占めていたことが伺える。 これまでに出土した遺物は、壺・甕・高坏・鉢などの土器類、石斧・石包丁・石鏃・石錐などの石器類、鋤・鍬・ 杵・臼などの木器類、また食用にしたと考えられる貝や鹿・猪などの骨、住居跡や墓など、当時の生活に関する殆 どすべての遺物が出土している。特に昭和48年から翌年にかけて出土した銅鐸・銅戈・勾玉などの鋳型類は、そ の年の文化財に関する十大ニュースのひとつになった。この文化財資料館では、出土した鋳型で造った銅鐸のほか、 発掘品や資料などが展示解説されている。

銅鐸が出土した地点に立つ説明板。普通の民家の横にある。この地点で銅鐸が出土したことによって、文化財資料館 はここに設立された。

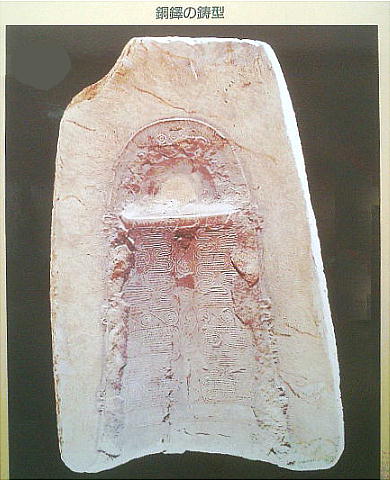

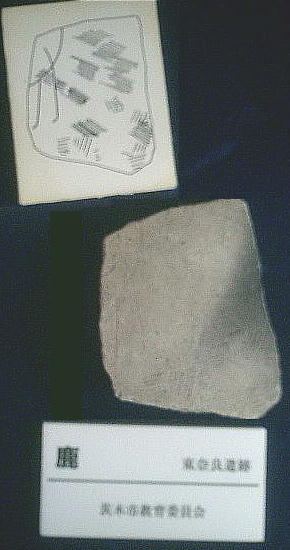

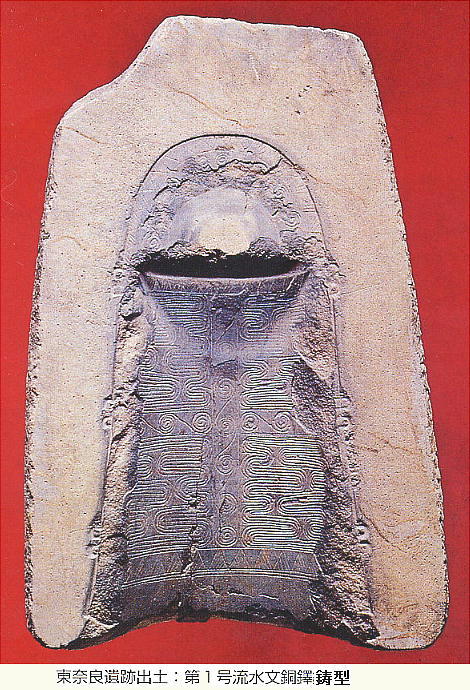

上左の鋳型(写真)は、凝灰質砂岩という石に文様を彫り込んだ、第1号流水文銅鐸鋳型で、縦43.5センチ、横29.0 センチ、厚さ14.5センチ、重さ28キログラムの大きさ。上右がそのレプリカで、展示室前の玄関口に飾ってある。玄 関口には他にも「東奈良遺跡」からの出土品がたくさん展示されている。

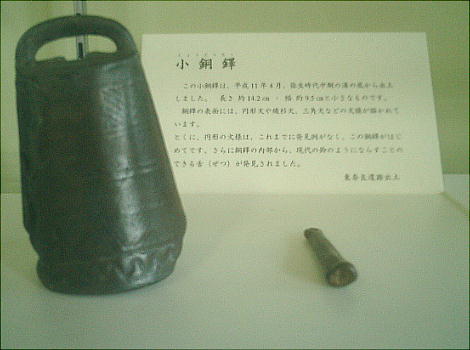

<東奈良遺跡> 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 東奈良遺跡(ひがしならいせき)は、大阪府茨木市の南部、阪急南茨木駅から東側一帯にある、弥生時代の大規模環 濠集落の遺跡である。1973年、大阪万博とともに新設された南茨木駅周囲一帯の大規模団地建設の際に発見された。 南茨木駅の東300mに、出土品を所蔵・展示した市立文化財資料館がある。 東奈良遺跡には、二重の環濠の内部に高床式倉庫など大型建物や多数の住居があり、外部には広大な墓域もあった。 発見された工房跡から、銅鐸の「鋳型」が35点も出土しており、他にも銅戈(どうほこ)・勾玉(くがたま)などの 「鋳型」が、発掘されている。ここの鋳型で生産された銅鐸が近畿一円から四国でも発見されている。また、高さが 14.2センチの小さな銅鐸が見つかっている。銅鐸の起源は解明されていないが、その謎を解く鍵になる可能性もある という。 この集落が奈良県の唐古・鍵遺跡と並ぶ日本最大級の銅鐸工場、銅製品工場であり、弥生時代の日本の数多くの「ク ニ」の中でも、各地に銅鐸を配布することができるほど政治的に重要な位置を占めていたことが伺える。 この付近は「沢良宜(さわらぎ)」とよばれ、主な神社に「佐和良義神社」があり迦具土神がまつられている。カグ は銅の古語であり、サワラギもサワラ(銅器)ギ(邑)となることから、この一帯が銅製品の加工と関係が深かった ことがうかがい知れる。

東奈良遺跡で、弥生時代前期末頃(紀元前200年頃)に国内でつくられたと見られる最古級の小銅鐸が出土し、15日、 茨木市教育委員会が発表した。朝鮮式と日本式の特徴を兼ね備えており、日本の銅鐸の先祖(祖型)の可能性もある という。(1999年 6月15日:考古学ニュース)

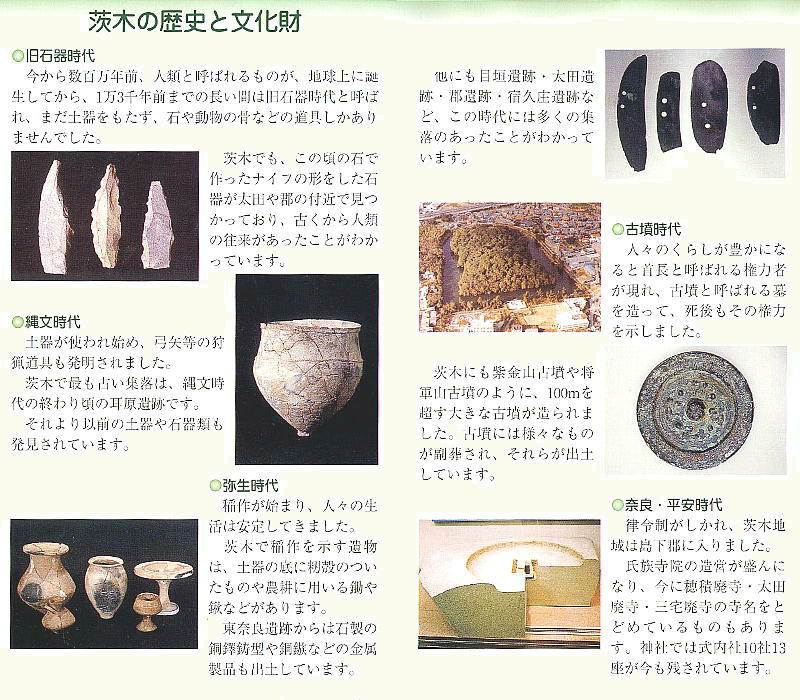

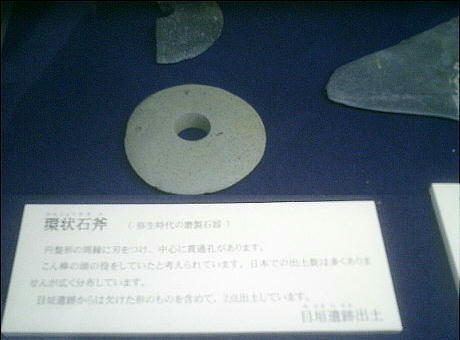

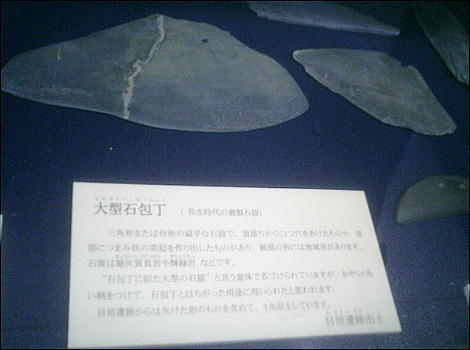

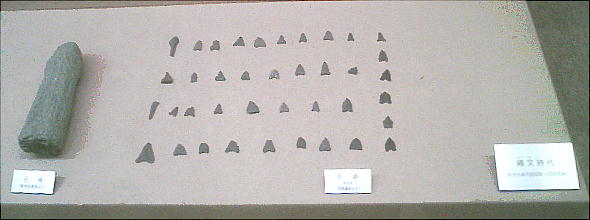

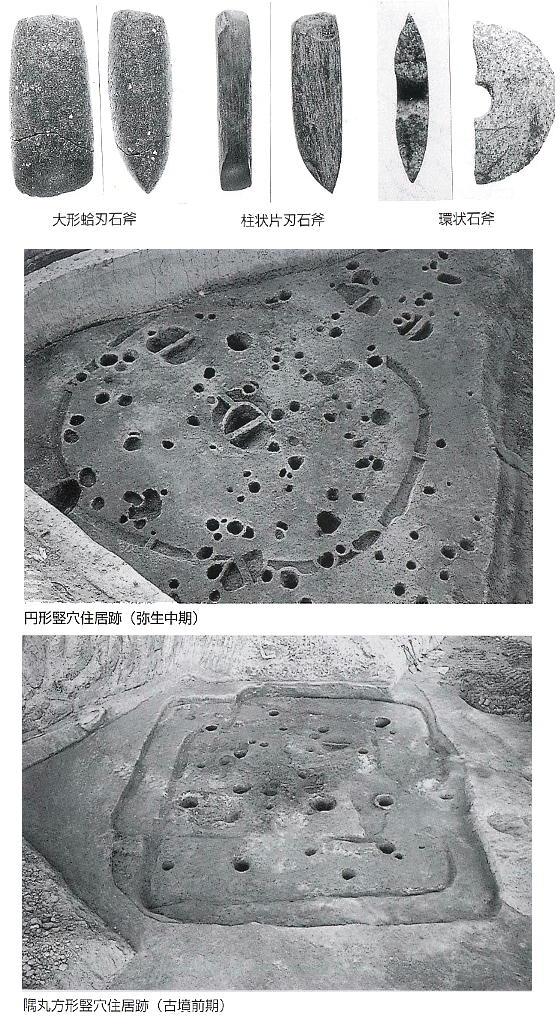

農耕具としては稲の穂先を摘み取る石包丁が多く発見され、大型石包丁・半月形・杏仁形など弥生前期から中期に属 する。農耕具・建材・容器などを加工する磨製石斧には、大形蛤刃石斧・柱状片刃石斧・抉入石斧・環状石斧など目 的に合わせた工夫が見られる。狩猟・武器用としては各種石鏃・石剣・石刀・石槍などが出土している。石材は石鏃 ・石槍などの打製石器はサヌカイト、石包丁は粘板岩・結晶片岩など、又大型石斧は閃緑岩などが使われている。

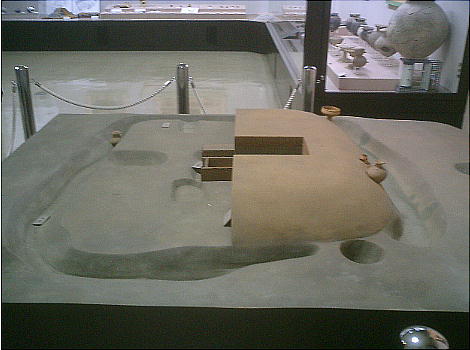

東奈良遺跡は南北約1.4km・東西約1.0kmの広がりを持つ弥生時代の中心的環濠集落で、濠の内側に住居・倉庫 などを造って生活し、外側には墓や田んぼを作っていた。又環濠の外側には銅鐸・銅戈・勾玉を鋳造する工人 の工房跡・住居地が見つかると共に、内側からは柱穴・土器・石器・木製品など弥生時代全般にわたる生活必 需品が見つかっている。しかし弥生中期以降は社会情勢に変化が見られ、戦闘用の石鏃・石剣・石刀などが増 加し、軍事防衛的性格を持つ高台などの出現は、ムラ社会間の争いが増えていったことを物語っている。

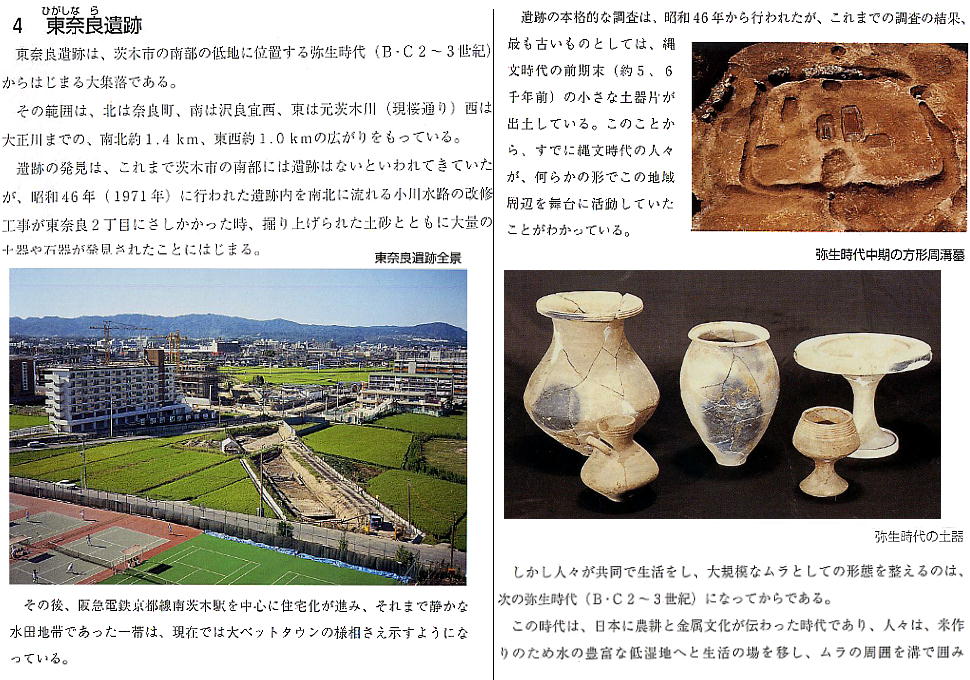

集落周辺には二重の濠が巡っており、環濠の内側には径75~100mほどもある2つのムラが発見された。ムラの 中心部からは竪穴住居・掘立柱建物・高床倉庫などが見つかり、住居の平面形は円形・方形・長方形・隅丸方 形を成し、広さは10㎡~100㎡といろいろで、主柱は4本が多く、屋根は入母屋切妻造りと考えられている。 現在は学校と住宅が共存する学園地区では、素掘りの井戸・丸太を刳り抜いた井戸、板材を井戸枠として利用 したモノや、水汲みに使用したと見られるつるべ状木製品も出土している。

現在資料館が建っている場所である弥生集落の外側には、貯蔵穴が群れを成して発見され、中には壷・甕が入 ったり、クルミ・ドングリの実などが見つかったことから、容器に入れて貯蔵したり、低湿地を利用してアク 抜きをしていたと考えられる。これまでに出土した遺構・遺物の量・種類の多さは、今から約2千年以上も前 にこの東奈良の地に、文化性・社会性の高い東奈良弥生人が大集落を形成し、彼らは銅鐸を祭器として、銅剣 ・銅矛・鏡や珠を信奉する西日本の弥生人とは異なる弥生人種だったことがわかる。

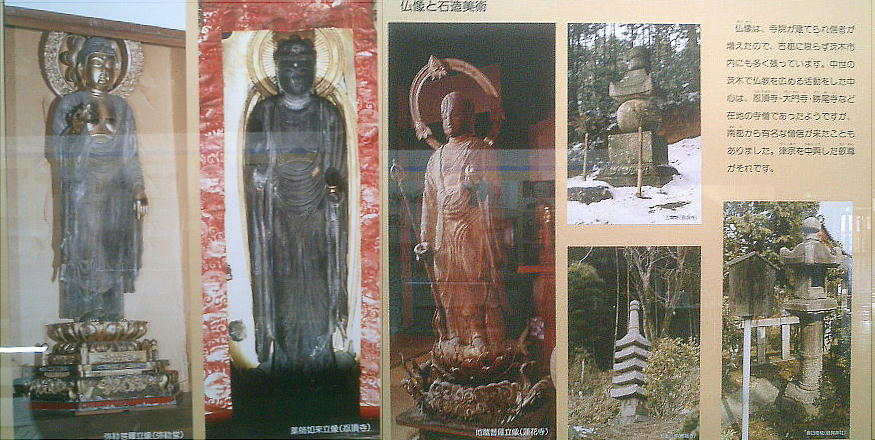

1階の展示室では、時代順に茨木市の出土物が並び、茨木の歴史をつぶさに観察できるようになっている。

昭和48・49年にかけた発掘調査で、当遺跡の東南端に辺り、現在はマンションが建つ場所から銅鐸鋳型が見つ かり、全国的にその名が知られる大発見となった。銅鐸の鋳型と共に発見された銅戈・勾玉の鋳型・フイゴな どからこの辺り一帯は青銅器を鋳造する工場跡と見られる。当遺跡で鋳造された銅鐸が、香川県の善通寺市・ 大阪豊中市・兵庫県豊岡市からも発見されており、当時広範囲な交易・文化交流があったことが判明した。

銅鐸は集団の所有物で個人の墓に副葬されることはなく、階級社会・統率者の出現に伴って不用となり、人里 離れた場所に埋められたと考えられている。私見では、おそらく西日本からやってきた集団によって、銅鐸信 奉集団はその祭器を破棄せざるを得なかったのだろうと思う。銅鐸を信奉していたのは、おそらく西日本にお ける「原」弥生人だったのだ。もっとも、彼らにしてもいつかの時点で日本列島へ渡ってきた民族ではあるの だが。

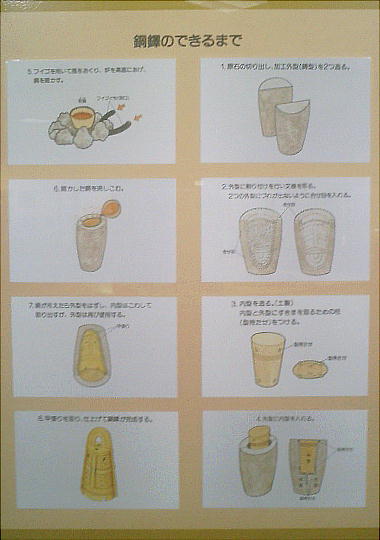

銅鐸は近畿を中心に中国・四国・中部地方から500個近くが発見され、その用途は初期の小型銅鐸は内側に 舌を下げて鳴らしたが、大型化するにつれ農業祭祀器として集団の所有物となっていった。銅鐸の鋳型は流水 文様など数十点見つかり、上鋳型の石材は六甲山地神戸層群の凝灰質砂岩であり、未完成品も含まれて製作工 程も判明し、鋳型自体も当地で造られていたものと思われる。

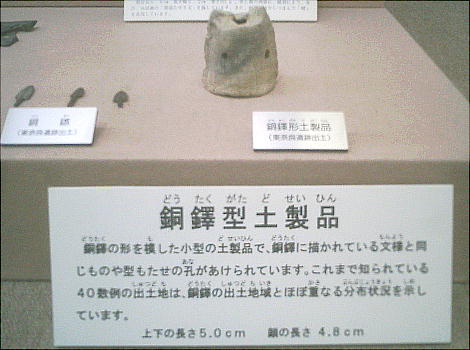

フイゴは金属・ガラスなどを溶かすために約1,000℃以上の高温を必要とする人工的送風装置で、これまでに 百数十点が発見され、熱に強い粘土製であり、基部には風を送る革袋を締め付ける溝が付いていた。上右はフ イゴの部分である。

木製のスコップや鋤(すき)、鍬(くわ)などが、他の全国の弥生遺跡(たとえば佐賀・吉野ヶ里、福岡・平塚 川添、鳥取・青谷上寺地など。)から出土するものとまったく同じ形状をしているのには驚かされる。古代人の 生活の普遍性には、なにか情報伝達路があったのではないかという気になるほど画一的であり、それは旧石器・ 縄文・古墳時代にもあてはまる。人間の思考回路というのは、その時代時代で一定の限界点のようなものがあっ たのではないかという気にさえなる。

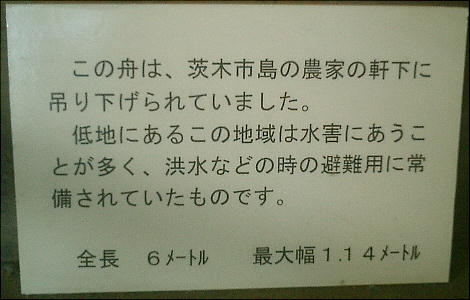

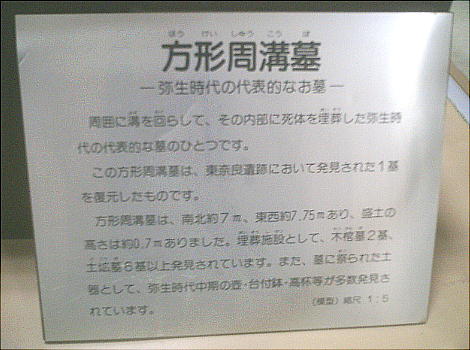

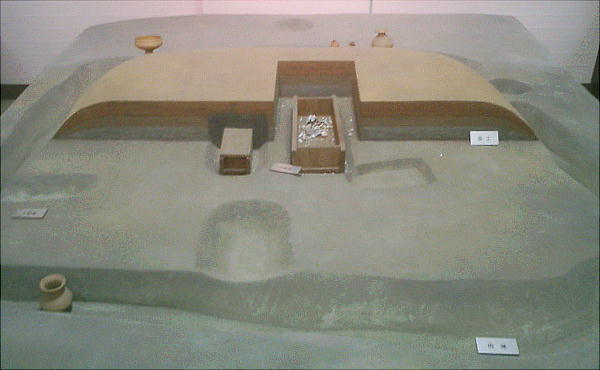

弥生時代には集落と墓域が区別され、墓の種類には方形周溝墓・木棺墓・支石墓・石棺墓・四隅突出墓・土壙墓 などがあり、階層分化が墓制に現れてくる。方形周溝墓は弥生前期初頭に北九州、中頃に近畿に現れ、その後全 国に広がったとされ、4辺から2辺に溝を四角に巡らし、その内部に土を盛り、木棺・壷・甕棺・土壙墓などで 埋葬した。方形周溝墓は家族墓・同族集団墓と考えられ、弥生時代全般にわたり多数発見され、その中には木棺 墓もあり、組み合わせ式木棺・刳抜式木棺・丸木舟を転用した木棺など、高級化は階層分化が進んでいた証拠で、 中でも高級木棺墓は集団首長クラスの埋葬方法と見られる。

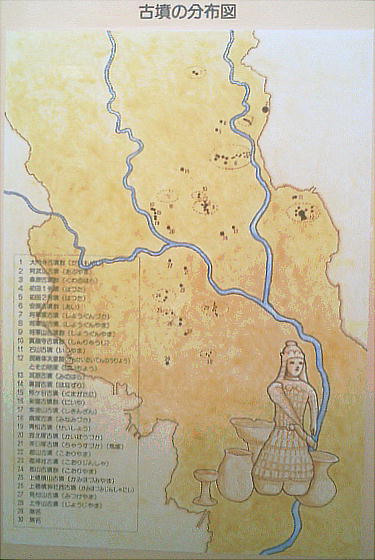

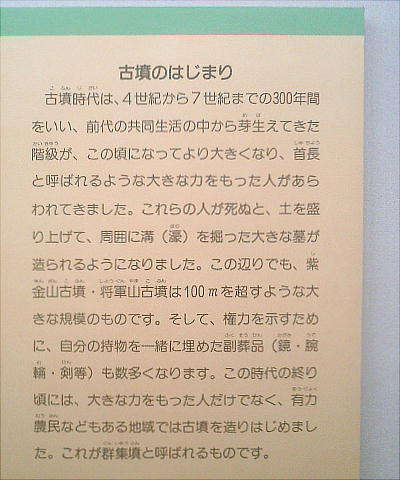

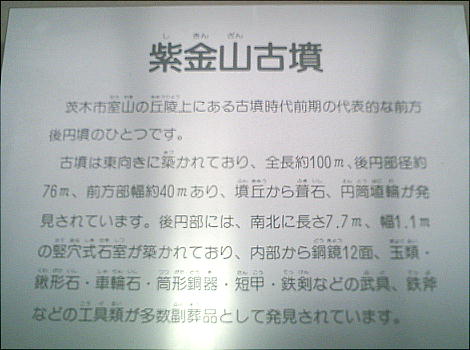

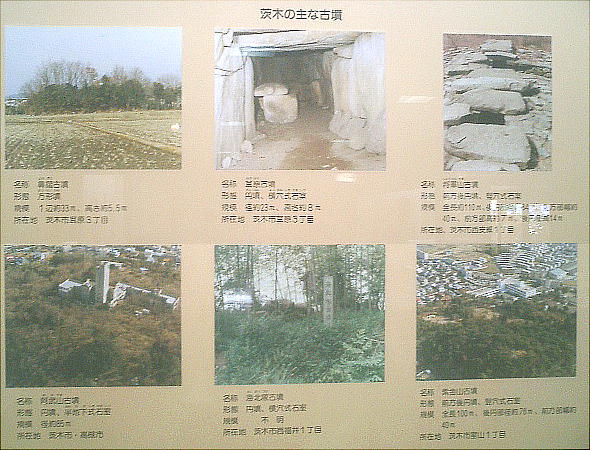

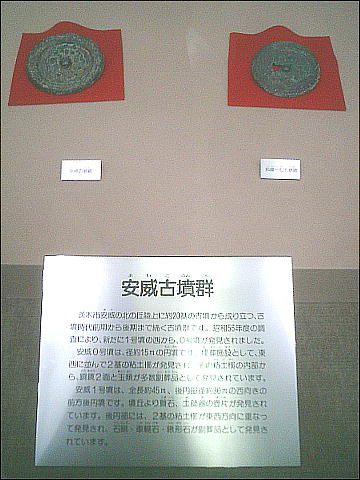

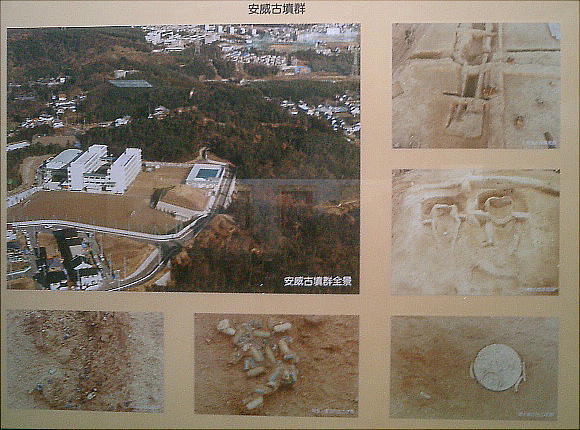

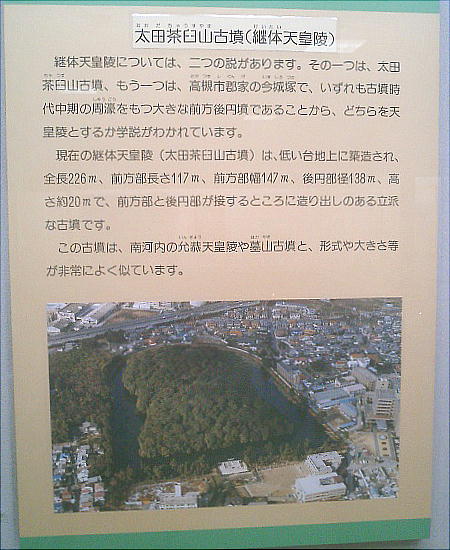

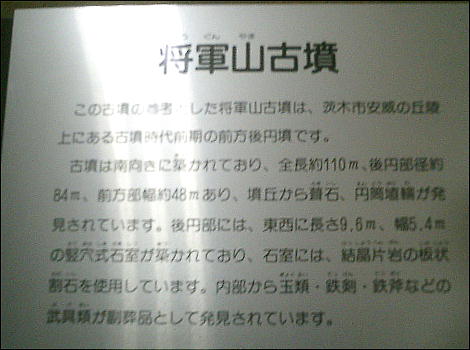

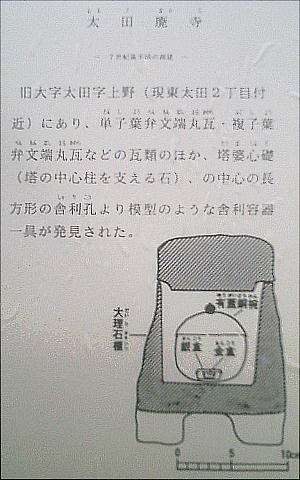

茨木市は日本でも有数の古墳群地帯で、継体天皇陵とされる太田茶臼山古墳、阿武山山頂にあり昭和9年(1934年) に玉枕を敷き錦をまとった豪族らしき(藤原鎌足という説もある)人骨が発見された阿武山古墳など、古墳時代初 期から末期までの各時代の古墳が現存している。隣の高槻市にも多くの古墳があり、近畿圏のなかでは「三島古墳 群」として知られているが、この淀川北岸あたり一帯が、古代においては相当な権力を持った豪族達の活躍の場だ ったことは明らかで、継体天皇がここに葬られたという伝承は大いに信憑性を持っている。

古墳時代に作られた土師器や須恵器には、土器の内面や外面に縦方向や横方向の連続した模様や格子目文様がつい ていることがある。これらの文様は土器の表面を板や棒のようなもので叩き締めたことで道具に刻まれた文様が土 器についたものである。叩き締めることで粘土内に入っている空気を抜き取り、土器をより薄く、大きくすること が可能で、本来は土器を叩くときに板に粘土が付着しないように板の表面に刻み目を入れたものだったが、次第に 刻み目自体が装飾性をもつようになる。外面を板で叩く時に、内面に当て具とよばれる木製または土製の道具を当 てる。古墳時代の須恵器の甕には同心円文の刻み目がある当て具でつけられた独特の文様が残っている。

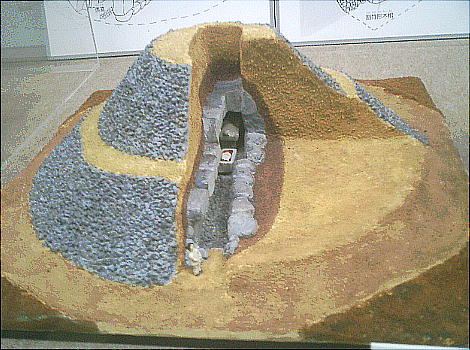

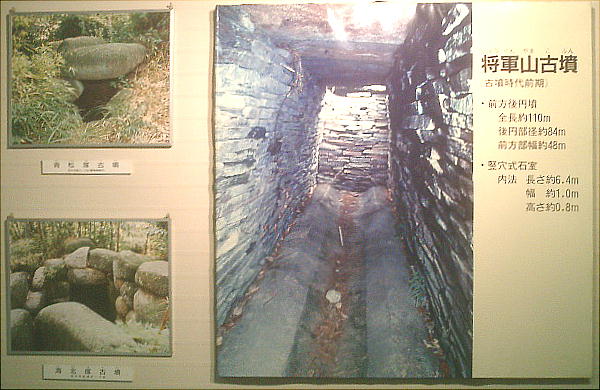

<横穴式石室> 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に加筆 横穴式石室(よこあなしきせきしつ)とは、日本においては、古墳時代後期に古墳の横に穴をうがって遺体を納め る玄室へつながる通路に当たる羨道(せんどう)を造りつけた石積みの墓室のことをいう。イギリスの古墳などヨ ーロッパやインドなどでも普遍的に見られる墳丘墓の内部施設であるが、特に日本の場合は、古墳時代前期の粘土 槨による竪穴式の墓室や竪穴式の石室に対する概念として、中国の磚槨墓(せんかくぼ)の影響を受けながら、新 羅などの朝鮮半島諸国や日本で発展・盛行した横穴式の古墳内部施設としての墓室を指す概念である。高句麗の影 響が、5世紀頃に百済や伽耶諸国を経由して日本にも伝播したと考えられ、主に6~7世紀の古墳で盛んに造られ た。奈良県の石舞台古墳のような巨石を用いるもの(石舞台の場合は墳丘が喪失している)が典型的であるが、中 国の磚槨墓を意識したような切石や平石を互目積(ごのめづみ)にした磚槨式石室と呼ばれるものもある。

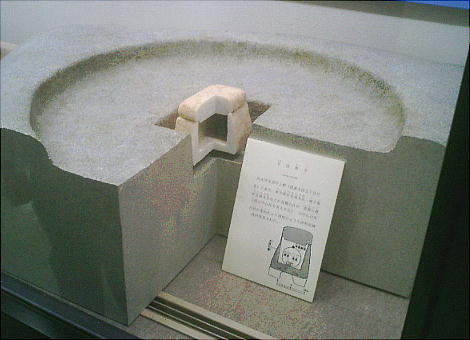

<竪穴式石室> 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に加筆 竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)は古墳時代前期から中期にかけてよく見られる古墳の埋葬形式である。発掘過 程で竪穴の石室のように検出する事からその名がついた。竪穴式石室は棺を納めた後、さらに側壁を積み上げ、大 きな石などで蓋をして埋め戻す棺の保護施設である。古墳時代初めのころから、5世紀代まで用いられている。 (製作過程) 1.墳丘に掘った大きな土壙のそこの中央部に粘土をひく。 2.粘土の上に木棺を安置して遺骸を埋葬する。 3.木棺の四方に板石ないし割石を積み上げて壁にを構成し、壁の背後の裏込めも全て石材で充填する。 4.さらに四壁の上に大きな天井石数個を並べて封鎖し、その上に粘土を厚く被覆して土で埋める。

上記の将軍山古墳の石室は、韓国で見た武寧王陵古墳の形状と全く同じである。前期には大陸・半島様式の古墳が多い。

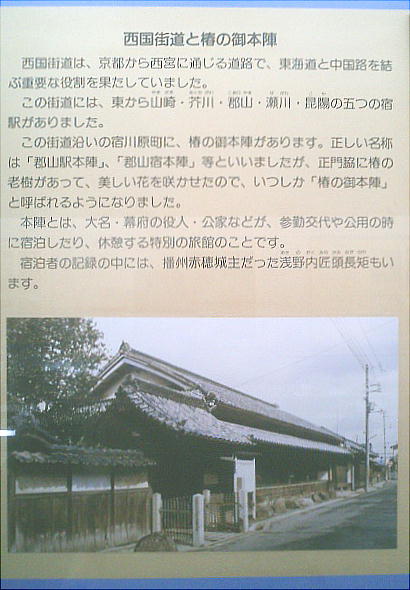

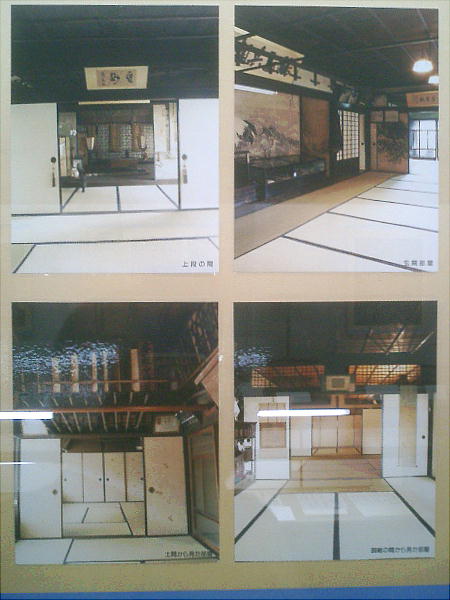

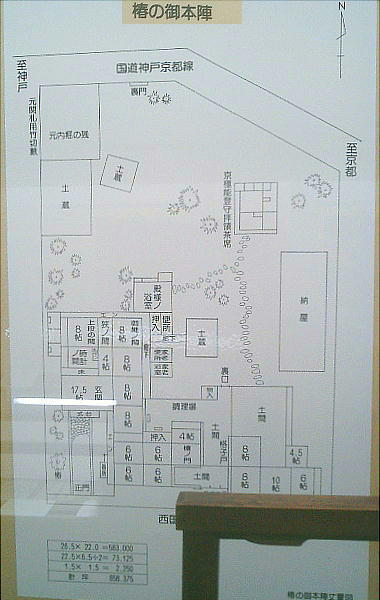

平安時代には、市の北部を東西に走る西国街道の往来が盛んとなり江戸時代には参勤交代などに利用され、大名な どが宿泊した郡山宿本陣(通称「椿の本陣」)が残っている。

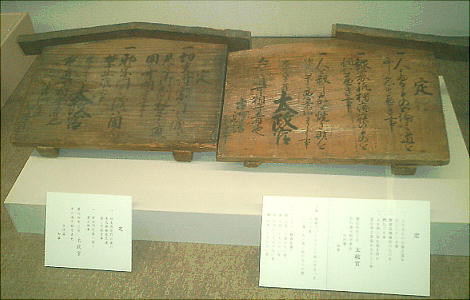

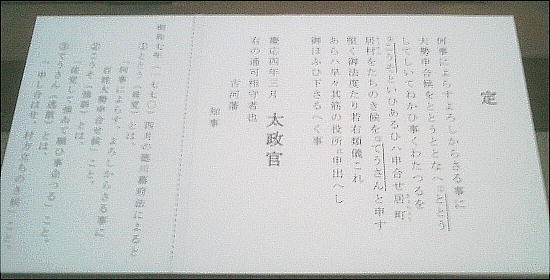

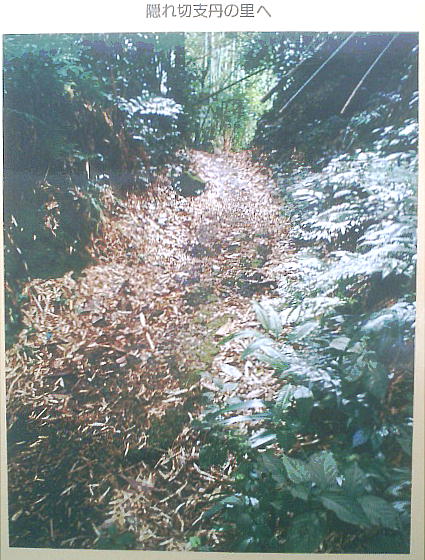

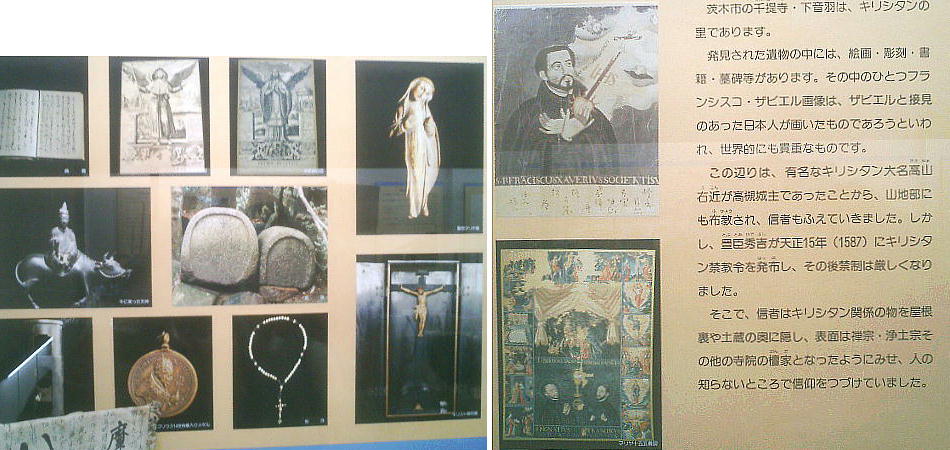

安土桃山時代、山間部一帯がキリシタン大名・高山右近が治める高槻領だったため、江戸時代のキリスト教禁教の 時期にも、密かにキリスト教を信仰する人が住む「隠れキリシタンの里」が山間に点在していた。神戸市立博物館 蔵の重要文化財「聖フランシスコ・ザビエル像」も、大正年間になってから千提寺集落の旧家から発見された。

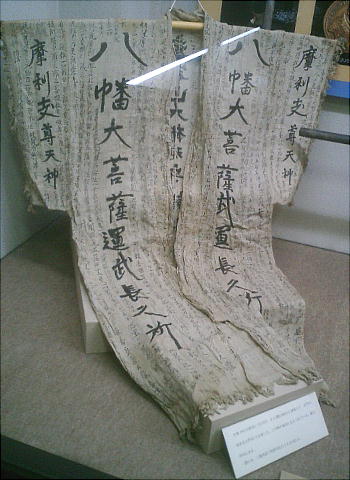

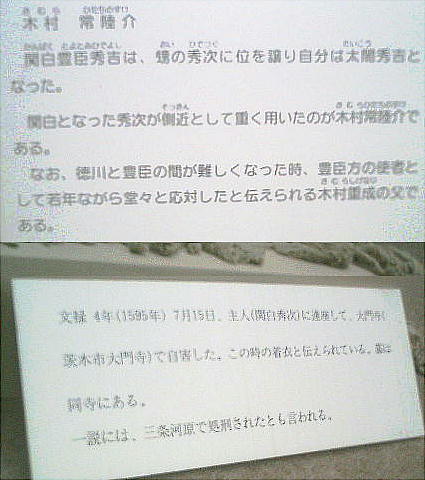

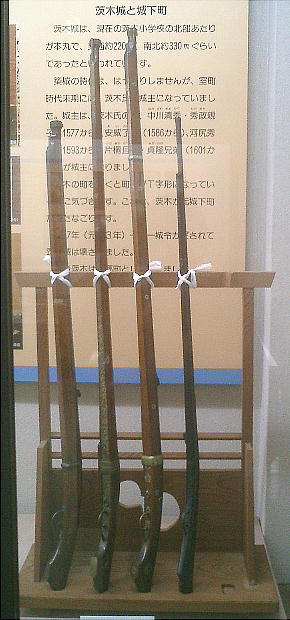

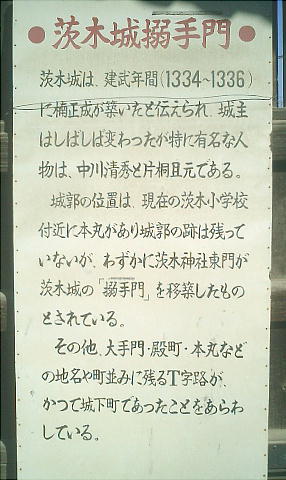

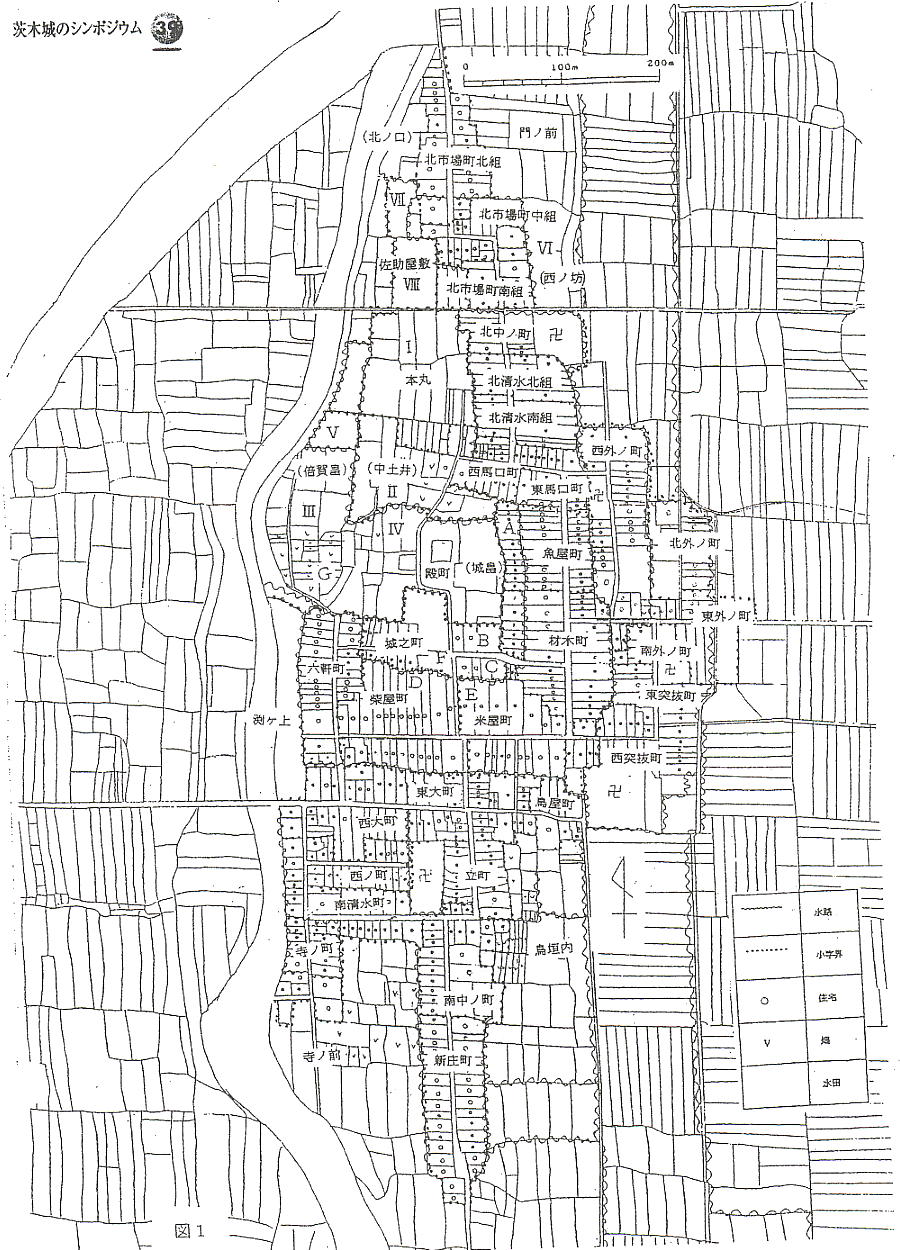

室町時代の後半には、市の繁栄の基礎となる茨木城が築かれた。茨木城主時代には城下町として賑わい(城主は中 川清秀、片桐且元など)、大阪の陣後江戸幕府直轄領となった後も、京都大阪間を結ぶ交通の要衝として栄えた。

明治に移って明治4年(1871年)7月、廃藩置県によって大阪府の管轄となり、茨木村が町制を実施。その後、昭 和23年(1948年)1月1日、茨木町・三島村・春日村・玉櫛村の1町3村が合併して市制を施行した。戦後は、 大阪市のベッドタウンとして人口が増え続けたほか、1970年の大阪万博に伴って、急速に町の整備が進んだ。 現在はJR茨木駅・阪急茨木市駅の駅近くにマンションが多数建設され通勤や買い物に便利な文教都市として住宅 購入者の人気が高い。また、茨木市の山間部を切り開いた茨木サニータウンや他にも箕面市との境の山間に、研究 開発や国際交流の拠点を備えたニュータウン「国際文化公園都市」(愛称:彩都)が建設中であるが、バブル崩壊 のあおりを受けてか、誘致実績はあまり上がっていないようである。

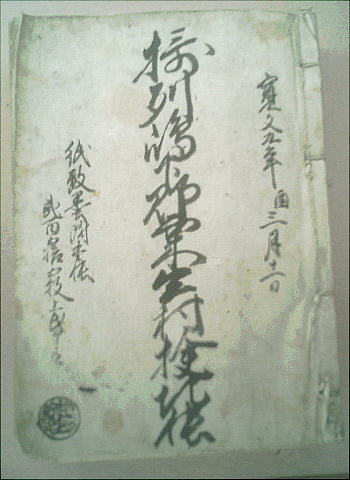

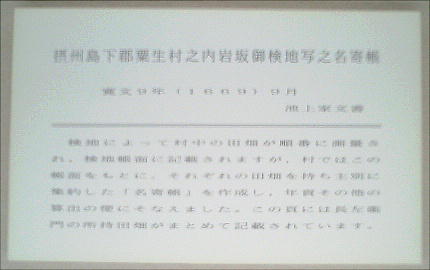

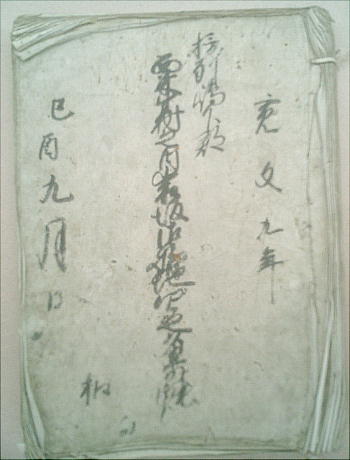

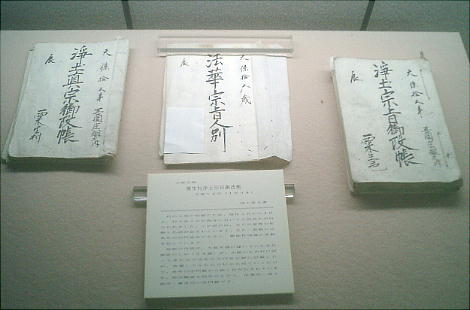

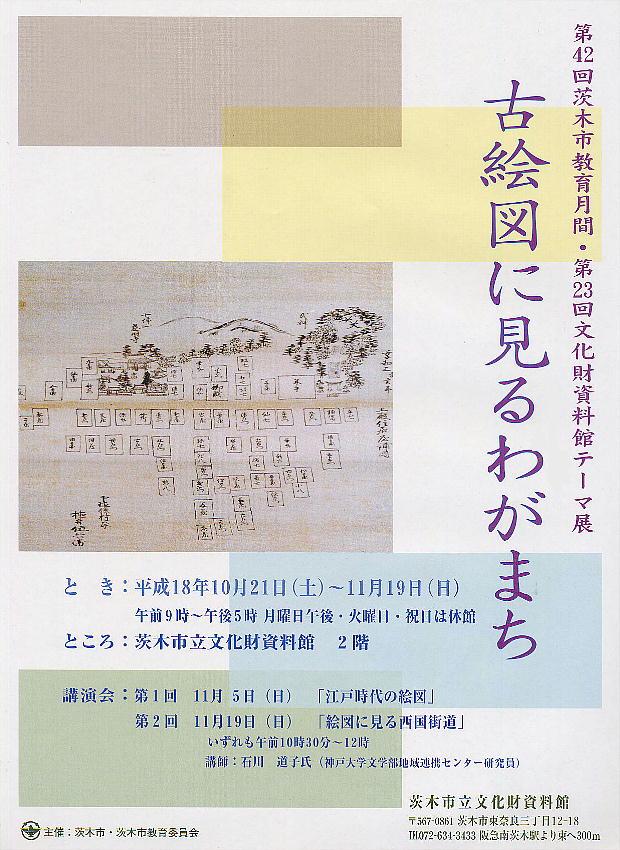

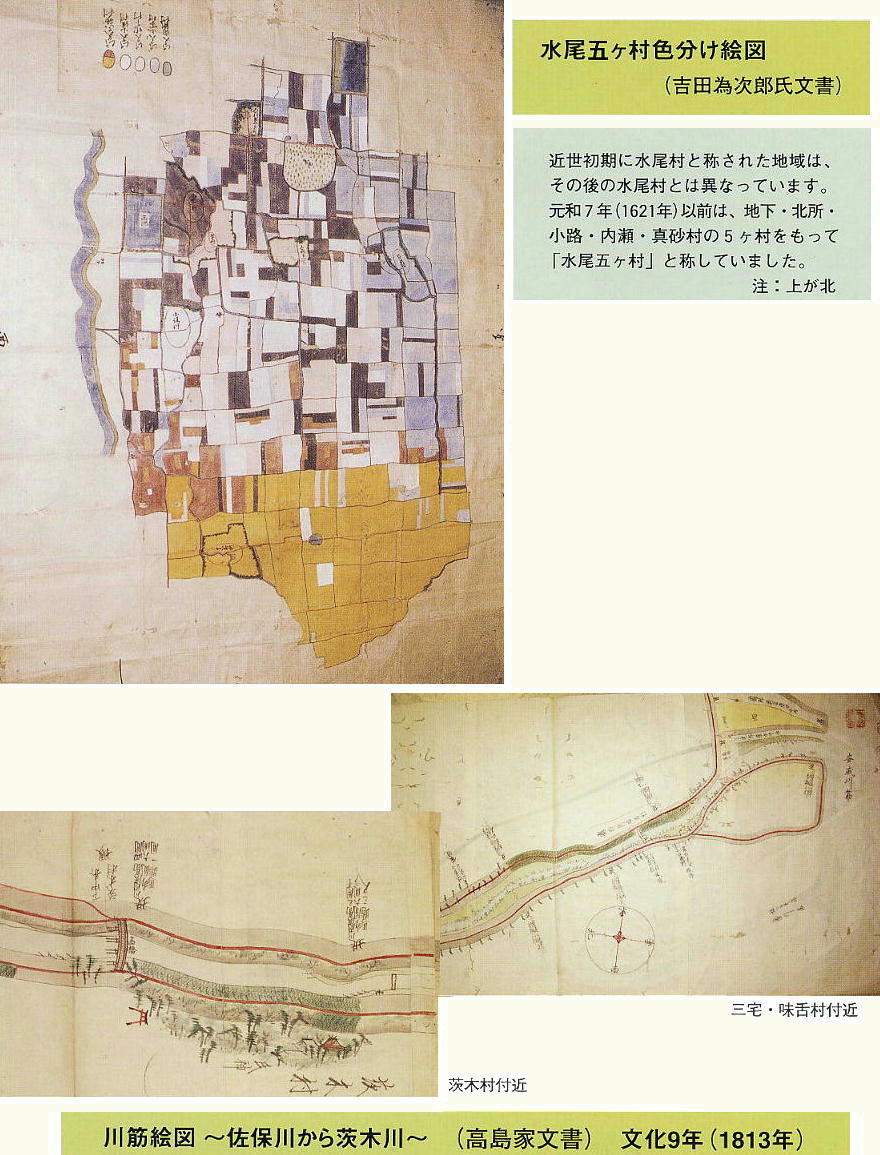

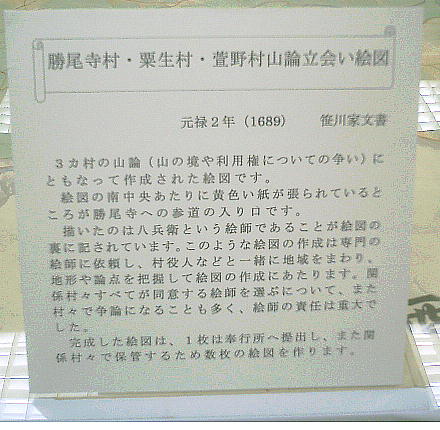

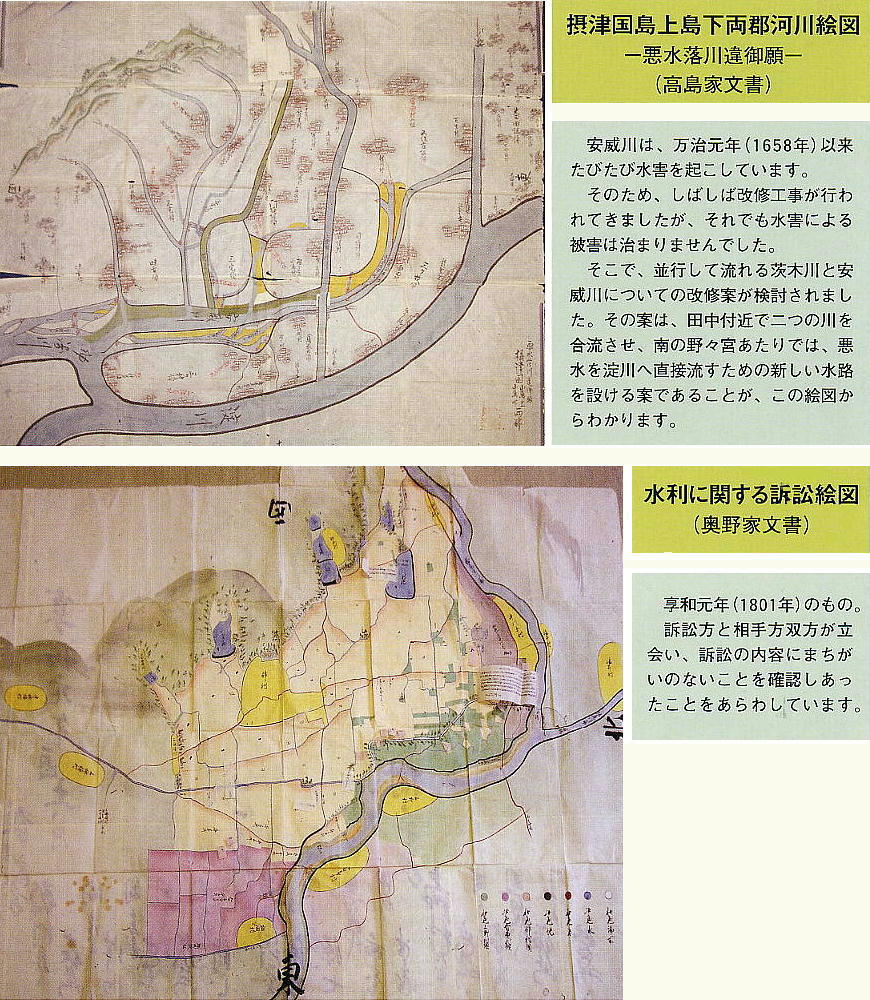

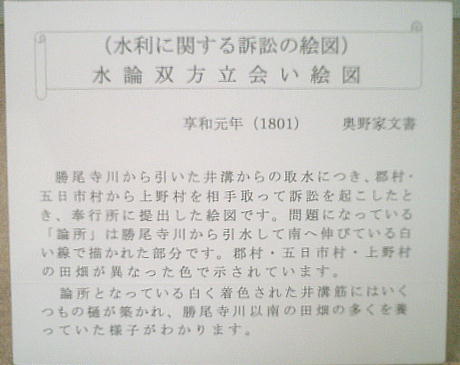

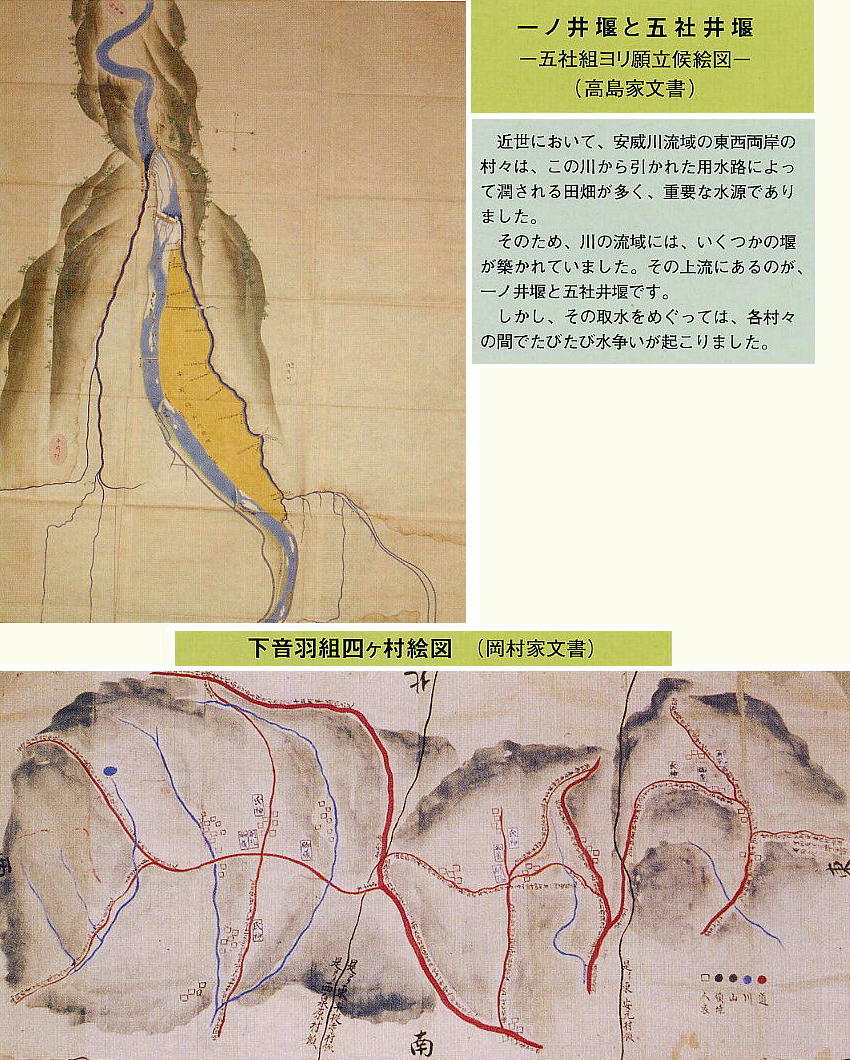

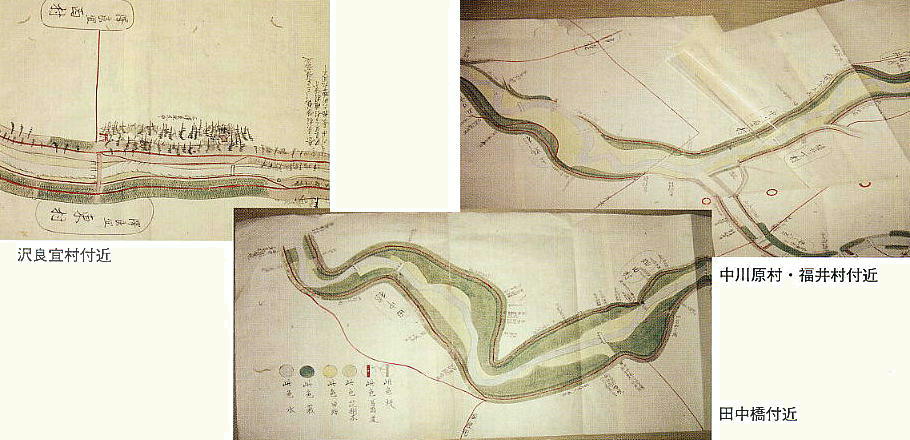

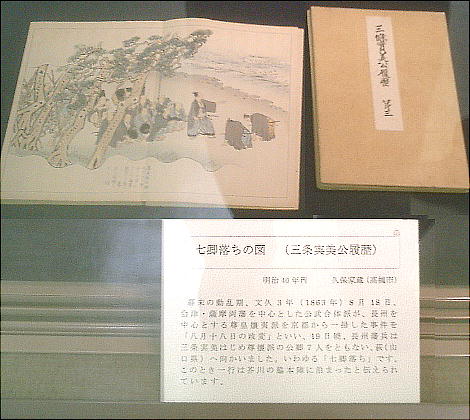

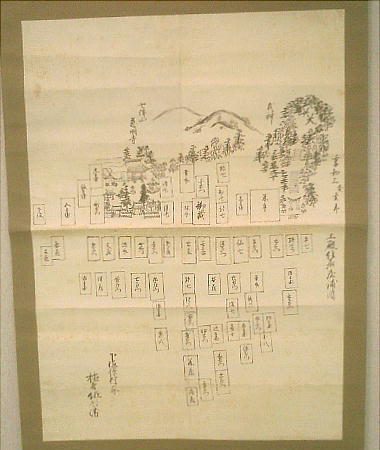

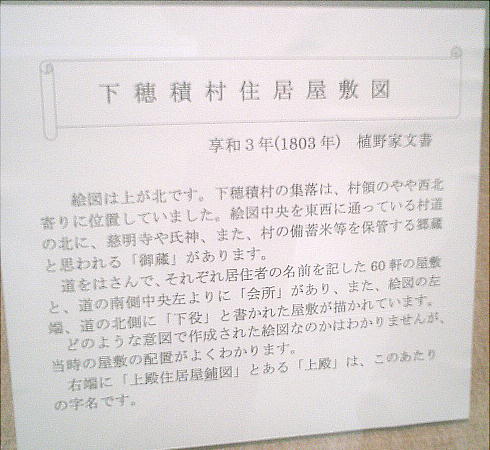

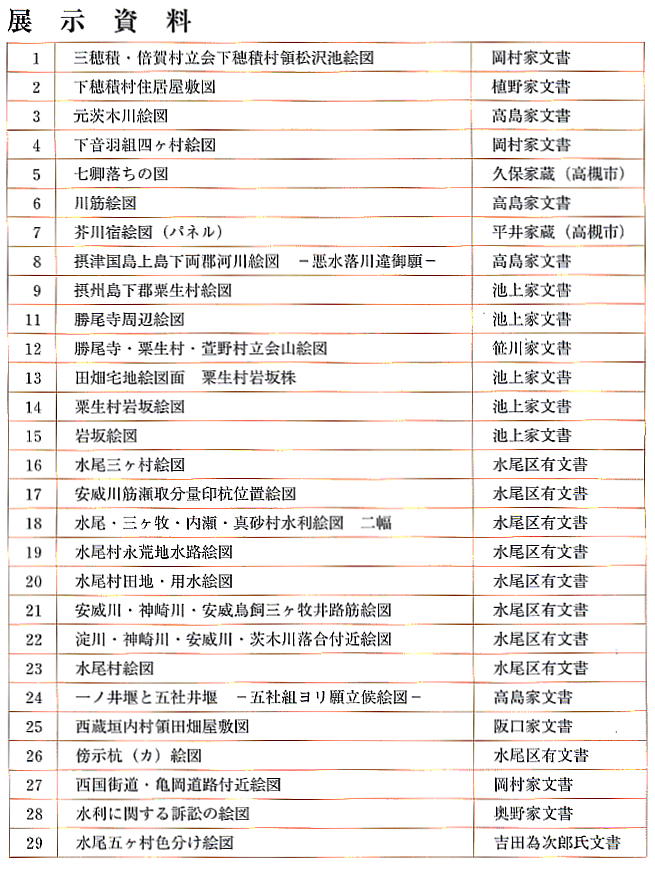

2階展示場では、古絵図展をやっていた。銅鐸のレプリカは、上右の看板の後ろに隠れている。

西本さんが、眺めていた宿場町の古絵図を見てて突然、「あ、xx君の家が載ってる!」という。「え!何?」と 聞き返すと、友人の家は今でも旅館をやっていてその場所に同じ名前の旅籠が描かれているというのだ。な、なん と!古絵図に載ってる家系なんて、いまでもあるんや。「へぇー」と河内さんと二人して驚く。しかし河内さんの 名前もそうとう由緒が有るのは確かだ。なんたって河内(かわち)だもんな。

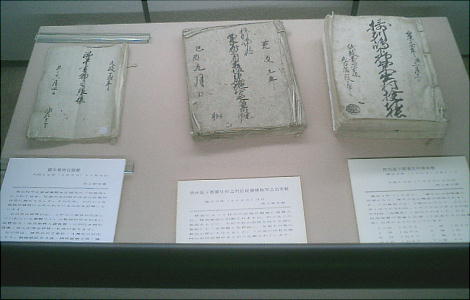

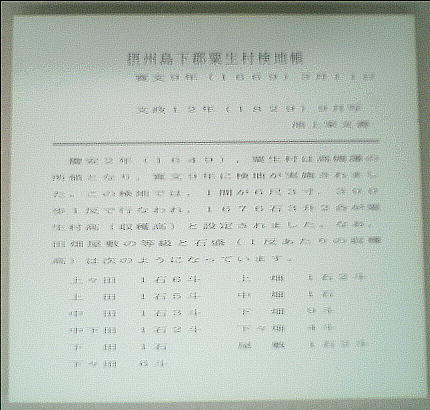

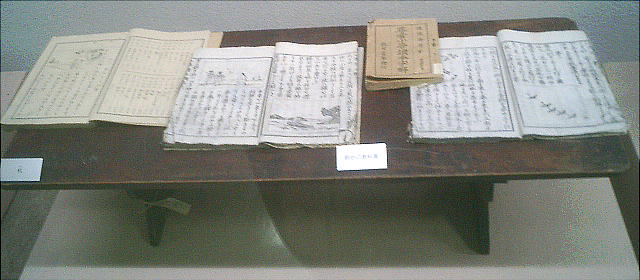

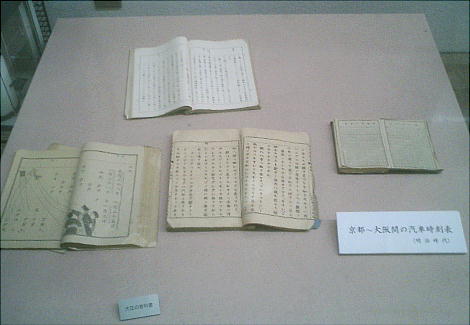

当資料館は弥生時代の遺跡として有名な東奈良遺跡に立地しており、その出土遺物を中心に、所有保管する埋蔵遺 物、古文書、民俗資料や写真パネルなどの展示によって茨木市の歴史を紹介している。銅鐸の鋳型は重要文化財の 指定を受けており、1984年3月開館。古代から現代に至る茨木の貴重な歴史的遺産を展示している。 館内は、テーマごとに分けられており、東奈良遺跡から出土した土器や石器・銅鐸の鋳型などから、地域産業や衣 食住に関する資料、古文書など多くを所蔵している。 TEL : 072-634-3433 開館時間 : 9:00-17:00(月曜日9:00-12:00) 休館日 : 月曜日の午後、火曜日、祝日(火曜が祝日の場合は翌日とあわせ2連休)、年末年始 入館料 : 無料(市外の高校生以上は200円) 所在地 : 茨木市東奈良3-12-18 アクセス : 阪急南茨木駅から、徒歩5分 食事の後、昼から仕事だという河内さんを見送って西本さんに茨木の町を案内して貰う。西本さんはいま高槻に住 んでいるが、この地方に生まれ育ったのでこのあたりは庭のようなものなのだろう。

<茨木童子像> 茨木の民話の主人公「茨木童子」の像。茨木童子は、伝承では妖怪・物の怪の類である。育ての親があきなう床屋 で修行をしていた童子が、剃刀で客を傷つけ血をなめた。血の味を覚えてしまった童子は、それからわざと客を斬 りその血を舐めたため、やがて床屋は寂れてしまう。あるとき、小川の水面に自分の姿を映してみたところ、そこ に写ったのは鬼の顔だった。そして童子はとうとう床屋には戻らず、山中に逃れた。その後、丹後の大江山に住む 山賊の頭、酒呑童子のもとで副将格となり近隣を荒らしまわった。渡邊綱(わたなべのつな)に切り落とされた腕 を求めて老婆に化けてそれを取りかえす話は、戯曲「茨木」として中世には歌舞伎などでも上演された。 この像はそんな伝承とは裏腹に、かわいい童子の姿が印象的で、道行く人々を見つめている。 所在地 : 茨木市東中条町2 (茨木消防署前) アクセス: JR茨木駅または阪急茨木市駅から、徒歩7分

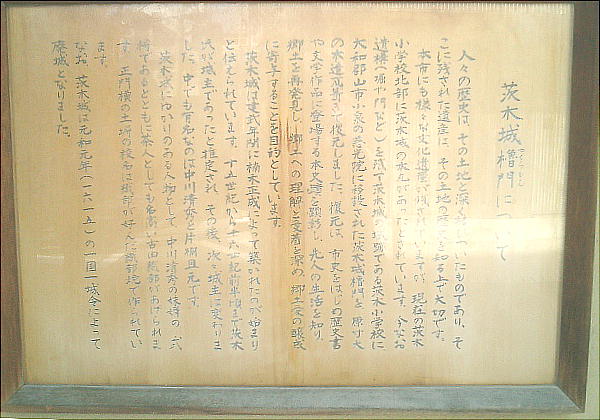

かっての茨木城の址だという茨木神社。どこかの古代史の会が集まって茨木城の見学会をやっていたので、紛れ込んで資料だけ貰ってきた。

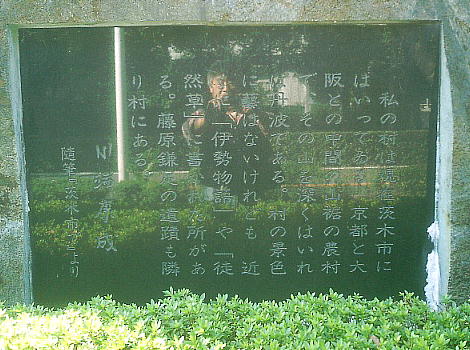

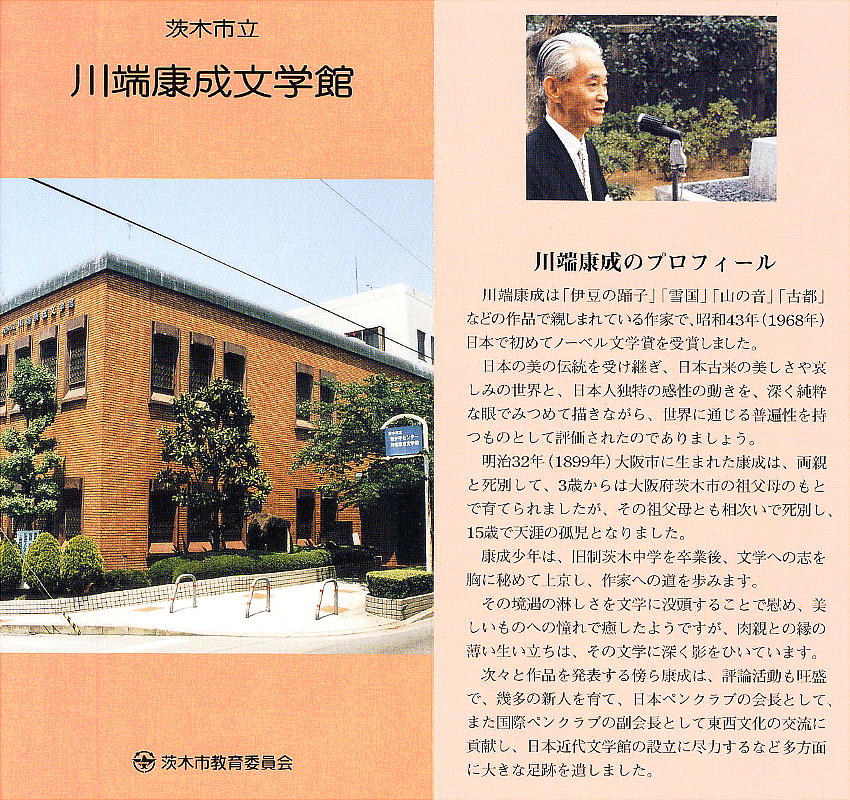

<茨木市立川端康成文学館> 茨木市立川端康成文学館茨木市立川端康成文学館は、日本人初のノーベル文学賞受賞者である作家・川端康成の 業績の顕彰および紹介するために、両親の死後に祖父に引き取られた3歳から、旧制茨木中学校(現大阪府立茨 木高等学校)卒業までを過ごした茨木市に建設された施設で、1985年5月に開館した。館では、遺品など約400 点を展示するとともに、パネルやビデオで氏の作品と生涯を紹介している。

ここでの資料写真・解説は、茨木市教育委員会発行の「茨木の歴史」、および館内にあった他パンフレット類か ら、また、川端康成資料館の案内パンフレットからも転載させて頂いた。記して謝意を表明する。

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館・歴史館/ 茨木市立文化財資料館

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館・歴史館/ 茨木市立文化財資料館