Music: Anna

Music: Anna

2006.3.12 東京都新宿区四谷三丁目

新宿御苑に集合して、四谷の大木戸等を見た後「新宿歴史博物館」を目指したが、その途中にこの博物館があった。しか し先に「新宿歴史博物館」を見て、帰りにこの博物館に寄った。

1Fのこのコーナーは子供達にも大人気のようだった。

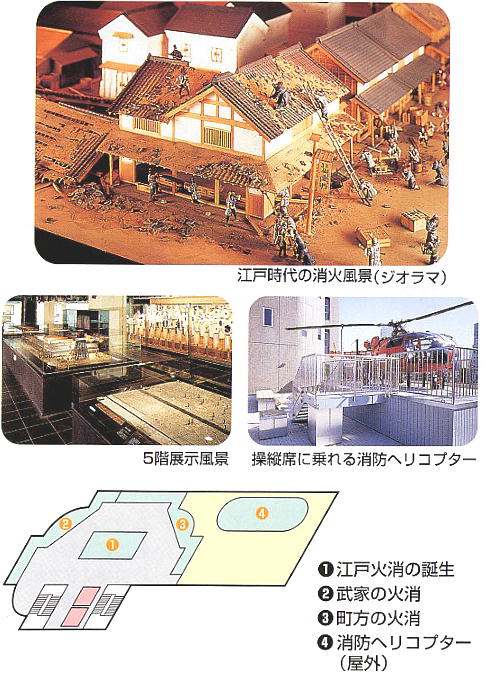

エレベーターで5Fへ昇る。ここから階段を下りながら各階を見学するようになっている。下は、5Fの展望室から見た新宿の街。

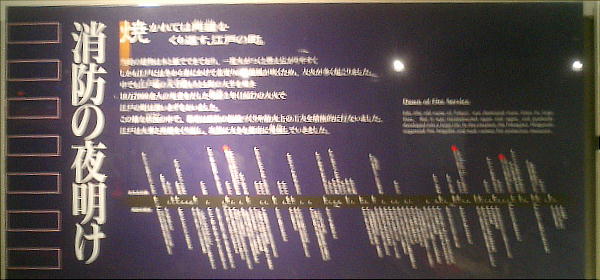

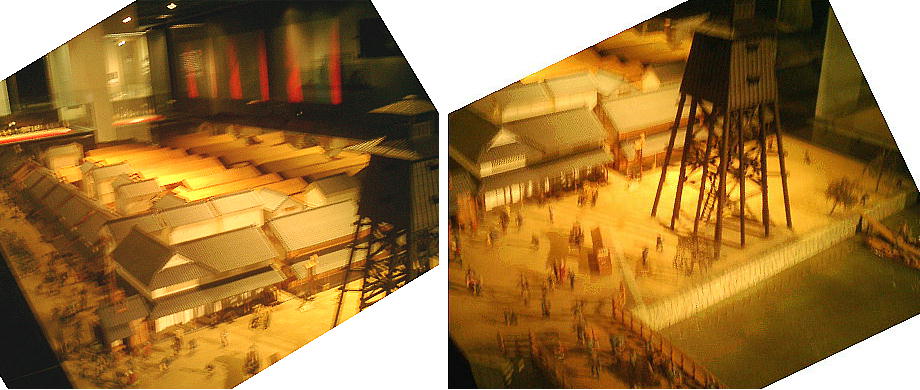

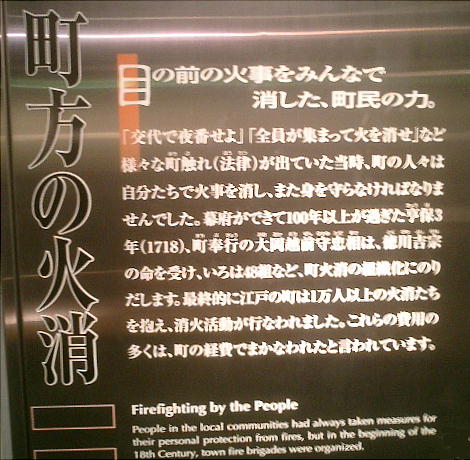

江戸の「火消し」について -------------------------------------------------------------------------------- 1643年には、六万石以下の大名家16家を四つの隊に編成し、10日交替で消火活動に当たらせた。これが大名火消 しである。明暦の大火以後は、桜田、山手、下谷の三隊に分けられた方角火消しが発足した。 このような大名による消防組織が、江戸城と幕府関連施設を火から守ることを目的にしていたのに対し、1658年に組 織された定火消しは、都市防災の本格的な消防組織となった。火消し屋敷と呼ばれた旗本には、銀百両の役屋敷造営費を 付けて整備させた。与力、同心を配属し、人足を抱える経費として三百人扶持が与えられた。火消し屋敷は、御茶ノ水、 飯田町、半蔵門外、電通院前に設けられ、その翌年には、半蔵口、駿河台、さらに代官町と整備された。それらは江戸城 北西側に配置された。赤穂浪士が火事装束で仇討ちに行ったのは、浅野家は火消しが得意だったのと、当時は夜中にあの ような徒党を組んで歩く事は禁じられていたが、火消しだけは許されていたからという。 江戸の都市政策にとって、防火対策は重要だった。1657年の明暦の大火の後、大名屋敷の移転、類焼を防ぐための土 手や火除明地の設置、隅田川対岸の開発など、防火対策は都市型スケールで行われた。江戸には多くの大名屋敷があった が、そこには大名火消しという組織があり、また、旗本などの武家は約10軒ごとに旗本の自警団があり、それぞれ火事 などに対応していたが、町人のための組織として作られたのが町火消しである。1718年からは南町奉行大岡越前の主導で、 町人による防火、消火体制が組織され、48組の火消し組を編成した。この町火消しが明治以降の近代消防のもとになっ た。 町屋の建築も、土蔵造り、塗屋造り、瓦葺の屋根など不燃化が図られた。

通常言う江戸火消しとは、徳川吉宗の時代に整備されたこの町火消しの組織のことである。よく「いろは48組」と呼ば れるが、いろは48文字の中で、火消しには具合の悪い「ひ組」、語呂の悪い「へ組」「ら組」が無く、その代わりに 「百の組」「千の組」「万の組」となっている。江戸は京都や大阪に比べて歴史が浅く、江戸発祥で現在まで残っている ものは少ないが、江戸火消しは、江戸の文化として象徴的なものの一つである。(「ら」組が語呂が悪い理由は、「まら」 ということで、男性のシンボルを火にさらすからという。) 火消し人足は、当初は一般町民が務めたが、当時は破壊消火(建物を壊して消火する)であったため、一般人の手には負え ず、徐々に鳶職人などが雇い入れられるようになり、1787年にはそれが主となり、町人自身による初期消火組織は、 店火消し(たなびけし)といわれた。幕府の広範囲な消防政策は財政難で、八王子の千人隊などに不足分を補わせていた。

江戸の火消しは、各組に100〜200人という人間を抱え、その組織が約50あったわけだから、江戸には総数2千人 ほどの火消しがいたことになる。彼らは「火消し」という職業だった。町火消しは江戸町奉行の管轄下にあったのだが、 幕府からは「足留め金」というわずかの金額を支給されて、いつ起きるかわからない火事のために、遠出が禁止されてい た。しかしこのわずかの「足留め金」では生活できない事は言うまでもない。一体どうして生活していたのだろうか。 大店の主人が保険のつもりで、火消しの頭にお金をはらいほとんど日常的に面倒をみていたし、火事のないときは屈強な 若者がごろごろしているのだから、建築現場で高いところに上がる仕事とか、やくざのいやがらせに対抗するためとか、 普通の人ができないようなありとあらゆる仕事が持ち込まれた。今でも、高いところに上がる仕事は鳶の仕事なのだが、 「鳶職」の前身は火消しであるという説はこのあたりからきているようだ。

火消しは肉体労働であるから、屈強な若者がそろっていたのは言うまでもない。体が丈夫で機敏でなければならない。 昔でいう5尺6寸以上でないと、採用されなかった。旗本の三男など、養子にいくあてもないような侍の子弟が火消し になることもあった。同じ家の兄弟でも、長男は跡継ぎ、長男が死んでも次男がいる、三男以降は養子の口でもなけれ ば行き場がなく、長男に気兼ねしながら暮らさなければならない。それがいやで家を飛び出し、すねている者などもい た。剣術の稽古などで体は鍛えてあるので、火消しになるには好都合である。彼らは学問の素養もあり、町人よりは遊 びもよくしっていたので、火消しの中に武家の文化も取り込まれていった。

江戸の町では、庶民達は狭い長屋に押し込められて、立ちこめた家屋の中で暮らしていた。水の都だった江戸にとって 水害とともに、いやそれ以上に人々を悩ませたのが火事である。狭く立ち並んだ長屋街では、一旦火の手が上がると、 風にもよるがアッと言う間に燃え広がって、瞬く間に江戸の市中を火の手が包んだ。だから、それを食い止めるために 活躍した「火消し」はいってみれば庶民のヒーローだった。「火事と喧嘩は江戸の華」と唄われたように、「火消し」 たちは先を争って消火活動に邁進した。町それぞれに火消し組をつくり、いざ、という時にはいっせいに火事場に駆け つけ、延焼を食い止めるために危険を顧みず破壊活動に埋没したのである。特徴的なのは手に持っている彼らの道具で、 「消火」よりも(家屋の)「破壊」のための道具が主だった。 梯子の長さは4間半(約8メートル)である。二階家の軒先までがだいたい6メートルだが、道路に面しているほうか ら屋根の一番高いところに梯子を固定するとしても、これだけの長さで十分である。 昔の家屋はすじかいが入ってい ないことが多く、建物をねじると簡単につぶれてしまう。当時は破壊消防であるから、手早く家を倒さなければならな いが、このとき役に立つのが刺股である。刺股をあてて片側を押し、もう一方を引いて家を倒すのである。

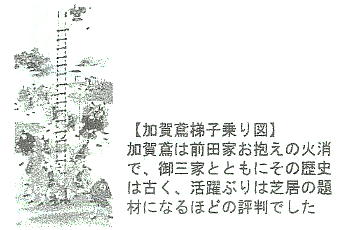

時代劇などに出てくる火の見櫓はさほど高くない。江戸の町家は木造で、ほとんどが平屋か二階建てであるから、それ より高ければ、かなり遠くまで全方向を見通すことができたのだ。火事場に向かって駆けつける途中、路地などに入っ て方向がわからなくなったときは、梯子を立て、そのてっぺんに上って火事の方角を確かめる。正月の消防出初式など で、梯子乗りがショーのようになっているが、当時は、梯子乗りは現実に必要な技であった。鳶口で梯子を押さえその 上にのぼることは、実際に必要な技として、日ごろから練習したのである。

纏(まとい) -------------------------------------------------------------------------------- 「纏持ち」こそが庶民のヒーローだった。木造家屋が密集していた当時、いったん火事がおこると火は瞬く間に広がって しまう。で、どうしたのかというと、その火を消す努力をするのではなく、周囲の家を取り壊して延焼を食い止める「破 壊消火」活動を行った。持っている道具は消火のためというよりは、家を壊すための「鳶道具」だった。火事場に着くと まず、目星をつけた屋根に「纏」を置く。纏こそが「そこで火を必ず食い止めてみせる。」という火消しの決意のあらわ れであり、纏持ちは、そこから絶対に撤退しない、という気概で臨んでいたわけである。だから江戸の人々が、命がけで 自分たちを守ってくれる火消しの勇姿に感動し憧れた、というのも自然なことかもしれない。中でもこの纏持ちが庶民の 人気をもっとも集めた。纏や火消しが着る半纏(はんてん)なども組それぞれにデザインし、お互いに「粋」を競ったの だった。屋根の上で振り回す纏は、それを振り回す火消しと一体になって江戸の火に映えた。纏い付くという言葉はここ から来ている。

火消しの半纏は、普通の着物を着たときの結び方と違って、帯を前で結ぶ。この帯はロープの役目をし、火事場では大事 な道具の一つである。すぐにほどけるように前で結び、結び方も、片方の端を引っぱればするすると解けるようにしてあ る。この帯を水で濡らして家の梁に引っかけると、人間一人の重さには充分耐えられ、屋根にのぼったり、逃げ遅れた人 の救出に役立つ。したがって帯の長さや巾もそのために都合のよい寸法になっていた。

火消しの装束である半纏を見れば、いろんなことがわかるようになっている。前についている線は所属の場所を表し、こ の4本線は第4方面、今でいうと千代田区、文京区、豊島区を示す。後ろの五番という数字は第4方面の5番ということ で、神田をさしている。さらに、襟を見れば階級がわかる。階級というのは仕事の分担である。いちばん上が「組頭」、 次が組頭を補佐する「副組頭」、さらに「小頭」という序列になっている。この三者が幹部であり、これらの人の半纏に は赤い筋が入っていて一目でわかる。その次が「筒先」、今でいう消防ポンプの係りである。そこからまた一段さがって 「道具持ち」というのがある。 火消しの序列から言うと、「纏持ち」「はしご持ち」「刺股」の3種類がある。この下に「若い衆」とよばれる人たちが いて、「手鳶」といって鳶口を持つ者、「竜吐水(りゅうどすい)」という手押しポンプの係り、さらに竜吐水に手桶で 水を補給する係りなどがある。この「若い衆」が各組に100人前後いた。これらの「若い衆」の上に花形の「道具持ち」 がいて、それらを幹部が指揮するという組織だった。当時は破壊消防であるから、大勢の人手が必要だったのである。

屋上にもヘリコプターが置いてあって、中にも乗れるようになっている。乗ってみたかったが子供達を押しのけて乗るわけにも行かなかった。

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 消防博物館