Music: I saw her there

Music: I saw her there

1998.8.14

吉野ヶ里遺跡全体の復元模型。

吉野ヶ里からは土器類が多数出土した。右下は甕棺。甕棺は大人用子供用があった。

右下の祭式用の土器は、この地方から福岡県の甘木朝倉地方にかけて出土する。甘木朝倉地方のものは朱が一面に塗 られ東京国立博物館、九州歴史資料館、朝倉高校史学部などに保管されている。その出土数から、この様式の土器の 原産地は甘木朝倉地方ではないかと考えられている。

右下は弥生時代の衣服を復元したもの。吉野ヶ里からは、絹織物の断片も出土している。

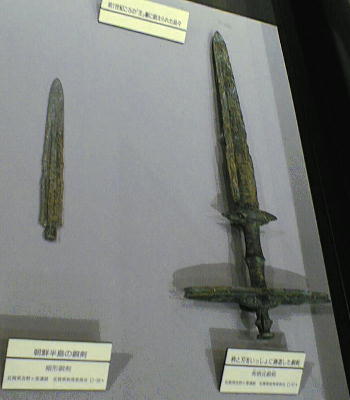

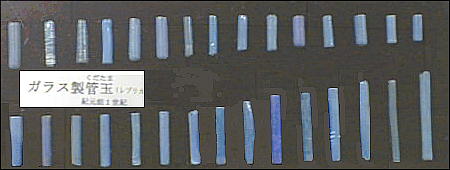

下真ん中は、北墳丘墓の甕棺。中に、両側の写真の把頭飾付有柄細型銅剣と、その下写真のガラス玉があった。

上のガラス玉は、下の写真のようにもっとBlueだったのだが、デジカメには白っぽく写ってしまった。下は、これら のガラス玉を組み合わせて推定した装飾品。頭に被る冠の前面に付けていたもののようだ。

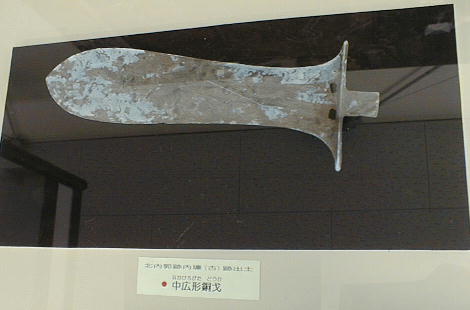

吉野ヶ里からは銅製品の鋳型や、錫のインゴッドなども出土している。ここで生産していた事は間違いない。下右の 鋳型から復元された銅矛は約25cmくらいの大きさである。

下左の鋳型から復元した巴型銅器(中)。下右はその銅器を用いた製品の復元盾。

吉野ヶ里の甕棺から出土した人骨は、興味深いものが多い。首のない遺体や矢を射られたまま埋葬されたものがある。 これらから、魏志倭人伝に言う「倭国大乱」が実際の出来事であった事が確認できる。

遺体には、南海(沖縄)産のボホウラ貝で作った腕輪をしたものがあった。既に交易ルートが存在していたと考えら れる。ボホウラ貝は更に九州北部を通り抜け、山口県土井が浜遺跡からも多数発見されているし、山陰の出雲地方か らも出土している。

★弥生の村の一日★

弥生の村のジオラマにレーザーによる3D映像を投射して、弥生の村の一日を表現している。 夜明けと共に起き野良仕事に屋外手作業、昼の作業に夕方の仕事、夕食が済めば夜のとばりが弥生の村を包む。 すばらしいイメージによる弥生の世界。

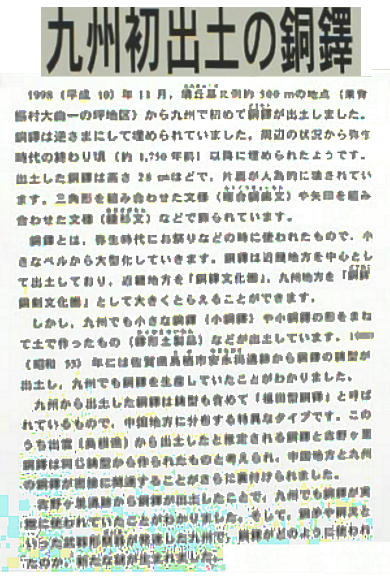

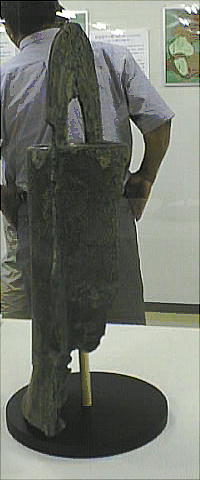

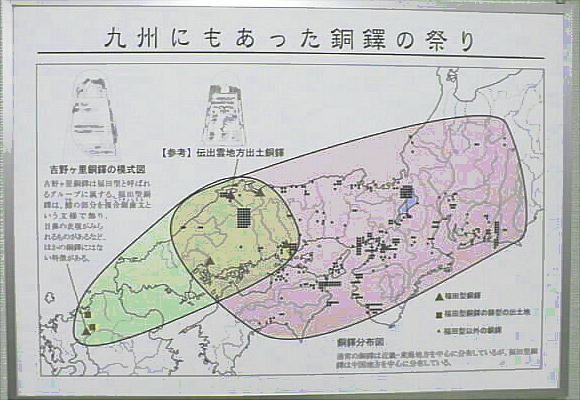

2001.5.12 歴史倶楽部でまたまた訪れた。 九州で初めて出土した銅鐸もあった。

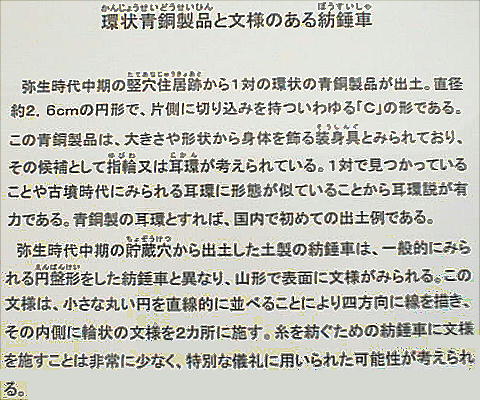

九州初出土の銅鐸。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES / 吉野ヶ里遺跡・資料館

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES / 吉野ヶ里遺跡・資料館