SOUND:Imagine

SOUND:Imagine

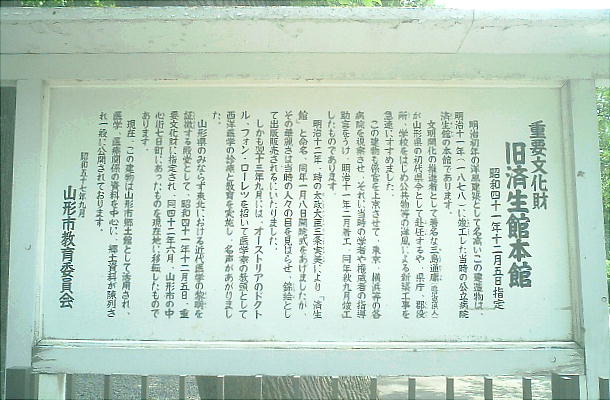

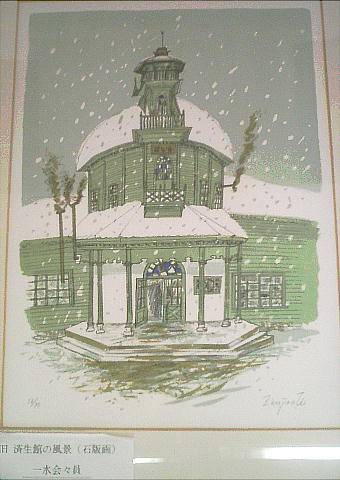

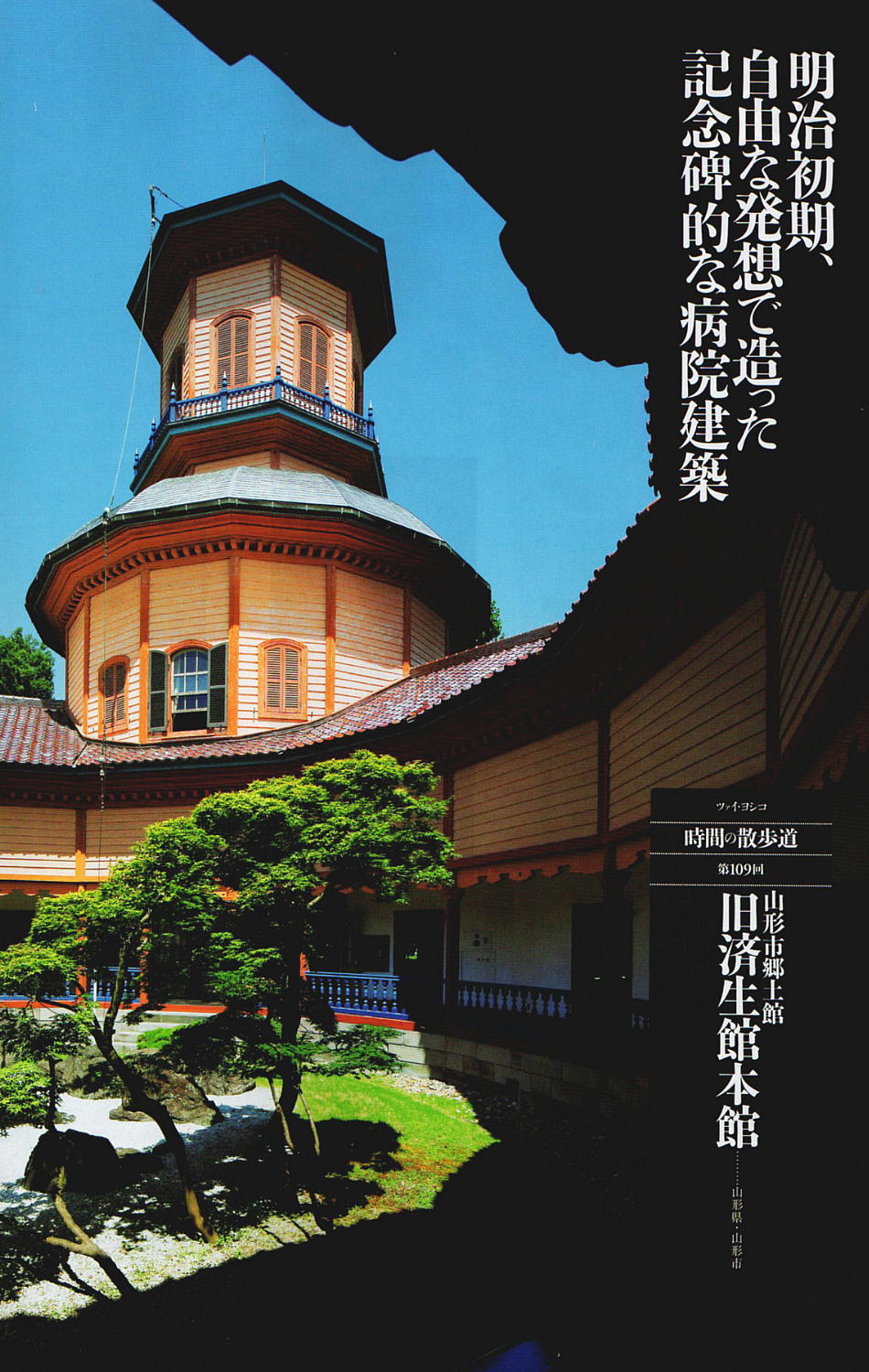

山形市郷土館

2005.7.18(月・海の日) 山形市

山形市郷土館(やまがたしきょうどかん) 山形県山形市霞城町1-1(霞城公園内)

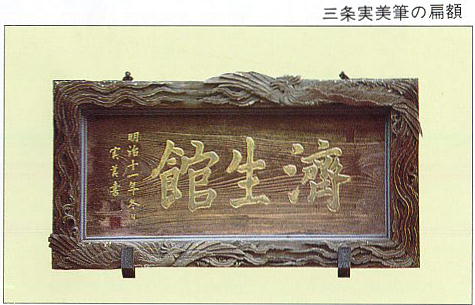

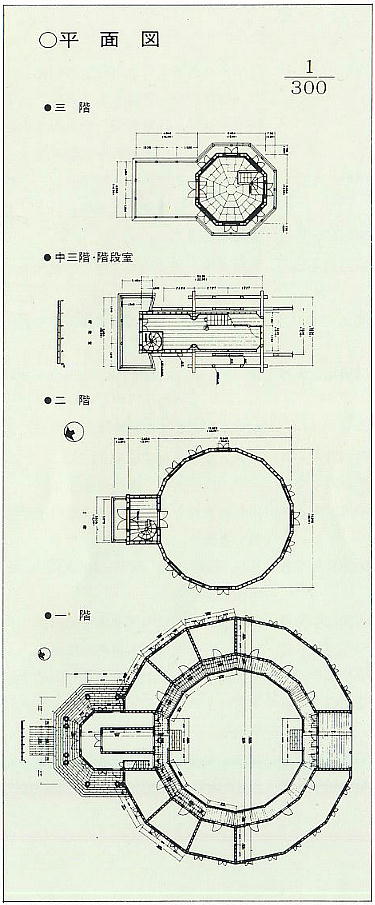

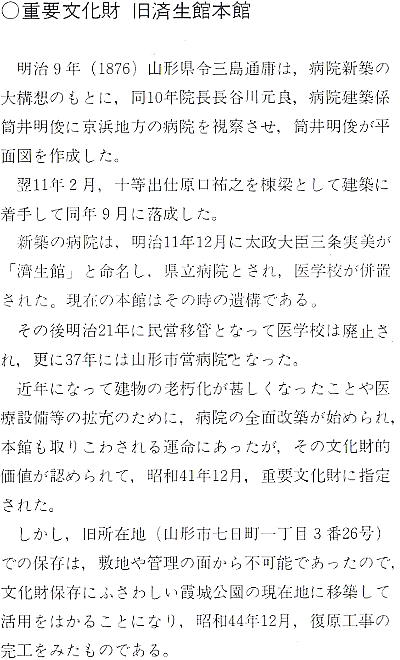

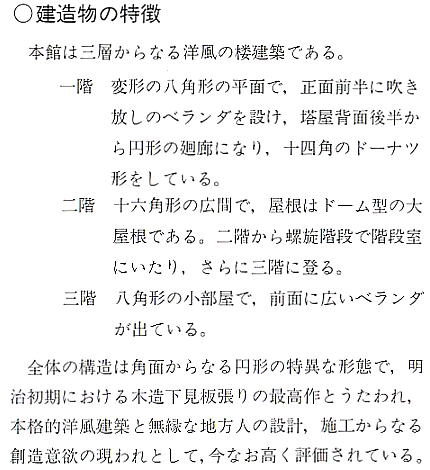

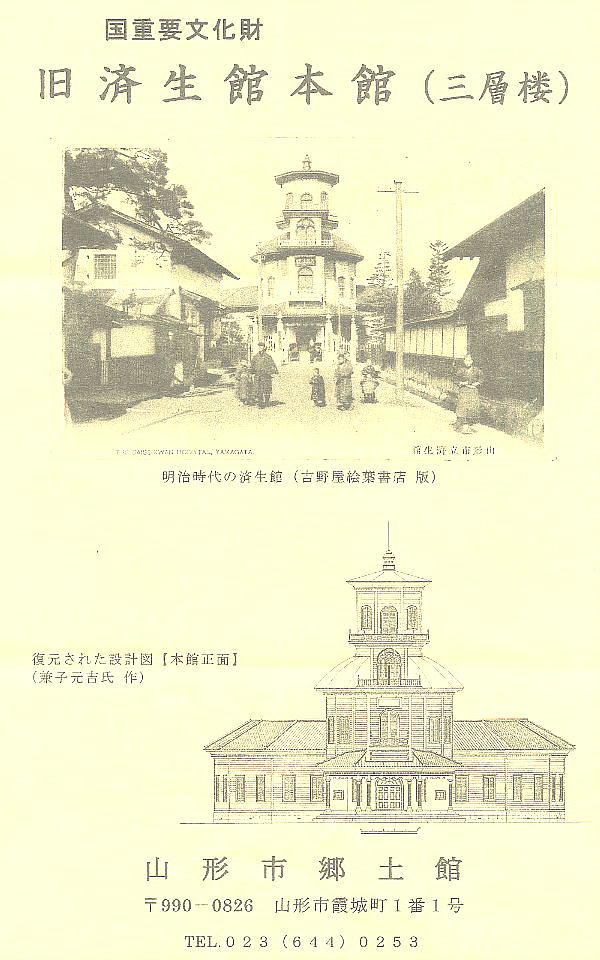

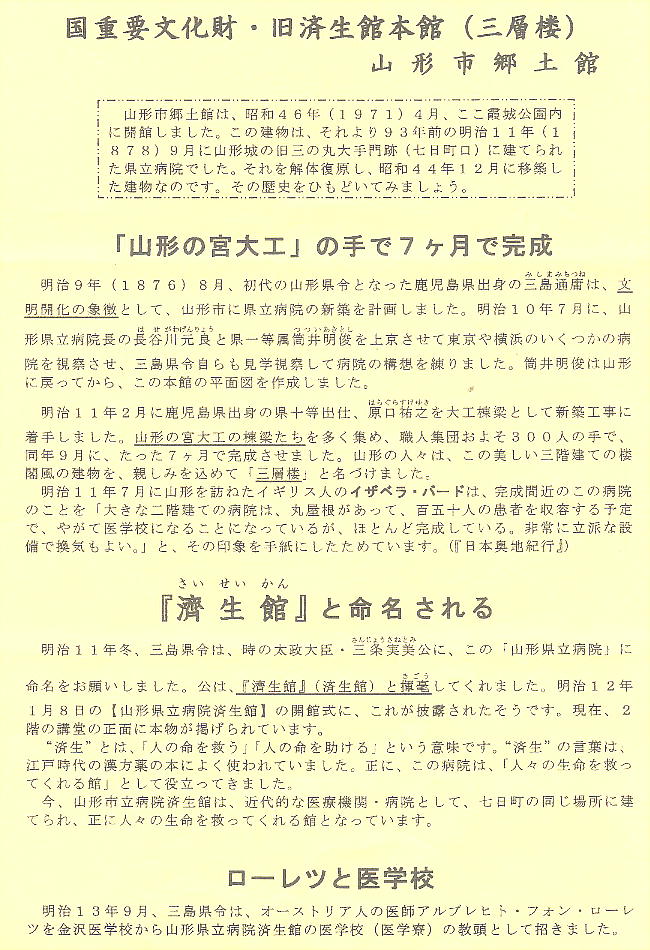

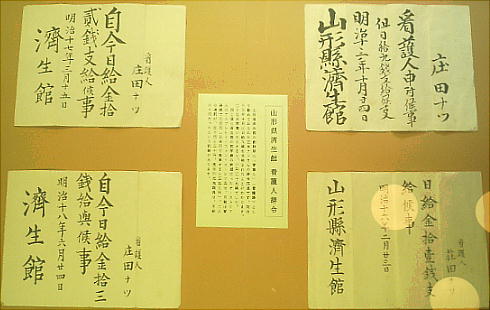

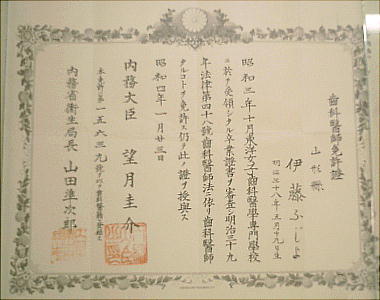

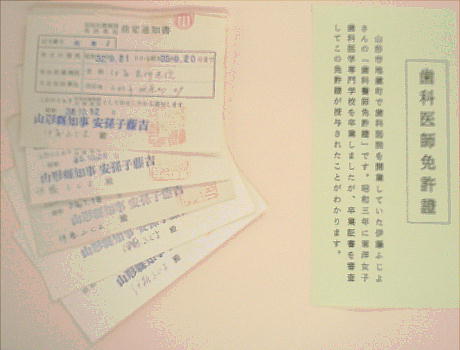

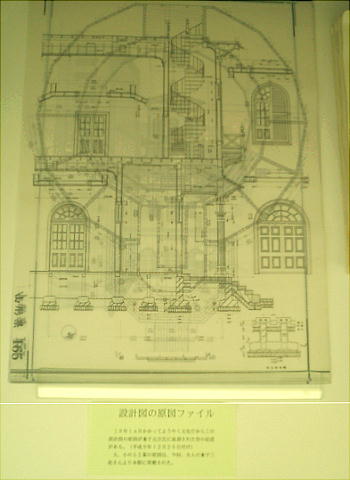

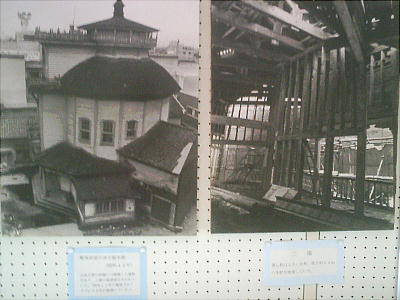

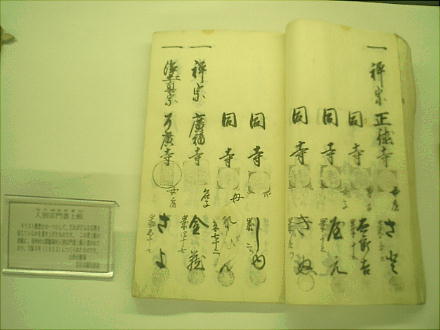

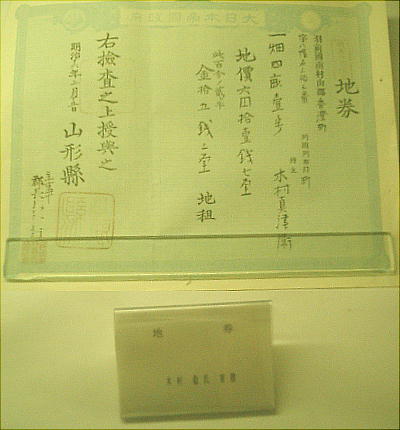

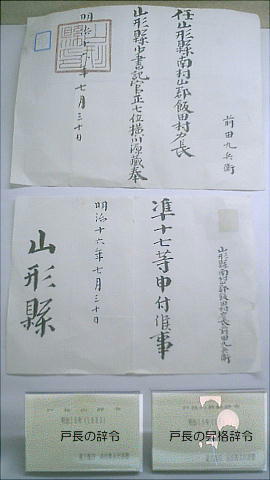

明治11年に竣工され、県立病院「済生館」として利用された重要文化財の建物を移築復元し、昭和46年に山形市郷土館

として開館。1・2階を公開し、常設展示を行っている。展示物は旧済生館の医療・医学教育に関連する資料、漢方や西洋

医学に関する資料などの医学資料がメイン。そのほか、山形城や郷土の歴史に関する資料なども展示している。

開館時間 9:00〜16:30

休館日 月曜、12/29〜1/3

料金 大人200円、小中生100円

駐車場 近隣の野球場を利用(150台・無料)

アクセス [ 電車 ]JR奥羽本線山形駅より徒歩12分

[ 車 ]東北中央自動車道山形中央ICより10分

電話番号 023-644-0253

--------------------------------------------------------------------------------

■ 山形の歴史

--------------------------------------------------------------------------------

<畿内政権との交流を示す環頭太刀>

昭和53年3月、山形市の西部にある田園地帯の大ノ越古墳から赤さびた環頭太刀が発見された。 鉄製環頭の内部には銀の

象嵌(ぞうがん)文様が施され、金箔を被せた鳳凰が透かし彫りされた精巧なものだった。 このことは、5世紀後半の山形に

おいて、すでに畿内政権との交流、 古代東アジアの動きや文化と深い関わりを持っていたことを物語る。また、市の北西部

の田園地帯には7世紀から8世紀に築造されたといわれる住居群の嶋遺跡(国指定史跡)もあり、 山形の古代を考える意味で

も貴重な遺跡である。

<村山と呼ばれた山形>

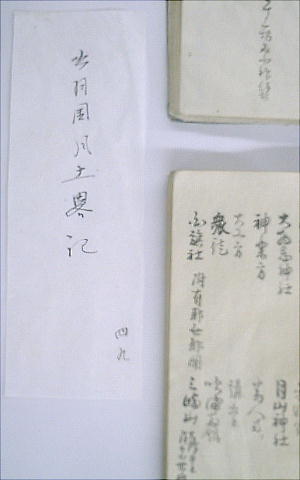

現在の山形の市域は、律令時代の最上郡の地域内にあたる。当初の最上郡は、陸奥国に属していたが、 和銅5年(719年)

に出羽国が設置された時に、最上・置賜の二郡を陸奥国から分割して出羽国に移された。さらに平安時代になると、最上郡

は人口の増加や土地開発が進み、仁和2年(886年)に最上と村山の二郡に分けられた。 そして、江戸時代の初めには村山

郡と呼ばれるようになった。

<平泉藤原氏を通じた寄進荘園>

平安時代の末期、全国各地に荘園ができると、出羽の国も例外でなく、寄進地系荘園が多く成立した。しかし、直接に摂関

家藤原氏に寄進したのではなく、奥州平泉藤原氏を中心に位置づける重層的寄進行為の中に成立していったものだった。

山形市の西南部、大曽根地区を中心にして展開した「大曽禰荘」は、平泉藤原氏の二代目基衡を通じた京都摂関家・藤原頼

長を領家とする荘園だった。

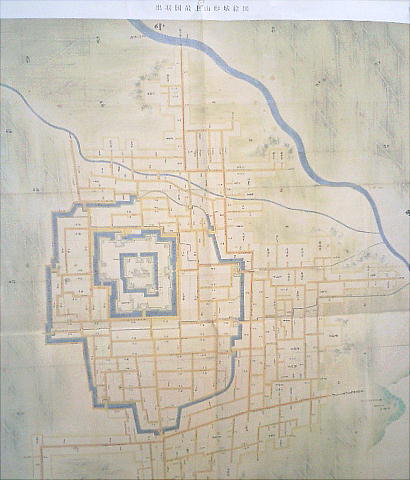

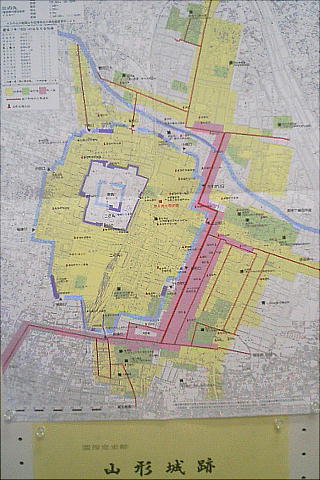

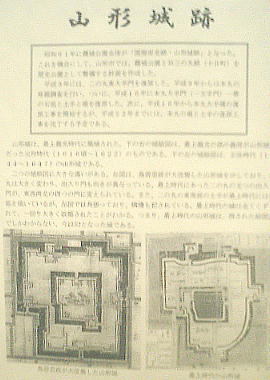

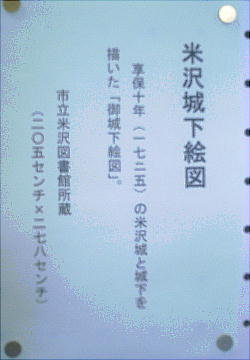

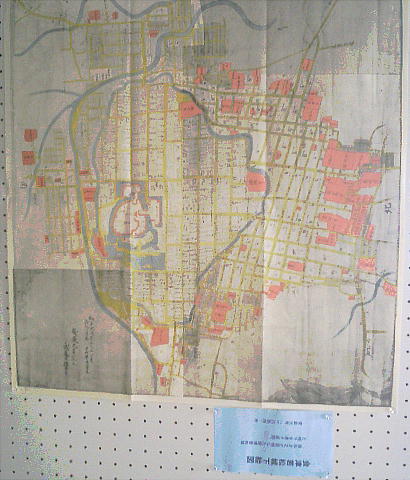

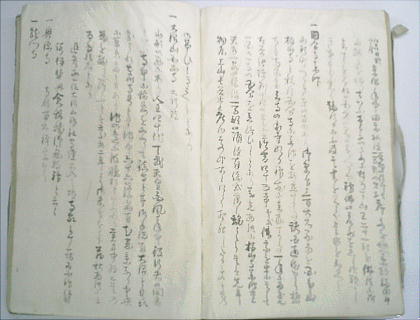

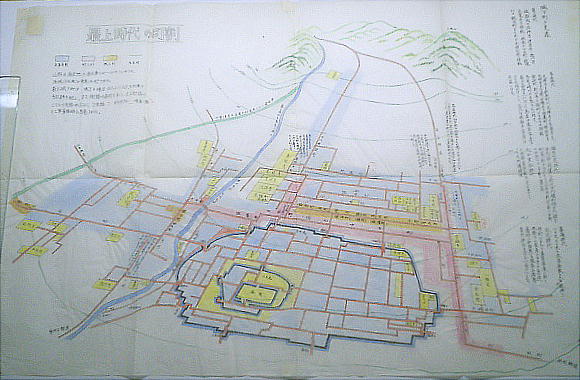

<最上義光による街づくり>

南北朝時代、奥州探題(おうしゅうたんだい)の一人斯波(しば)家兼の次男兼頼(かねより)が、羽州探題として山形に入部た。

延文元年(1356)、今から600年以上も前のことである。その後、斯波兼頼を祖とする最上氏が勢力を出羽一円に拡大し、

最上義光(よしあき)の時代には、57万石の広大な所領を支配するまでになった。義光は、馬見ヶ崎川の川除け普請や灌漑

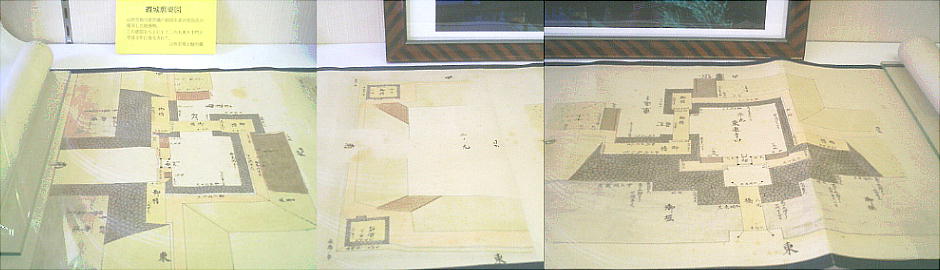

(かんがい)用水を切り開き、新田の開発も次々に行なった。また、それまでの山形城を大城郭に改築し、城下町の建設にも

着手した。また、神社や寺院も手厚く保護し、寺院を一ヵ所に集めて寺町を形づくった。このように、山形は最上義光によ

って現在の礎(いしずえ)が築かれたといえる。

しかし、義光の没後は、後継者争いに絡む内紛がもとで最上家は改易された。当時の山形藩は、上杉、伊達、佐竹の各藩に

対する東国の押さえとなる位置にあり、最上家改易後は、徳川譜代きっての大名、鳥居忠政が移封された。また、鳥居氏の

次に山形に封じられた保科正之も徳川一門の大名である。しかし、その後は、徳川時代12氏21人の大名が交代し、石高

は交代ごとに減っていき、最後の水野忠弘の時には5万石の小藩になっていた。

<紅花商人の街、江戸時代の山形>

山形の商業の繁栄は、内陸の物産品の集散に好都合な地理的位置と最上川の舟運、日本海西廻り海運による上方市場との直

結、さらには最上氏以来の城下町という歴史的伝統によるものだった。上方、江戸、酒田、仙台と直結している山形の問屋

荷主は卸売が主だったが、江戸も中期になると商業は店舗販売が主となり、商店街を形成するようになった。江戸時代の山

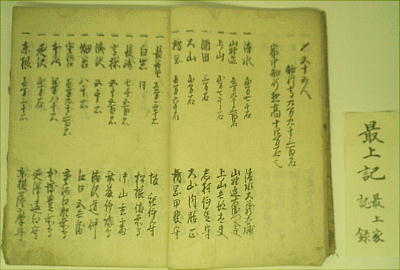

形の主要な商品作物は、青苧(あおそ)や紅花、漆などだった。紅の染料となる紅花は早くから作られていたが、最上紅花は

品質が良く、生産量も多く、舟運の便にも恵まれ、多くは京都へ送られ、全国的にも著名な産物となっていた。山形商人に

は上方商人が土着した例が多く、ことに行商と産物廻しの商法で利を得た近江商人の系譜をひく豪商が多く生まれた。

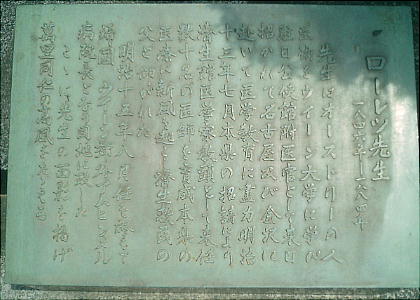

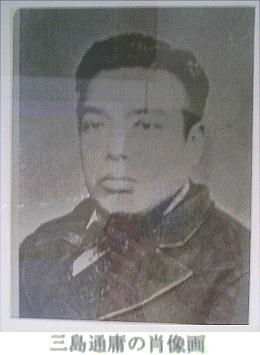

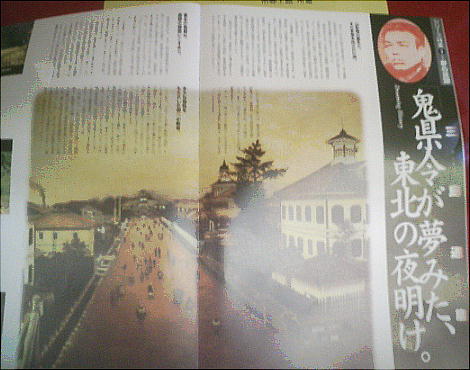

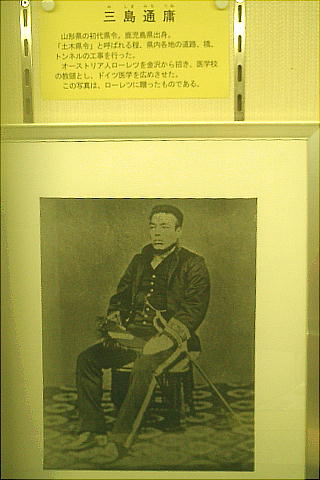

<三島通庸による近代的街づくり>

明治9年、山形県が誕生すると、山形市は「県都」となり県庁が設置されることになった。新県の初代県令三島通庸は、山

形県を発展させるには、東京や周辺の諸県との間を馬車で往来できる道路が必要であると考え、栗子や関山トンネルを作り、

交通路を整備した。また、山形市を県庁所在地の名にふさわしい都市にするために、当時では珍しい洋風の県庁や三層の病

院済生館、農事試験場的性格をもつ千歳公園(現在の山形東高校、山形工業高の敷地一帯)を造り、近代的な街づくりを行っ

た。

<明治維新期の山形・小藩ゆえの悲しさ>

山形最後の城主水野忠弘父子は、徳川幕府の太政奉還の時、京都の新政府内に司候(しこう)されており、山形藩は首席家老

水野三郎右衛門元宣を中心に合議により藩政は行われていた。当時、庄内、米沢、仙台の各藩が幕府側、天童、上山藩が政

府側にある中で山形藩は微妙な立場にあった。周囲の雄藩が反政府の態度を明らかにした以上、幕府側の奥羽列藩同盟に背

いて孤立することは許されず、同盟に加入せざるを得なかった。その後、劣勢をはね返した政府軍は列藩同盟軍を破り、仙

台、米沢、会津の各藩が降伏、山形藩、そして最後に残った庄内藩も降伏し、慶応4年(1868)3月以来の東北戦争も半年で

終結した。

<山形市の誕生、戦後の合併>

明治21年4月5日、市町村令が施行され、翌年4月1日から、横浜など39市と同時に市政が施行された。初代市長浜村

勘太郎以下参事会員、収入役、書記17人、付属員20人、使丁19人の小さな陣容で、7月1日、南村山郡役所の一部を

借りて開庁した。当時は、馬見ヶ崎川のたび重なる洪水や明治27年の市南大火などの災害のため苦しい財政だった、商業の

発達などで次第に安定していった。戦後は、昭和28年の町村合併促進法の成立を機に、周辺地域との合併が進み、同33

年には、面積381.58平方km、人口18万人余の都市となった。

東京駅へ入った「つばさ」と「やまびこ」。山形から来たつばさは、仙台から来たやまびこと福島で連結して東京へ向かう。

(三井不動産レジデンシャル株式会・こんにちは編集室「こんにちは10月号」平成24年10月1日発行)より転載。多謝。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 山形市郷土館

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 山形市郷土館