Music: moonriver

Music: moonriver

2004.5.22(土)大阪市中之島

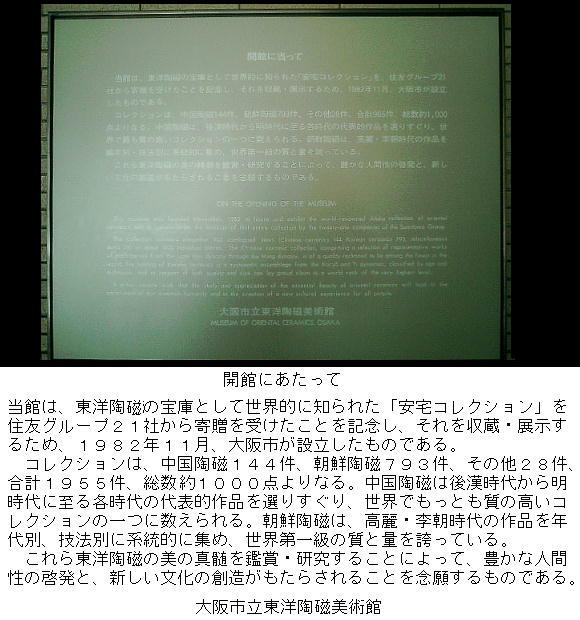

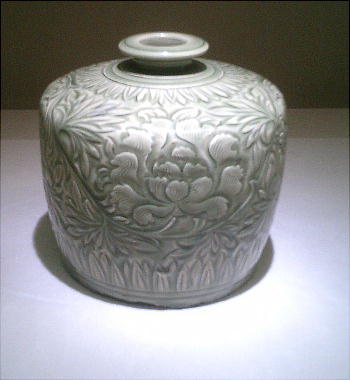

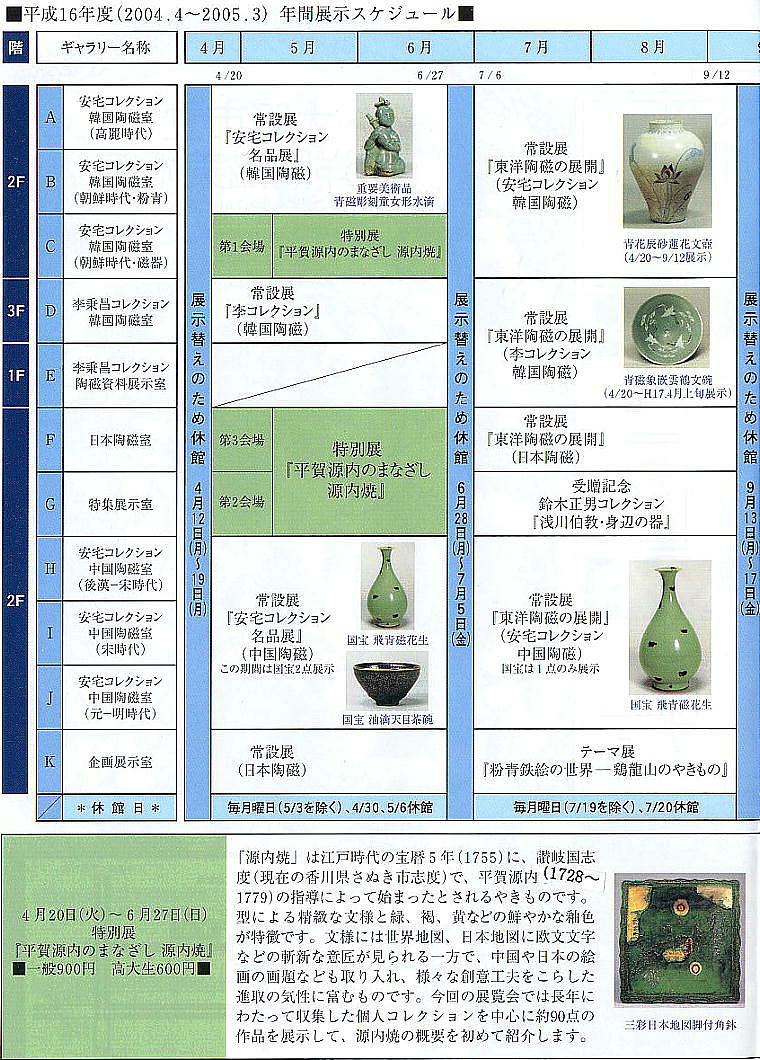

入場券を貰ったので、中之島にある大阪市立東洋陶磁美術館へ、平賀源内が四国の讃岐地方を中心に広めたという「源内 焼展」を見に来た。以前は私は焼き物にはあまり興味はなかったのだが、紫香楽のミホミュージアムやその他で眺める内 に、だんだんとその美に興味を引かれるようになった。しかし、自分で収集したり秘蔵したりするようにはなりたくない し、見ていていいものとよくないものの区別が付く程度には、鑑賞眼を高められたらいいなと思っている。 この美術館は、世界的に有名な「安宅コレクション」を、住友グループ21社から寄贈されたことを記念して大阪市が設 立したもので、昭和57年に開館した。館蔵品は「安宅コレクション」の中国陶磁・朝鮮陶磁を中心に、現在約1300 点に及び、この中には2点の国宝(油滴天目茶碗、飛青磁花生)と13点の重要文化財が含まれ、東洋陶磁のコレクショ ンとしては、世界第一級の質を誇るものである。中国、韓国を中心に、日本、ベトナムなど、東洋の陶磁専門の美術館と なって、これらは、国、時代別に展示されているため、各時代の流行や、技術的な変化を顕著に見ることができる。 そのほか、所蔵品以外の陶磁や、ヨーロッパの陶磁をテーマとした展覧会も適時開催されている。 土曜・日曜の中之島はサラリーマンが全くいず、静かで落ち着いた雰囲気で散策できるので、昔からよく歩きに来たもん だが、最近の中之島は「ホームレスの島」になってしまって、憩ってる市民は一人もいない。大阪城といい、長居公園と いい、「市民の憩いの場」は今や彼らに占領されてしまっている。なんとかしてほしいもんだが、誰が何をすればいいん だろうか。

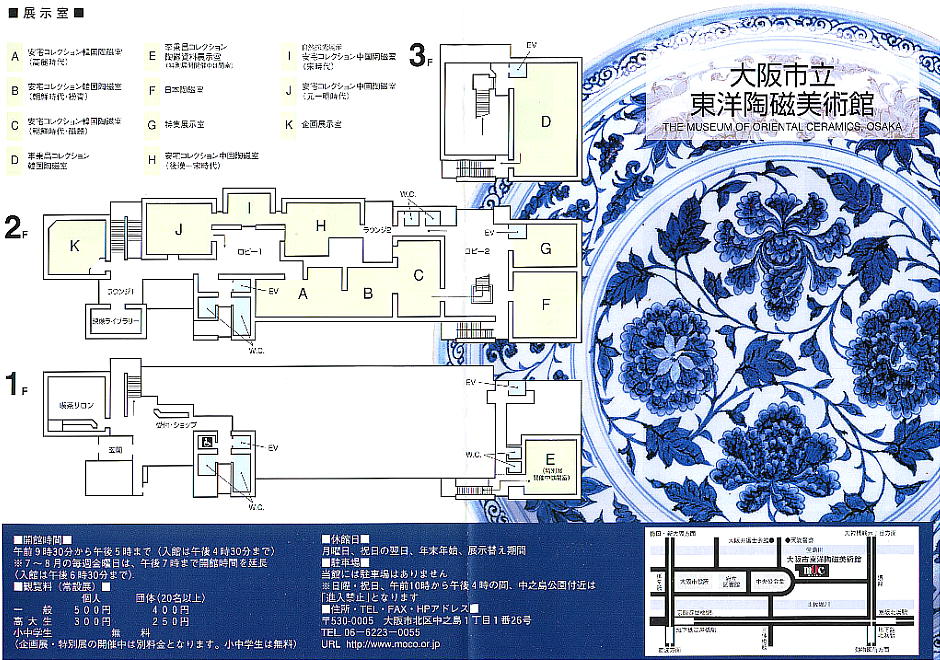

大阪市立東洋陶磁美術館 住所 : 大阪府大阪市北区中之島1-1-26 電話番号 : 06-6223-0055 開館時間 : 9:30〜17:00(最終入場閉館30分前) 休館日 : 月曜(祝日は除く)、祝日の翌日(日曜を除く)、年末年始(12/28〜1/5)、展示入替期間 料金 : 大人500円、高大生300円、中学生以下無料 ※企画展・特別展期間中は別料金 駐車場 : なし アクセス : [ 電車 ]地下鉄御堂筋線淀屋橋駅、堺筋線北浜駅または京阪電車北浜駅より徒歩5分 [ 車 ]土佐堀通「北浜2丁目」交差点を中之島方面へ、 御堂筋通から「大江橋南詰」交差点を左折(大阪市中央公会堂東側) ※日祝の10:00〜16:00は中之島内は車両進入不可 他の施設 : カフェ、コインロッカー、休憩所、ミュージアムショップ(受付に併設) 公式URL : http://www.moco.or.jp

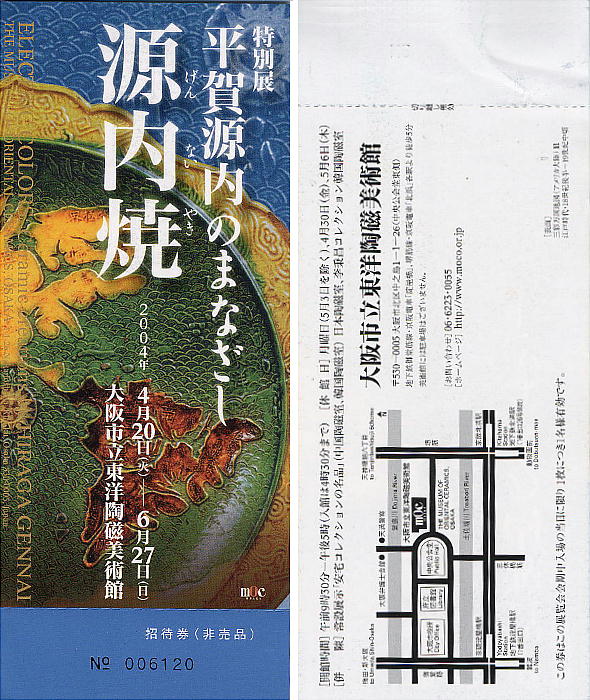

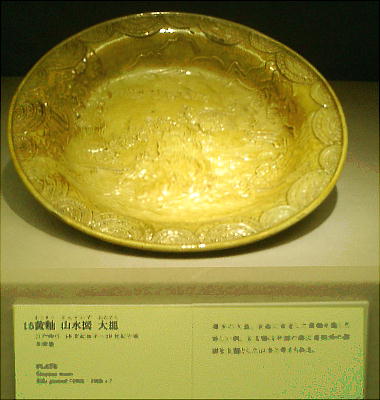

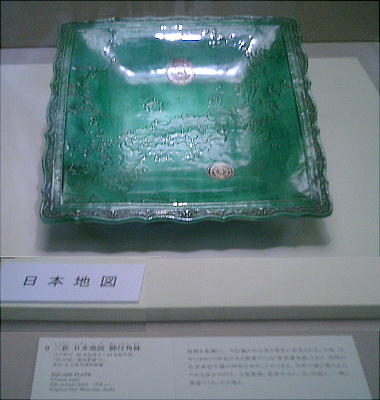

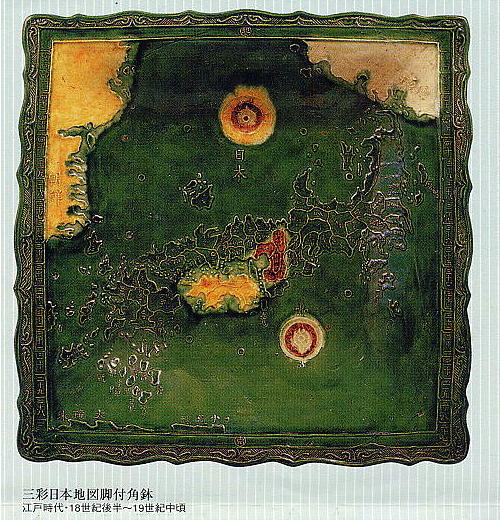

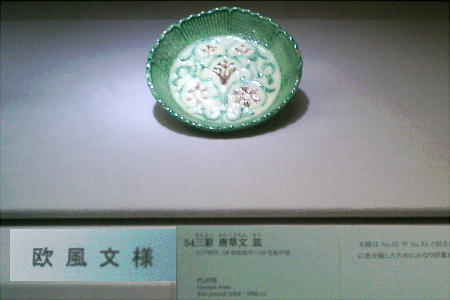

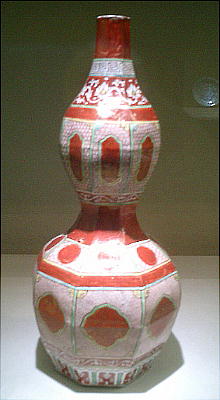

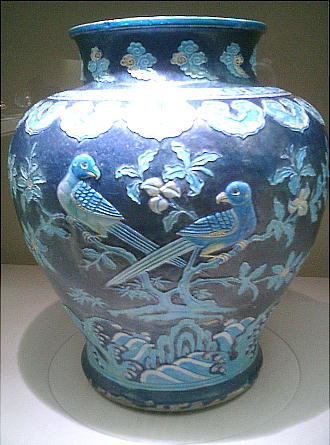

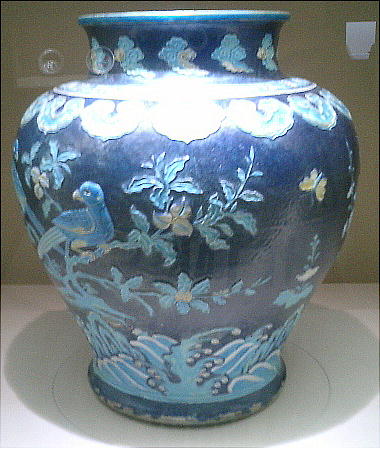

特別展「平賀源内のまなざし 源内焼(げんないやき)」 ELECTRIC COLORS : Ceramic creations by HIRAGA GENNAI 「源内焼」は江戸時代中期の宝暦5年( 1755)に、讃岐国志度(現在の香川県さぬき市志度)で、平賀源内(1728〜1779)の指導 によって始まったとされる焼物である。本草学者・戯作者として知られる平賀源内は起業家でもあり、殖産興業を目的とし た陶器生産を提唱し、海外への輸出販売までも視野に入れたその慧眼は、彼のただ者ではない片鱗を見る思いだ。源内焼は、 技術的には桃山時代以降、日本のやきものに影響を与え続けた中国の華南三彩(かなんさんさい)と同系列の軟質の施釉陶器 (せゆうとうき)で、緑、褐、黄などの鮮やかな釉色を特徴としている。精緻な文様はすべて型を使って表され、世界地図、 日本地図、欧文文字などの斬新な意匠が試みられている。一方で、中国や日本の絵画の画題なども取り入れ、様々な創意工 夫をこらし、進取の気性に富むものである。 西洋風の意匠は、源内が長崎遊学の際に得た知識によるものと考えられる。源内焼については、生産窯址やその規模、陶工 と平賀源内との関わり方など、まだ明らかになっていない部分が多くある。しかし東京や高松などの消費遺跡で、わずかな がらも源内焼の出土資料が確認されており、研究は現在ようやく緒についた段階であるといえる。大阪市立東洋陶磁美術館 では、あわせて中国と日本の三彩陶(さんさいとう)や緑釉陶(りょくゆうとう)を展示し、それらを比較検討することに よって、陶磁史における源内焼の意義を考察することを目指している。 なお本展覧会は、五島美術館、愛知県陶磁資料館、 MOA美術館、大阪市立東洋陶磁、美術館、福岡市美術館にて巡回展示される。 【この項、館内解説より】

この源内焼きというのは変わっている。こんな焼き物は初めて見た。まるでヨーロッパの陶器だ。緑を基調に、白やら黄色 やら、ハデに彩色されているし、模様も日本地図、世界地図、アルファベットなどが描かれていて、さすがは平賀源内とい う気がしてくる。源内は陶器の輸出を目論んでいたと言うから、このハデさは、使用者として西欧人を頭に描いていたのか もしれない。

ここからが安宅コレクション。よくもまぁ、と言うほどすごいものばかりを集めている。安宅が潰れたとき散逸しなくて良 かった。思えば企業が儲かっていたときに買い込んだ美術品は今でも相当あるはずだが、共同の美術館みたいなものを作っ てそこで一括管理して展示したらどうだろうか。専門の機関で保管して貰えば企業も安心だし、一般人も素晴らしい芸術品 にお目にかかれる。ビルの奥まったところで、会長とその秘書だけが見れるような美術品はせっかくの価値が半減している ように思うがどうだろう。誰か音頭をとる財界人はいないかえ。

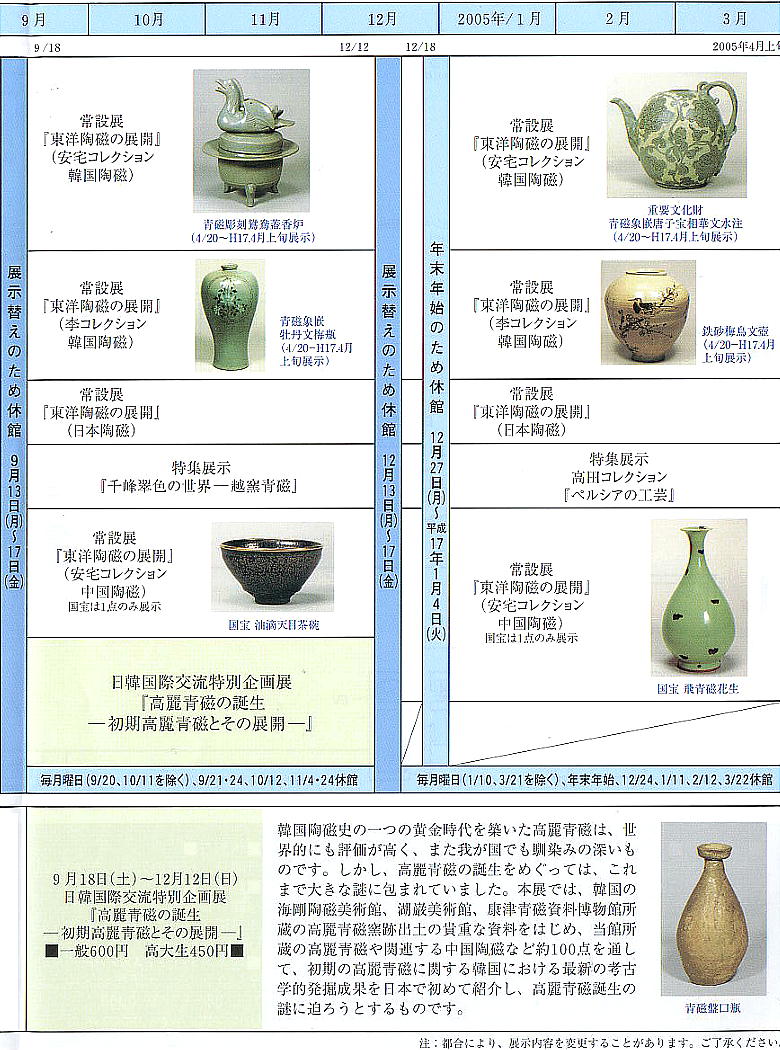

昭和50年(1975年)、旧安宅産業株式会社が経営危機・信用不安に陥り、同社が収集したいわゆる「安宅コレクション」 の行方に、美術界のみならず社会的にも大きな関心が集まった。国宝・重要文化財を含む965件の東洋陶磁を中心とする コレクションは、世界第一級のもので、散逸したり、海外に流失したりすることの無いよう、文化庁からもこれに対応して いた住友銀行に異例の要望が出された。住友グループ(当時21社)では、昭和55年(1980年)文化貢献事業として、大 阪市にこのコレクションの一括寄贈を申し入れた。これを受けて、大阪市では中之島公園に美術館を建設。昭和52年 (1982年)に、世界でも数少ない東洋陶磁の専門美術館が誕生した。行方が心配された文化遺産は、こうして公共の文化財 として理想的な形に生まれ変わった。【この項、住友グループ広報HPより】

重要文化財 <木葉天目茶碗(このはてんもく)> (ちゃわん) 吉州窯 南宋時代(12-13世紀)

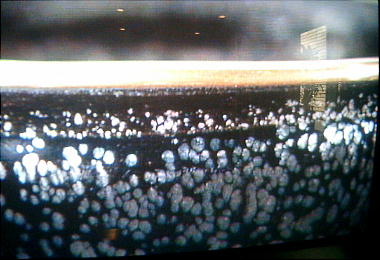

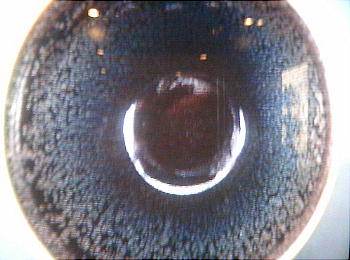

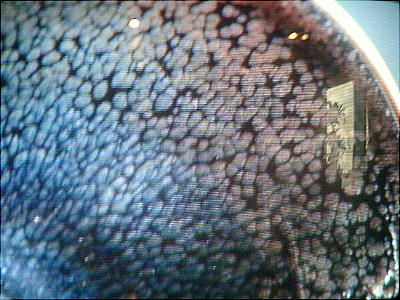

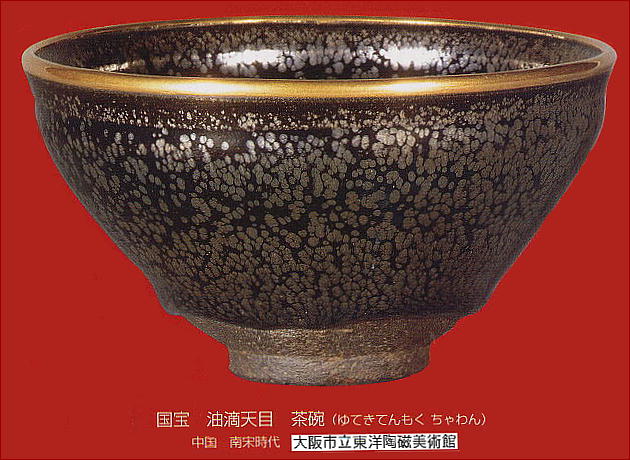

国宝 <油滴天目(ゆてきてんもく)> (茶碗) 建窯 南宗時代(1127〜1279) 油のしずくを敷きつめたような美しさから、中国では「滴珠(てきしゅ)」とも呼ぶ。建窯産の天目茶碗は鎌倉・室町時代 から日本に多く請来されたが、なかでも燿変天目と油滴天目は特に珍重された。この茶碗は古来、油滴天目中最高のものと され、関白秀次が所持していたと伝えられる。その後、西本願寺、三井家、若狭酒井家に伝来したものである。

油滴天目は、光沢のある黒釉に油の点滴に似た釉色が表われるのが特徴。またその小点が集合してできた斑点が見る角度に より玉虫のような美しい光を出し輝くものを燿変という。ちなみに天目とは、中国の宋時代に多く建窯でできた鉄質黒釉で、 顔料に酸化鉄と酸化クロムなどを混合した黒釉と異なり、天目は酸化鉄だけを顔料として加えたもの。焼成後に縁先が飴色、 柿色、または鉄砂色に変化する。陶芸家にとって、この耀変を作り出す事は生涯の夢だそうだ。

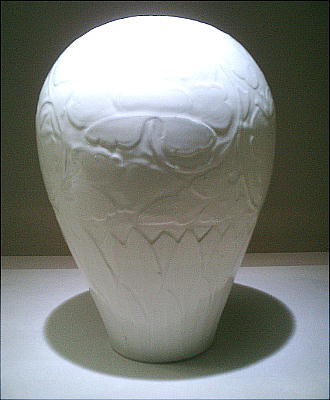

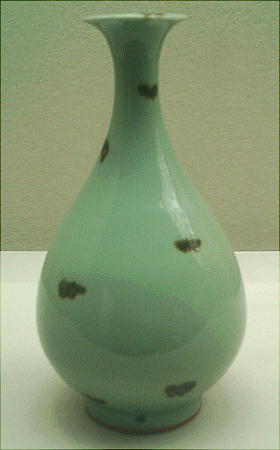

国宝 飛青磁 <花生(はないけ)> 龍泉窯 元時代 (1271〜1368) 素地に鉄の斑点を置き、その上から青磁釉をかけて焼き上げたものを飛青磁と呼び、日本では古来、茶人が珍重している。 この瓶は特にその姿かたちが美しく、また青磁の釉色もひときわ優れているため飛青磁中、もっとも声値の高いものである。 鉄斑の飛ばしかたもさりげなく計算されていて快い。畳付きの釉をけずり落としているが、そこに鉄分が集中していて赤く 発色しているものも魅力を添える。鴻池家に伝来したもの。

青磁 <水仙盆(すいせんぼん)> 汝 窯 北宋時代 (11-12世紀)

重要文化財 青花 <蓮池魚藻文> 壷 景徳鎮窯 元時代 (14世紀)

この壷は見事だった。吸い込まれるようなコバルトブルー。幾種類もに塗り分けられた青。見ていたら時を忘れる。

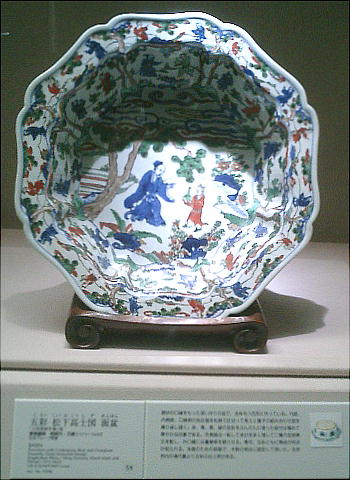

大阪の都心部に広がる緑と水の空間・中之島公園。大阪市立東洋陶磁美術館は、その緑の中に溶け込むように建っている。 自然採光を利用した展示室では、柔らかな太陽の光に包まれた美しい陶磁器を見ることができる。館内の展示室は2階のフ ロアーに統一されており、第1展示室は高麗時代、第2展示室は朝鮮時代・紛青沙器、第3展示室は朝鮮時代・磁器、第4 展示室は後漢〜宋時代、第5展示室は自然採光展示、第6展示室は元・明時代の中国陶磁展示室として、訪れる人の目を楽 しませる。また陶磁についてさらに知りたい人には、ビデオによる詳しい解説もある。常設展以外に、様々な企画展も行わ れており、あらためて東洋陶磁の美しさと奥の深さを感じさせられる。一階にはティールームがあり、美術品を観賞した後 で、ひと休みするのにちょうど良い。

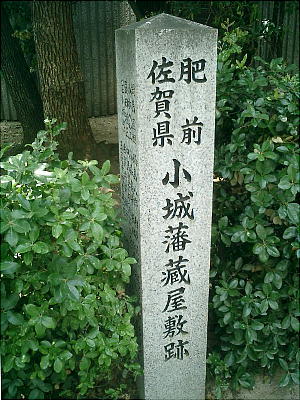

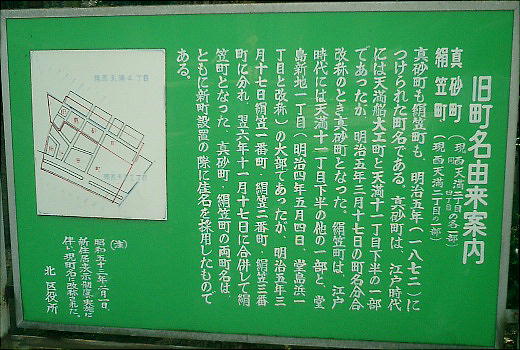

美術館を出て梅田の方へ歩き出したらすぐこの石柱があった。小城羊羹(おぎようかん)で有名な小城藩蔵屋敷跡だ。

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館・歴史館/ 大阪市立東洋陶磁美術館

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館・歴史館/ 大阪市立東洋陶磁美術館