Music: Here comes the Sun

Music: Here comes the Sun1998.7.11

さすがは堺である。千利休がきっちりお出迎えをしている。

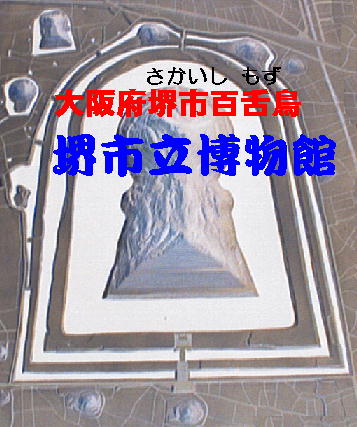

いたすけ古墳(全長146m)の後円部頂上付近から出土した、衝角つき兜形埴輪のレプリカが正面に据えられている。

この博物館は全面撮影禁止である。従って、博物館発行の「堺市博物館 総合案内」からSCANした画像を一部掲載する 事にした。

古代の大阪の泉州地方一帯は、なだらかな丘陵と複雑に入り組んだ入り江や湾が広がっていた。丘陵地帯からは旧石器や 縄文土器が見つかっている。遺跡は小規模で各地に点在しており、この事から、この時代は狩猟中心の生活で各所にBase camp のようなものを構えて移動して行く生活だったと推測できる。

上左、鈴の宮遺跡「ナイフ形石器」。サヌカイト製の薄片を加工して刃を作っている。鈴の宮遺跡は石津川流域の沖積段 丘上にあり、旧石器時代から縄文にかけて、狩りなどの基地として使われていたようである。 上右、同遺跡出土「深鉢」。口が大きくそこが小さい、典型的な縄文晩期の土器。粘土中の小石や雲母片から、生駒西山 麓の産と推定されている。

泉州の代表的な弥生遺跡は、池上遺跡と四ッ池遺跡であるが、上は、その四ッ池遺跡から見つかった石鏃(せきぞく)。 石鏃は縄文時代に主に使われた、矢の先につける狩猟用の道具である。弥生に入ってからもしばしば用いられているが、 弥生時代は、狩りよりむしろ他の部族との戦いのため大型になっていく。又、鉄鏃や銅鏃もあらわれてくるため、石鏃は 次第に姿を消していく。 《弥生時代》 下左は、土器製の紡錘車(ぼうすいしゃ)。先述の四ッ池遺跡から出土。真ん中の穴に棒を通し、回転させながら糸によ りを付けるためのもので、繊維を撚って糸にする技術が弥生時代に発達していた事がわかる。木製や骨製のものもあるが 多くは石製や土器製で、各地の弥生遺跡から同じ様なものが多数発見されている。 下右も同じく四ッ池遺跡から出土の飯蛸壺。飯蛸壺は瀬戸内海沿岸、特に大阪湾岸から播磨灘沿岸で多数発見されている。 縄文時代には全く見られず、弥生になって漁業技術が発展した事を物語る遺物である。

下二つの写真も四ッ池遺跡から。左は石包丁。穴に指を差し込み刃で稲穂をこそぎとった。石包丁は朝鮮半島経由で我が 国に渡来した事が確認されている。もともとは、中国で粟(あわ)の穂をそぎとる為に作られたものらしい。右は弥生前 期の壺。くびれた部分にある数本の線(沈線文)は和泉地方独特のもの。

下の銅鐸は、弥生時代の海岸線に近い浜寺公園駅東側の民家の庭から昭和3年に見つかったもの。

付近には弥生時代の遺跡があり、四ッ池遺跡はそこから東へ1Kmほどである。

《古墳時代》

仁徳陵古墳は、5世紀中頃の築造と考えられる我が国最大の前方後円墳である。堺市大仙町にあることから大山古墳、又 は大仙陵とも呼ばれる。明治5年に、前方部から竪穴式石室と長持形石棺が露出し、石室から甲冑、刀剣、ガラス製の壺 と皿などが出土したと記録にある。又、江戸時代の記録によると、後円部にも大型の石棺があったようである。明治時代 の出土の模様を書き残した図が幾つか残っており、この博物館に保管されている。甲冑の形寸法を正確に記録してあり、 現在では、遺物の内容を窺い知る唯一の資料となっている。発見当時、石室はそのまま埋め戻されたようである。 以下、左の陵模型は大正時代の実測図を元に製作されたもの。右の二つは、環頭太刀柄頭と獣帯鏡のパネル写真である。 本物は米国ボストン美術館にあり、仁徳陵から出土したものとの伝があるが確証はない。

古墳作りには、埴輪やさまざまな副葬品を製作する専門家集団が関わっていたと考えられるが、その中心は土師部(はじ べ)と呼ばれる集団であったようである。百舌鳥古墳群の東南には今も「土師」(はぜ)の地名があり、この一帯に弥生 の技術者集団が住んでいたらしい遺跡が見つかっている。 以下は埴輪円筒棺で、長さ1.2mを越える大型の円筒埴輪を2個組み合わせてある。土師遺跡から出土したもので、通常こ れらの円筒埴輪は墳丘に立てて置かれているが、ここでは埋葬用に転用されていた。おそらくは、埴輪作りの工人を葬っ たものであろう。 下右は大塚山古墳から出土したミニチュアのベッド。枕を置いた寝台が既に使用されていた。この古墳からは、多量の鉄 製品に混じってこれらのミニチュアの土器(机、椅子、壺、器台など)も多数出土した。

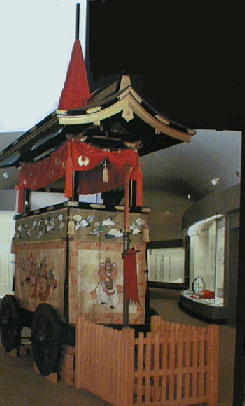

《中世・近世》 中世・近世における堺の繁栄振りは有名である。特に中世においては日明・南蛮貿易で巨万の富が堺にもたらされた。堺 の町は自治権を確立し自由を欲しいままにしていたが、信長、秀吉によってその自治にも制限が加えられ、17世紀に入り 江戸時代になると経済の中心は大坂へ移っていった。以降、中世以来の商業都市としての大繁栄は失われていく。

菱樽回船の模型。

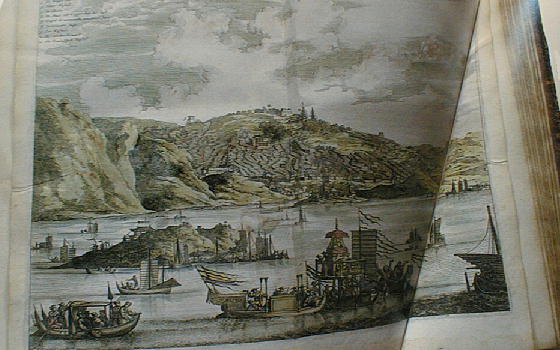

下左は、17世紀前半に長崎に派遣された、オランダのラテン語学校長だったモンタヌスがまとめた「日本誌」に描かれた 「堺市図」下右は、1595年版オルテリウスの世界地図帳に記載された「日本島図」。ヨーロッパで印刷された日本単独図 としては最初のもの。ポルトガル人地図制作者ルイス・ティセラの作。「Sacay」(堺)の地名も見える。

【ひとこと】

博物館は単なる遺物展示場ではない。神戸博物館のように「知的レジャー」の場であってもよいが、何より博物館は「未来に向けての語り部」ではないのか? いかなる形にせよ、より多くの人に広く見学してもらう事こそ博物館の使命であり目的であるはずだ。Internetをはじめとして、時代はものすごいスピードで流れている。 博物館もPCやビデオの導入などばかりではなく、そのあり方を、考え方を時代に合わせるべきではなかろうか?

邪馬台国大研究ホームページ/ 博物館 / 堺市博物館