Music: Hey jude

Music: Hey jude

2002(平成14年)1月

2002年1月中旬の日本経済新聞に、「埼玉県埋蔵文化財センターでねつ造遺跡からの石器を一般公開! という記事が載っ

た。これは行かずばなるまい、と言うので早速見に行った。そちらは別コーナーに掲示してあるが、ここは常設展示の案内

である。「秩父原人」の痕跡は夢と消えたが、この地方にも古くから人々の営みがある。ねつ造しなくても、旧石器時代か

らの遺跡もたくさんあった。

JRで上野駅から高崎線に乗り、「吹上」で降りる。上野から1時間ほど。有名な埼玉古墳群は次の駅「行田」が近いが、

この文化財センターは「吹上」だ。ここは昔から随所で水が吹き上げる場所として有名で、そのまま地名になったとタクシ

ーの運ちゃんから聞いた。文化財センターまで10分くらい。バスの便もあるのかもしれないが、経路や乗り場を探すのが面

倒で、駅をでるなりタクシーに乗ってしまった。

立派な施設である。だだっ広い板東平野の真ん中に、きれいな建物がある。

下右は、入り口すぐに展示してある「ねつ造石器一般公開」のコーナーを見学する人々。

受付では、今回の一般公開についてのアンケートを実施していた。こういう公開には相当な決断を要したと思われるが、世

間の評価は当然聞いてみたいところではあるだろう。

速報展示コーナー

<縄文時代>

木津内貝塚は、今から約6000年前の縄文時代前期の遺跡です。

縄文時代前期は現在よりも温暖な時代で、今の沖縄県のような気候であったと考えられています。そのため北極の氷河が溶

けて海水の水位が上がり、東京湾は古河市のあたりまで入り込んでいました。これを縄文海進と呼んでいます。今の埼玉県

には海はありませんが、縄文時代前期の杉戸町は海辺の町で、海の幸に恵まれた地域であったと考えられます。木津内貝塚

をはじめ、貝沼貝塚など貴重な遺跡が多く見つかっています。

木津内貝塚は、大規模な遺跡で杉戸町教育委員会が過去に10回発掘調査を実施し、多くの成果をあげています。今回の発掘

調査は11回目となり、縄文時代前期の黒浜式期の住居跡が3軒見つかりました。この住居跡には貝が多量に棄てられており、

このような遺跡を地点貝塚(ちてんかいづか)と呼んでいます。また諸磯C式期の土器と住居が1軒みつかり、県内では大

変貴重な発見例となりました。

【杉戸町木津内貝塚(第11次調査)現地説明会資料 開催日:2001年6月23日

杉戸町教育委員会/埼玉県埋蔵文化財調査事業団】

2.動物形土製品について

久台遺跡では、土器や石器など縄文時代の生活を営む上で欠かせない当時の道具が遺物として出土しています。生活用具以

外の道具として、土偶や石棒なども縄文時代に通有の遺物として知られています。縄文時代の儀礼や祭りに使われたと考え

られるこの種の遺物は、後・晩期になるとひとつの集落から出土する個体数が増加する傾向があります。久台遺跡において

も後期後葉から晩期の住居跡周辺から、儀礼や祭りに用いられたと考えられる道具類が多数見つかっています。

動物形土製品はそのひとつで、縄文人による何らかの意味づけがなされていたものと想像されます。現在のところ動物形土

製品は後晩期に限られており、イノシシのように比較的モデルが想定しやすいもののほか、当例のように抽象化されモデル

を断定できないものもあります。モデルとしては、亀、鳥、海獣などが考えられていますが、確定する決め手はなく、この

種の抽象化された作り方は縄文人の造形の特徴ともいえます。

久台遺跡出土の動物形土製品は胴体が空洞で、頭部と二つの脚が付く形態をしています。この種の動物形土製品は関東以北

に類例があり、時期的には縄文時代晩期に限られています。埼玉県下では大宮市東北原遺跡出土品(県指定有形文化財)に

次いで二例目になります。当例は、長さ 155cm、幅9.5cm、厚さ5.3cmです。頭部、脚部は欠損しています。腹部には円孔が

あります。体部は三叉文をはじめとする沈線文様によって区画され、区画内には縄文がみられます。この種の文様は土器文

様と共通するもので縄文時代晩期初頭(約3000年前)に作られたものと考えられます。腹と背の部分を楕円形の小皿のよう

にそれぞれ作っておいてから、つなぎ合わせて中空の胴体とし、頭部、脚部を加えたようです。

【最新発掘情報33号 「蓮田久台遺跡の調査」(部分) 文:新屋雅明 埼玉県埋蔵文化財調査事業団】

確かに、下左のような中空の、土偶とも埴輪ともつかないような土製品は西日本ではほとんど見かけない。長野県以東北海

道南部にわたってみられるこれらの造形物は、明らかに西日本の民族とは違う人々の手になるものだろう。縄文時代の日本

列島には、いったいどのくらいの異なる民族が暮らしていたのだろうか?

「ユタンポ形中空亀土偶。」 これが私がこの土製品につけた名前だが、ユタンポなんかもう知らない人が多いのかな。

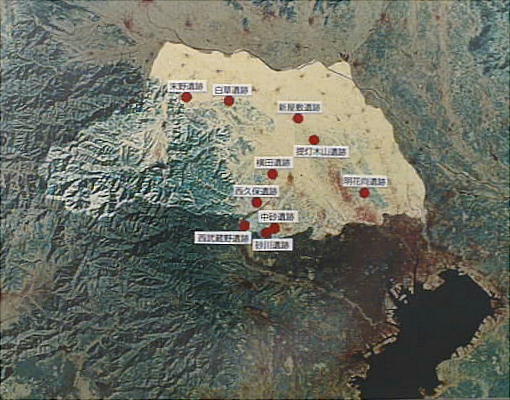

旧石器時代遺跡展示コーナー

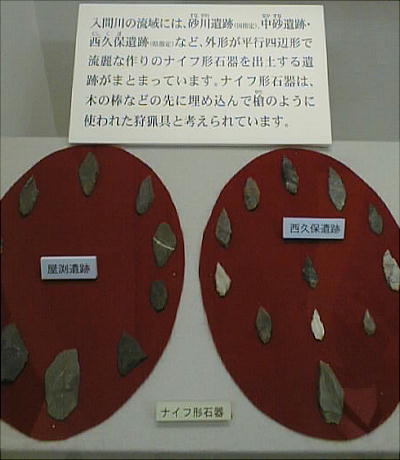

屋渕(やぶち)遺跡(飯能市)と板東山(ばんどうやま)遺跡(入間市)

屋渕遺跡と板東山遺跡から出土したナイフ形石器です。ナイフ形石器は、旧石器時代を代表する石器で、今から約3万年~

1万数千年前のあいだ多く作られていました。ここで展示している石器は、ナイフ形石器の最盛期のもので、形状が平行四

辺形・菱形・槍先形と、流麗な作りのものが多くみられます。また、二つの遺跡は約5kmと近い距離にあり、石器の作りは

非常に似ており、同じ人々が残した石器かと思われるほどです。

【最新発掘情報31号 「旧石器時代展示」(部分) 文:西井幸雄 埼玉県埋蔵文化財調査事業団】

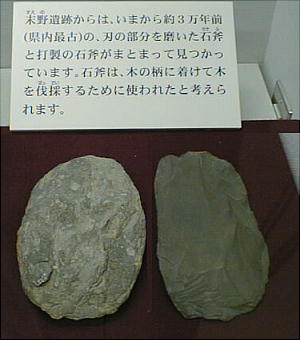

<末野(すえの)遺跡(寄居(よりい)町)>

末野遺跡から出土した大型の石斧は、刃部分を研磨しており、局部磨製石斧と呼ばれています。この石器は、今から3万年

くらい前のもので、県内で見つかっている旧石器時代の資料のうちで、最も古い時代のものです。この2点はそれぞれ1kg

近くあり、日本でも2番か3番目に大きな石斧です。石斧は、木の伐採などに使われた石器ですが、旧石器時代の古い時期

に多く、それ以降ほとんど作られなくなり、縄文時代になると盛んに作られるようになります。自然環境が長い時間で変化

し、人々が環境に合わせて石器を使っていたことが想定できます。

【 同上 】

縄文時代遺跡展示コーナー

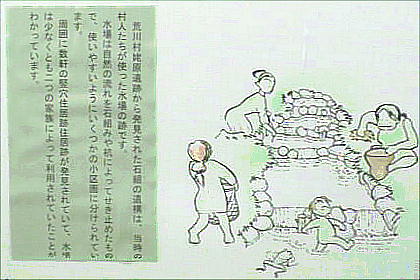

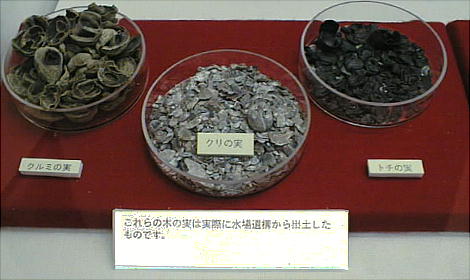

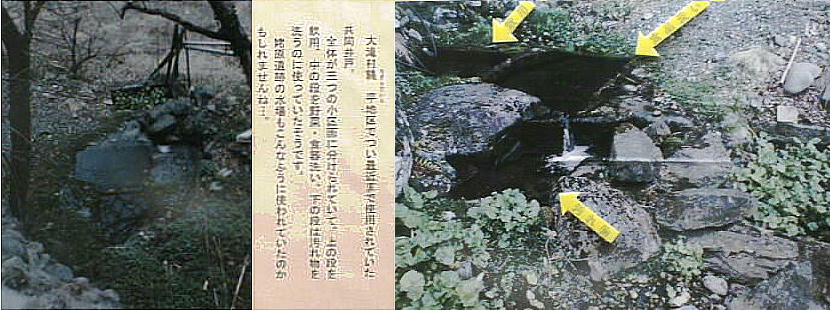

秩父郡荒川村の姥原遺跡からは、縄文時代中期のおわりから後期にかけて(約4,000~3,700年前)いとなまれた集落の跡が

発見されました。このムラの特徴は、中央に天然のわき水を利用した水場の施設を持っていることです。水場はたんに飲み

水を得るためだけのものではなく、木の実のアク抜きや、衣服を作るための植物繊維の加工など、人間が人間らしく生活す

るための様々な作業を行う場所になっていました。

こうした水辺の作業場を伴った集落の例は、県外では群馬県茅野(かやの)遺跡、栃木県寺野東(てらのひがし)遺跡、新

潟県元屋敷(もとやしき)遺跡で、埼玉県内でも川口市赤山(あかやま)遺跡や、吉見町三ノ耕地(さんのこうち)遺跡な

どで発見されていますが、これらはみな縄文時代晩期(約3000年前)のものです。それまでにも自然の川を利用してさまざ

まな作業を行ったとみられる例は数多くありますが、石材や杭を組み合わせてこのような作業場を造った例は知られていま

せん。姥原遺跡の水場遺構は、こうした人造の作業場としては現在知られているなかで最も古い例と考えられます。

(以下略)

【最新発掘情報32号 「縄文時代①展示」(部分) 文:渡辺清志 埼玉県埋蔵文化財調査事業団】

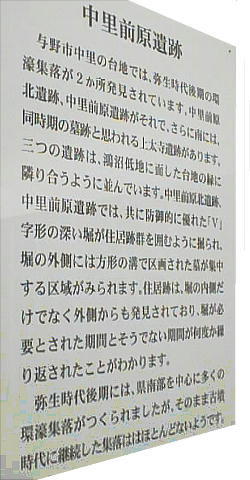

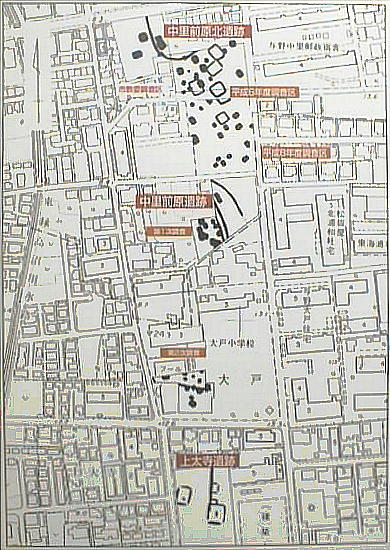

弥生時代遺跡展示コーナー

埼玉県内で確認された環濠遺跡は37ケ所、その内最も古い例は、熊谷市池上遺跡の弥生時代中期後半(およそ2000年前)で

す。その後美里町神明ケ谷戸(しんめいがやと)遺跡、浦和市明花向(みょうはなむかい)遺跡など数例が確認されていま

すが、中期に営まれたものは少なく、大半は後期後半のもので、県南に集中しています。

展示資料は、後期後半の与野市中里(なかざと)遺跡、岩槻市木曽良(きぞら)遺跡で、ほぼ全容が理解できる希少な資料

と言えます。

【最新発掘情報34号 「弥生時代展示」(部分) 文:村田健二 埼玉県埋蔵文化財調査事業団】

古墳時代遺跡展示コーナー

>

>

奈良・平安時代遺跡展示コーナー

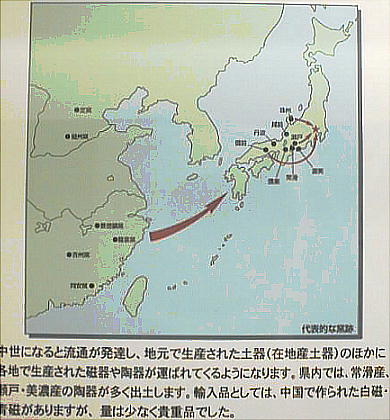

中世の遺跡・遺物展示コーナー

保存処理実例コーナー

保存科学の技術は、今や埋蔵文化財の保護にはかかせない技術分野となっている。諸科学分野の、日々新しくなるテクノロ

ジーが、古代の遺物を守るのだ。

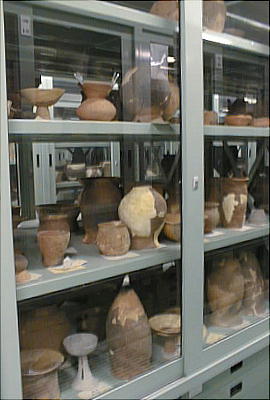

1・2階収蔵庫

1階の奥と2階が収納庫になっている。キチンと並んだ保管棚の中は土器などの出土品で満杯だ。これからの整理を待って

いるのだろうか、あるいは既に整理されて保管されているのかもしれない。どの棚も外から見れるようになっていて、主要

な出土品にはテロップが付いていたり、保管棚の背に、解説付きで写真が掲示されたりしている。それにしても、埋蔵文化

財センターという所は、センターと言うだけあっておびただしい出土品の数である。

またまた、ぎりぎりに飛行機に飛び乗った。いつもながら非常にスリリングだ。

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館巡り/埼玉県立埋蔵文化財センター