Music: Hey pola

Music: Hey pola

|

三重県多気郡 2000.11.23

& 2003.6.8 歴史倶楽部 第73回例会

斎宮歴史博物館では、

展示と映像で斎宮生活を紹介

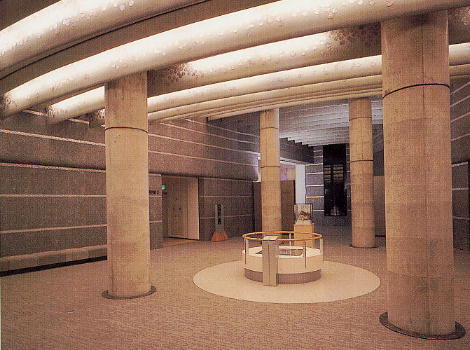

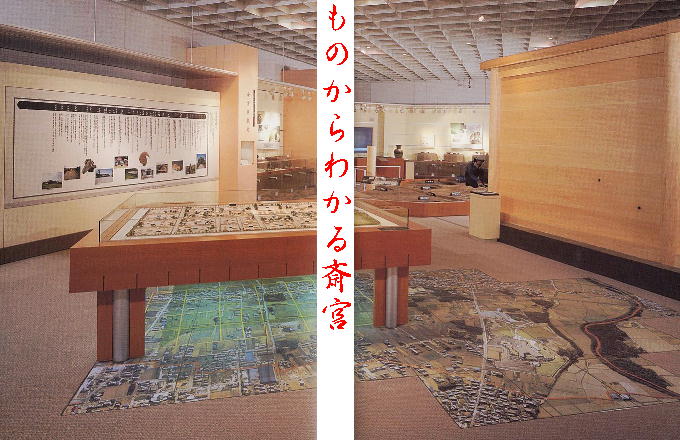

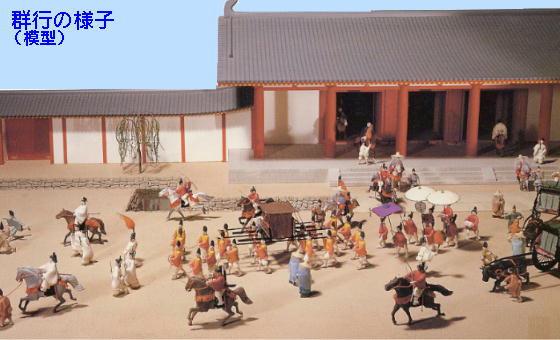

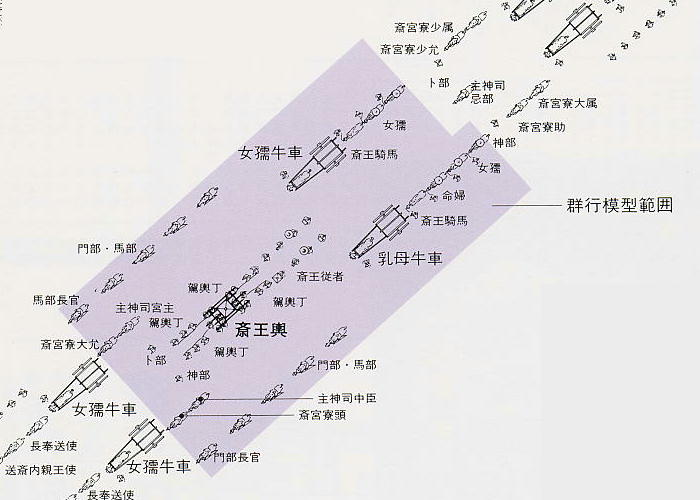

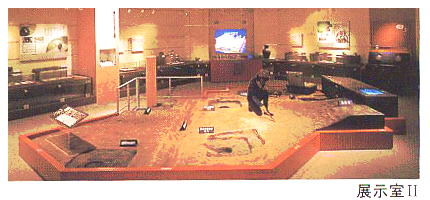

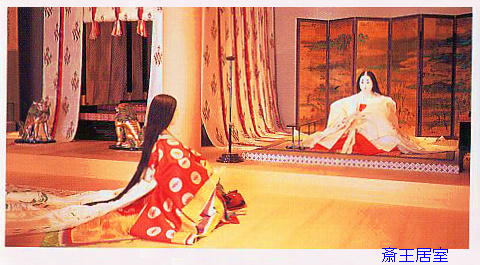

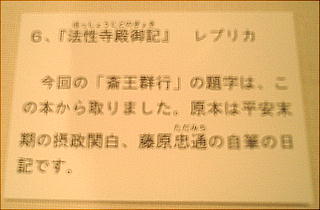

日本の古色・梅ネズミ色の外観。エントランスから展示室にかけての天井にはアコヤ貝をスライスした装飾が施されている。 斎王をテーマにした博物館らしいオシャレなムードである。 1999年秋にリニューアルオープンして展示がますます充実した。展示室1では、文字(文物)から斎宮を、展示室2では、 もの(発掘品)からわかる斎宮をテーマにしている。 展示室1の奥壁には原寸大の斎王の居室を復元。歴代斎王や歴史はパネル展示で。群行の様子もミニチュアで再現されてい る。展示室2では発掘品を展示。斎宮跡の航空写真からはスケール感が伝わってくる。またCGを駆使して立体的・視覚的 にこれまでの研究成果を紹介する。大型3面マルチスクリーンによる映像も見逃せない。 「今よみがえる幻の宮」では斎宮の誕生から終焉までを幻想的に描く。勅使訪問などの様子は言葉使い、背景の時代考証は 忠実に。平安時代の口調はいたくのんびりで、たどたどしい。【近鉄便り 99.7】

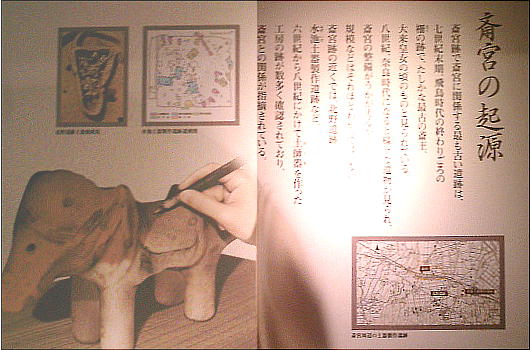

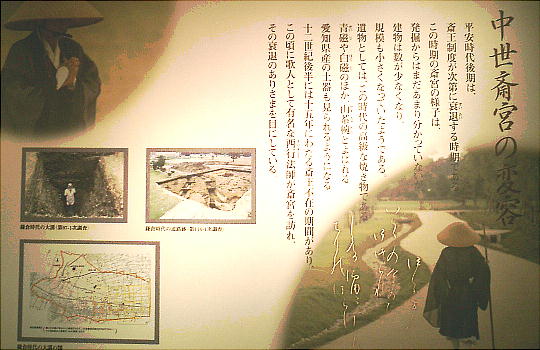

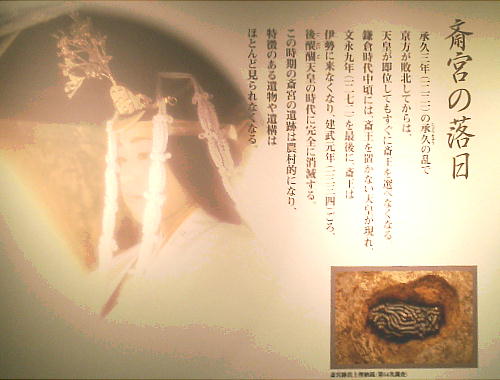

斎王制が制度的に確立したのは天武朝である。しかし制度的に確立するまで長い前史がある。この制度はヤマト朝廷と伊勢 神宮の関係を反映し、古墳時代の祭祀のありようを色濃く残している。 斎王制は古代律令制の諸規定には全く記載がない不思議な制度であった。斎王や斎王が居所とした斎宮、斎宮の運営方法、 財源の贅(にえ)制についても全く記載がなかった。このことから斎王制は律令制とは異質の存在だったと考えられる。斎 王の記載は「日本書紀」に倭姫命が天照大神の御杖代(みつえしろ)として仕えたのに始まると言われる。これは「日本書 記」が作られた頃の斎王と伊勢神宮のあり方をこの時代に投影したものと考えられている。 斎王制の確立は天武朝とされるが、系譜的に継体朝まで遡る。継体天皇の時伊勢の日神祭祀に送られたのが角(ささげ)王 女である。角王女の母は近江息長の有力首長の女性 麻績娘子(おみのいらつこ)である。 6世紀中頃以降にヤマト政権にとって伊勢神は特別の意味を持ち、伊勢神に奉仕する王女を送るようになった。伊勢神がヤ マト政権の大王の祖神として特別の意味を持つようになると、奉仕する女性も大王家の王女から選ばれて、しかも神意にか なうものを卜定している。 斎王は伊勢の日神の近くに赴いて仕えている。そしてここに赴くまでに大和に設けられた斎宮にて潔斎の日々を送っていた ようだ。「日本書紀」には大来王女の泊瀬(はつせ)斎宮、十市皇女の倉梯川上斎宮(くらはしかわかみいつきのみや)が 記載されている。この後群行して伊勢に新設された斎宮に入つて、神性を帯びた身として伊勢大神に仕えて祭祀を執り行っ ている。 斎王は、時の大王の未婚の娘であることを条件としているが、女帝の時代には斎王が選ばれていない。斎王は女帝の権能と 重なっていたようである。 八世紀天武朝期に伊勢神宮が国家守護神として位置づけられる。以後斎王は国際的緊張関係の中で、天皇の外交に係わる権 能も遂行している。また伊勢神宮を精神的な中心として律令制のもとに国家を安定させる願いが込められていたようだ。従 って初期投階の斎王がヤマト政権の守護の役割を担っていた事から、律令制確立期以降は国家的な守護も祀る存在に、斎王 の役割が変質しているようである。 以後平安・鎌倉時代を経て南北朝時代の後醍醐天皇の時に最後の斎王がト定されたが、伊勢に赴くことなく途絶えてしまっ た。

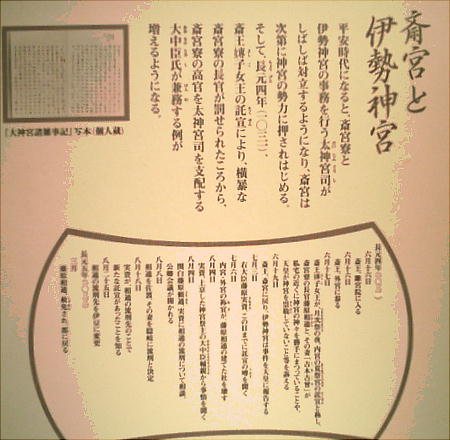

斉王寮と斉宮の造営

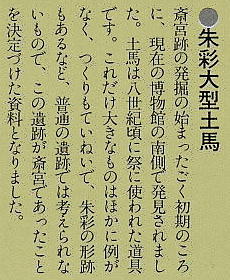

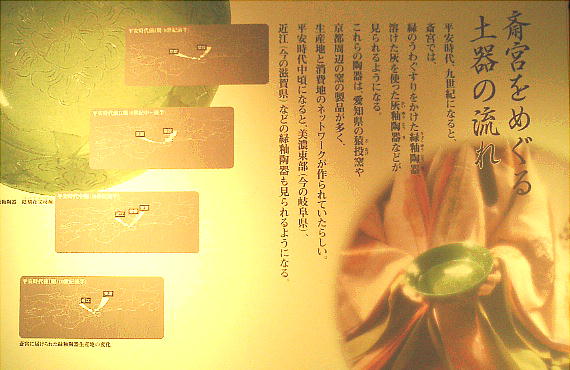

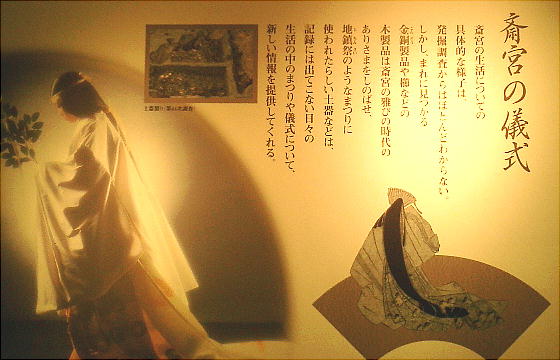

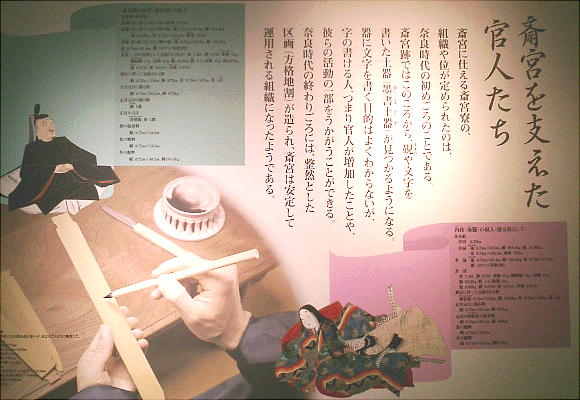

斎宮には斎王寮が設直されていた。 「続日本紀」に斎宮司の文字が見えて、律令制確立期に斎宮に関する宮司が設けられていたようである。しかし律令制の中 に見ることができず、「令外の官」だった。延喜斎宮式には、主神司(かんずかさ)、舎人司(とねりつかさ)蔵部司、勝 部司(かしわでつかさ)、炊部司、酒部司、水部司、采女司、薬部司、掃部司(かにもりつかさ)など13の司があった。 斎宮の職員総数は510名である。主神司は中臣や忌部などの祭祀職員をもって構成されていた。地方に所在している宮司 とし、九州の大宰府と並び、職員数ではそれを越す大所帯であった。斎宮は中央の官庫や伊勢国府と直結し伊勢神宮の支援 を受けつつ、独自の財政基盤をもって運営されている。祭祀的官衛であり、斎王を中心として朝廷を小型化したものであっ た。 斎宮からは、硯などの官衛的な所から出土する遺物や、土馬などの祭祀遺物が出土している。また緑釉陶器などの貴重な土 器が出土していることは、祭祀を基調としつつ、宮廷風な生活が行われていたことを示しているようである。斎宮では穢れ を忌んで新しい斎王の元に、神殿、斎王正殿、寮正庁など主要な建物は新築されている。

斉王制度−ト定から退下・帰京一

斎王の任命は「ト定(ぼくじょう)」と呼ばれる古来の占いによって選定されていた。天皇即位に伴って、未婚の皇女(内 親王)あるいは近親の王女の中から、伊勢の斎王が選定された。その「ト定」は「亀ト(きぼく)」として、亀の甲を火で 灸りそのひび割れの状況によって神意を伺うものである。

初斎院

卜定によって神意が下れば、勅使が斎王家に派遣されて事の由が伝えられ、朝廷全体にも大祓(おおはらえ)が斎行される。 伊勢神宮にも奉幣使が遣わされて斎王卜定の報告がなされる。ト定された斎王は普通の皇女・王女から神に仕える斎王にな るための修練を必要とする。宮城内の便所(びんしょ、仮の場所)がト定で定められて、内裏内の殿舎が斎王専用の忌み籠 りする場所となる。これが初斎院である。斎王は河に臨んで禊の儀を行ってから初斎院で1年間斎戒生活を送る。

野宮

「域外の浄野」をト定して、「野宮」が造営される。京外の清浄な地に「野宮」の殿舎が建てられて斎王が斎戒生活を重ね る。平安時代は通常洛西の嵯峨野付近にト定された。京都嵐山の野宮(ののみや)神社はその名残りと考えられる。斎王は 野宮に入る時にも、河に臨んで禊を行って、初斎院から野宮に移り、野宮でも清浄潔斎の生活を送る。初斎院から別当以下 の官人や宮人(女官)、中臣、忌部(いんべ)、宮主(みやじ)などの神官が近侍して斎王の斎戒生活を支える。斎王の清 浄にとって穢れが最も忌むべき事でる。喪にふれることを最大として男性との接触も忌むべき行為であった。

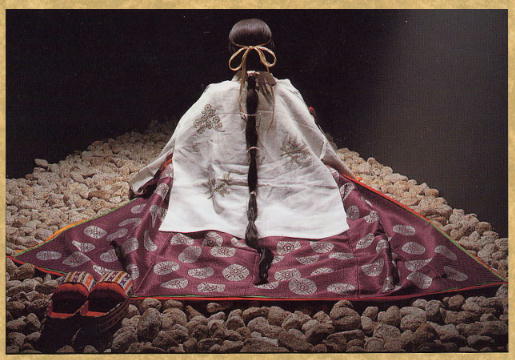

発遣(はっけん)

ト定から野宮を経て三カ年間、神に仕える女性としての修練を積む。ト定から三年目の九月上旬吉日、斎王は野宮を出発し て西川(葛野川、桂川)で都での最後の禊を行い、宮中大極殿に向かう。ここで天皇のもとで斎王出立の儀式が行われる。 これを「発遣の儀」と呼ぶ。天皇は斎王の額に櫛を挿して、「京の方に趣き給うな」と勅し、「別れの御櫛」の儀を行う。 この時から斎王は聖なる神に仕える女性になるのである。額の櫛は勢多頓宮で櫛箱に納められる。

歴史に残る斎王

天武朝の大来(おおく)皇女以降南北朝時代後醍醐天皇の皇女祥子内親王に至るまでの660年間、67名の斎王がト定された。 この中には伊勢物語や源氏物語に登場した斎王や和歌でよく知られた斎王もいる。源氏物語には光源氏をめぐる女性の中に 斎王となった女君が登場している。賢木の巻に、六条御息所の娘、梅壷女御が斎王となって野宮に入る場面がある。これは 規子(のりこ)内親王と母徴子(よしこ)王女が下向したときの史実に基づいて記されているようである。 大来皇女は弟に大津皇子がいる。大津皇子が謀反の容疑で逮捕されて死を賜った時、「わがせこを やまとへやるとさよふ けて あかとき つゆにわがたちぬれし」「うつそみのひとにあるわれやあすよりは ふたがみやまをいろせとわれみむ」 (万葉集巻第二 挽歌)との歌を詠んでいる。 恬子(やすこ)内親王。文徳天皇の皇女で、母は紀静子。恬子内親王と在原業平の恋が古今集 巻一三 恋歌三に記されて いる。また伊勢物語にも恬子内親王と在原業平と思われる人物との恋物語がある。「君やこし我や行きけむおもほえず、夢 かうつつか ねてかさめてか」(「古今集」恋 詠み人知らず)の歌と、男は「かきくらす心のやみに迷ひにき 夢うつつ とは世人さだめよ」との返歌を送っている。 徴子(よしこ)女王。醍醐天皇の孫で母は藤原寛子。三十六歌仙に入り「斎官女御(にょうご)」と呼ばれた。この徽子の 生涯は三期に分けられ、一期は誕生から斎王の時代、二期は村上天皇の後宮に入った女御の時代、三期は天皇の崩御後、娘 の斎王に従って伊勢へ下向した時代である。貞元二年( 977)娘規子(のりこ)斎王の伊勢群行時に、徽子は円融天皇の制 止を開かず同行している。これは前例のないことであった。この事は源氏物語の中で六条御息所が嫉の斎王(秋好中宮)と 同行したモデルとされている。それから十年近くを斎宮で過ごした微子と規子斎王は、永観二年( 984)円融天皇の花山天 皇への譲位により斎宮を退下した。病気がちだった微子女王は、京に帰って間もない寛和元年( 985)家集「斎官女御集」 などに二百七十首前後の名歌を残して五十七年の生涯を閉じている。娘の規子内親王も翌年三十八才で亡くなっている。

群行

発遣の儀を終えた斎王は、都を出て伊勢に向かう旅に出る。斎王を中心に多数の官吏が従う。伊勢斎宮での、官人、女官、 警備の将従武人など約500名からなる。平安時代は京から近江圏の勢多、甲賀、垂水を経て伊勢囲の鈴鹿、一志に頓宮と いう仮の宿泊施設が造られる。伊勢まで五泊六日の旅である。斎王一行は頓宮に入る度や、要所要所で、禊を重ねる。群行 が行われる沿道の諸国では、改葬を行うことなどを禁じている。

退下・帰京

斎王は天皇の退位(崩御・譲位)とともにその任を終えて京に帰る。吉事の場合は群行の道を通り、凶事の退下・帰京は群 行時と違った別の道を通っていた。凶事では、要所で禊を行いつつ伊勢国の一志、川口、阿保、大和の都介(つげ)、山城 の相楽の頓宮をたどっていた。最後に淀川を下って、難波津で禊を行った後に京に入っていた。斎王は俗から聖へと、また 逆に聖から俗への時にも禊を繰り返し行う。任を終えた斎王は、普通の内親王や王女に戻り、通常に結婚したり、後宮に入 ったりした。そして次の新しい天皇が即位すればまた新しい斎王がト定されたのである。

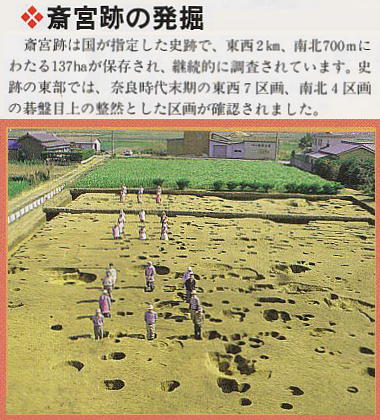

斎宮跡遺跡は国史跡に指定されている面積だけでも 137haという広大なものだが発掘面積はまだ全体の13%程度である。建 物は全て掘立柱で瓦を葺かない日本の伝統的な建築だった。遺物には奈良時代の大型土馬や小型土器などの祭祀遺物、平安 時代の緑釉陶器、官司名を記した墨書土器など、斎宮の文化を示した土器・陶器類が多い。明和町では現在も、伊勢神宮へ 納める土器類を生産している。

下左は、今回の「三重の文化財を訪ねる旅」で知り合った大阪交野市の村田さん。リタイヤ後歴史三昧との事うらやましい。 下右は村田さんが映したパトカー。なんとこの博物館を出て大阪へ向かったとたん、2台中1台のバスが乗用車と接触した。 お陰で3時間ほど松阪の道路で立ち往生。乗用車のドライバーがなんかおかしな野郎で、どうもその為に警察も手間どった らしい。それにしても観光バスに乗ってて事故に遭うなどというのは初体験。7時頃大阪着予定が10時になった。村田さん もINTERNETをやっててHPも持っているが、この写真もmailで送ってもらった。ちょっとピンぼけで村田さんごめんなさい。

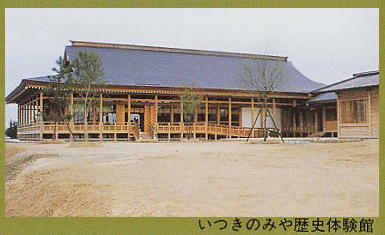

いつきのみや歴史体験館では

平安の雅を

1999年10月「いつきのみや歴史体験館」もオープンした。外観は平安貴族の住まいだった「寝殿造」をモデルに。掘立柱風 で建物そのものが古代建築の体験空間。館内では斎王が群行に使った葱華輦(そうかれん)に実際に乗ってみたり、平安時 代の貝あわせや双六ゲームで遊ぶ事が出来る。 めったにお目にかかれない平安時代の靴(浅沓)はかかとから地面に着くようにして歩く。10kg以上ある十二単を着て重さ や感触を味わってみるのもいい。斎宮や平安時代の体験が、この施設のコンセプトだ。今、斎宮跡では発掘調査とともに、 「斎宮跡歴史ロマン再生事業」が進められている。いつきのみや歴史体験館のオープンもその一環だし、斎宮全体を1/10の 模型で再現させたゾーンが平成13年度にできる予定。幻の斎宮が徐々に徐々によみがえってくる。

このHPの解説は、「郷土の文化財を見学する会だより 平成12年11月発行 NO.7 (財)大阪府文化財調査研究センター」

と、斎宮歴史博物館発行の「斎宮歴史博物館 総合案内」を参考にしました。謝意を表します。

2003.6.8 歴史倶楽部第73回例会

この日は「斎王祭り」の日だ。博物館前には近隣の農産物やビール、衣類などを売るテントが林立していた。

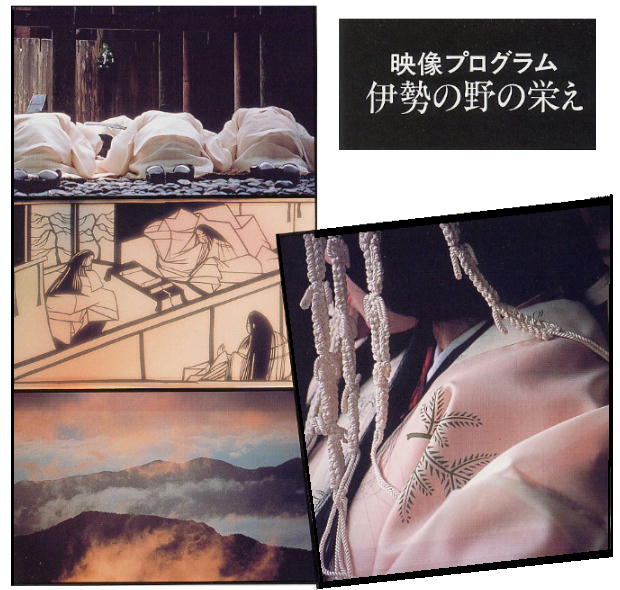

AV室に掛かっている映画は新しくなっていた。都から8才の良子内親王を守って伊勢まで斎王として送り届ける貴族を中 心とした物語だった。それにしても、何百人というお供を連れて、都から伊勢まで5泊6日の旅を山越えしながらよく越え てきたものである。

木簡がまだ見つからないという事実は、冒頭に記した、「斎王制は古代律令制の諸規定には全く記載がない不思議な制度で あった。斎王や斎王が居所とした斎宮、斎宮の運営方法、財源の贅(にえ)制についても全く記載がなかった。このことか ら斎王制は律令制とは異質の存在だったと考えられる。」という解説と何か繋がりがあるような気がしないでもない。ここ では記録を残さなかったという可能性もある。何故なのかはわからないが、斎王制度とは、何か天皇家だけが行う制度で、 朝廷や国の政(まつりごと)とは一切関係ない私的な慣わしだったのではないだろうか。

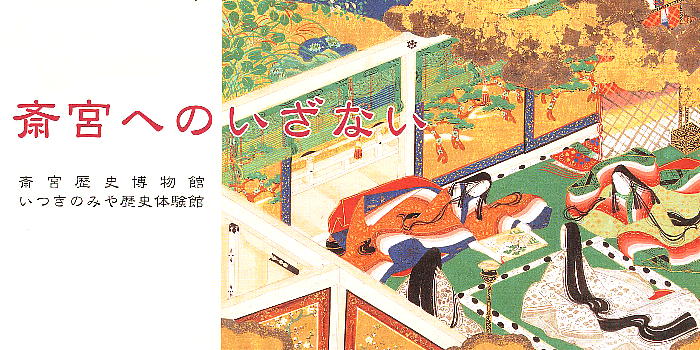

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 斎宮歴史博物館

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 斎宮歴史博物館