Music: Baby it's you

Music: Baby it's you

|

2001.5.26(土) 佐賀市

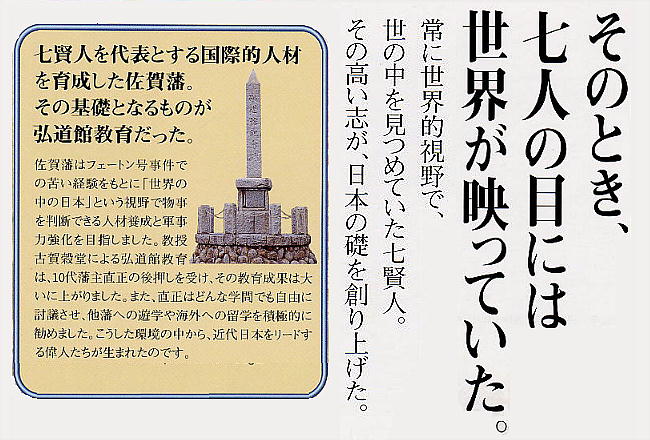

江戸時代、佐賀藩は我が国でも有数の教育藩であった。佐賀県立図書館の福岡博氏によると、文部省資料のなかに、文部省 直轄学校(国立の大学や高専)在学生の出身県別表というものがあり、それには大正12年度は佐賀県が全国第一となって いるそうである。全国第一の有名校進学率だったのだ。この素地は、江戸時代の佐賀藩士に課せられた厳しい受験戦争の結 果もたらされたものである。藩士はある年齢に達すると試験を受け、不合格だと家禄を削られ、藩の役職にも就けなかった。

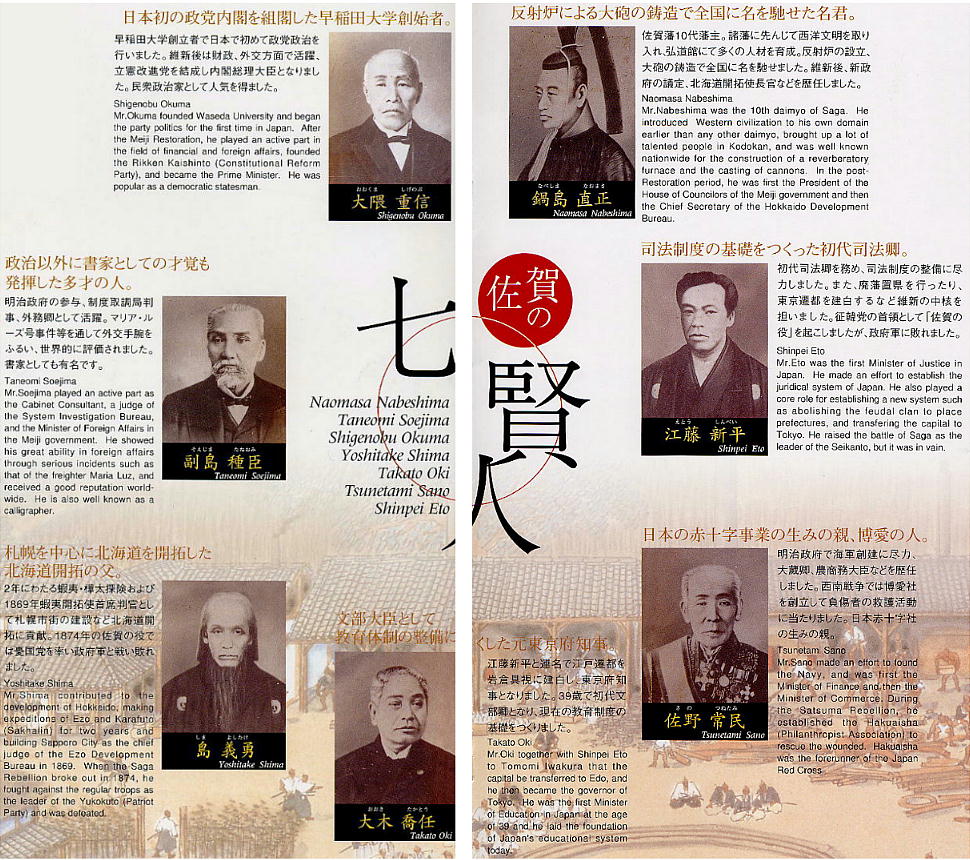

明治新政府で財政を担当し、やがて早稲田大学を興した大隈重信や、法務卿として司法制度を確立した江藤新平など多士済 々の人材を新政府に送り出せたのも、佐賀藩の教育が日本一という下地があったからである。大隈重信の談話速記には以下 のように記されている。 「予が郷里たる佐賀藩には弘道館という一大藩校があって、その生徒を内生・外生の二校舎にわかち、今の小中学の如く、 一定の課程を設けて厳重にこれを督責した。藩士の師弟にして6−7歳になればみな外生として小学に入らしめ、16−17歳に 至れば中学に進んで内生となり、25−26歳に至って卒業せしめる制度である。もしその適齢になっても学業を成就すること ができない者は、その罰として家禄の十分の八を控除し、かつ藩人に成ることを許さぬ法であった。」

俸給10分の8のカット。恐ろしく厳しい制度である。これでは藩士達は死にものぐるいで勉学に励まざるを得なかっただろ う。落第でもした日には、親戚中から総スカンを喰らって身の置き場が無かったのでないだろうか。実際発狂した者もいた ようである。

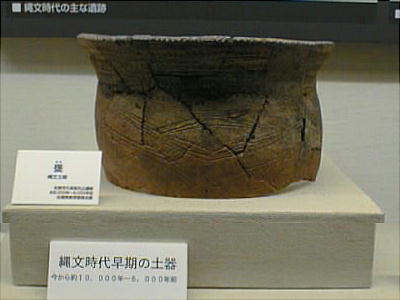

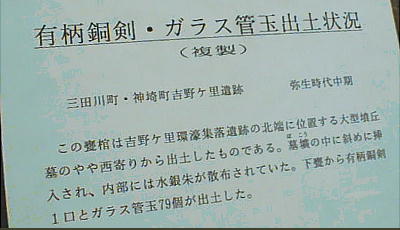

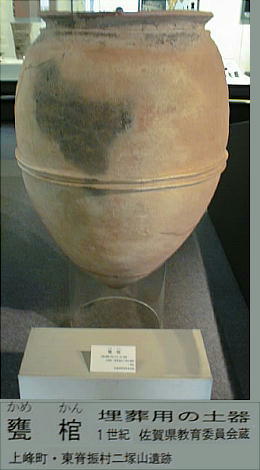

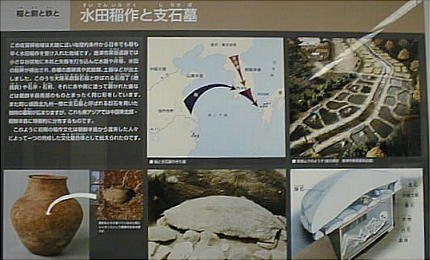

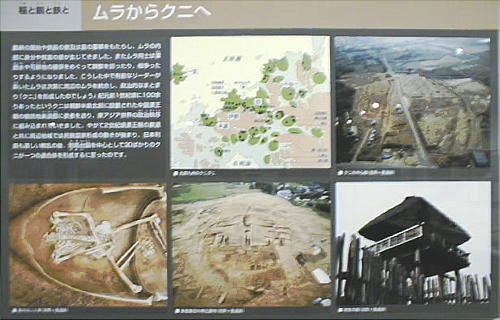

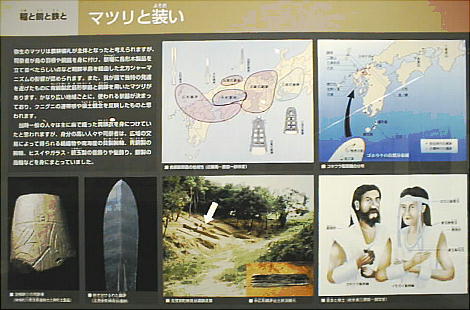

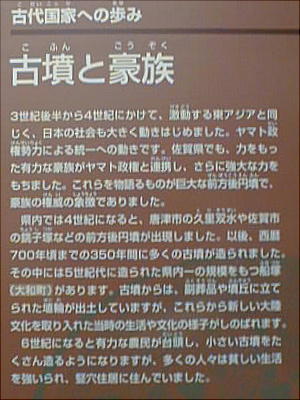

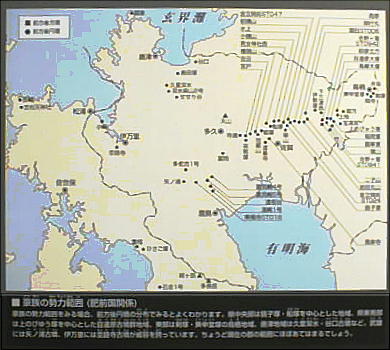

佐賀は遺跡の宝庫である。縄文・弥生の遺跡は掃いて捨てるほどある。大陸に一番近い場所として、大昔から人々が住んで いたし、魏の使者達もまず松浦や唐津あたりに上陸して「邪馬台国」を目指したのである。 近年吉野ヶ里が発掘され、大いにその古代国家の繁栄ぶりが世間に知れ渡ったが、「邪馬台国」が佐賀県にあった可能性も 少なくない。

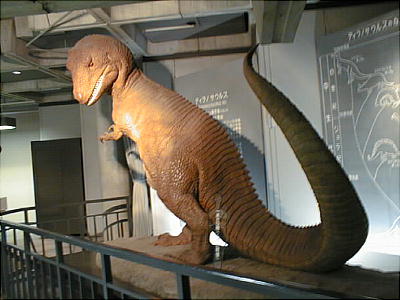

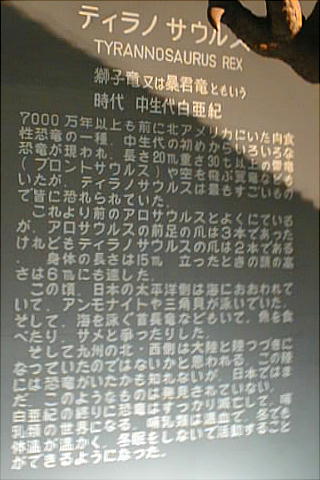

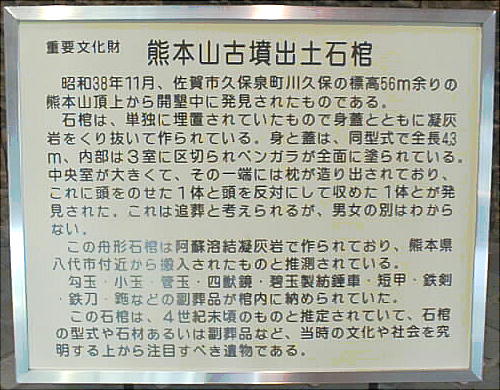

下3枚の写真は、上から左、中、右と並んでいる。

ちょうど古墳時代あたりまでを写し終わった頃、警備員が寄ってきて、「すみません、写真撮影禁止なので。」と言われて しまった。書いてあったがお構いなしに写していたので、しばらくは黙認してくれてたが、さすがに「ちょっと言うとこう」 という気になったのだろう。「あっ、そうですか」と言いながら、おとなしくデジカメをしまった。もしここまで写してな かったらきっと食ってかかっていただろうな。

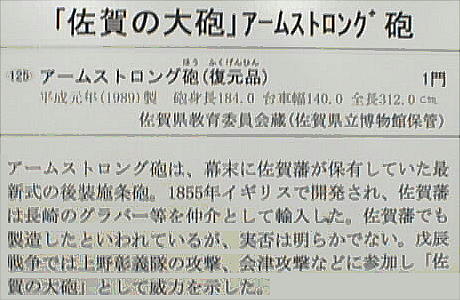

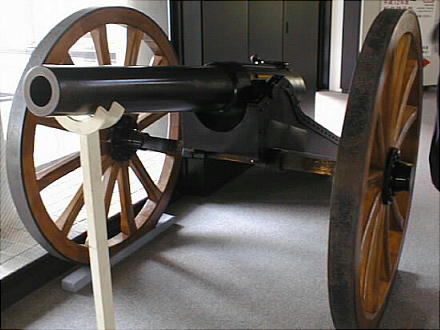

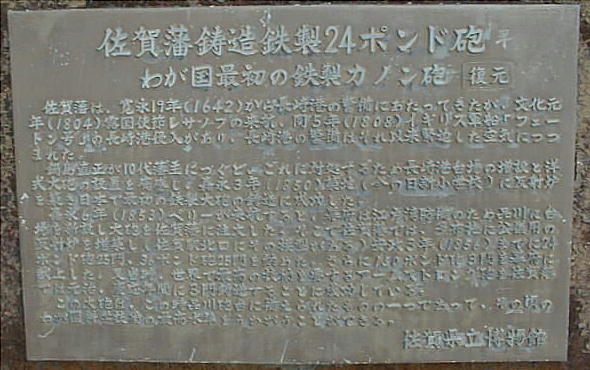

出口をでるとカノン砲の複製が置いてある。

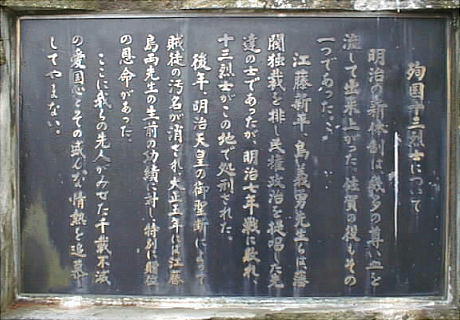

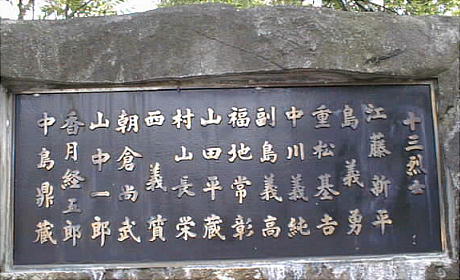

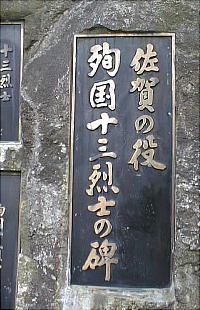

博物館の建物脇に、「佐賀の乱」の石碑が立っている。

明治政府は、維新後矢継ぎ早に新しい制度の導入を図った。その中には、武士ではなく平民による新しい軍隊制度の確立も 含まれていた。この軍隊の成立で、それまで唯一の武装集団であった武士は存在意義がなくなってしまうのである。 また廃藩置県により武士の俸給は消滅し、1876年の廃刀令により武士のシンボルであった刀も保持することを禁止されてし まう。武士は、あらゆる面においてその身分の消滅・生活の困窮を強いられたのである。 1874から1877年にかけて、北九州各地で勃発したいわゆる「不平士族」の反乱と呼ばれるものは、「佐賀の乱」(佐賀では 「佐賀の役」と呼ぶ)に端を発し、直接的には「廃刀令」の発せられた1876年に爆発し、翌年の「西南戦争」(西南の役) へと発展する。西南戦争の終結を以て、不平士族の反乱はなりを潜め、名実ともに新時代へと移行して行くのである。 1874.2月 佐賀の乱 1876.10.24 熊本・神風連の乱 1876.10.27 福岡・秋月の乱 1876.10.28 山口・萩の乱 1877.02.15 鹿児島・西南の役

■佐賀の乱 維新後の明治政府は、維新に大きな貢献のあった薩長土肥(さっちょうどひ:薩摩(鹿児島)・長州(山口)・土佐(高知) ・肥前(佐賀))の4藩の士族たちによって構成されていた。政府の初期の頃は、この4藩から順当に主要ポストについて いたが、やがて新政府の中で薩摩出身者達(大久保利通等)の力が強くなると、肥前出身の士族たちの中には、政府の方針 に反発する者が多くなってきた。肥前出身の参議・江藤新平は、大久保利通と韓国出兵を巡って対立し、西郷隆盛らととも に参議を辞して下野するが、帰郷後長崎へ赴いている時、過激派の一部が政商の小野組の支店を襲撃、いわゆる「佐賀の乱」 が勃発してしまう。 佐賀の乱のもう一人の指導者「島義勇」も、この時は東京にいたが、両名とも急遽佐賀に帰り沈静化に向けて藩士を説得す るが、結果的には乱の首謀者の位置に祭り上げられてしまう。事ここに至ってはと、江藤等は他藩に向けて決起の檄を飛ば すが、どの藩も呼応して蜂起する事はなく、反乱軍は熊本鎮台の政府軍に平定され、江藤・島両名は死刑・梟首とされ他11 名の幹部も斬罪となった。 佐賀城内にもうけられた臨時裁判所で、自ら佐賀へやってきた大久保利通により、開廷してわずか5日で梟首の判決を言い 渡される。「除族の上、梟首」という、江戸時代の旧法にも、明治の法律にもない異例の極刑であった。江藤は判決を不服 とし、反論を試みようとしたが、一言の弁明も許されず処刑されてしまう。41才であった。 大久保利通は、明治の偉大な国家デザイナーとして異才を放っているが、対江藤新平だけは全くの「バカボンド」である。 後世読まれる事を意識して書いていた日記にも、江藤の事はあしざまに書き連ねており「憎さ百倍」ともいえる確執がうか がえる。 江藤は新政府にあっては司法卿(司法長官)という地位にあって、日本の司法制度の基礎を確立したのであるが、自らの定 めた新刑法によって処刑された。彼は生前、人に先駆けて憲法の制定を唱え、三権分立と上下議院の設置を主張していたが、 その構想は、死後72年、戦後作られた日本国新憲法のなかでようやく実を結んだのである。 ■秋月の乱 1876年10月24日、熊本で「神風連の乱」が勃発、その3日後の27日、福岡で旧秋月藩士「宮崎車之助」ら400名が蜂起する。 「秋月の乱」である。翌28日には、山口県の萩で「萩の乱」が起きるがいずれも熊本鎮台、小倉鎮台、大阪鎮台軍に平定 されてしまう。実は、私はこの「秋月」の生まれである。秋月藩校「稽古館」跡に建っていた秋月小学校へ行き、秋月城 跡に建っていた秋月中学校に通った。子供時代から、明治期の「不平士族の反乱」と呼ばれる一連の騒動には並々ならぬ 関心をもっていた。これについては、いずれ、「秋月の乱」だけを取り上げたコーナーを作ってその軌跡を追ってみたい と考えている。

佐賀藩は、新政府において、藩主・鍋島直正が初代北海道開拓長官に就任した事もあって、北海道開拓に対する業績にも 特筆すべきものがある。後に佐賀の乱で刑死となる島義勇も、開拓判事として、現在でも「偉業」として語り継がれてい る札幌本府の一大都市建設計画などを手がけている。

邪馬台国大研究・ホームページ

博物館・資料館めぐり/ 佐賀県立博物館

博物館・資料館めぐり/ 佐賀県立博物館