Sound: a Taste of Honney

Sound: a Taste of Honney

平城宮跡は、昭和25年にできた文化財保護法によって27年に国の特別史跡に指定されるが、奈文研がここの発掘を担当するのは28年で、第一次発掘が開始されるのは昭和30年である。しかしその頃飛鳥地方の発掘が大規模に行われていたため、ここ平城宮跡の発掘は昭和34年になって本格的に開始された。以来150次を越えて今も発掘・整理分析作業は続けられている。だが発掘完了はまだやっと50%程度である。平城宮に都があった期間、平城(へいぜい)上皇がここに院を置いていた平安初期の15年を加えても、それを遙かに越える年月を要する作業となっている。推測では100年かかるとされている。

平城宮跡資料館は、特別史跡平城宮跡の北西の一角にあり、遺跡見学のメイン・コースとしておおくの見学者が訪れる。1987年6月1日にオープンした。平城宮跡には、この資料館のほかにも遺構展示館があり、建物跡や、石組・基壇の跡などの姿を発掘同時のまま見れるようになっている。又、宮内省建物・東院庭園なども復元してあるし、近鉄電車(奈良線)の線路を越えて平城宮の最南端には、築地塀・朱雀門が復元してあって、古代をしのぶ事ができる。

平城宮跡は、いずれ史跡公園としてさまざまな復元物・遺物を公開して大々的な一大古代公園となる予定であるが、上記のような事情により、まだ何時になるのかはっきりしていない。発掘の度に発見される遺物・遺構を元に、徐々に整備されていく事になるのだろう。

これらの建物を見学し、広大な平城宮跡をじっくり見て歩くには約2時間、考古学ファンなら3時間はかかる。

雑草に埋もれた(復元された)基壇の跡や、柱の基石を見ながら朱雀門まで歩いていくと、平城宮跡保存のために西走東奔した地元の篤志家達や、田圃を手放した農民達の保護にかけた熱い想いがこみ上げてくる。

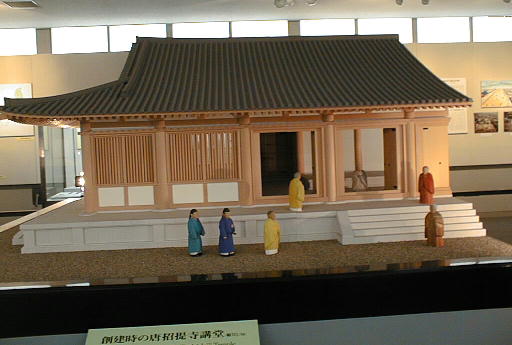

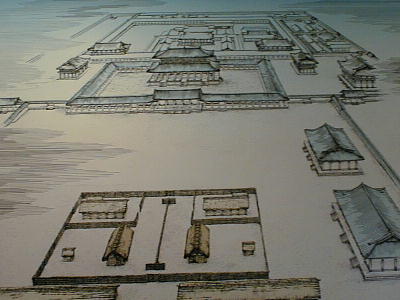

平城宮の復元模型。奥が大極殿

今に残る平城宮の建物−唐招提寺講堂− 奈良西の京にある唐招提寺の講堂は、平城宮から移築されたもので、現存する唯一の平城宮の建物である。建物は、人々の 生活やいとなみと密接に関係しており、時代の要請や用途の変化の応じて改造されながら後世に伝えられる事が多い。唐招 提寺講堂もその例にもれず、幾つかの変遷を経て今日に至っている。

平城京は、元明天皇の和銅三年(710)から、桓武天皇が長岡に遷都する延暦三年(784)まで七代七十四年続くので あるが、廃都となった後100年ほどで一面の田園と化してしまった。政治・経済・文化の中枢をなした都市も、一度見捨 てられると100年足らずで荒廃してしまったのだ。 関野貞(せきのただし)らの研究・論争、棚田嘉十郎(たなだかじゅうろう)らの保存運動機運が高まっていた明治中頃も、 大極殿周辺の試掘が行われていた大正から昭和初期にかけても、1200年間そうであったように、あいかわらず一面田園 風景であった。

100年かかろうと200年かかろうと、こういう、古代を生き生きと現代に蘇らせる所に、本来の発掘調査の意義があるのだろう。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 博物館/c奈良国立文化財研究所

邪馬台国大研究・ホームページ/ 博物館/c奈良国立文化財研究所