Music: Across the Universe

Music: Across the Universe

飛鳥資料館

2005.1.29 歴史倶楽部第93回例会

発 足 -------------------------------------------------------------------------------- 省庁の再編など政府の行政改革推進の方針に基づき、府省に所属する研究機関も再編成され、その多くが独立行政 法人へと移行いたしました。東京国立文化財研究所と奈良国立文化財研究所も文化庁に附属する研究機関として文 化財とその保存に関する研究活動を半世紀にわたって続けてまいりましたが、この度の行政改革の方針に従い、2 つの研究機関は統合し、独立行政法人文化財研究所となり、平成13年4月1日を以って正式に設立され、活動を 間始いたしました。東京国立文化財研究所と奈良国立文化財研究所は各々東京文化財研究所、奈良文化財研究所と なり、本部を奈良文化財研究所の中に置きこれまでのように各々の特色を生かした研究活動を続けることになりま すが、2つの文化財研究所が統合し、総合的な文化財研究所が誕生した意義は少なくないものがあり、この意義に 沿うような協力体制を組み、研究力と活動力の向上を図ってゆきたいと考えております。 文化財の概念は近年とみに変化、拡大し、文化財行政に対する国民的期待も大きくなっております。また、文化 財の保存の国際的連携も国家的重要課題となっており、21世紀の文化財の世界は新しい時代になろうとしている といっても過言ではないと思います。このような時代において独立行政法人文化財研究所の占める位置はこれまで 以上に重要さを増し、責任もまた重くなってゆくことは明らかであります。われわれはそのような自らの立場と責 任を自覚し、国民と国家に、そして世界に貢献する文化財研究所を目指して活勤してまいります。皆様方の御支援 を心からお願い申し上げる次第です。 平成13年4月1日 独立行政法人文化財研究所理事長 渡 邊 明 義 何でもかんでも、独立行政法人にしやがって。文化芸能・学術施設などの予算は削るどころか倍増しなければなら ないのに! 毎晩銀座で豪遊している高級官僚どもの給料をこっちに廻わせってんだ。小泉改革は、改革の意気込 みは買うが何かピントがハズレてる。もっと削れる予算は山ほどあるはずなのに、弱いところから弱いところから 攻めてくる。

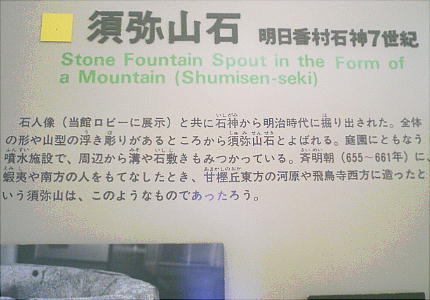

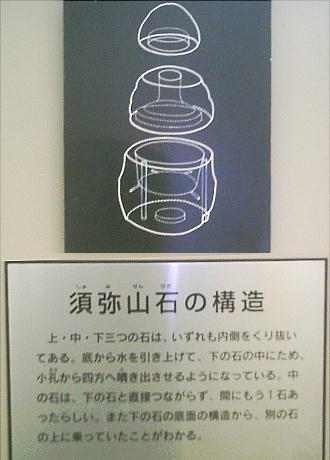

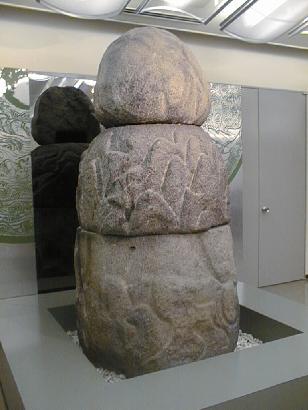

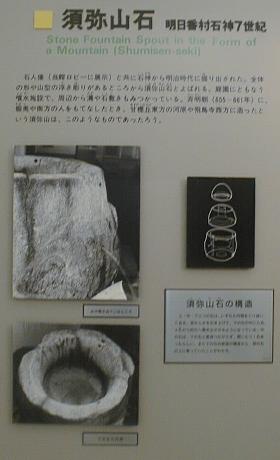

亀石のレプリカ前で写真を撮る西本さん。ここの庭はいつ来ても気持ちがいい。古代の噴水装置「須弥山石」や 「二面石」は今日も水を流している。

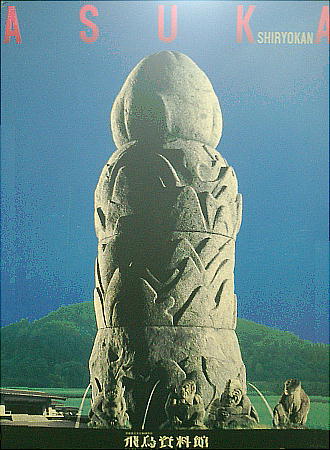

須弥山石(上下とも)。

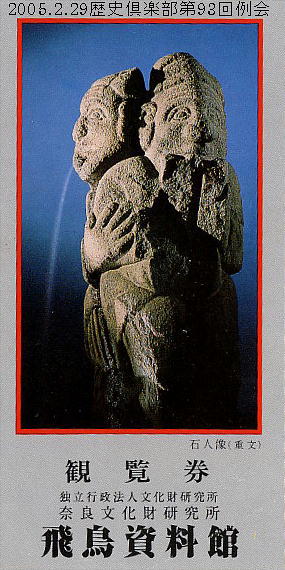

石神遺跡から出土した「二面石」のレプリカと、資料館内の本物。

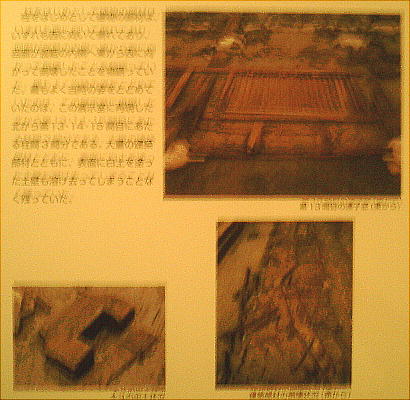

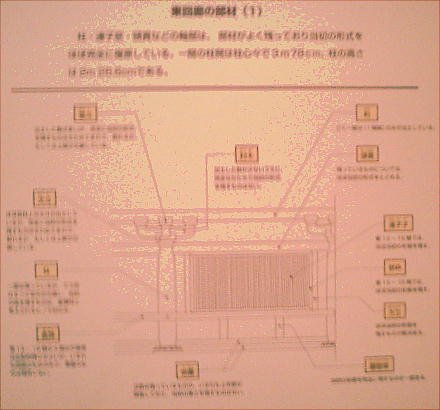

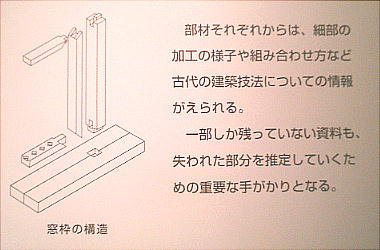

山田寺跡から出土した回廊の柱と窓枠を元に復元してある。これは圧巻だ。

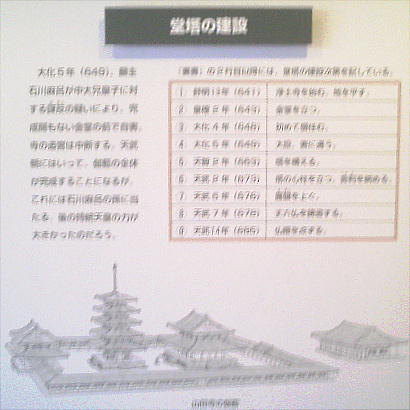

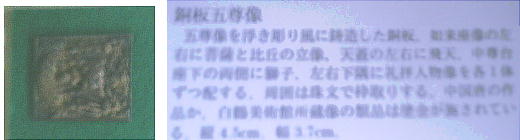

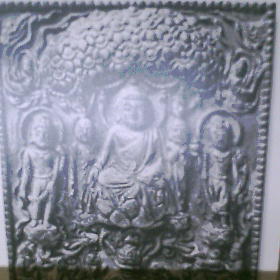

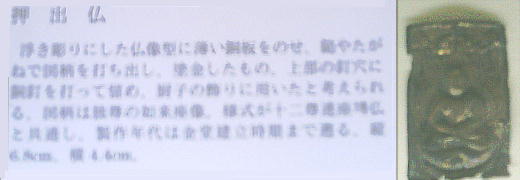

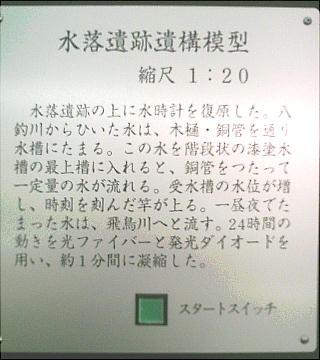

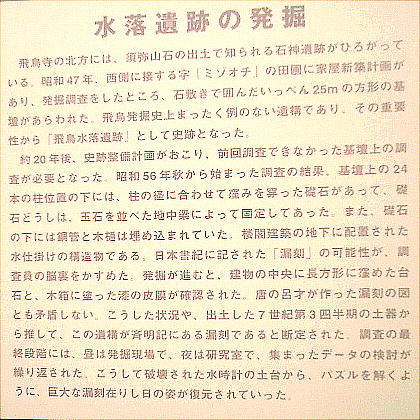

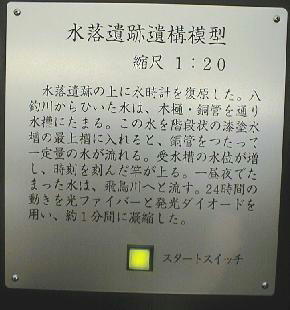

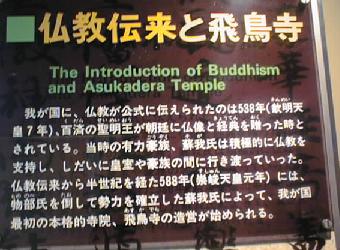

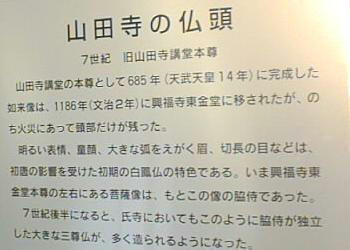

館内の説明版はうまく写したつもりだったのに、マクロに弱いデジカメのせいでうまく写っていない。残念。まぁ、 どうしても見たい方はぜひ一度資料館を訪ねてみて下さい。高い交通費を払っても絶対損はしませんぜ。

まだ独立行政法人になる前に訪ねた時のレポート。

奈良国立文化財研究所・飛鳥資料館

99.9.26 歴史倶楽部24回例会

|

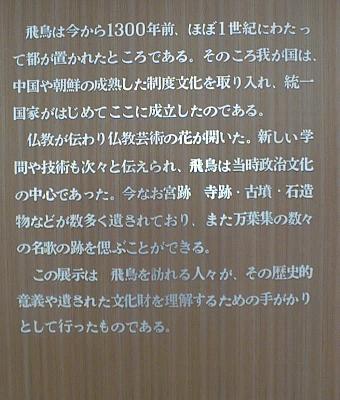

「飛鳥時代」の範囲

飛鳥時代という時代分けは、1900年前後に建築史・美術史で初めて用いられたもので、その提唱者は関野貞と岡倉 天心であった。 関野は、飛鳥時代を朝鮮の芸術が影響を与えた時代と規定し、推古朝から大化改新ごろまでとし た。岡倉は、仏教伝来(552年説)から平城遷都(710年)まで、主として飛鳥地方に都があった時代を飛鳥時代とし たが、「正確なる時代区分」としては、仏教伝来から天智天皇即位(667年)までに限定した。関野は唐の影響を 受けた「寧楽時代」(白鳳・天平時代)に対して、また岡倉は「天平時代」に対して、それぞれ先行する時代を飛 鳥時代と考えたのである。現在、日本史では、岡倉が広く用いたような意味で、推古朝ごろから平城遷都までをこ の名で呼ぶことがある。しかし意味が確定しないこともあって、むしろ7世紀前半とか、天武朝とか、世紀や天皇 の名前を使うことが多い。美術・建築・考古の分野では、現在においても、関野説のような意味でこの分け方を使 っていることが多い。 資料館はどこかの都市によくある近代的なビルではなく、いかにも奈良の風情を感じさせる落ち着いた和風作りの 建築である。コンクリートむき出しの壁とガラス越しに遺物を見るのと違って、ここでの見学は心がなごむ。やっ ぱり博物館はこうあるべきだ。

酒船石は庭園の池に水を流すための装置だったということを見て確かめられるよう、庭に実物大の模型が展示されている。

古代の噴水装置「須弥山石」や「二面石」も、模型が実際に水を流している。

庭には飛鳥のさまざまな石造物がレプリカで展示してある。下右は二面石の実物。資料館に入ってすぐの所にある。

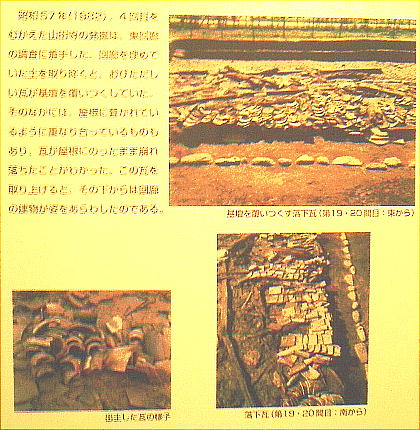

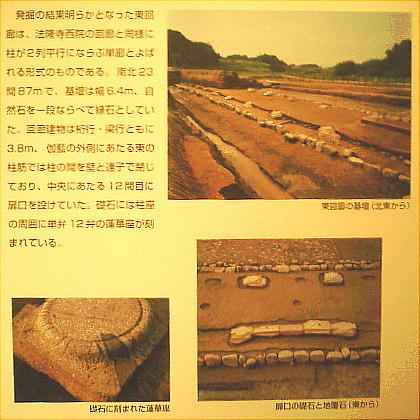

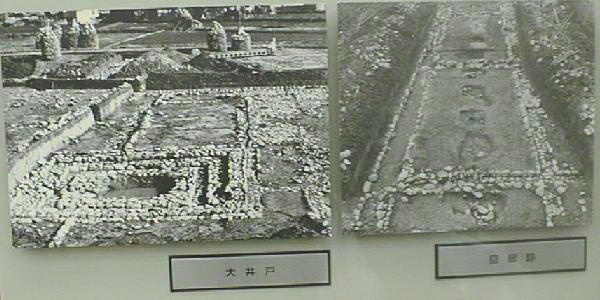

下は伝飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)の発掘時の写真と出土した柱心。

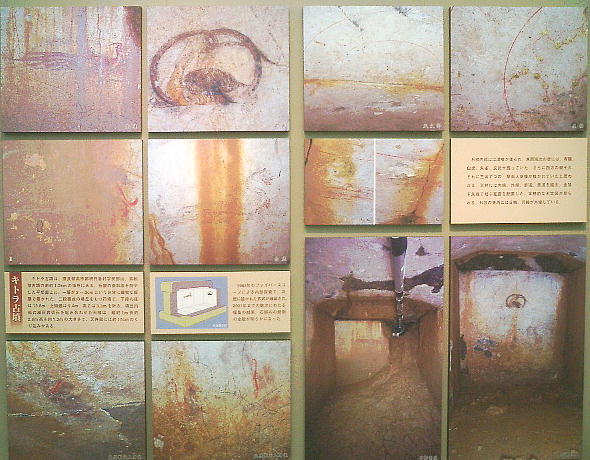

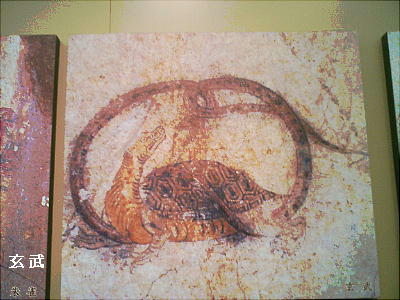

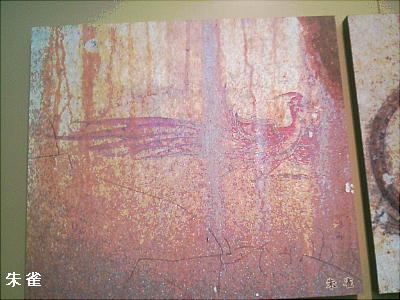

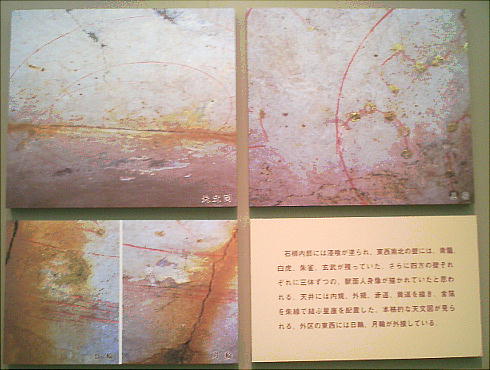

高松塚古墳からの出土物。

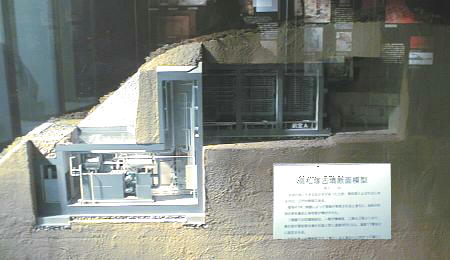

高松塚古墳の現在の断面模型。すごい設備によって保護されているのがよくわかる。

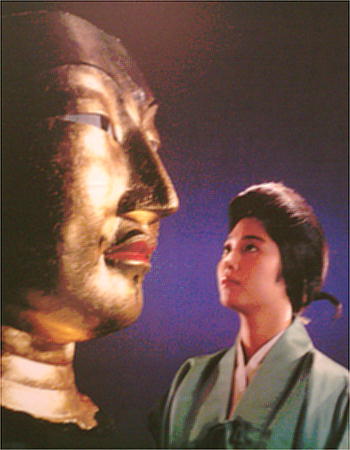

飛鳥に住んでいた渡来人「東漢氏」(あずまのあやし)を掌握していた豪族蘇我氏が有力になると、飛鳥はにわかに 政治・経済の中心地となっていった。新しく受け入れられた仏教文化は、この地にはじめて開花した。天皇の宮、豪 族の館・邸宅、大寺院などが建ち並び、日本の古代国家は、飛鳥を中心に形作られて行く。

飛鳥の宮

飛鳥地方には、古く4,5世紀に応神(おうじん)天皇や允恭(いんぎょう)天皇の宮があったと伝えられる。6世紀 前半には顕宗・宣化天皇の宮がつくられた。しかし飛鳥に次々と宮が作られるようになったのは、推古天皇の豊浦ノ 宮からである。宮は、初め天皇の住まいが主で、同時に政治の場を兼ねていた。天皇の代が代わるごとに移され、一 代の間に2,3回移ることもあった。国家体制が整備されるに従って、中国の制度に習い天皇の住まいの他に多くの 役所が宮の中に建てられるようになり、やがて宮の周囲を市街が取り囲み「京」と呼ばれるようになる。

| 1 | 豊浦(とゆら)宮 | 592 | 推古 | 飛鳥 |

| 2 | 小墾田(おはりだ)宮 | 603 | 推古 | 飛鳥 |

| 3 | 飛鳥岡本宮 | 630 | 欽明 | 飛鳥 |

| 4 | 田中宮 | 636 | 欽明 | 飛鳥 |

| 5 | 厩坂(うまやさか)宮 | 640 | 欽明 | 飛鳥 |

| 6 | 百済(くだら)宮 | 640 | 欽明 | 飛鳥 |

| 7 | 飛鳥板蓋(いたぶき)宮 | 643 | 皇極 | 飛鳥 |

| 8 | 難波長柄豊崎(ながらとよさき)宮 | 645 | 孝徳 | 難波 |

| 9 | 飛鳥板蓋宮 | 655 | 斉明 | 飛鳥 |

| 10 | 飛鳥川原宮 | 655 | 斉明 | 飛鳥 |

| 11 | 後(のちの)飛鳥岡本宮 | 656 | 斉明 | 飛鳥 |

| 12 | 朝倉橘広庭宮 | 661 | 斉明 | 福岡県朝倉郡 |

| 13 | 近江大津宮 | 667 | 天智 | 近江 |

| 14 | 嶋宮 | 672 | 天武 | 飛鳥 |

| 15 | 飛鳥岡本宮 | 672 | 天武 | 飛鳥 |

| 16 | 飛鳥浄御原(きよみがはら)宮 | 672 | 天武 | 飛鳥 |

| 17 | 藤原宮 | 694 | 持統 持統 文武 元明 |

飛鳥 |

| 18 | 平城宮 | 710 | 元明 | 奈良 |

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館 / 奈良国立文化財研究所・飛鳥資料館