Music: All together

Music: All together

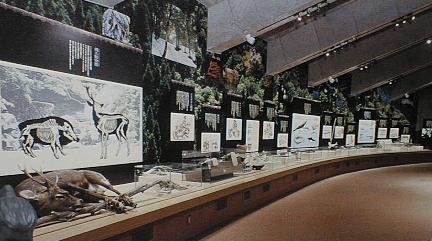

小浜の福井県立若狭歴史民俗資料館を見た後三方町へ来た。三方町の縄文時代博物館「縄文館」の前に立つと、目の前には 若狭湾国定公園の三方五湖の一つ、三方湖が広がっている。鳥浜貝塚は、この三方湖に注ぐはす川と高瀬川の合流地点にあ った縄文時代の画期となった低湿地遺跡である。遺物包含層は、海抜0メートルからマイナス2.5メートルときわめて低 いところにある。その為、本来腐敗しやすい有機質遺物が良好に残存しており、遺跡そのものは現在は水中に没しているが、 その河川床に記念碑が建てられている。 地元の若狭考古学研究所が中心となって1962年から86年まで発掘調査が行われ、この遺跡の「目玉」となる縄文前期の赤色 漆塗り飾り櫛と、日本最古(当時)の丸木舟などの遺物が次々と出土した。出土品はほかに小型弓、漆塗り盆、石斧(せき ふ)柄、ヒョウタン、ふん石、縄、真珠、しゃもじ、ヤシの実、スコップ状木製品など約25万点にも上り、遺跡はまさに縄 文人の生活をそっくり閉じこめたタイムカプセルと呼ぶにふさわしいものだった。 おとずれた日は、連休中というスケジュールに合わせて、新装なった「縄文館」のopenを記念して「縄文祭り」が開催され ている真っ最中だった。正午過ぎに立ち寄ったのだが、露店の多くでもう食べ物は売り切れていた。

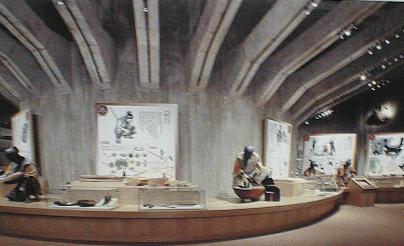

この博物館は表面を人工芝が覆い、まるで古墳の様相を呈している。大きな煙突のような換気口が大地に生えている。

訪れた時、OPENの記念として、「中国・河姆渡(かぼと)遺跡展」をやっていた。この遺跡は稲作発祥の地として脚光を浴 びた。中国華南の長江沿いに位置しており、日本を初めとして東アジア、東南アジアの稲作はここから伝播した可能性が高 いとされる。

鳥浜遺跡の漆塗り盆は縄文前期、約6000年前と推定され、中国浙江省・河姆渡(かぼと)遺跡の漆椀の6200年前と同時代の 製作で、器の種類、赤色・黒漆の使い方から、漆椀をも凌駕すると言われている。また、ヒョウタンは日本には自生しない 西アフリカ原産の栽培植物で、鳥浜遺跡からは縄文草創期、約10000年前の果皮が見つかっている。

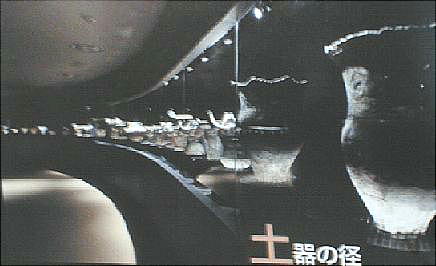

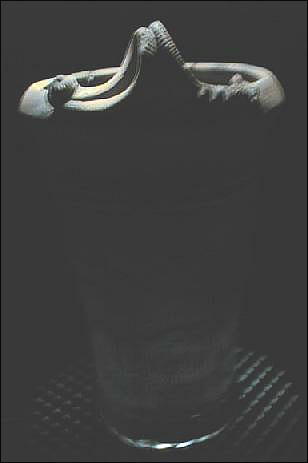

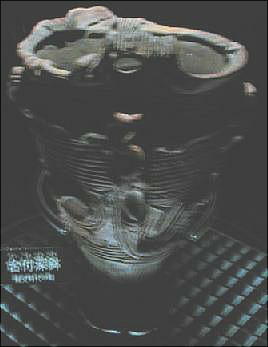

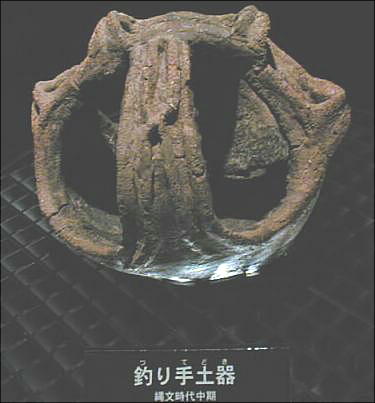

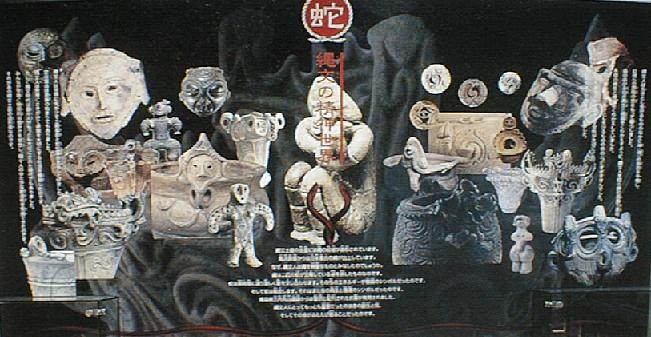

縄文と言えば「縄文土器」である。ツルリとした弥生土器と違って何とも言えない芸術性・精神性を感じさせる。 OPEN記念にあちこちの縄文遺跡から借り出してきた土器が並べられている。明日行く予定の真脇遺跡からの土器や、以前訪 れた信州の「尖石(とがりいし)遺跡」からの土器もあった。薄暗い通路の壁に大小さまざまな縄文土器がスポットライト に浮かび上がる。

古代史ファン特に縄文時代に詳しい人なら、ここに並べられた土器を見て何処の出土品かはすぐわかるはずだ。それほど各 遺跡の代表的な土器が並んでいる。

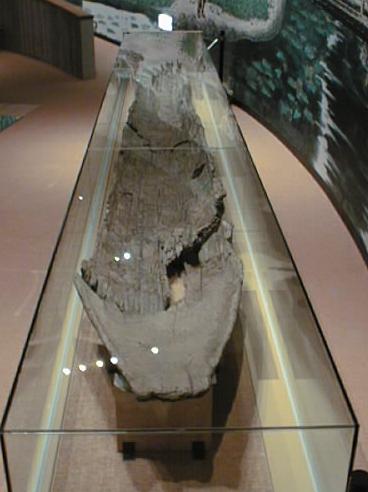

鳥浜貝塚から出土した最古の丸木舟(福井県小浜市の県立若狭歴史民俗資料館所蔵)

若狭に無かった丸木舟がここにあった。見ると不安定ですぐひっくり返りそうな構造だが、これで海原へこぎ出していたのだろうか。

中京女子大教授の森川昌和氏は、縄文時代の終わりごろに大陸から伝搬したとされている「漆」と、渡来栽培植物の「ヒョ ウタン」に注目している。伝播経路として、フィリピン東海岸沖に源を発し九州南部で枝分かれし対馬海峡を通って日本海 に入る対馬暖流がある。森川氏は「鳥浜の縄文人たちは真脇・桜町など日本列島はもちろん、朝鮮半島を経ないで中国の華 南と直接交流があったのではないか。日本海はとんでもない展開がありますから…」とこの大陸からの経路に想いを馳せる。 確かに最近の日本海側遺跡からの発見は、縄文・弥生といった古代全般を通じて「日本海連合大国」とでも呼べそうな一大 文化圏の存在を予感させる。前出の丸木船にしても、縄文時代の舟の多くは日本海側から出土し、太平洋側からは殆ど出な い。我々の想像を遥かに超える古代から、人々は大陸と交流していたのかもしれない。

古代史ファンの多くは「弥生」よりも「縄文」の方が好きだという統計がある。国家の成立に関しては確かに「弥生」や 「古墳」時代から目がはなせないが、渡来人の持ってきた(我々もその渡来人の末裔なのだが)闘争本能や競争心理など よりも、人間の精神性のおおらかさを歌った「縄文」人達に共感を覚える人が多いのだろう。

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 三方町立縄文博物館

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 三方町立縄文博物館