Music: Anytime at all

Music: Anytime at all

東京都千代田区神田駿河台 平成10年11月

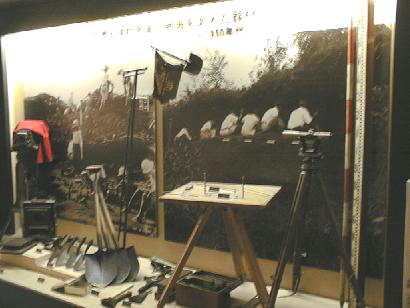

明治大学文学部考古学研究室の発掘調査の成果を中心に、約10万点の資料が展示され、国の重要文化財である岩宿遺跡や砂川遺跡の石器、出流原遺跡の出土資料をはじめとするかずかずの貴重な文化遺産は、その歴史的価値の高さを物語っている。参考展示室には、博物館が独自に収集してきた外国の考古資料が展示されており、日本と世界との歴史・文化の違いを比較する事もできる。

【全国古代遺跡めぐりガイドブック PHP研究所1998年4月3日発行】より転載

JRお茶の水駅・地下鉄神保町駅より歩いて5分

明治大学の考古学は、日本初の旧石器時代遺跡、群馬県岩宿遺跡を確認した事で有名である。発見ではない。発見者は、 群馬県桐生市にすむ20才(当時)の無名の青年相沢忠洋氏である。日頃から考古学に興味を持っていた相沢氏は、仕事の 帰りに石片を発見したがまさか旧石器時代のものとは思わなかった。しかし3年後に再び同じ場所で、完全な形の石器を手に する。1949年当時、明治大学の学生であった芹沢長介氏(現東北福祉大学客員教授)は相沢氏と出会い、ともに日本初の 旧石器時代遺跡を確認する事になる。明治大学の本格的な調査の結果、関東ローム層の中に上下二つの文化層が確認され、 「岩宿Ⅰ文化」「岩宿Ⅱ文化」と名付けられた。

Ⅰ文化はおよそ27000年前、Ⅱ文化は17000年前とされ、日本にも旧石器人類の居た痕跡が初めて学問的にも確認 されたのである。しかしその間その後も、相沢氏の功績は殆ど一顧だにされず、新聞発表も報告書も、調査者は当時の芹沢 氏の師、明治大学助教授の杉原荘介という事になった。今日にも続く学会の姑息性である。相沢氏と芹沢氏の友情は終生続 き、最初の発掘からほぼ20年後の1970年、東北大学の教授となっていた芹沢氏は、発掘隊を組織し相沢氏とともに再 び岩宿を調査した。そして、Ⅰ文化の下にさらなる層を発見し、チャート(桂岩)製石器が多数出土した。彼らはこれを 「岩宿0(ゼロ)文化」と名付けたが、この資料の評価について考古学会や地質学会から批判が出て、今なおこの問題には 決着が付いていない。

芹沢氏はその著書の中でこう述べている。「調査者は杉原荘介ということになった。新聞発表でも、報告書でも、中心的な 役割を果たした相沢忠洋の功績は殆ど記されることはなく、報告書の序文に『調査の斡旋の労をとっていただいた』ことへ の謝辞が述べられているだけだった。・・・・・相沢は岩宿遺跡発掘の単なる斡旋者などではない。彼は日本旧石器文化研 究のパイオニアなのだ。」

<舟塚山古墳> 前方後円墳。5C後半~6C初頭の築造。関東では太田天神山古墳に次ぐ規模。後円部高は約6m、全長は約75mの巨大 古墳で殆ど裸の状態という。昭和40年からの数次にわたる発掘調査により、石棺の特殊な構造(二重石棺、朱の塗布)等が 判明し、埴輪等の出土品にまじって金銅装双龍環頭大刀1口が出土している。

五領遺跡 (埼玉県東松山市若松町) 東松山市の東南部、市野川の沖積地帯に舌状に張り出した松山台地の付け根で昭和29年(1954)土器のかけらが見つかった。 周辺5ヘクタールの発掘調査が行われ、その結果178軒の竪穴住居跡や土器、石器が出土した。弥生時代後期から古墳時 代前期(4世紀)を中心とした古代農耕集落だった。出土した土器類は、当時東日本では珍しい特徴をもった土師期で「五 領式土器」と名付けられた。

昭和30年早春、霞ヶ浦堤防工事のために三昧塚古墳が調査された。当時明治大学助手であった大塚初重氏氏は、約1ヶ月 間この古墳を調査した。全長85m、後円部径48m、前方部幅40m、後円部高さ8m、前方部高さ6mで、古墳時代末 期(6世紀初頭)の前方後円墳で,茨城県内最大級の規模を誇る。噴丘には円筒埴輪が三重にめぐり、人物や鹿,猪といっ た動物の形象埴輪が出土している。主体部は2mの深さにあったため盗掘をうけておらず、後円部の中心に箱式石棺が置か れ、「馬形飾付金銅冠」、「衝角付冑」、「管玉」、「短甲」、「面繋飾金具」、「耳飾」、「平縁変形四神四獣鏡」など が発見された。 「馬形飾付金銅冠」 馬形飾付金銅冠は、ほぼ完全な状態で発見され長さ60cmの大きさがある。正面には蝶形金具を持ち二つ山形式で、銅版 に鍍金がほどこされている。上縁部には左右4頭ずつ計8頭の馬形飾がついており、冠帯は3段に区画され、各段はまた方 形の区画に分割され、花文や動物分の透かし彫りをほどこしている。この冠は自体は国産と考えられるが、中国や朝鮮半島 の工芸技術影響を受けており、当時としは最高の装飾品と考えられる。

大和市下鶴間地区において、日本旧石器時代研究史上貴重な遺跡が発見され調査された。「月見野遺跡群」である。この月 見野遺跡群は、昭和40年代前半に行われた区画整理事業地内の大規模な造成工事で発見された18ヶ所の遺跡をさす。こ の遺跡は広範囲にわたる遺跡だったため、遺跡相互の関係や、分布すなわち群としてのムラの様子などが明らかになった。 さらに、関東ローム層の土層区分がはっきりと識別できた為に遺物の時間差や石器の変遷も追うことができ、「月見野以前・ 月見野以後」と称されるほど、日本の旧石器時代研究を変えた発見といわれた。580点以上の石器群が出土し、その後の 80点の細石刃石器群の発見などもあり、この時代としては極めて良好な遺跡として注目を集め、武蔵野台地上の野川遺跡 の調査と共に、研究史上「月見野・野川」という一大画期として認識されている。

出張中に会議の合間をぬって大あわてで訪問した為メモを取っていない。その為展示物の羅列になってしまった。申し訳な い。再度訪問してきちんと年代順にまとめたいと思っているが、それまでは辛抱していただきたい。

邪馬台国大研究・ホームページ / INOUES / 明治大学考古学博物館

邪馬台国大研究・ホームページ / INOUES / 明治大学考古学博物館