Music: Anna

Music: Anna

|

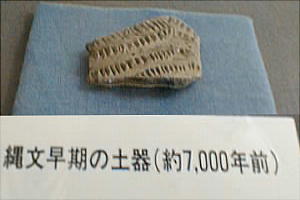

「木曽路はすべて山の中である」が、宿場町はすべて木曽川にそって、山間(やまあい)を縫うようにのびている。 楢川村の宿場町、「贄川宿」「奈良井宿」も、村の中心を流れる奈良井川とその支流に広がる渓谷の谷間に伸びたのどかな 山峡の町である。楢川村は、中仙道のほぼ中間に位置し、木曽十一宿場の始点でもある。「是より南、木曽路」の石碑はこ の村に立っている。

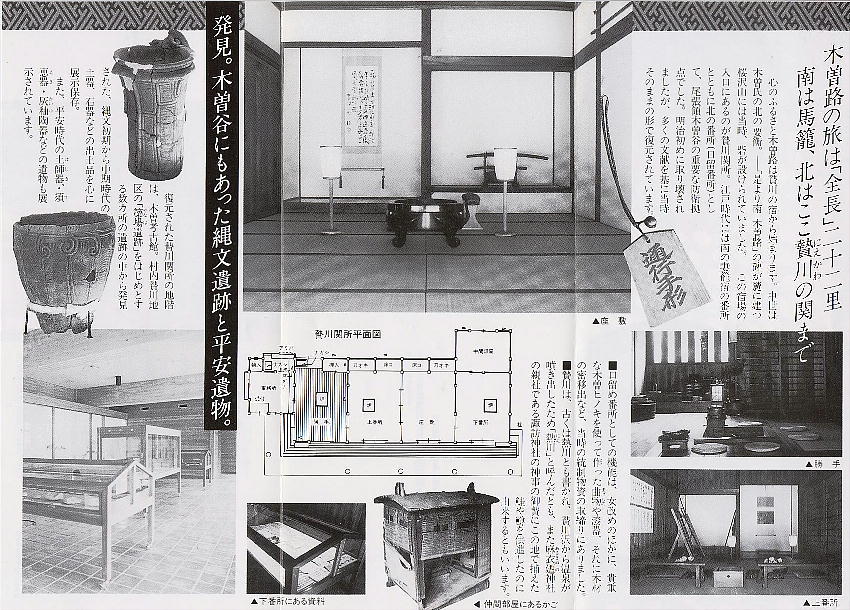

女改め、白木改め、 戦国時代にさかのぼる関所のルーツ。

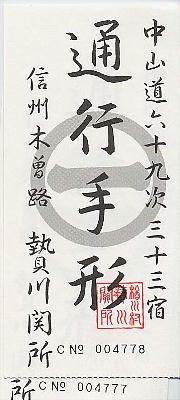

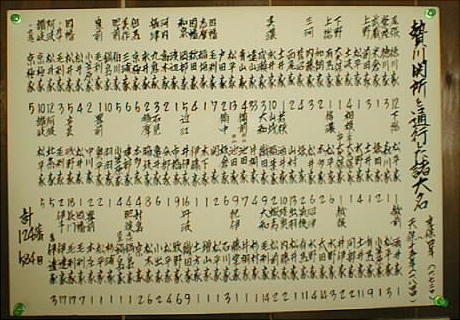

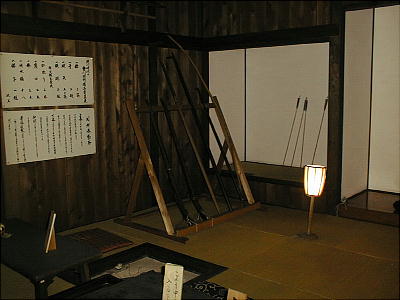

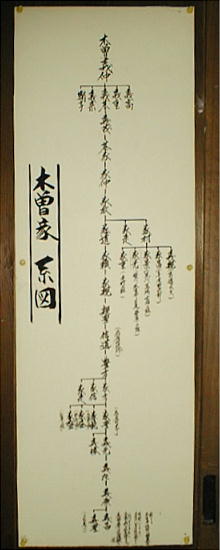

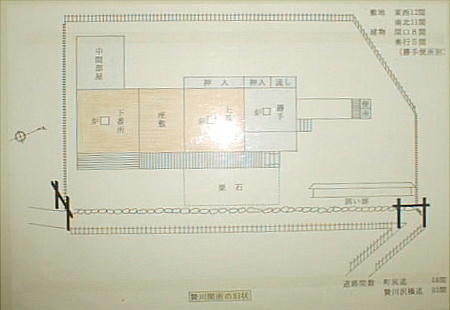

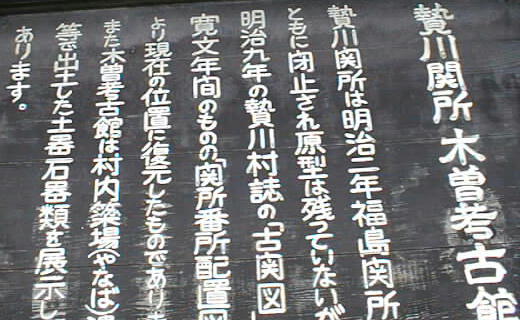

宿場の入り口に往時のままにある贄川関所は、江戸時代には南の妻籠宿の番屋とともに北の番所として木曽谷の重要な守り の拠点でもあった。原型は残っていなかったが、村誌の古関図や関所番所配置図などをもとに、現在地に復元されたと案内 に書かれている。 江戸時代のお伊勢参りをはじめとする社寺参拝は、関東から往路東海道、復路は中仙道を使うのが一般的であったと言われ ている。江戸から下る街道が木曽路に入ると、第一宿が贄川宿になる。木曽路の北の押さえとして役目を担っていたのがこ の関所なのである。

関所は、石段の改築工事中であったが、内部はOPENしており、木曽路に関する資料・雑誌も販売していた。楢川村誌もあった。

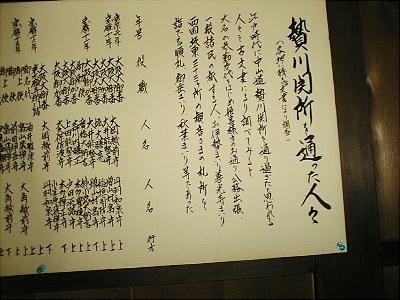

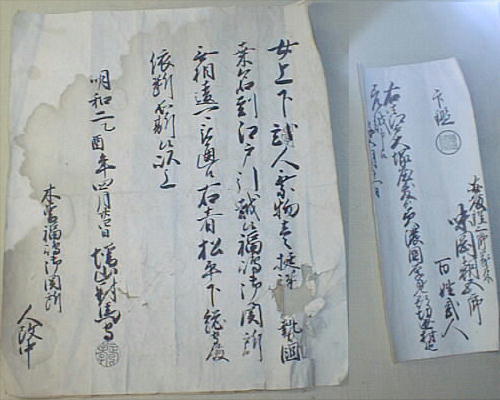

母親が病気で、娘を母親に会わせるため男装させて国元へ連れ帰ろうとした男が、関所で見破られ断首された記録も掲示し てあった。贄川関所の重要な役目は女改めの他に、貴重な木曽ひのきを使って作った曲げ物や漆器、それに木材の密移入な ど、当時の統制品目の監視・取り締まりもあった。 贄川の由来・・・・ 古くは熱川とも書かれ、贄川沢から温泉が沸き出したため「贄(にえ)川」と呼んだとも、また麻衣廼神社の親社である諏 訪神社の神事の供え物に、この地でとれた鮭や鱒を供進したことから来た、とも言われている。

関所の脇から下へ石段が続いていて、なんと下に考古資料を収めた近代的な展示室があった。

関所自体も一般道路からはだいぶ下っており、考古館はさらに下にある事になる。

このパノラマを見ると、この地方が古代から川とその河原に広がった町であるのがわかる。

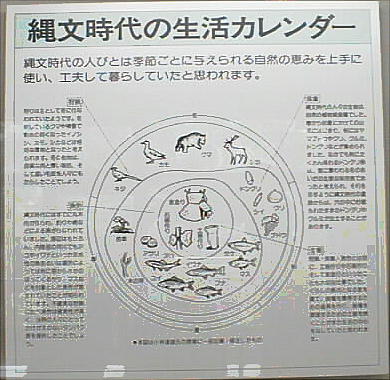

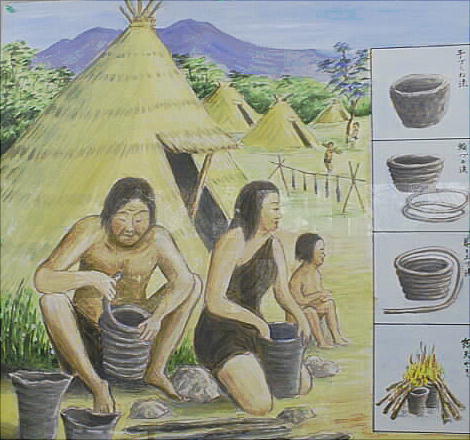

石器人も縄文人も、この川とともに生きてきたのである。

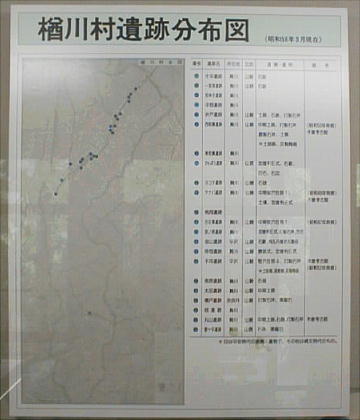

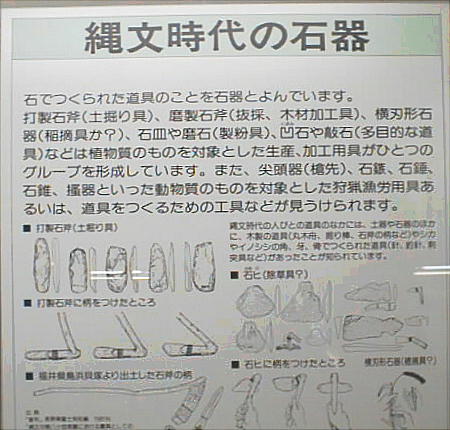

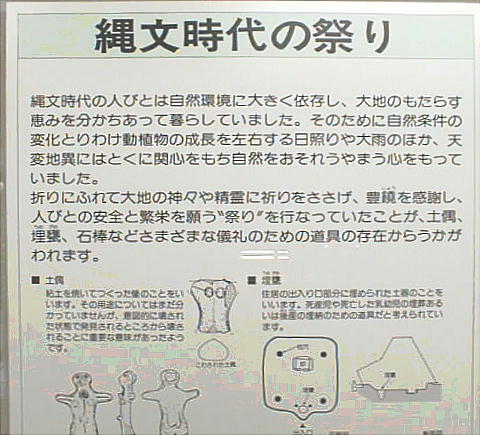

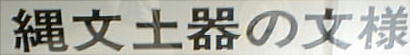

楢川村贄川地区の「簗場(やなば)遺跡」をはじめとする、数カ所の遺跡から発見された

縄文時代の石器、初期から中期にかけての土器等が展示されている。

木曽郡十一の村すべてに何らかの博物館・資料館がある。名前は博物館とはなっていないが(郷土館・民俗資料館など)、 木曽路を南下(或いは北上)しながらこれらを見学して行ったら、おそらく1日では木曽路を通過できないだろう。 しかし、考古資料が一番充実しているのはこの「木曽考古館」である。

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 木曽考古館

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館めぐり/ 木曽考古館