Sound: A Taste of Honey

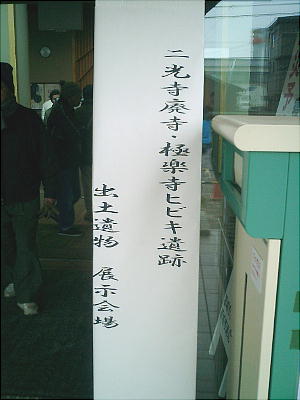

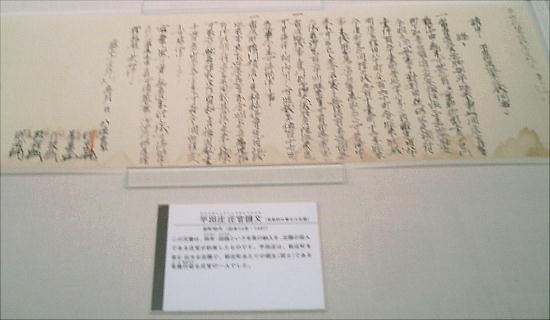

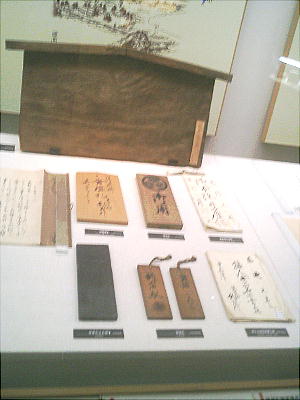

Sound: A Taste of Honey「極楽寺ヒビキ遺跡・二光寺廃寺」の発掘調査・現地説明会にきたおり、二光寺廃寺から出た「せん仏」がここに展示して あるので、説明会を聞いた後に寄ってみた。せん仏は例によって撮影禁止で、3っあったガラスケースのいずれにも係員が ビタリと張り付いて、盗み撮りするやつは許さんぞとばかりに目を光らせていた。 もう撮影禁止については言い飽きたきらいもあるが、文化行政・分野に携わる季刊がこれでは、日本の文化度の向上は、ま だまだ先が思いやられる。

駅から博物館へ向かう河内さん(の背中)。中年の悲哀が背中に漂う。

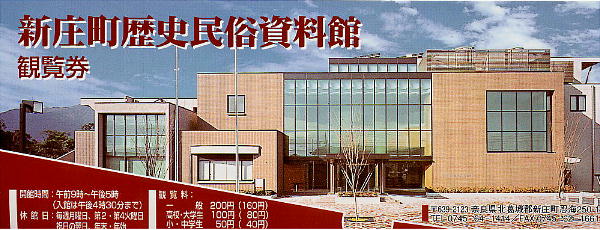

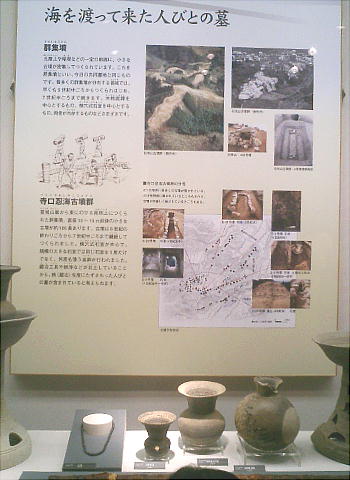

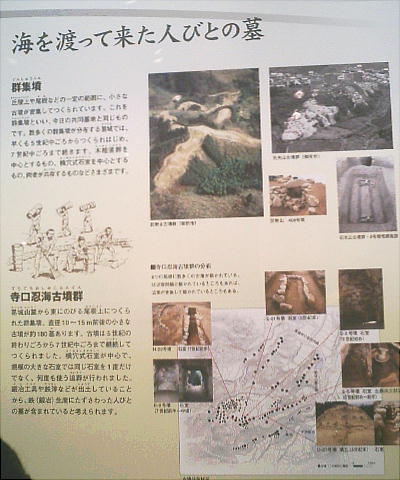

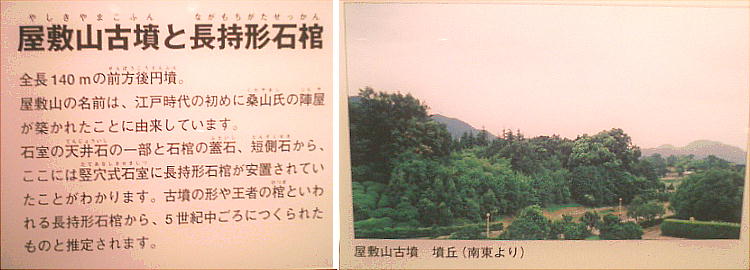

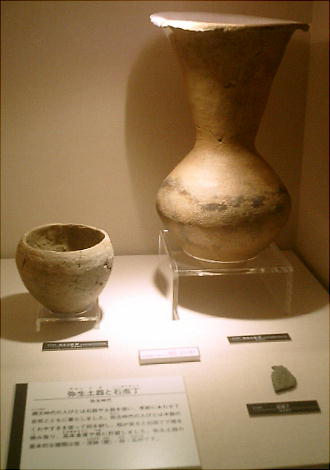

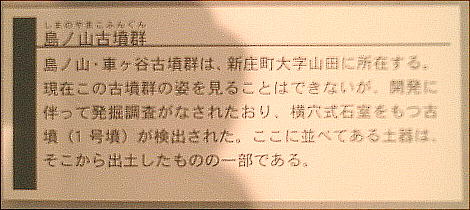

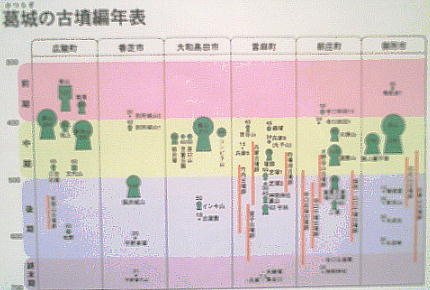

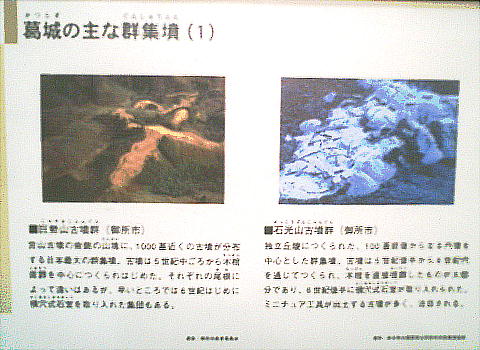

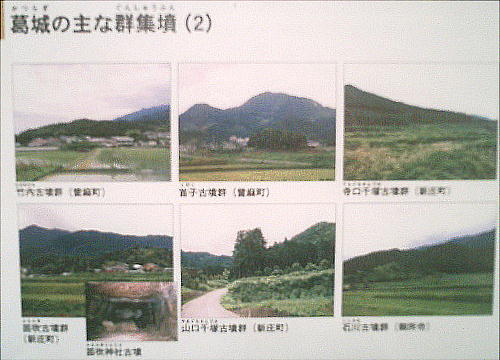

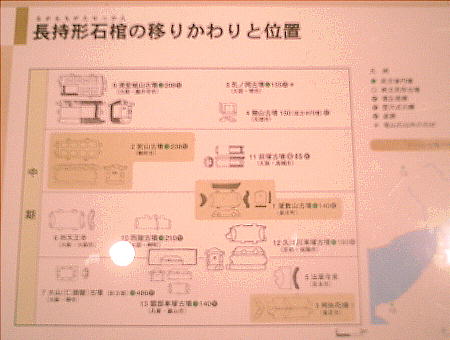

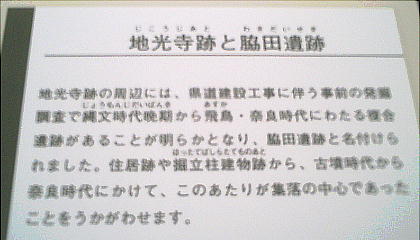

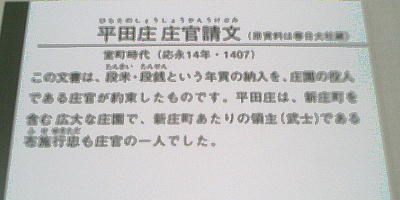

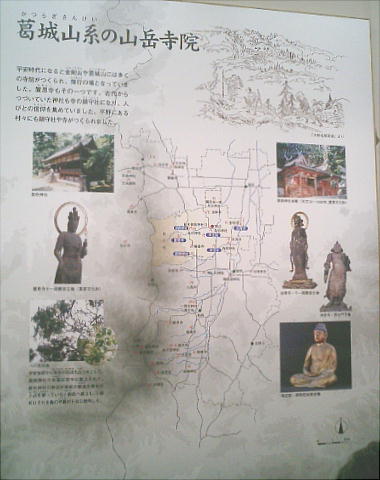

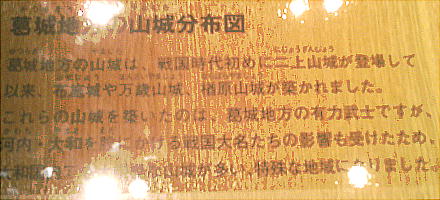

「葛城市なんかあったっけ?」と思ったのもどうり、この市は平成16年10月1日に出来たばかりの市だった、奈良県で は11番目の市となる。平成の大合併によって、奈良県下で誕生した一番最初の行政区だ。もとは北葛城郡新庄町と當麻町 だった。この博物館も「新庄町歴史民俗資料館」だったところである。 新庄町周辺は、古代葛城の県の中心地であったと推測され、忍海の地名とともに記紀にしるされている。市内各所に古墳が 残る。 屋敷山古墳 三ッ塚古墳 芝塚古墳 首子古墳群 太田古墳群 只塚廃寺 竹内遺跡 竹内古墳群 鳥谷口古墳 塚畑古墳 的場池古墳 鍋塚古墳 二塚古墳 兵家古墳群 平林古墳 北花内大塚古墳

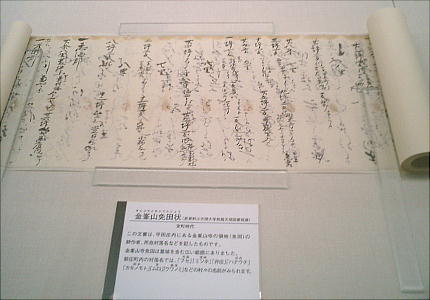

「新庄」の名が古文書に出てくるのは、関ヶ原合戦のあと、慶長5年、桑山修理亮一晴が、紀州和歌山城より国替えになり 屋敷山に城を構え、新庄の町割りをしたということが「桑山氏系譜」にしるされている。桑山氏入居以前は、布施郷と称し、 布施氏が葛城山中腹に城塞を築いていた。その氏寺は、寺口の置恩寺であると伝えられている。この布施氏は、大阪夏の陣 で筒井氏の傘下として大阪城入りして豊臣氏と運命をともにした。桑山氏失脚後、この地は郡山藩、櫛羅藩あるいは天領と なり、明治を迎えた。明治4年の廃藩置県の後、大阪府、堺県、奈良県と管轄が変遷しました。その後、大正12年8月3 1日、新庄村は新庄町となり、15大字で構成される北葛城郡南端の大きな町となった。当時の規模は、人口5,649人、 総戸数978戸だった。さらに新庄町は、昭和31年5月3日に、南葛城郡忍海村と郡を異にして合併した。同年7月10 日に大字東辻、北十三を御所町に境界変更、そして昭和32年10月2日、大字柳原、出屋敷、今城を御所町に境界変更した。

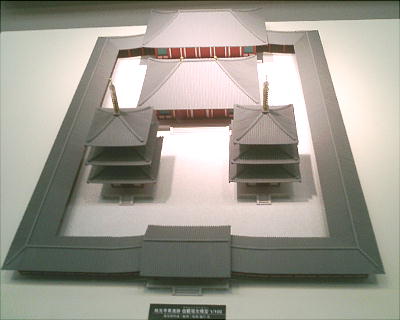

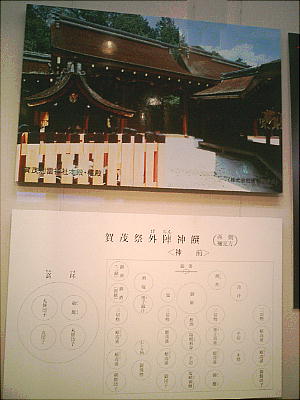

一方の當麻町は、昭和31年(1956)磐城村と當麻村が合併して當麻村となり、昭和41年(1966)當麻町となった。新庄 町の南にあり、金剛生駒連峰の連なる二上山のふもとにある。奈良時代から白鳳文化発祥の地として開け、その当時の文化 遺産である當麻寺、日本最古の石仏が発見された牡丹で有名な石光寺、そして日本の国技、相撲の開祖「當麻のけはや」塚、 相撲館などが文化財として残る。

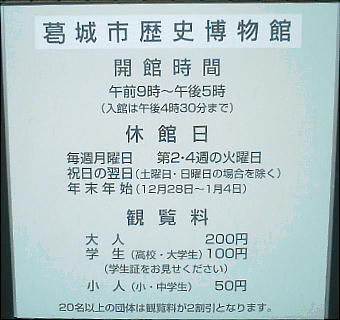

<葛城市立歴史博物館> 施設概要 所在地 葛城市忍海250番地の1 敷地面積 6,375.43m2 建築面積 1,383.12m2 延床面積 2,161.96m2 構 造 鉄筋コンクリート造地上2階 開 館 平成12年11月17日 設計管理 (株)桝谷設計 施 工 村本建設(株)(株)鍛治田工務店 特定建設 工事共同企業体 展示設計 施工 (株) 乃村工藝社 総事業費 19億3000万円

ここを出た後、橋本さん、河内さんと3人で忍海駅前の中華料理屋で反省会をした。バイトのウェイトレスのお姉ちゃんが めちゃくちゃ美人で驚いた。どうしてこんなところに! と思ったが、橋本さんは「人妻ね?」とか聞いていた。まだ雪は 降り止まず店を出たら、金剛山、葛城山は真っ白に雪化粧していた。明日は歴史倶楽部の第94回例会で淡路島だ。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 博物館/ 奈良県葛城市