Music: Across the Universe

Music: Across the Universe |

福岡県八女市 2000.12.2

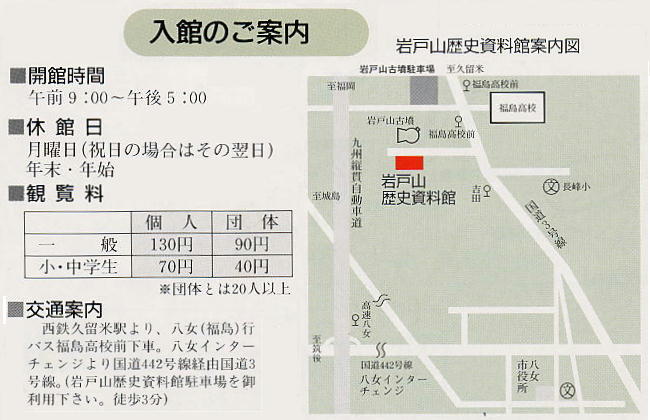

岩戸山古墳神社の石段を降りてくると、道路を挟んですぐ前に「岩戸山歴史資料館」がある。

八女古墳群の一つ、「童男山古墳」から出土した石棺が、資料館の1階に移築してある。展示室は2階にある。この古墳は、 地元では徐福の墓と伝承されてきた。もしほんとなら、秦の始皇帝から命を受けて東シナ海を渡ってきたあの徐福はここに 眠っていた事になる。

ここでも学芸員らしきオジさんに親切に説明して貰った。多くの石造物の原材料となった阿蘇石(阿蘇山の火山灰が堆積し て出来上がった岩盤から取れる。凝灰岩。)の産地もこの近くにある。資料館内部の壁の一部が、この阿蘇石で出来ていた。 一通り説明を聞いた後、いつものように「歴史倶楽部」の名詞を渡して、HPに載せたいから是非写真撮影をさせてくれと 頼んだが、オジさんに拒否された。大分粘ってみたが返事は同じであった。「展示目録がありますからそれを買って下さい。」 との事で、それは勿論いつも買うのだが、オジさんは規則だからと頑なだった。仕方がないので撮影はあきらめて、ここで は「展示図録」からの写真を掲載する事にした。オジさんが悪いわけではない、規則が悪いのだ。日本の博物館は文化財が 国民のものだという意識に欠けている。

下左の「金製垂飾付耳飾り」は、和歌山の大谷古墳から出土しているものとそっくりだ。

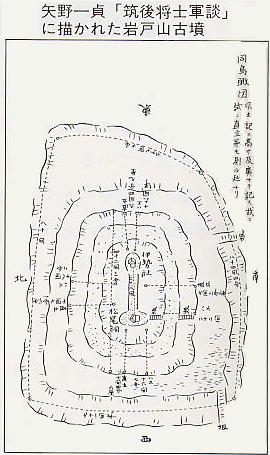

岩戸山古墳は九州最大級の前方後円墳で、全長約135m、後円部径約60m・高さ約18m、前方部幅約92m・高さ約17mを測る。墳 丘周囲には幅 20mの周堀と外堤を持ち、外堤を含めると全長約170mの大前方後円墳となる。古墳の東北隅には外堤につづく 一辺約 43mの方形の区画(別区)が存在している。墳丘の内部主体は不明であるが、墳丘、別区から多量の石製品、埴輪が 出土している。 九州では第一級の古墳で、規模では宮崎県西都原の女穂塚古墳に次ぐものである。岩戸山古墳が磐井の墓であろうとの推定 は、幕末の久留米藩の国学者矢野一貞によってなされ、現地の実証的考察による優れたものである。この説の補遺完成がみ られるのは戦後のことであった。

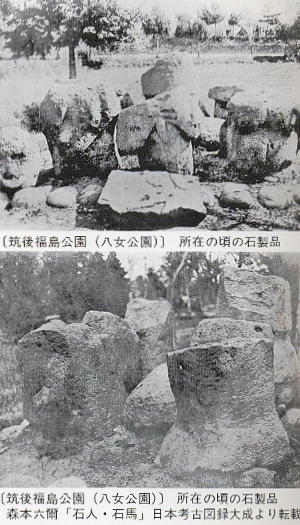

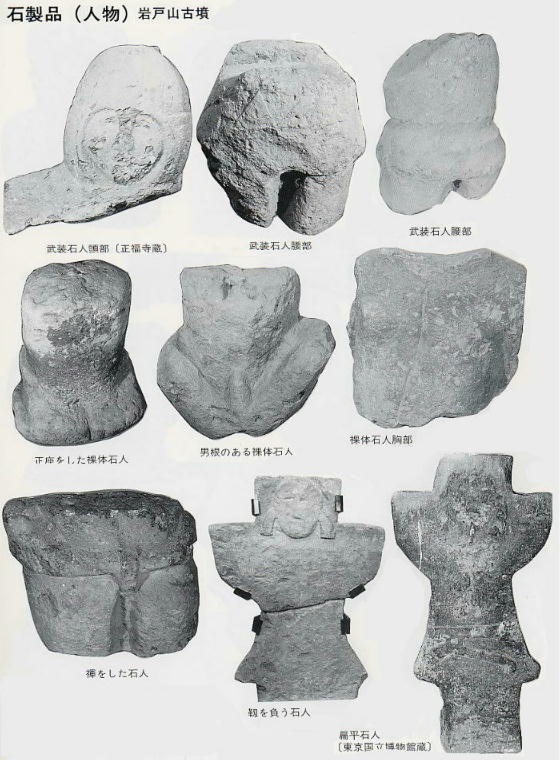

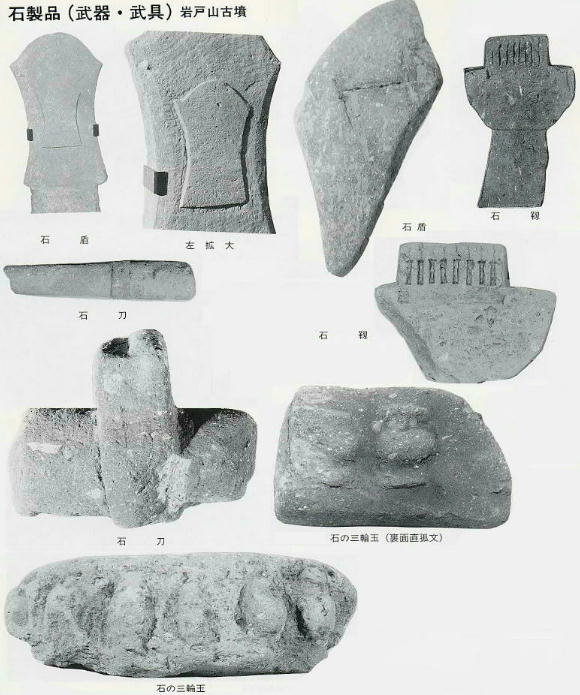

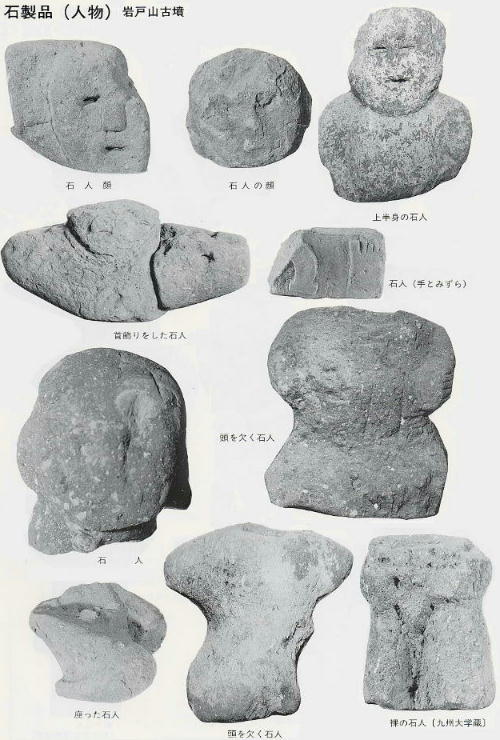

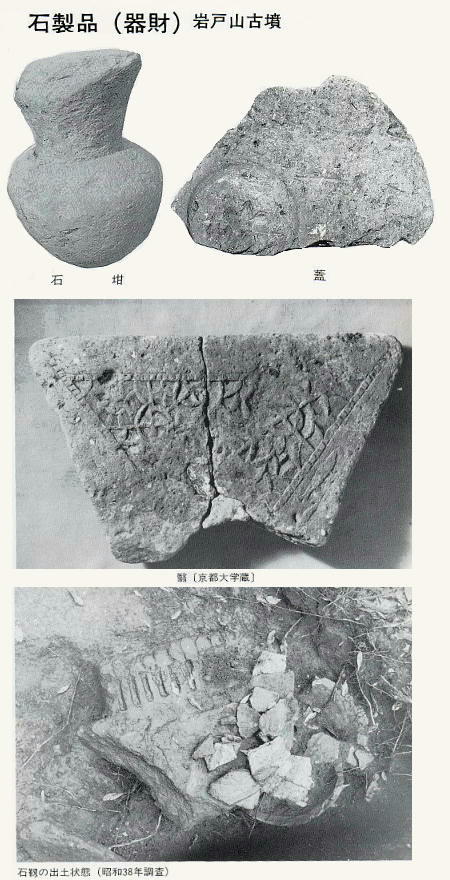

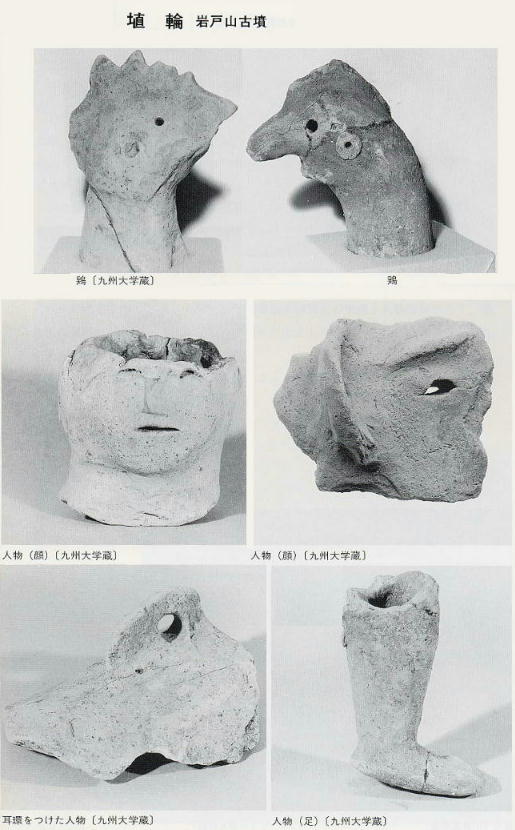

岩戸山古墳の石製品はすでに江戸時代から注目されており、現在各地に所蔵されている総数は 100余点におよんでいる。種 類は人物(武装石人、裸体石人等)動物(馬・鶏・水鳥・猪等)器財(靱・盾・刀・坩・蓋・翳等)に大別され、墳丘の各 段には円筒埴輪と共に立てられていた。また東北の別区では形象埴輪と併用されていて、「風土記」では裁判の情景を思わ せるような内容であったと記されている。 石製品の種類は形象埴輪と同じものであり、墳丘では形象埴輪に代えて立てられた。埴(土)製を石製に代え、さらに実物 大を基本としたところに特色がある。じつに沢山の石造物で、よくもまぁこれだけと思う。靱(ゆき)を背負った武人像が、 上半身と下半身が裏表になっていたが、これは後世の人が前後がわからずあべこべにくっつけてしまったのだという事だっ た。 下が有名な「石馬」。古墳からは、ここと鳥取県淀江町の「石馬古墳」の2つしか出土例がない。 『筑紫国風土記』逸文(後段参照:本文には「筑後の国風土記」とある。)によると、磐井が逃げて、怒った官軍により馬 の頭は落とされたとなっている。

上段の石造物はそれぞれがデカい。人物などは殆ど等身大に造ってある。

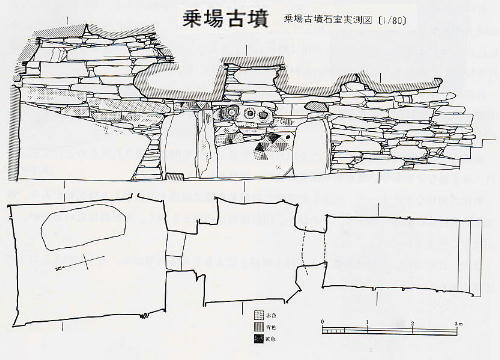

−乗場古墳−

福島高校前には「乗場古墳」がある。前方後円墳で、内部石室に装飾を持っている。古墳をのぼって前方部頂までのぼった。 石室は入れるようになっているが、錠がかかっており、何処に鍵があるのか明示されていないので、内部を見学するのはあ きらめた。 おそらく隣の福島高校辺りに預けてあるのではないかと思ったが、岩戸山古墳を歩き回って疲れていたので、学校へ訪ねて いく気も起きなかった。しかし、後日資料を見ると、この石室内部からの出土品は上野(東京国立博物館)、九州大学、福 島高校に分散して収蔵されているとの事であった。又装飾の模様は、福岡王塚古墳や熊本のオブサン・チブサン古墳の装飾 とよく似ており、また石室内部の板岩を横積みに積んでいくやり方は、和歌山の岩橋千塚(いわせせんづか)古墳のやり方 とそっくりである。 さらに岩戸山古墳、および立山山古墳から出土している「金製垂飾付耳飾り」も、和歌山の大谷古墳から出土しているそれ と全く同じである。とても、製品や製作技術が伝播していったとは思えない。明らかに、同じ民族がここと和歌山(或いは 他の地域にも)とに別れていったと考えた方がスンナリ説明が付く。半島からの渡来人たちは、相当な数で日本に移入して きた事が分かる。

この古墳は磐井の息子の「葛子の墓」という伝承もあるが、専門家の間では、時代的には「善蔵塚古墳」、形象的には「鶴 見山古墳」の方がふさわしいとの声が強い。

磐井 に関する文献

『日本書妃』縫体天皇条(二十一年) 二十一年の夏六月の壬辰の朔甲午に、近江毛野臣、衆六万を率て、任那に往きて、新羅に破られし南加羅・喙己呑を為復 し興建てて、任那に合せむとす。是に、筑紫国造磐井、陰に叛逆くことをりて、猶預して年を経。事の 成り難きことを恐りて、恒に間隙を伺ふ。新羅、是を知りて、密に貨賂を磐井が所に行りて、勧むらく、毛野臣の軍を防遏 へよと。是に、磐井、火・豊、二つの国に掩ひ拠りて、使修職らず。外は海路を遨へて、高麗・百済・新羅・任那等の国の 年に職責る船を誘り致し、内は任那に遺せる毛野臣の軍を遮りて、乱語し揚言して日はく、「今こそ使者たれ、昔は吾が伴 として、肩摩り肘触りつつ、共器にして同食ひき。安ぞ率爾に使となりて、余をして倆が前に自伏はしめむ」 といひて、 遂に戦ひて受けず。驕りて自ら矜ぶ。是を以て、毛野臣、乃ち防遏へられて、中途にして淹滞りてあり。 天皇、大伴大連金村・物部大連麁鹿火・許勢大臣男人等に詔して日はく、「筑紫の磐井反き掩ひて、西の戎の地を有つ。今 誰か将たるべき者」とのたまふ。大伴大連等僉日さく、「正に直しく仁み勇みて兵事に通へるは、今麁鹿火が右に出づるひ と無し」 とまうす。天皇曰はく、「可」 とのたまふ。 秋八月の辛卯の朔に、詔して日はく「咨、大連、惟茲の磐井率 はず。汝徂きて征て」 とのたまふ。物部麁鹿火大連、再拝みて言さく、「嗟、夫れ磐井は西の戎の奸猾なり。川の阻しき ことを負みて庭らず。山の峻きに憑りて乱を稱ぐ。徳を敗りて道に反く。侮り

りて自ら賢しとおもへり。 在昔道臣より、

に室産に及るまでに、帝を助りて罰つ。民を塗炭に拯ふこと、彼も此も一時なり。唯天の贊くる所は、臣 が恒に重みする所なり。能く恭み伐たざらむや」とまうす。詔して日はく、「良将の軍すること、恩を施して恵を推し、己 を怒りて人を治む。攻むること河の決くるが如し。戦ふこと風の発つが如し」とのたまふ。重詔して日はく、「大将は民の 司命なり。社

の存亡、是に在り。勗めよ。恭みて天罰を行へ」 とのたまふ。天皇、親ら斧鉞を操りて、大連に授けて日 はく、「長門より東をば朕制らむ。筑紫より西をば汝制れ。専賞罰を行へ。頻に奏すとに勿煩ひそ」 とのたまふ。 二十二年の冬十一月の甲寅の朔甲子に、大将軍物部大連麁鹿火、親ら賊の師磐井と、筑紫の御井郡に交戦ふ。旗鼓相望み、 挨塵相接げり。機を両つの陣の間に決めて、万死つる地を避らず。遂に磐井を斬りて、果して彊場を定む。 十二月に、筑紫君葛子、父のつみに坐りて誅せれむことを恐りて、糟屋屯倉を献りて、死罪贖はむことを求す。 日本書紀の記すところは、磐井は完璧に「反逆者」である。新羅から賄賂を貰って、近江毛野臣の6万の軍の行く手を遮っ たことになっている。磐井は近江毛野臣に対して、「昔はともに同じ釜の飯を食った仲ではないか」と非難してもいる。 天皇は、大伴金村(おおとものかなむら)、物部麁鹿火(もののべのあらかい)、許勢男人(こせのおおと)等の意見を聞 き、物部大連麁鹿火を遣わして磐井を征伐させる。筑紫の御井郡(現在の久留米市、三井郡辺り)で激戦となり、磐井は斬 られてしまう。磐井の子、葛子(くすこ)は、糟屋(旧糟屋郡、現古賀町)にあった屯倉を(朝廷に)献上して父の死に連 なって死罪となることを免れた。 これが「日本書記」の記す「磐井の乱」である。しかし、「書記」はあくまでも官営出版物であり大和朝廷側から見た記録 である事を念頭に以下を読み進んでいただきたい。 『古事記』継体天皇条 此の御世に、筑紫の君、石井、天皇之命に従はずして、礼なき事多かりき。かれ、物部の荒甲の大連、大伴之金村の連二人 を遺して、石井を殺らしめ給ひき。 「古事記」も磐井は「反逆者」としている。命令に従わないので、物部荒甲(もののべのあらこ)、大伴金村(おおともの かなむら)の二人に殺されたと言う。 『国造本紀』 伊吉島造、磐余王穂の朝、石井に従へる者新羅の海辺の人を伐つ。天津水凝の後の上毛布直の造なり。 この書物については私はあまり詳しくないが、これによれば磐井に従っていた者が新羅に確かにいたことになる。伊吉島造 がこれらを滅ぼしたと言うことは、磐井はやはり「官」に逆らったことになるのだろう。 『筑紫国風土記』逸文 筑後の国の風土記に曰はく、上妻の県。県の南二里に筑紫君磐井の墓墳あり。高さ七丈、周り六十丈なり。墓田は、南と北 と各六十丈、東と西と各四十丈なり。石人と石盾と各六十枚、交陣なり行を成して四面に周匝れり。東北の角に当りて一つ の別区あり。号けて衛頭と曰ふ。衛頭は政所なり。其の中に一の石人あり、縦容に地に立てり。号けて解部と曰ふ。前に一 人あり、裸形にして地に伏せり。号けて偸人と曰ふ。生けりしとき、猪を偸みき。仍りて罪を決められむとす。側に石猪四 頭あり。臓物と号く。臓物は盗みし物なり。彼の処に亦石馬三疋・石殿三間・石蔵二間あり。古老の伝えて云へらく、雄大 迹の天皇のみ世に当りて、筑紫君磐井、豪強く暴虐くして、皇風に偃はず。生平けりし時、預め此の墓を造りき。俄にして 官軍動発りて襲たむとする間に、勢の勝つましじきを知りて、独自豊前の国上膳の県に遁れて、南の山の峻しき嶺の曲に終 せき。ここに、官軍、追ひ尋ぎて蹤を失ひき。士、怒泄まず、石人の手を撃ち折り、石馬の頭を打ち堕しき。古老の伝へて 云へらく、上妻の県に多く篤き疾あるは、蓋しくは慈に由るか。 問題はこの文献である。「逸文」(いつぶん)というのは、断片的にしか残っていない文章のことで、「筑紫国風土記」の なかに納められているが、本文にあるように、「筑後国風土記に曰く」となっていて、もともとは筑後国風土記にあった文 章のようにも思えるが、「筑後国風土記」という文献は、現在までの所その存在が確認されていない。筑後の国で起きた出 来事だからこう書いたのだろうという意見が定説である。上記逸文の大意は、 「・・・・筑紫君磐井の墓がある。衛頭(がとう)という別区(べっく)があって、ここに様々な石像物が立てられており、 猪を盗んだ盗人が裁かれている様子が描かれている。磐井のおこないは荒々しく、大和朝廷にも従わなかった。磐井は生前 この自分の墓を築いた。突然、朝廷軍が襲ってきて、磐井は豊前の国へ逃げた。朝廷軍は追ったが逃がしてしまい、怒りの 治まらない兵士たちは、この磐井の墓に立っている石人の手を壊し、石馬の首を落とした。土地の古老がいうには、上妻の 県(八女市)に病気がちの人が多いのはそのせいである。」 となる。ここで、地元の人や「磐井の乱」が「乱」ではないとする人達が着目するのは、「俄にして官軍動発りて襲たむと する間に、」という部分である。ここには、磐井が「反逆」したのではなく「官軍」が突然襲ってきたことが読みとれると いう。確かにそういう見方も出来るだろう。しかし、その前段に「豪強く暴虐くして、皇風に偃はず」とあるので、大和か ら見ればこれは「反逆」と捉えられるのではなかろうか。 磐井のほうからすれば、「理不尽にも強権を持って」攻め込んできた、という事になるのかもしれないが、社会が変革・統 一へ向かう時というのはいつでも同じ様な事が起きる。アメリカにおけるインディアンや、明治期のアイヌの人達のような ものである。有無を言わさず新しい体制に組み込み、相容れない者は抹殺してしまう。私の「磐井の乱」についての考えは 「岩戸山古墳」の中でも述べたが、日本が中央集権への統一に向かう中で起きた部族間闘争だと思っている。 大和朝廷が、まつろわぬ最後の(?)豪族を武力でなぎ倒し、屯倉を基盤として九州を傘下におさめ、やがて西国一帯を支 配下に置いた象徴的な事件であったと思う。おそらくは、これに類した小規模な強権発動は日本中至る所で繰り返されたに 違いない。 しかし、そうは言っても実際に現地経営にあたる者は必要で、筑紫国造制度そのものは温存された。磐井の子孫は、大和朝 廷に従順な僕(しもべ)としてその後も生きていく事になる。以下の文献がそれを証明している。 『日本書紀』欽明天皇条(十五年) 余昌、遂に圍繞まれて、出でむとすれども得ず。士卒遑駭てて、所図知らず。能く射る人、筑紫国造といふもの 有り。進みて弓を彎き、占擬ひて新羅の騎卒の最も勇み壮れる老を射落す。発つ箭の利きこと、乗れる鞍の前後橋を通して、 其の被甲の領会に及ぶ。復続ぎて発つ箭、雨の如く、彌

しくして懈らず。圍める軍を射却く。是に由 りて、余昌及び諸将等、間道より逃げ帰ることを得たり。余昌、国造の、圍める軍を射却けしことを讃めて、尊びて名けて 鞍橋君と日ふ。 『日本書紀』欽明天皇条(十七年) 十七年の春正月に、・・・・是に、阿倍臣・佐伯連・播磨直を遺して、筑紫国の舟師を率て、衛り送りて国に達らしむ。 別に筑紫火君百済本記に云はく、筑紫君の児、火中君の弟なりといふ。を遺して、勇士一千を率て、衛りて弥弖弥弖は津の 名なり。に送らしむ。 『日本書紀』天智天皇条 (十年) 十一月の甲午の朔癸卯に、対馬国司、使を筑紫大字府に遺して言さく、「月生ちて二日に、沙門道久・筑紫君薩野馬・ 韓島勝裟婆・布師首磐、四人、唐より来りて自さく、・・・・ 『日本書紀』持続天皇条(四年) 冬十月・・・・乙丑に、軍丁筑後国の上陽

郡の人大伴部博麻に詔して日はく、「天豊財重日足姫天皇の七年に、百済を救 ふ役に、汝、唐の軍の為に虜にせられたり。天命開別天皇の三年に

びて、土師連富抒・氷蓮老・筑紫君薩夜麻。 弓削連元宝の兒、四人、唐人の計る所を奏聞さむと思欲へども、衣

無きに縁りて、達くこと能はざることを憂ふ。

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館巡り/ 岩戸山歴史資料館

邪馬台国大研究・ホームページ /博物館巡り/ 岩戸山歴史資料館