SOUND:boxer

SOUND:boxer

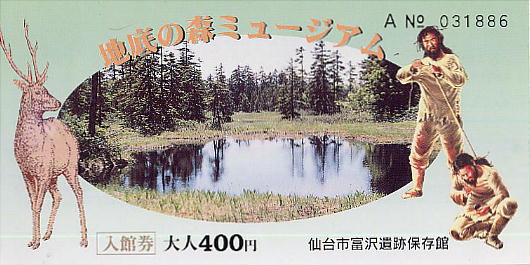

地底の森ミュージアム

(仙台市富沢遺跡保存館)

2005.7.17(日) 仙台市

--------------------------------------------------------------------------------

■ 地底の森ミュージアム

--------------------------------------------------------------------------------

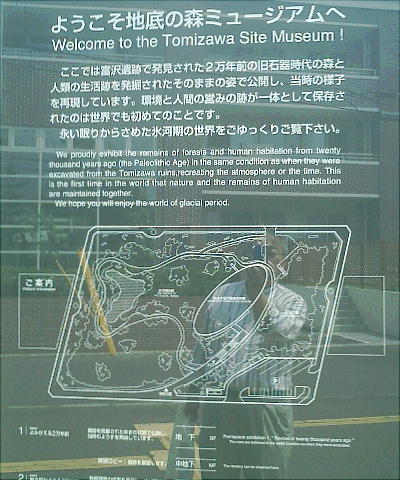

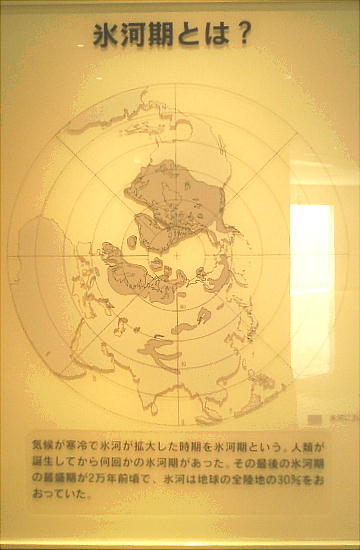

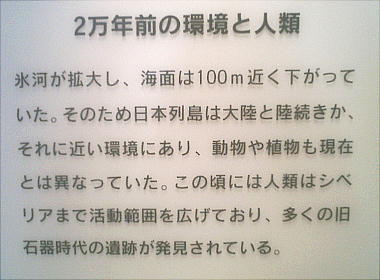

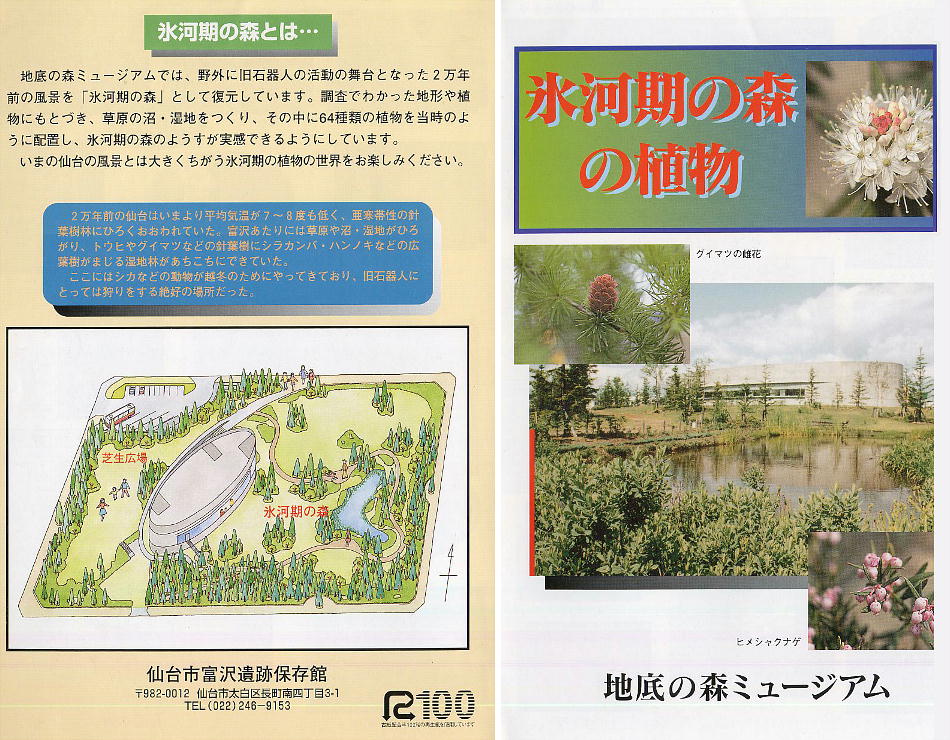

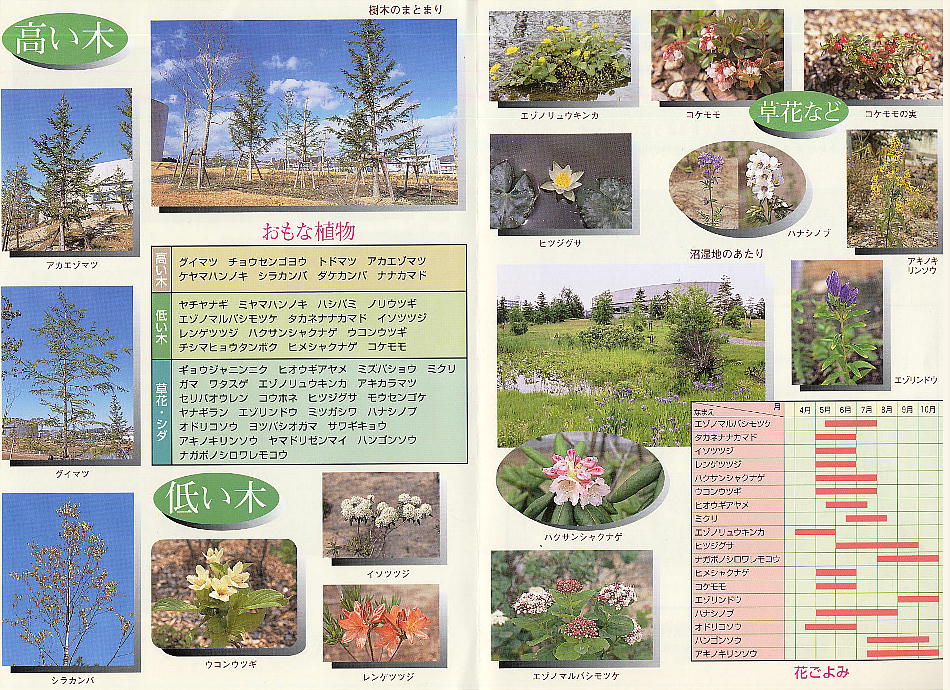

地底の森ミュージアムは、正式名称は「仙台市富沢遺跡保存館」といい、旧石器時代の富沢遺跡を中心としたテーマミュー

ジアムである。ここでは富沢遺跡から発掘された、2万年前の旧石器時代の遺跡面を現地に当時のまま保存し、一般公開し

て、発見された資料などから当時の環境と人類の活動を生き生きとよみがえらせる展示を目的にしている。平成8年11月

開館した。発掘されたままの状態で保存するため、遺跡を大地から切り離さず、床のない特殊な建築土木工法と、最先端の

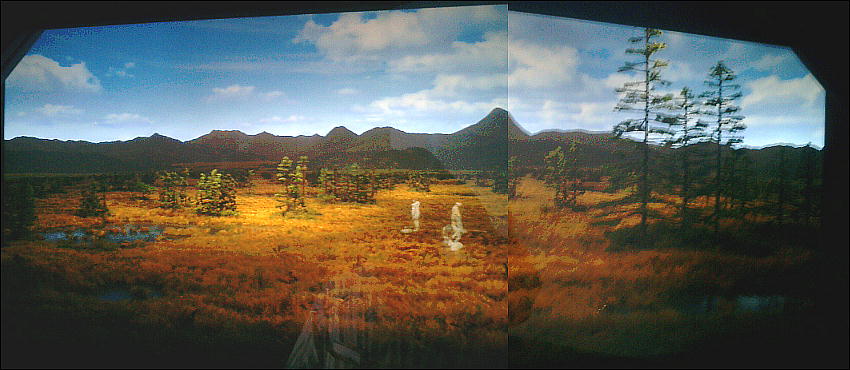

科学技術を応用した新しい保存処理方法を採用している。またミュージアムを取り囲む屋外には、約2万年前の氷河期の森

が復元植樹されており、屋外を散策することもできるし、ミュージアム内から眺めることもできる。

こういう形式の博物館は、私は以前に福岡の「金隈(かねのくま)遺跡」で見たことがあるし、太古の原生林をそのまま保

存してあるという意味では、日本海の富山湾にある「魚津(うおづ)埋没林博物館」は、水中をそのまま仕切って博物館に

してあった。しかしあそこは縄文時代である。せいぜい紀元前2−3000年前の埋没林だ。それに比べてここは2万年前

である、しかもこの遺跡は旧石器人の焚き火の跡が残っているのだ。2万年前の旧石器人の生活の痕跡! 藤村新一によっ

てボロボロにされた東北の旧石器遺跡群のなかでも、ここは彼が関与していない、正真正銘の旧石器遺跡なのである。

地底の森ミュージアム

--------------------

建築概要 鉄骨・鉄筋コンクリート

地下1階・地上1階

敷地面積 14,263m2

建築面積 1,196m2

延床面積 2,743m2

施設内容 地下

常設展示室1 埋没林展示

地下 遺跡展示・スライドと映画の上映

屋外 約2万年前の氷河期の森

----------------------

主な収蔵品・展示品等

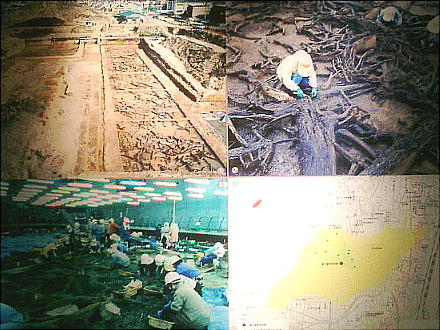

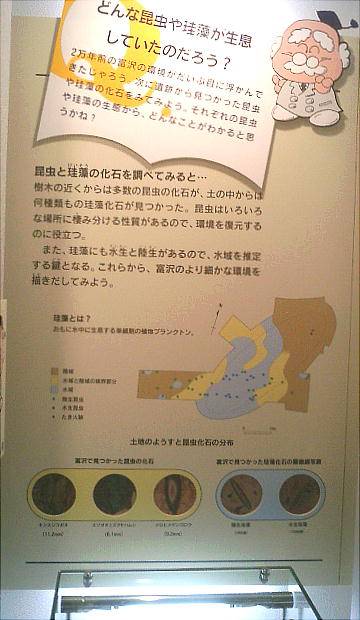

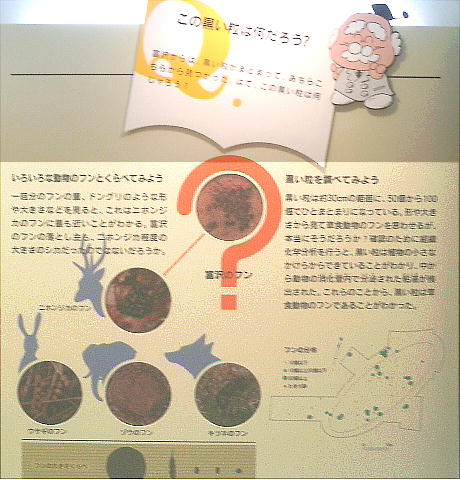

昭和63年に発掘された2万年前の樹木や焚き火跡などが残る後期旧石器時代の遺跡面を発掘した状態の

まま,展示。また,球果・葉・種子などの植物化石・動物のフンの化石等を収蔵。

----------------------

開館(園)時間 9:00〜16:45(入館は16:15まで)

休館(園)日 月曜日(休日を除く) 休日の翌日(祝日または土・日曜日を除く)

第4木曜日(休日・12月は除く) 12月28日〜1月4日

入場料金 大学生以上 400円 高校生 200円 小・中学生 100円

----------------------

郵便番号:982-0012

住所:宮城県仙台市太白区長町南4-3-1

電話:022-246-9153

FAX:022-246-9158

MAIL:t-forest@coral.ocn.ne.jp

交通案内 地下鉄長町南駅より徒歩約5分 JR東北本線長町駅より徒歩約20分

東北自動車道仙台南インターより約7km

----------------------

財団法人 仙台市歴史文化事業団 仙台市富沢遺跡保存館

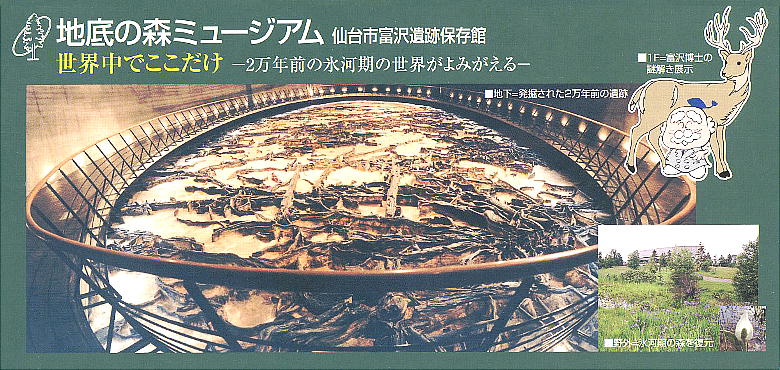

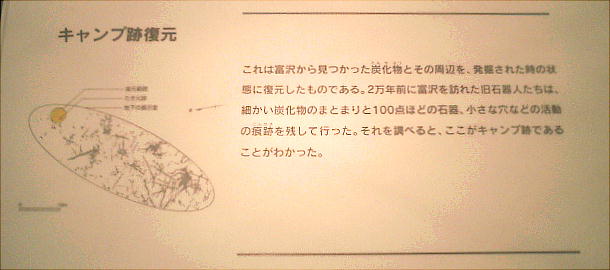

旧石器時代の森とキャンプ跡の保存。敷地の地下1階に広大な遺跡の完全保存。

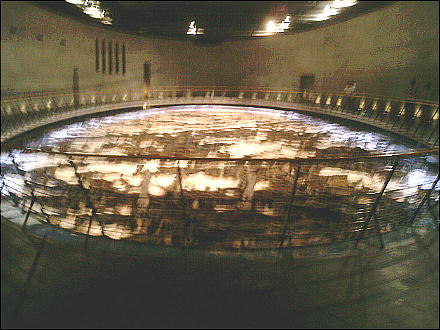

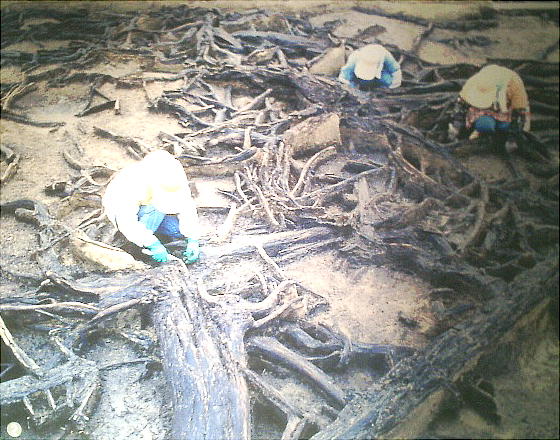

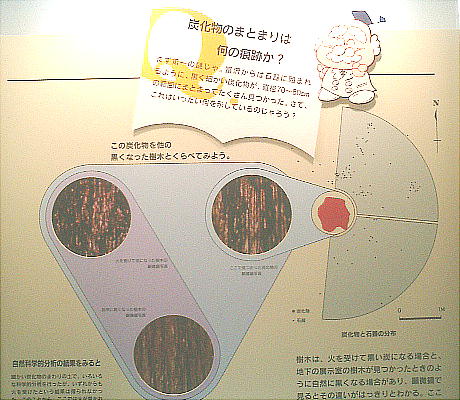

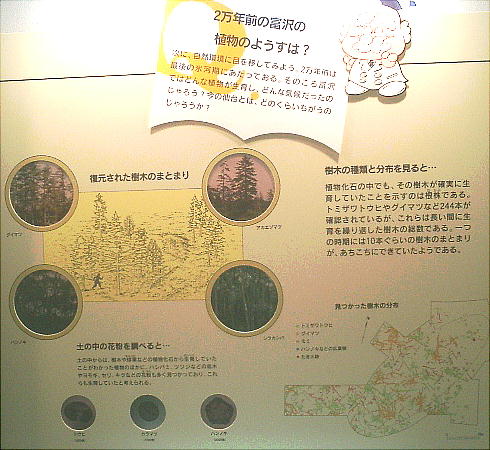

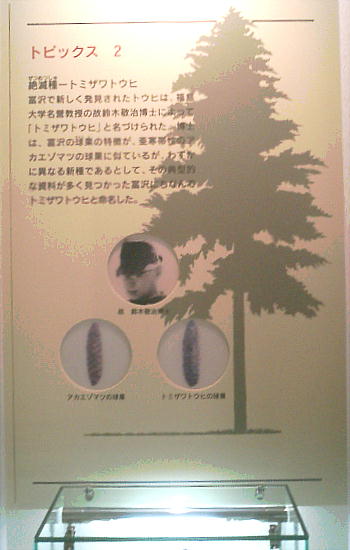

地下8m(標高約7m)の層準から,2万年前の旧石器時代の生活跡が,樹木群や動物のフンなどとともに発見された。博物

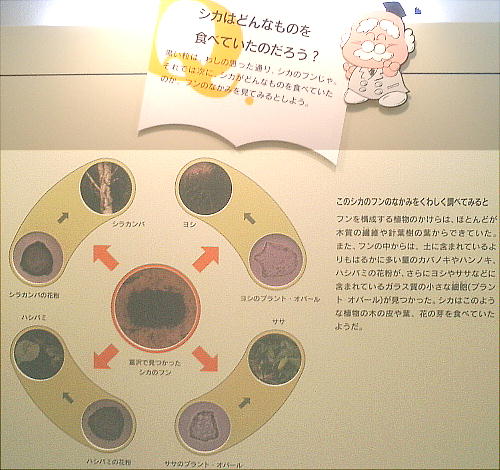

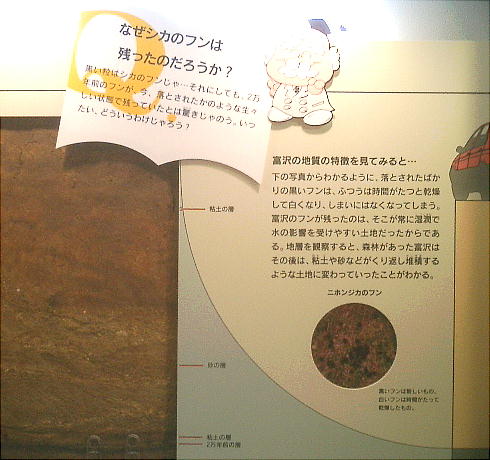

館に入ると,まずこの地下8mの遺跡へと案内される。手摺りにそって歩いていくと,たくさんの樹根,たき火の跡,鹿のフ

ンなどを見ることができる。樹木は主に根株や折れた幹で,その多くはトウヒなどの針葉樹である。わずかに広葉樹も混じっ

ている。これらの樹木には,特殊な薬品処理が施してあり,地下水などの影響を受けにくくなっている。

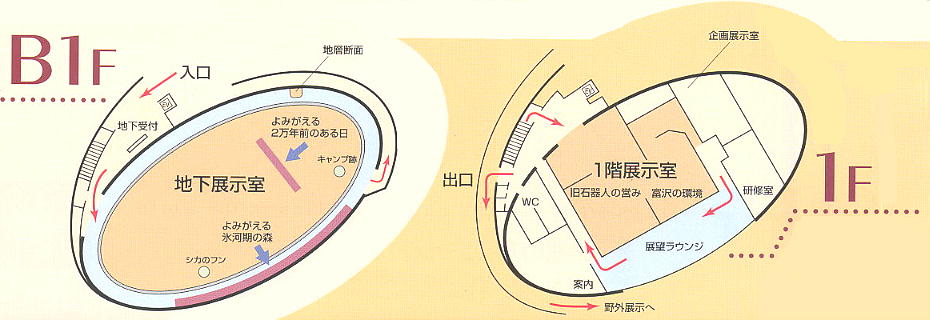

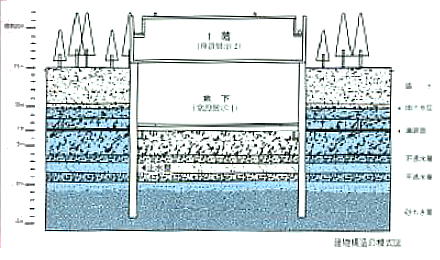

当時の状況を保存・公開するために、大きな楕円の筒を地下の堅い地盤まで埋め込み、(地下水の侵入を防ぐ目的で、厚さ

80cmの外壁を地下20mの深さまで築いている。)その筒は地上部分ではそのまま建物の壁になっている。地下展示室

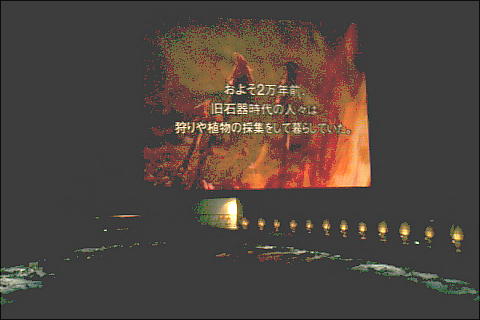

は、発掘された面を回廊が1周し、照明はほの暗く、BGMも流れている。決まった時間に、壁にスライド映写と、スクリ

ーンにビデオ映像の投影が行われる。地上階は展示室や研修室などがあり、ガラス窓からは、外の旧石器時代の森林風景を

眺められる明るいつくりになっている。

常設展示の構成は大きく三部から構成されている。

1 地下展示 −よみがえる2万年前−

遺跡を発掘されたままの状 態で公開し,当時の様子を再現している。

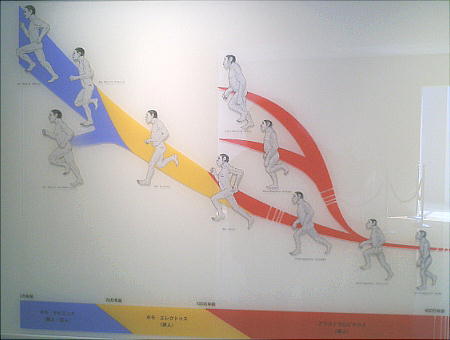

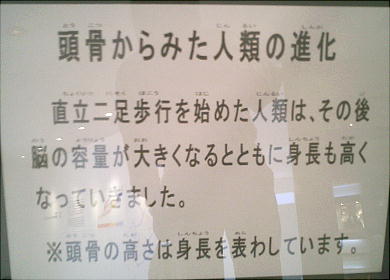

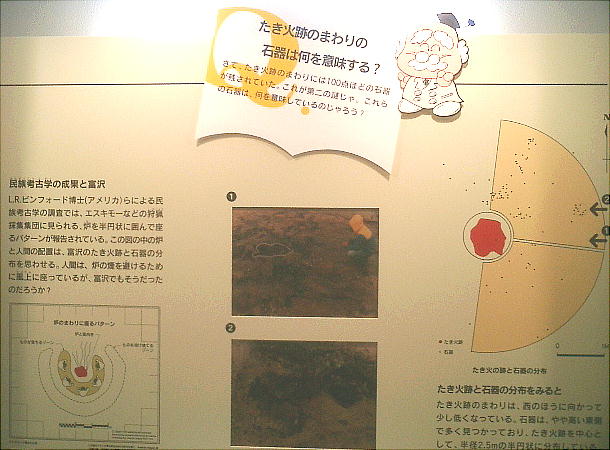

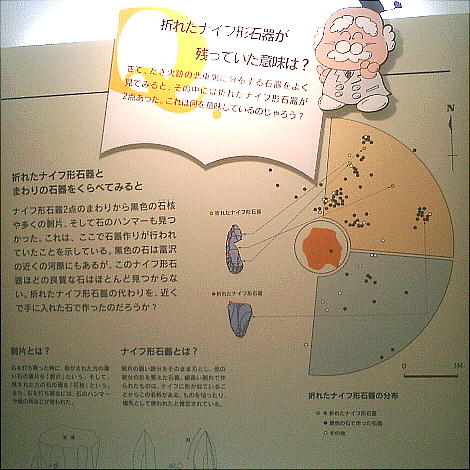

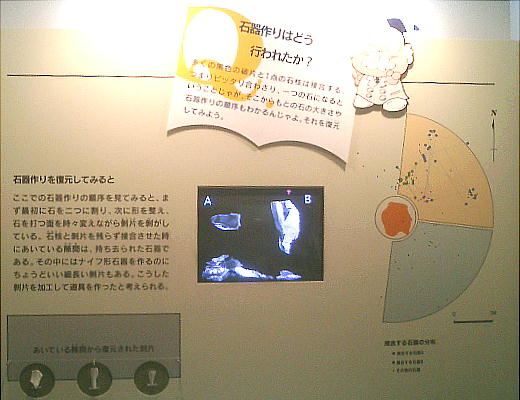

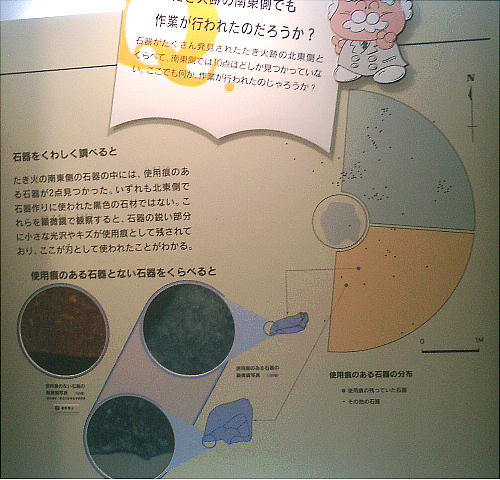

2 1階展示 −解き明かされる2万年前−

発掘調査の成果を展示し,謎解きパネルがある。

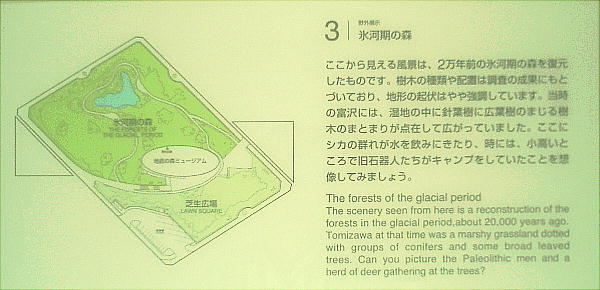

3 野外展示 −氷河期の森−

2万年前の風景を復元している。

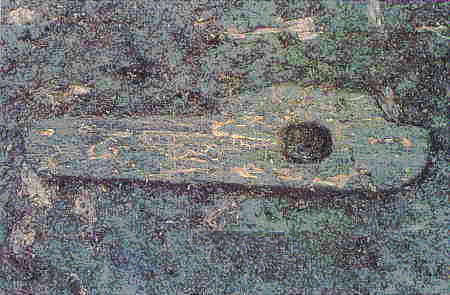

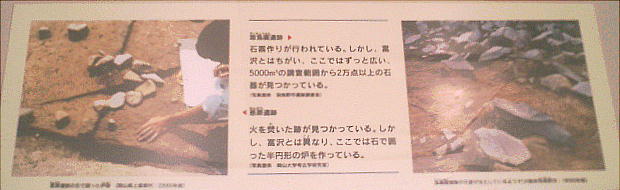

旧石器人のたき火の跡と石器を作っていた痕跡(上)。

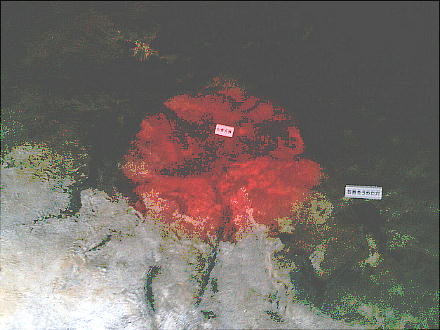

上左の白っぽい部分は、地下から地表に噴出してきた二酸化マンガン(?)の粉。

一番上の線が、現在の地表面で、

足の下、掘ってある穴の底が2万年前の地表面。

博物館の断面図。遺跡の存在する層準は,この地域の地下水面よりも低いため,何もしないと遺跡は水没してしまう。水没を

防ぐために,建物のまわりには,厚さ80cmの止水壁が地下20mまで存在する。下の方は,水を通しにくい地層(不通水

層)を利用して,水の侵入を防いでいる。しかし、説明してもらったガイドさんの話では、どこからか二酸化マンガン(?)

のしろい粉が地表に噴出してくるそうで、確かに遺跡のあいこちで白っぽい部分が見えた。

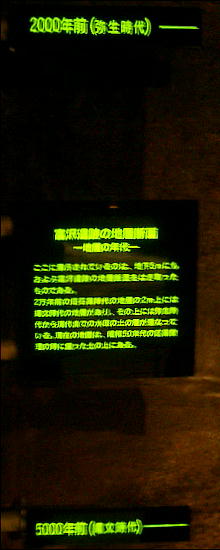

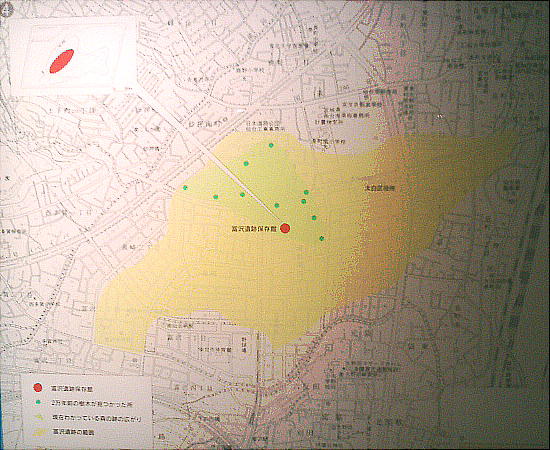

富沢遺跡はもともと、水田跡が集まった弥生遺跡として知られていた。ここに小学校が建設されることになり、昭和62−

63年(1987・1988)にわたって事前発掘調査が行われた。30次におよぶ発掘調査の結果、地層の上から順に、近世・中

世・平安時代・古墳時代・弥生時代の水田跡、それに植物の根や茎がよく残っている泥炭層が存在し、その下からは縄文時

代の穴や倒木の跡が発見された。さらに2m下(現在の地面から約5m下)からは、約2万年前の旧石器時代に生きた人達

の活動(キャンプ)跡と森林跡、動物の生息跡などが一緒に見つかった。この発見は世界的にも注目を浴び、遺跡を発掘さ

れたままの状態で保存・公開するために、建設を予定していた小学校を別の場所へ移し、保存施設を建てることになった。

その後、平成8年(1996)11月に「地底の森ミュージアム」として開館した。

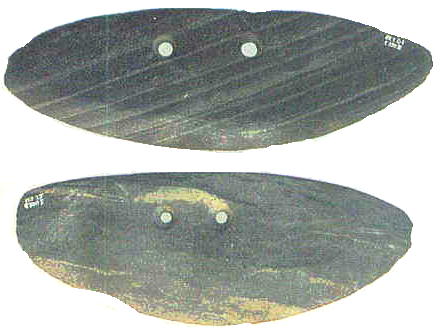

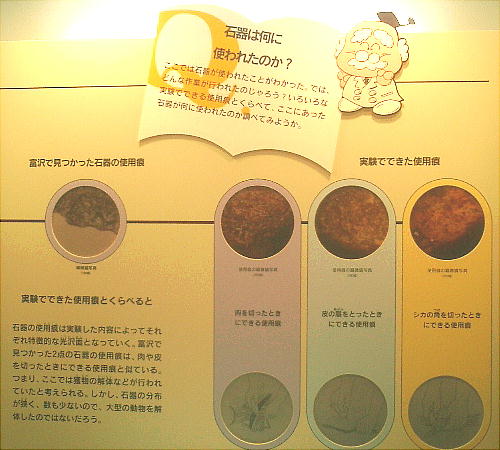

この博物館では,実際に発掘された遺跡をそのまま見ることができるほか,厳選された資料を用いて,2万年前の遺跡周辺の

環境(気候,植物,動物など)や人々の暮らし(石器のつくりかたや使い方,たき火など)を紹介している。なぜそういう事

が分かるのかという説明も簡潔明瞭にされていて興味深い。

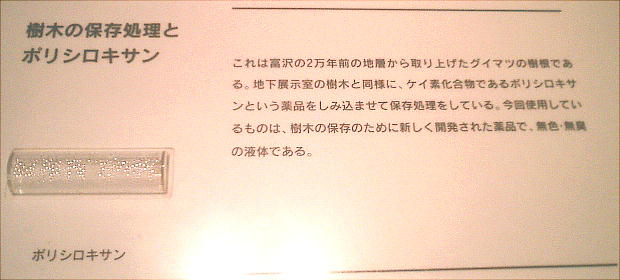

旧石器時代の森林の跡を、発掘されたままの状態で保存公開するために、ここでは特殊な保存処理剤が使われている。無色

・無臭のこの保存処理剤は「ポリシロキサン」と呼ばれ、最先端の科学技術が応用されている。ポリシロキサンはケイ素化

合物の一種で、化学反応によって水へ溶けにくくなり、また分子レベルで水の動きを抑え、カビなどの発生を防止する効果

をもっている。そして、分子構造式を変えることによって、親水性にも疎水性にもできる性質を持っている。。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 地底の森ミュージアム

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 地底の森ミュージアム