Music: Anytime at All

Music: Anytime at All99.4.24(土)縄文時代・中里遺跡 & 2006年9月

エントランス

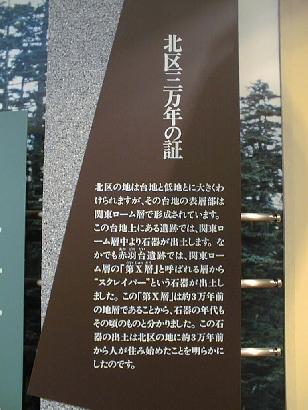

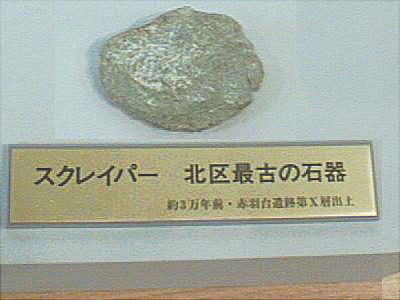

縄文以前

縄文時代の一大海産物加工工場

中里遺跡

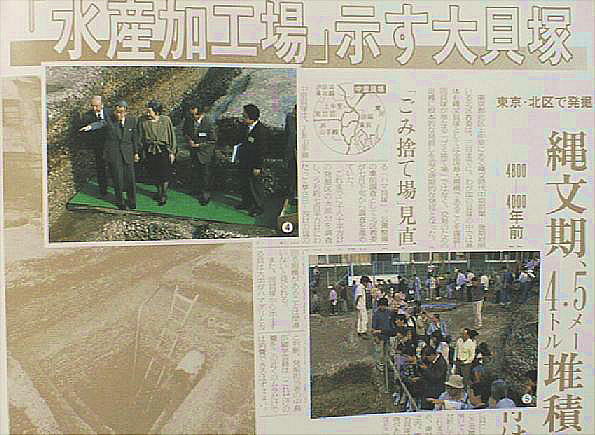

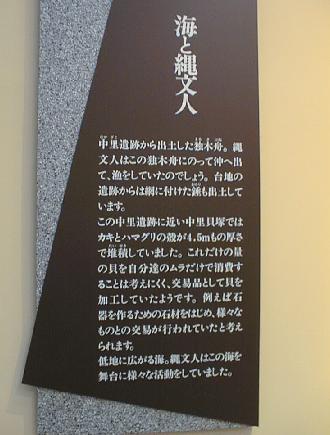

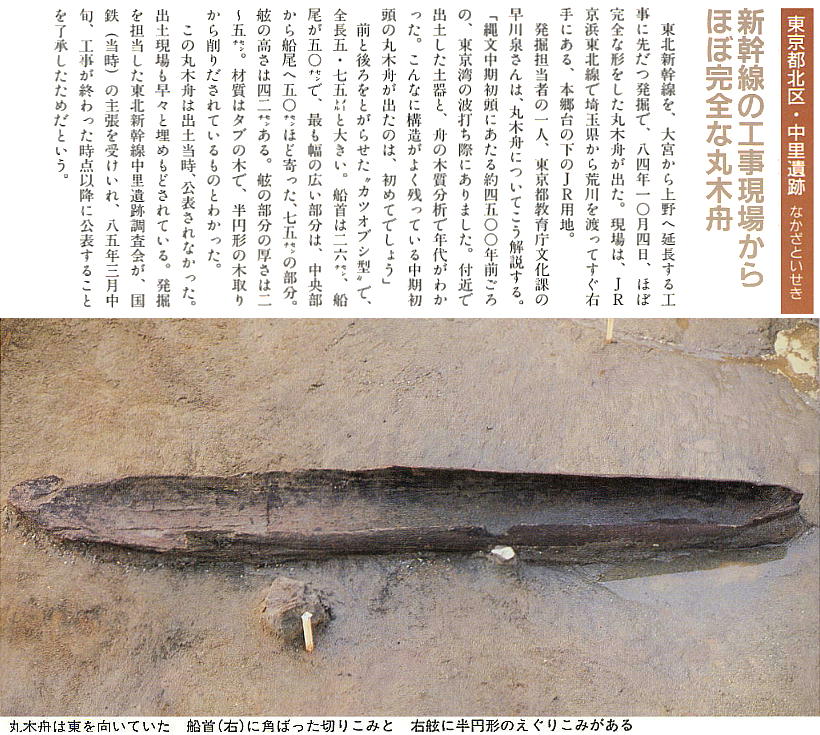

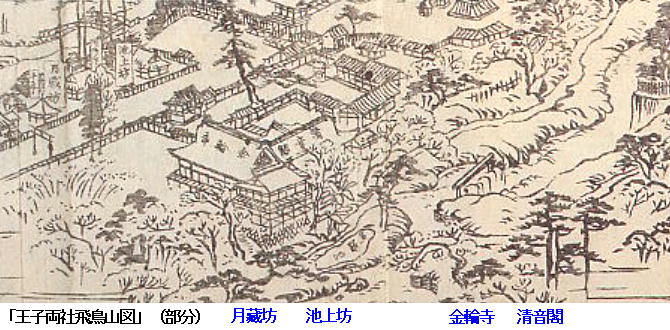

東京都北区上中里2丁目の中里貝塚は、明治時代から知られた貝塚遺跡であった(明治19年:1886白井光太郎氏が「人類学 会報告」に「中里村介塚」として報告)が、東京の寄せくる開発と都市化の波に、いつしか忘れられた遺跡となっていた。 このページの数段下に掲げた丸木舟(発掘時の写真と現在飛鳥山博物館に展示されている実物)は、10数年前に新幹線の上 野駅乗り入れ工事に伴って発見されたが、この発見場所は中里貝塚からは200mほど離れていた。平成8年夏、北区公園整備 に伴う事前調査の発掘で、調査開始直後から純貝層が出土し1m、2mと層が重なっており最終的には4.5mもの厚さを持った 我が国最大規模の貝塚である事が明らかになった。又、単に貝層の規模だけでなく、今まで出土した事のない遺構も出現し、 先だって出土していた丸木舟との関連や、縄文海がこの中里まで来ていた事などが判明して一躍有名になった。上段の写真 のようにマスコミにも取り上げられ、天皇皇后両陛下も見学に訪問されるほどだった。 中里遺跡は平成9年2月、約半年にわたる調査を終了しすべて埋め戻された。現在のJR上中里駅から、尾久操車場、田端 操車場にはさまれたほぼ真ん中あたりが、中里貝塚である。 下左は発掘時の貝層。右は、貝やカキを加工していた施設と見られる遺構。貝は、ハマグリとカキが殆どで他の種類は数え るほどしかない。又、同一層には大きさの揃った貝殻が集積している事から、単に集落のみで消費するための貝ではなく、 大量生産(処理?)目的で捕獲・加工した可能性が大きい。

身を取り出した貝殻は砂浜から海側へ順に捨てられている。それにしても驚くべき量である。

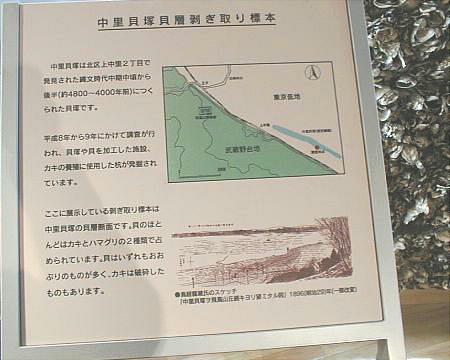

現在この博物館に展示されている、発掘時の中里遺跡貝塚層のハギ取り断面。高さ5,6mのものが展示してある。

<中里貝塚の特徴> 1.カキ、ハマグリの2種類に限定されていることから、貝を選定して採取加工して いたと考えられる。 2.土器・石器類は殆ど出土せず、発掘当初は貝の加工法が不明であったが、加工処 理跡とおもわれる 遺構の出土で、ここが共同作業の作業場遺跡と判明。 3.大量生産の貝類は、おそらく山村民との物々交換の為生産されたと推測できる。 即ち交易の可能性である。 4.遺跡は、貝層3〜4.5mで、40m幅が約1kmは続くと見られている。しかも土器石器、 他動物の骨は全く出土しない我が国の貝塚遺跡の中でも希有な遺跡。

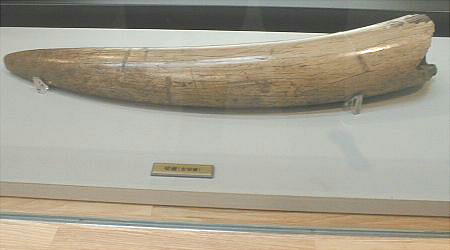

貝の処理については2つの方法が推測されている。1つは、貝を入れた水中に焼けた石を投げ込み瞬時に煮立てる方法。も う一つは、焼いた石の上に貝をのせ上から水をかけ植物の葉をかぶせて蒸し上げる、というもの。いずれも推測の域をでな いが一番可能性の高い処理方法と考えられている。処理した貝はおそらく「干し貝」にして交易に用いたと考えられる。下 の写真の丸太舟も、おそらく貝の採集に沖合へこぎ出すために使用された事だろう。

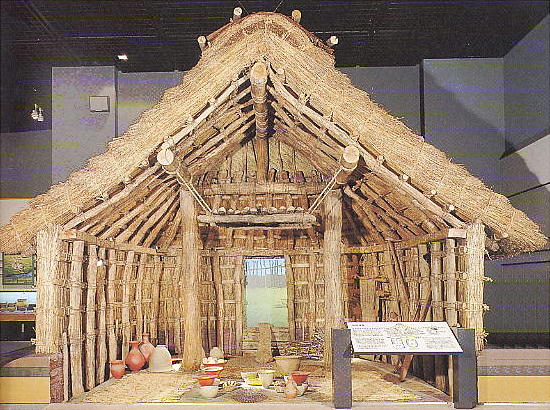

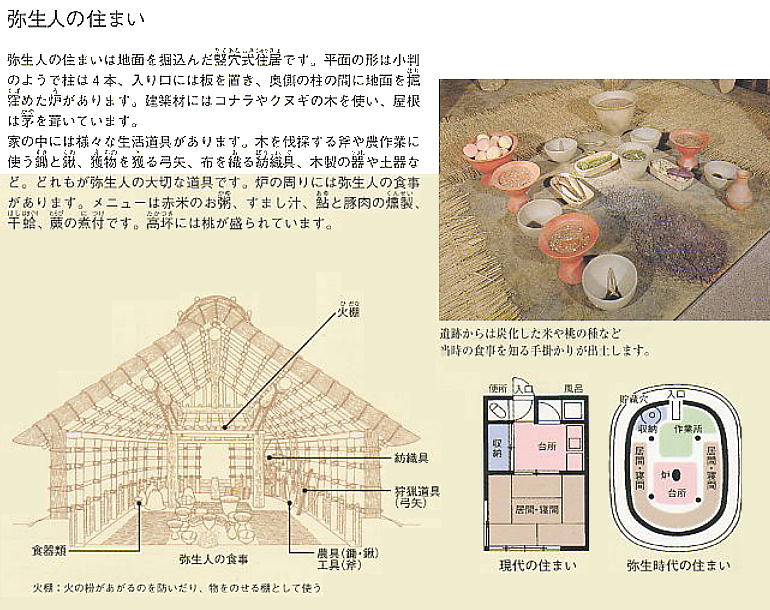

縄文・弥生時代

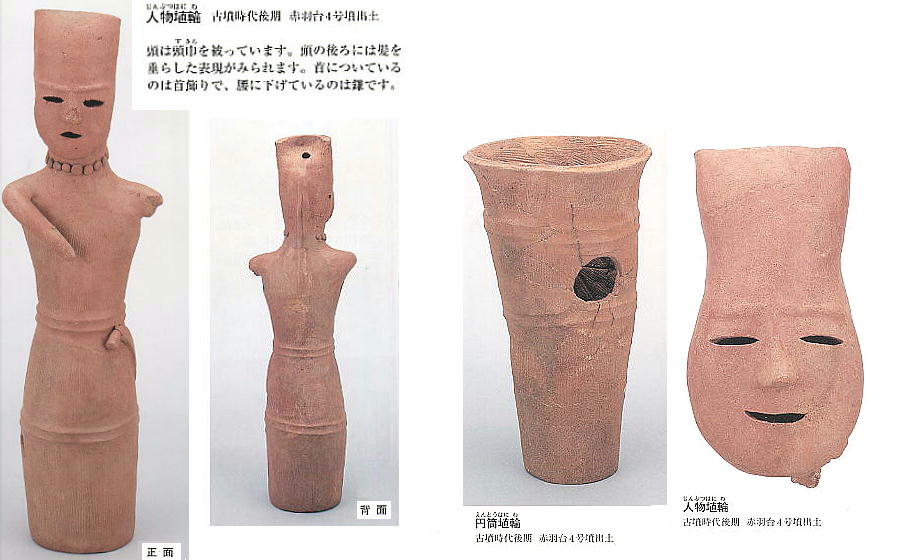

古墳時代

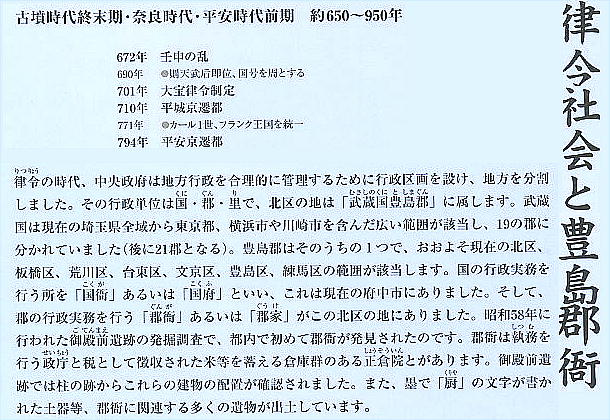

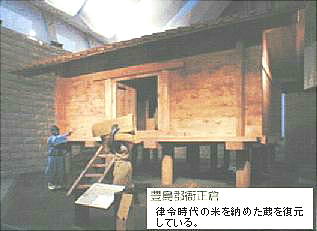

古墳時代以降

中世・近世

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館めぐり / 飛鳥山博物館

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館めぐり / 飛鳥山博物館