Music: Across the Universe

Music: Across the Universe田植えの済んだ田園の奥、霧雨の山麓に博物館は建っている。周りには文学館なども立ち並んでおり、滋賀県はここを一大 文化ゾーンにしたいようである。

|

博物館の屋根は中世ヨーロッパの教会を思わせる。ヨーロッパに強い関心を寄せていた信長の気持ちを表したものだという。

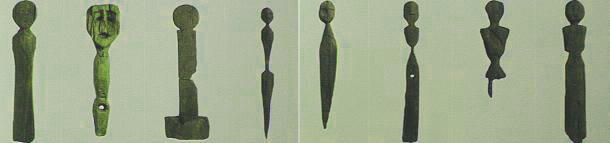

草津市および琵琶湖周辺遺跡から出土した木偶・土偶・埴輪

滋賀県には粟津湖底遺跡のように琵琶湖の底に沈んでしまっている縄文の遺跡も多いが、安土近辺の干拓地にあった「大中 遺跡」は大規模な弥生村であった。さまざまな出土品からこのあたりの弥生人達が稲作や狩猟に日々の生活を送っていた様 子が窺い知れる。

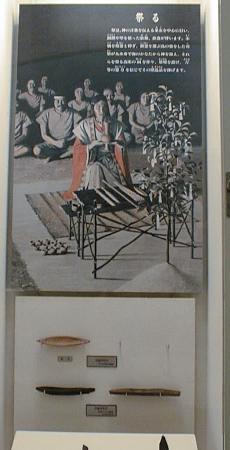

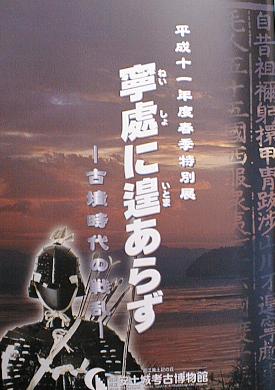

訪れた日は、特別展「寧処に暇あらず(ねいしょにいとまあらず) −古墳時代の戦乱−」の期間中であった。戦乱に明け 暮れた豪族達の遺品や、全国の弥生・古墳時代の遺物が展示されていた。武具・馬具などから勢力争いに奔走していた古代 人の厳しい時代を偲ぶ事ができる。

当時の豪族達の衣装の復元。出土品の復元に基づく推定衣装

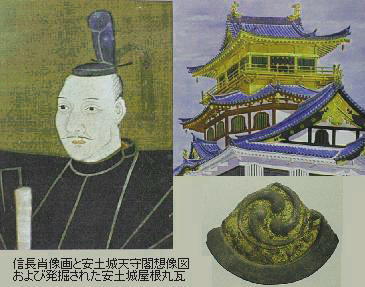

勿論信長コーナーもちゃんとある。安土城の模型など、戦国時代の好きな人も十分楽しめる。

中庭 −回廊展示場 −

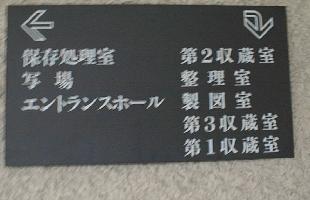

廊下を巡るようにして鉄碎や土器片などの展示物が陳列されており、ガラス越しに中の作業風景が見学できる。あいにくこ の日は連休ど真ん中で無人であったが、琵琶湖の粟津遺跡のはぎ取り地層などが展示されていた。

粟津湖底遺跡からの「はぎ取り地層」。遺跡の復元は「びわ湖博物館」で見る事ができる。

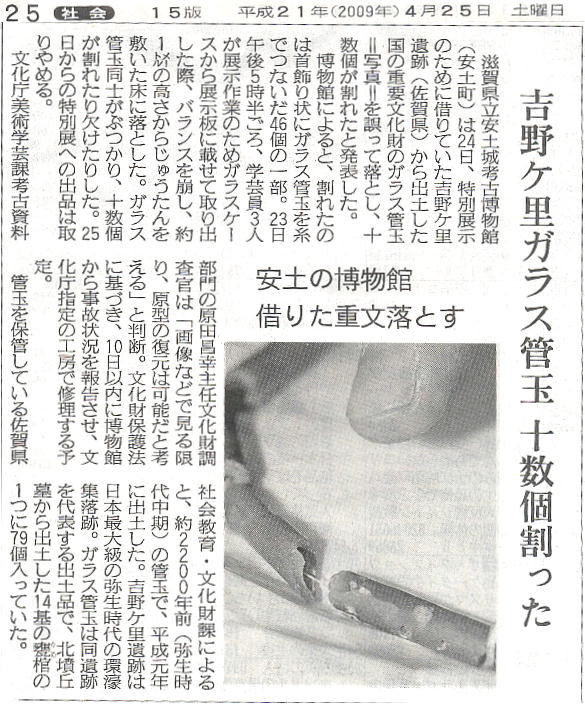

吉野ヶ里出土品破損 「私の不注意」滋賀の博物館課長謝罪破損したガラス管玉(佐賀県教委提供) 佐賀県の吉野ヶ里遺跡で出土した重要文化財のガラス管玉(くだたま)十数点が、滋賀県立安土城考古博物館で展示作業中に破損 していたことが分かり、佐賀県内の関係者に困惑が広がった。遺跡が全面保存されるきっかけとなった貴重な出土品だけに早急 な修復を求める声が上がっている。 安土城考古博物館では24日夜、重野満子館長と、破損した学芸課長が記者会見。重野館長は「深く反省している。二度とこ のようなことがないようにしたい」と謝罪し、課長は「私の不注意です」と話した。 佐賀県社会教育・文化財課によると、ガラス管玉は遺跡の墳丘墓の甕棺(かめかん)から見つかった副葬品。製作は紀元前2〜 1世紀頃とされる。1989年の発掘調査で銅剣とともに79個が発見された。 吉野ヶ里の王の財力と、中国との盛んな交流を示す遺物と評価されている。 同課の担当者は「管玉の発見は、遺跡を全面保存しようとする運動の原動力となった。それだけに非常に残念だ」と肩を落と した。川崎俊広・佐賀県教育長は「吉野ヶ里遺跡を代表する出土品。後世に残す宝として大切に保管してきたもので、修復でき るなら一日も早くしてほしい」とのコメントを出した。 吉野ヶ里遺跡の管玉の発掘に携わった高島忠平・佐賀女子短大学長(考古学)は「ガラスの質が極めて高く、あれだけまとま った量の出土例はない。慎重に扱うのが当然で、とんでもないことだ」と憤っていた。 (2009年4月25日 読売新聞)

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館めぐり / 滋賀県立安土城考古博物館

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館めぐり / 滋賀県立安土城考古博物館