Sound: here come the sun

Sound: here come the sun昌慶宮 2002.10.24(木)

【昌慶宮(チャンギョングン)】 昌慶宮は、王族の女性のために1484年建立された付属宮殿であり、現在のものは復元されたものである。昌慶宮は、もともと、1418 年に、ハングル文字を創制した朝鮮の第4代王の世宗(セジョン)大王が即位した時、父親であった先王の太宗(テジョン)を慰労 するために建てられた所で、最初は「寿康宮(スガングン)」と呼ばれていた。

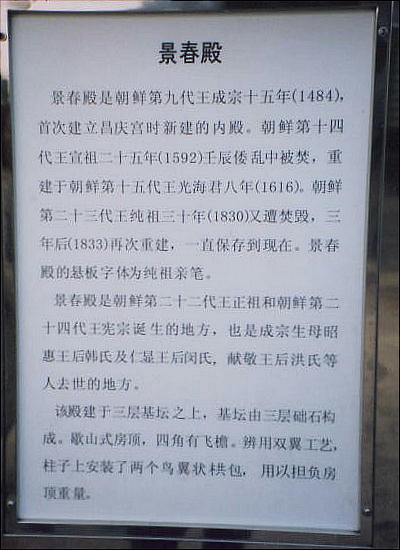

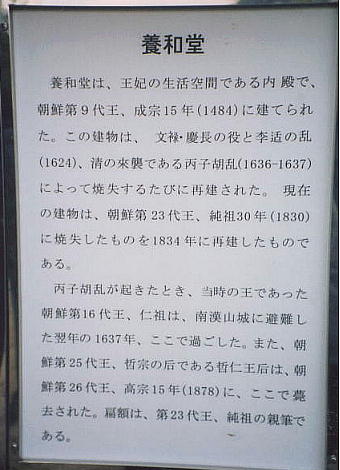

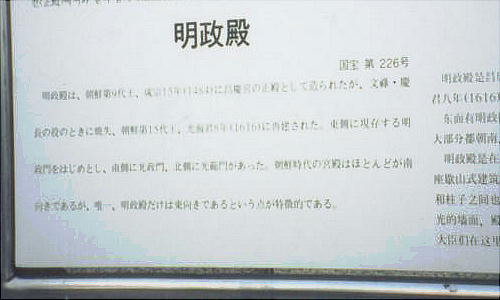

1591年(宣祖25年)、壬辰倭乱(文禄・慶長の役)により、全てを焼失してしまい、1616(光海君8年)に再建された。イ・グァルの乱 (1624年)の時に再び焼失してしまったが、その後、第9代王の1483(成宗14年)に、三人の大妃(元王の妃)のために再建して、 1484(成宗15年)、明政殿、文政殿、通明殿などの王宮を増築し「昌慶宮」と名を改めた。

昌慶宮は、日本統治時代の1909年(純宗3年)に、動物園と植物園、李王家博物館が建てられ、一般に公開された。それにより、王宮 としての権威を失い、1911年には、その名称も昌慶苑(チャンギョンウォン)というふうに格下げされるなど、その後長い間、宮殿 よりは公園として市民に親しまれてきた。しかし、1983年12月から3年間、復元工事が行なわれ、動物園などの娯楽施設が撤去移設す ることにより、昌慶宮の名前も、創建当時の宮殿としての姿も取り戻した。毎年10月、昌慶宮では、「科挙試験再現行事」が行われ、 国内外の人々に韓国の伝統文化が体験できる機会を提供している。

【ハングル】 街中はハングルであふれている。英語はチラホラあるが、日本語は殆どない。というより皆無である。英語もかぞえるほどしかなく、 恐るべき排他性ともいえる。韓国は固有の言葉とハングルという固有の文字を使っている。古くから人々は話し言葉を書き言葉とし て残そうと工夫し、様々な文字が作られたが、朝鮮時代(1392年〜1910年)の第四代王・世宗大王(セジョンデワン、位1418年〜 1450年)が、国立の学術研究機関である「集賢殿(チッピョンジョン)」の学者らに中国の音律体系、隣国の文字とその時代の韓国 語の音韻体系に関する分析を調査を命じた。この分析・研究作業を通じて新しく考案された文字が1446年に公布され、国民に教える 正しい音という意味で、「訓民正音(フンミンジョンウム)」と名付けられた。これが今日、「ハングル」として知られている韓国 の文字である。ハングルは、少数の人によって短期間で作られたという点、既存の他の文字の影響を受けずにまったく新しい書き言 葉として作られたという点で、非常に異例的な文字だと言える。ハングルの創製により韓国の文字文化は発達し、韓国近世化を促進 させたともいえる。

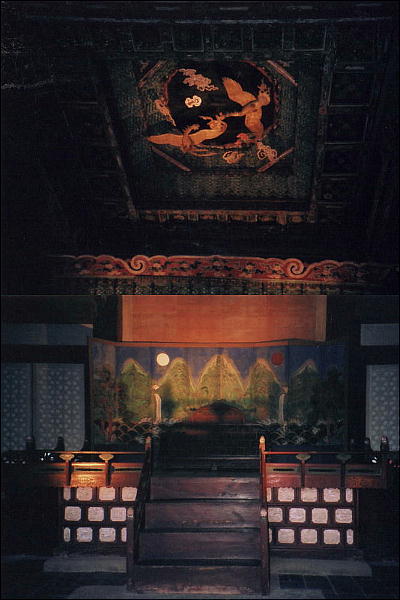

玉座。

参考:5大宮殿のうち、残り2つ 【徳寿宮・慶熙宮】 徳寿宮(トクスグン)は、もともと朝鮮王朝の第9代王である成宗の兄の月山大君の私邸であったが、壬辰倭亂(日本史=文祿慶長の 役)の次の年である1593年から15年間、王族が外出する時、一休みをする臨時の居場所として使われた。 1620年に建立された慶煕宮(キョンヒグン)は、景福宮が再建されるまで昌徳宮と共に280年余りの間、朝鮮王朝の正宮としての役割 を果たしてきた。 昌徳宮と昌慶宮を東闕と呼ぶのに対し、慶熙宮は西闕と呼んだ。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部 −韓国の旅・百済の旅−/chikuzen@inoues.net