Sound: godfather

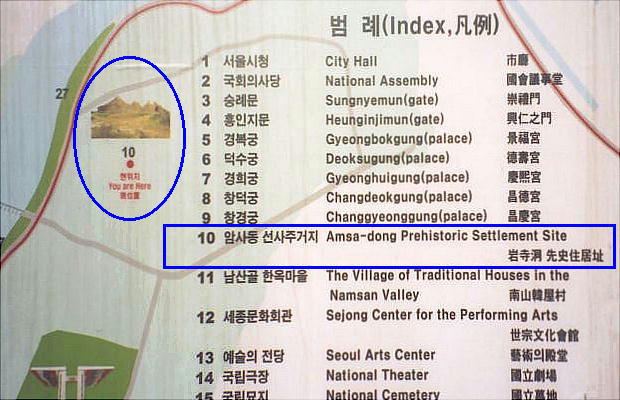

Sound: godfather岩寺洞先史遺跡 2002.10.26(土)

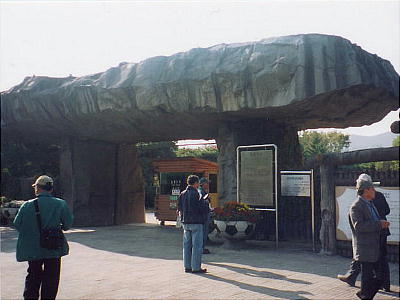

11時半頃遺跡へ到着したが、バスの入り口が見あたらず、探してると時間も経つのでとりあえず先に昼食を取って、午後再度訪問 する事になった。この日の昼食は何やったかな? これは前日の海鮮鍋のような気も。

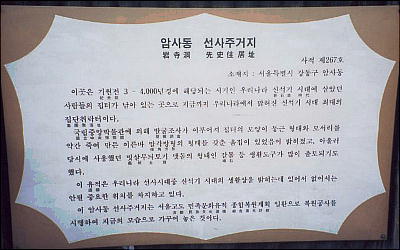

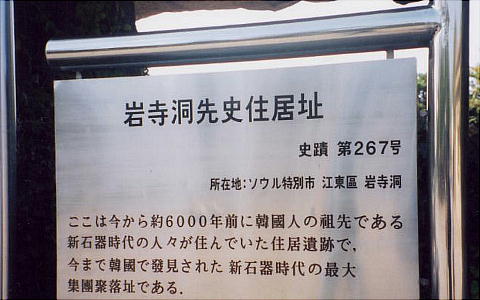

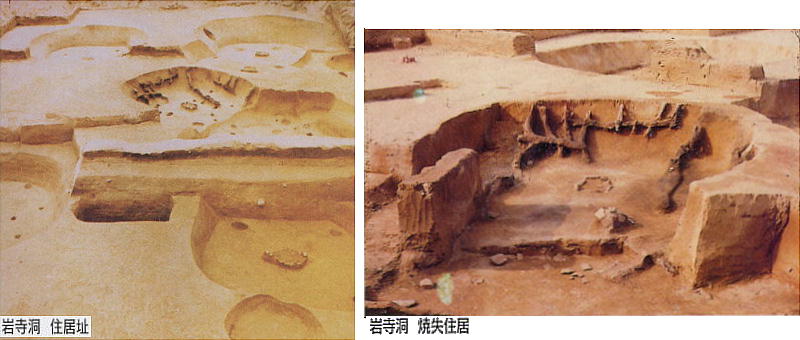

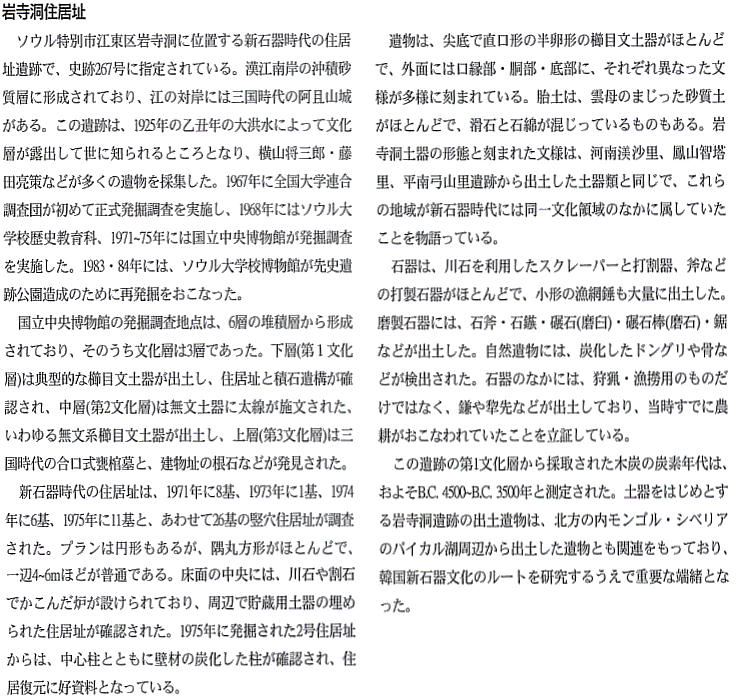

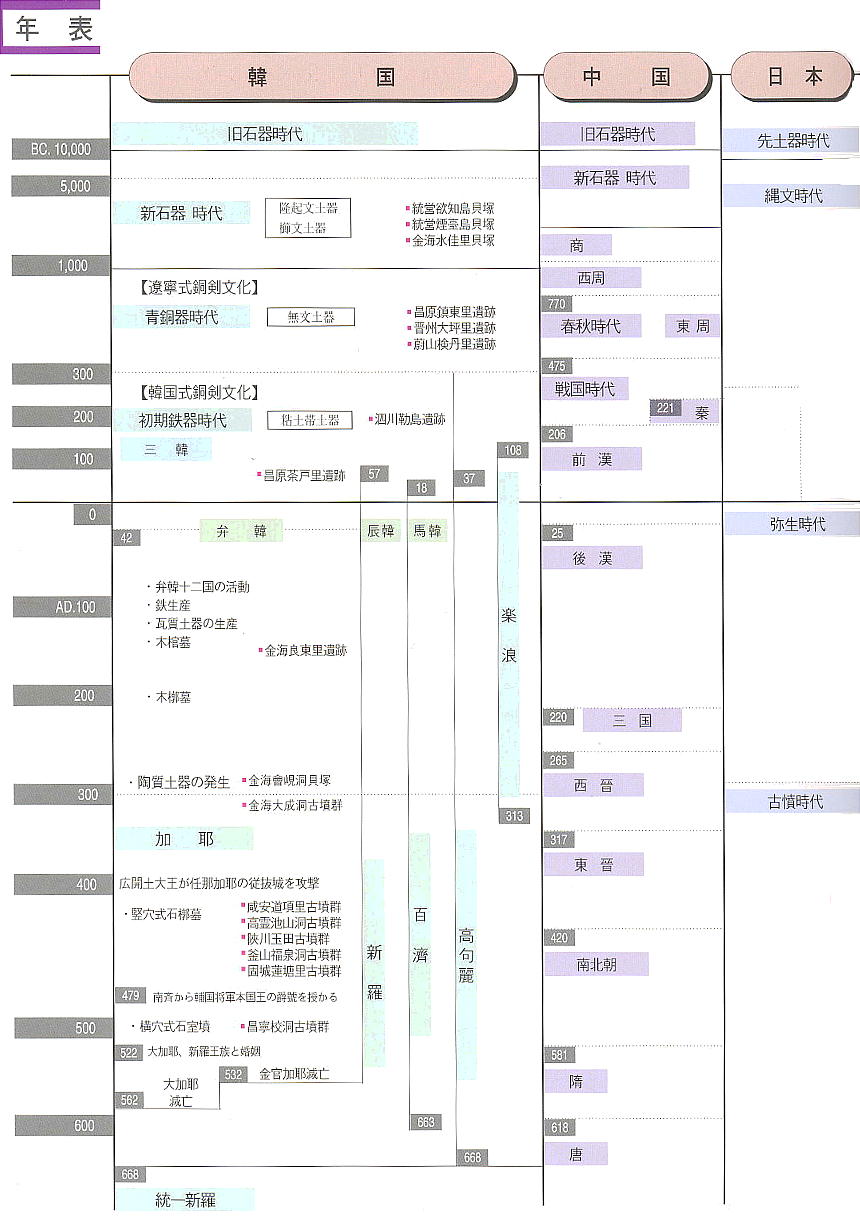

【岩寺洞(アムサドン)先史住居地】 「岩寺洞先史住居地」の遺跡は今から約6千年前、韓国人の先祖である新石器時代の人々が住んでいた住居遺跡で、この時代として は、今まで韓国で発見された最大の集団集落地である。この遺跡は、東南の方向の丘陸にある新石器時代の次の時代である青銅器時 代の無紋土器遺跡と隣接していて二つの時代の文化が接触する様相を示している。また、農耕文化の始まりを立証する考古学的な資 料も発見され、韓国先史文化の推移を明らかにするのに貴重な遺跡である。

この遺跡は、1925年洪水で漢江沿いの砂丘地帯が激しく削られ、多くの櫛目紋土器のかけらが露出したことにより、新石器時代の代 表的な遺跡地であることが判明した。この岩寺洞先史住居地の遺跡は1979年7月26日、史跡第267号に指定され、1988年8月から一般 市民に開放されている。23,600坪余りの敷地に原始生活展示館や、土を掘って竪穴式住居を造り草や革を敷いて住んでいた新 石器時代の人々の暮らしを直接体験できる開放型の遺跡地である。

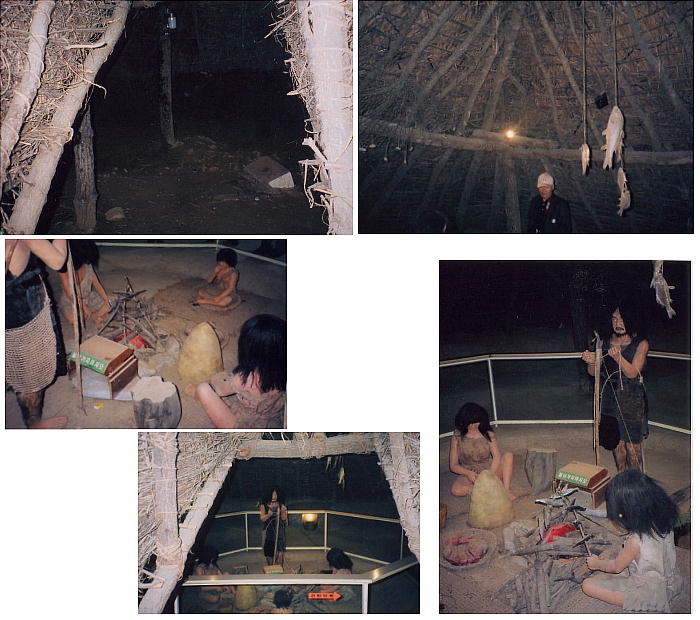

岩寺洞遺跡は、韓国の新石器時代の住居として最初に知られた所で、その当時の人々はほとんどが地面を深く掘って丈夫な穴蔵を作 り住んだ。 岩寺洞の穴蔵は、漢江を挟んだ平らな土地にあり、当時の人の生活基盤が漁業と密接な関係があったことを表わしている。 また、魚網や銛などの漁労道具が出土し、生活基盤が魚業であったということを裏付けている。鏃の発見では近くの野山で狩猟をし たことがわかり、どんぐりの発見では新石器人の主食がどんぐりであったことがわかる。また、石鎌のような農器具の出土で一部で は畑作が行われたことがわかる。

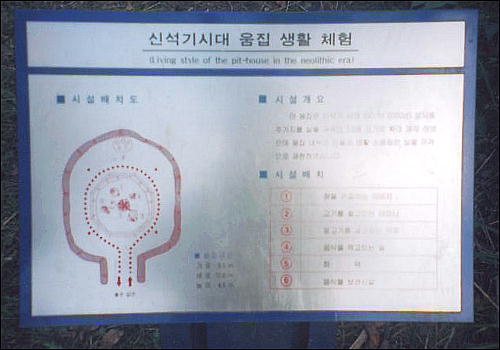

新石器時代の住居は洞窟を利用した場合もあるが、穴蔵が一般的である。穴蔵とは、一定の広さと形態を持った穴を掘り、家の床を 底に敷き、穴の中は特に壁を設けることなく、垂木がそのまま地面に触れている家のことを言う。 新石器時代の穴蔵は、海岸沿いの 丘隆や大きな川沿いの大地に建てられた。 直径4〜6mの大きさの円形や方形の穴を50〜100cmぐらいの深さで掘ったあと、かま どなどの内部施設を設けてから屋根を覆った。 かまどは石や泥で円形やだ円形、長方形の縁をとって家の中央に設置し、保温と炊事 に利用された。 底は何の施設もなかったり、または泥を敷いて固め、その上に草や獣の皮などを敷いたと考えられる。

屋根は穴の周囲に垂木をかけ、垂木の端が穴の中央にくるように縛って骨格を形成したが、垂木の下の所に小枝やあし、すすきなど の草を繋ぎ合わせて覆った。 穴蔵の規模が小さいのは2〜3名、規模が大きいのは5〜6名が住んでいたと推定される。 また、住居地の周辺で円形の4つの貯蔵庫が確認され、穴蔵で発見された遺物の中で代表的なものとしては、櫛目紋土器と石鏃、石 斧などがあった。

新石器時代(日本の縄文時代)最大の集落跡である岩寺洞遺跡では、櫛目文土器(くしめもんどき)と呼ばれる縄文土器と形のよく 似た土器が数多く出土している。さらに、東北部の海に近いヤンヤン郡オサンニ遺跡や釜山市の東三洞(トンサムドン)貝塚からは、 土器、石器、骨角器など日本の遺跡と同じような遺物が出土している。ソウル大学の任教授は、朝鮮半島の新石器時代人が海流に乗 って青森の方まで来た可能性を指摘している。三内丸山遺跡や日本の縄文文化の担い手達もまた、大陸・半島からわたってきた渡来 人である可能性もあるのだ。

■等 級 : 史跡 267号 ■住 所 : ソウル市 江東区 岩寺洞 155 ■電話番号 : 82-2-3426-3867 ■利用時間 : 09:30 〜 18:00(毎週月曜日は、休館) ■入場料 大 人 500ウォン 学 生 300ウォン 65歳以上 無 料 ※ 30人以上の団体の場合は、割引あり。 ■交通案内 自動車 千戸大橋を渡り、千戸洞の四つ角で現代デパートを挟んで、岩寺洞方面へ左折し、5〜7分ぐらい直進。 地下鉄 地下鉄5号線の千戸駅で8号線に乗り換え、岩寺駅で下車して1番出口に出、マウルバスに乗って2〜3分。

大韓民国国立金海博物館発行「同館案内目録−日本語版−」より転載。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部 −韓国の旅・百済の旅−/ 岩寺先史遺跡