Music: プリティーウーマン

Music: プリティーウーマン

Inoue family's crab party

Wifeの妹が娘を連れて、博多から大阪へやって来た。我々が冬になると例年行っている兵庫県香住の民宿で、マツ

バガニを食べたいとわざわざ来たのだ。一万円ちょっとでカニが腹一杯食べれて、うまくすれば雪景色にも出会え

るし、最近は近所に温泉が出来て、実にお得な蟹三昧の旅なのである。聞きつけて息子と、娘も東京から帰ってき

たので、井上ファミリーによる「蟹三昧の旅」と相なった。

出石そば

途中昼飯に出石で蕎麦を食べようということになった。いつぞやはまずい蕎麦屋に飛び込んだので、今回は昔来た

「出石で一番旨い蕎麦屋」を必死になって見つけた。もう10年前くらいに紹介されて行った店だが、まだあって良

かった。

出石にももう4,5回は来たと思う。出石蕎麦の旨いところをようやく見つけた。上の店だ。出石蕎麦は当たりハ

ズレが大きい。ヘタな店に入ると旨くも無いソバで腹一杯になってしまう。ウズラで無く鶏の卵を出すところもあ

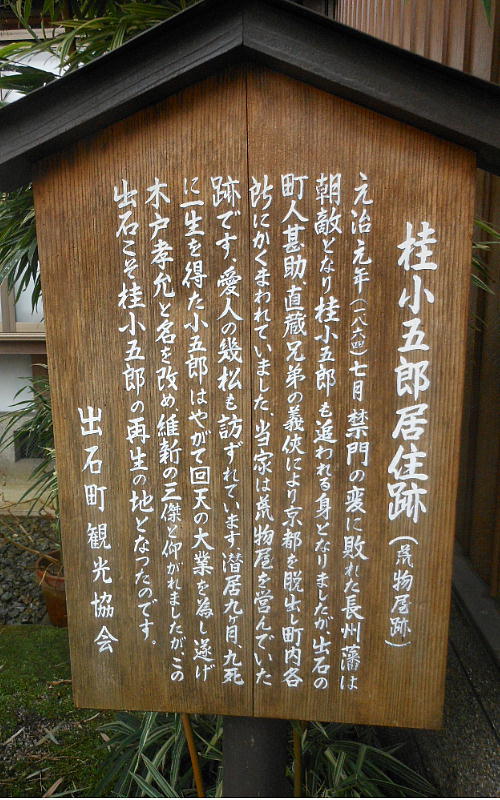

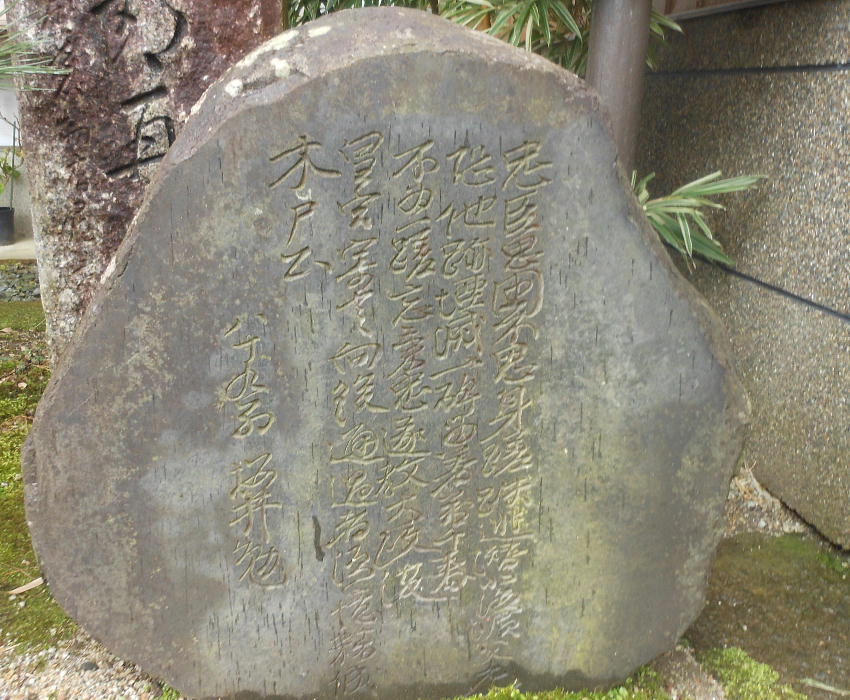

るし、そば湯をくれないところもある。その点この店は、本来の蕎麦の旨さが楽しめる。この店はその昔、桂小五

郎が潜んでいたところで、その事績を示す石柱や説明板が設置してあるのですぐ判るはず。

香住の民宿「はまや」にて

松葉ガニ(まつばがに) 標準和名:ズワイガニ

松葉ガニとは、山陰・日本海側(島根県、鳥取県、兵庫県、京都府)で水揚げされた「ズワイガニ」の総称である。

関西人は「松葉ガニ」、関東人は「ズワイガニ」と呼ぶことが多い。日本はこの松葉ガニ(ズワイガニ)の大消費国

で、「冬=かに=高級食材」というイメージがすっかり定着している。

ズワイガニは日本では山口県以北の日本海と、茨城県以北の北太平洋で漁獲されているが、水揚げした産地によっ

て名称が異なっている。「松葉ガニ」や「ズワイガニ」といった呼び方はかなり混乱しており、山陰では「間人ガ

ニ」「津居山ガニ」、越前では「越前ガニ」などとその地域でとれたズワイガニだけに「地域名」をつけて、独自

のブランド化を計っている。

山陰でとれた「松葉ガニ」では、年々、港によっては松葉ガニ(ズワイガニ)に独自のタグや印(その地域で水揚

げされたことを証明するもの)を付けるのが増えている。本来「松葉ガニ」とは山陰で水揚げされたズワイガニを

指す。いずれにしても『ズワイガニ』という品種であることに変わりはない。

ウィキペディアによれば、以下の様になる。

<ズワイガニ>

ズワイガニ Chionoecetes opilio

分類

界 : 動物界 Animalia

門 : 節足動物門 Arthropoda

亜門 : 甲殻亜門 Crustacea

綱 : 軟甲綱(エビ綱) Malacostraca

目 : 十脚目(エビ目) Decapoda

亜目 : 抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata

下目 : 短尾下目(カニ下目) Brachyura

科 : ケセンガニ科 Oregoniidae

属 : ズワイガニ属 Chionoecetes

種 : ズワイガニ C. opilio

学名 : Chionoecetes opilio (O. Fabricius, 1788)

英名 : Snow crab

ズワイガニ(楚蟹、津和井蟹、松葉蟹)、学名 Chionoecetes opilio は、十脚目ケセンガニ科(旧分類ではクモガ

ニ科)に分類されるカニ。深海に生息する大型のカニで、重要な食用種でもある。

ベニズワイガニ C. japonicus 等の近縁種についても本項で記載する。地域ブランド名の「松葉ガニ」は本稿を、標

準和名「マツバガニ」(十脚目オウギガニ科)は当該項目を参照。

体色は全身が暗赤色をしている。甲は膨らみがある三角形、鉗脚(第一胸脚)と第5胸脚は短いが第2 - 4胸脚が長く、

大きなオスが脚を広げると70cmほどになる。オスの甲幅は最大14cmほどだが、メスはその半分くらいの大きさである。

メスは性成熟すると脱皮を止め、短期間に産卵、抱卵、幼生放出を繰り返すので成長しなくなる。日本産の個体群は

歩脚の長節が長く、亜種C. opilio elongatus Rathbun, 1924 として分類する見解もある。

ズワイガニの「ズワイ」とは、細い木の枝のことを指す古語「楚(すわえ、すはえ)」が訛ったものとされている。

漢字では「津和井蟹」とも書かれる。

オスとメスの大きさがあまりに違うため、漁獲される多くの地域でオスとメスに別の名前がつけられている。エチゼ

ンガニ、マツバガニ、ヨシガニ、タイザ(タイザガニ)などはオスを指し、メガニ、オヤガニ、コッペガニ、コウバ

コガニ、セコガニ、セイコ(セイコガニ)、クロコなどはメスを指す。

なお本種を記載した "Fabricius"は、オットー・ファブリシウス(Otto Fabricius)であり、動物分類学の基礎を築

いたことで知られるヨハン・クリスチャン・ファブリシウス(Johan Christian Fabricius)とは別人である。

記載者まで表記する際は"O. Fabricius"として正確を期すことが多い。

この民宿ではカニの他に刺身やその他諸々を出してくれるので腹一杯になる。余ったカニは翌朝の味噌汁に入ってくる。

とにかく香住で食うと、蟹はたらふく食べられる。まだ子供達が小さい頃にも来たが、カニの殻を捨てる容器はデカいアルミのバケツだった。

みんな食い過ぎて、「うぅ〜、苦しい」と言いながらご就寝。

香住のおみやげセンターにて

帰路にある、香住港近くの「海浜おみやげセンター」(だったかな?)で土産物屋を見学する。昨夜の蟹が高い!

殆どの海産物が揃っている。好きな人は毎年大阪からここまで買いに来る人達がいる。

余部鉄橋

近くに余部鉄橋があったので寄ってみた。むかし大事故がある前の鉄橋は絵になったのだが。

余部橋梁(あまるべきょうりょう)は、兵庫県美方郡香美町香住区(旧・城崎郡香住町)余部、西日本旅客鉄道(JR西日本)

山陰本線鎧駅 - 餘部駅間にある橋梁(単線鉄道橋)である。

余部橋梁は2代存在し、初代の旧橋梁は鋼製トレッスル橋で「余部鉄橋」の通称でも知られ[5]、1912年(明治45年)3月1日

に開通し、2010年(平成22年)7月16日夜に運用を終了した。2代目の現橋梁はエクストラドーズドPC橋で、2007年3月から

の架け替え工事を経て、2010年8月12日に供用が始まった。

新・旧両時代ともに、橋梁下には長谷川と国道178号が通じている。新旧架け替え工事中からライブカメラが設置されており、

新旧両橋梁工事の様子や列車通過の状況、余部地区の季節感がわかるようになっている。

最寄駅である餘部駅の裏山には展望所が設けられており、同駅ホームより小高い位置で日本海を背景に余部橋梁が一望可能

なスポットであり、撮影ポイントとしても定番化していた。展望所は橋梁の架け替え工事に伴って2008年(平成20年)4月11

日以降一時閉鎖されていたが、橋梁切替時期から供用再開を望む声が多く寄せられ、香美町の定例議会で提案が2010年9月に

可決され、補修工事後2010年11月3日に供用が再開された。

建て替わる前の余部鉄橋

<余部鉄橋列車転落事故> 出典:ウィキペディア

発生日 1986年(昭和61年)12月28日

発生時刻 13時25分頃(JST)

現 場 兵庫県美方郡香美町香住区余部

路 線 山陰本線

運営者 日本国有鉄道

事故の種類 脱線転落事故

原 因 強風・風速計故障による指令の判断ミス

被害列車数 7両大破

死者 6人(車掌1名・民間人5名)

負傷者 6人

1986年(昭和61年)12月28日13時25分頃、香住駅より浜坂駅へ回送中の客車列車(DD51形1187号機[100]とお座敷列車

「みやび」7両の計8両編成)が日本海からの最大風速約 33 m/s の突風にあおられ、客車の全車両が台車の一部を残し

て、橋梁中央部付近より転落した。転落した客車は橋梁の真下にあった水産加工工場と民家を直撃し、工場が全壊、

民家が半壊した。

回送列車であったため乗客はいなかったが、工場の従業員だった主婦5名と列車に乗務中の車掌1名の計6名が死亡、客

車内にいた日本食堂の車内販売員3名と工場の従業員3名の計6名が重傷を負った。なお、重量のある機関車が転落を免

れたことと、民家が留守だったことで、機関士と民家の住民は無事だった。

この橋梁からの列車の転落は、橋の完成以来初めての惨事だった。国鉄の記録では、事故の時点で風による脱線は全国

で16件あり、そのうち鉄橋からの転落は3件あったが、鉄橋からの転落で死傷者が発生したのは、1899年(明治32年)

10月7日に日本鉄道(現在の東北本線)矢板駅 - 野崎駅間箒川橋梁からの客車の転落で20人が死亡45人が負傷して以来

87年ぶりのことであった。

風速 25 m/s 以上を示す警報装置が事前に2回作動していたが、1回目の警報では指令室が香住駅に問い合わせたところ、

風速 20 m/s 前後で異常なしと報告を受けたため、その時間帯に列車がなかったこともあり様子を見ることにした。

2回目の警報が作動した際には、列車に停止を指示する特殊信号機を作動させてももう列車を止めるためには間に合わ

ないという理由で、列車を停止させなかった。こうした理由により、突風の吹く鉄橋に列車が進入する結果となった。

事故後、のべ344人の作業員を投入して枕木220本とレール 175 m の取り替えを行い、事故の遺族からの運転再開容認

を31日10時30分に取り付けて、15時9分に事故後の最初の列車が鉄橋を通過した。

全てコンクリート製に変えられた橋桁

鉄橋下の慰霊碑

伊根港へ

伊根にももう何回か来たなぁ。この船着き場と一緒になった住宅は独特だ。

京都府道622号伊根港線は、京都府与謝郡伊根町亀島から、伊根町平田に至る一般府道である。伊根港と国道を連絡する

路線である。沿線には伊根の舟屋といわれる全国的に珍しい伝統的な民家が残っている。伊根町の代表的観光スポット

であり、高台に設置された道の駅舟屋の里 伊根からその街並みを一望できる。

丹後の宮津で〜

宮津に旨い蕎麦屋があるという話でそこを探したが、大して旨くなかった。ガイドブックも最近は当てにならん。

我々の仲人をしてくれた叔父さんがこの宮津節が得意で、なにかあると頭に鉢巻きを巻いて唱っていた。

宮津節 京都府民謡

二度と行くまい丹後の宮津

縞の財布がダンゼン空になる

丹後の宮津でピンと出した

逢えて嬉しや別れのつらさ

逢えて別れが無けりやよい

丹後の宮津でピンと出した

YouTubeで聞く

邪馬台国大研究ホームページ / 井上ファミリー / 兵庫県香住へ、カニ三昧の旅

邪馬台国大研究ホームページ / 井上ファミリー / 兵庫県香住へ、カニ三昧の旅