SOUND:Imagine

SOUND:Imagine

岩手県立博物館

2007.9.17(月)岩手県盛岡市

岩手県立博物館

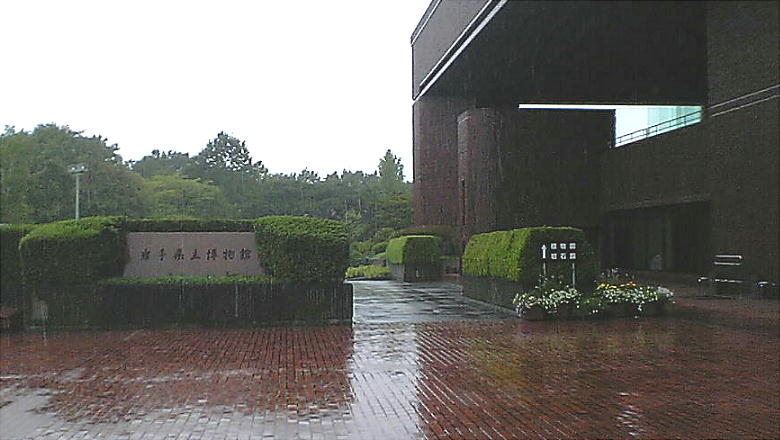

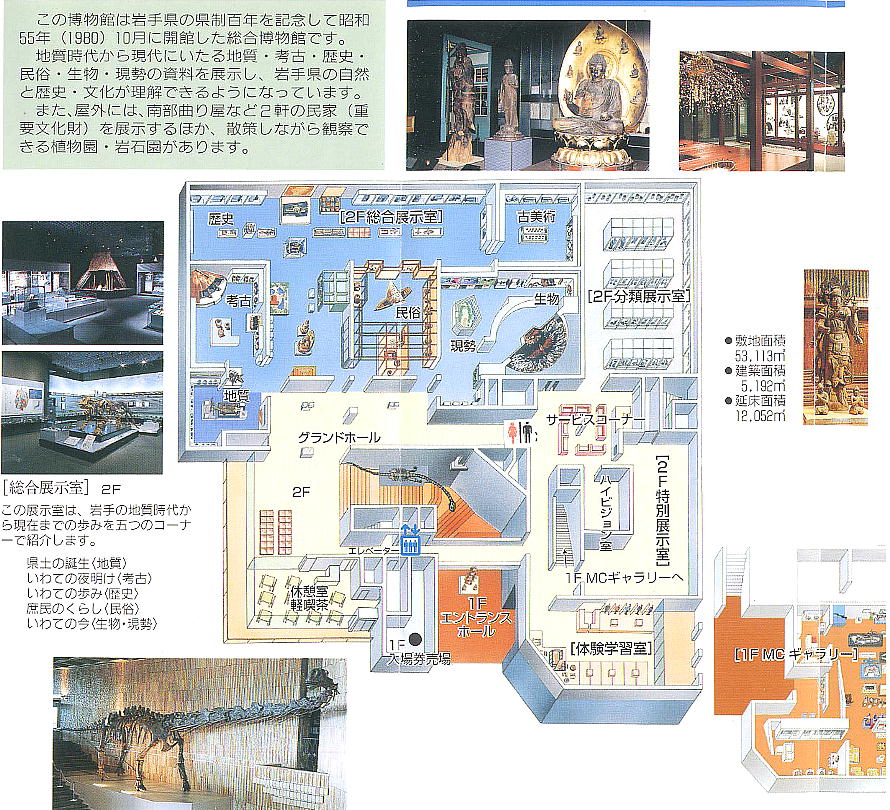

岩手県立博物館は県制百年を記念して、昭和55年に7年6ケ月の準備期間をかけて、岩手山をのぞむ盛岡市北部の四十四田公園の

中に総合博物館として建てられた。延べ床面積1万2千㎡の広さをもち、常時約1,800点の資料を展示している。岩手の自然や

風土、歴史や文化にかかわるさまざまな資料を県内各地から集めて保管するが、資料の数は年々増え続け、現在約16万点に及ぶ資

料が収蔵庫に保管されている。調査、研究によって判明した事柄は、常設展示や、企画展、テーマ展などに展示することによって、

その情報を広く見学者に伝達している。本館1階に「ミュージアム・コレクション・ギャラリー」、2階には総合展示室、分類展示

室、ハイビジョン室、体験学習室と、特別展示室があり、屋外には、民家や散策広場があり楽しめるようになっている。地質時代か

ら現代にいたる地質・考古・歴史・民俗・生物などの資料が展示され、岩手の自然と文化が学べる。盛岡駅より北東7kmとやや辺

鄙な場所にあるが、晴れた日には美術館のホールから美しい岩手山が望める。生憎、訪れた日は雨だったが。

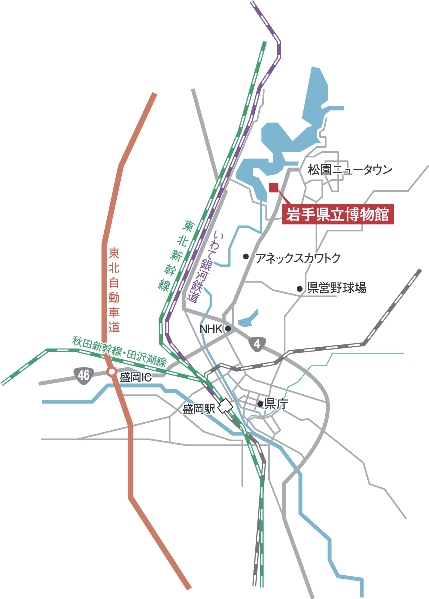

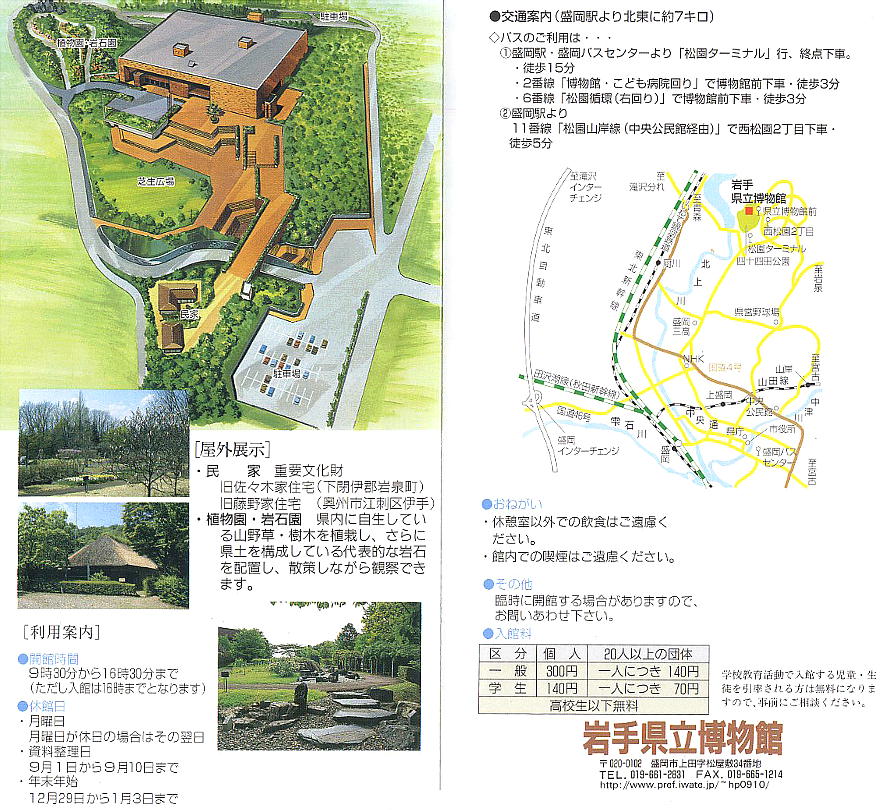

住 所 〒020-0102 岩手県盛岡市上田松屋敷34

開館時間 9:30~16:30(入館は16:00まで)

休館日 月曜日(祝日の場合その翌日)、9月上旬、年末年始

入館料 大人300円、大学生140円、高校生以下無料

アクセス 「盛岡」駅または盛岡バスセンターより松園バスターミナル行き乗車、「松園バスターミナル」下車。下車後、

2番線博物館・こども病院回り、または6番線松園循環バス(右回り)に乗りかえ「県立博物館前」下車、徒歩3分。

駐車場 無料 100台

その他の施設 カフェ・レストラン あり ミュージアムショップあり

問い合わせ 019-661-2831

雨が流れず溜まった階段だった。これは危ないし、靴がびしょぬれになってしまう。

でも堂々たる博物館で、写真撮影も「フラッシュ・ダメと書いてあるところは写さないでくださいね。」と、基本的にはOKだった。

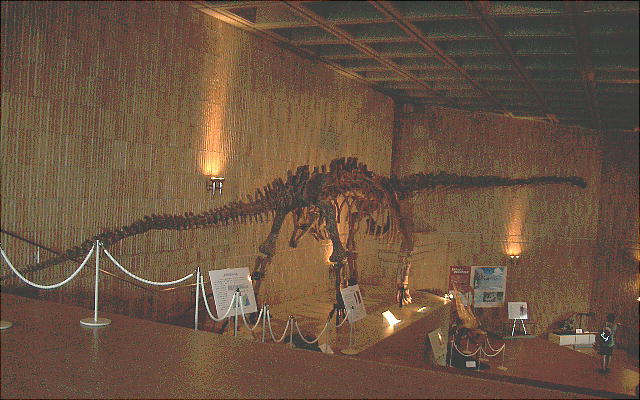

入り口にデカイ仏像があって、その後ろには恐竜の復元化石が。こんなのが今いたら怖かろうな。

クリックすると拡大写真になります。

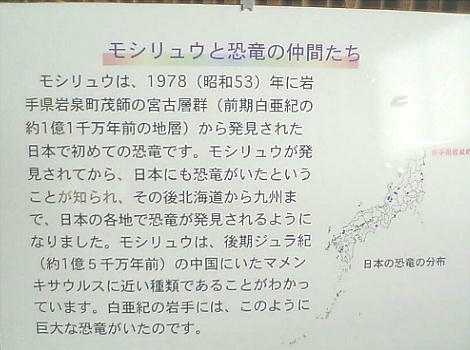

恐竜 モシリュウの上腕骨 Mamenchisaurus sp. 岩手県下閉伊郡岩泉町茂師

中生代 前期白亜紀 宮古層群田野畑層 実物所蔵 国立科学博物館

1978年に発見された日本初の恐竜化石。骨は50cmほどの破片だが、復元すると1m以上にもなり、中国で発見されている全

長22mもあるマメンチサウルスに近縁な恐竜といわれている。こんなものが日本にいたとは知らなかった。

アンモナイトが館内へ誘っているが、「自然科学」コーナーから始まっている。総合展示室には、県土のおいたちから現在の岩手ま

で、岩手の自然や、人々が築き培ってきた歴史や文化が、5つのコーナーに分けて展示してある。説明文は小学校高学年の子供たち

が分かるような内容で書かれている。してみると、このアンモナイトと土器の陳列は、「自然科学」と「歴史」だよ、と教えている

のか。

岩手の人類の歩みは数万年前にさかのぼることが確実である。太平洋の荒波がうちよせる沿岸地方、なだらかな山なみのつづく北上

山地、ゆたかな穀倉地帯の北上川流域、そして険しい奥羽山脈など、岩手の変化にとんだ大地は、われわれ人間の多様な生活文化を

育んできた。この地域文化形成の基礎は、数千年前の縄文時代までたどることができる。そして緩やかながら確実な発展をとげ、や

がて1万2000年ほど前に縄文文化が確立する。岩手県には縄文時代の宝庫と呼べるほど膨大な遺跡が分布している。とりわけ沿

岸地方に散在する貝塚、北上山地の洞穴遺跡は、明治時代以降県内外の研究者によって調査され、日本考古学上、貴重な成果をあげ

てきた。また、岩手は東北地方北部と南部の接触地域であり、それぞれの文化の関係を明らかにするのに重要な地域となっている。

さらに、華麗で精緻な土器や遮光器土偶に代表される亀ヶ岡文化の成立期にも重要な地域だった。

弥生時代、北上川中流域では稲作が開始され、のちに「水陸万頃(=広大)」の地と『続日本紀』に記されるほどの恵まれた地勢を

利用して、生産力を高めていった。しかし、北上山地のなかでは、縄文文化の伝統を色濃く残し、稲作以外の生業によっていたとこ

ろがあったこともみのがせない。7世紀以降は、各地で大きな集落がいとなまれ、政治的なリーダーが登場した。かれらの中央との

交流は、やがて8世紀後半の古代律令国家との対立を産みだしていった。 【岩手県立博物館HP】

「いわての夜明け」というこの展示室では、このような旧石器時代から平安時代初期に至る岩手の歩みが、時代別に四つのテーマに

わけ紹介されている。「旧石器時代のくらし」では、県内各地の代表的な石器が展示されている。「土器の時代」とした縄文時代は、

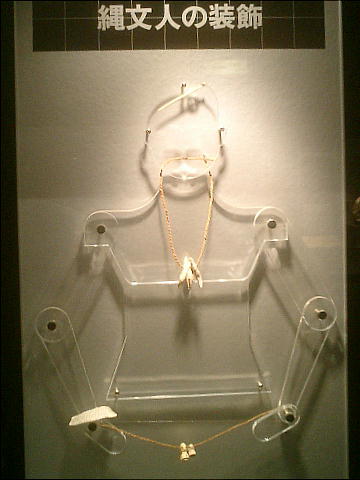

五つの小テーマで紹介されている。とくに<縄文人のくらし>では、竪穴従居と発掘された人骨から復元した縄文人が展示されてい

る。「稲作を始めた時代」では、最近の発掘資料を中心に展示が構成されている。次の「古墳を築いた時代」では、古墳模型や従居

の復元模型などをとおして、古代の生活が紹介されている。

岩手県の古代以降の歴史と文化を振り返るとき、キーワードとして「鉄・馬・金」をあげることができる。

開館10周年に際し、鉄をテーマに「北の鉄文化」展を開催したが、20周年を迎えた2000に年は、馬をテーマにした「北の馬

文化」展が開かれた。岩手県北部から青森県東半部にかけての地域は、古代から良馬を産し、12世紀、奥州の覇者平泉藤原氏は都へ

「貢馬」を行った。中世になると、糠部の駿馬は絵巻物にも登場する。続く近世には「南部九牧」が経営され、近代には軍馬や農耕

馬の国内有数の産地だった。しかし、昭和20年(1945年)以降、日本各地で馬が急激に姿を消していったのと軌を一にして、岩手県

でも、馬を目にすることはまれになった。同時に、長い間培われてきた馬に関する文化も次第に失われ、すでに消え去ったものも多

くある。その一方、馬を今日の地域や教育に活かす、あるいは馬を医療に役立てるなど、人と馬との共生を模索する新たな活動が展

開されつつある。

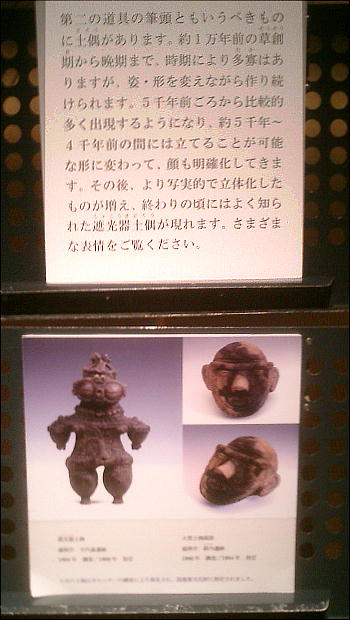

盛岡市手代森遺跡出土土偶(縄文時代晩期・重要文化財)

手代森遺跡出土土偶の目を中心とする表現は、エスキモーなど極北の人々が雪面の強い紫外線から目を護るために用いた遮光器を連

想させる。こうした遮光器土偶は、縄文時代晩期、東北地方北部を中心にみられる。

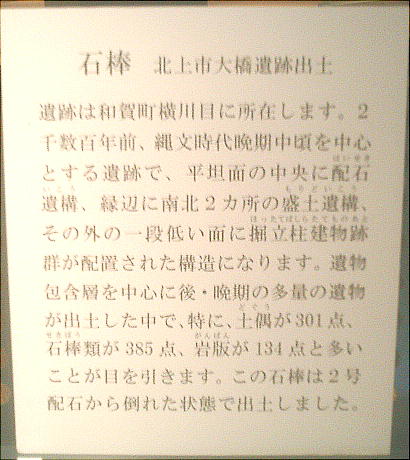

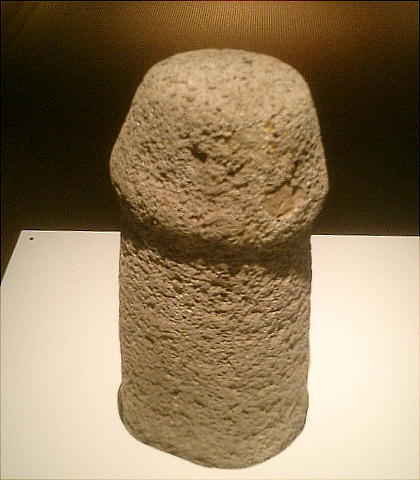

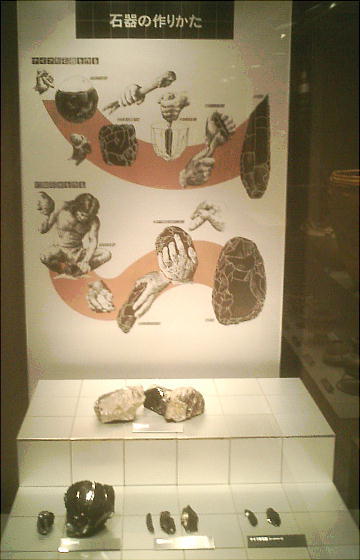

■縄文時代の道具(石器)

道具としての石器は用途が広く、縄文人にとって欠くことのできない生活用具だった。北海道は本州に較べ、オットセイ・トドなど

の海獣類や魚類を多く食べていたと考えられているが、それは北東北も似ている。漁労用具として使われていた石銛や、魚網につけ

ていたと考えられる石錘(石のオモリ)なども多く発見されている。

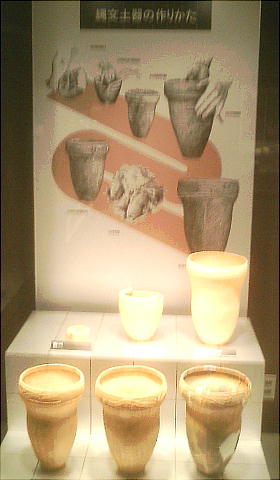

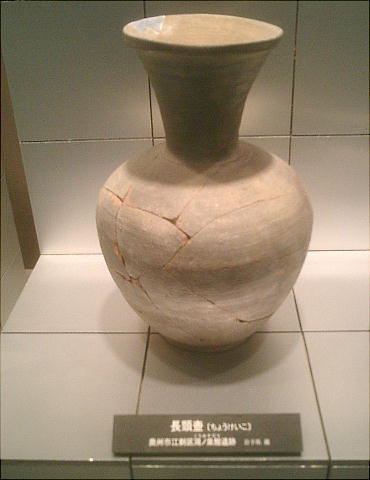

土器は縄文時代の道具の代表格といえる。早期~晩期の長い間に、その様式も大きな変化を遂げている。又、土器の出現によって、

人びとは「煮る」という調理方法と食物の「保存」という手段を手に入れ、このことが食料の安定供給・人口増加へ結びつき、それ

までの移動生活から定住生活へと大きな変化をもたらした。

土器は食物を煮炊きしたり、保存する為に主に使われていた道具である。作られた年代や地域によって、その様式に違いが見られ、

数多くのバリエーションを生んでいる。「縄文時代」という呼び名が当時の土器にあしらわれている「縄目」の文様に由来すること

からも、土器は当時の道具の代表格とも言える。

石皿と擦石は縄文遺跡から多数出土している。おそらく、最もポピュラーな道具の一つだったのだろう。栗・クルミなどの木の実や

植物の種子を石皿の上に置き、擦石でそれを粉になるまでひいて調理していたと考えられている。

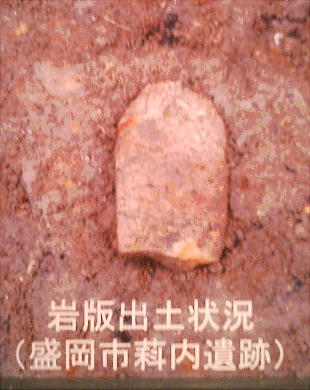

岩手県には、沿岸部に大船渡市蛸之浦貝塚、陸前高田市中沢浜貝塚他の貝塚群が、内陸部に一戸町御所野遺跡や北上市樺山遺跡等

のストーンサークルをもつ大規模な村の遺跡群が、さらに石灰岩地帯の北上山地には多数の洞穴遺跡が存在するなど、縄文時代の

遺跡の宝庫になっている。

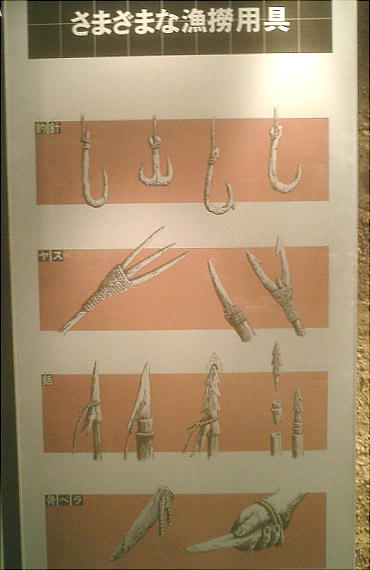

■縄文人の道具(漁労の道具)

縄文時代の狩猟では弓矢や槍が多用されていた。どちらも先端部分は石を使って鋭利に作られている。槍は弓矢よりも殺傷能力が

高いので大型動物用だったと思われる。川や海では、網(魚網)を使った漁をしていた。網の先端には石で作ったオモリ(石錘)

が使われた。銛の先端部分(銛先)や釣り針は、骨角器と呼ばれ、動物の骨や、牙、角などで作られている。銛先は獲物に刺さっ

た後に体内で回転して抜けにくくする、高度な加工が施されているものも見つかっている。

サケ・マスを捕獲する施設として、木杭の列を川に設置する「エリ」が発掘されている。中には、ブドウのツルを編んだ「すだて」

も見つかっており、川での高度な漁法がわかる。

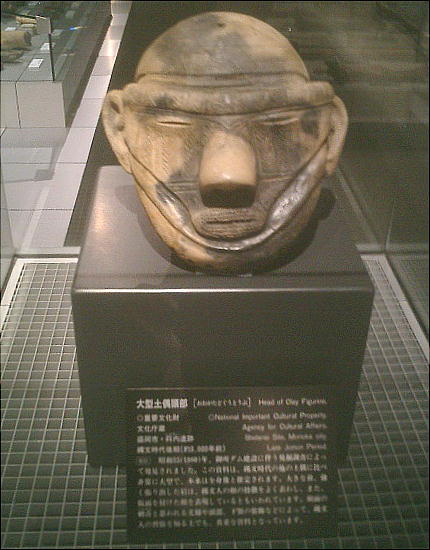

有名な 盛岡市萪内遺跡出土土偶 (縄文時代後期・重要文化財)

萪内遺跡出土土偶は、大型土偶の頭部にあたるもので、仮面をかぶった姿を表現したものとされている。頭部や顎には、鳥の羽やひ

げ様の繊維質のものを差し込むあながあけられ、儀式をとりしきる呪術者の姿を連想させる。

深鉢 (盛岡市繋遺跡出土:縄文時代中期・重要文化財)

深鉢は、元来は煮炊きに用い、粗製な作りのものが多いが、繋遺跡出土の深鉢は丁寧な作りで、焼きあげた後、底部にあながあけら

れている。こうした土器には、乳幼児の遺体を納めたものがある。

蒔前遺跡(まくまえいせき)/岩手県一戸町(いちのへちょう)

縄文時代晩期の土器などが多量に出土した一戸町・蒔前遺跡は、過去に「幕前・蒔前・巻前平・蒔前平・蒔前台」などの文字が用い

られ、「マクマエ・マクマイ・マキマエ・マクマイダイ」などと呼ばれてきたが、現在は蒔前遺跡に統一されている。縄文時代晩期

の東北地方北部では、複雑な文様やさまざまな形をした土器が作られており、青森県・亀ヶ岡遺跡で多量に出土したことから亀ヶ岡

式土器と言われ、亀ヶ岡文化として広く知れ渡っている。その後、山内清男が大船渡・市大洞貝塚(おおほらかいづか)から出土し

た土器を基に6つに分類し、縄文時代晩期の土器に大洞式土器の名称が用いられるようになり、大洞文化とも呼ばれるようになって

いる。また、土面や土偶など呪術や信仰に関わるものも作られ、縄文時代で最も呪術の支配した時期でもあり、蒔前遺跡はそのよう

な時代や、大洞文化を象徴する遺跡の一つである。

鼻曲がり土面/蒔前遺跡

1930年(昭和5年)10月に、岩手県蚕糸試験場一戸分場の桑園開設のための整地工事の際に多量の土器が出土し、発掘ブーム

となった。畑仕事を放り出してまで掘った人や、東京から駆け付けた人もいたようである。文様のある完全な形の、程度の良い土器

2点を掘り出せば、一家の生活一ヵ月が賄えたという話がある程だった。このようにして盗掘も行われ、個人で持ち去ったり、売ら

れてしまったり、いらない破片がまとめて捨てられたりという状況が続いた。しかし、翌年の段階で完形品及び完形品に近い土器

515点が確認されていた。その中に全国的にも有名な「鼻曲がり土面」も含まれていた。孔に紐を通して顔にかぶることのできる

土製の仮面で、仮装や仮面をつけて行う儀式の際に用いたのではないかと考えられている。この土面を含む253点は、1994年

(平成6年)に国の重要文化財に指定されている。

江戸時代の紀行家菅江真澄(すがえますみ:1754~1829)が著した『新古祝甕品類之図(しんこいわべひんるいのず)』(文政3年

:1820年頃)の中に、上のような図面が載っており、「九戸(くのへ)ノ郡一ノ戸の山より堀り得し……これも蝦夷人の作りな

したる陶にや」と説明がある。現在の一戸町から掘り出されたもので、この注口土器は蒔前から出土した可能性がある。このように

古くから知られてきた蒔前遺跡だが、同じ一戸町の御所野遺跡(ごしょのいせき)に完成した博物館において、修復を終えた土器な

どが広く一般に公開されている。

■縄文人が食べていたもの

縄文の人びとの食べ物は遺跡から発見される動物の遺体や骨、植物の実や種子などからいろいろな事が解明されている。又、縄文人

の遺骨に含まれる炭素・窒素などの元素の比率や、虫歯の数の調査から、北海道は本州に較べて植物性の食物(デンプン等の糖質)

の摂取量が少なかった遺跡から発見される動物の遺体や骨、植物の実や種子などから、縄文の人びとが食べていたものがわかってい

る。実に多種多様なものを食物として利用していたことがわかる。特定の食物に頼らない生活は、天候不順による不作・不漁の影響

を受けにくくし資源・生態系の維持にも繋がる生活の知恵だったのかもしれない。縄文人は自然とのバランスを保ちながら、四季折

々の旬を味わうグルメだったともいえる。

<縄文人が食べていたもの>

海の動物 海獣類 トド・オットセイ・アシカなど

ほ乳類 クジラ・イルカ・シャチなど

魚介類 マグロ・サケ・マス・タラ・ホッケ・サメ・ニシンなど

貝類 アサリ・ホタテ・カキ・ハマグリなど

陸の動・植物

動物 しか・きつね・ウサギ・タヌキ・カモ・ガン・ウ・キジなど

木の実や植物 クリ・ドングリ・クルミ・ヒエ・ソバ・キノコ・ゼンマイなど

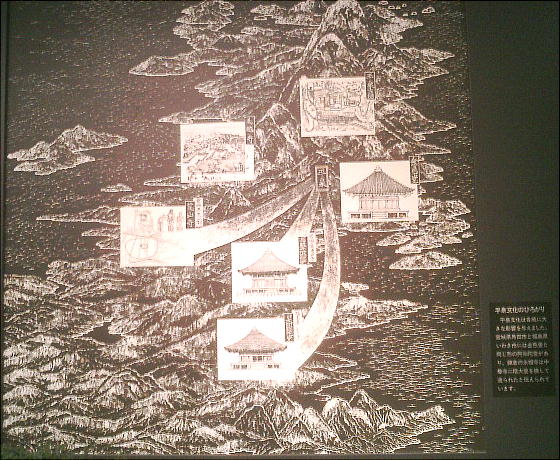

弥生土器の道

現在、東北地方は全国でも指折りの穀倉地帯として知られ、東北六県の米の生産量は国内総生産量の約25%を占めるといわれてい

る。"あきたこまち"・"ひとめぼれ"などの東北のブランド米はその名を広く知られているが、最近、岩手県でも、味がよく、寒冷な

気候や病気などにもよく耐える新品種の開発が行われ、"かけはし"・"ゆめさんさ"のふたつのオリジナル米が誕生した。

国内で最初に大陸から米作りの技術が伝えられた九州地方では、2400年前までにはすでに稲作が行われ、やがて西日本全域に広

がった。一方、東北地方は気候が寒冷で稲が成育するには厳い自然環境であるということから、ここで本格的に稲作農耕が行われる

のは西日本よりもずっと後になると長い間考えられてきた。ところが、近年、東北地方においても縄文時代晩期末の炭化米や弥生時

代の水田跡が確認されるなど、これまでの弥生時代観を一変させるような画期的な発見があった。このうち、1988年に青森県弘

前市砂沢遺跡の発掘で見つかった今から2300~2100年前の弥生時代前期の水田跡は、東北地方北部でもそれまで考えられて

いたより早い時期から稲の栽培が行われていたことを明らかにした。

西日本で本格的な水田稲作が定着したころにつくられた土器を総称して、遠賀川式土器という。これに類似した特徴をもつ土器が遠

賀川系土器と呼ばれ、西日本の前期弥生文化の広がりを知る上で重要な手がかりとなる。東北地方では砂沢遺跡を含む20カ所以上

で遠賀川系土器の出土例があり、弥生時代前期の文化が広く受け入れられていたことがわかっている。

ところでこの遠賀川系土器は、どのような道をたどって東北地方までやってきたのだろうか?北部九州で稲作開始とともに作られた

遠賀川式土器は瀬戸内海沿岸を通じて近畿地方、伊勢湾周辺に広がった。東北地方へは、北陸地方と東北北部の遠賀川系土器との間

に強い共通性が見られることから日本海沿岸のルートで伝播したと考えられている。

今から約2,300年前、東北地方にも弥生文化が伝わり、一部では水田も造られるようになった。稲作の栽培条件は、決して好適地

とはいえないが、岩手県は弥生時代からの米どころであり、胆沢平野からは約2,000年前の水田の跡も見つかっている。

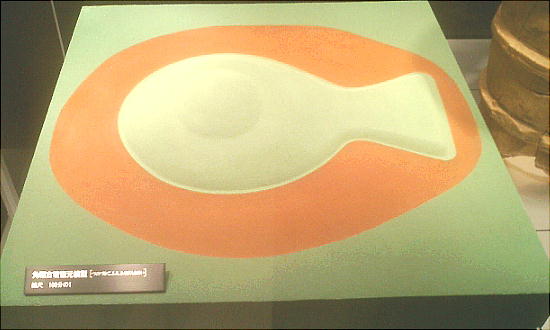

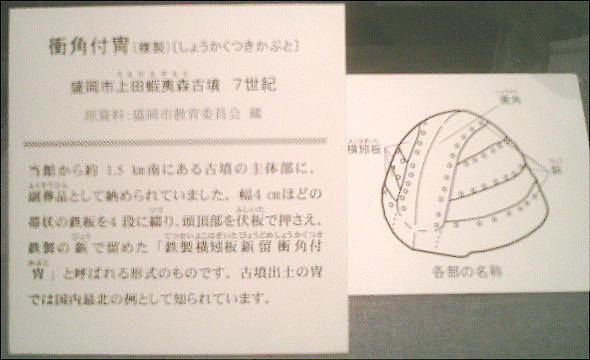

胆沢町にある角塚古墳は、5世紀後半に位置づけられる本州最北端の前方後円墳である。県内最大最古の古墳で埴輪を持つ唯一の

古墳。岩手にもこの頃大和朝廷と関連を持つ有力者がいたことになる。三陸沿岸には小さな古墳がいくつもあり群集墳と呼ばれて

いる。

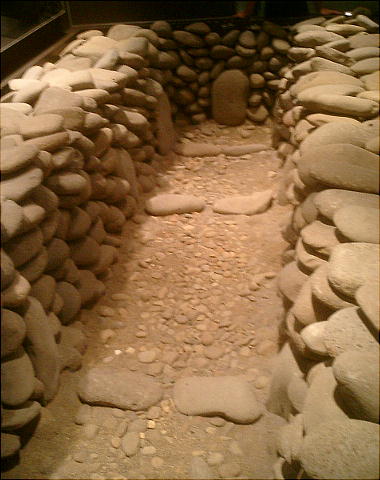

群集墳(ぐんしゅうふん) 石室復元模型(北上市 長沼古墳群)

岩手県では、7~8世紀にかけて北上川中・上流域、馬淵川(まべちがわ)流域に小型の円墳がまとまって造られた。これを群集墳

という。7世紀頃の岩手県内は、鉄器などの農工具類の質の向上や量の増加がみられ、社会が転換期を迎えた時で、集落はかなり大

規模になり生産力が増したと思われる。そのため政治的に大きな力をもった支配者層が多く現れ、古墳も多く造るようになったので

群集墳が形成されていったと考えられる。岩手県内にみられる群集墳の多くは、直径10m前後で、高さ1m程の墳丘をもち、その

周囲に周壕が巡らされている。形は土饅頭型をした円墳がほとんどだが、中には四角い形をした方墳もみられる。遺体を埋葬主体部

は、川原石を積み重ねた石室をもつもの、土を舟底形に掘った土壙タイプのもの、底部に小石を敷いたものがある。また主体部の輪

郭に沿って川原石を並べただけのものなどもある。

ここに展示されている模型は、北上市の長沼古墳群をモデルにした川原石積みの石室である。細長い長方形で、川原石が積み重ねら

れ、床一面には小石が敷きつめられている。埋葬の仕方について詳しいことはわかっていないが、原則として一人を埋葬するだけの

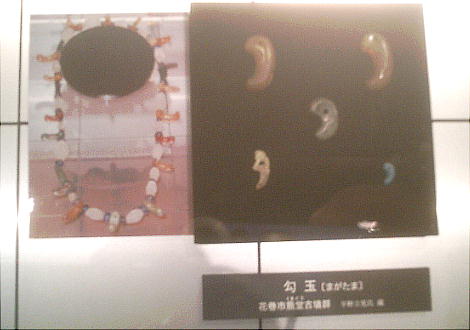

単葬墓で、おそらく木棺におさめられたか布に包まれたかして、副葬品とともに安置されたと考えられている。群集墳の副葬品は、

土器や、蕨手刀・馬具・冑をはじめとする鉄製品、勾玉などの玉類、か帯金具(位を示すベルト飾り)、和同開珎など様々なものが

ある。これらは被葬者が生前使っていたものが中心になっているが、中には奈良の都との交流を示すものも含まれている。「蝦夷」

と呼ばれたこの地方の人々は、都と接触しながら独自の文化を形成していたと考えられている。

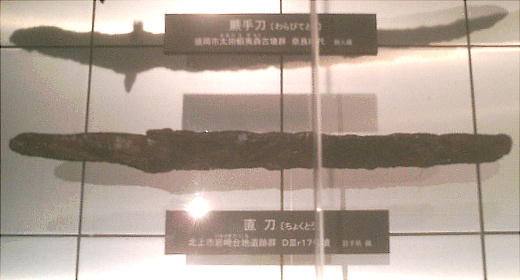

蕨手刀(わらびてとう) 北上市 長沼古墳出土

『蕨手刀(わらびてとう)』という名前からもわかるように柄の部分(手に持つ部分)がわらびの穂先に似ていることから名前がつ

けられた刀。現在のところ中国大陸や朝鮮半島に結びつく直接的な証拠がないため、わが国独自に発生したものとする考えもあるが、

まだ断定できていない。全国での出土例は二百数十例、その中で東日本や北海道からの出土が多く、とりわけ岩手では七十数例と群

を抜いていることから、蕨手刀が作られた背景やこの地方とのつながりなどが注目されている。岩手では奈良時代の刀と言われてい

る『蕨手刀』だが、東北地方には7世紀末から8世紀初めにかけて信州地方から古東山道(ことうさんどう)を経由して伝えられた

と考えられている。製品として伝えられた蕨手刀がのちのち砂鉄の豊富なこの地で多く作られるようになった可能性は高く、また北

上川中流域に分布する奈良時代の終末期古墳群、とりわけ川原石積の石室をもつ古墳からの出土が多く、集落からの出土は少ないと

いう点が特徴にあげられる。出現期の蕨手刀は剣と同じように「突く」機能を優先させたものだが、岩手県を中心とした東北地方北

部で形態的に変化し、「突く」ことから「切る」あるいは「振り下ろす」機能へと変質している。蕨手刀はその後も「切る」機能を

強化され、9世紀後半以降には「毛抜形蕨手刀」、柄のところに強い反りをもつ「奥州刀(おうしゅうとう)」、そして現在の「日

本刀」へとつながっていったと言われる。

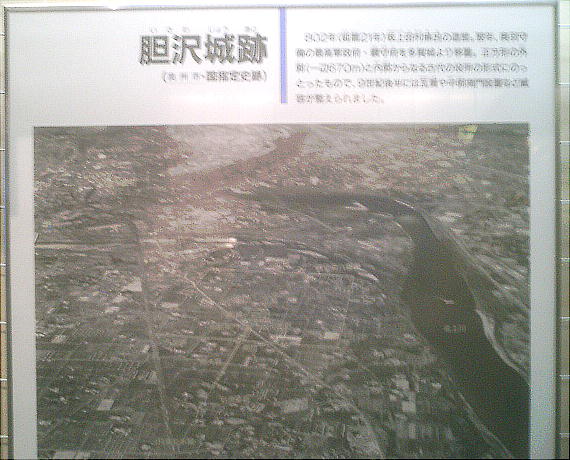

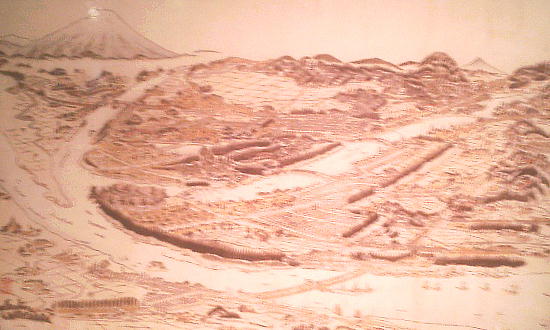

岩手県水沢市の胆沢(いざわ)城址。胆沢城は、一辺675mもある、広大な城だった。城といっても、柵城と書かれることもあ

るぐらいで、広い平らな土地に柵を巡らした砦だった。

奈良時代、東北地方北部を統一政権の配下に入れようと朝廷側は侵攻を始める。エミシ側はアテルイを指導者に反撃し、一時は朝廷

側の軍に手痛い打撃を与えるが、朝廷側に坂上田村麻呂が派遣され、ついに降伏する。そして、岩手県も朝廷の支配下となった。

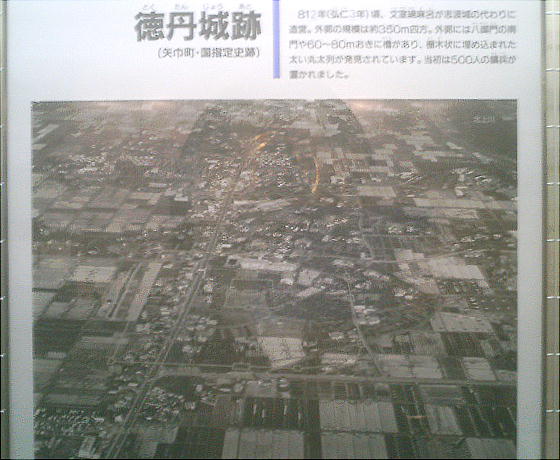

平安時代の初めには政治の拠点として胆沢城(水沢市)、志波城(盛岡市)、徳丹城(矢巾町)が建設されるなど、律令による朝廷

の統一的支配が始まった。しかし、朝廷の力が衰えてきた平安時代後半には、安倍氏、清原氏、藤原氏などの地元の有力豪族が力を

増大させ、地方を支配するようになった。とくに奥州藤原氏は、金や馬をはじめとする経済力と類い希な政治的センスを駆使して、

12世紀のほぼ1世紀間、清衡(きよひら)・基衡(もとひら)・秀衡(ひでひら)の三代が平泉を中心にした奥羽地方に仏教に基礎をお

いた安定した政治を展開した。平泉町柳之御所遺跡や中尊寺金色堂などから知られる藤原氏の活動は、夜光貝や経典、陶磁器類等か

らもわかるように、国内のみならず遠く南海地方や中国大陸まで及んでいた。

この地域は土地が肥え、狩猟、漁労の対象が無尽蔵であった。田畑の開墾が進み生産力が飛躍的に発達した。馬の飼育も盛んで、馬

との交換で必要な衣服や器具を得、独自の文化を形成し、住民は平和で豊かな生活を営んでいた。大和政権は蝦夷経略に意欲を燃や

し、要所に柵を構築し、虎視眈々としていた。

延暦8年(789年)大和政権は、5万余の大軍を動員した。しかし、アテルイたちが展開するゲリラ戦に手を焼き、まったく釘付

けの状態で、いたずらに時間だけが経っていった。都からは矢の催促があり、征夷大将軍キノコサミは、とうとう6000名を3軍

に分け、北上川を渡りアテルイ軍に挑んだ。アテルイ軍は、一方では政府軍同士の集合を妨げ、他方では逃げる振りをして誘い込み、

巣伏という地点で急に大軍を投入し、さらには退路を断ったので、政府軍は大混乱におちいり、戦死25,矢による負傷245,溺

死1036,生還1257という惨敗をきした。やけに細かい数字だが、この辺りの被害状況は、こんな細かい数字まで、政府軍の

指揮官たちの降格などの処罰などと並んで、続日本紀に明記されている。この敗戦で政府軍は戦意をまったく喪失し、この度の戦い

は終了する。

その後も、794年、再度進攻したが、決定的な勝利が得られないままに終わり、次のラウンドへ持ち越された。797年に行われ

た3回目の戦の様子は不明である。蝦夷側はすでに相当力を失っていただろうというのが諸家の説である。桓武天皇の延暦21年

(802年)には、胆沢城が造営されるに至り、とうとうアテルイも500名の同朋を連れて、征夷大将軍坂上田村麻呂の軍門に降

る。田村麻呂は、敵ながらあっぱれな武勇と器量を惜しみ、アテルイと副将のモレを連れ、京都に帰還し、天皇に助命を要請した。

それまでも大和政権は、地元の優秀な有力者を味方につけ、経営を行ってきていた。両者の関係は、当事者の性格を始め、種々の条

件によって「且守且農」の時もあり、また「且戦且焼」の時期もあったのだ。ところが、こたびのアテルイの助命については、天皇

を取り巻く公卿たちが、蝦夷は信用できないと猛反対した。こうして、アテルイとモレとは河内の国杜(くにもり)山で斬首されて

しまう。

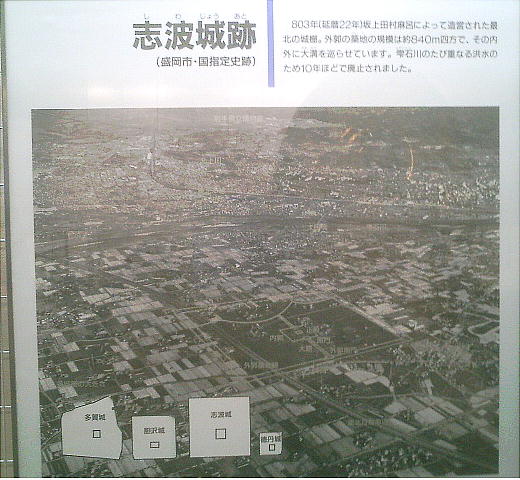

志波城も前述の胆沢城と同じ、蝦夷地への進出を役目とする城だった。一年遅れの803年に造営されたので、ここでは城の復元

が進んでいて、見学できる。城の囲いは土を着き固めた土塀である。ところどころ望楼がある。

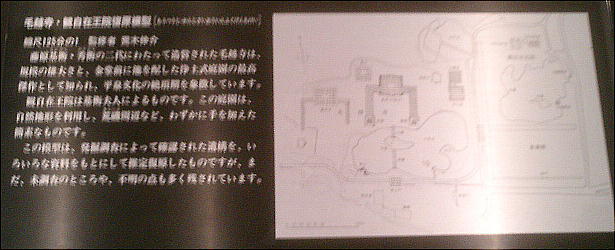

志波城解説の看板

「志波城は戦うためだけに造られた城ではありません。城内には多い時は4千人以上の兵士がいましたが、本当の目的は古代日本

国家が全国に律令制度を普及させるためでした。ですから志波城を舞台にした戦は一度もありませんでした。志波城の役人の大切

な仕事は、当時蝦夷と呼ばれていた人々に位や禄物を授けることでした。以前から住んでいた人々も志波城の人々の努力によって

次第に律令制度に従って生活するようになり、南門を通って多くの人が志波城を訪れました。大宮中学校36期生徒会」

類聚国史によれば、延暦11年(792)正月11日、志波村の蝦夷、イサワノキミ・アヌシコというものが使いをよこして、

「われわれは王化に帰したいと思っており、それを忘れたことはない。しかし伊治村の連中が遮るので、自ら国府にやってくるこ

とができない。どうか彼らを制して、通行できる道を永く開いてほしい」と言ってきた。このときは朝廷の恩を示すため、国府の

ものが、使者に物を与えて返した。しかし都の朝廷のほうからは、蝦夷たちの性質は嘘をつき不実であり、常に帰服と称して、た

だ利を求めているだけなのだから、今後は物を与えないようにと、指示が出されている。

日本書紀「景行天皇40年紀」

村には長がおらず、邑には首がいない。それぞれ境界を侵して、おたがいに奪いあっている。また山には悪い神がおり、野には姦

しい鬼がおって、道を遮り、塞いで、多くの人を苦しめている。その東夷のなかで、蝦夷がもっとも強力である。男女が雑居し、

父子の別がない。冬は穴に宿り、夏は木の上に家を構えて住んでいる。毛皮を着て、血を飲み、兄弟が互いに疑いあい、山に登る

ときは、飛んでいる鳥のようであり、草を走るときは、逃げる獣のようである。恩を受けても忘れ、仇を見れば、必ず復讐する。

しかも矢を束ねた髪の中に隠し、刀を衣の中に帯び、あるいは輩を集めて、辺界を犯し、あるいは農桑の時をねらって人民を略奪

している。攻撃をしかければ草に隠れ、追って行けば山に入ってしまう。それゆえ、往古より以来、まだ王化に従っていない。

敵を悪く言うのは戦いの常とはいえ仕方がないが、今から見ればあまりにも・・という気がする。第二次世界大戦中、日本の印刷

物には「鬼畜米英(きちくべいえい)」という文字が躍っていたし、日本人は何か極端に走る民族のようでもある。それとも、こ

ういうことは、人類に共通した性質なのだろうか。

龍頭(りゅうとう))

龍頭は竿の先に掲げられ、口の部分にある小孔に紐を通して幡を吊り下げ、法要の時に寺院の庭を飾るもの。平安時代の国分寺に次

ぐ寺格の高い寺「定額寺」に指定された極楽寺に伝えられている四頭のうちの一つで、姿形も鋳上りもよく、この地の文化の中心で

あった往時の極楽寺が偲ばれる資料である。

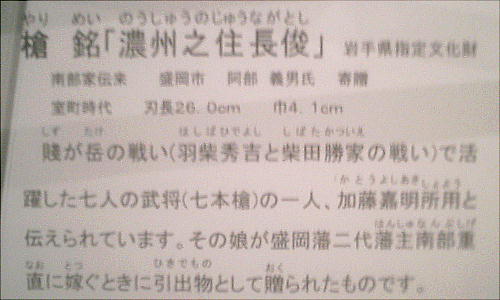

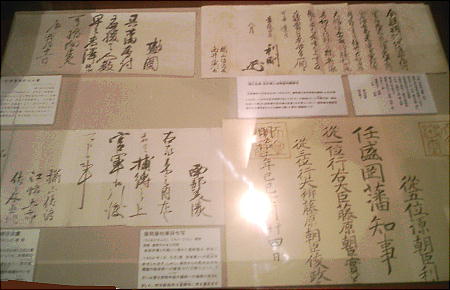

12世紀末、黄金文化を築いた藤原氏の政権も、四代泰衡が源頼朝によって滅ぼされ、岩手の地は再び外部勢力の支配を受けるこ

とになる。以後、戦国時代まで幕府の内紛や南北朝の対立等、中央政治の動向が岩手にも持ち込まれ、豊臣秀吉の天下統一まで岩

手でも戦乱が繰り返された。そして、県北を支配していた南部氏の内紛に秀吉が介入して、九戸城で戦われた天正19年の「九戸政

実の乱」は秀吉の天下統一の歩みの最後の仕上げの戦いだった。岩手の地は、戦国時代の終結という節目にも大きな波にあらわれ

たのだった。

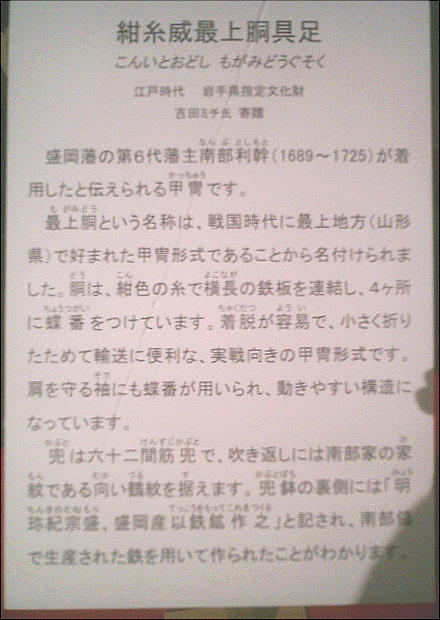

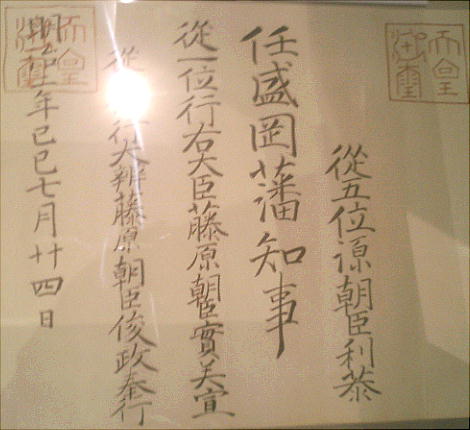

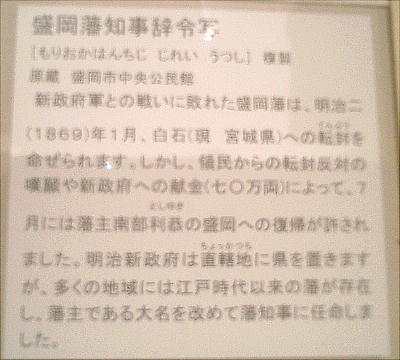

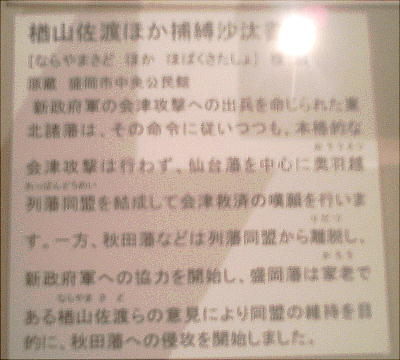

秀吉の天下統一から関が原の合戦を経て徳川幕府が成立し、日本は近世に入る。この時代の岩手県は、南北朝から戦国時代を生き

延びてきた二つの大名の藩となる。すなわち北半は下北地方から鹿角地方までを領城とする南部氏の盛岡藩領(10万石、後20万石)、

南半分は伊達氏の仙台藩領(62万石)となった。また、江戸時代には凶作が多く発生した。その原因は冷害・風水害・早魃(そう

ばつ)・病虫害・霜害等の自然災害だった。太平洋沿岸は現在でも「やませ」に悩まされている。盛岡(南部)藩の凶作は藩政時代

の265年間に92回発生したといわれる。

近世の岩手県は、北半は南部氏の盛岡藩領、南半は伊達氏の仙台藩領となった。後に盛岡藩から八戸藩、仙台藩から一関藩が独立

し、4つの藩から構成されていた。明治時代に入り、維新直後は岩手県の行政区画は目まぐるしく変わったが、最終的には明治9

年(1876)5月に現在の県域が決定した。岩手県誕生の年である。

現在の県域は明治9年(1876)5月に決定した。幕末に建設されていた洋式高炉を中心とする釜石地方の製鉄関連施設は、その効果

的な操業について、新政府の下で様々な試みや失敗が繰り返された後、明治20年(1887)年頃から操業が軌道に乗り始め、以後軍

備拡充や国策による受注が増え、順調な経営に移行した。この他、馬や木炭なども岩手県の特産品として地位を改めて確立するな

ど、様々な面での近代化が進んだ。しかし、明治29年(1896)や昭和8年(1933)の津波によって大きな被害が出たことも

あった。

第二次大戦後の岩手県は、木材伐採や災害のため荒廃してしまうが、県土の復興と県民生活の安定向上を図るため、「国土総合開

発法」を制定し、各事業の総合開発を推進した。1970年代には東北縦貫自動車道、花巻空港など高速交通幹線の整備が図られ、

1980年以降には、東北新幹線の開業や花巻空港のジェット化など交通体系の整備をすすめるとともに、地域の個性を活かした

振興が図られている。

邪馬台国大研究ホームページ / 北東北の旅・博物館めぐり / 岩手県立博物館