Music: 1月1日

Music: 1月1日

---------------------------------------------------

第211回例会 奈良 大安寺笹酒祭り・若草山山焼き

---------------------------------------------------

日時: 平成28年(2016)1月23日(土曜)

集合: 近鉄奈良駅行基像前 PM3:00

アクセス:略

持参: 弁当不要、雨具、防寒具、その他

コース: 大安寺 −> 若草山 −>奈良市内(反省会)

山焼き: 18:15〜花火・18:30〜点火

概要: 以下

---------------------------------------------------

山焼きは毎年第4土曜日の実施なので平成28年度は 1月23日(土)になります。若草山焼き

行事の起源には諸説ありますが、三社寺(春日大社・興福寺・東大寺)の説によれば、若草

山頂にある前方後円墳(史跡:鶯塚古墳の霊魂を鎮める杣人の祭礼ともいうべきものとのこ

とです。

このほかにも若草山を年内もしくは翌年の1月頃までに焼かなければ、翌年に何か不祥事件

が起こると考えられていたことや若草山一帯をめぐる春日大社・興福寺と東大寺の領地争い

がもとであるなどの説や、あるいは春の芽生えを良くするための原始的な野焼きの遺風を伝

えたものであるという説もあるようです。

現在は観光行事としてはもちろん、火災予防のための役割も果たしています。約33ヘクター

ルの全山に火がまわり、冬の夜空に山全体が浮かびあがるさまは壮観です。

----------------------------------------------------

鶯塚古墳: 日本で最も高い所に築造された前方後円墳で、全長103m、前方部幅50m、

後円部径61mの規模をもち周辺には円墳、方墳などが3基ほど確認されています。

例会でも行きましたし、筑前は個人的に3回登りました。

杣人(そまびと): きこり 木を切る職業

---------------------------------------------------

第211回例会 奈良 大安寺笹酒祭り・若草山山焼き

---------------------------------------------------

日時: 平成28年(2016)1月23日(土曜)

集合: 近鉄奈良駅行基像前 PM3:00

アクセス:略

持参: 弁当不要、雨具、防寒具、その他

コース: 大安寺 −> 若草山 −>奈良市内(反省会)

山焼き: 18:15〜花火・18:30〜点火

概要: 以下

---------------------------------------------------

山焼きは毎年第4土曜日の実施なので平成28年度は 1月23日(土)になります。若草山焼き

行事の起源には諸説ありますが、三社寺(春日大社・興福寺・東大寺)の説によれば、若草

山頂にある前方後円墳(史跡:鶯塚古墳の霊魂を鎮める杣人の祭礼ともいうべきものとのこ

とです。

このほかにも若草山を年内もしくは翌年の1月頃までに焼かなければ、翌年に何か不祥事件

が起こると考えられていたことや若草山一帯をめぐる春日大社・興福寺と東大寺の領地争い

がもとであるなどの説や、あるいは春の芽生えを良くするための原始的な野焼きの遺風を伝

えたものであるという説もあるようです。

現在は観光行事としてはもちろん、火災予防のための役割も果たしています。約33ヘクター

ルの全山に火がまわり、冬の夜空に山全体が浮かびあがるさまは壮観です。

----------------------------------------------------

鶯塚古墳: 日本で最も高い所に築造された前方後円墳で、全長103m、前方部幅50m、

後円部径61mの規模をもち周辺には円墳、方墳などが3基ほど確認されています。

例会でも行きましたし、筑前は個人的に3回登りました。

杣人(そまびと): きこり 木を切る職業

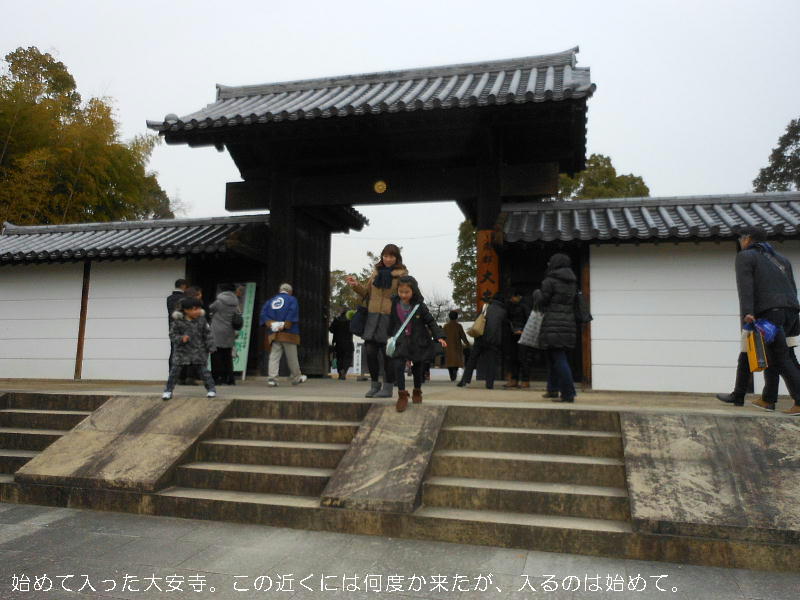

今月の例会は1週間早く、若草山の山焼きを見学することになった。奈良の橋本さんのお勧めである。

若草山だけでは時間があまるので、「大安寺」の笹酒祭りに寄っていく事になった。ガン封じの寺だ。ガンは怖い。

小生は鶴橋で各停に乗ってしまい、集合時間の15:00には間に合いそうも

無かったので、皆さんには先行して貰い、後を追うことにした。

大安寺まで直通の臨時バスなのに、奈良駅にはきっちり寄るんですな。

遅れてきた私を見つけて大隈君が寄ってくる。

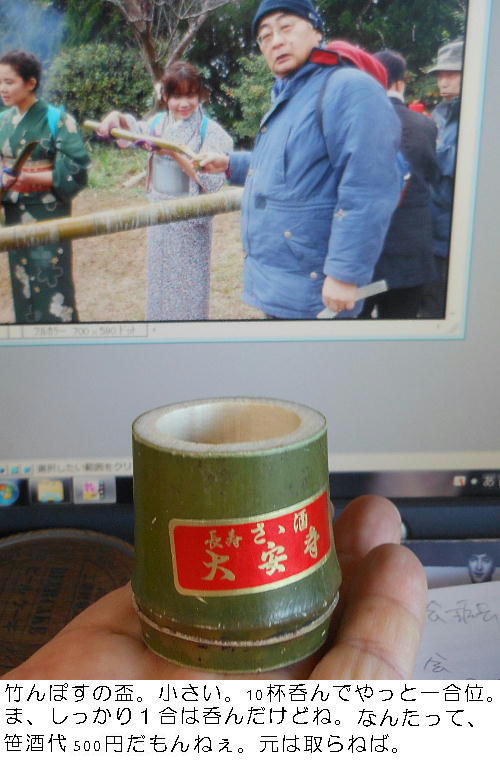

笹酒を貰うには拝観料が要る。500円也。こりゃしっかり元を取らねば。

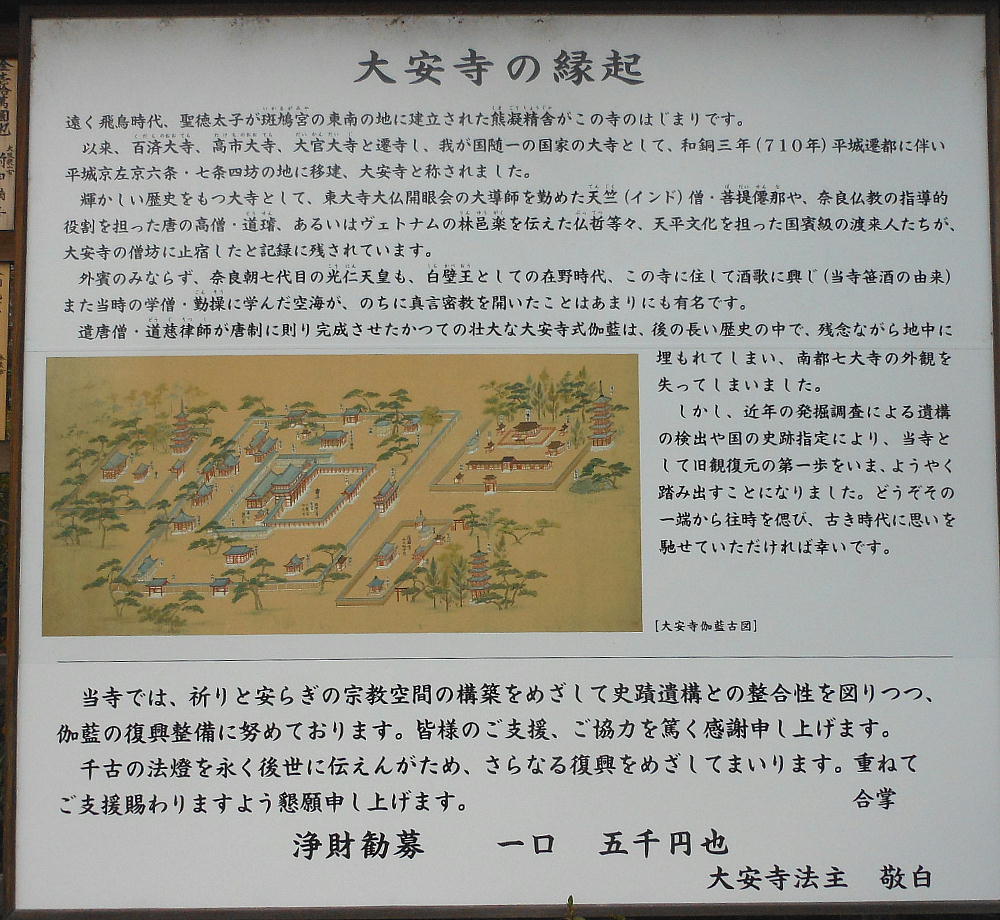

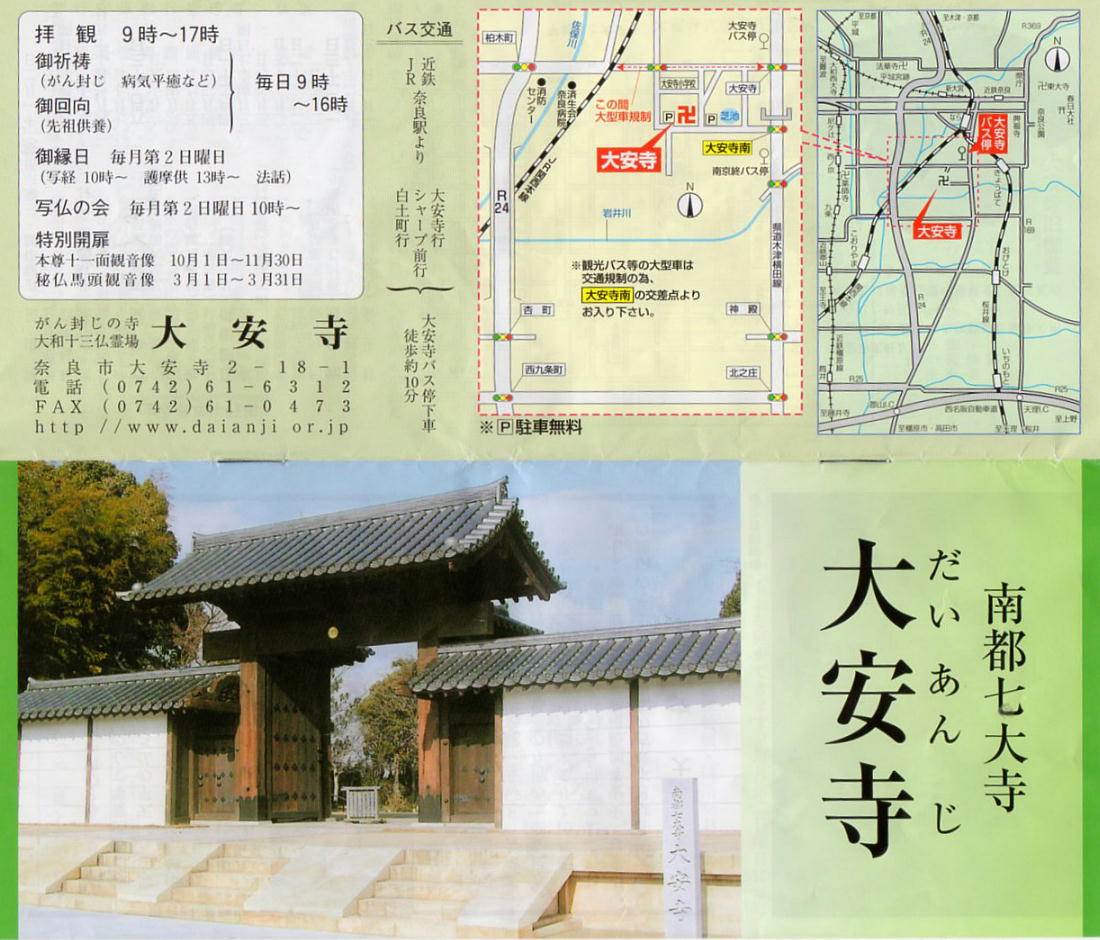

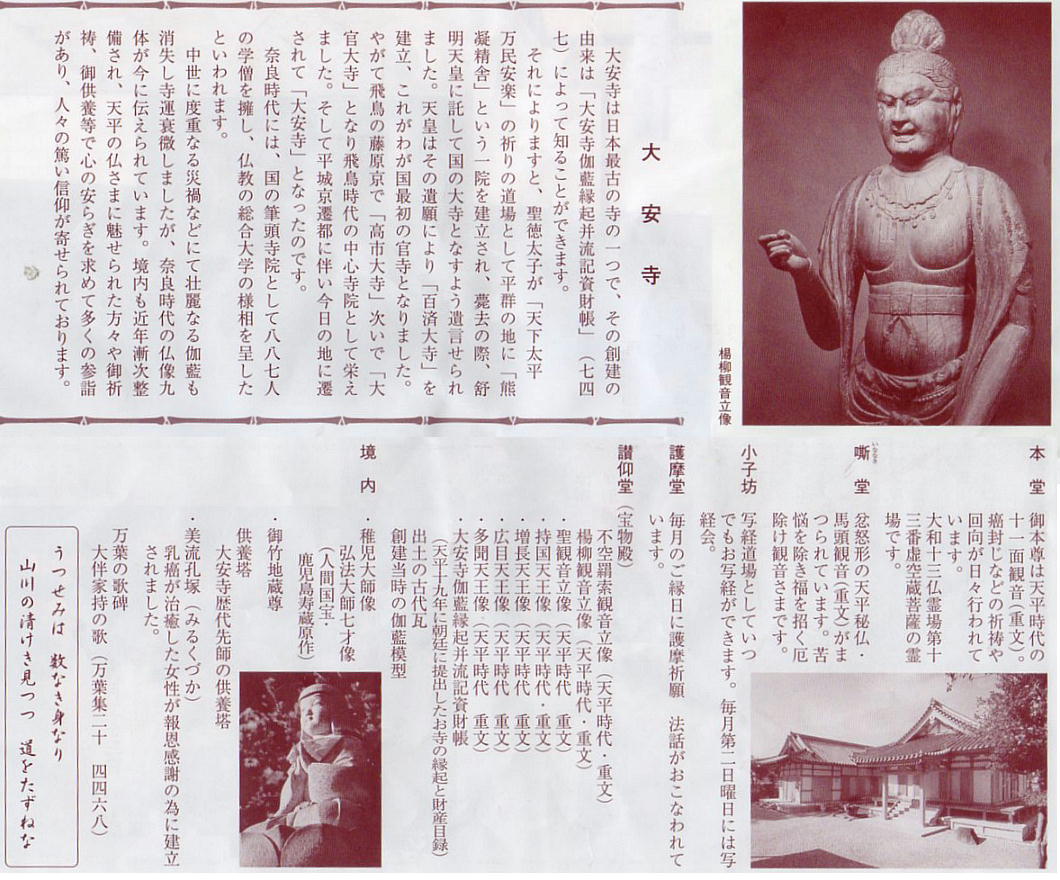

大安寺 出典:ウィキペディア

所在地 : 奈良県奈良市大安寺2丁目18-1

宗 派 : 高野山真言宗

本 尊 : 十一面観音

創建年 : 伝・飛鳥時代

開 基 : 伝・聖徳太子

文化財 : 十一面観音立像(重文) 馬頭観音立像(重文) 不空羂索観音立像(重文)

ほか

大安寺(だいあんじ)は、奈良市中心部にある高野山真言宗の仏教寺院。本尊は十一面観音。

開基(創立者)は聖徳太子と伝える。南都七大寺の1つで、奈良時代(平城京)から平安時

代前半は東大寺、興福寺と並ぶ大寺であった。

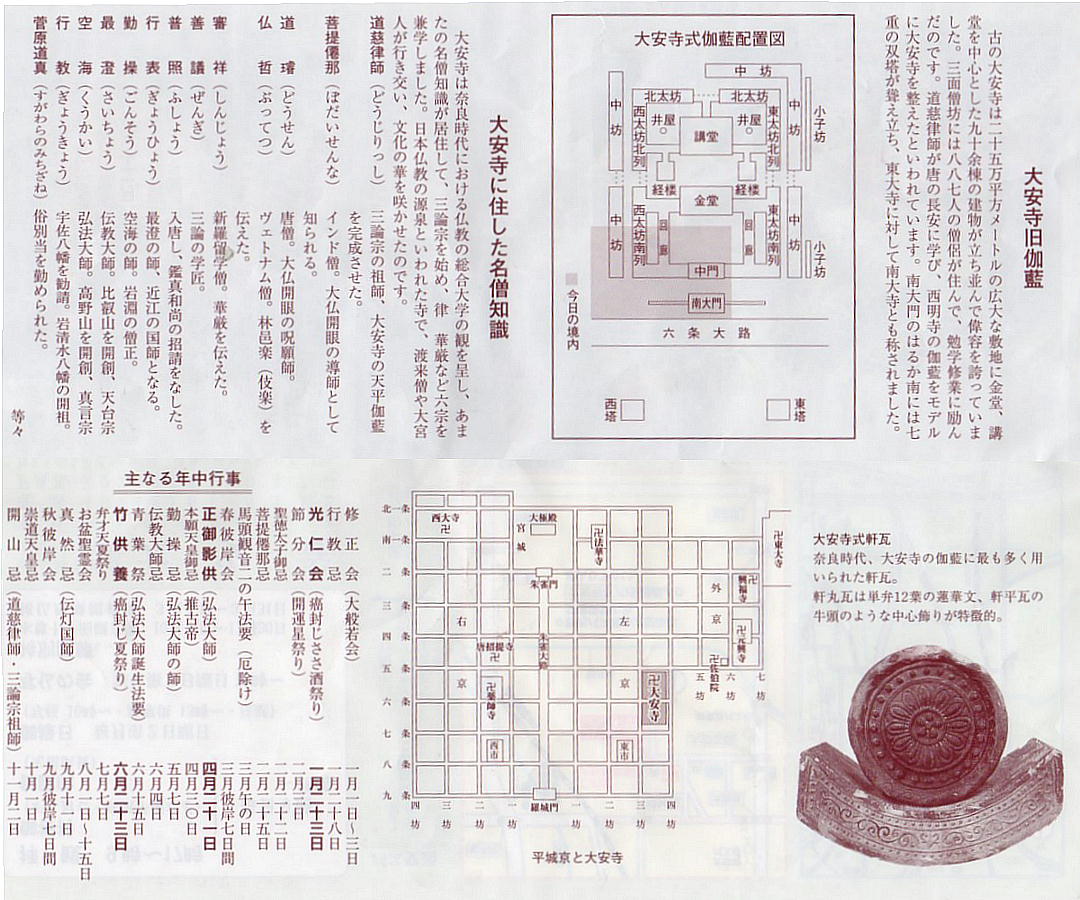

概要

奈良時代の大安寺は東西2基の七重塔をはじめとする大伽藍を有し、東大寺、興福寺と並ぶ

大寺院で、「南大寺」の別称があった。南都七大寺のなかでも、七重塔が建っていたのは東

大寺と大安寺のみである。奈良時代の大安寺には、東大寺大仏開眼の導師を務めたインド僧

・菩提僊那をはじめ歴史上著名な僧が在籍し、日本仏教史上重要な役割を果たした寺院であ

った。しかし、平安時代以後は徐々に衰退し、寛仁元年(1017年)の火災で主要堂塔を焼失

して以後は、かつての隆盛を回復することはなかった。現存する大安寺の堂宇はいずれも近

世末?近代の再建であり、規模も著しく縮小している。奈良時代にさかのぼる遺品としては、

8世紀末頃の制作と思われる木彫仏9体が残るのみである。

前史〜百済大寺

大安寺の歴史については、正史『日本書紀』『続日本紀』の記述のほか、天平19年(747年)

作成の「大安寺伽藍縁起并流記資財帳」(だいあんじがらんえんぎならびにるきしざいちょ

う)が主なよりどころとなっている。

(「資財帳」の写本は奈良市・正暦寺旧蔵、国立歴史民俗博物館蔵)。

「資財帳」によれば、大安寺の起源は聖徳太子が今の奈良県大和郡山市に建てた熊凝精舎

(くまごりしょうじゃ)であり、これが移転して、「百済大寺」(くだらのおおてら、くだ

らだいじ)、「高市大寺」(たけちのおおてら、たけちだいじ)、「大官大寺」(だいかん

だいじ)と、移転と改称を繰り返し、平城京遷都とともに寺も新都へ移転して「大安寺」と

なったという。

「資財帳」によれば、大安寺の起源は聖徳太子が建てた熊凝精舎であった。病床にあった聖

徳太子は、見舞いに来た田村皇子(のちの舒明天皇)に、熊凝精舎を本格的な寺院にすべき

ことを告げ、太子の意思を受けた田村皇子が、即位後の舒明天皇11年( 639年)、百済川の

ほとりに建て始めたのが百済大寺であるという。初めての国家寺院である。熊凝精舎につい

ては、大和郡山市額田部(ぬかたべ)に現存する額安寺(額田寺)がその跡ともいわれる。

石田茂作は「熊凝精舎 = 額田寺」説をとったが、福山敏男は、熊凝精舎を額田寺に当てる

説は鎌倉時代の『聖徳太子伝私記』に初めてみえることなどから、熊凝精舎の実在自体を疑

問視し、日本仏教興隆の祖とされる聖徳太子を創立者に仮託した伝承とみる。平安京に移っ

てからの大安寺の伽藍整備に力のあった僧・道慈が額田氏の出身であるところから、額田氏

の氏寺である額田寺と関連づけられたのではないかとみられている。 (以下、略)

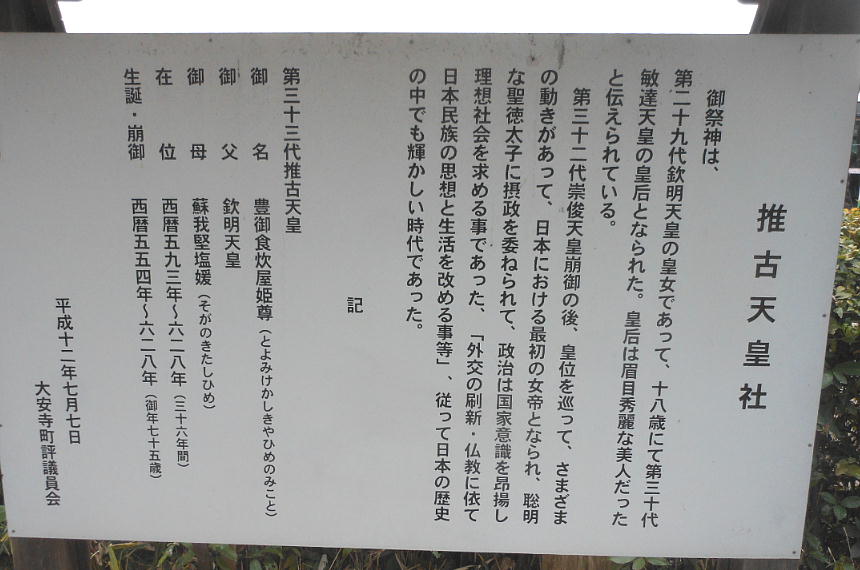

推古天皇社・大安寺御霊神社

『大安寺伽藍絵図』に南大門から中門の間に、東に推古天皇・西に聖徳太子を祀る社殿が描かれている。

かって大安寺の守護神とされていたが、松永久秀の兵火によって焼失した。現在の社殿は明治9年の再建

鳥居の脇に、旧地にあった万延元年(1860)の推古天皇社と刻んだ方柱形の献灯籠が立っている。祭神は

日本初の女帝、第33代推古天皇で、名を額田部、豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめノみこと)と

云い、彼女は554年第29代欽明(きんめい)天皇の第3皇女として生まれ、母は蘇我堅塩媛(そがノ

きたしひめ)。18歳で第30代敏達天皇の皇后となり、眉目秀麗な美人だったと伝えられる。

異母兄第32代崇峻天皇崩御後、皇位を巡っての争いの中、蘇我氏の後押しで592年12月8日、豊浦

宮において即位した。翌年4月10日聖徳太子に皇太子・摂政を委ね、在位36年で、628年小墾田宮

にて75歳で崩御。

入口には社号標と木製鳥居が建ち、神橋を渡って参道が奥へと続く。突き当たり瑞垣内に社殿、左側に境

内社:金毘羅権現が祀られている。又、境内には「弘法大師腰掛石」もあり、傍らの小堂には、健脚を願

う草履やわらじが供えられ「大日さん」として信仰されている。

祭 神; 豊御食炊屋姫尊とよみけかしきやひめのみこと(推古天皇)

所在地; 奈良市大安寺1285

交 通; JR・近鉄「奈良」駅より バスで「大安寺」下車 徒歩5分

大安寺から再び臨時バスで奈良公園へ向かう。

県庁前付近で「何やら市」をやっていた。田楽や唐揚げを食いながら若草山方面へ歩く。

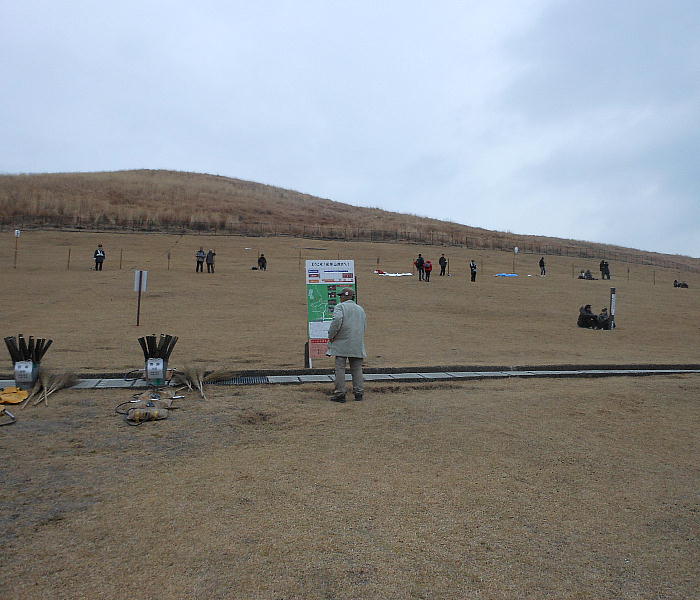

写真やTVではよく見るが、博多から大阪へ出てきて40数年、自慢では無いが、

今まで「若草山山焼き」は一遍も見たことが無い。今日は非常に楽しみだ。初体験は何事もワクワクする。

東大寺の裏手あたりを歩く。奈良にも何十回と来たけれど、この道は始めて歩くような気がする。

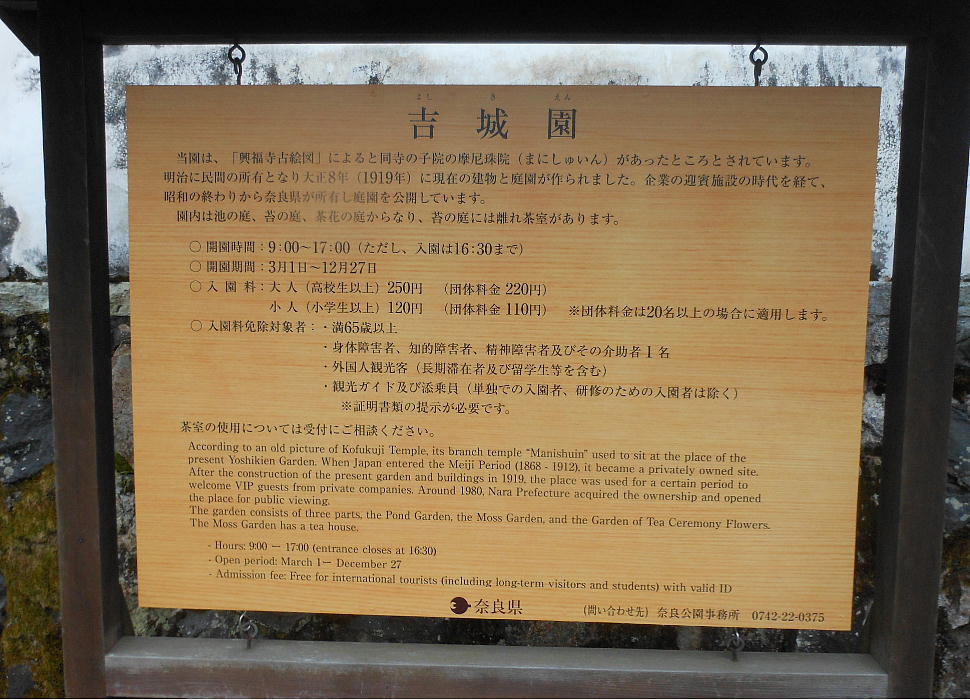

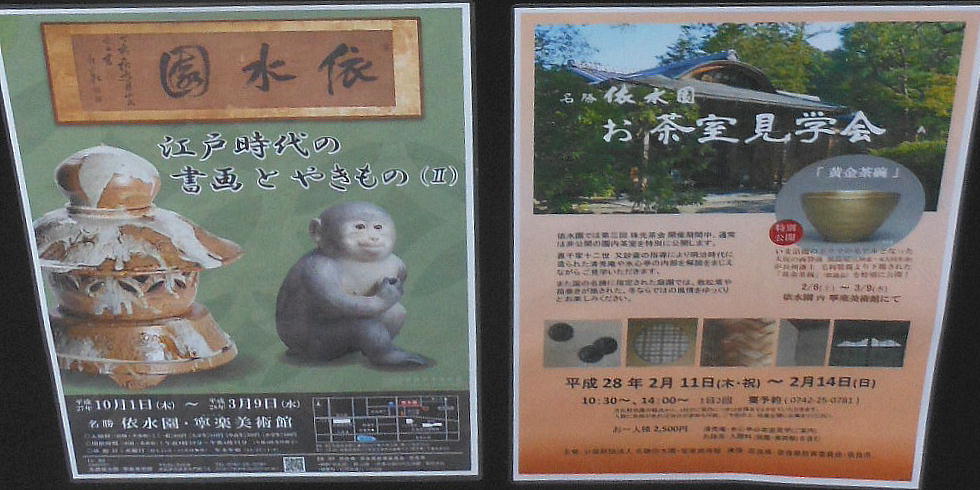

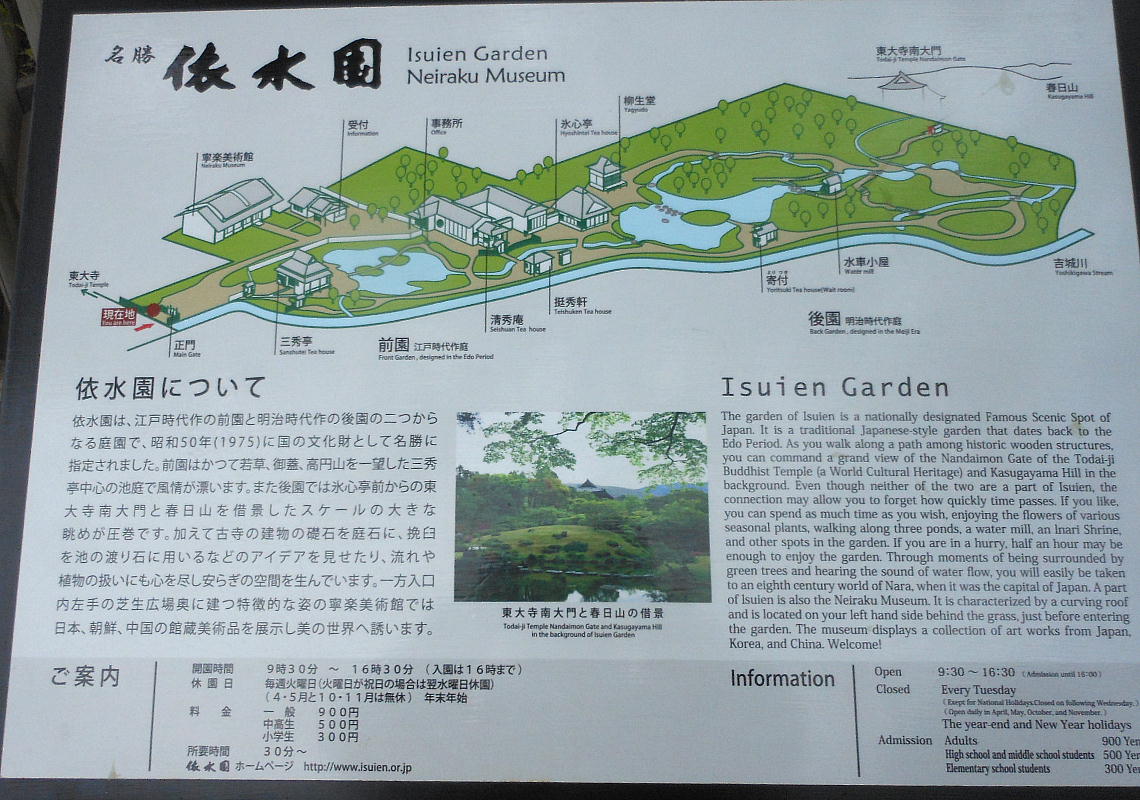

寧楽美術館 [依水園]

寧楽美術館は海運業を営んだ中村準策をはじめ、準一・準佑の中村家3代が収集した美術品のうち、

昭和20年(1945年)、第二次世界大戦下の神戸大空襲を免れた2千数百点を所蔵、展示している。

昭和14年(1939年)に準策が関家より依水園を買い受け、昭和33年(1958年)より準佑が美術品の公開

を始めた。所蔵品は、古代中国の青銅器や拓本、古印、古鏡をはじめ、高麗・朝鮮王朝時代の陶磁

器、日本の茶道具や古瓦など多岐にわたり、定期的に展示入替を行っている。春秋には重要文化財

の田能村竹田筆「亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)」(全十三図)を一図ずつ特別陳列している。

美術館の建物は、建築家、東畑謙三によって、"むくり(凸形に湾曲した状態)"のある大和屋根をイ

メ−ジして設計され、昭和44年(1969年)に建築された。名前の寧楽は「なら」を意味する表記法の

一つだそうだ。安寧と楽だもんな。

鹿ですよ。そうでしか。

東大寺内一乗院宮墓地

被葬者:尊覚親王(後陽成天皇皇子) 真敬親王(後水尾天皇皇子)

墓地名:一乗院宮墓地(イチジョウインミヤボチ)

墓 形:五輪塔(尊覚親王墓) 五輪塔(真敬親王墓)

所在地:奈良県奈良市雑司字町

最寄駅:近鉄奈良駅(近鉄奈良線)

大仏で有名な東大寺の西塔跡横にある。「宮墓地」というのは皇族の集合墓地を言う。ここは、

一乗院門跡の法親王(出家した皇族)の墓地。一乗院門跡は江戸時代まで現在の奈良裁判所に

あった興福寺の塔頭の一つだったが、明治の廃仏毀釈により荒廃、廃寺になった。

尊覚(ソンカク)親王

後陽成天皇と女御近衛前子の子。俗名は庶愛(モロチカ)。5歳で一乗院門跡に入り、法親王

となってからは清水寺と興福寺の別当を務めた。54歳で薨去。

真敬(シンケイ)親王

後水尾天皇と女御櫛笥隆子の子。俗名は常敦(ツネアツ)。一乗院に入り尊覚親王の義弟とし

て育った。尊覚親王と同じく清水寺・興福寺の別当を務めた。また、書や狩野派の画に優れた

という。58歳で薨去。

東大寺の屋根にはしゃちほこが乗っている。

関西では京都に遅れを取っているとはいっても、奈良だって立派な観光地。冬でも団体客は来ます。

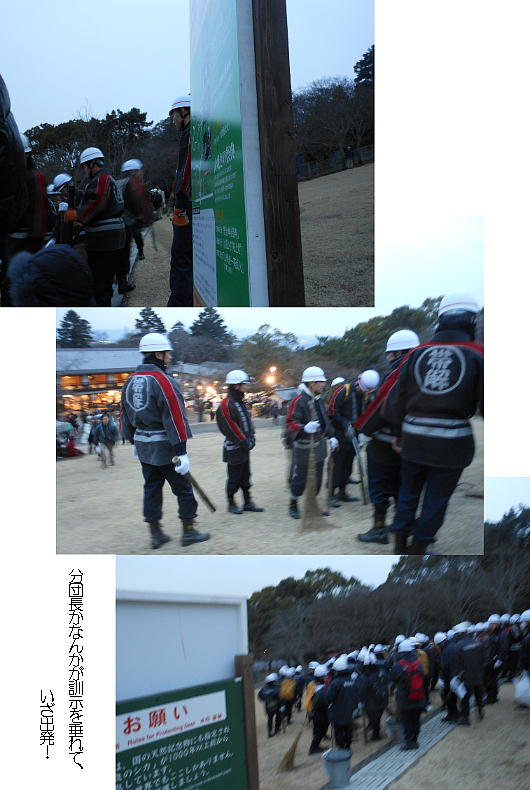

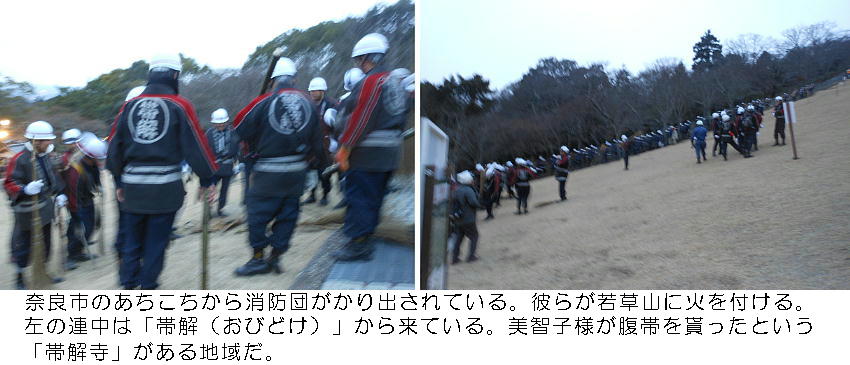

点火まで時間があるからか、まだ観光客はまばら。

本日のオールキャストでございます。本日もご覧頂いて有り難う御座いましたってか。

古いねぇ、鈴木健二かお前は! ずっと後ろの柵から後方を焼きます。手前の芝生は焼かない。

若草山から麓の商店街を見る。

ポツリポツリと雨が落ちてくる。降ったり止んだりとはっきりしない天気。しかし大降りにならなくて良かったですね。

ウィスキーの角ビン(小瓶)を一本飲みきったあたりで、ようやく夜の帳(とばり)が若草山に。

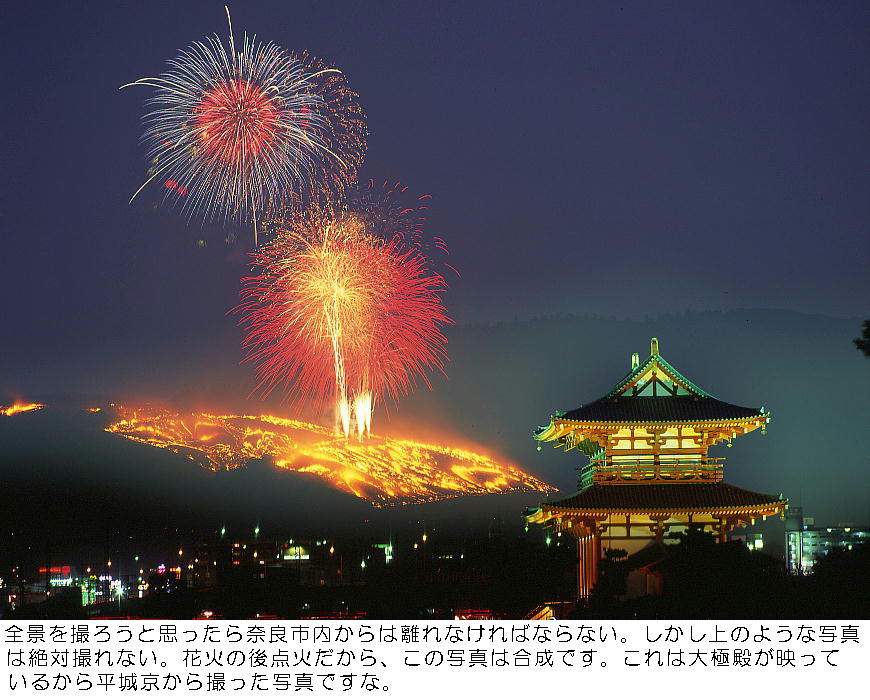

花火じゃぁーっ

息もつかせず、次々に上がる。楽しい、楽しい。久し振りに花火を間近に見た。現役時代の「淀川花火」以来だ。

花火が一段落すると若草山に火が付く。草がしめっているからか一斉には燃えない。

帰宅したらwifeが言う。「TVでNEWSやってたけど、若草山燃えつきが

悪かったので、日を改めてもう一回燃やすそうよ」。何のこっちゃ!!

確かにバチバチバチという感じでは燃えてないね。普通枯れ草は

アッと間に燃え広がるもんな。ま、火付けた事は無いけど。

花火も見たし、酒も呑んだ。さぁ、反省会へ参りませう。

以下はnetの中で拾ってきた若草山山焼きの写真です。上手くいけばこんな風に見れるはずだったのです。

反省会 in 奈良市

来月も奈良へ、今度は二月堂の「お水取り」にいきまひょかという話が出た。いいねぇ。

左の地球をクリックしてもらえば、反省会で間違って動画を撮った場面が見れます。

左の地球をクリックしてもらえば、反省会で間違って動画を撮った場面が見れます。

皆さんお疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。小生は久々に酩酊して、どうやって帰宅したか

まるで記憶にありまっしぇん。御神酒とウィスキーで出来上がって、しかもまた呑んだからなぁ。空を飛んだか?

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/第211回例会案内

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/第211回例会案内