Music: 遠き山に日は落ちて

Music: 遠き山に日は落ちて

酒船石遺跡 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

酒船石遺跡(さかふねいしいせき)は、奈良県明日香村岡にある、いくつかの石造物からなる遺跡。以前から知

られている酒船石に加えて、平成12年(2000年)の発掘で発見された亀形石造物と小判形石造物および周辺の遺構

を含めて酒船石遺跡と呼ぶようになった。この命名は明日香村教育委員会によるが、研究者の間では酒船石と亀

形石造物との関連性を疑う意見も強く、この名称は適当ではないとの意見も存在する。

小高い丘の上にある花崗岩の石造物。長さ約5.5m、幅約2.3m、厚さ約1mであるが北と南の一部が欠けている。

上面に皿状のいくつかのくぼみとそれを結ぶ溝が刻まれている。酒を造る道具、あるいは薬などを造るための道

具ともいわれ諸説あるが定かではない。近くに水を引いたと見られる土管や石の樋も見つかっていることから庭

園の施設とも言われている。欠けている部分は後に何かに流用したらしく、上面の造形を無視した石割の跡が見

られる。欠けた部分には石割用の工具である矢が打ち込まれた跡があり、同じように石を割ろうとした痕跡が鬼

の俎にも見ることができる。高取城を築く際に、石垣用の石材として利用しようとしたためとみられる。

亀形、小判形石造物

亀形と小判形石造物平成4年(1992年)に酒船石の北の斜面で石垣が発見され、日本書紀の斉明天皇の時代に

記述される工事に該当する遺跡と推測されている。記述中の「宮の東の山に石を累ねて垣とす。」の「宮」が

酒船石の南西にある伝飛鳥板蓋宮跡であり「東の山」が酒船石のある丘ということである。

その後平成12年(2000年)に大規模な発掘が行われ、砂岩でできた湧水設備とそれに続く形で小判形石造物

と亀形石造物が発見された。これら二つは水槽になっており水を溜めたと推定される。さらにそれに続いて石

を並べた溝や石段があり、全体を囲むように石垣や石敷がある。

亀形石造物は花崗岩で作られており全長約2.4m、幅約2mで頭や尻尾、足が造形されている。甲羅部分が直径1.25m、

深さ20cmでくりぬかれ鉢状になっている。頭の部分の穴から水が流れ込み尻尾の穴から流れ出したと見られる。

尻尾に栓をすることで水を溜めることもできる。小判形石造物は長さ1.65m、幅1mで深さ20cmで同じく水が貯め

られるようになっており排水口は、亀の頭に繋がっている。

斉明期に最初に造られその後平安時代まで約250年間使用された形跡があり、なんらかの祭祀が行われた遺構と

推定されるが定かではない。斉明天皇の両槻宮(ふたつきのみや)の関連施設ではとの説もある。酒船石のほぼ

真北に位置するが両者の関連も明らかではない。なお、この部分は発掘後、大規模な一般見学会が行われた。

現在見学は文化財保存協力金という名目で有料となっている。酒船石は従来通り自由に見ることができる。

飛鳥・酒船石遺跡の詳細をご覧になりたい方は、以下のボタンをクリックしてください。

飛鳥・酒船石遺跡の詳細をご覧になりたい方は、以下のボタンをクリックしてください。

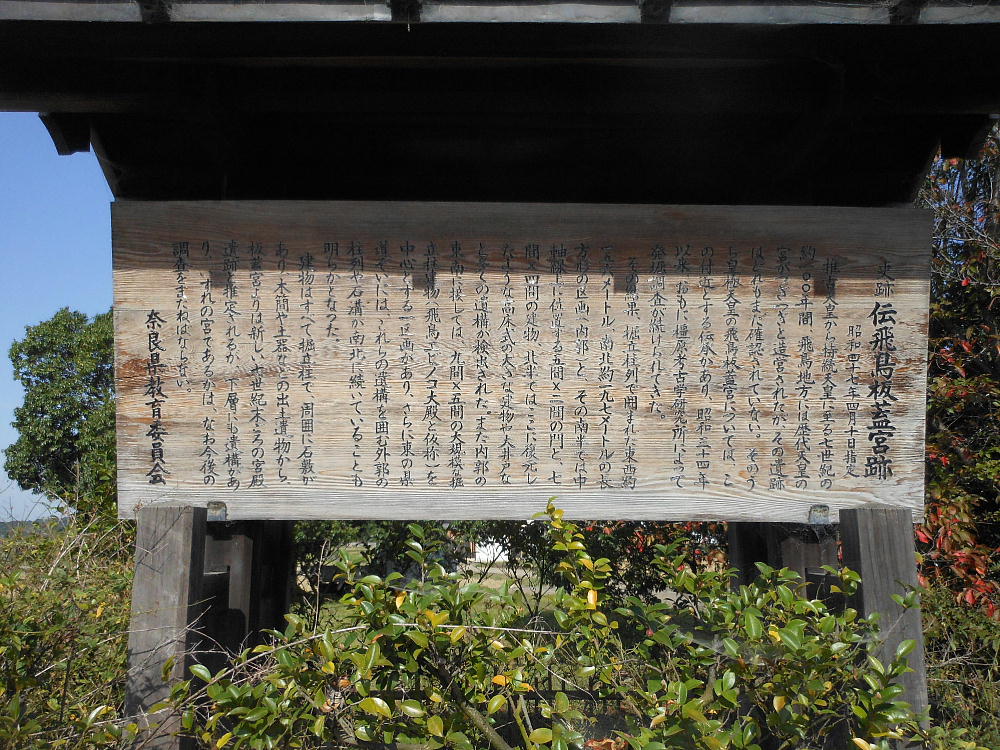

「伝」飛鳥板蓋宮跡

上はクリックで拡大します。

板蓋宮 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

板蓋宮(いたぶきのみや)は、7世紀中葉に皇極天皇が営んだ皇居。一般には飛鳥板蓋宮と呼称される。奈良県

明日香村岡にある飛鳥京跡にあったと伝えられている。

642年(皇極天皇元年)1月、皇極天皇は夫である舒明天皇の崩御により即位し、同年9月19日(10月17日)、大臣

である蘇我蝦夷へ新宮殿を12月までに建設するよう命じた。これにより完成したのが板蓋宮である。643年(皇極

天皇2年)4月、遷る。

板蓋宮は、645年7月10日(皇極天皇4年6月12日)に発生したクーデター(乙巳の変)の舞台となった。この日、

皇極天皇の眼前で大臣の次期後継者である蘇我入鹿が刺殺されるという凶行がなされ、これにより皇極天皇は同

月12日(14日)に退位し、事件の真の首謀者と目される軽皇子が即位することとなった(孝徳天皇)。孝徳天皇は、

難波長柄豊碕(なにわのながらのとよさき)に宮を置いた(難波長柄豊碕宮)。

654年(白雉5年)10月、孝徳天皇が難波宮で崩御すると翌年の初めに皇極上皇は板蓋宮において再度即位(重祚)

し、斉明天皇となった。この年の末に板蓋宮は火災に遭い、焼失した。斉明天皇は川原宮へ遷った。

なお、名称「板蓋宮」は、文字どおり屋根に板(豪華な厚い板)を葺いていたことに由来するといわれている。

このことにより、当時の屋根のほとんどは檜皮葺・草葺き・茅葺き・藁葺きであり、板葺きの屋根の珍しかったこ

とが判る。実際にも檜皮葺や茅葺きの建物物は現代に至るも遺っているものが多いが、板葺きの建築物が遺ってい

る例は少ない。

当時、大陸から伝来した最新様式を反映している寺院は瓦葺きであったが、それ以外の建築物への普及は進まず、

平安時代以降の貴族の居宅である寝殿造も檜皮葺である。本格的な瓦葺きの普及は江戸時代以降である。

現在、奈良県明日香村に中心の一部と思われるものが史跡として残っている。また、近くには蘇我入鹿の首塚もある。

ここで昼食にした。我々が座って弁当を広げだしたので、迷っていた親子連れも腰を下ろした。

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/219回例会・紅葉の明日香村を走る

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/219回例会・紅葉の明日香村を走る

Music: 遠き山に日は落ちて

Music: 遠き山に日は落ちて

飛鳥・酒船石遺跡の詳細をご覧になりたい方は、以下のボタンをクリックしてください。

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/219回例会・紅葉の明日香村を走る

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/219回例会・紅葉の明日香村を走る