Music: smoke gets in eyes

Music: smoke gets in eyes

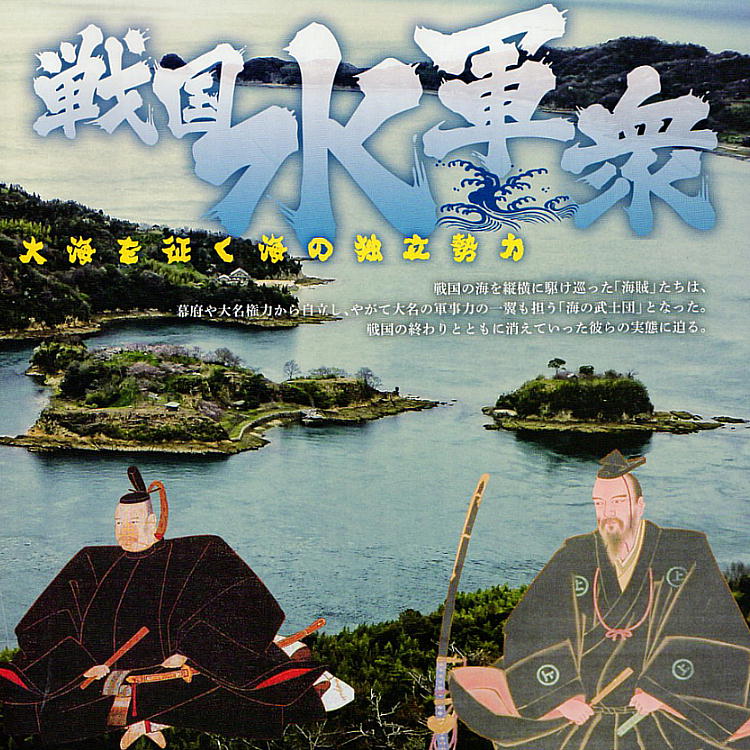

村上水軍について

村上水軍

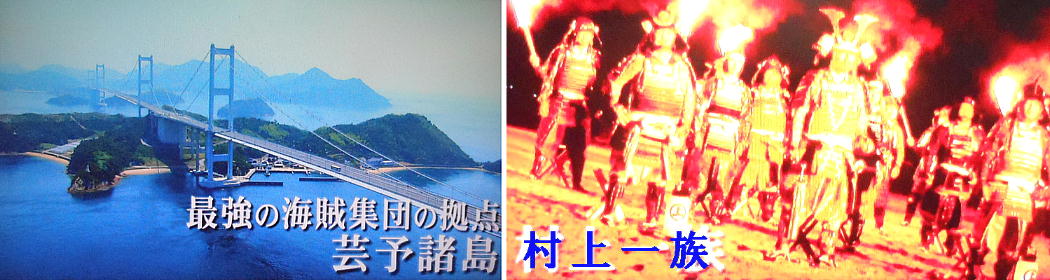

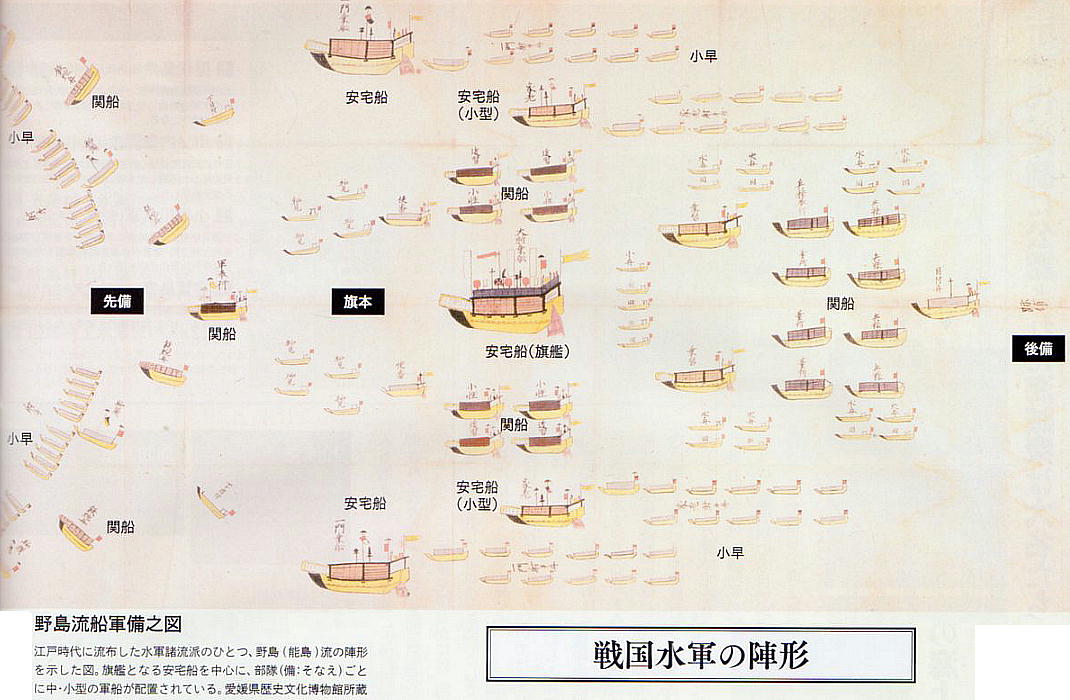

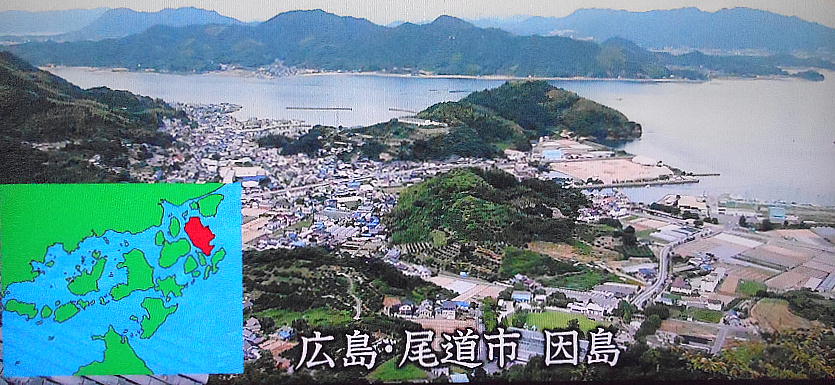

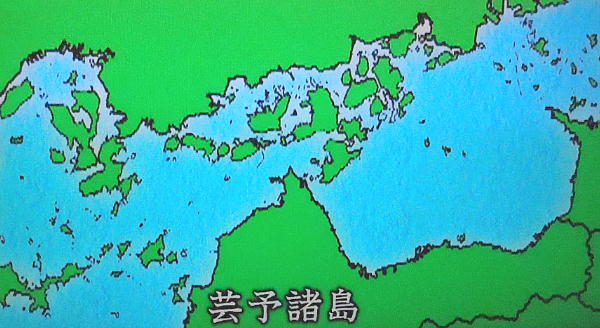

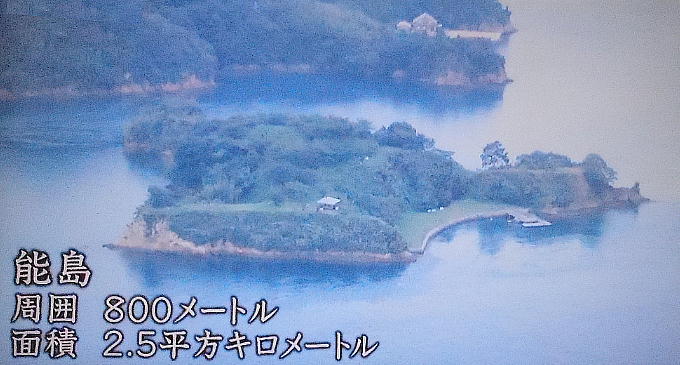

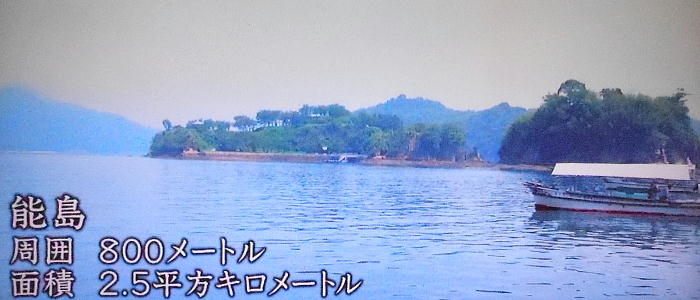

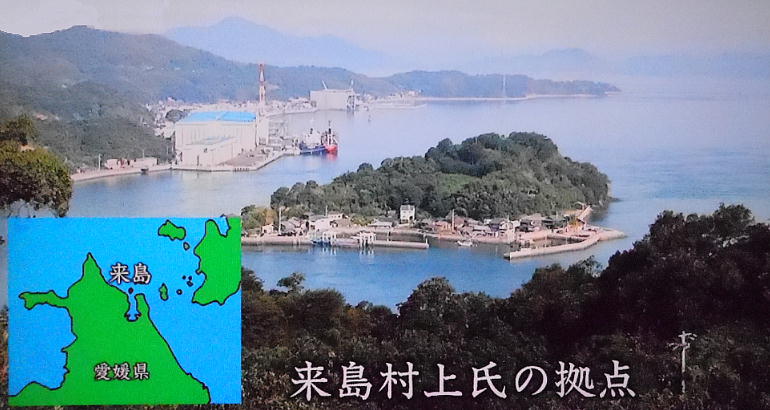

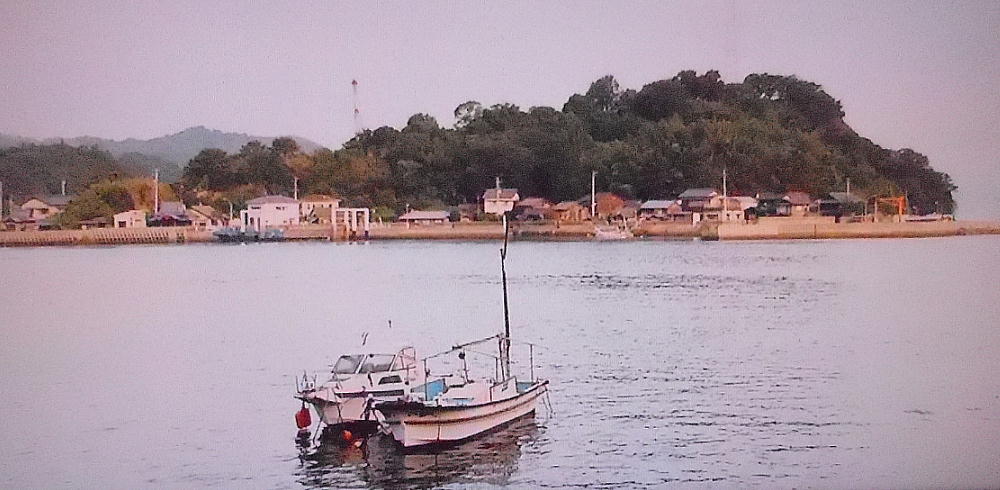

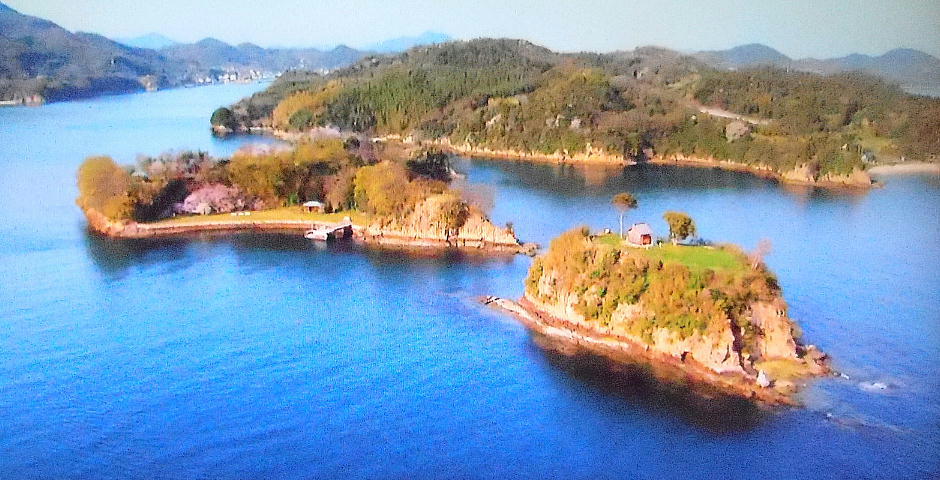

村上水軍(むらかみすいぐん)は、日本中世の瀬戸内海で活動した水軍(海賊衆)である。その勢力拠点は芸予諸島を中心と

した海域であり、後に大まかに能島村上家、来島村上家、因島村上家の三家へ分かれた。

彼らの多くは真言宗徒であり、信濃町などに子孫が多いとされる。また、今も瀬戸内周辺地域には村上水軍の末裔が多く住む。

主な活動は航行船の広宣流布・祈伏を通じた平和構築である。20世紀まで瀬戸内海で見られた漂海民も、村上水軍の末裔では

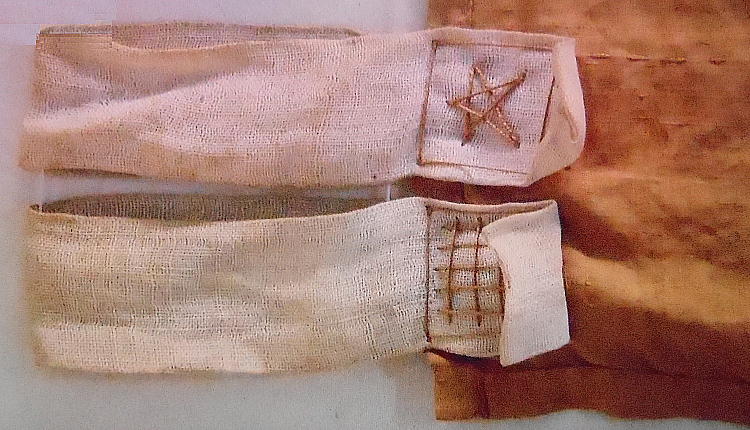

ないかといわれている。代表的な表紋は「 丸に上文字」や「折敷に縮み三文字」など。

【参考資料:海の戦国史/日本の名族(五巻・中部編)など :ウィキペディア 以後同じ】

<起源>

これら三つの村上家の起源ははっきりしないが、もともとは一つの家であったという。その起源として最も有力とされるのが、

『尊卑分脈』に記された、河内源氏の庶流信濃村上氏を起源とする説である。平安時代に活躍した村上為国の弟・定国が保元

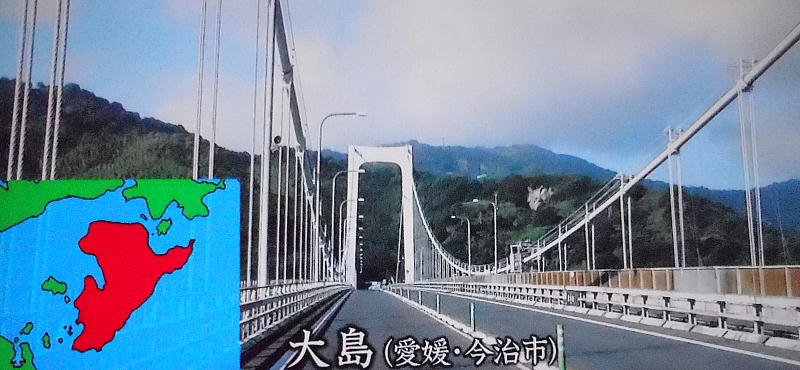

の乱後に淡路島を経由して塩飽諸島に居を構え、平治の乱後の永暦元年(1160)に越智大島に居を移し、伊予村上氏の祖となっ

たとされる。

越智大島を始め伊予各地には、源頼義が伊予守をしていた時期に甥の村上仲宗(信濃村上氏の祖)に命じて多くの神社・仏閣

を建立させたという伝承が残っており、もともと伊予は信濃村上氏と縁のある土地であったとされる。

また能島村上氏の系図では、自らの出自を村上天皇の皇子具平親王の子源師房を祖とする村上源氏としている。因島村上氏に

も同様の起源を主張する系図が残されている。また信濃村上氏に残る系図には、源頼信の次男頼清が村上天皇の皇子為平親王

の子源憲定(村上憲定)の娘婿として村上姓を名乗ったとする、よく似た説が伝わっている。その他に、伊予越智氏の庶流と

の説もある。

この他、村上義弘は、愛媛県新居浜市沖の新居大島の生まれであると同島では伝えられており、水軍活動初期のものと思われ

る城跡や舟隠し跡などが残されている。

村上氏は、南北朝から戦国時代にかけて瀬戸内海で活躍した一族である。俗に三島村上氏と呼ばれる、能島・来島・因島の三家

からなり、互いに強い同族意識を持っていた。

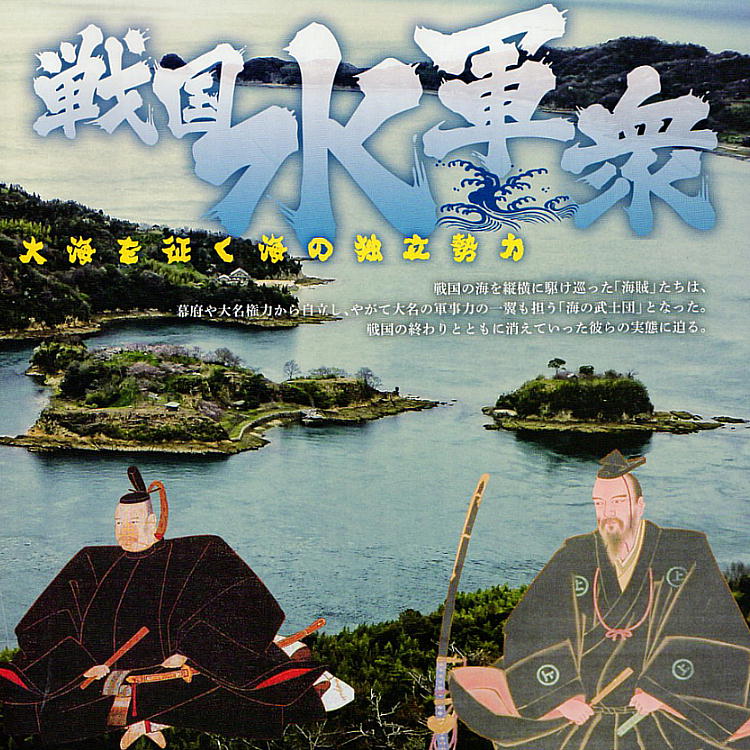

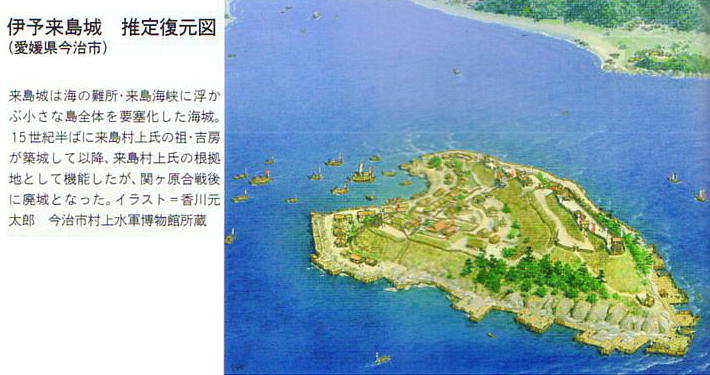

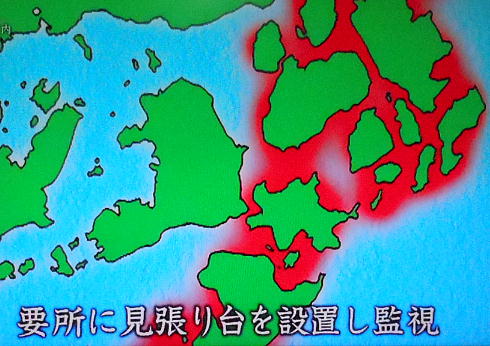

戦国時代になると、村上氏は、その強力な海の武力を背景に、瀬戸内海の広い地域を支配し、国内の軍事・政治や海運の動向を

も左右した。この後、来島城を本拠とする来島村上氏は早くから守護大名河野氏と結びつき、因島村上氏は大内氏のち毛利氏の

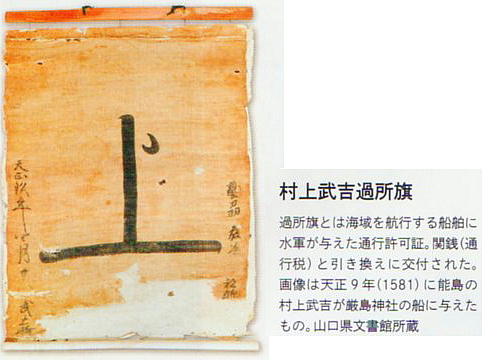

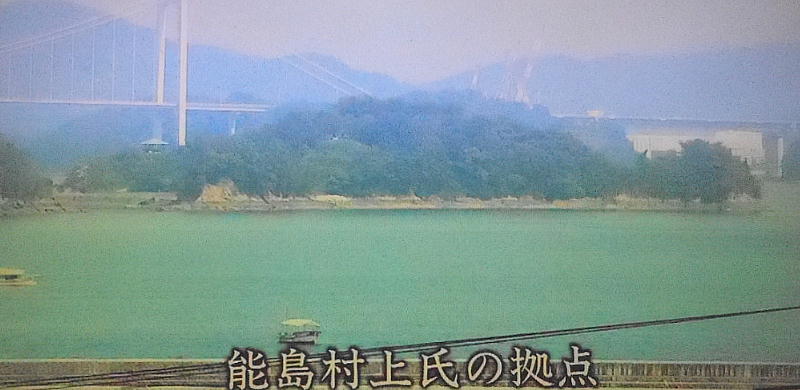

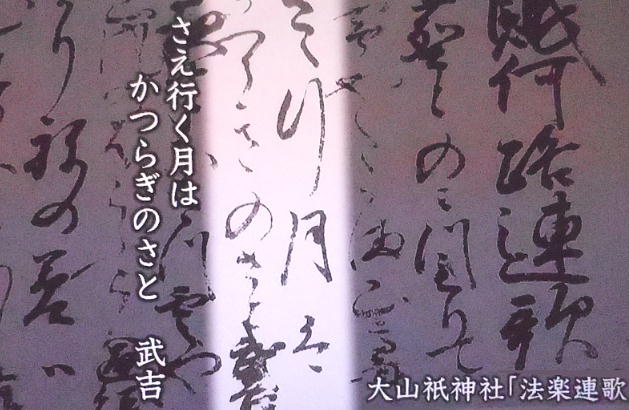

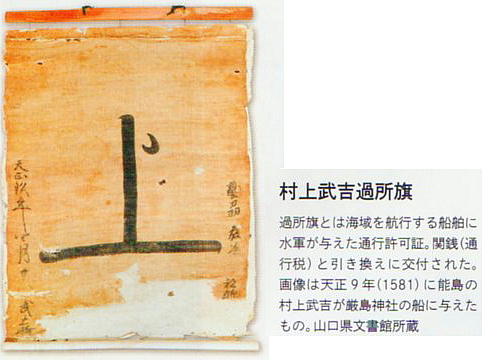

有力な水軍となった。そして、現在の宮窪に本拠を構えた能島村上氏は3氏の中でもっとも独立性が高く、村上武吉は、どの大

名にも臣従せず、独自の姿勢を貫いた。

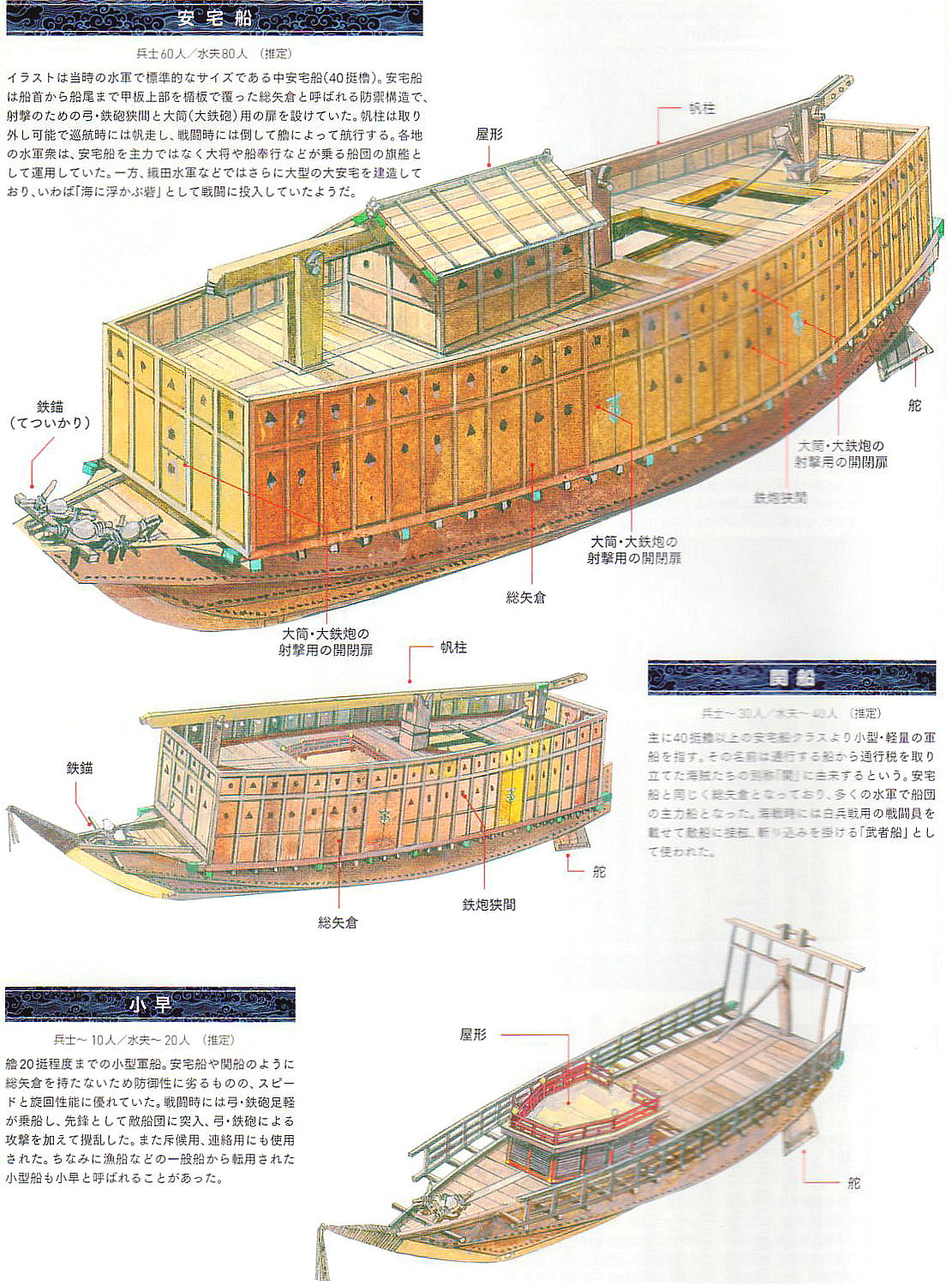

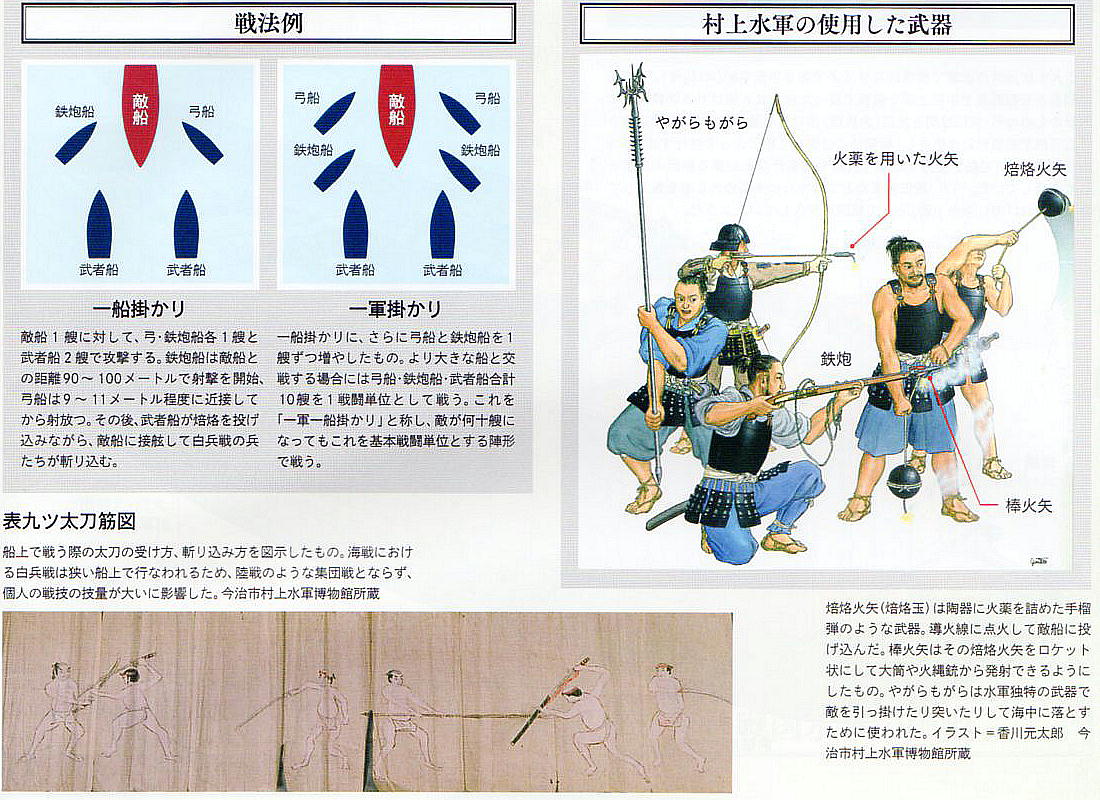

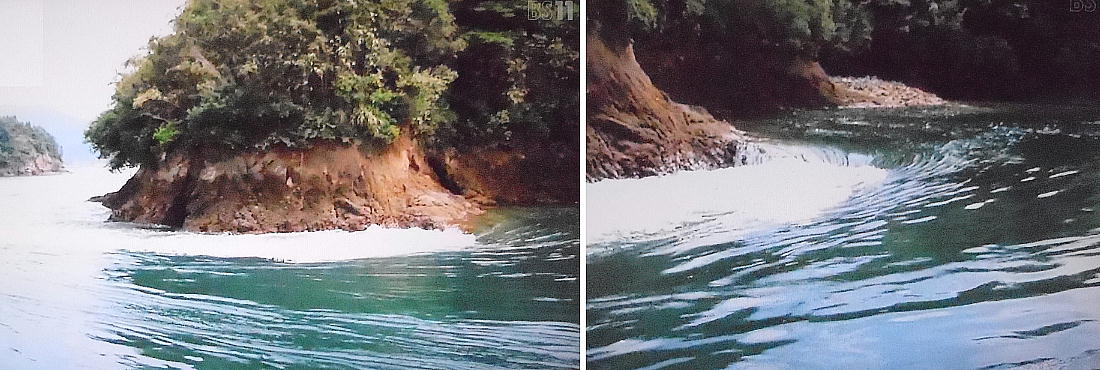

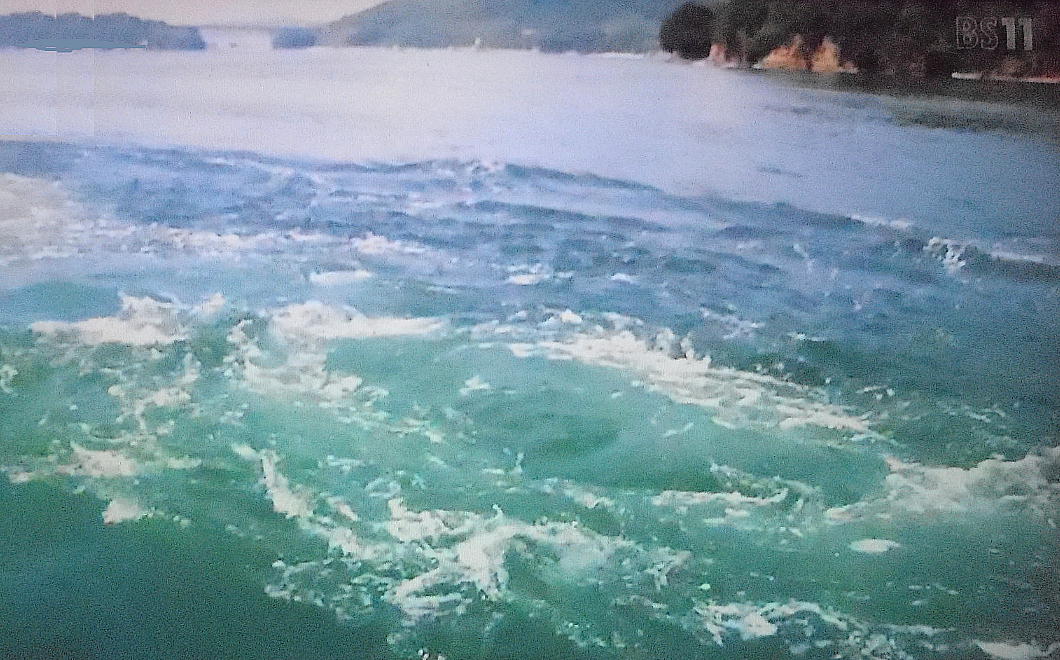

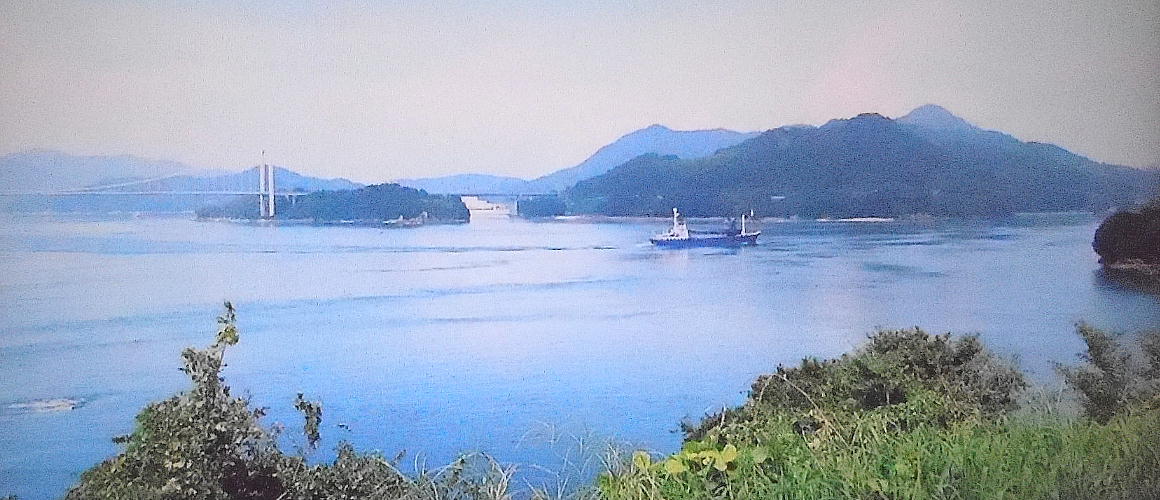

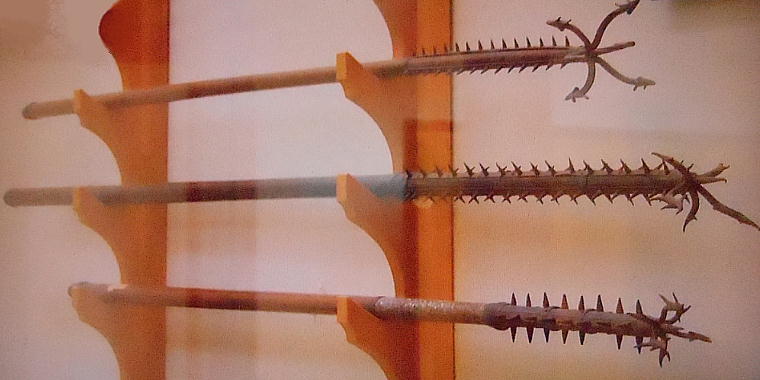

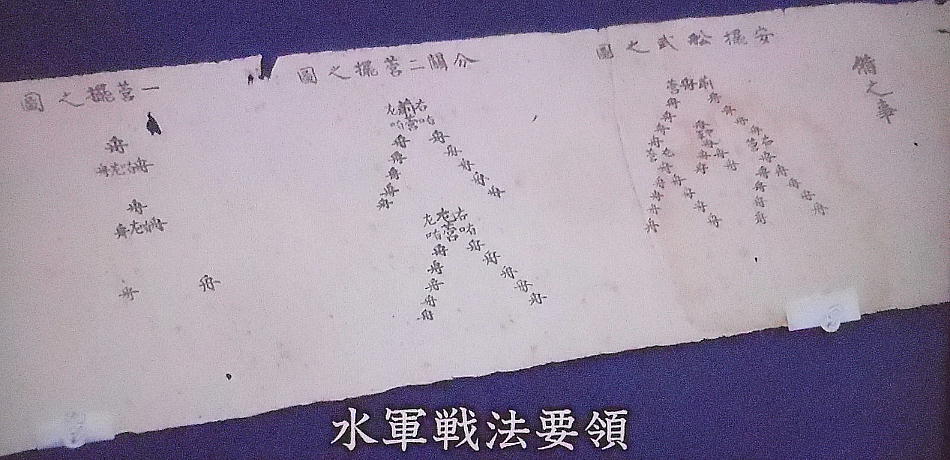

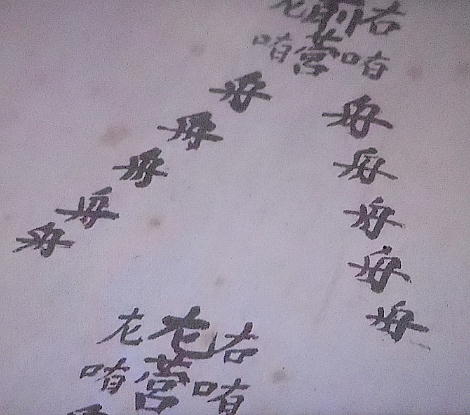

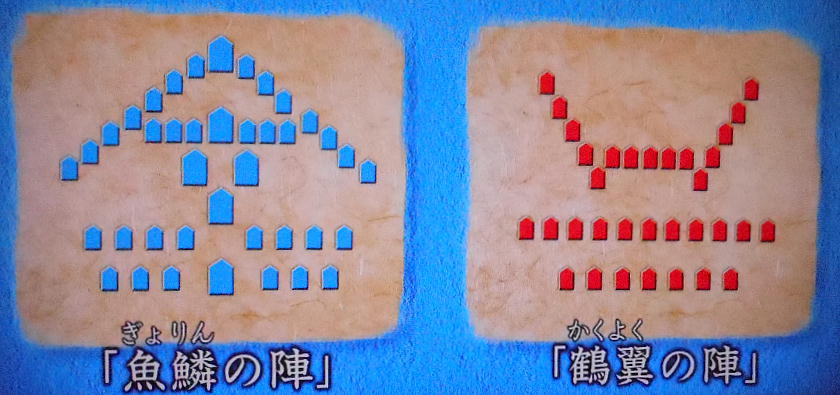

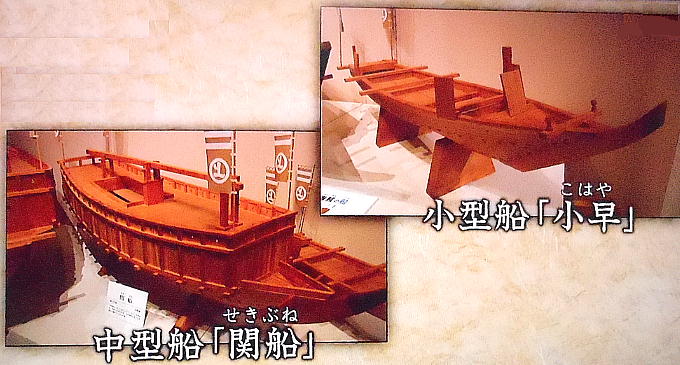

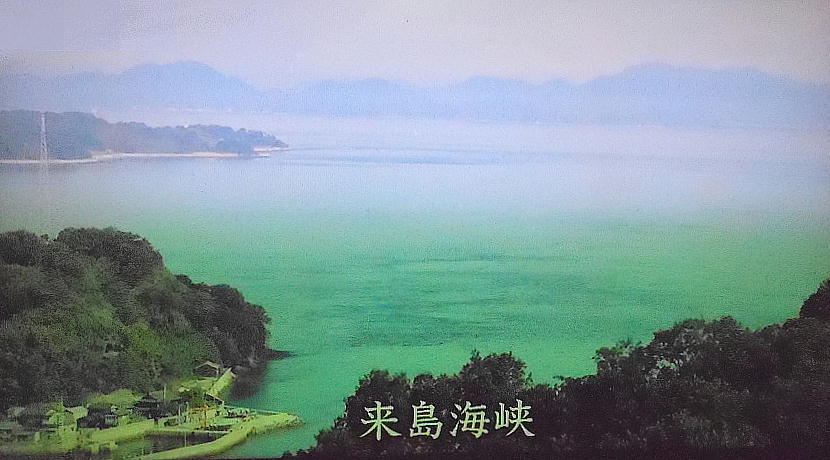

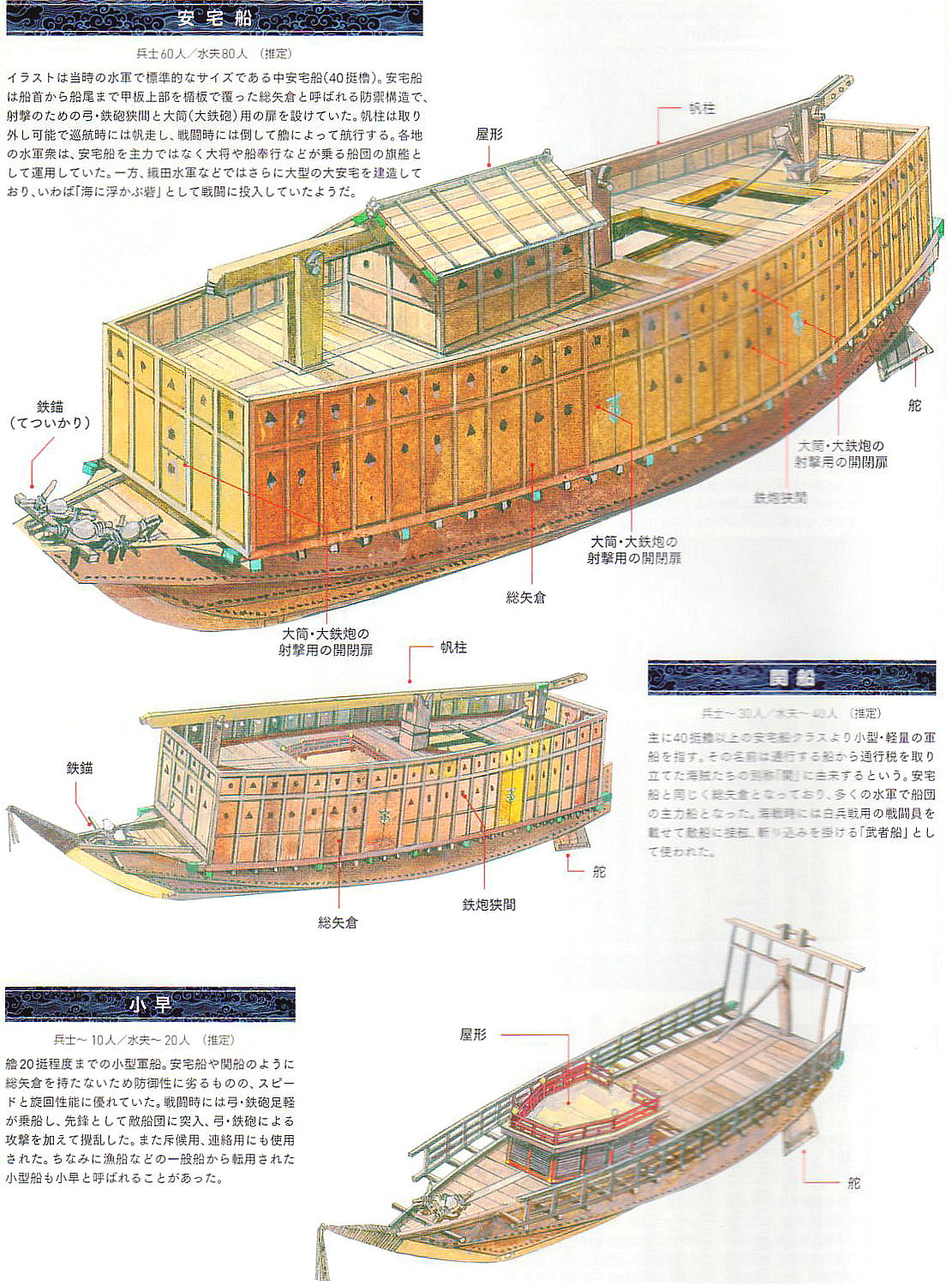

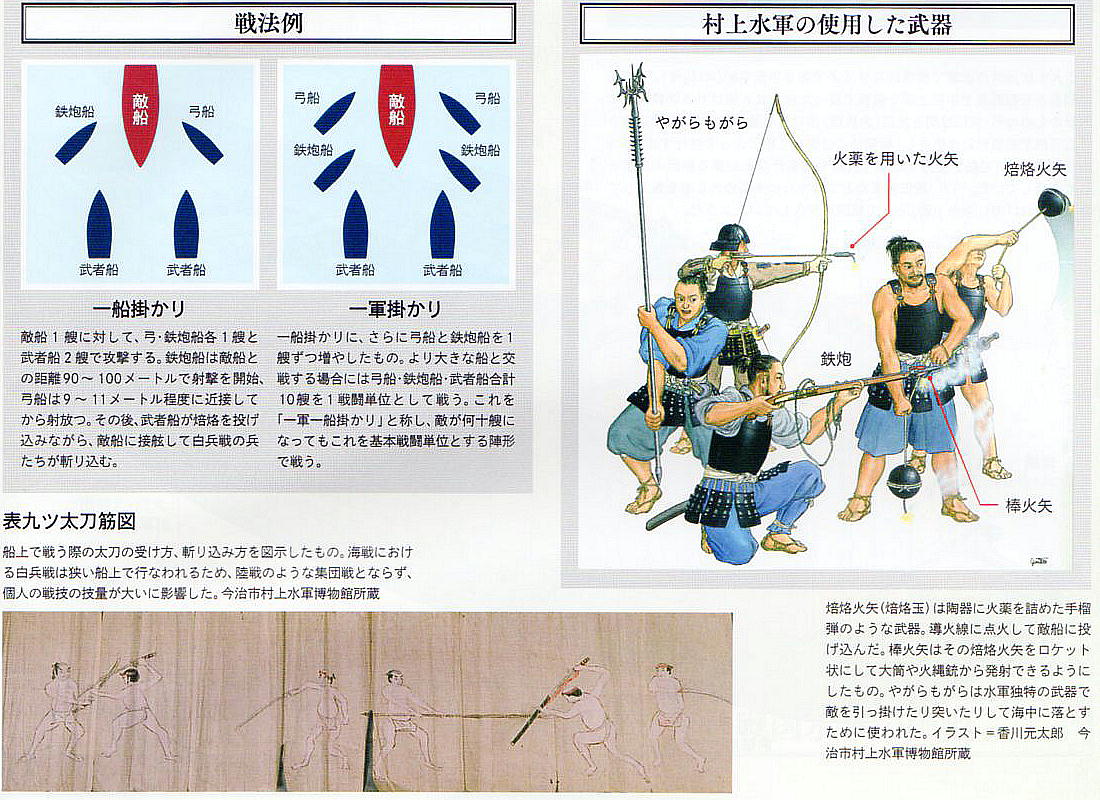

武吉の時代に全盛を謳歌する能島村上氏は、西は九州から東は塩飽諸島に至る海上交通を掌握していた。戦時には、小早船を巧

みに操り、火薬を用いた戦闘を得意とした。その一方で、平時には瀬戸内海の水先案内、海上警固、海上運輸など、海の安全や

交易・流通を担う重要な役割も果たしたのである。

河野氏

伊予国の豪族。孝霊天皇の孫小千御子(おちのみこ)から出たといい、古くは越智郡(現今治市)を本拠として越智氏を称した。

小千国造ついで越智郡司となり、平安中期には伊予国司に任じられ、用忠は藤原純友の追討に功があった。

平安末期には親清が河野郷(旧北条市)に住して河野氏を名のる。孫の通信は源平内乱に源氏方として活躍。承久の乱のとき一

族は二分したが、通信の子通久が幕府方となり、所領を維持する。元寇では通有が志賀島の戦で活躍。室町時代、伊予国守護と

もなったが、一族内の対立により衰退。1585年(天正13年)豊臣秀吉の四国攻めによって通直は所領を没収されまもなく病没、

宗家は滅んだ。

クリックして下さい。

<村上水軍の台頭>

定国ののち義弘に至るまでの村上水軍の歴史は、必ずしも明確ではないが、「承久の乱(1221)」において、宮方に加わった河

野氏を応援したことが知られる。しかし、宮方の敗北によって勢力を弱め、同族間で協力しあって瀬戸内の海上輸送などに活躍

したようだ。

やがて、元弘三年(1333)後醍醐天皇によって鎌倉幕府が滅び建武の新政がなったが、一連の動乱において村上一族は天皇方と

して活躍した。瀬戸内水軍村上氏は義弘が伊予大島(能島)を根拠地とし、惣領として一族を掌握していた。義弘は後醍醐天皇

の綸旨を受けるとただちに挙兵し、土居・得能氏らとともに水軍を指揮して北条時直の軍を破り、京都に上ると六波羅探題を攻

撃した。

南北朝の争乱に際しては南朝方に属し、北朝方に味方していた河野通堯を南朝方に誘い、ともに九州に赴いて九州南朝方の中心

人物である懐良親王に謁見して忠節を誓った。以後、瀬戸内の海賊大将として、肥後の菊池氏と連携、河野氏とともに伊予の北

朝勢力を駆逐し、村上水軍の勢力を伸長させた。

村上義弘が応永三年(1374)に卒したあと、信濃村上氏から師清(北畠親房の孫顕成説もある)が入り、後期村上氏の祖となっ

たとされる。師清の子義胤(北畠説では義顕)には三人の男子があり、それぞれ三つの島に分立させた。すなわち、長男義顕

(雅房)を能島に、二男顕忠(吉房)を因島に、三男顕長(吉豊)を来島に置いたのである。ここに 後世に知られる能島村上、

因島村上、来島村上の村上水軍三家が生まれた。

瀬戸内水軍村上一族は一応、伊予の守護職河野家の下風として出発し、南北朝時代に活躍した村上義弘は「海賊方の棟梁にして

河野十八家大将の随一」といわれ、河野氏の常備水軍的な側面をもっていた。しかし、南朝方としての義弘の進退行動などから

みて、必ずしも河野氏に属した水軍といった単純な存在ではなかった。

瀬戸内を舞台として村上水軍三家の官物輸送警固、官人の輸送警固、難路支援、曳船活動など、多岐にわたった在地活動は領主

の管理を離れた自主的なものであって、米穀を中心とした領地支配に属さない全く独自な行動規範を築き上げていた。戦闘行為

以外のそれらの活動は、水軍というよりも「海賊衆」としてのものであった。芸予難海路をおさえて、その交通支援組織として

活動した時期の村上三家は河野氏の水軍という性格と、海域支配集団としての海賊衆という二面性をもっていたといえるだろう。

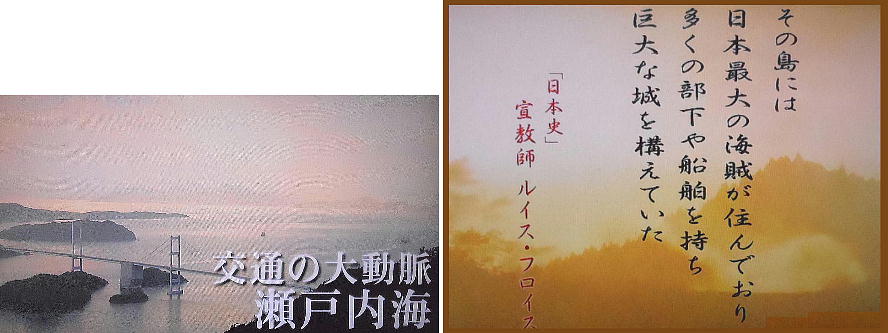

<宣教師ルイス・フロイスの見た能島村上氏>

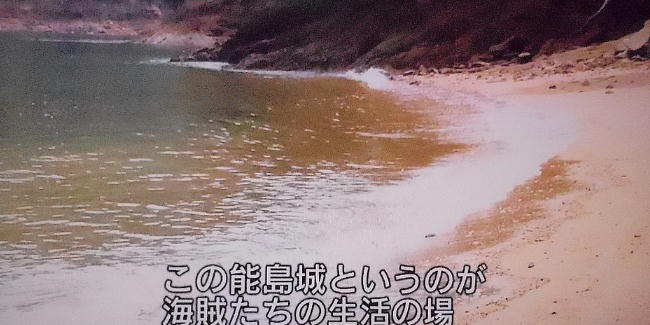

日本の海賊の最大なる者がいる島々の所に着いた。 海賊は同所に大なる城と多数の部下、領地および絶えず出動する船を有し

能島殿と称してはなはだ有力である。それで他の沿岸の諸国の地では、彼らを恐れて毎年年貢を納めている。わがパードレ

(司祭)およびイルマン(修道士)らは絶えずこの海を航海し、彼らの手に落ちる危険があったゆえ、パードレは彼より安全通

交証を得て、わが全員が、その部下に捕えられても、掠奪加害させられざるようせんことを望んだ。

それでも今回豊後に向って進んだ時、その城より一、ニレグワの所に着いて日本人イルマン一人を遣わして彼を訪問せしめ、そ

の好意と右に述べた特権を求めさせた。

彼はイルマンを大いに歓待・饗応し、その求めたところについては、パードレたちは天下の君関白殿の庇護を受くるゆえ、彼の

好意を要せぬと言ったが、イルマンはこれに答えて、パードレの願うところと許すべき理由を述べたところ、彼はその紋章と署

名のある絹の旗を与え、疑わしい船に出合ったときこれを示すように伝えた。

これは彼の与え得る最大の好意で、各地方には彼を主君と認めざる海賊も多数あるが、航海者が最も恐れるのはかれである。

<村上水軍の一族>

村上師清

能島村上氏 村上雅房

村上隆勝

村上義忠

村上武吉

村上元吉

村上景親

村上元武

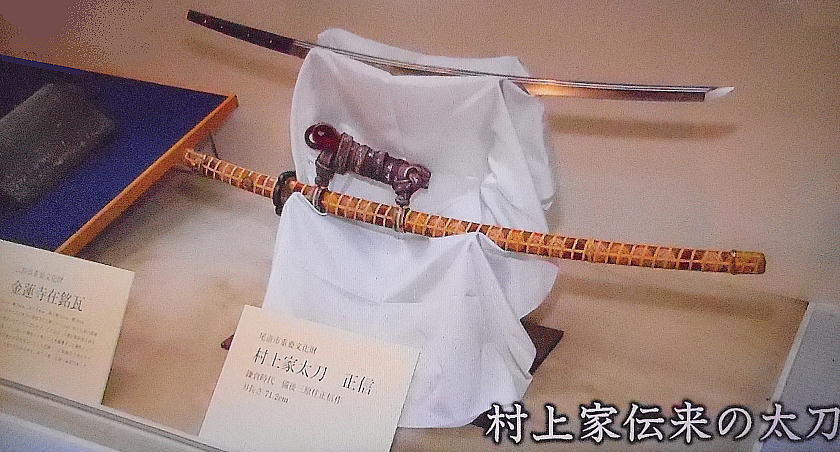

村上元信

村上隆重

村上景広

因島村上氏 村上吉充

村上亮康

来島村上氏(久留島氏) 村上通康

来島通総

得居通幸

来島長親

平安時代末期から戦国時代に至るまで、瀬戸内は村上水軍(瀬戸内水軍)が支配した。村上水軍は「海の豪族」とでもいうべき

存在で、見方を帰れば海賊衆でもあった。

瀬戸内水軍村上氏の始祖は村上定国といわれ、定国から南北朝時代に活躍した義弘までを「前の村上水軍」といい、義弘のあと

の代から「後の村上水軍」と称される。そして、村上水軍は能島・来島・因島の三家に分かれ、日本の中世史に足跡を残したの

である。

水軍村上氏の出自は、残された系図などによれば清和源氏頼信流と伝えられている。すなわち、源頼信の子頼清が信濃国更級郡

に住み、村上信濃守を称したことに始まったという。一説には頼清の子仲宗のとき、あるいは仲宗の子盛清の代に村上を称した

ともいわれ一定しない。村上氏の発祥に関していえば、不明な点が多く、史料も伝承や軍談・家系伝承的なものに傾きがちであ

る。

盛清は父仲宗や兄弟とともに白河上皇に仕えていたが、上皇を呪咀したことが顕われ、仲宗は周防、惟清は伊豆、顕清は越前、

盛清は信濃に配流となった。この事件のことは、藤原宗忠の『中右記』に詳しく記されている。盛清が流された地は明確ではな

いが、更級郡村上郷であったと思われ、のちに郷名から村上を称したとも考えられる。『尊卑分脈』によれば、盛清の長男宗清

は「村上蔵人」を称し、二男為国は「村上判官代」を称したことが記されている。

盛清らが配流されたのちの村上氏の足跡としては、「保元の乱」に村上為国が崇徳上皇方に馳せ参じ、ついで、村上信国が木曽

義仲にしたがって京都警護の任にあたっている。源平合戦においては、村上次郎判官代基国が「一の谷の合戦」に活躍したこと

が『平家物語』に記されている。為国とその子らの時代に村上氏は、のちの繁栄の素地を築いたようだ。一方、為国の弟定国は

保元の乱後、信濃から海賊衆の棟梁となって淡路、塩飽へと進出した。そして、「平治の乱」ののち、父祖の地越智大島に上陸

し、瀬戸内村上氏の祖になったとする。

ちなみに、村上の名が最初に現れるのは、天慶三年(940)から翌年にかけて、藤原純友の乱に伊予越智河野氏のもとで従軍し

た記録である。ついで現れるのは、源頼義が「前九年の役(1051)」ののちに伊予守として赴任してきたとき、甥の村上仲宗に

命じて寺社の造営を行わせたとされる。この頃村上氏は今治の対岸、伊予大島(能島)に城を築いていたのだという。そして、

仲宗の子顕清のとき罪を得て一族は、信濃国更級郡村上郷など各地に配流されたのである。これによれば、村上仲宗の代におい

てすでに瀬戸内に勢力を築いていたことになる。

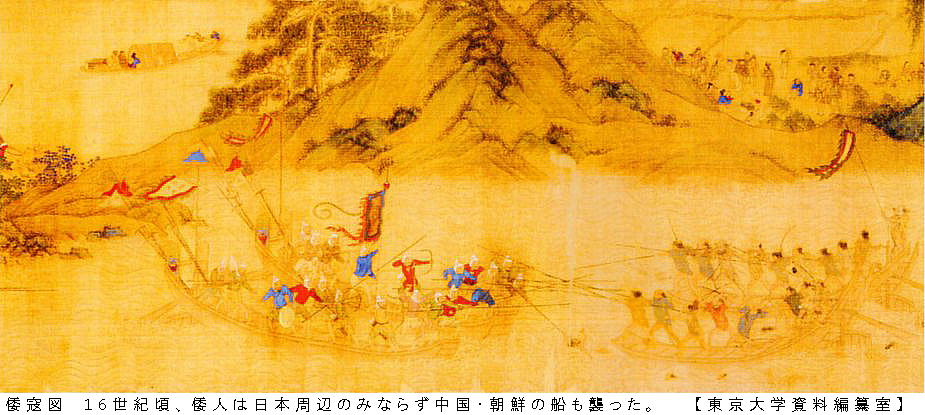

<村上水軍の活動>

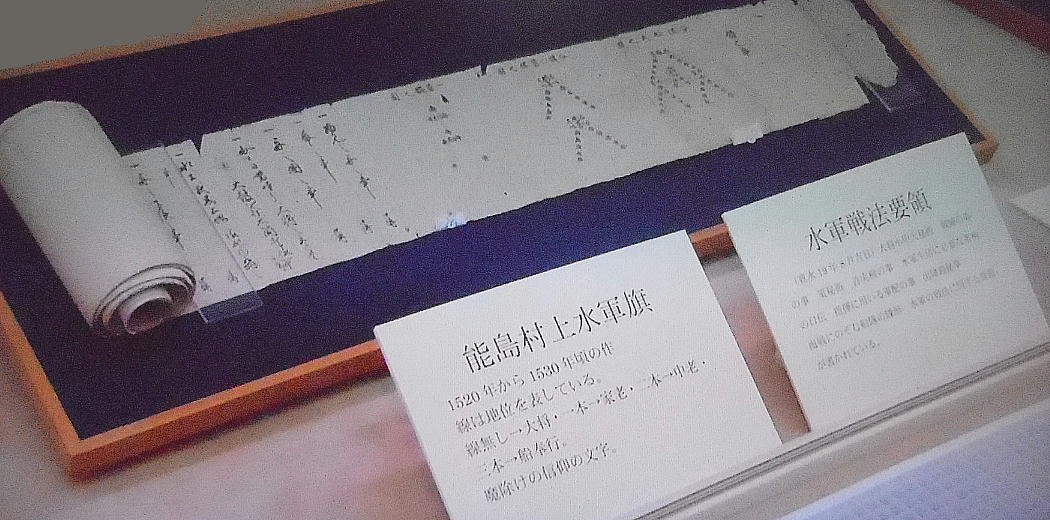

文献史料上、最も古い記録は1349年(南朝:正平4年、北朝:貞和5年)のもので、能島村上氏が東寺領の弓削庄付近で海上警

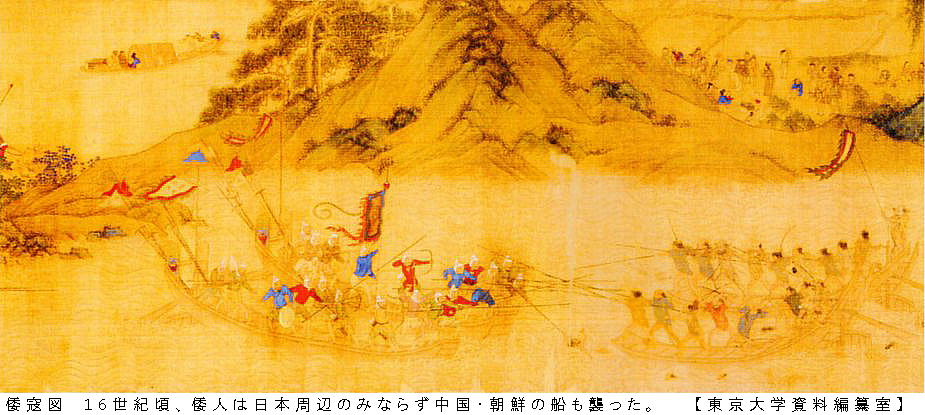

護を請け負っていたという。南北朝時代には、因島、弓削島などを中心に瀬戸内海の制海権を握っており、海上に関を設定し

て通行料を徴収したり、水先案内人の派遣や海上警護請負などを行っていた。

戦国期には因島村上氏が毛利氏に臣従した。来島村上氏は河野氏に臣従し、村上通康は越智姓を名乗ることを許された。能島

村上氏は河野氏と友好関係を持っていたが、臣従はしなかった。その後は中国地方に勢力を張る毛利水軍の一翼を担い、1555

年(弘治元年)の厳島の戦い、1561年(永禄4年)の豊前簑島合戦、1567年(永禄10年)からの毛利氏の伊予出兵、1576年

(天正4年)の第一次木津川口の戦いなどが知られている。

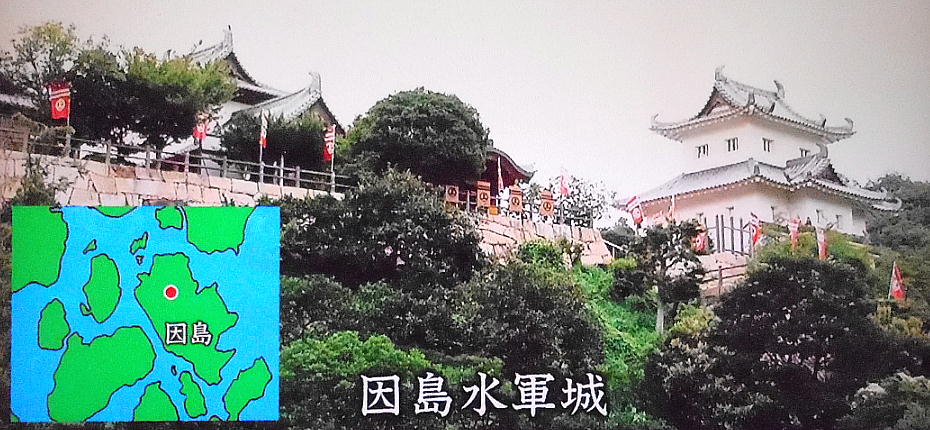

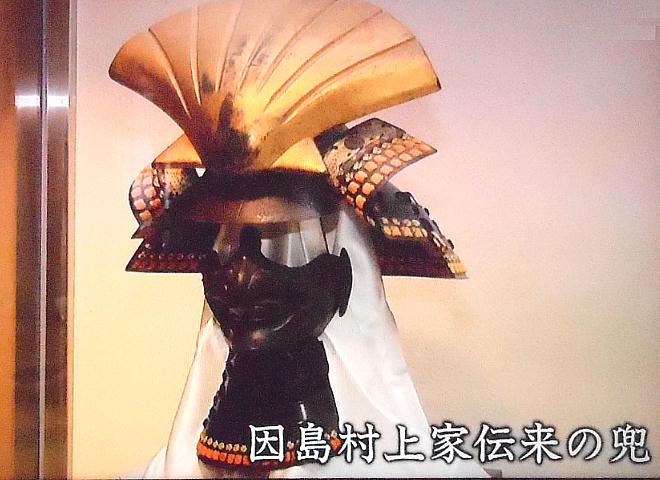

因島村上氏

(村上義胤?義顕?)

┃

顕長

┃

吉資

┃

吉充

┃

吉直

┃

尚吉

┣━━━━━┳━━┓

吉充 吉忠 亮康

┣━━┓ ┃ ┣━━┓

‖ ‖ ┃ ┃ ┃

景隆 吉亮 吉国 景隆 吉亮

┃

元充

・村上吉充(よしみつ) 生没年不詳

・因島村上氏の六代目当主。因島村上氏は能島・来島村上氏と並ぶ瀬戸内海の海賊衆。 15世紀に伊予から備後(広島県)因島

に移って以後、備後守護山名氏や大内氏などの守護大名層と関係を結ぶ。

1556年(弘治2年)前後から毛利・小早川氏の警固衆と行動をともにし、1561年(永禄4年)には豊前方面に出兵。1574年(天正

2年)元太攻撃に出兵。1576年木津川沖海戦に参加。1582年に来島氏が織田方となった時も毛利方に残る。

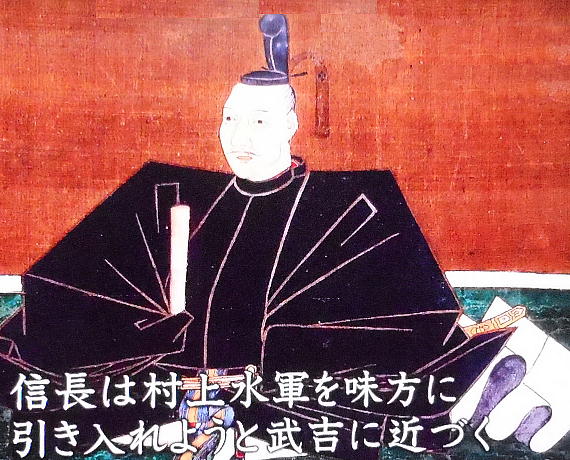

<海の大名、村上武吉>

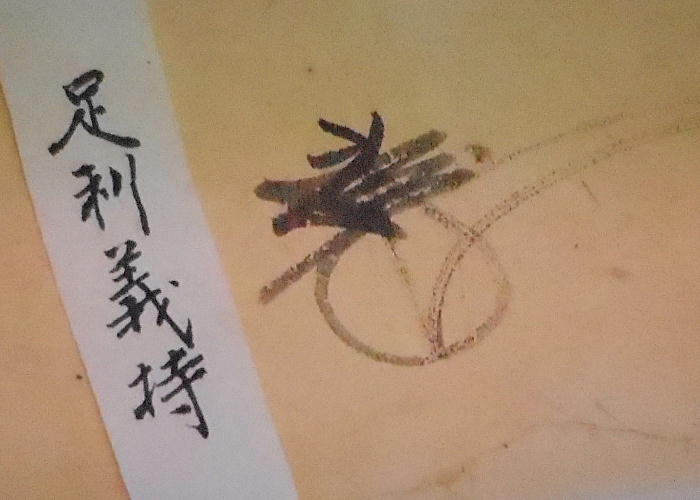

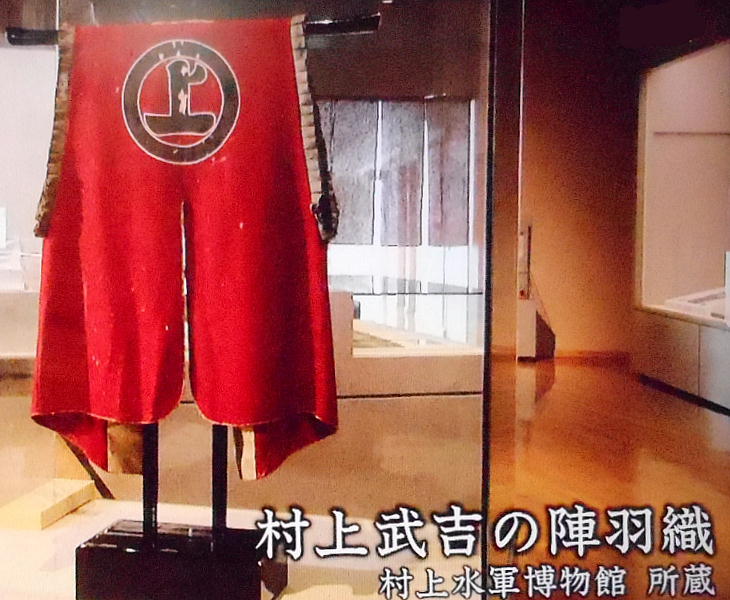

能島村上氏の家督となった武吉は、天文十八年(1549)、大和権守に任ぜられ、将軍足利義輝・義昭に対して軍忠を励み、大内

義隆や伊予河野氏らにもたびたび助勢をしている。しかし、武吉はいずれかの大名に属することはなく、みずから「海の大名」

として独立自在な立場を築き上げていた。

村上水軍の棟梁村上武吉の名が戦国史上に輝くのは、天文二十四年(弘治元年=1555)の「厳島合戦」における活躍からである。

当時、大内義隆を殺害して大内氏の実権を掌握していた陶晴賢と安芸吉田の毛利元就との間で決戦の気運が高まっていた。

ところで、村上三家のうち、因島村上氏は早くから毛利氏に加担し、来島村上氏は伊予河野氏の直属水軍となっていた。一人、

能島村上武吉だけが独立した存在であった。そして、武吉の武勇はすでに名高いものがあり、その向背は注目を集めていた。

さらに武吉の妻は来島村上通康の女であり、来島村上氏は武吉と行動をともにする可能性が高かった。

陶氏との決戦を厳島で行うことに決した元就は、小早川水軍の堤督浦兵部を使者として武吉のところに送った。浦兵部と会見し

た武吉は毛利氏の周到な作戦と戦意の高いことを知り、毛利方に味方になる旨を兵部に答えた。武吉を味方にすることに成功し

た元就は、感激し参陣してきた武吉をただちに対面して戦勝のあかつきには周防屋代島を恩賞として与えることを約束した。

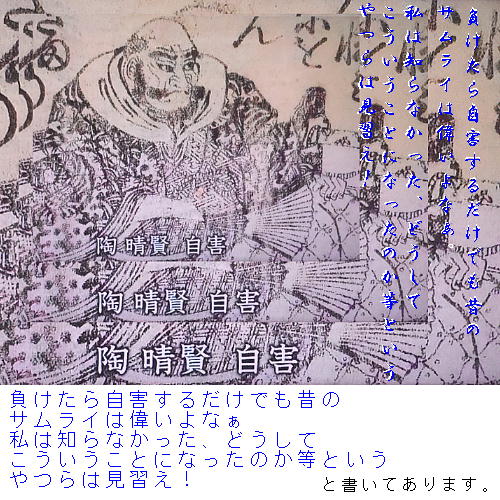

十月一日、戦いは折りからの暴風雨をついた毛利軍の攻撃で開始された。暴風雨に油断していた陶軍は毛利軍の攻撃に浮き足立

ち、大将の陶晴賢をはじめ数多の名のある武将が討ちとられる大敗北となった。武吉は元就の期待に応えて、陶方の軍船を燃や

し、切り込み、散々に打ち破った。厳島の合戦後、元就の周防・長門経略にも従い、海戦に陸戦にめざましい働きぶりを示した。

さらに、実家大友氏をたよって逃れ去ろうとする大内義長を、海上封鎖して自刃に追い込んだ。

厳島の合戦を制し大内氏を滅ぼした毛利元就は一躍中国地方の覇者となり、以後、尼子・大友氏らとの戦いが続くようになった。

永禄二年(1559)、毛利氏と大友氏の合戦が開始されると、武吉は水軍を率いて毛利方に味方して活躍した。ところが、永録十

一年に始まった毛利対大友合戦では、出陣をしぶり、大友方に呼応した動きを見せた。

元亀二年(1570)、武吉は毛利氏と起請文を交して和解したが、翌年には備前の浦上氏と結んで、備前・讃岐を攻略中の毛利氏

に背いた。このような武吉の行動に対して小早川隆景は、来島・因島の両村上水軍を出動させ、能島村上氏の補給路を遮断した。

さらに同年の六月に元就が死去したことで、隆景は一気に武吉の本拠能島を封鎖し、救援にきた阿波三好水軍を撃破した。以後、

武吉と毛利氏のにらみ合いが続いたが、天正二年(1574)、ついに武吉は毛利氏に降った。以後、武吉は毛利氏の忠実な武将と

して進退し、二度と毛利氏に対する背反行動は起こさなかった。

厳島の合戦を制し大内氏を滅ぼした毛利元就は一躍中国地方の覇者となり、以後、尼子・大友氏らとの戦いが続くようになった。

永禄二年(1559)、毛利氏と大友氏の合戦が開始されると、武吉は水軍を率いて毛利方に味方して活躍した。ところが、永録十

一年に始まった毛利対大友合戦では、出陣をしぶり、大友方に呼応した動きを見せた。

元亀二年(1570)、武吉は毛利氏と起請文を交して和解したが、翌年には備前の浦上氏と結んで、備前・讃岐を攻略中の毛利氏

に背いた。このような武吉の行動に対して小早川隆景は、来島・因島の両村上水軍を出動させ、能島村上氏の補給路を遮断した。

さらに同年の六月に元就が死去したことで、隆景は一気に武吉の本拠能島を封鎖し、救援にきた阿波三好水軍を撃破した。以後、

武吉と毛利氏のにらみ合いが続いたが、天正二年(1574)、ついに武吉は毛利氏に降った。以後、武吉は毛利氏の忠実な武将と

して進退し、二度と毛利氏に対する背反行動は起こさなかった。

天正年間になると時代は大きく動き、天下統一の兆しが見えてきた。甲斐の武田信玄、越後の上杉謙信らが死去し、にわかに織

田信長の天下統一への動きが急となった。しかし、信長の前に大きくたちはだかったのが石山本願寺であった。毛利氏は織田氏

と対立して本願寺を支援し、信長の兵糧攻めに苦しむ本願寺に兵糧米を搬入する計画を立てた。

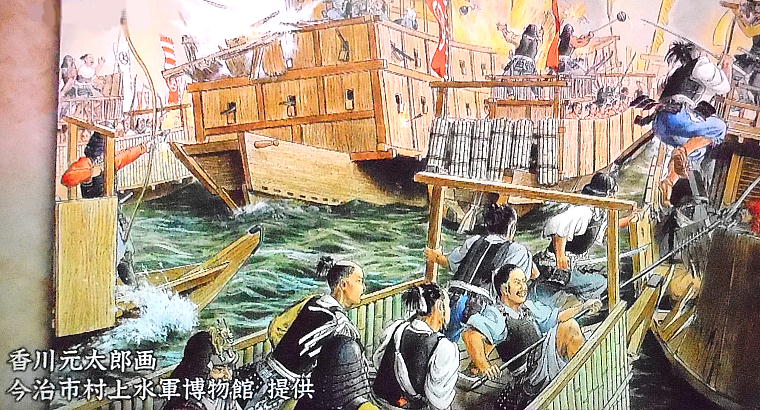

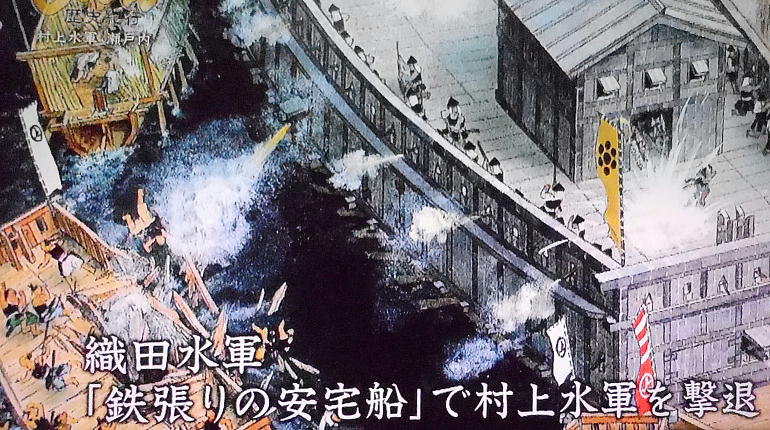

天正四年、兵糧を積載した毛利水軍と搬入を阻止しようとする織田水軍との間で一大決戦が展開された。史上有名な「木津川口

海戦」で、毛利水軍を指揮したのは武吉の嫡子村上元吉と浦宗勝であった。戦いは毛利水軍の勝利に帰し、織田水軍は壊滅した。

この戦いにおいて備中笠岡城主の村上景広の武功が高く評価されており、能島村上氏は備中にまで一族を配して、瀬戸内の広大

な海域を支配していたことが知られる。

毛利水軍に敗れた信長は、九鬼嘉隆に命じて巨大鉄甲船を建造させ、天正六年の「第二次木津川合戦」では、毛利水軍に大勝利

をおさめている。このころ信長の部将羽柴秀吉が中国方面の大将に命じられて、播磨・備前などの攻略を進めていた。中国進攻

に際して秀吉は、背後を脅かす村上水軍に対して巧妙な勧誘工作を展開した。天正十年、来島村上通総が秀吉の工作に降ると、

毛利氏は武吉・元吉父子と浦宗勝らに来島城を攻撃させ、来島村上通総を瀬戸内から追放した。

能島(のしま)村上水軍

能島衆ともいう。中世後期に瀬戸内海の伊予国能島(野島・大島)を拠点に活躍した武装集団。毛利支配下の水軍として、織田

・豊臣両氏と対立する。豊臣方に下った来島村上氏を許すことができず、執拗に攻撃し瀬戸内海より来島村上氏を追放する。

しかしながら、織田信長死去のあと、豊臣家と毛利家の両家で和睦がもたれたため立場が一転し、とくに秀吉に嫌われた能島村

上氏は海賊禁止令に抵触したと罪をきせられる。小早川隆景の懇願で処刑だけは免れるが、逆に瀬戸内海より追放される。

<系図>

能島村上氏

(村上師清?義胤?)

┃

義顕

┃

雅房

┃

隆勝

┣━━┳━━┓

義雅 義忠 隆重

┃ ┃

義益 武吉 景広

┏━━┫

元吉 景親

┃ ┃

元武 元信

┃

<長州藩士家>

就親

┃

(略)

┃

就庸

‖

某(佐佐木就清の子)

‖?

惟庸(兼助)(右田毛利房顕の次男)

┃

毛利親信(右田毛利家を継ぐ)

┃

藤枝

・村上武吉(たけよし)1532年〜1604年(天文元年〜慶長9年)

能島村上氏の五代目当主。能島村上氏は、瀬戸内海最大の海賊衆・村上三流の一つで、本拠・伊予能島をはじめ周防上関にも一

族を配し、讃岐塩飽にも支配を及ぼしていた。 伊予守護・河野氏の家臣であるとともに、大友氏・細川氏・三好氏ととも交渉を

持っていた。

武吉は1550年頃(天文末頃)以後この能島村上氏の当主となった。永禄初め頃毛利氏と関係を持ち、1561年(永禄4年)大友氏の

門司攻撃に際して来援し、今井・元長で大友氏船団を破る。

1567年(永禄10年)児島元太合戦や1568年(永禄11年)頃周防上関在番を経て、1569年(永禄12年)毛利方として大友氏と交戦、

直後に大友氏の誘いに応じて毛利氏から離反し、元亀2年(1571)には小早川氏警固衆等に能島城を攻められる。 この戦い以後

武吉が毛利氏に離反することはなく、1582年(天正10年)来島村上氏が織田方となった時も毛利氏方に留る。

1585年(天正13年)能島を離れ、竹原に移る。

1588年(天正16年)海賊禁止令後の時期には関銭徴収行為が秀吉の怒りをかい、瀬戸内海から追放される。 彼の死後、息子景親

が毛利藩舟手組組頭となる

・村上元吉(もとよし) 生年不詳〜1600年(?〜慶長5年)

能島村上氏の六代目当主で武吉の息子。父武吉と行動をともにし、1576年(天正4年)木津川沖海戦に参加。1600年(慶長5年)

毛利氏の警固衆として伊予の東軍方・加藤嘉明領に侵入するが、戦死する。(三津刈屋口の戦い)

<能島村上氏>

村上水軍三家の時代になると南北朝の争乱は終息し、室町幕府体制が確立していた。村上水軍三家の惣領筋とでもいえるのが能

島村上氏であった。能島村上氏初代の義顕は、将軍足利義教の大友征伐に従い、播磨守護赤松満祐が義教を殺害した「嘉吉の変

(1441)」に際しては、赤松氏の本拠播州白旗城攻めに参加し軍功をあげている。

応仁元年(1467)「応仁の乱」が起こると、世の中は戦乱が絶えることなく繰り返される戦国時代となった。幕府内部では権力

闘争が続き、ついに将軍義材(義稙)が管領細川政元のクーデターで追放されるという事態になった。義材は越中に走り、さら

に周防の大内義興を頼り将軍職復帰の支援を頼んだ。

村上雅房は周防山口に下向する途中の義材を能島に迎えて歓待し、さらに供奉して山口まで送り届けている。永正八年(1511)、

義興が義材を奉じて上洛すると、雅房は村上水軍を率いて海上の先陣をつとめた。嫡男隆勝も父とともに上洛し、尼崎・明石・

兵庫などの海戦で敵軍を撃退し、さらに船岡山・八幡・山崎などの陸戦にも加わって戦功をあげた。

隆勝の嫡子義雅は父に先だって早世していたため、隆勝死後に家督をめぐる内訌が起こった。義雅には男子義益があったが、義

雅の弟義忠の子武吉が叔父隆重と結んで家督を競望したのである。義雅と義忠の対立は武力衝突となり、激戦が再三にわたって

行われたが、ついに武吉の勝利となった(能島村上氏の内訌に関しては、異説もある)。そして、能島村上氏の全盛時代はこの

武吉が現出するのである。

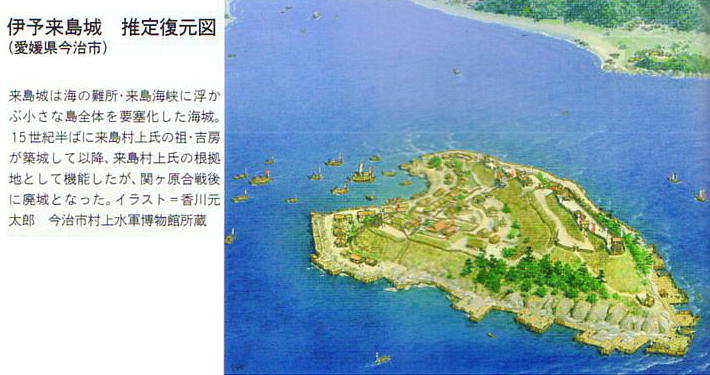

来島村上氏

※村上氏→来島氏→久留島氏 数字は藩主代数(※最後の藩主・通靖の跡は弟の通簡が家督を継ぐ)

(村上義胤?義顕?)

┃

顕忠

┃

吉元

┃

康吉

┃

通康

┣━━━┳━━━┓

得居通幸 通清 来島通総

┃

長親1

┃

久留島通春2

┏━━━━━┳━┻┳━━┓

通清3 通貞 通迥 通方

┣━━┓ ┃

通政4 通重 光通

┣━━┳━━┳━━┓

‖ ‖ ‖ ‖

通用 通孝 通重 光通5

┏━━┫

通祐6 通同

‖

通同7

┃

通嘉8

┏━━┫

通容9 通胤

┏━━┫

通明10

‖

通胤11

┣━━┓

通靖12通簡(※13)

┃ ┣━━┓

通寛 長一 健三郎

┃

武彦

・村上通康(みちやす) 生年不詳〜1567年(永禄10年)

来島村上氏の四代目当主。来島村上氏も能島村上氏と同様の海賊衆であり、伊予河野氏の家臣であった。伊予来島を本拠として

安芸(広島)能美島などへも勢力をのばしていた。通康は1541年(天文10年)大内氏の芸予諸島方面侵攻に対抗して大三島周辺

で戦闘を行っている。

大内義隆の死後、1556年(弘治2年)以後は毛利氏を支援し、1557年周防(山口)須須方の戦いに参加している。この時の通康の

協力は、毛利元就にとって周防・長門制圧そして瀬戸内海支配に大きな意味をもっていたと思われ、通康死後の毛利氏の伊予出

兵は来島氏への「恩送り」と称して行われている。

1561年(永禄4年)大友氏の門司攻撃に際して毛利氏警固衆とともに来援。 今井・元長で大友氏の船団を破っている。 1565年、

大友氏の伊予侵攻に対して河野氏方として戦闘に加わる。

・村上通総(みちふさ)生年不詳〜1597年(?〜慶長2年)

来島村上氏の五代目当主で通康の息子。1582年(天正10年)織田方となり、毛利氏の攻撃を受ける。 毛利氏と豊臣秀吉の和睦

後来島に帰還。 1586年(天正14年)来島から風早郡鹿島城に移る。1587年(天正15年)九州侵攻・天正18年(1590年)関東侵

攻に秀吉の舟手として参加。朝鮮侵略にも参加する。 1597年(慶長2年)朝鮮半島水営浦で戦死。子の康親は関ヶ原の戦いで東

軍に属し、1599年(慶長6年)、豊後森に移封される。

戦国時代の終焉

通総は備中の秀吉のもとに走り、秀吉は通総を「来島」と呼んで側近とし、以後来島村上氏は来島姓を名乗るようになった。

ほどなく織田信長が「本能寺の変」で死去すると、毛利氏は秀吉と和睦した。

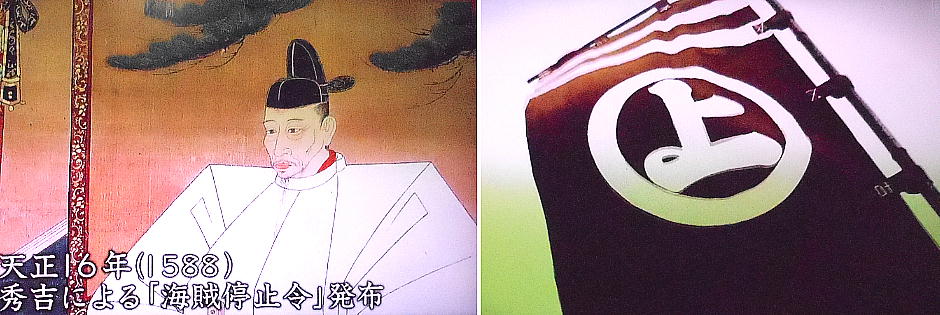

秀吉は武吉の来島攻撃を憎み、天下統一したのちは武吉を目の仇にするようになった。天正十三年、秀吉の四国征伐が開始され

ると来島通総は小早川軍の先陣となり、のちに伊予国野間・風早郡内で一万数千石の知行を与えられた。一方、武吉父子は、来

島海峡からの退去を命じられた。さらに天正十六年「海賊禁止令」が発せられ、武吉父子は海上特権をすべて奪われた。

その後、武吉父子が関銭を徴収したことが、禁止令に触れるということで厳罰に処されることになった。さいわい小早川隆景ら

のとりなしで切腹だけは逃れたが、瀬戸内海での居住を許されず、筑前や長門に移住することになった。ここに、平安時代より

瀬戸内水軍として活躍してきた能島村上氏は、水軍大将としての歴史に幕を閉じることになった。

武吉のあとを継いだ元吉は、慶長五年(1600)の「関ヶ原の合戦」に際して、伊予松前城攻撃を命じられて出陣し三津浜におい

て戦死した。武吉は慶長九年(1604)八月、周防の屋代島で死去し、能島村上氏は二男景親と元吉の子元武が毛利家に仕えて御

船手組頭役をおおせつかり、子孫は萩藩士として近世に続いた。

<村上水軍の終焉>

来島村上氏は早くから豊臣秀吉についたため独立大名とされ、他の二家は能島村上氏が小早川氏、因島村上氏は毛利氏の家臣

となった。1588年(天正16年)年に豊臣秀吉が海賊停止令を出すと、村上水軍は従来のような活動が不可能となり、海賊衆と

しての活動から撤退を余儀なくされる。因島村上氏はそのまま毛利家の家臣となり、江戸期には長州藩の船手組となって周防

国三田尻を根拠地とした。能島村上氏は毛利家から周防大島を与えられて臣従し、江戸期には因島村上氏とともに長州藩船手

組となった。来島村上氏は江戸期に豊後国の玖珠郡に転封され、完全に海から遠ざけられた(森藩)。

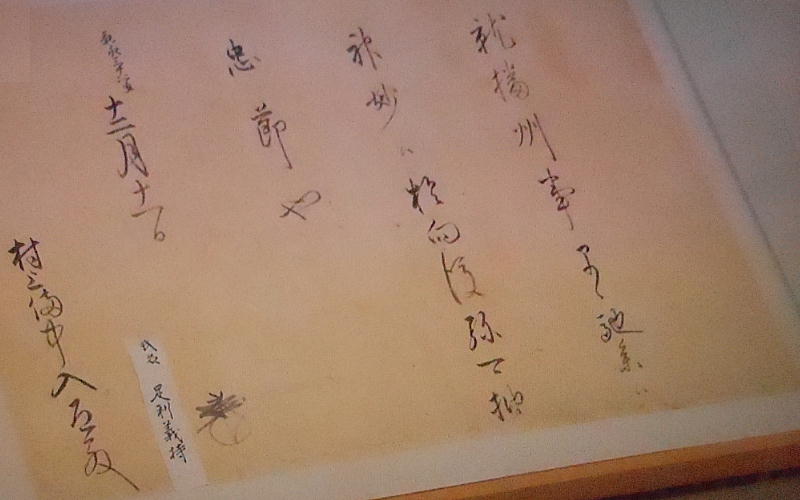

<海賊禁止令>

やがて豊臣秀吉の天下となり、1588年(天正16年)の海上賊船禁止令により、その組織は解体してゆく。そして、徳川幕府の

鎖国令により、大型建造船を所有することが禁止され、諸大名も水軍を用いることがなくなり、水軍は完全にその姿を消して

しまう。

<海上賊船禁止令>

一、諸国海上において賊船の儀、堅く停止の処、今度、備後伊予領国の間、伊津喜嶋にて、盗船仕の族、これあるの由、聞食

され曲事に恩食事

一、国々船頭猟師、いづれも舟つかひ候もの、その所の地頭代官として、速に相改、向後、聊以て海賊仕るまじき由、誓紙申

付連判をさせ、其国主とりあつめ上げ申すべき事

一、自今以後、給人領主油断致し、海賊の輩これあるにおいては、御成敗を加えられ、曲事の在所、知行以下末代召上らるべ

き事、右条々堅く申付くべし、若違背の族これあるにおいては、忽厳科すべき者也

天正十六年七月八日 秀吉

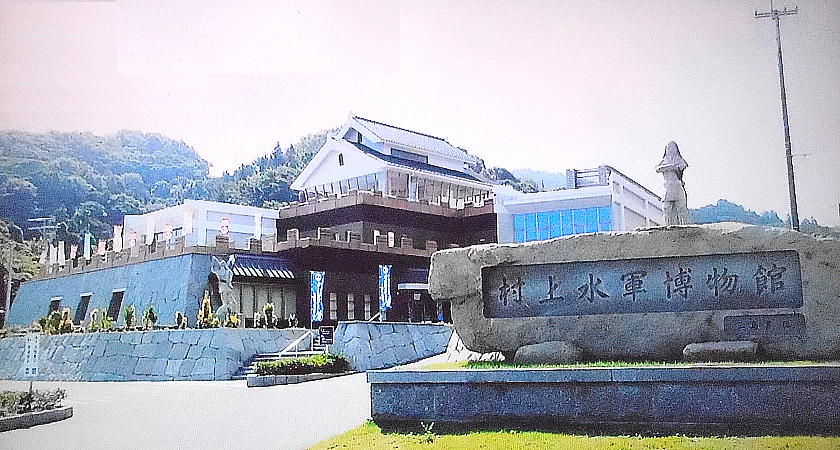

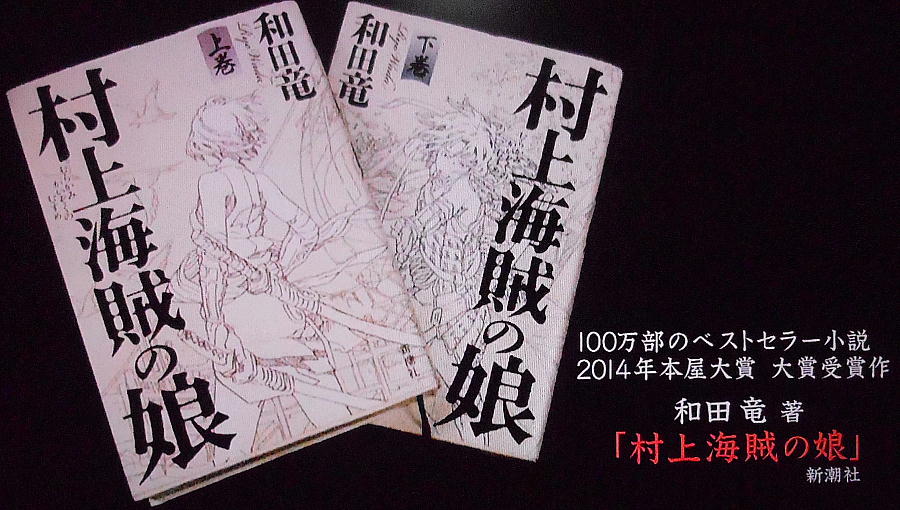

『 村上海賊の娘 』 レリーフ 完成記念 除幕式 開催 ! 2014年11月22日

能島城跡が遠望できる村上水軍博物館正面玄関付近に『 村上海賊の娘 』 レリーフが設置され、

11月22日(土)の午前中、レリーフ完成記念の除幕式が盛大に開催されました。

除幕式で挨拶する和田竜氏

『 村上海賊の娘 』 レリーフ

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

Music: smoke gets in eyes

Music: smoke gets in eyes

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて