クリックで拡大します。

Music: smoke gets in eyes

Music: smoke gets in eyes

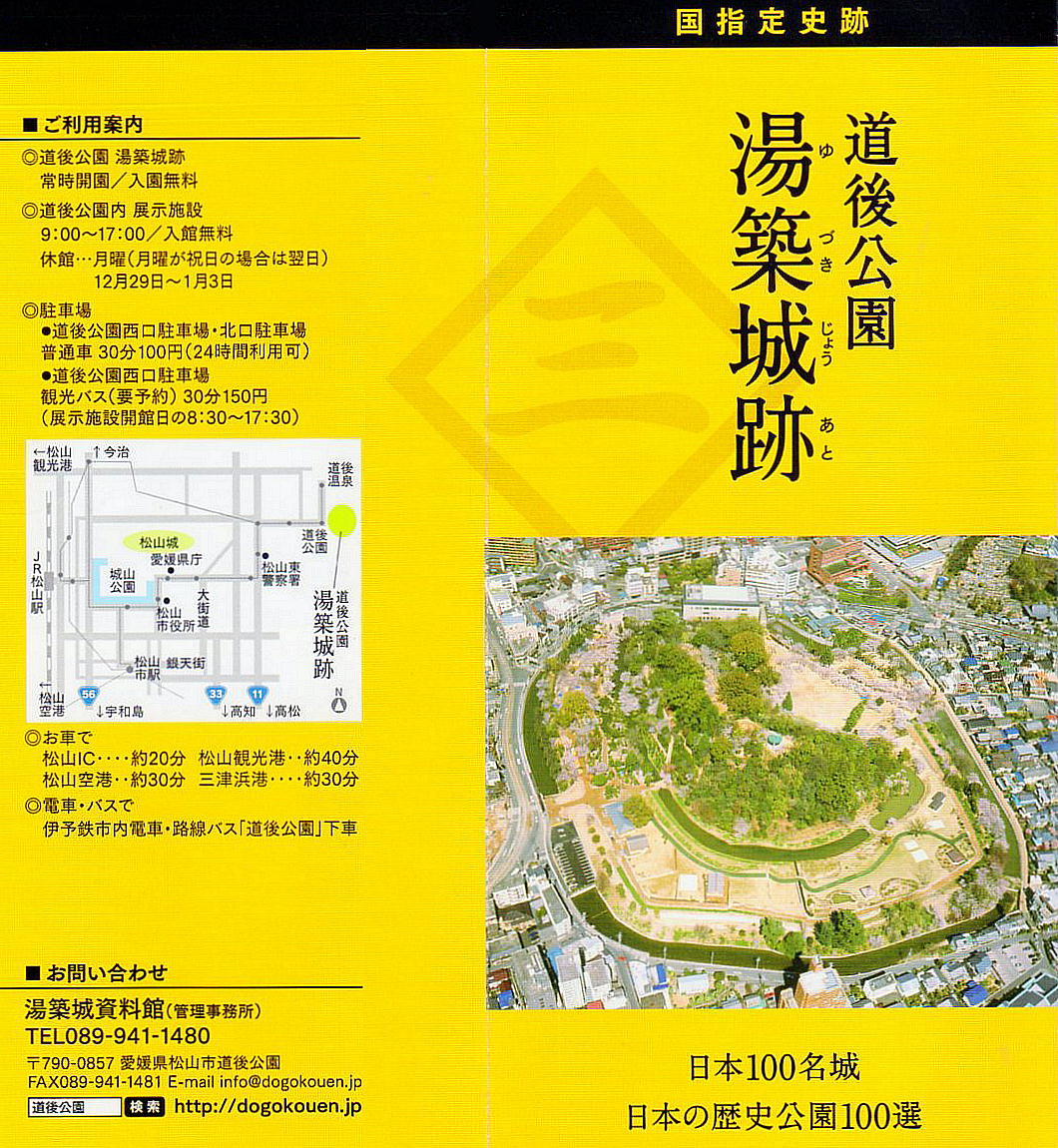

私はここへ来るのは2度目である。一度現役時代に、正月休みが暇なので一泊で道後温泉行こうでと、年末に部下と二人で 松山へ遣ってきた。この湯築城直ぐ近くの旅館に宿を取ったのだが、夕飯の後支配人が部屋へ遣ってきて、何しに来たのか という意味のことを聞かれた。おかしな事を言うなと思ったが「年末暇だから松山の歴史探索に来た。明日は湯築城を見て 松山城へ上るつもりである」と返事すると、ホッとした表情を見せて帰って行った。どうやら正月にホモが二人で道後温泉 へ死にに来たと思われていたようだった。当初ムカついたが、その翌朝、この公園を歩きながら二人で大笑いした。 (その部下とは、知る人ぞ知る宮崎君です)。

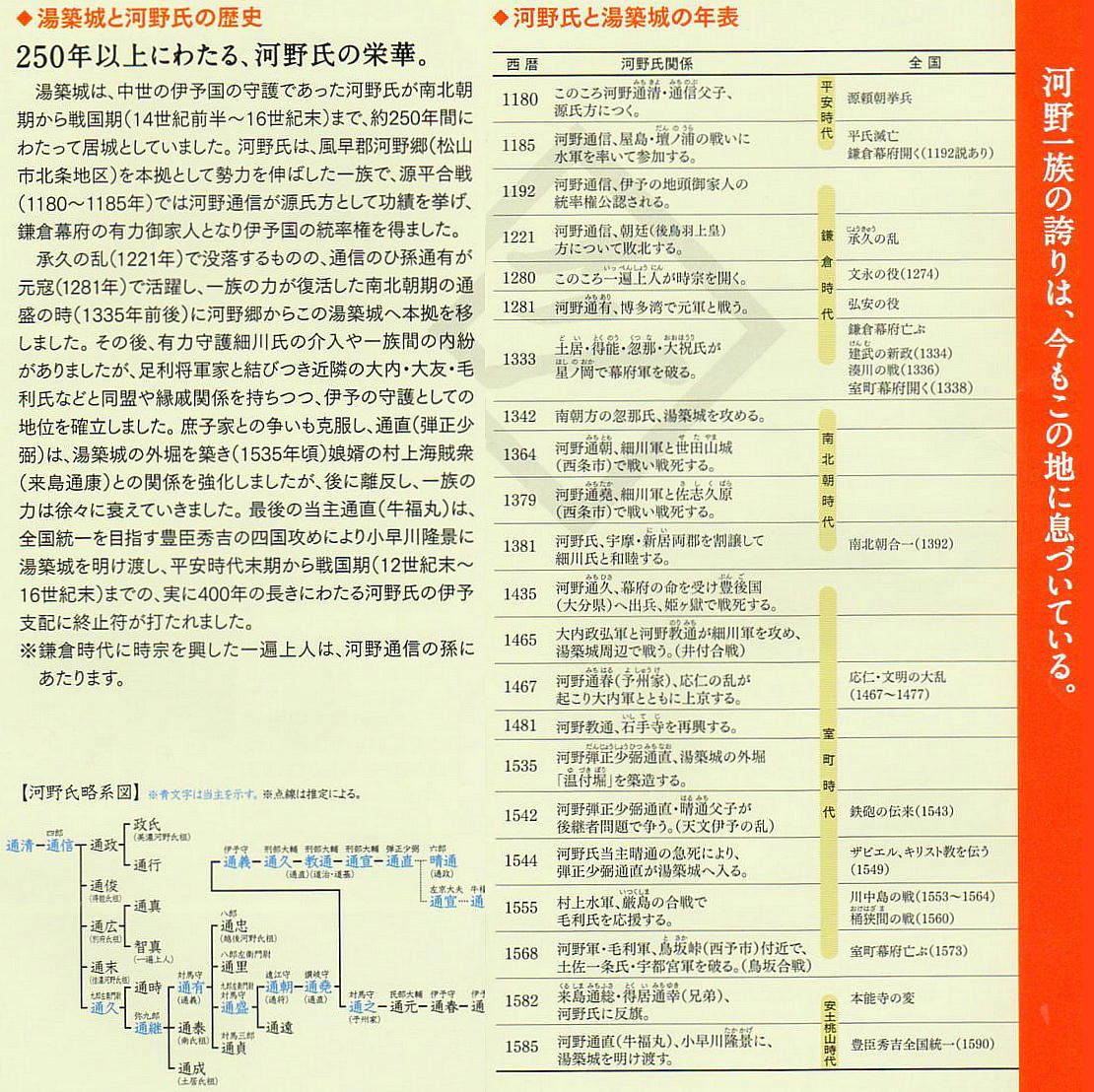

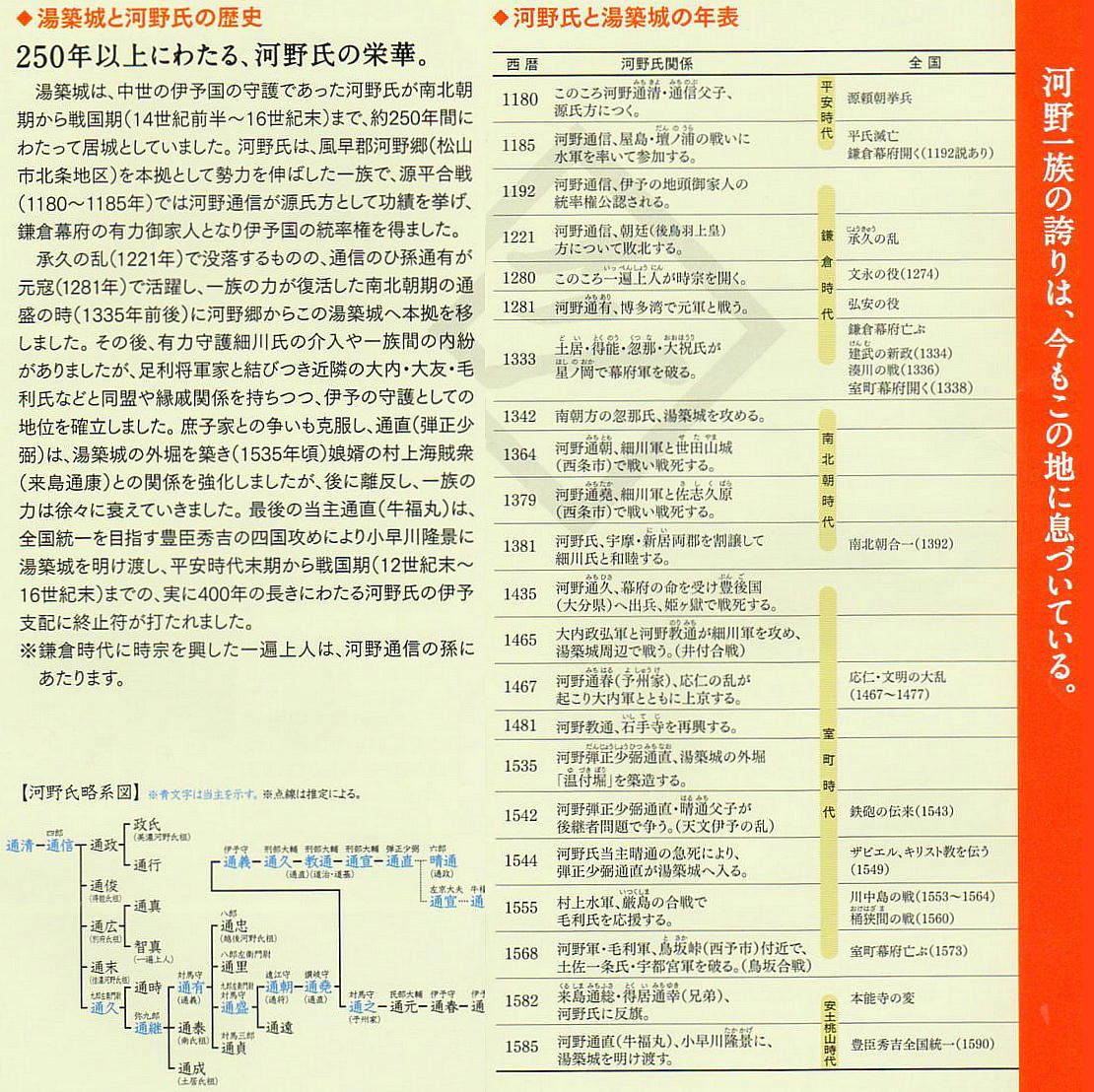

河野通有 出典:ウィキペディア 時代 鎌倉時代中期 生誕 建長2年(1250年)? 死没 応長元年7月24日(1311年8月28日) 別名 六郎 戒名 長福寺殿天心紹普大居士 官位 対馬守 幕府 鎌倉幕府 主君 惟康親王 氏族 河野氏 父 河野通継 兄弟 河野通氏、河野通泰、土居通成 妻 江戸重長娘 子 河野八郎(嫡子、早世?)、河野九郎通盛、他多数 河野 通有(こうの みちあり)は鎌倉時代中期の伊予国久米郡石井郷(現在の愛媛県松山市)の武将。鎌倉幕府御家人。 河野氏当主。元寇の役で活躍した伊予水軍の将。 承久の乱で一族が壊滅した河野氏であったが、鎌倉幕府の重鎮・北条時政の娘を母とした通久の一族だけが生き延び、 河野氏の勢力は衰え、その家名を細々と伝えていた。その通久の孫として建長2年(1250年)に生まれた。 伊予国風早郡善応寺(現在の松山市)の双子山城に勢力を置き、また六波羅探題の命を受け、国内の水軍を束ねて伊予 国の海上警備の任に当たっていた。 元寇に際し、文永の役の後に再度の襲来に備えて北九州に出陣した。弘安4年(1281年)の弘安の役では、通有率いる 伊予の水軍衆は、博多の海岸に陣を敷く。博多の石築地(元寇防塁)のさらに海側にある砂浜に戦船を置いて、海上で 元軍を迎え撃つべく陣を張り、石塁は陣の背後とした。 この不退転の意気込みは「河野の後築地(うしろついじ)」と呼ばれ、島津氏をはじめとする九州諸将も通有に一目置 いた。博多湾に現れた元軍は石築地を回避して志賀島を占領し、この周囲を軍船の停泊地とした。これに対して、日本 軍は元軍を攻撃する。 通有は志賀島の戦いにおいて叔父の河野通時とともに元軍船を攻撃したが通時は戦死し、通有本人も石弓により負傷す るも、元船に乗り込み散々に元兵を斬って、元軍の将を生け捕る武勲を挙げた。 恩賞として肥前国神崎荘小崎郷(現在の佐賀県神埼市)や伊予国山崎荘(現在の伊予市)を得て、失われていた河野氏 の旧領を回復し、河野氏中興の祖とも呼ばれる。『予章記』によれば肥後国下久具村(現熊本県宇城市)も恩賞地とし て賜ったという。

河野通盛 こうの-みちもり 出典:ことバンク ?−1364 鎌倉-南北朝時代の武将。 河野通有(みちあり)の子。元弘(げんこう)の乱で鎌倉幕府方につく。幕府滅亡により南山士雲(なんざん-しうん)のもと で出家し,その仲介で足利尊氏(たかうじ)の配下となる。伊予(いよ)(愛媛県)の旧領を安堵(あんど)され,道後に湯築(ゆ づき)城をきずく。のち室町幕府により伊予守護に任じられた。 河野通直 (伊予守) 出典:ウィキペディア 河野 通直(こうの みちなお)は、伊予国の戦国大名河野氏最後の当主。先代の河野通宣(伊予守、左京大夫)に嗣子が 無かったため、その養嗣子となって永禄11年(1568年)に後を継いだ。しかし幼少だったため、成人するまでは実父の通 吉が政治を取り仕切った。この頃の河野氏はすでに衰退しきっており、大友氏や一条氏、長宗我部氏に内通した大野直之 の乱に苦しんでいたが、毛利氏から援軍を得て、何とか自立を保っていた。 通直は若年の武将ではあったが、人徳厚く、多くの美談を持つ。反乱を繰り返した大野直之は、通直に降伏後その人柄に 心従したという。豊臣秀吉による四国攻めが始まると、河野氏は進退意見がまとまらず、小田原評定の如く湯築城内に篭 城するが、小早川隆景の勧めもあって約1ヶ月後、小早川勢に降伏した。この際通直は城内にいた子供45人の助命嘆願のた め自ら先頭に立って、隆景に謁見したという。この逸話はいまだ、湯築城跡の石碑に刻まれている。 通直は命こそ助けられたが、所領は没収され、ここに伊予の大名として君臨した河野氏は滅亡してしまった。通直は隆景 の本拠地である竹原にて天正15年(1587年)に病死(隆景が通直を弔った墓は竹原に現存)。宍戸元秀の子を後継者とし、 養子に迎え、河野通軌と名乗らせた。 これまで通直の実父は通吉と言われてきたが、実母にあたる宍戸隆家の娘についての検証から、村上通康の子として生ま れ、その後実母が先代当主である河野通宣に再嫁することで河野家の正当な後継者としての地位を手に入れたとする説が ある。この説に拠れば、この血縁関係もあり、四国攻め以前から通直政権は毛利氏、小早川氏の強い影響力により支えら れていたとされ、史料も確認されつつある。

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて