Music: smoke gets in eyes

Music: smoke gets in eyes

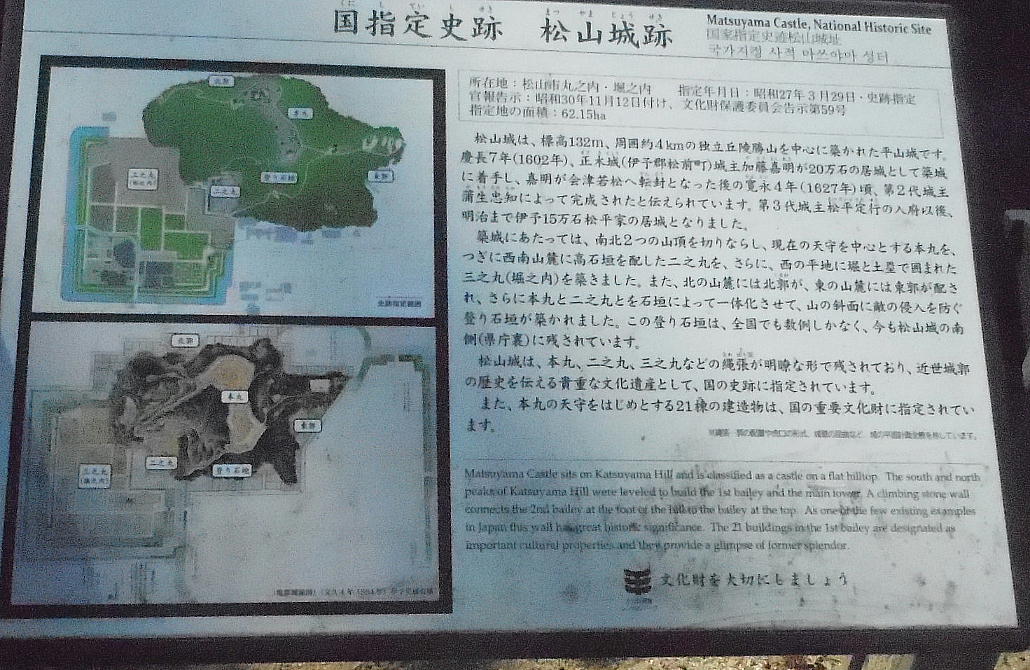

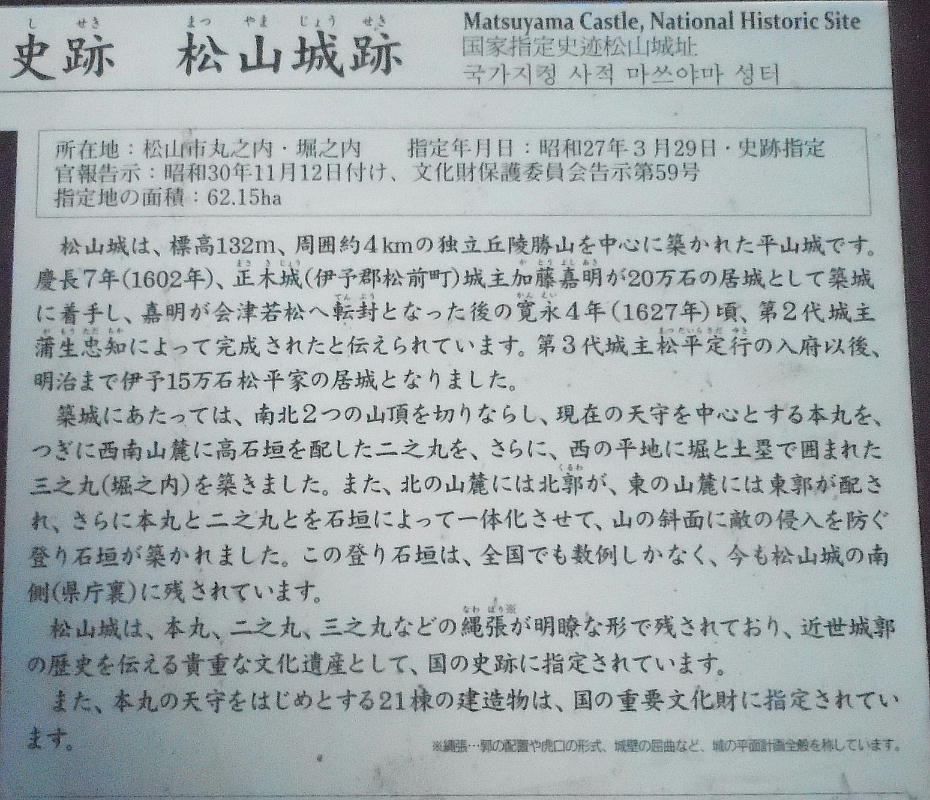

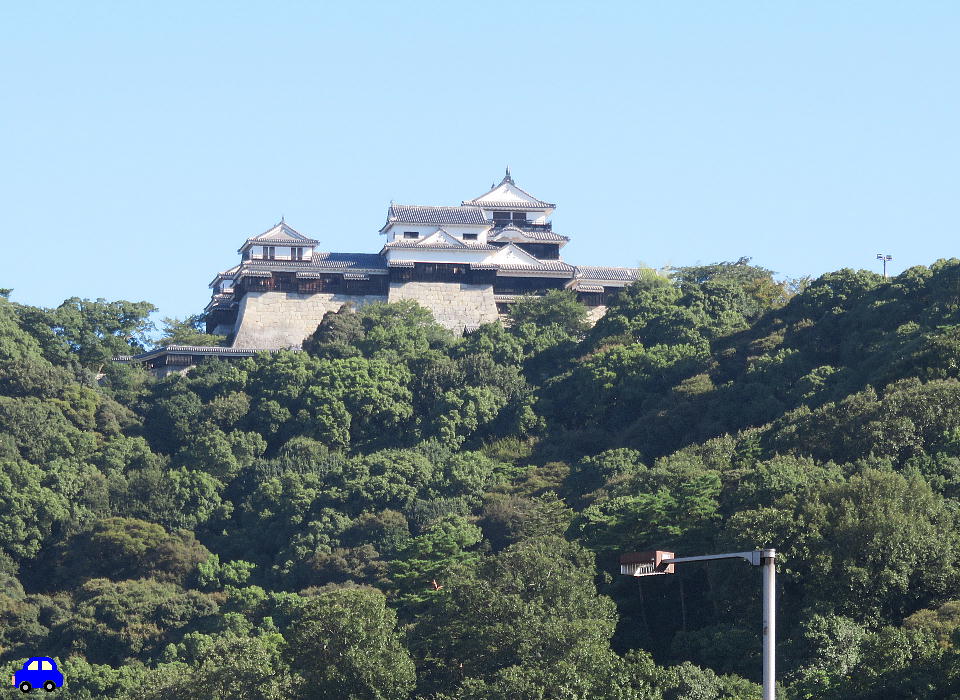

松山城跡

松山城 出典:ウィキペディア

松山城(まつやまじょう)は、愛媛県松山市にあった日本の城。別名金亀城(きんきじょう)、勝山城(かつやまじょう)。

各地の松山城と区別するため伊予松山城とも呼ばれる。現在は、城跡の主要部分が公園として整備され、大天守(現存12

天守の1つ)を含む21棟の建造物が現存し、それぞれ国の重要文化財に、城郭遺構は国の史跡に指定されている。そのほか、

昭和初期の1933年に大天守を除いて焼失した、連立式天守群の小天守以下5棟のほか塀を含む22棟が木造で復元されている。

2009年のミシュラン観光版(ギード・ベール)日本編では二つ星に選定された。

松山市の中心部、勝山(城山)山頂に本丸、西南麓に二之丸と三之丸を構える平山城である。日本三大平山城にも数えられ

る。山頂の本壇にある天守(大天守)は、日本の12箇所に現存する天守の一つである。この中では、姫路城と同じく、連立

式で、日本三大連立式平山城の1つにも数えられる。1933年ごろまでは、本丸部分には40棟の建造物が現存していたが、

1949年までに19棟が火災により失われ、現存建築は21棟にまで減少した。建造物の現存数は二条城(京都府)の28棟に次ぐ

ものである。

幕末に再建された大天守ほか、日本で現存数の少ない望楼型二重櫓である野原櫓(騎馬櫓)や、深さ44メートルにおよぶ本

丸の井戸などが保存されている。

城山公園(堀之内地区) 出典:松山市HP

堀之内地区では、国指定史跡松山城跡の保存・活用と中心市街地に在る都市公園整備との調和を図りつつ、本丸・二之丸・

高石垣などの史跡景観を眺望しながら市民や観光客が自由に集い憩える緑ゆたかな空間づくりを目指し、整備を進めました

(第1期整備)。※城山公園には、駐車場がありませんので、公共交通機関又は周辺の有料駐車場を御利用ください。

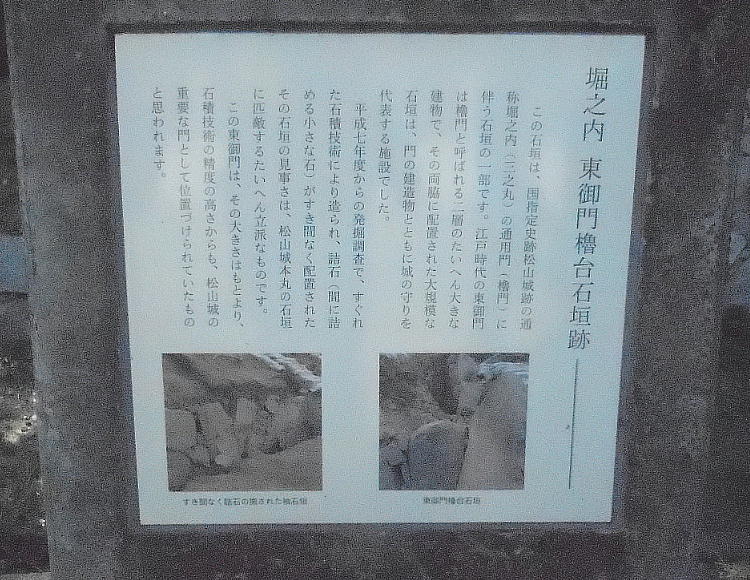

堀之内(三之丸) 出典:松山市HP

三之丸(堀之内地区)は、本丸に次いで、慶長10年(1605年)頃に完成されたと伝えられています。土塁と堀に囲まれ、外

部との出入口として、北御門(大手)と東御門(搦手)が設けられていました。藩主が住んでいた御殿をはじめ、会所、勘

定所、小普請所、米蔵、厩などの藩政施設のほか、約60名の家臣たちの屋敷がありました。

明治から兵部省の管轄となり、太平洋戦争終戦まで、陸軍歩兵第22連隊の兵舎がありました。戦後、野球場、庭球場、プー

ル、競輪場、がんセンターなどの施設ができました。

平成12年に策定された「城山公園(堀之内地区)整備計画」を基に、史跡松山城跡整備検討専門委員並びに文化庁と協議し

ながら段階的に整備を進めています。

平成22年4月、多くの施設を移設撤去して、発掘調査の成果を活かし、江戸時代の地割となる道路や側溝などの遺構を表示し、

史跡景観を活かした都市公園として第1期整備が完成しました。

上下の写真が、どうも写し合っているもののようである。

松山市立美術館(上)

松山城遠景

以下は皆さんが写した松山城の遠景です。さぁ、どのカメラが一番写りが良いか確かめてください。

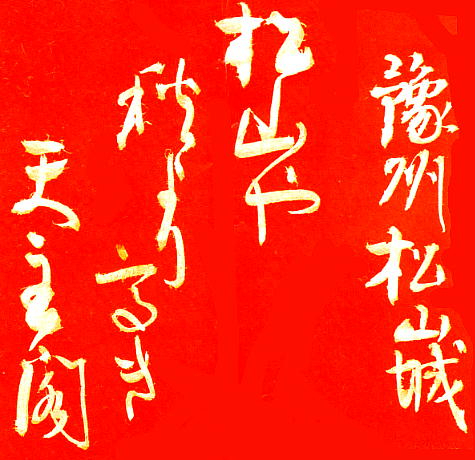

松山城 出典:ウィキペディア

別名 金亀城、勝山城

城郭構造 連郭式平山城

築城主 加藤嘉明

築城年 慶長7年(1602年)着手

主な改修者 松平勝善

主な城主 加藤氏、松平(久松)氏

廃城年 明治6年(1873年)

遺構 天守、櫓、門、塀、井戸、石垣、土塁、堀

指定文化財 国の重要文化財(大天守、野原櫓・乾櫓・隠門続櫓など櫓6棟、戸無門・隠門・紫竹門・一ノ門など門7棟、

筋鉄門東塀など塀7棟)

国の史跡

再建造物 小天守、北隅櫓、十間廊下、南隅櫓、太鼓櫓、筒井門、太鼓門、乾門、艮門東続櫓など

クリックで拡大します。

カメラの性能・結論: ま、似たり寄ったり(「ニたり、四たり」と言う説も)。

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

Music: smoke gets in eyes

Music: smoke gets in eyes

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/200回記念例会・松山から村上水軍を訪ねて