歴史倶楽部 第181回例会 2012年11月4日 奈良県奈良市

Music: 船頭小唄

Music: 船頭小唄

------------------------------------------------------------------- 本日の例会 投稿者:筑前 投稿日:2012年10月28日(日)06時04分45秒 ------------------------------------------------------------------- 各位 今6時前10分ですが、しとしと雨が降っております。新聞でも、NETでも、大阪は雨のち曇りですが、 奈良は終日雨マークで、いずれも降水確率70%以上ですので、本日の例会は中止とします。順延で 11月4日(日)にしたいと思います。 奈良でおもしろい資料を見つけて、「古事記ゆかりの地マップ」というのですが、全国の古事記ゆかり の地を索引付きで地図にしてあります。今まで多くの古事記関係の書物を読んできましたが、このよう な便利な資料にはお目に掛かった事がありません。 非常に優れもので、今日お持ちしようとしていたのですが残念でした。4日に持参します。 東大寺の観音様の宝冠に、弥生-古墳時代のガラスが使われていたという記事が朝刊に載っています。 これは今後話題になるものと思われます。正倉院展の今年のテーマは「ガラス」ですから、それに併せ て発表したのかもしれませんね。みゆき会で靖さんからいただいた正倉院展の招待状で、平日の夕方が すいているとありますので、来週あたり行こうと思います。 それでは、11月4日に参加できる方はまたご連絡ください

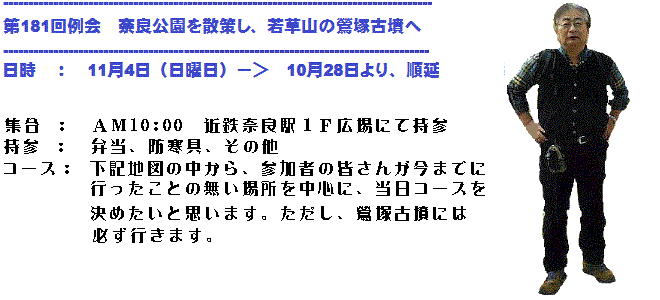

【鶯塚古墳】(うぐいすづかこふん) 若草山三重目頂上にあり、南側を向いた前方後円墳。清少納言が「枕草子」第17段で、「みささぎは うぐひすの みささぎ。かしは ぎのみささぎ。あめのみささぎ 」と書いている「うぐいすのみささぎ」がここだとされている。 16代仁徳天皇の皇后、磐之姫命の墓は、宮内庁によって現在、佐紀路にある古墳が比定されているが、今の位置に比定されたのは明治 になってからで、その佐紀路のヒシャゲ古墳は、それまで「平城(なら)天皇陵」とされていたようである。 そして磐之媛墓=平城坂上墓(ならのさかのうえのはか)は、「大和若艸山之頂字鶯陵」と記録される、若草山の山頂にある前方後円墳 のことだというのである。 鶯陵(うぐひすのみささぎ)は、標高300m以上の山頂にあり、全国的に見てもこんな山頂にある古墳はなかなか無い。私が見たなか では、長野県の将軍塚古墳が山頂にあったが、あちらは後期の古墳だったと思うが、鶯塚古墳は前期古墳である。

鶯塚古墳は、軸をほぼ南北に向けており、全長が103m、前方部の幅50m、後円部の直径61mの規模をもち、二段築造の墳丘には 葺石や埴輪があり、前方部西南隅で石製の斧や内行花文鏡などが出土しているが、埋葬施設は明らかではない。周辺には陪塚と考えられ る円墳、方墳などが3基ほど確認されている。これらは春日古墳群と呼ばれ、芝生の中に点在する小さな古墳群である。昭和22年、一 部の発掘調査が行われ、小さな石室を持つ後期古墳群であることがわかった。鶯塚古墳の築造は、4世紀末と推定されていて、丘陵頂部 に築造された典型的な前期古墳である。清少納言の「枕草子」に記されている「うぐいすの陵(みささぎ)」から、古墳の名も「鶯陵」 と名付けられ、昭和11年9月国の史跡指定を受けた。

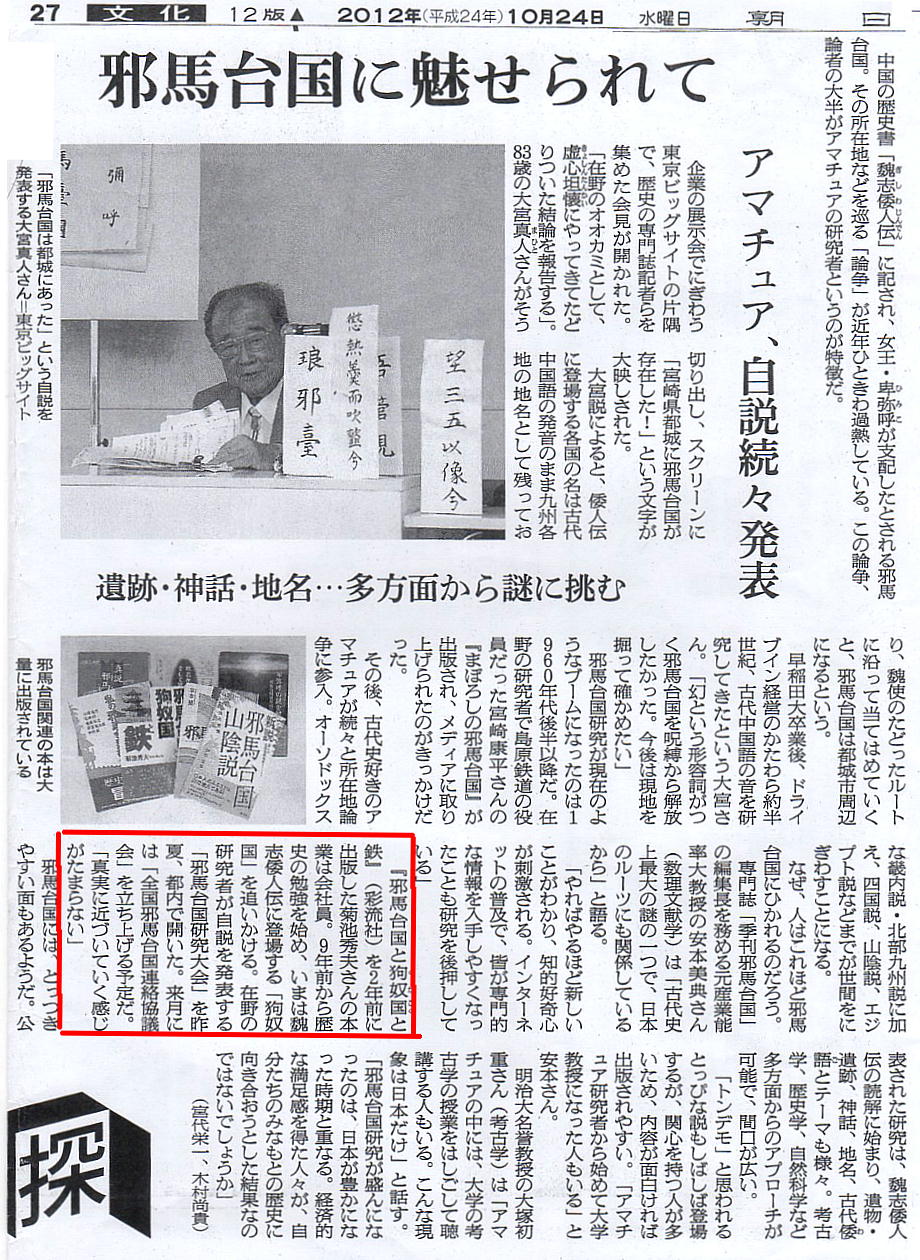

本日はたった4人の参加者である。靖さんが「淀川マラソン」に参加して、走り終わったら奈良へ向かって合流すると行って来たが、マ ラソン終わってそんな体力があるのだろうか? エラい馬力である。 実は今日は、東京の菊池さんという方が私(筑前)に会いたいと東京からお見えになる予定になっている。私がその日は例会で奈良にい ると言うと、「では奈良へ来ます」との事だったので、例会終了後の反省会に参加して頂くことにしている。 菊池さんは知人の鷲崎さんの紹介でお見えになり、何でも全国の歴史・古代史の団体を結集して「全国馬台国協議会(仮称)」を立ち上 げようとしており、その件で話しに来るとの事である。どんな話になるのか楽しみである。

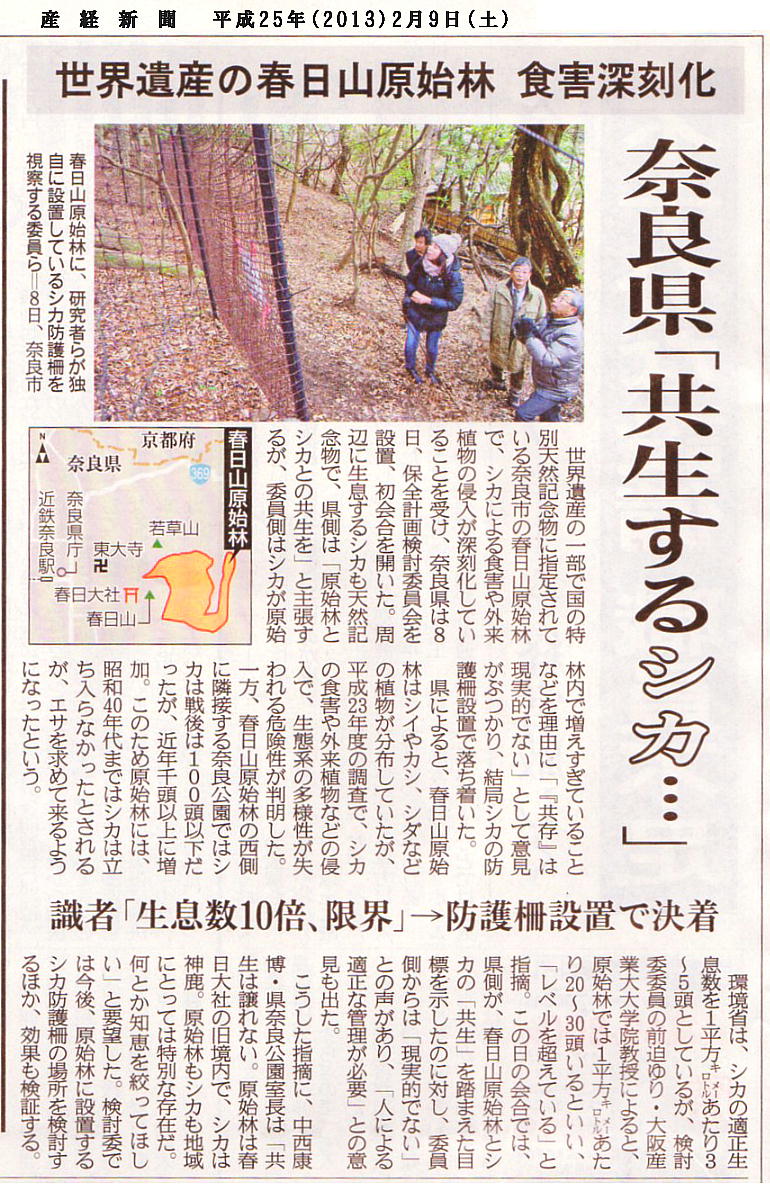

この日も上の写真のように、数人の女子学生が金網のフェンスの中で作業していた。「何しとんの?」と聞いたら、 「はい、一寸植生の実験なんです。」と言っていたが、これだったのだ。

ここで朝来そびれた「シルクロード交流館」を再訪。ほんとは「奈良公園館」というらしいが、「シルクロード」などと名付けるのは 殆ど詐欺である。単なるレストランで、申し訳程度に「江上波夫コレクション」が並べてあるが、これが無ければとても「シルクロー ド」と名付けるのさえ恥ずかしくなりそうな施設である。おそらくは、どっかから金を引き出すのにこういう名前を使って申請したの だろうと勘ぐらざるをえない。

菊水楼 春日大社一の鳥居前に建つ古都・奈良を代表する料亭である。明治初年にホテル菊水として創業。明治維新まで郡山城下で旅籠 (はたご)「菊屋」を営んでいた、郡山の旧家「岡本家」が廃藩置県と同時に奈良に移り、興福寺の宿坊と周辺の土地を買い取 り明治24年、菊水ホテルとして創業。 平成12年に菊水楼表門と庭門(江戸時代)、旧本館(明治24年)、本館(明治34年)が登録文化財となった。開業当時からある 表門は、もと円成寺塔頭にあったものを移築したと伝えられる。 ★所在地;奈良市高畑町1130 ★交通;近鉄奈良駅より 徒歩10分 ★駐車場;40台(無料) ★休業日;不定休 ★問合せ; 0742-23-2038 ☆客室:16室(60名)、和室:15室(WB8)、特別1室 ☆施設;宴会場3室、会議室2室、食事処 喫茶室、売店、結婚式場等

和風迎賓館として名を馳せ、入母屋造りの玄関(有形文化財指定)に東郷平八郎の額が架かる。今も皇室関係、政財界、文化人 が愛用する一級の場所。現在は政府登録国際観光旅館、政府登録国際観光レストランとして本格懐石料理や和食、フランス料理 などを楽しむことができるが、HPの利用者の声には以下のような書き込みもあった。 父の喜寿のお祝いで初めて行きました。7000円の高円というランチコースでした。味も器も材料も申し分なしでしたが、まった く落ち着かない食事でした。とにかく器を引きに来るのがあまりにも早すぎる。ずっと監視されているようでした。 4人でテーブル席でしたが景色を楽しむ間もなかったくらいです。4人それぞれに食べるスピードが違うのに3組しか客がいなか ったせいか最後の一口を食べた瞬間に器を下げにくるといった調子です。 後でもっとゆっくり食事させてくださいと何故言わなかったのかと本当に後悔しました。父も母もおとなしい性格なので黙って いましたが、お店を出た後もっとゆっくり食べたかったと言っていました。 きわめつけは父のお祝いだとわかっているのに、私が会計に行ったとき父がそばに居たのに高らかと「3万6千・・・円です」と 従業員の人が言い放ったのです。デリカシーの無さに怒り心頭です。 いくら由緒があっても、こういうところが奈良らしいねぇ。「サービスは心だ」という精神を学ぶ姿勢が無い。いつまでも京都 に負けているのはこういう点やろね。

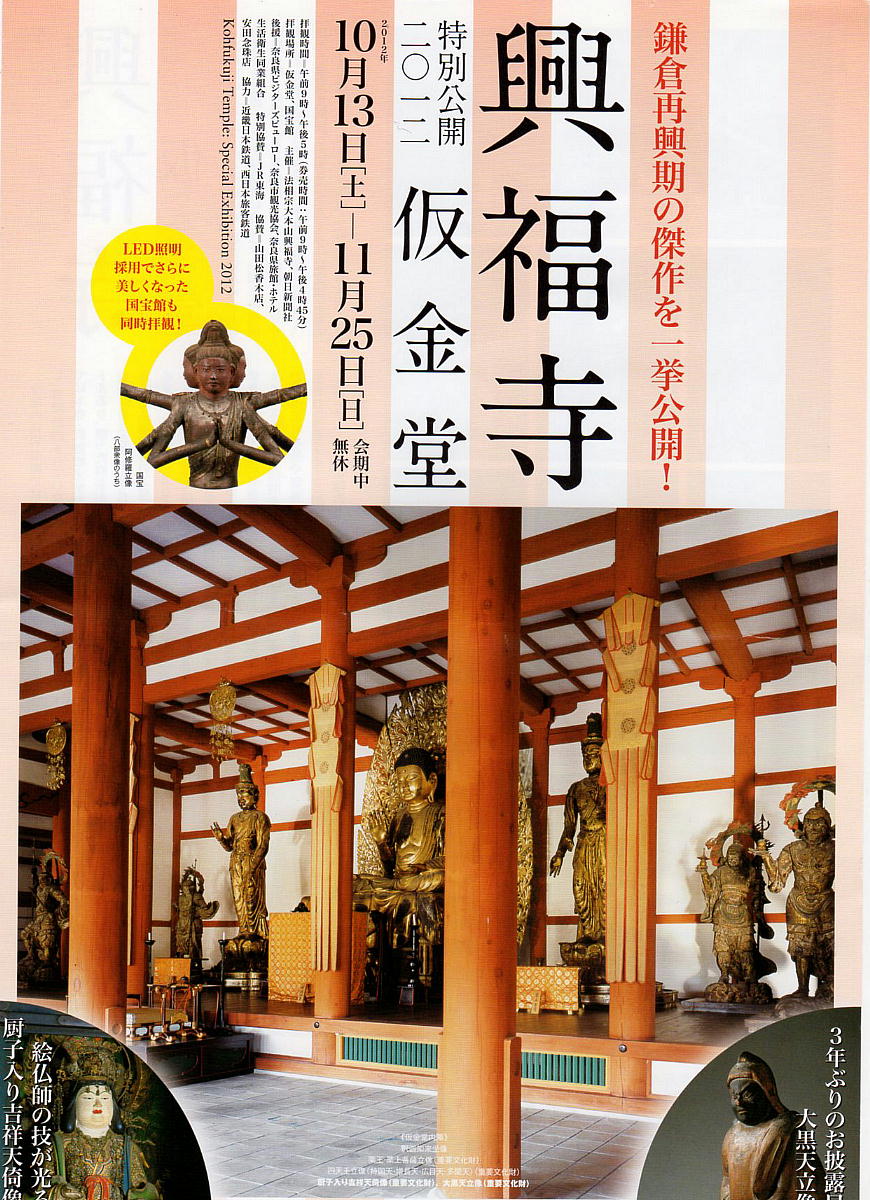

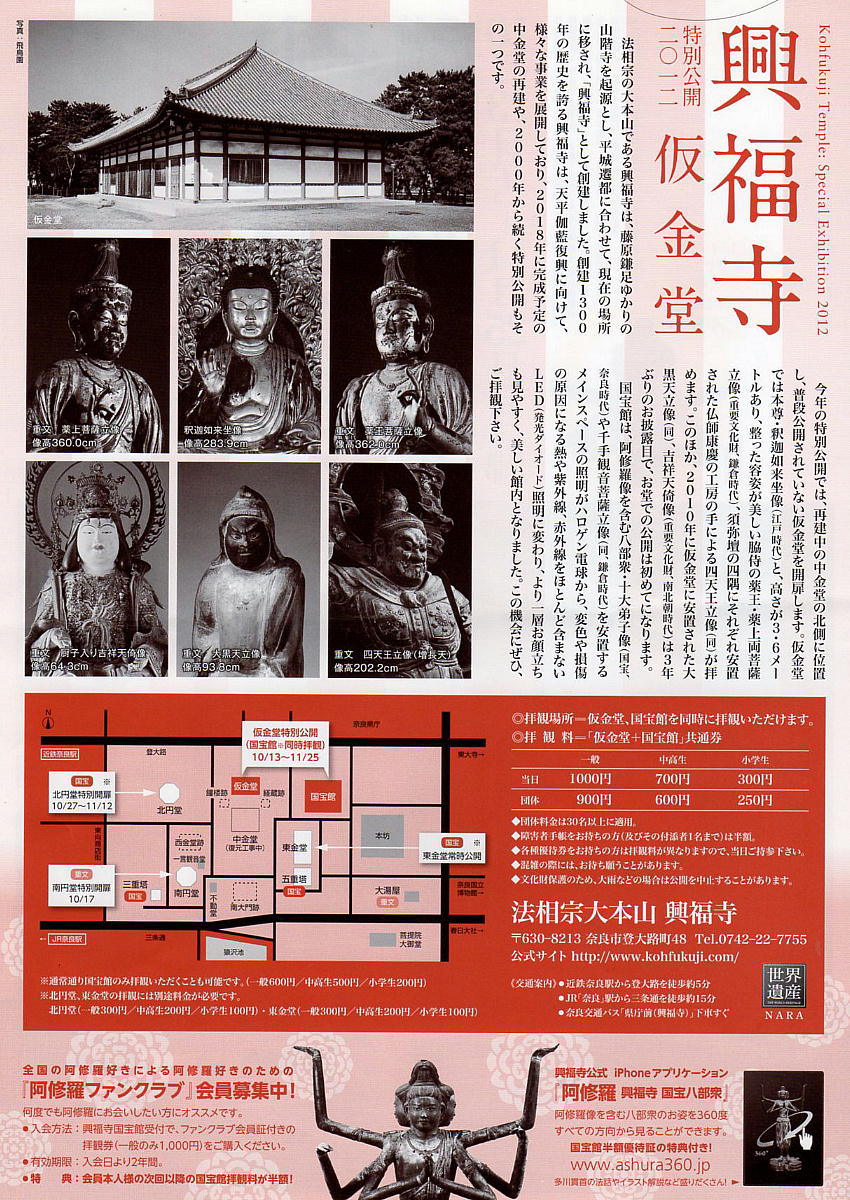

興福寺・五重塔 南都七大寺の一つ。平城遷都(710)と同時の開創と伝えられる法相宗の大本山。国宝。室町時代 応永三十三年(1426)に再建 された。本瓦葺、高さ 50.1m。古代から中世にかけて強大な勢力を誇った。 興福寺は藤原氏の氏寺として栄えた南都七大寺の一つで、天平二年〈730)光明皇后の祈願により創建された。たびたびの火災に あい現在の塔は再建六代目。総高50.1mで、我が国では東寺の五重塔に次いで二番目に高い。塔は木割の太い純和様の復古建築。組 物は三手先、間斗束を一段にして上方を通し肘木で組むダイナミックな中世的手法。室町時代の和様五重塔の代表的遺構である。 この塔は、明治の廃仏毀釈のとき、五十円で売りに出され、名乗り出た者は「壊してマキにするつもりだ」と答えたという。南円堂 は西国三十三箇所第9番札所である。「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録されている。

近鉄奈良駅で靖さんと合流。調子が悪くてマラソン参加は取りやめにしたそうで、風邪気味なのを押して奈良へ来てくれた。 商店街で飲み屋を探し飛び込む。地下にある和風の店だったが名前は忘れた。そこで菊池さんのTELを待つ。 ほどなく電話があったので、奈良駅へ迎えに行きみんなと合流。菊池さんは明日は大阪で仕事だそうだが、我々に会わせて 奈良に宿をとっていた。

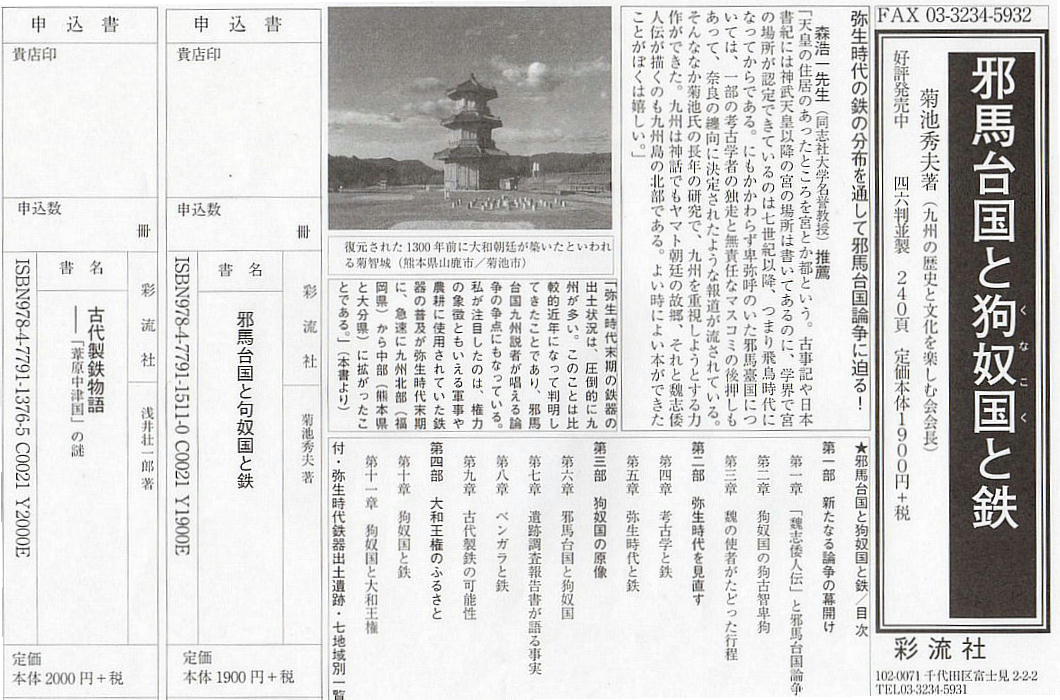

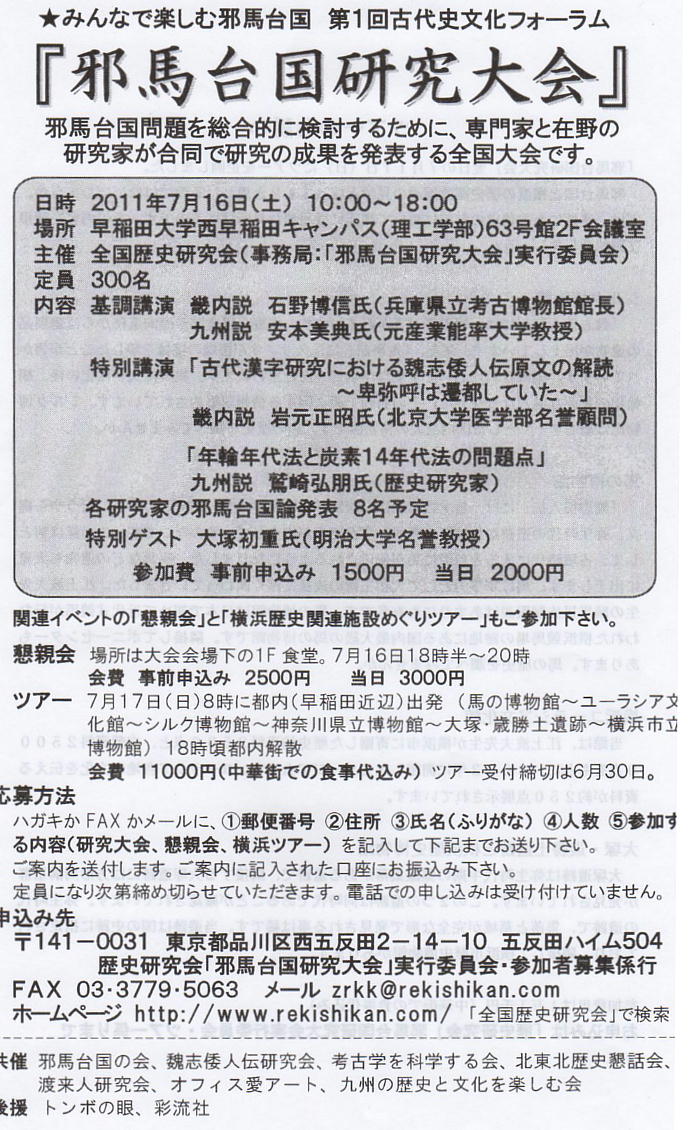

> > > (2012/11/06 8:12), 菊池 wrote: >> 井上様 >> >> 奈良ではお世話になりました。 >> 短時間でしたが充実してました。 >> 11月11日に鷲崎氏の家に集まって、連絡協議会準備について最初の打合せを >> 行ないます。 >> ご意見があれば反映させたいと思います。 >> よろしくお願いします。 >> >> 菊池 >> > (2012/11/06 11:03), 井上筑前 wrote: こちらこそ、ありがとうございました。以下は私が、われわれの歴史倶楽部の会員専用掲示板に書いた内容です。お気に入らな い部分もあるかと思いますがご勘弁ください。みんなに早く報告したかったもので。 -------------------------------------------------------------------------------- 投稿者:筑前 投稿日:2012年11月 6日(火)08時06分28秒 先日の日曜日(11/4)、に奈良で、「全国邪馬台国連絡協議会」を立ち上げようとしている事務局(?)の、菊池秀夫さんとお 会いしました。菊池さんは「邪馬台国と狗奴国と鉄」という本を書かれた方で、他にも著作があり、次作は古事記に関する本だ そうです。広告代理店にお勤めで、お会いした感じでは非常にまじめな方のようでした。昨年7月に早稲田大学で行われた「邪 馬台国研究大会」が開催された時の実行委員長でもあります。この大会の主催は「全国歴史研究会」で、この会は全国に1万人 という会員を持つマンモス研究会ですが、「-協議会」は、この会と直接関係は無いようです。菊池さんによれば、「-協議会」 の概要は、 1.会長を鷲崎弘明氏とする。鷲崎氏は在野の歴史研究家で「季刊邪馬台国」などで、歴博の「炭素14年代法」や奈文研の「年 輪年代法」に 疑義 を唱えている人です。邪馬台国は「宇佐説」で、筑前とは宇佐神宮、国立九州歴史博物館で一緒に講演 した事があります。 2.顧問として、大塚初重(明治大学名誉教授)、安本美典博士他を考えている。 3.設立の趣旨は、①、現在の歴博を中心とした誤った「科学的年代測定法」等々の歴史観を糺す。そのために、②、在野の邪 馬台国研究者、 研究 団体が結集して一大勢力を作り上げ、主にマスコミを使って「反歴博」ともいうべき団体となって行 動し誤った古代史を正常な状態へ戻す。③、邪馬台国九州説、畿内説は関係ない。現状の、特に近畿圏の一部の考古学者、 歴博を中心とした古代史操作をおかしいと感じている人たちなら 誰で も参加できる。④、組織、運営の具体的な方法は今 から。 というものでした。我が歴史倶楽部の 181回例会で、奈良の若草山鶯塚古墳、シルクロード交流館、頭塔等を見学した後の反省 会に来られま した ので、飲みながらの話でしたから、他にも何かあったかもしれませんが、だいたい上記のような概要だった と記憶します。我が歴史倶楽部、また筑前本人としても、趣旨には賛同するし、何か具体的に活動の指針なりがでれば、出来る 範囲での協力はさせて貰うと参加の意向を表明しました。これからどういう展開になるかは分かりませんが、ま、面白い事にな る可能性もありそうです。或いは、鳴かず飛ばずで終わるかもしれませんが。 -------------------------------------------------------------------------------- お話ししましたように、我々は近畿圏の学者達の講演会、シンポジウム等に参加する機会が多くあります。悲しいことに近畿圏 は地場意識とい うか 郷土びいきが強く、正当な考えにたってひいき目無しで状況を判断する能力に欠けている人が多いので、 (私はそういう歴史学者・考古学者を、郷土史家的歴史学者と呼んでいます。)近畿の邪馬台国シンポでは九州説は極めて少数 派です。しかしながら、徐々に奈文研や橿考研などにも自己の判断力を持った研究者も増えていますので、今後はそういう方面 と親交を持ちたいと考えています。 鷲崎 さんに宜しくお伝え下さい。 **************************** *井上筑前* 090-XXXX-9999 邪馬台国大研究 http://www.inoues.net **************************** >井上様 >井上様の掲示板の情報は他からも入っています。話題になって光栄です。顧問についてはお話した記憶がないのですが。 >顧問をお願いするかどうかも今後の課題であり、それ以前に基本方針を決める必要があります。お二方が顧問になって >いただくには私も賛成ですが。 >菊池

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 181回例会・奈良若草山 鶯塚古墳

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 181回例会・奈良若草山 鶯塚古墳