SOUND:scat

SOUND:scat

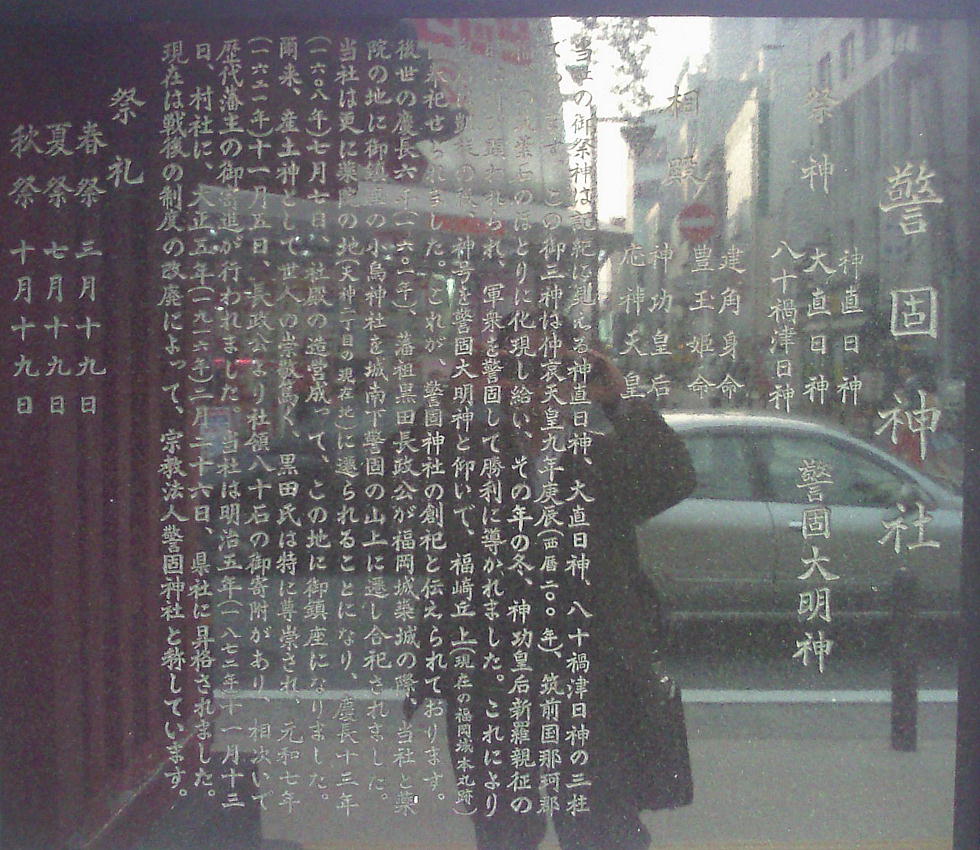

警固神社

所在地 : 福岡県福岡市中央区天神2-2-20

主祭神 : 警固大神(神直毘神・大直毘神・八十禍津日神)

社格等 : 県社

創 建 : 仲哀天皇9年

例 祭 : 7月19日以降の土曜・日曜日(夏越し祭)

交 通 : 西日本鉄道天神大牟田線西鉄福岡(天神)駅 徒歩1分

福岡市地下鉄空港線天神駅 徒歩3分

西鉄バス「天神警固神社三越前」 徒歩1分

この神社の創建は、社伝に依れば神功皇后の新羅親征の折、鎮護の神を福崎(福岡市中央区)に祭った事に始まる

といわれる。しかし神功皇后の事績は北九州、特に福岡県に多くあり、例によって単なる伝承とする説と、古代の

事績に基づくとの説が対立している。

その後、初代藩主黒田長政は慶長7年(1602)長男忠之が生まれると、その産生神(うぶすながみ)として崇敬し、

一度警固村(福岡市中央区)の山上に移したが、一般の参詣を容易にするため、慶長13年(1608)に現在地 に移

したもの。境内にはお稲荷さんの「今益神社」や裁縫針の供養塔である「針乃碑」などがある。

警固の地名は『万葉集』や藤原純友の乱、刀伊の入寇の時にも見ることができる。天神の中心に位置する神社で、

厄払いの神様として知られ、病気や災厄を防ぐのにご利益があるとされている。

福岡藩二代藩主・ 黒田忠之の産神として、歴代藩主の崇敬が厚かった神社でもある。アクセス良好な天神市街にあり、

隣接する警固公園は市民憩いの場となっている。

警固神社 出典:ウィキペディア

警固神社(けごじんじゃ)は、福岡県福岡市中央区にある神社である。旧社格は県社。本殿に警固大神(神直毘神

・大直毘神・八十禍津日神)、相殿に建角身神・豊玉姫命・神功皇后・応神天皇を祀る。

社伝では神功皇后による三韓征伐の際、皇后の船団を守護し勝利に導いた警固大神を福崎(現在の福岡城本丸周辺)

の地に祀ったのが始まりとされる。慶長6年(1601年)福岡城築城の際に下警固村(現在の福岡市中央区天神周辺)

に移され、慶長13年(1608年)に福岡城主黒田長政によって現在の場所に社殿が造営された。大正5年(1916年)、

県社に列格した。社名及び周辺の地名である『警固』はかつて鴻臚館にあった役所『警固所』に由来する。

警固神社の祭神たち 出典:ウィキペディアほか

警固神社の祭神は

神直日神(かむなほひのかみ)、

大直日神(おほなほひのかみ)、

八十禍津日神(やそまがつひのかみ)の三神である。

<直毘神>

イザナギの禊ぎによって生まれた神々(『古事記』に基づく)

直毘神(なおびのかみ、なほびのかみ)は神道の神である。穢れを払い、禍(まが)を直す神とされる。

日本神話の神産みにおいて、黄泉から帰ったイザナギが禊を行って黄泉の穢れを祓ったときに、その穢れから

禍津日神が生まれた。この禍津日神がもたらす禍を直すために生まれたのが直毘神である。『古事記』では八十

禍津日神・大禍津日神が成った後に神直毘神(かみなほびのかみ)、大直毘神(おほなほびのかみ)と伊豆能売

の三柱が成ったとしている。『日本書紀』第五段第六の一書では八十枉津日神が成った後に神直日神(かみなほ

ひのかみ)大直日神(おほなほひのかみ)の二柱の神が成ったとしている。同段第十の一書では少し異なってお

り、イザナギが禊の際に大直日神を生み、その後に大綾津日神(大禍津日神と同一神格)を生んだとしている。

ナホは禍を直すという意味である。ビは神霊を意味するクシビのビとも、「直ぶ」の名詞形「直び」であるとも

いう。いずれにしても、直毘神は凶事を吉事に直す神ということである。ナホ(直)はマガ(禍、曲)と対にな

る言葉であり、折口信夫はナホビの神はマガツヒの神との対句として発生した表裏一体の神であるとしている。

また、直毘神は穢れを祓う神事を行う際の祭主であり、伊豆能売は巫女であるとも考えられる。

<大直日神>

『古事記』には大直毘神と記される。神直日神(カムナオビノカミ)とペアになり罪や穢れ,禍いなどを直す神。

『古事記』『日本書紀』の禊神話にその名が記されている。『日本書紀』によれば,黄泉の国を脱出した伊奘諾尊

が,身の穢れを清めるために日向の小戸の橘の檍原という海岸で禊をしたとき,初めに現れたのは八十枉津日神で

あった。この神のもたらす禍いを直すために現れたのがカムナオビ,オオナオビである。マガツヒとナオビは「曲」

と「直」の関係にある。御門祭の祝詞では,御殿の門を護る神が,四方八方から侵入する「天のまがつひ」の悪事

を「神直び,大直び」に直し改めるとされている。本居宣長はこの神の効力と威力を深く信奉し,『古事記伝』

(1798年完成)の序文として「直毘霊」を書いた。

<禍津日神>

神産みで、黄泉から帰ったイザナギが禊を行って黄泉の穢れを祓ったときに生まれた神で、『古事記』では八十禍

津日神(やそまがつひのかみ)と大禍津日神(おほまがつひのかみ)の二神、『日本書紀』第五段第六の一書では

八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と枉津日神(まがつひのかみ)としている。これらの神は黄泉の穢れから生

まれた神で、災厄を司る神とされている。神話では、禍津日神が生まれた後、その禍を直すために直毘神(なおび

のかみ)二柱と伊豆能売が生まれている。

なお、『日本書紀』同段第十の一書ではイザナギが大綾津日神を吹き出したとしている。これが穢れから生まれた

との記述はないが、大綾は大禍と同じ意味であり、大禍津日神と同一神格と考えられている。

後に、この神を祀ることで災厄から逃れられると考えられるようになり、厄除けの守護神として信仰されるように

なった。この場合、直毘神が一緒に祀られていることが多い。

イザナギとイザナミの間の子に大屋毘古神(おおやびこのかみ)がいるが、これは「大綾」から「あ」が取れて

「大屋」になったものとされ、大綾津日神(大禍津日神)と同一神格とされる[3]。スサノオの子で、大国主の神話

においてオオナムジ(大国主)がその元に逃れてきた大屋毘古神とは別神格である。

また、本居宣長は、禍津日神を祓戸神の一柱である瀬織津比売神と同神としている。

<復古神道における神学的位置>

本居宣長は、禍津日神を悪神だと考えた。宣長によると禍津日神は人生における不合理さをもたらす原因だという。

この世の中において、人の禍福は必ずしも合理的に人々にもたらされず、誠実に生きている人間が必ずしも幸福を

享受し得ないのは、禍津日神の仕業だとした。「禍津日神の御心のあらびはしも、せむすべなく、いとも悲しきわ

ざにぞありける」(『直毘霊』)と述べている。

一方、平田篤胤は禍津日神を善神だとした。篤胤によると、禍津日神は須佐之男命の荒魂であるという。全ての人間

は、その心に禍津日神の分霊と直毘神(篤胤は天照大神の和魂としている)の分霊を授かっているのだという。

人間が悪やケガレに直面したとき、それらに対して怒り、憎しみ、荒々しく反応するのは、自らの心の中に禍津日神

の分霊の働きによるものだとした。つまり、悪を悪だと判断する人の心の働きを司る神だというのである。またその

怒りは直毘神の分霊の働きにより、やがて鎮められるとした。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET /警固神社

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET /警固神社