フゴッペ洞窟

2012.10.9(火)

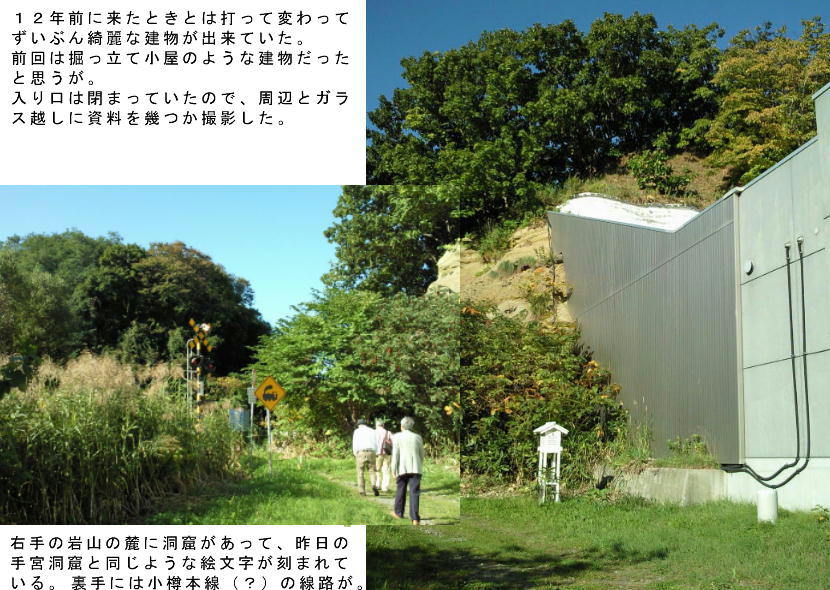

ホテルを出て、函館へ向かう道すがらにフゴッペ洞窟があるので、まだ時間が早く閉まっているとは分かっていたがとりあえず寄ってみた。

クリックで大画面になります。

うう〜ん、拡大しても読めへんねぇ。それじゃ、前回言ったときの様子を以下に再掲載します。

フゴッペ洞窟 北海道余市郡余市町 2000年 11月2日

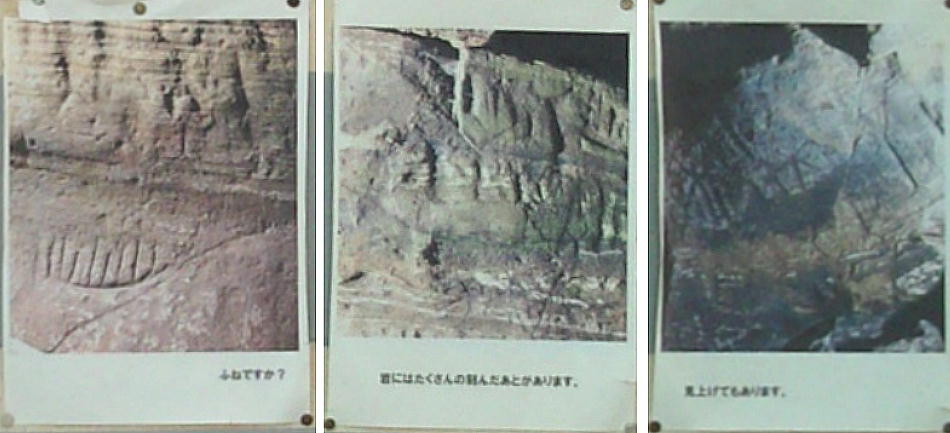

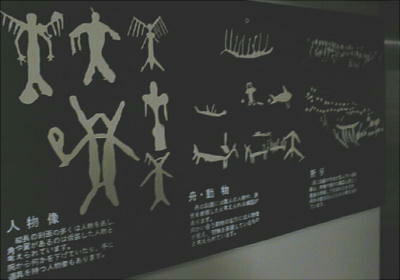

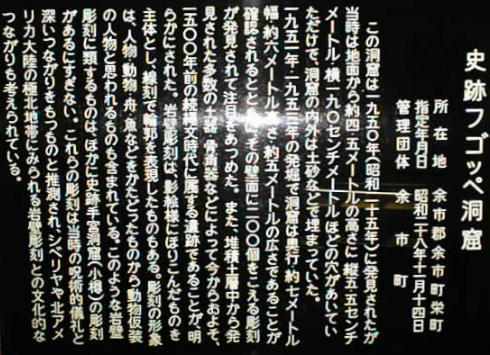

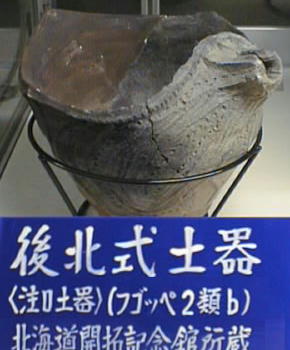

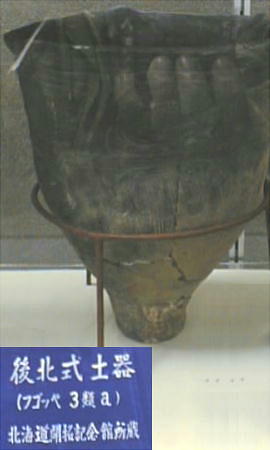

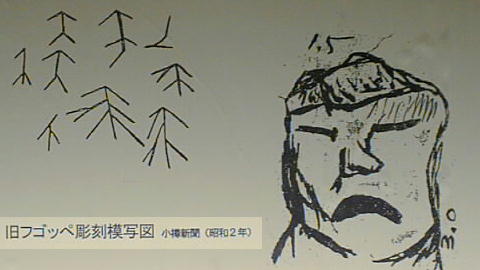

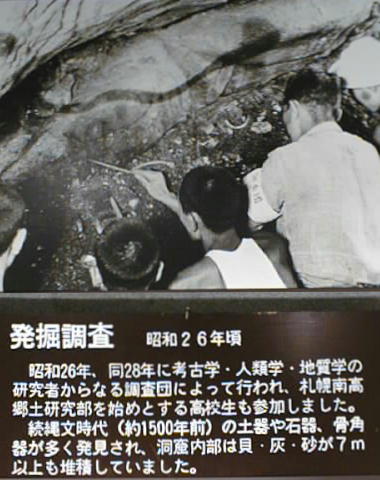

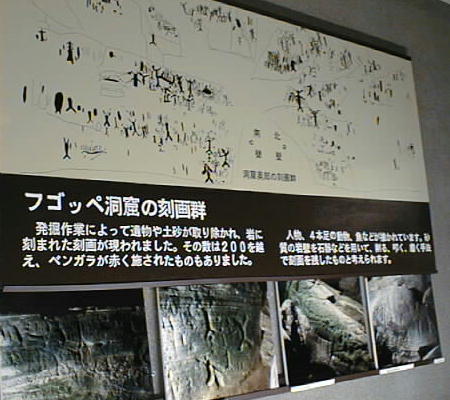

余市湾の海岸近く、地元では丸山と呼ばれている丘陵の麓に洞窟が開口したのは、昭和25年の春である。海水浴に来ていた札幌の中学生 が偶然洞窟に入り、内部に彫刻された壁画を発見した。発見時は、子供が腹這いになってやっと通れる程の穴だったそうである。 正式な発掘調査は、昭和26年から28年にかけて行われた。その結果、洞窟は開口、奥行きともに7m、高さ8.2m、内部には6.5mの高さで貝 層が堆積しており、十数基の炉跡や、続縄文時代後半(本土の編年では古墳時代に相当する)の土器や石器、骨角器が大量に出土した。 問題の彫刻は、柔らかい凝灰岩の壁に彫り込まれており、その数は609に達し、同時代の小樽市「手宮洞窟」の規模を大きく上回っている。 描かれた彫刻には、角・翼を持った動物の仮装をした人物像、舟と漁師、狩人、魚、四足獣や海獣のようなものを表現したものもあり、 シャーマン的な要素が強く、フゴッペ洞窟自体が古代人の宗教的儀礼の場であったと見られている。昭和28年に国指定の史跡となった。

彫刻の中心になっているモチーフは、角や翼を持った人物像で、北東アジアによく見られる鳥の羽や鹿の頭部をかぶって仮装したシャー マンに類似している事から、この洞窟の彫刻壁画は小樽市「手宮洞窟」の彫刻壁画と並んで、続縄文時代の北海道と北東アジアとの交流 を探る上で貴重な資料とされている。

又その後の調査では、洞窟前庭部の土礦墓から北海道では珍しい太刀や鉄鏃などの武器類が出土した。太刀は2振りあり、どちらも7世 紀中頃の本州製と確認された。洞窟に彫刻が刻まれてから3世紀ほど後に、本州からの太刀が前庭部とはいえ同じ洞窟に奉納(?)され ていることは、この洞窟が宗教的儀式の場として長く使用されていた事を物語っている。

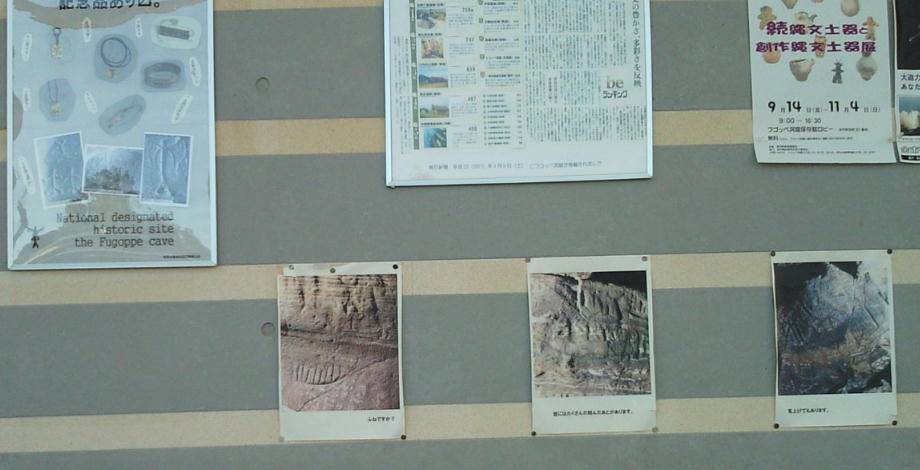

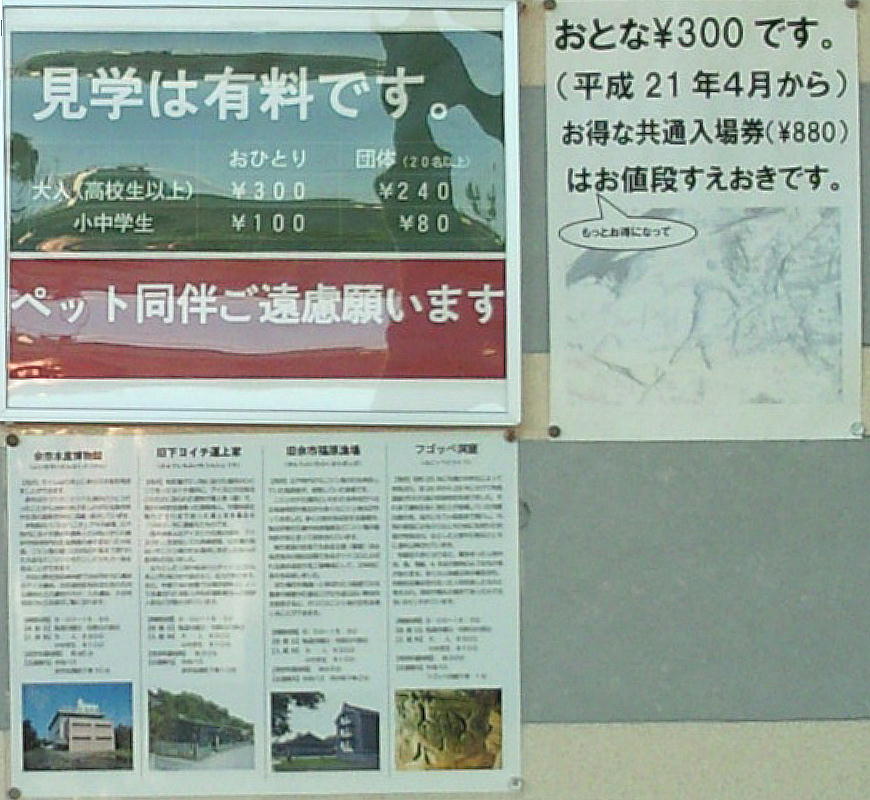

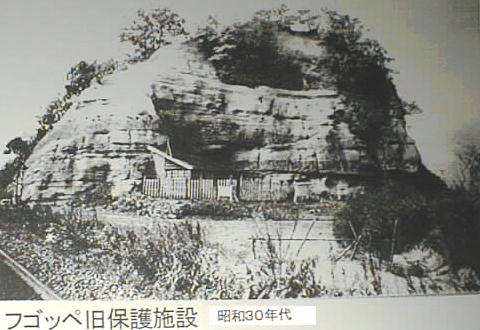

洞窟は岩質がもろく彫刻の風化が著しいため、昭和47年に、日本で始めてのカプセル保存方式を採用し、温度・湿度を一定に保つように した保存施設が建てられた。硬質ガラスのおかげで誰でも見学できるようになっている。こちらは「手宮洞窟」と違って図柄がわりとよ く見える。また出土した様々な遺物も一部この館内に展示されている。見学は有料(2000.11現在 200円)である。 余市町フゴッペ洞窟 北海道余市郡余市町入船町21番地 TEL 0135-22-6170

この二つの洞窟に刻まれた壁画(線画)はおそらく、同じ民族によって製作されたものだろう。北九州を中心とした西日本に、朝鮮半島、 中国大陸からどっと弥生人達が渡来して来ていた頃、北の地方では、遙かユーラシア大陸の北東方を南下した民族が、サハリン、シベリ ア、北東中国とその文化圏を同じくしていたのだ。何という雄大で壮大なイメージだろうか。そして北海道でもその民族は、日本本土と は違った文化を育んでいたに違いない。やがて大和朝廷の影響がヒタヒタと押し寄せて来ることにはなるが、実質的にはこの大地は、明 治期を迎えるまで独自の空間を保有する事になるのである。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 2012年秋・北海道道南の旅

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 2012年秋・北海道道南の旅