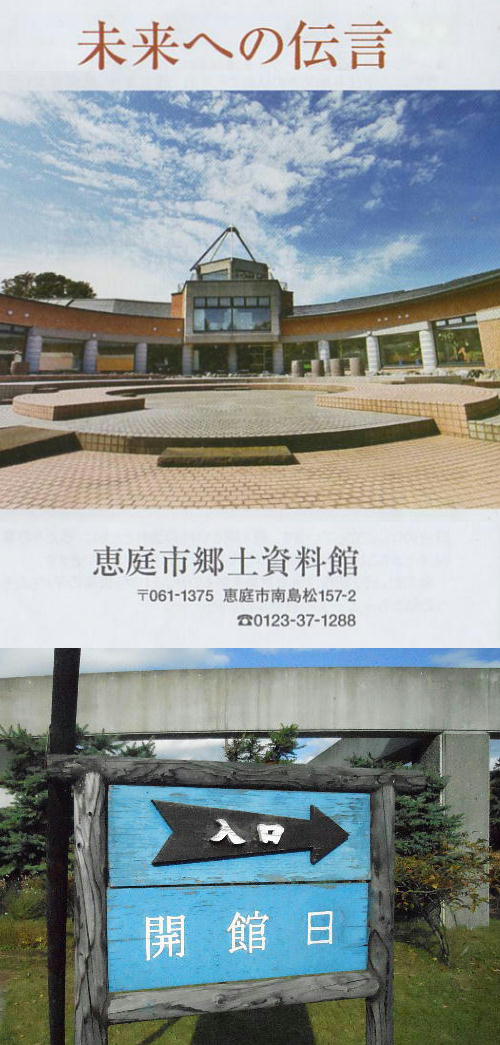

恵庭市郷土資料館

2012.10.8(月)

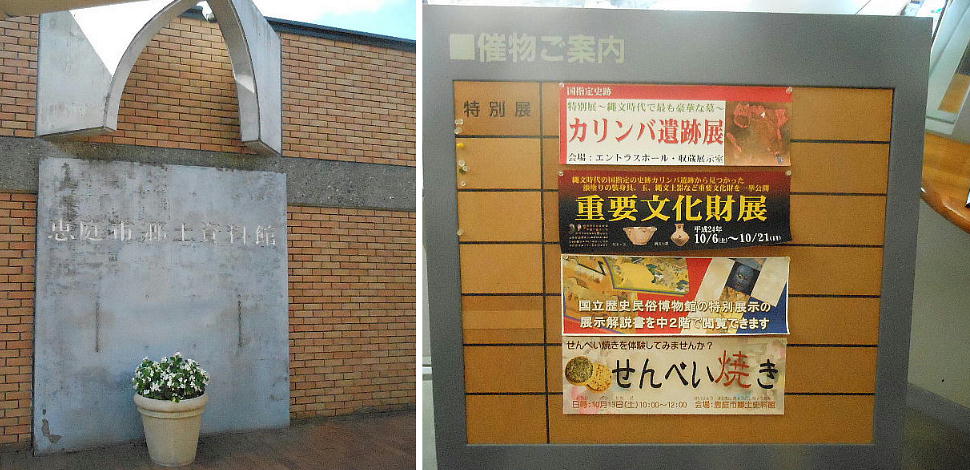

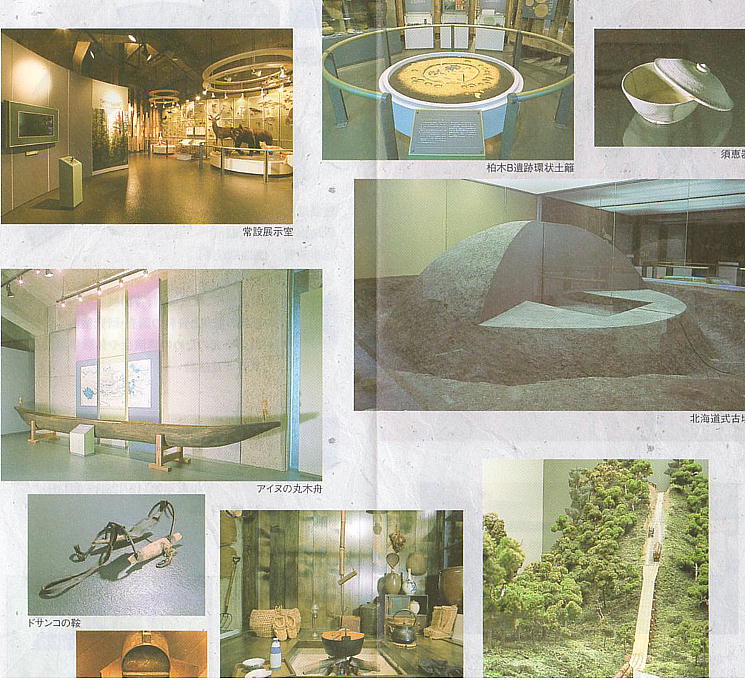

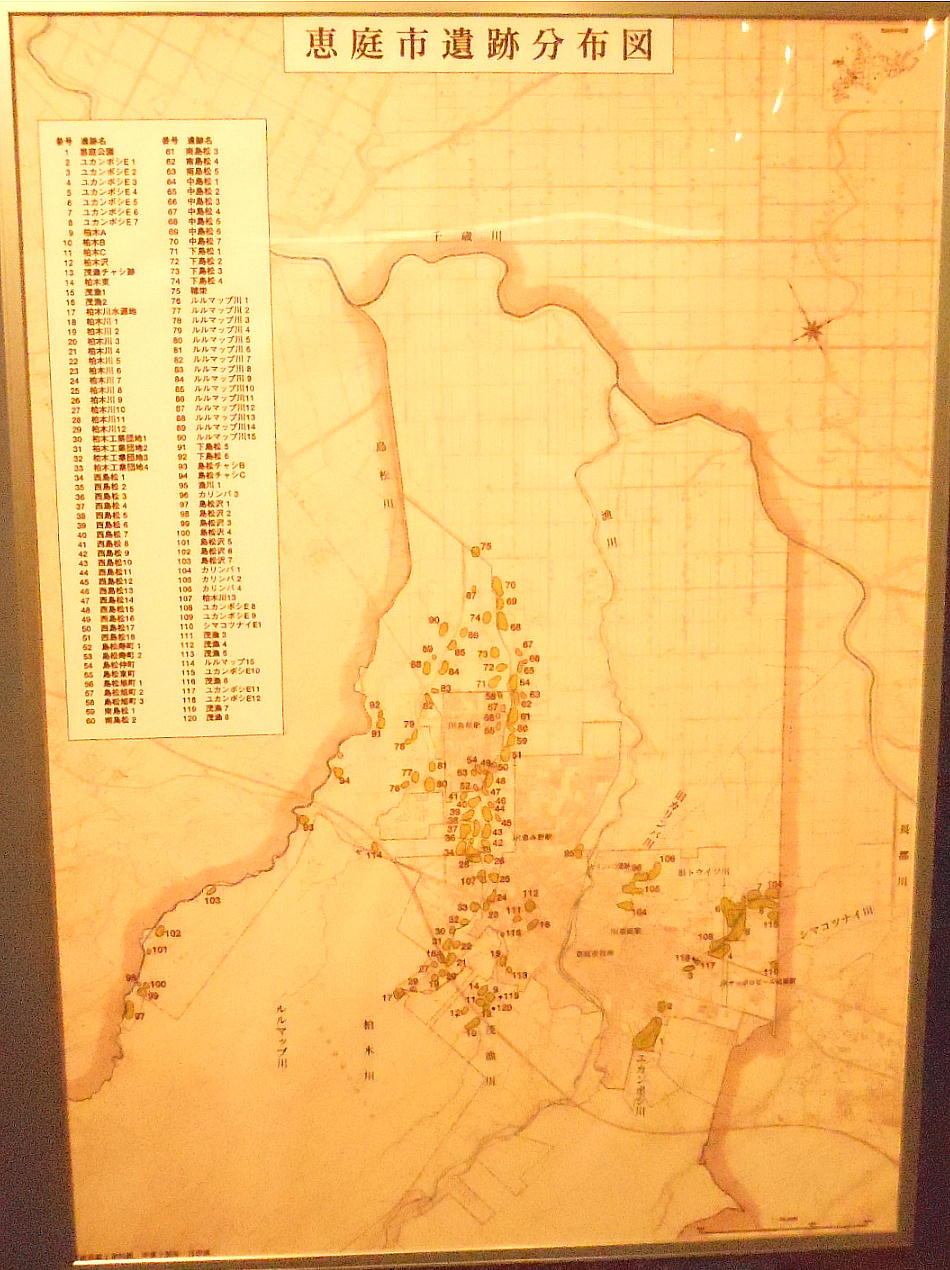

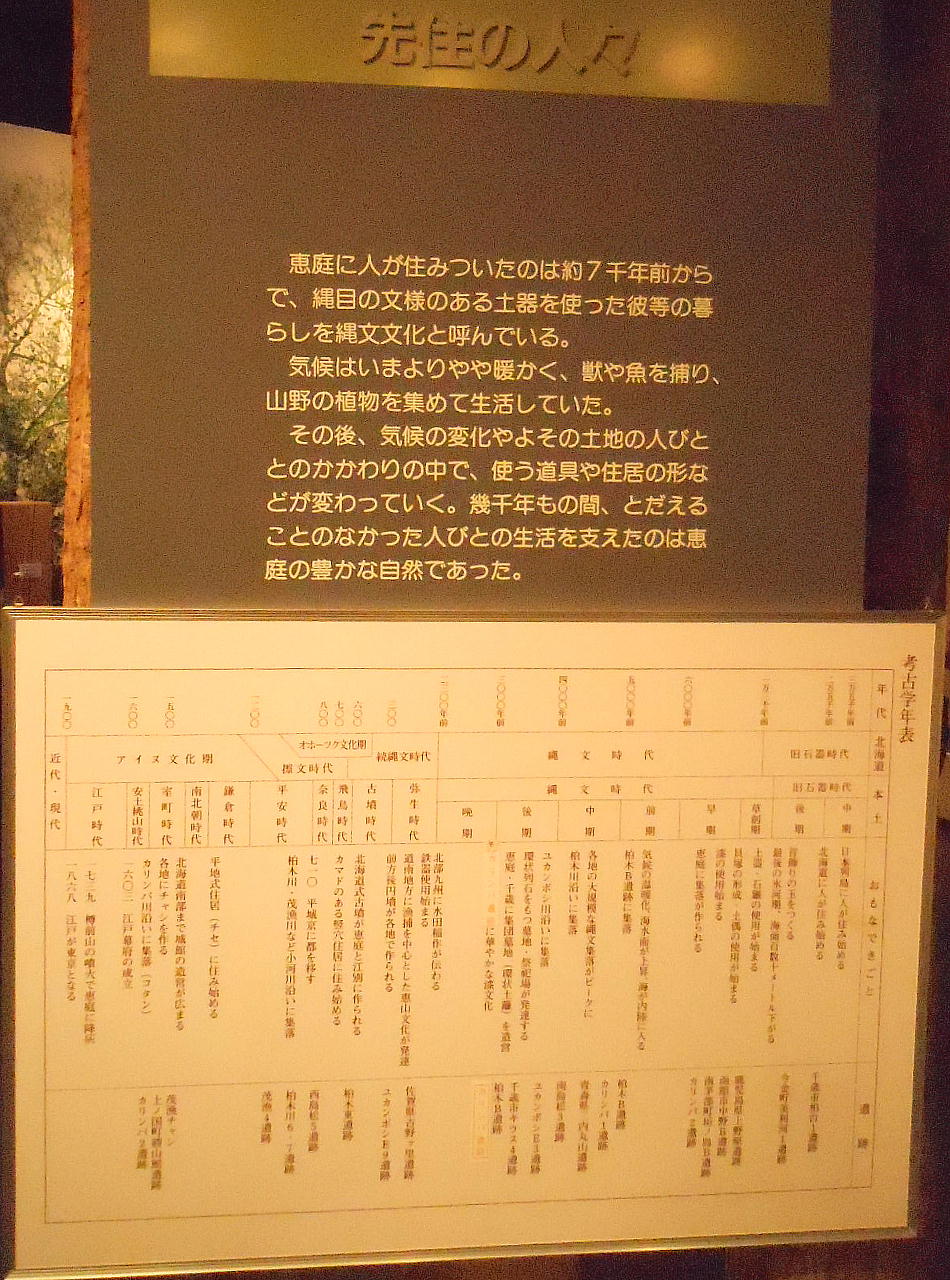

館内へ入るとすぐに、恵庭市の有名な遺跡「カリンバ遺跡」の復元遺構が目に入る。

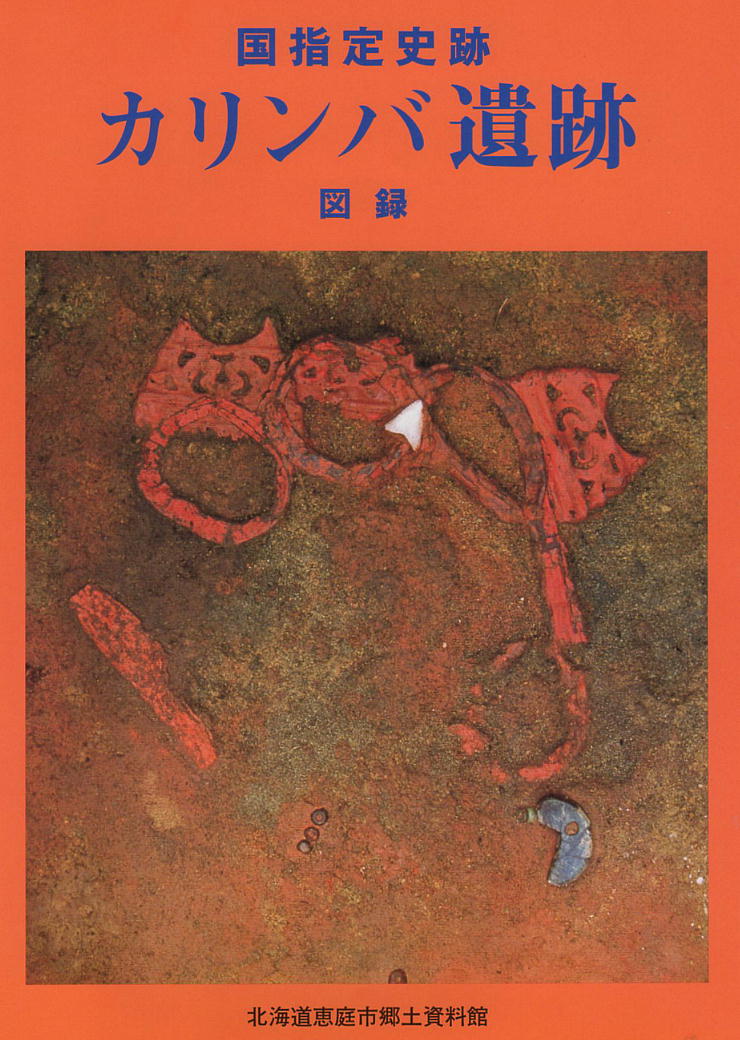

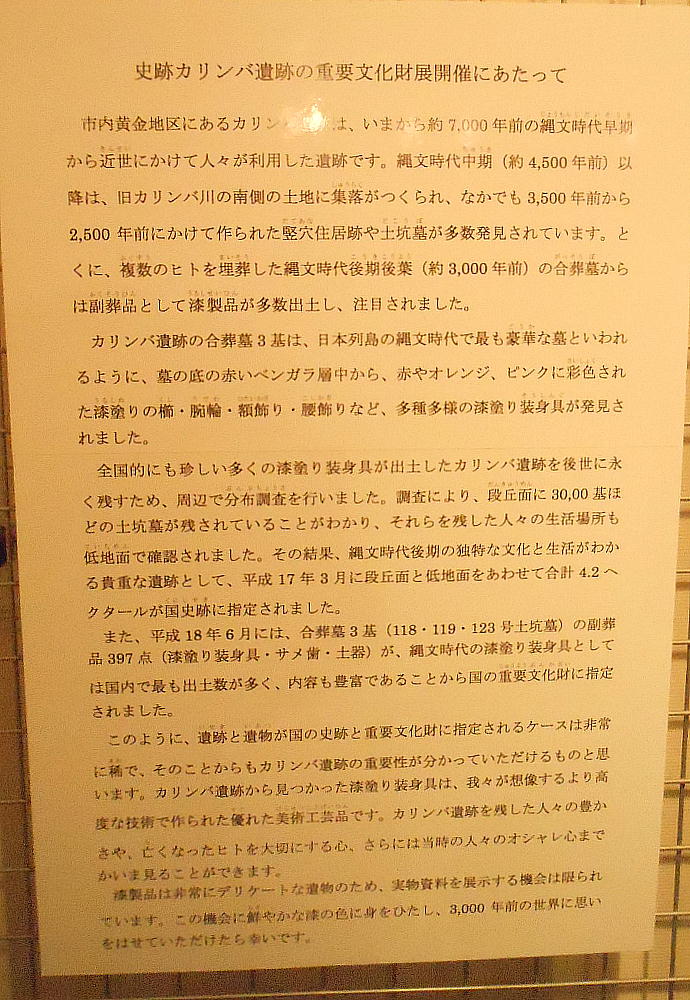

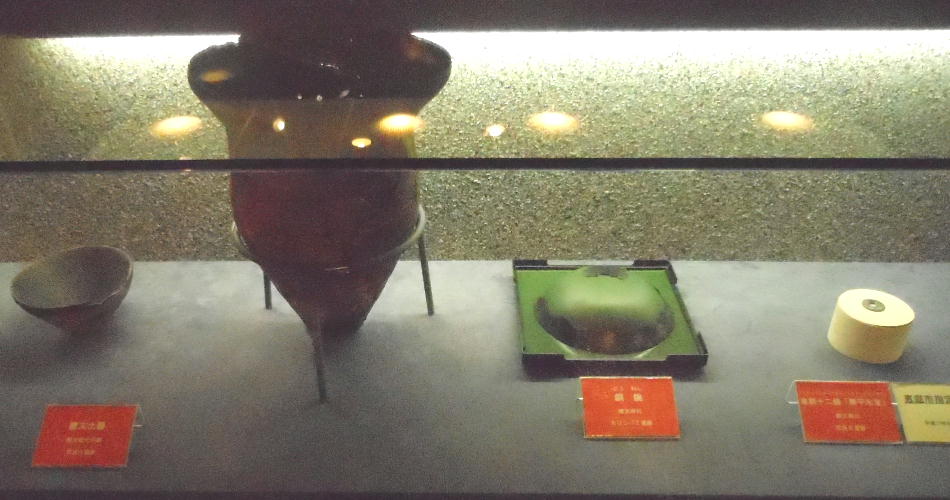

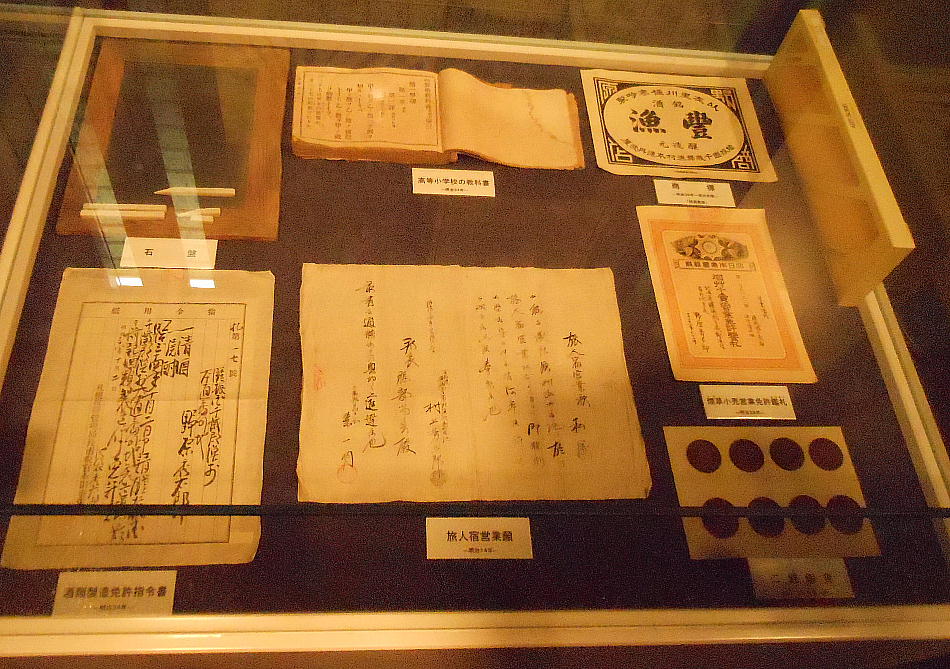

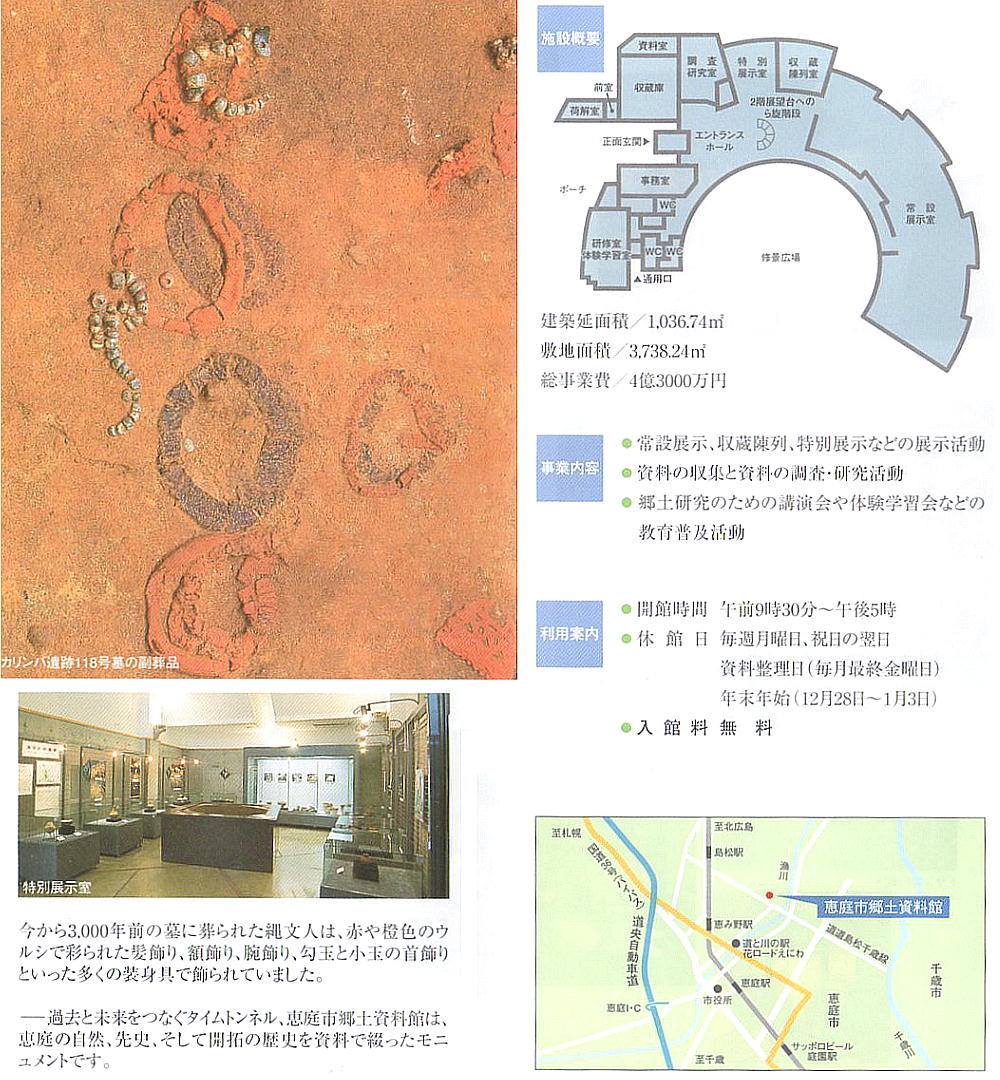

カリンバ遺跡の重要文化財全てを展示 カリンバ遺跡の重要文化財、初めて一斉公開 恵庭市郷土資料館(2012年 10/6)=苫小牧民報 恵庭市南島松の市郷土資料館は6日、国指定の史跡カリンバ遺跡から見つかった漆塗りの装身具、玉、縄文土器など重要文化財397 点全てを公開する特別展を始めた。2006年に重要文化財に指定されてから全重要文化財の一斉公開は初で、同資料館は「貴重な機会 なのでぜひ見学を」とPRしている。 カリンバ遺跡の重要文化財は、普段は一部をレプリカ展示。実物は年1回特別公開するが、これまで保存修理中の遺物があったため、 全てが一堂に会したことは無かった。11年度に保存修理事業が完了し、全ての重要文化財が展示可能になったため、文化財保護強調月 間に合わせ、特別展を開くことにした。21日まで。入場無料。午前9時30分~午後5時。休館日は毎週月曜日と祝日の翌日。 我々は運良くこの年一回の特別展に遭遇したのである。何という善行のグループなのであろう。普段はレプリカを展示している重要文化 財の「漆塗り製品」も、この期間中は実物が展示されている。驚いた事に、綺麗な写真が一杯載った図録(下)も無料で配布していた。 関西で買えば 500円~千円はしそうな代物である。おそらくこの特別展示に併せた企画なのかもしれない。あまりに綺麗な写真ばかりな ので、SCANしてここに載せようかと思ったが巻末に小さく「禁無断掲載」とあった。敬意を表して掲載はやめる事にした。

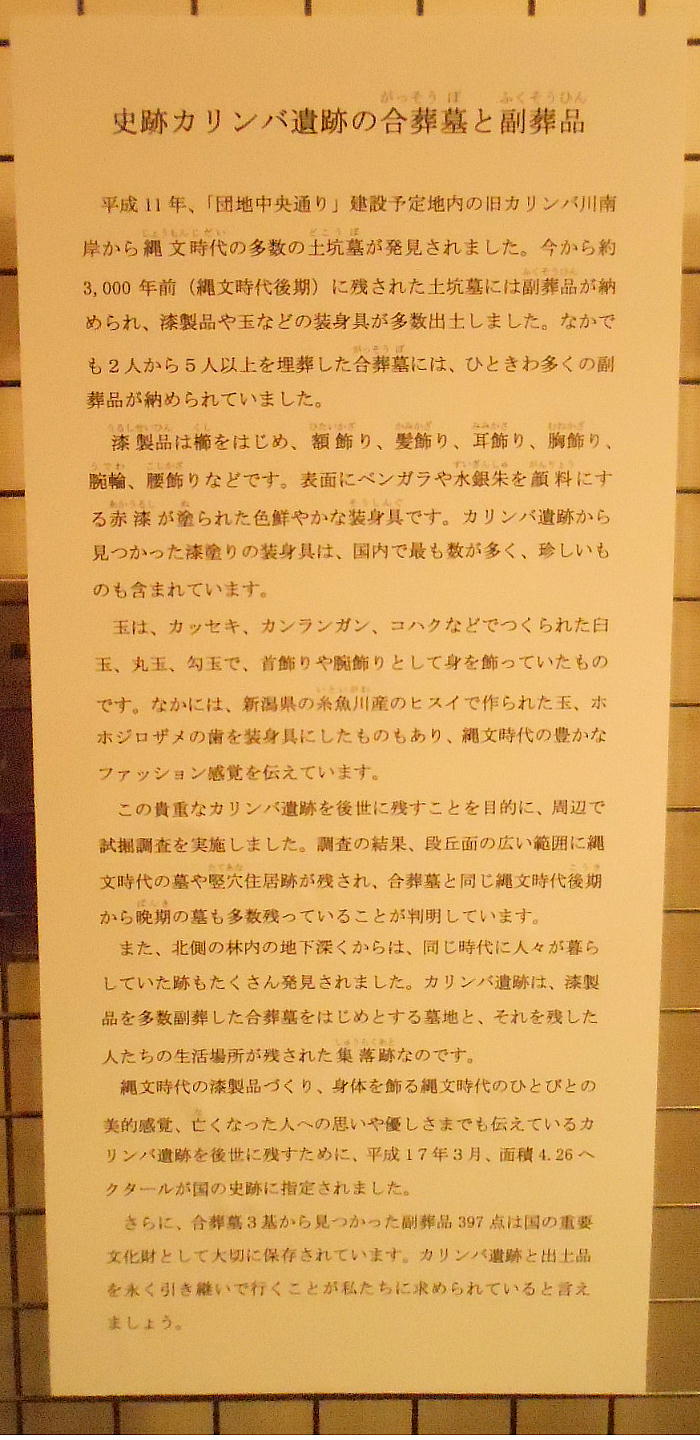

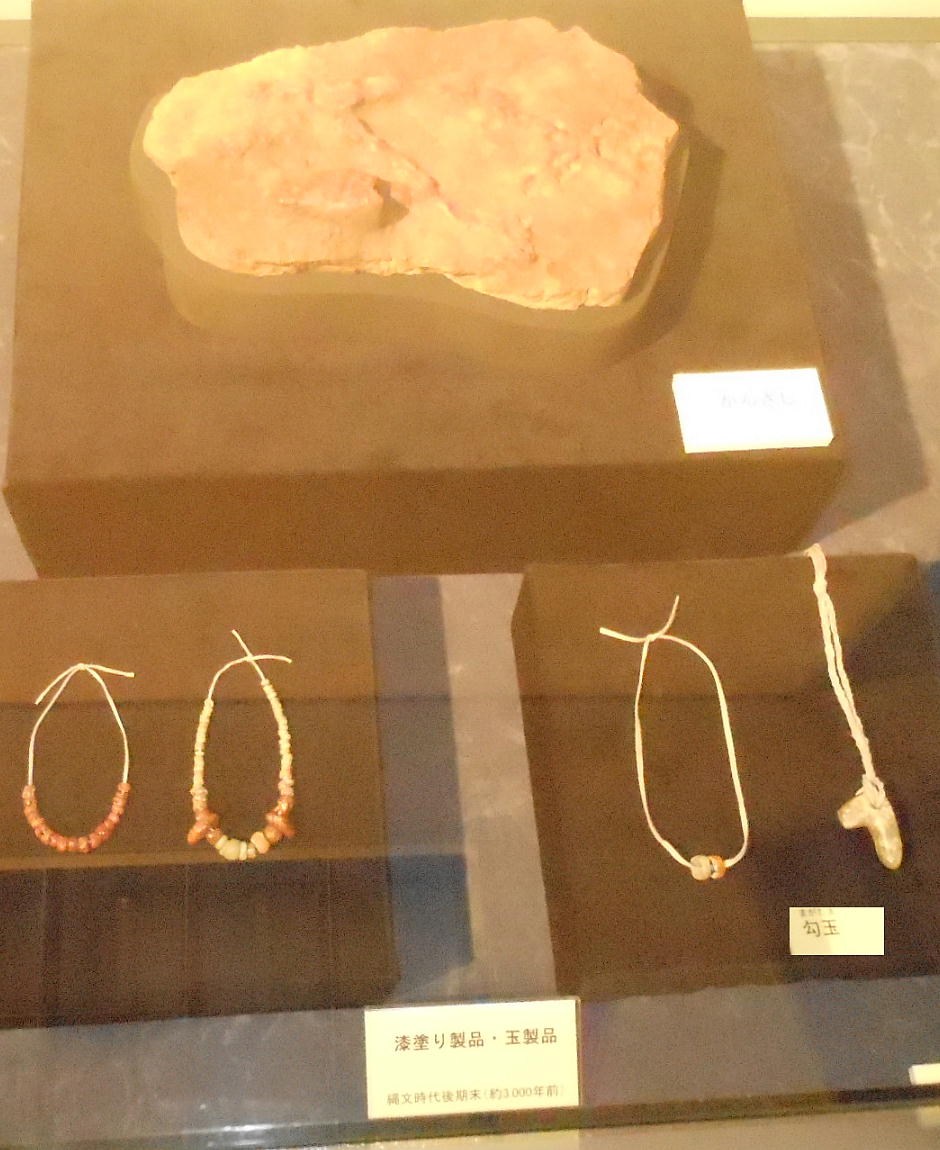

カリンバ遺跡 出典:[北海道文化財データベース]より ■概要・見所 カリンバ遺跡は、JR恵庭駅の北方約800mに位置します。1999(平成11)年の道路工事の際の発掘調査で、縄文時代後期(約3000年前) の4基の合葬墓の中から漆塗りの櫛や腕輪、勾玉などの装身具が大量に出土しました。そのなかには、国内ではじめて発見された漆製品も 多く含まれています。 詳細分布調査の結果、周辺に広く土坑墓群が残り、当時の人が暮らしていた生活場所も近くの低地帯にあることがわかりました。国内 でも数少ない、墓地とその時代の人々の生活場所が一体に残された遺跡であることが評価され、2005(平成17)年に国史跡として指定さ れました。 ●所在地 恵庭市黄金町 ●その他問合せ先 [名称]恵庭市郷土資料館[住所]〒061-1375恵庭市南島松157-2[TEL]0123-37-1288 ●文化財の指定 国指定史跡

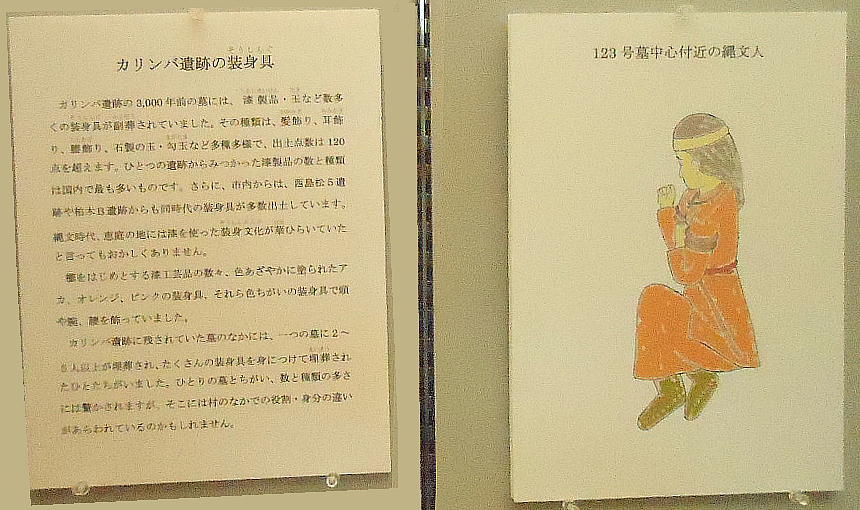

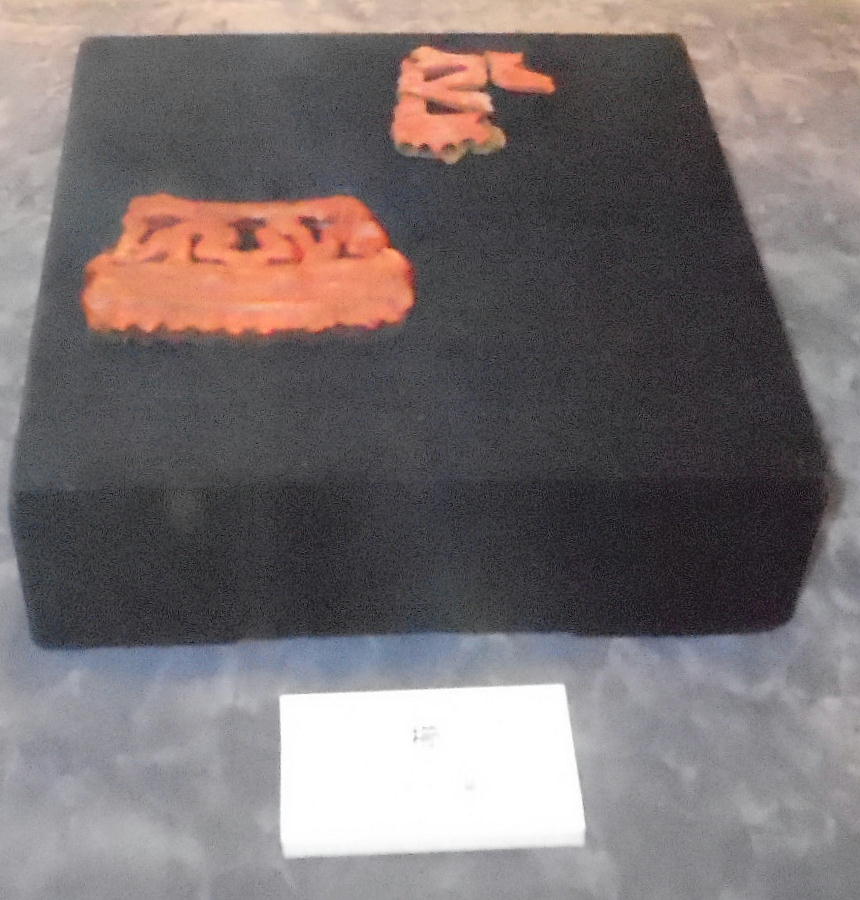

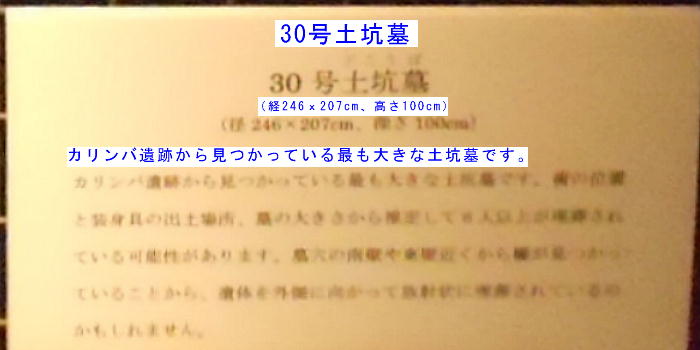

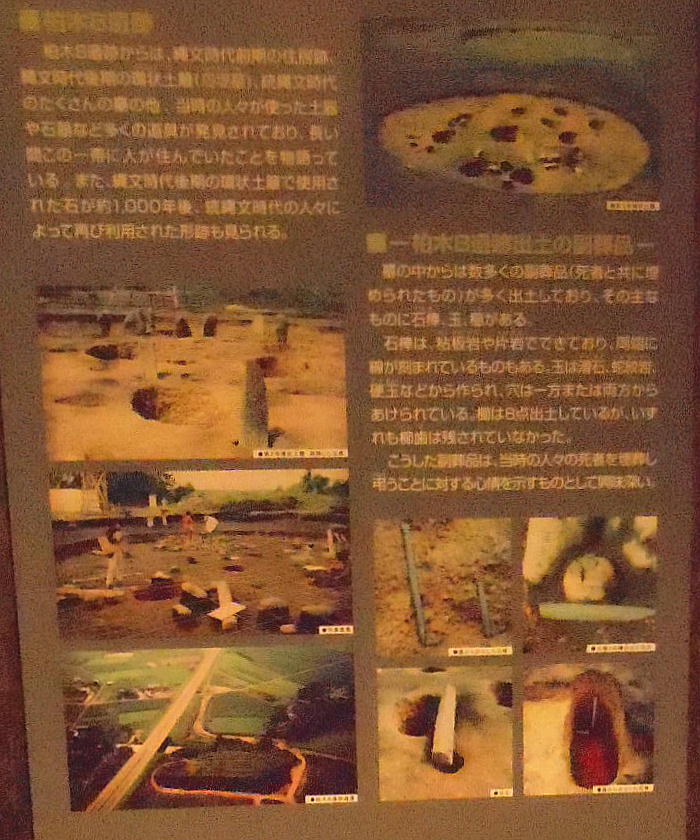

カリンバ遺跡 出典:文化庁(文化財オンライン)HPより抜粋 史跡 / 北海道 北海道恵庭市 指定年月日:20050302 管理団体名: 史跡名勝天然記念物 -------------------------------------------------------------------------------- カリンバ遺跡は、道央地方南辺に位置し、千歳川の支流であった旧カリンバ川に面した標高約25m前後の低位段丘面とその北側の低 地面にかけて立地する。両者の比高は約2mほどである。旧カリンバ川流域には数多くの縄文遺跡が分布するが、本遺跡周辺が最も分布 密度が高く、さらに各時期の集落跡も見つかっていることから縄文時代においてこの地域が中核的な役割を担っていたことを物語ってい る。 平成11年度に恵庭市教育委員会が土地区画整理事業に伴い発掘調査を行ったところ、縄文時代後期後半から晩期初頭にかけての竪穴 住居、土坑、土坑墓、焼土などを検出した。なかでも土坑墓は低位段丘面に密集して分布し、豊富な副葬品が出土したものもある。副葬 品は赤漆塗り櫛と玉類の組み合わせが基本で、他に各種漆製品、石棒、土器が伴う場合がある。これらの土坑墓には複数の人骨が出土す る合葬墓と単一の人骨が出土する単葬墓があり、後者が多く検出されている。しかし、後期末の御殿山式土器の時期には長径1.5m以 上、深さが1m近くもある合葬墓が増加し、多数の装身具類が副葬されるなどの大きな特徴が見られる。合葬墓からは頭飾り、額飾り、 耳飾り、腰飾り帯、紐状製品など、これまで例を見ない漆製装身具類が出土している。 恵庭市教育委員会では大型の合葬墓などの重要な遺構の切り取り保存を行うとともに、平成12年度から土坑墓群の範囲及び遺跡の内 容を確認するための発掘調査を行った。調査の結果、低位段丘面からは900基を超える土坑墓が新たに確認され、遺跡全体では東西約 160m、南北約120mの範囲に3000基ほどの土坑墓が発見されている。

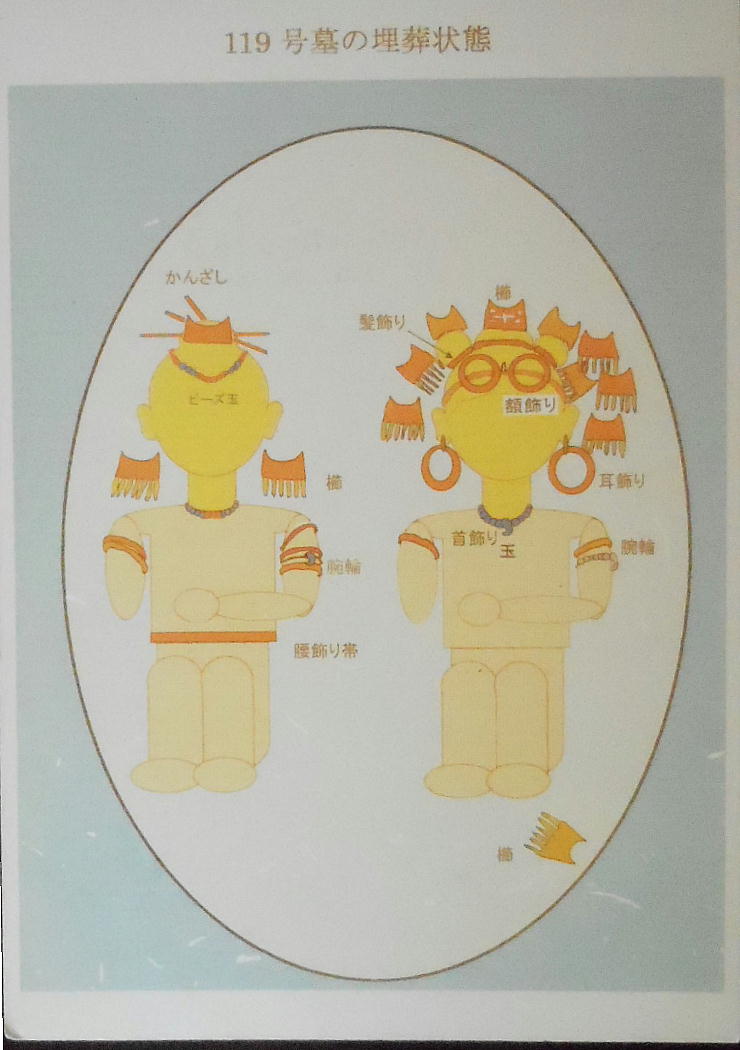

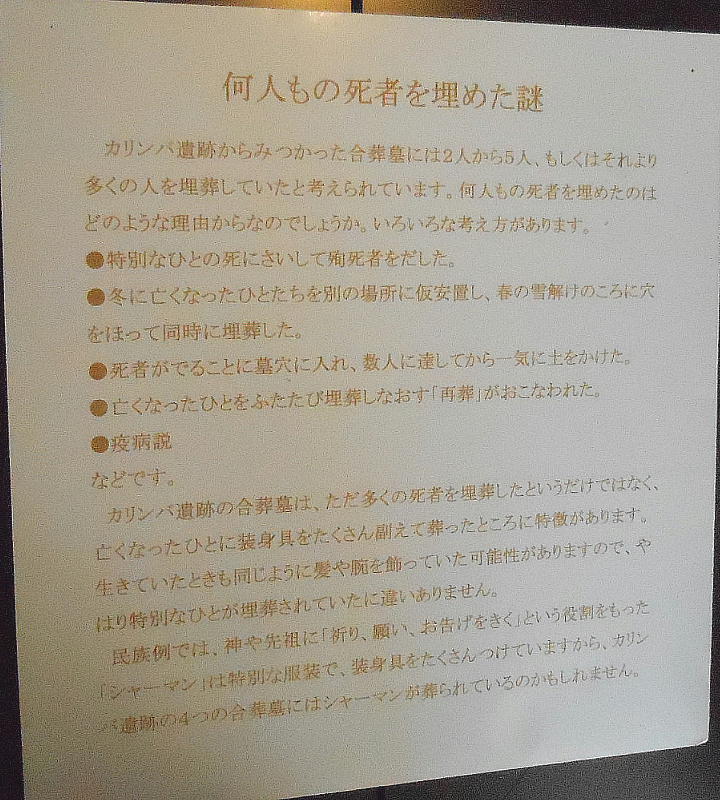

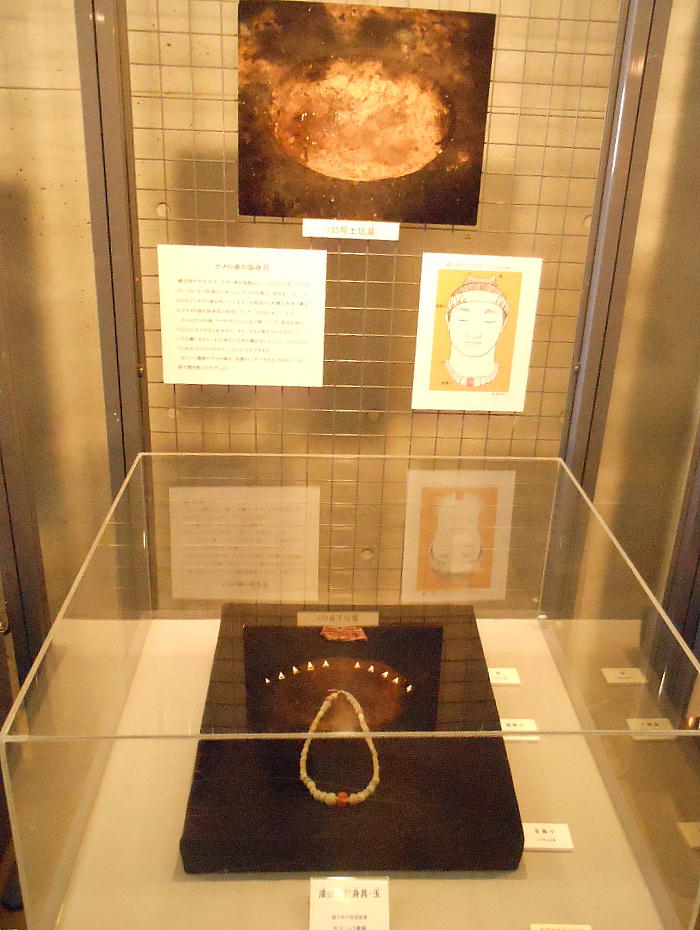

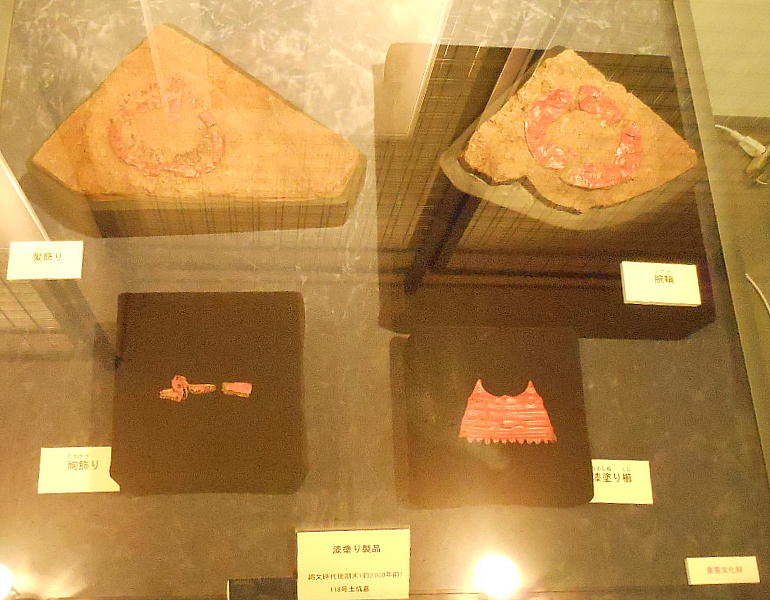

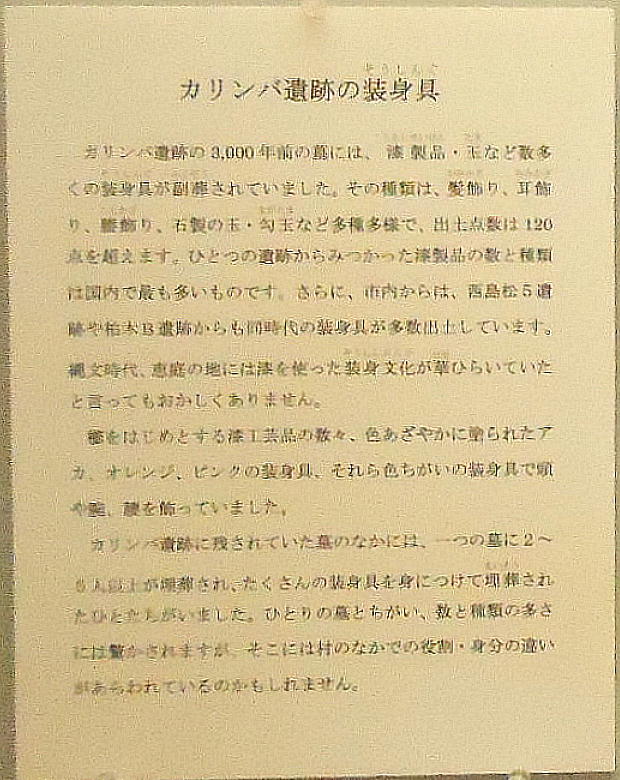

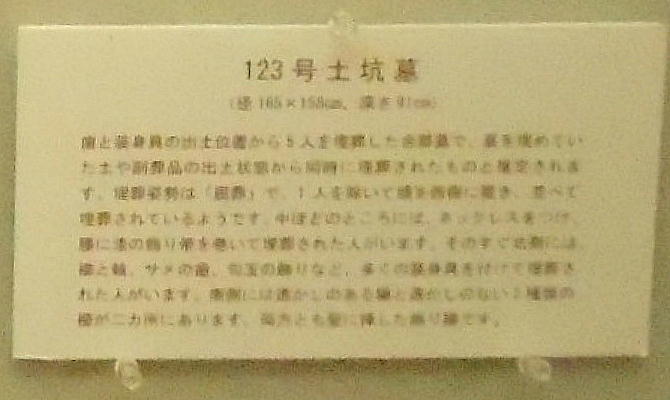

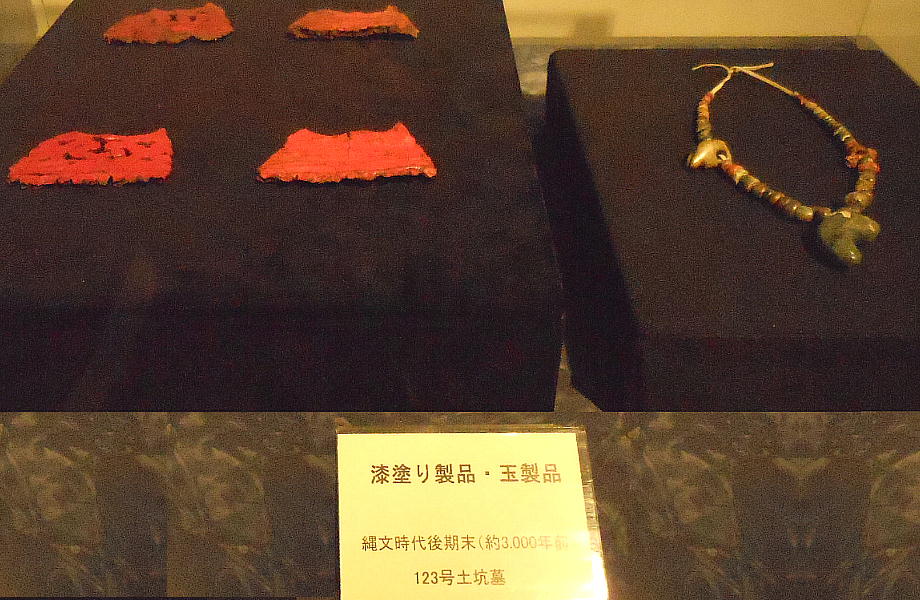

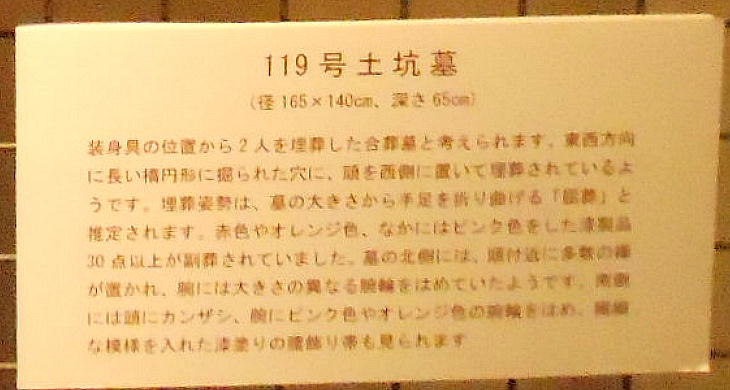

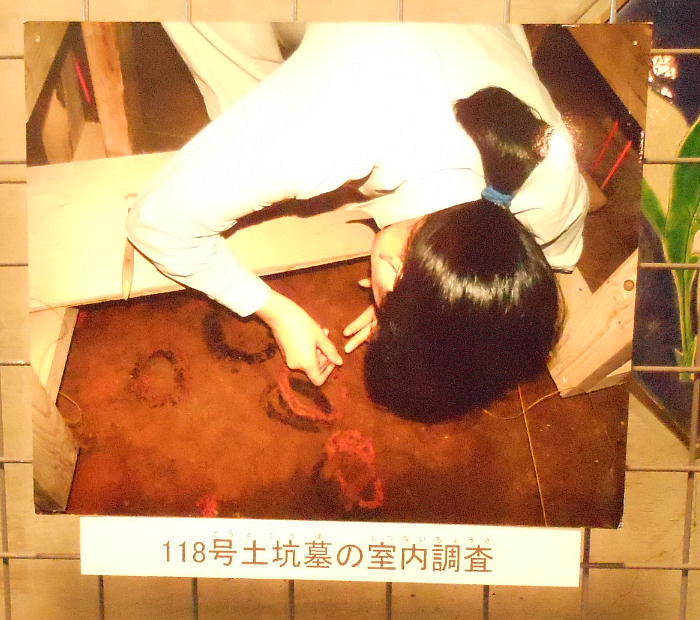

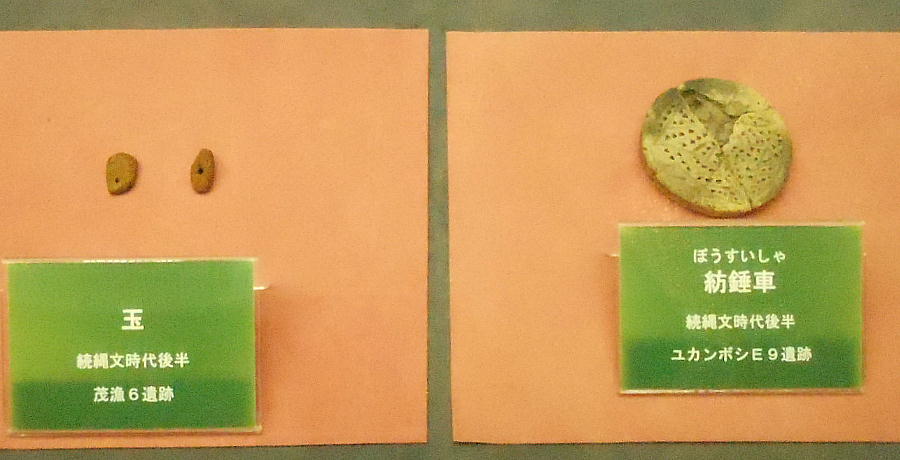

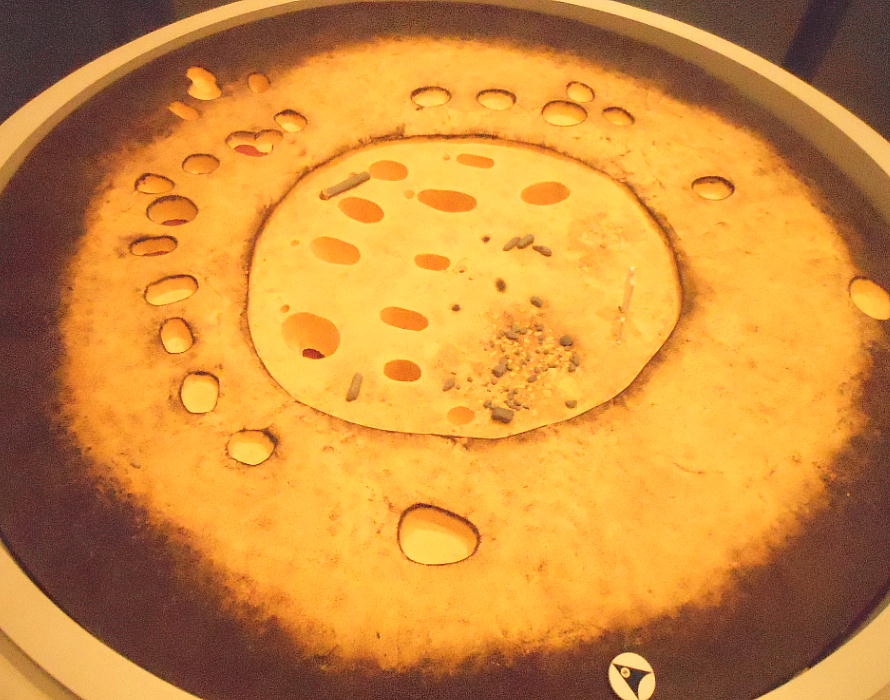

38基の墓の多くは東西に長い楕円形で長径1.0~1.4m・短径0.5~0.8m・深さ0.3~1.0mほどで、大部分からベンガラが検出されている。 人骨はほとんど残っていないが、僅かに遺存した歯の位置から西側に頭位を持つ屈葬方法と推定されている。これらの墓のうちでも118 号・123号墳を含む大型4基は、直径1.6~2.5m・深さ0.7~1.0mにも及び、琥珀・滑石・ヒスイ製の玉を含む高貴な装身具が大量に出土し たが、その装身具から被葬者は女性と考えられている。特に123号墳は遺物のカタマリ・方向から5体の被葬者が埋葬され、副葬された漆 製品は19点で、装身具は身に着けた状態で埋葬されたと考えられる。

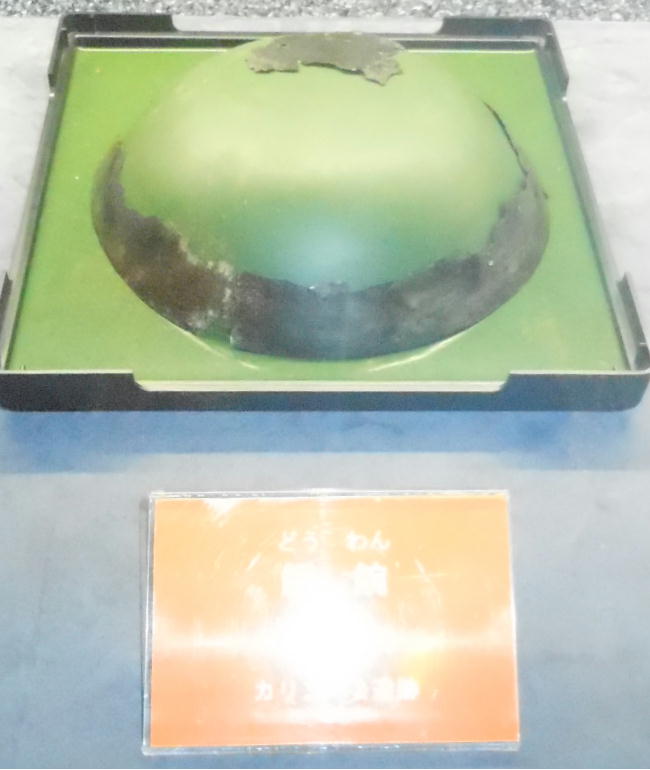

縄文時代後期後葉から晩期前葉の土坑墓群から出土。当時の東北地方と北海道の埋葬習俗、漆工、装身文化を伝える資料として重要で、 日本列島における縄文時代の社会構造を考えるうえで貴重な考古学的資料である。 (土器1、漆製品27、玉類653、石器4、サメ歯製品11)

118号墳からはサメの歯も出土している。サメの歯は頭飾り・額飾りの集まった中に並べられ、サメの歯を十数個付けた“はちまき”を 巻き、首に赤い土玉・滑石の玉のネックレスを着けていたと見られる。これらの大量の副葬品は、集落内の指導的立場の人か或いは“シャ ーマン”との見方もある。

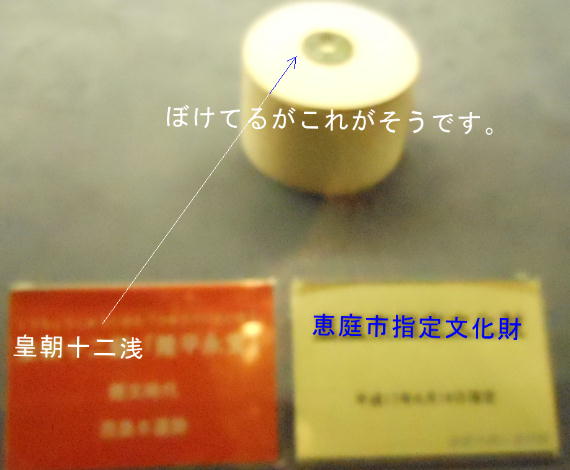

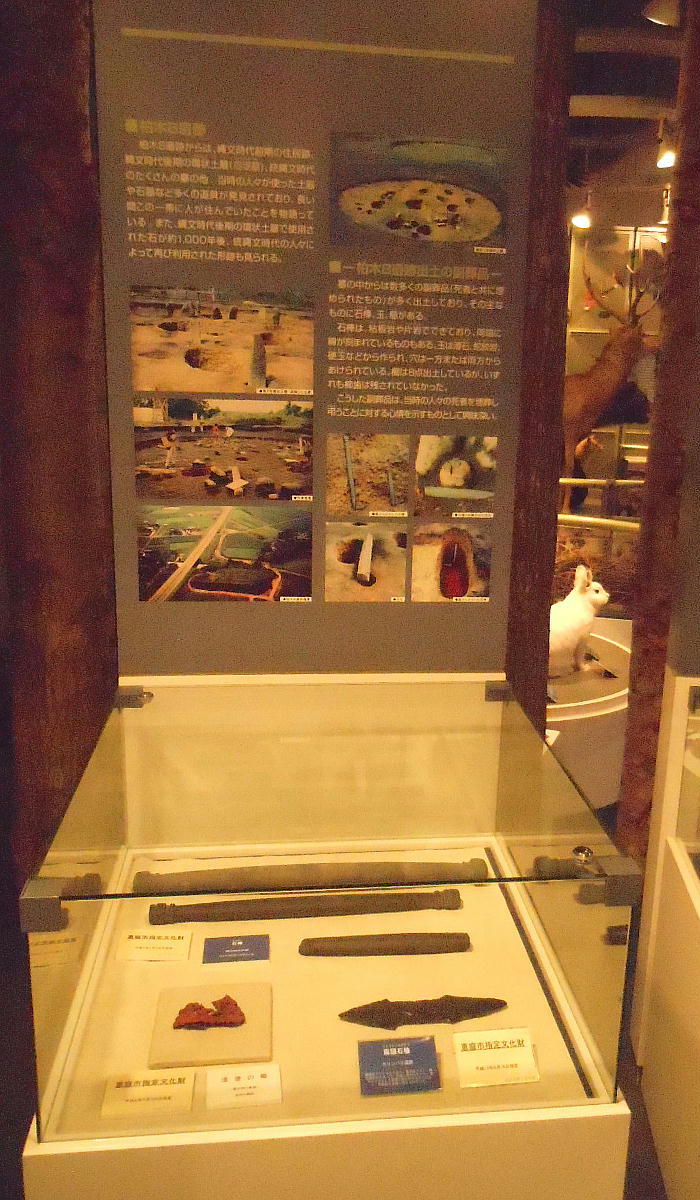

平成10年、市内黄金町95番地ほかに所在するカリンバ2遺跡第Ⅵ地点の発掘調査で出土した。縄文時代の黒曜石製石器としては大型 であり、石器製作技術の高さと当時の精神文化を示すものとして貴重である。

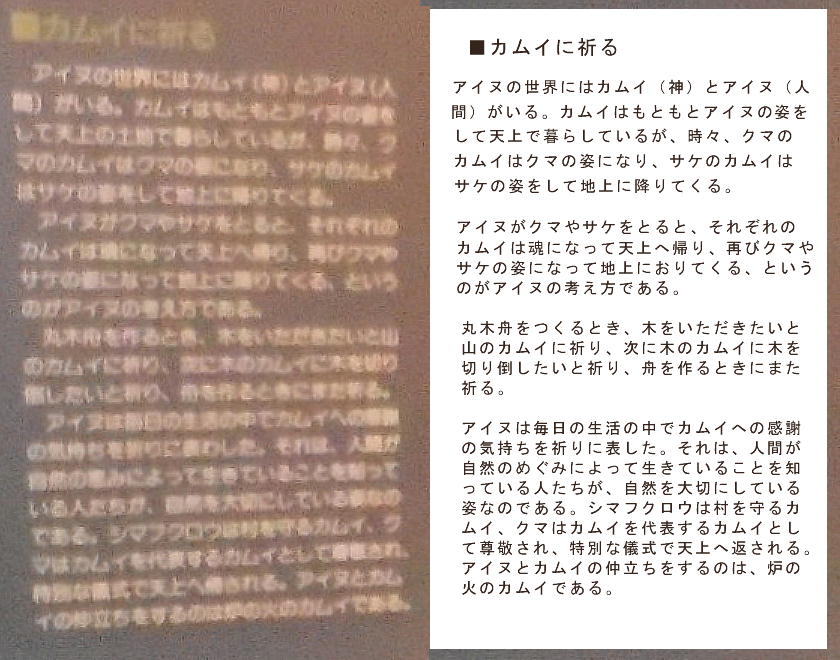

<イナウ> イナウは、ヤナギやズキなどを外側から幾重にも薄く削り、房状の削り掛けを作り出したものである。つまり、上の写真に見える、房が垂 れ下がっているように見えるものは、一本の木を削りだして作ったものなのだ。その形状には、らせん状カールした削りかけをそのまま垂 らすものや、削りかけを複数本ずつ捻り併せたもの、上端から逆に削りだしたものなど様々なものがある。イナウは、地域によって形態・ 大きさ・機能が異なっており、一つの地域内においても、その目的により違うイナウが用いられる。使用される樹の種類によっては魔物を 退ける機能を持つこともある。イナウは人間にしか作れず、カムイが最もほしがるものであるとされている。また、人間の言葉をカムイへ 届ける伝令役を担ってくれるものでもある。

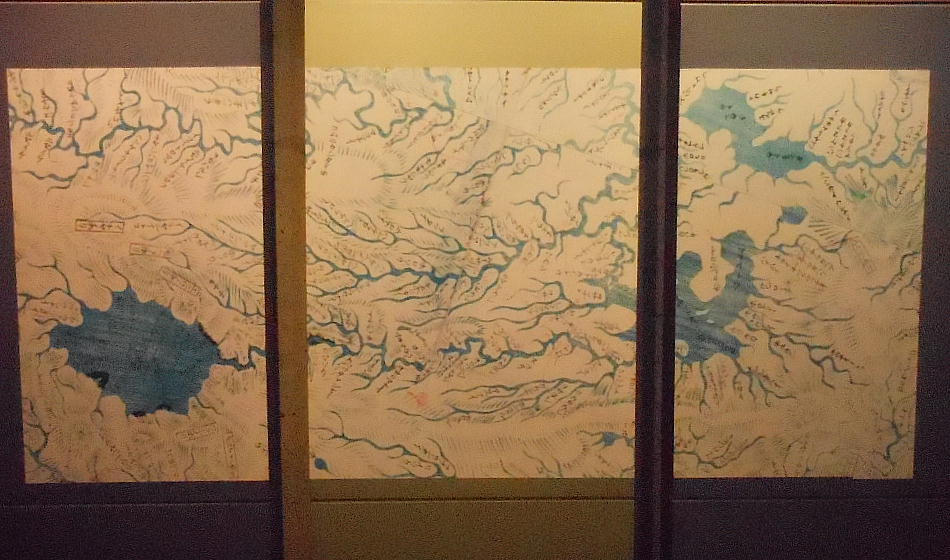

このHPを製作するのと平行して、私はnetで買った一冊の本を読んでいた。平凡社の「東洋文庫」から出た「イザベラ・バード」の 「日本奥地紀行」である。明治11年に日本へやってきたこの47歳の英国人女性は、病弱で転地療養を勧められ、アメリカ、カナダ、 オーストラリア、ニュージーランド、ハワイなどを旅しているが、日本へ来て、事もあろうに単身で東北・蝦夷地へ旅するのである。 勿論、通訳兼世話係の伊藤という少年(青年だと思うがバードは少年と書いている)がお供に付くのだが、英国婦人が単身、明治と言 っても殆ど江戸時代である東北・北海道へ行くなど無謀としか考えられないが、彼女は周囲の反対を押し切って、東京から日光へ向い、 この探検旅行をやりとげる。 内容は、ご想像通り悲惨である。旅先で馬車や荷車を雇い、馬を替え、時には徒歩で、蚤がはねている畳や筵の宿に泊まりながら、雨 の中を一日中歩いたり、ヒエと塩だけの夕食だったり(時には何も食べ出さない日もある)、伊藤が近所から買ってくる鶏が最高のご 馳走だったりしながら東北を北上する。 そして津軽海峡を渡って旅する北海道というのが、今回我々が旅したエリアなのだ。彼女もアイヌに興味があったらしく、酋長の家や 有力者の家を転々としながら、函館、森、白老とアイヌ村を転々とし、また函館へ戻ってくる。 ここに書かれたアイヌについての文章は、私のアイヌ観を一変させた。私がそれまでアイヌに抱いていた印象は、牧歌的、自給自足、 カムイを信じる素朴な土着民といったものであったが(勿論そういう面も大いにあるのだが)、バードの目で見たアイヌは未開人、土 人、野蛮人である。都市生活が一応の終着点に達したロンドンという進歩的な街から来たからそう見えるのではない。バードは実に冷 静な観察眼をもって、日本の風土や住居や、社会構造や人々の性質などを描写しているのだが、アイヌについてはその親切心や正直さ を愛でながらも、アイヌの未来は暗いと結論づけている。詳細は本を読んで頂きたいが、本土の日本人とアイヌは全く別の民族で、ど ちらかと言えば、ヨーロッパにもいる愚鈍な民族に近いと言っている。 バードはこの旅行で鍛えられたのか、その後精力的に世界中を旅している。日本にも何回か訪れ、西日本も旅行し、夏を日本で過ごし て韓国・中国への拠点にしているし、トルコ・エジプト・フィリピン等々世界中を探検旅行しているのである。病弱どころではない。 実にタフな女性である。西日本紀行も読んでみたいが、残念な事にバードが書いた日本についての本は「日本奥地紀行」しか無いよう である。私は非常におもしろかったが、是非ご一読をお勧めしたい。 ちなみに恵庭市名の由来は、アイヌ語の「エエンイワ」(現在の恵庭岳を指し、鋭くとがった山という意味)で、カリンバもアイヌ語 で桜の木の皮のことだそうである。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 2012年秋・北海道道南の旅

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 2012年秋・北海道道南の旅