Music: 星に祈りを

Music: 星に祈りを

---------------------------------------------------

第184回例会 播磨の唱里 −たつの市へ−

---------------------------------------------------

■日 時 : 平成25年2月23日(土曜日)9:00集合

■集 合 : JR大阪駅 東海道線神戸方面ホーム(5,6番)

■アクセス: 以下

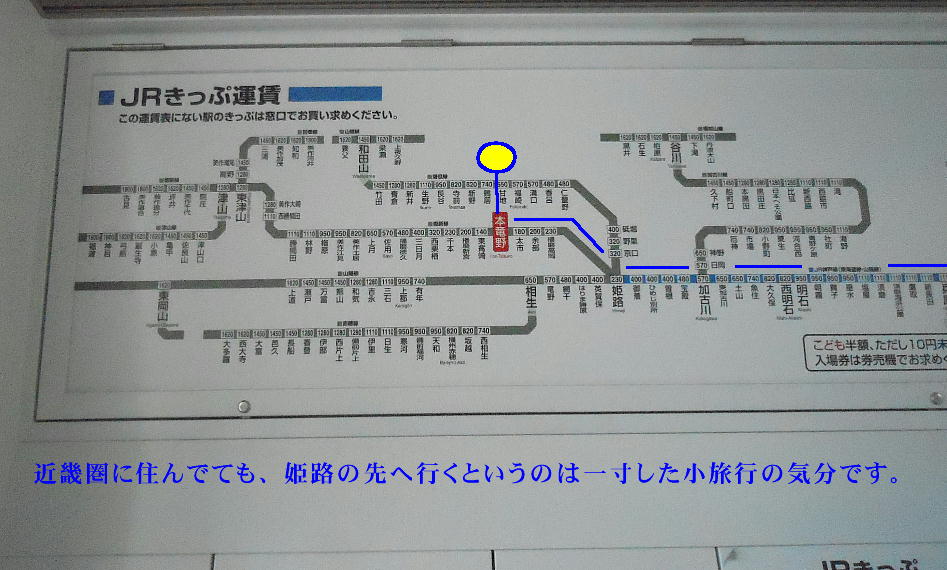

<09:15出発10:45到着 1時間30分 運賃: 片道1,890円>

09:15〜10:17 8駅 JR東海道本線新快速・網干行 姫路下車

10:24〜10:45 4駅 JR姫新線・播磨新宮行 本竜野下車

■持 参 :弁当、替着、防寒着、雨具他

■コース : <3時間30分コース(約5,000m)>

JR本竜野駅 − 圓光寺 − うすくち龍野醤油資料館 − 如来寺 − 龍野歴史文化資料館

− 龍野城 − 埋門 − 家老門 − 霞城館 − 武家屋敷資料館 − 旧脇坂屋敷 −

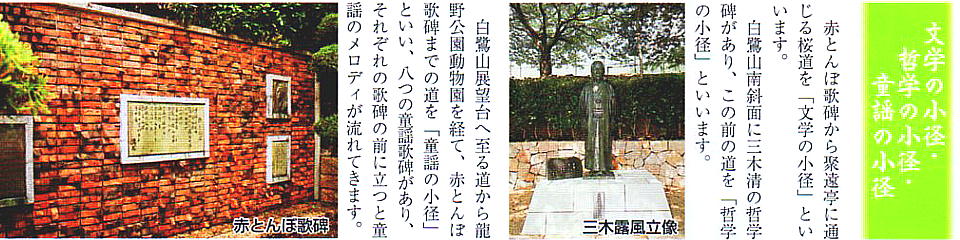

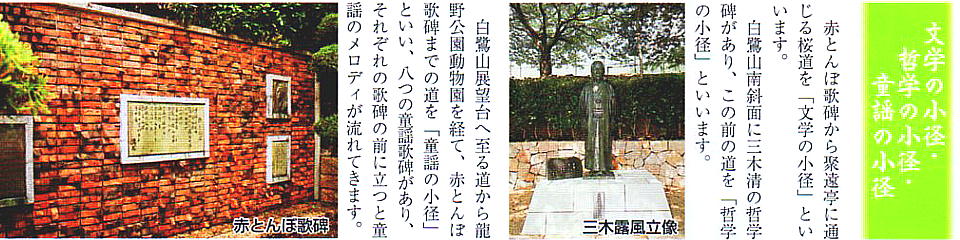

(国木田専八の玉垣 − 紅葉谷 − 野見宿禰神社 − 聚遠亭 − 龍野神社 − 文学の小径

− 平井文之助の句碑 − 犬飼武、篤子の比翼歌碑 − 童謡の小径) −

三木露風の赤とんぼ歌曲碑 − 龍野観光売店「さくら路」 − JR本竜野駅

上記( )内の太黒字部分は、普通の地図には載っていません。なので、現地で貰う地図によって

は順番が入れ替わるかも知れません。また、他にも、たつの市観光協会のHPを見れば、「片しぼ

竹 龍野公園 龍野動物園 文学の小径 哲学の小径 粒坐天照神社 かどめふれあい館」などなど

の名所がありますが、多分に「作りモン」の匂いがしますので、通り道にあれば見ていきましょう。

■解説 : たつの市観光協会のHP HP中に含めます。

歴史倶楽部 第184回例会

今回は兵庫県たつの市です。前回の例会で「2月はまだ寒いからどっか暖かい処へ行こうぜ。和歌山か明石辺りはどやろ?」

という声を受けて設定しました。個人的には龍野歴史文化資料館というのを見たかったのですが、ひな祭りの最中だとかで、

一般展示は行っていませんでした。残念。でもおひな様に占拠されてしまうようでは、さほど大きな展示室では無いのかも。

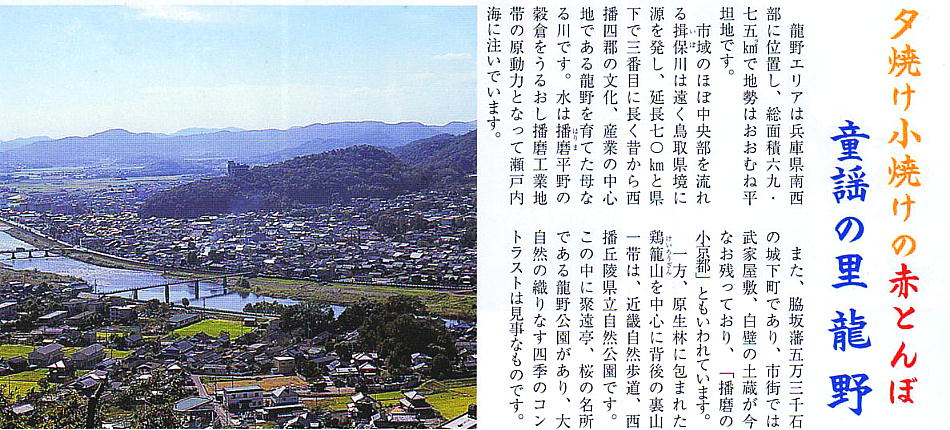

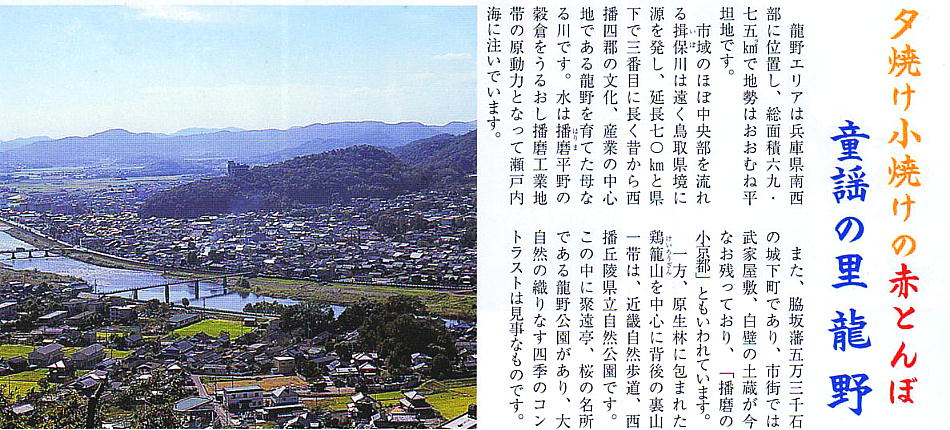

たつの市はソーメンの「揖保乃糸」と「うすくち醤油」で有名です。又脇坂家の龍野藩があった城下町ですが、今はヒガシ

マル醤油の城下町のようでした。

さらに、本格的に山を歩く覚悟で行けば、野見宿禰神社、養久山古墳墓群、姥塚古墳、新宮宮内遺跡などがあるのですが、

「ちょっとこの季節では長時間山中を歩くのは避けたいので、訪問して資料を集め、面白そうなら暖かくなって再度訪問す

ればいいかとも思います。」と案内には書いたのだけれども、それらを解説した資料は案内所にはありませんでした。

資料館ならあったのかも。

ま、でも私は初めてでしたし、故郷が城下町(筑前秋月藩)な事もあって、城下町を歩くと懐かしく落ち着いた気分になれ

ました。(今回はたつの市HPの解説に併せて、ですます調にしてみました。)

姫路で姫新(きしん)線に乗り換えて「本竜野駅」まで20分程、4駅。1両だけの単線。姫新線は、兵庫県姫路市の姫路

駅から津山駅を経て岡山県新見市の新見駅に至る西日本旅客鉄道(JR西日本)の鉄道路線(地方交通線)です。

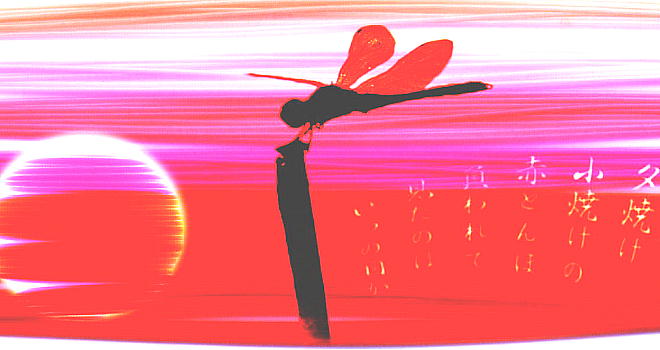

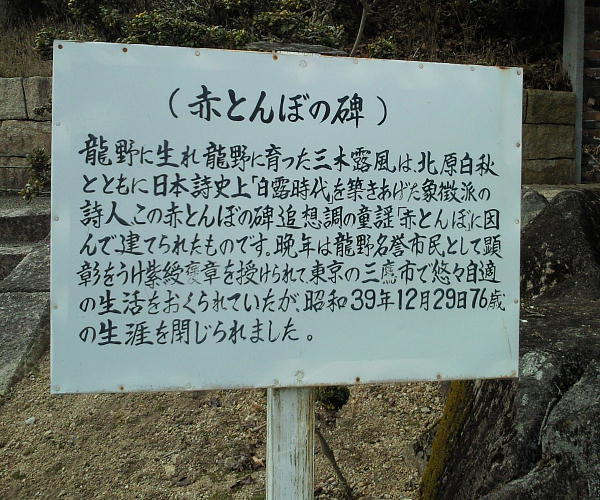

駅前には「赤とんぼ」の歌碑があります。有名なこの歌の作詞者「三木露風」はここで生まれました。

JR本竜野駅前にてスタート前に記念撮影どす。めちゃくちゃ綺麗な吉永小百合みたいな人に撮ってもらいました。(ウソ)

ここにも記念碑が。真ん中のお母さんに尻をつままれているようにも見えます。お母さんは唱ってないからやね。

駅前のメインストリートを行くとすぐヒガシマル醤油の工場が見えてきます。でも人がいない。

揖保乃糸は有名です。

揖保乃糸 出典:ウィキペディア

揖保乃糸(いぼのいと)は、兵庫県手延素麺協同組合が有する手延素麺の商標。主に揖保川中流域のたつの市、揖保郡太子町、

宍粟市、姫路市林田、安富地区で生産される。奈良県の三輪素麺と共に、日本を代表する素麺である。

たつの市は醤油の世界三大生産地の1つとされる。主に淡口醤油の生産。その淡口醤油と共に揖保乃糸も兵庫県の名産品とし

て知られている。播磨地方(播州)を訪れた観光客が「揖保乃糸」の広告として想起するのは、新幹線姫路駅南西のじばさん

びる屋上に聳えるネオンサインである。揖保乃糸は播州の土産品の一つとして買われている。

素麺には手延素麺と機械素麺があるが、「揖保乃糸」は手延素麺である。検査指導員が組合員の製造した製品を検査した上で

等級を決めて組合責任で管理し、これをオンシーズンに出荷、全国の流通網を通じて消費者の手許へ配送する販売システムを

採用している。揖保の糸の商品ランクは、赤帯(上級品)・紫帯(縒つむぎ)・黒帯(特級品)等に分けられる。

組合では素麺の他に「手延冷麦」、「手延うどん」「中華麺」も販売している。素麺の製造期間は組合で厳格に決められてお

り、おおむね10月から翌年5月の間である。近年ではコンビニエンスストア向け商品も販売されている。

斑鳩寺(揖保郡太子町)の寺院日記『鵤庄引付』中、1418年(応永25年)9月15日の条に「サウメン」の記述がある。 素麺に

関する記述として、播磨国では最古のものである。

1865年(慶応元年)、当時の龍野藩・林田藩・新宮藩の素麺屋仲間の内で「素麺屋仲間取締方申合文書」が交わされ、品質等

について取り決めた。

廃藩置県によりそれまでの藩の保護を失った製麺業者の組織として、1872年(明治5年)に明神講が、1874年(明治7年)には

開益社が設立された。開益社設立時点の文書に残る製造業者は127名。

1887年(明治20年)に播磨国揖東西両郡素麺営業組合の設立を申請、同年 9月9日認可された。初年度組合員は309名、生産量

は約116,000箱だった。この2年後に飾西郡素麺営業組合、4年後には飾東郡素麺営業組合がそれぞれ設立された。

1898年(明治31年)には機械素麺の製造を開始。組合員33名により16,000箱が製造された。翌年には龍野市神岡町に、三輪素

麺の産地の大神神社から勧請を受けて素麺神社(大神神社)が建立されている。

1906年(明治39年)頃から北海道、朝鮮等の遠隔地へ販路の拡大を図りはじめた。またこの年、特許局へ「三神乃糸」「揖保

乃糸」等の商標登録を行っている。

1922年(大正11年)に揖保郡素麺同業組合を播州素麺同業組合に改組。対外的には1924年(大正13年)に全国製麺同業組合連

合会を結成し、事務局を龍野に置いた。

その後生産量は順調に伸び、1931年(昭和6年)には手延素麺の生産高が998,499箱と、戦前では頂点に達した。だがやがて戦

雲が広がり、1939年(昭和16年)には政府により生産統制をかけられた。また1945年(昭和20年)7月3日の姫路大空襲では組

合事務所を焼失、組合本部を龍野へ戻した。終戦を迎えた同年の生産は 120,000箱だった。翌年は戦後の混乱の中で原料とな

る小麦が入手できず、生産量は約23,000箱まで落ち込み、産地存続の危機となった。

時代が前後するが、播州素麺同業組合は1935年(昭和10年)に消費市場で手延素麺と機械素麺との混同を防ぐため機械素麺業

者を分離し、組合名を播州手延素麺工業組合に改めていた。戦後の復興で需要が伸びる中、1962年(昭和37年)には播州手延

素麺工業組合も水車製粉を廃し、大手製粉を取り入れた。この時、組合の名称を兵庫県手延素麺協同組合に改称している。

1976年(昭和51年)には、分裂していた3組合を吸収合併し、播州手延素麺の商標を「揖保乃糸」に一本化した。素麺業界へ

の動きとしては、1966年(昭和41年)に日本手延素麺協同組合連合会を結成、事務局を龍野に置いている。

1993年(平成5年)、当時の理事長が「手延製麺技能士」の新設を労働省に要望、国家資格としての手延製麺技能士試験が始

まった。1997年(平成9年)には「揖保乃糸資料館 そうめんの里」が開設されている。

上のウィキペディアの解説のようなことが、石像の隣にある碑文に書いてあります。

ヒガシマル醤油の工場群を見ながら揖保川をわたります。

橋を渡り、商店街を2,30mほど行けば「圓光寺」という立派なお寺があります。

圓光寺を出てお城を目指してゆくと、左側に如来寺があります。

上左の黒塀の建物はヒガシマル醤油の倉庫でした。真ん中に見えているのが如来寺です。

警察もずいぶんとサバケたもんですな。赤とんぼ交番やて。

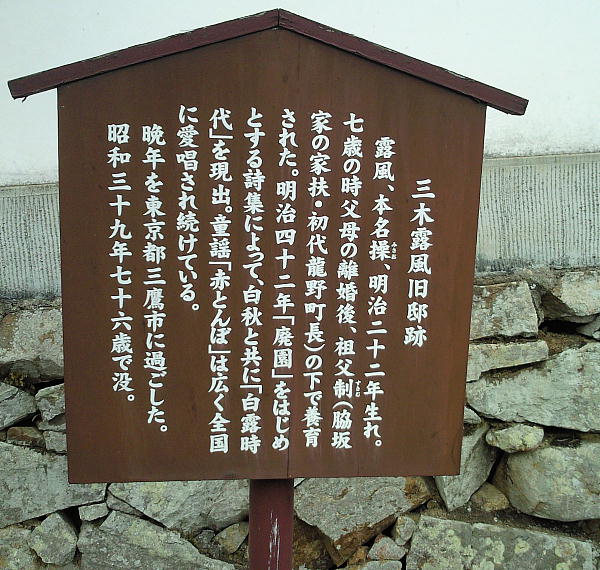

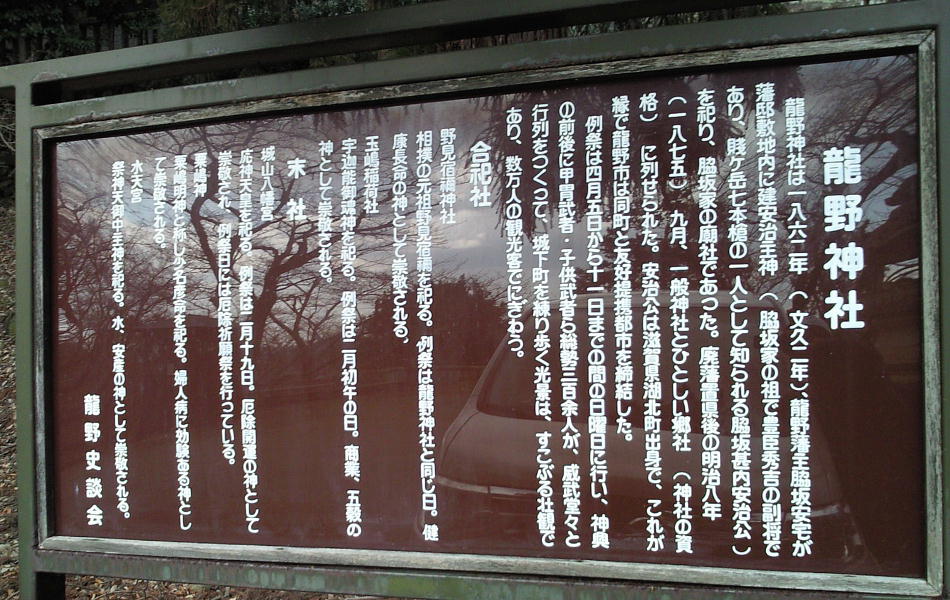

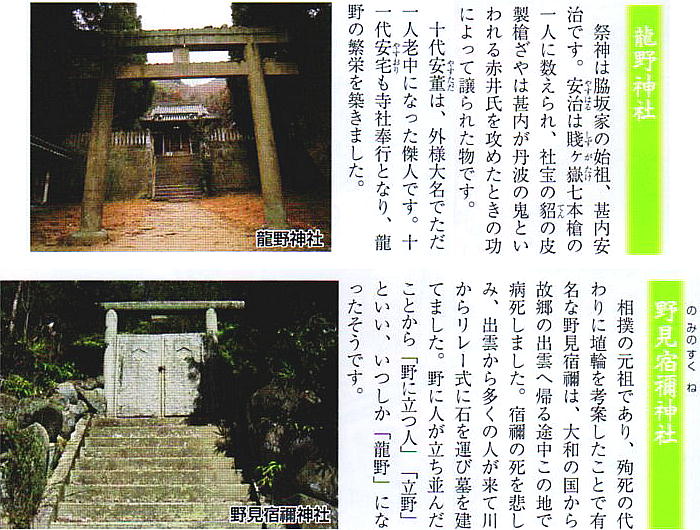

三木露風の邸宅跡を横目に見て、龍野神社へ向かいます。

松ちゃんはあの石段を見て怖じ気づき、「ワシ、龍野動物園で待ってまっさ」と一人スタコラと行ってしまいました。

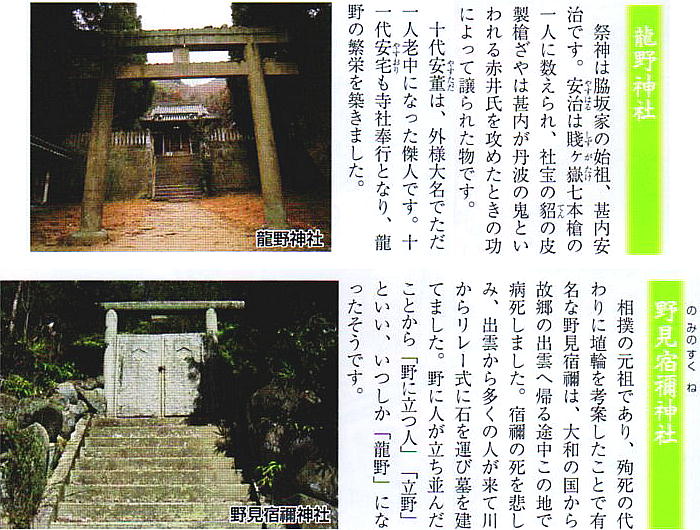

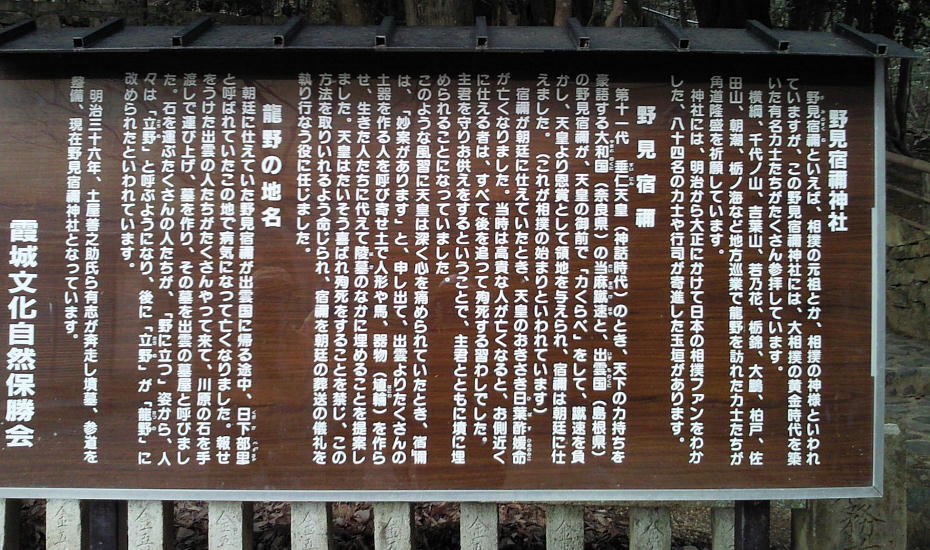

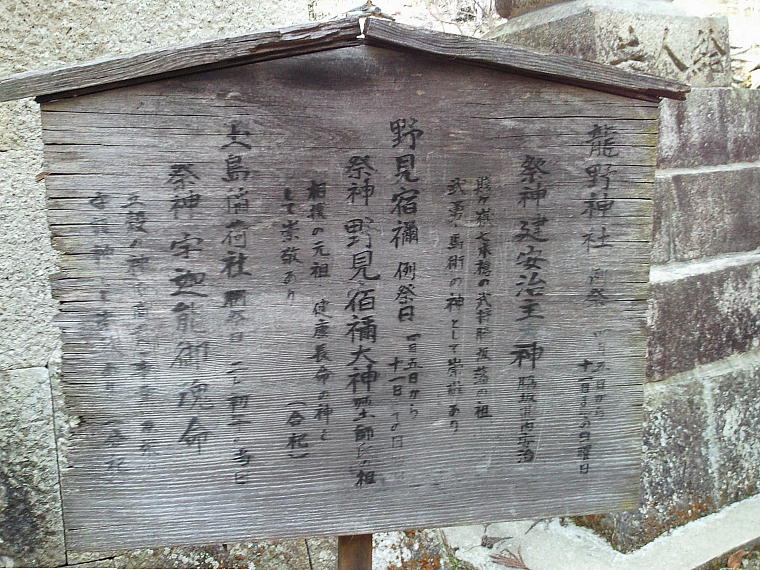

上は野見宿彌神社の参道です。下は横綱栃錦の揮毫による「力水」の石碑。

上の石段を見て「ひぇー、これ登るんかい」「しんどそうやなぁ」との声に押されて龍野神社へ逆戻り。日和見は我が倶楽部の特色です。

奥が龍野神社拝殿どす。

「そこそこ、そこにおるやん、けったいな顔した相撲取りが。」と河内さん。バチが当たるね、きっと。

同類を探しに「龍野動物園」に入ろうとする河内さん。鶏とかそんなんしかいませんでした。

「イャー三木君久しぶり」って、錦織さん明治生まれでっか。

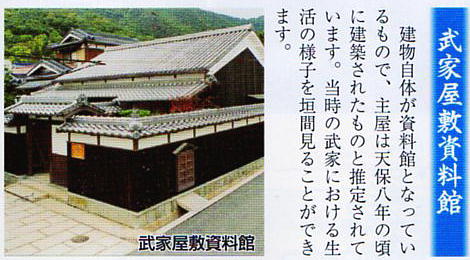

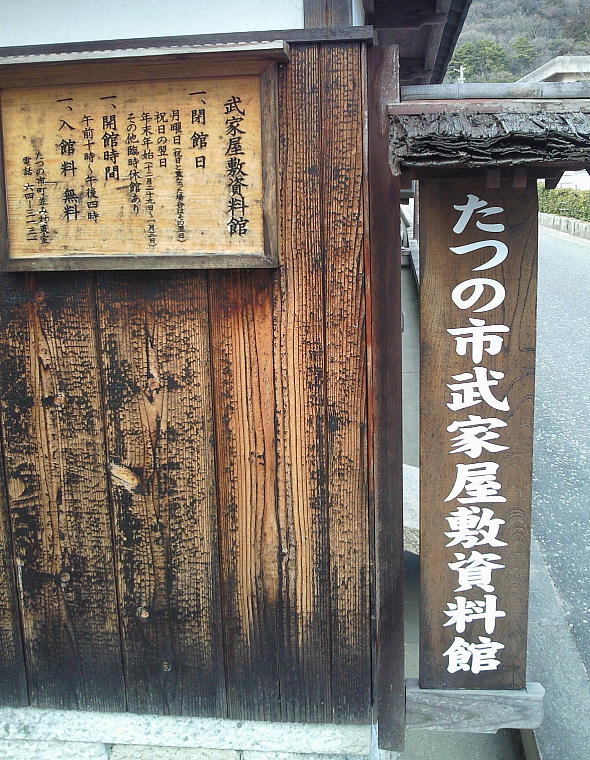

また武家屋敷街へ戻ってきて駅を目指します。

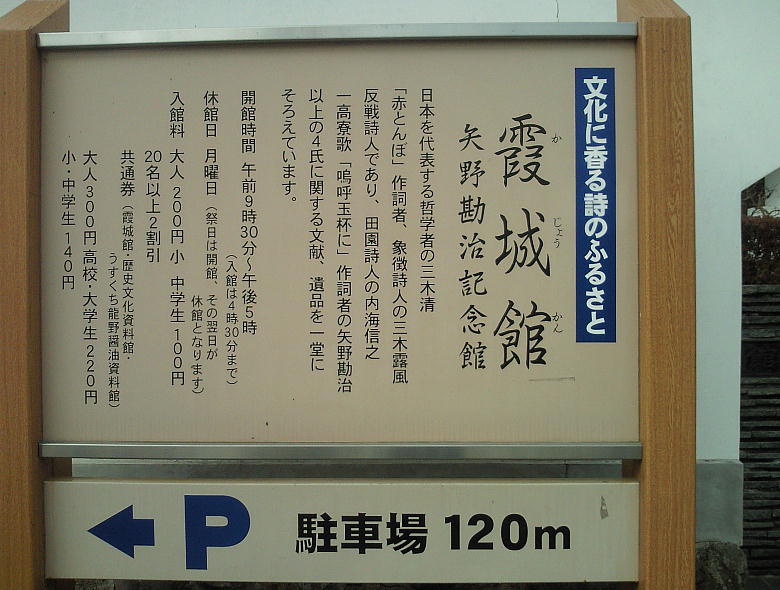

<霞城館・矢野勘治記念館(かじょうかん・やのかんじきねんかん) >

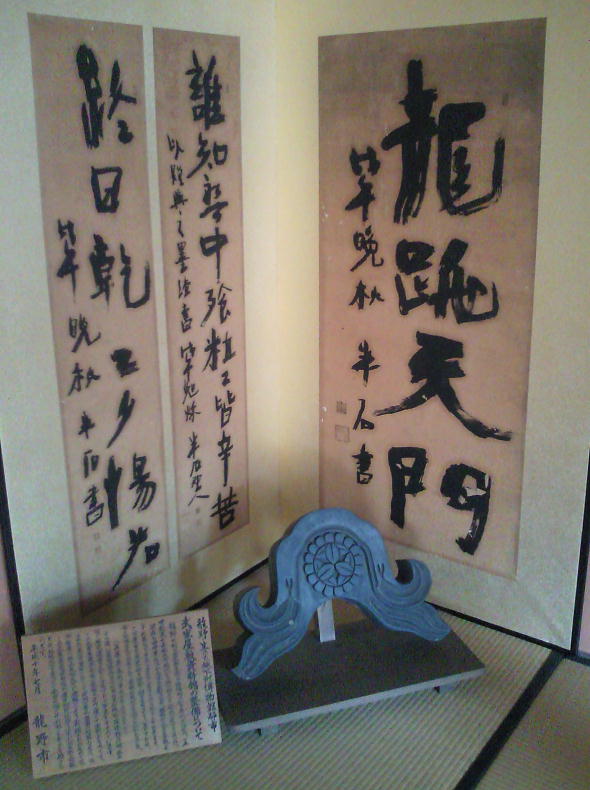

かつての龍野城は鶏籠山上を朝霧城(あさぎりじょう)、後の山麓を霞城とよびました。その霞城をとって、本館は霞城館

(かじょうかん)と名付けられました。館には、龍野が生んだ現代の文化人、三木操(みきみさお)〔露風〕、内海信之

(うつみのぶゆき)〔泡末(ほうまつ)〕〔青潮(せいちょう)〕、矢野勘治(やのかんじ)〔興安嶺(こうあんれい)〕、

三木清(みききよし)ら4氏に関する文献や資料を一堂に集め、展示しています。

<旧脇坂屋敷周辺(きゅうわきざかやしきしゅうへん)>

旧脇坂屋敷(わきざかやしき)付近には白壁の土塀があり、静かな落ち着いた「城下町龍野」のイメージが今も残っています。

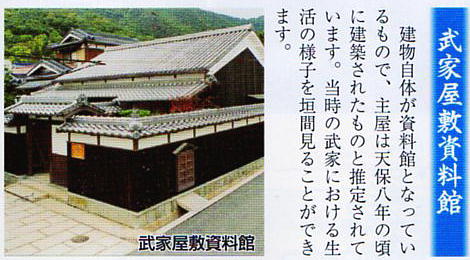

上右が、龍野藩の旧家老家です。左は武家屋敷をイメージして建てられた小学校でした。

こういうレトロな佇まいが至る所に残っています。

いやぁー懐かしい日本の住宅。我々が子供の頃まで、どこの家もこんなんでしたで。江戸時代からそう変わってなかったんやね。

ここは武家屋敷と言っても、禄高の低い中・下級武士の屋敷の様です。

ここにもおひな様が。男にとってはおひな様は殆ど(と言うか全然)興味がありません。私だけかな?

この町では公衆便所も昔風に造ってあります。おじさん二人は昔風ではありません、モロ昔です。

揖保川を越え、ヒガシマル醤油の工場を見て、帰りは一寸違う路を通って帰りました。

JR本龍野駅へ戻って参りました。皆さんお疲れ様でした。又みゆき会、次会例会でお会いしましょう。ではでは。

(反省会は大阪へ戻ってきてやりましたよね? どこでしたっけ? 写真を撮ってないとたちまち忘却の彼方です。)

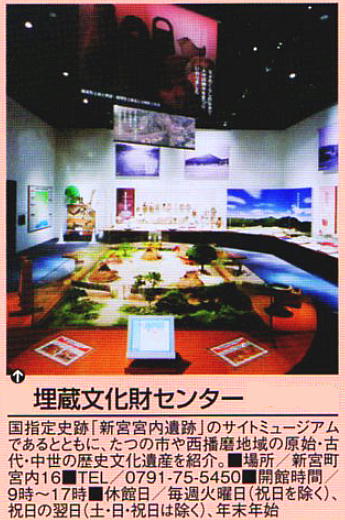

資料を整理していたら「本龍野」の2つ先「播磨新宮」という駅に下の「新宮宮内遺跡があり、その隣には埋文センターも

あったのでした。本日は時間的にも余裕はあったので、事前によく調べておけば良かったです。次行く人は忘れないように。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 184回例会・播磨路たつの市へ

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 184回例会・播磨路たつの市へ

Music: 星に祈りを

Music: 星に祈りを

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 184回例会・播磨路たつの市へ

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 184回例会・播磨路たつの市へ