Music:Across the Universe

Music:Across the Universe

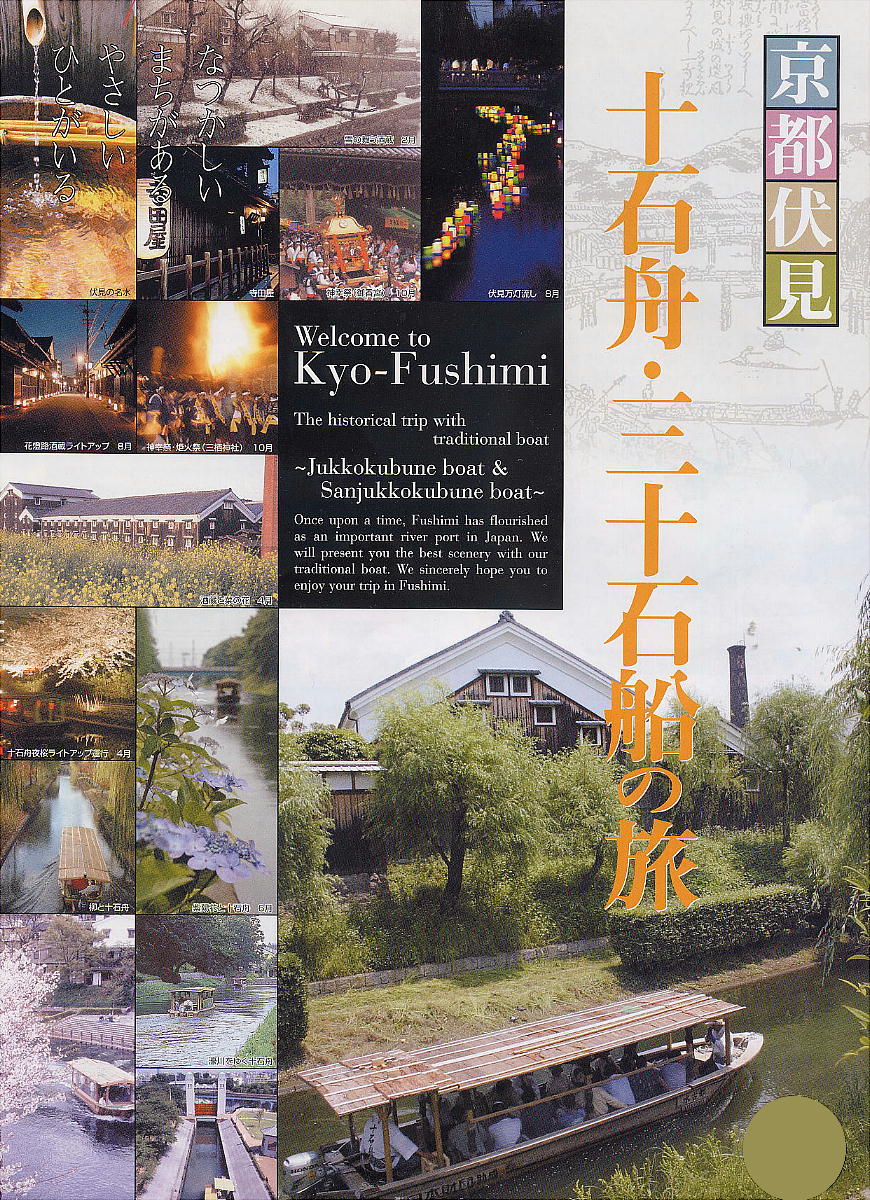

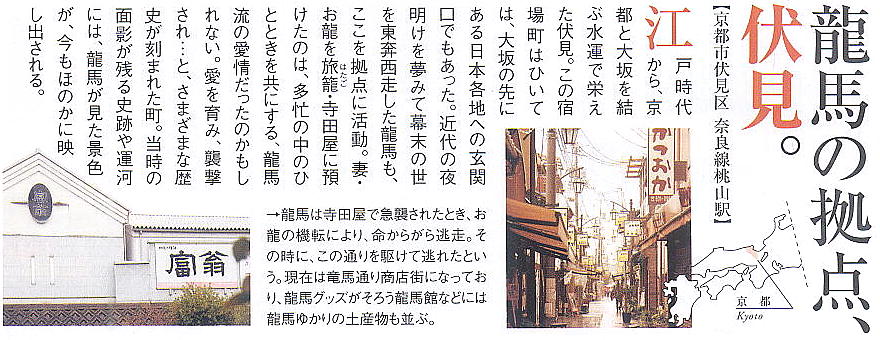

高校時代からの友人大隈君が、私より前、昨年末に定年退職した。同じ年だから一緒に定年を迎えるのはあたりまえなのだが、 彼もいまは失業保険を貰ってぶらぶらしている。暇だろうからと「歴史倶楽部」に誘ってメンバーになって貰った。以来、暇 を見つけては呑んだり、どっかへ遊びに出かけたりしている。今日は彼が、「伏見へ行った事が無い」というし、「寺田屋も 行った事が無い」というので、「歴史倶楽部に入ろうという奴がそれではアカンぞ」と伏見へ出かけてきた。但し私も、今日 廻るところは半分くらいしか廻っていないので、私も楽しみである。

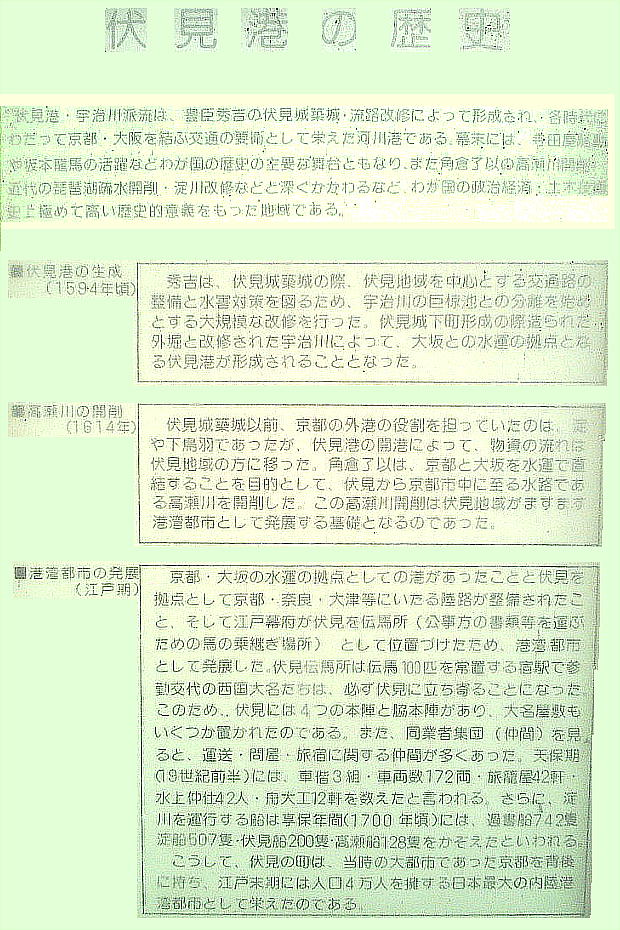

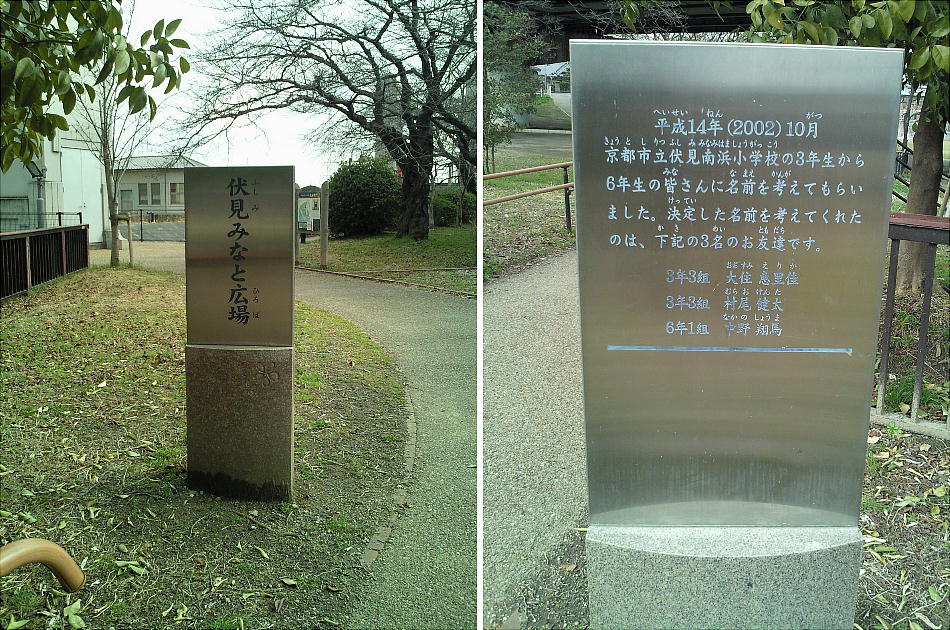

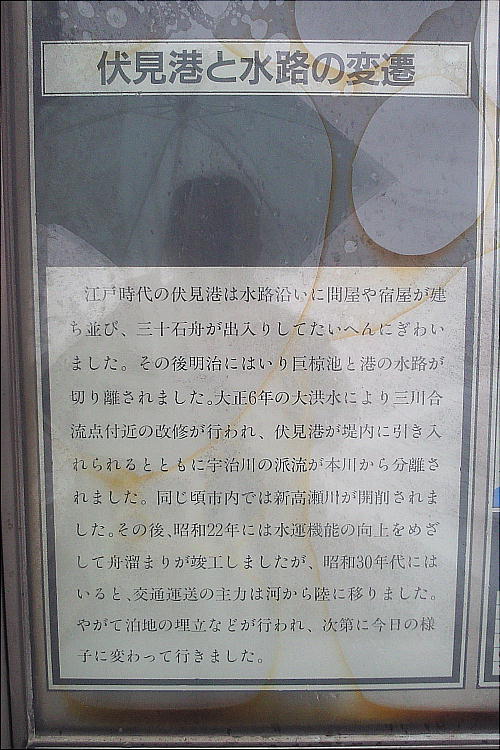

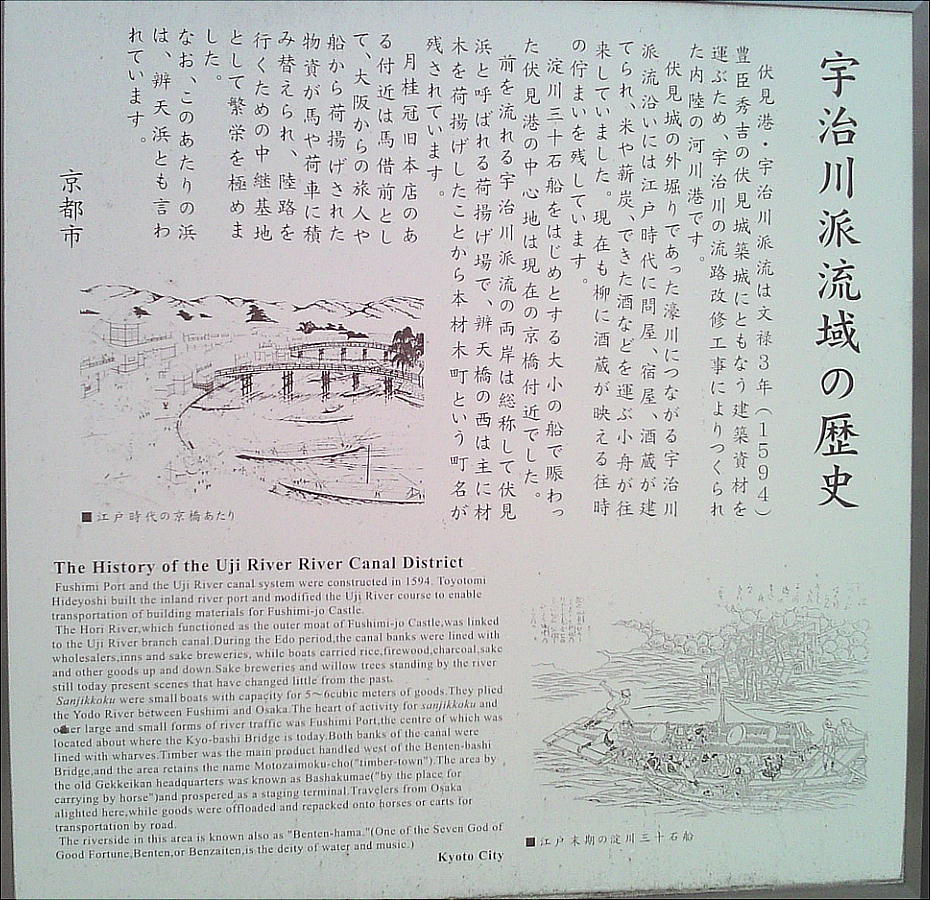

伏見港と言っても川の港だし、海港のように広いエリアが在るわけではないが、それでも往時の雰囲気を漂わせていてなかなかである。

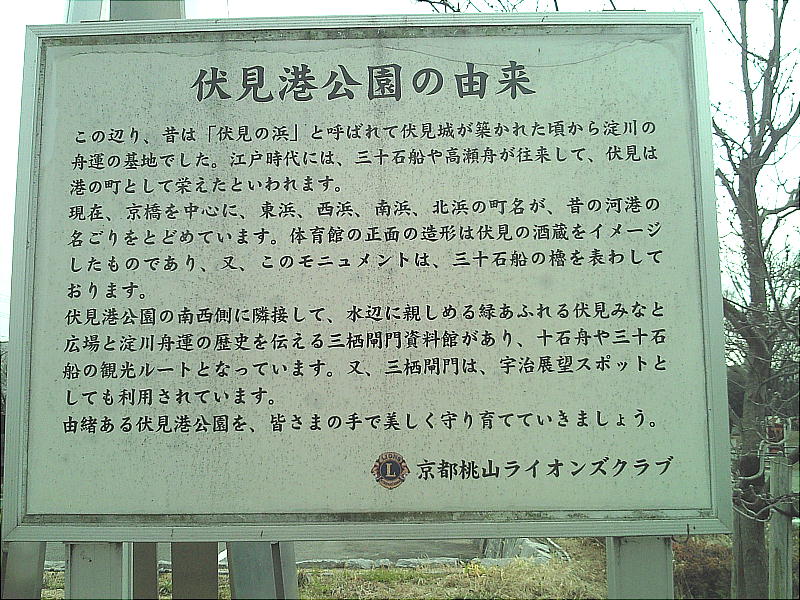

一帯は広く「伏見港公園」として整備されており、モニュメントもいろいろある。

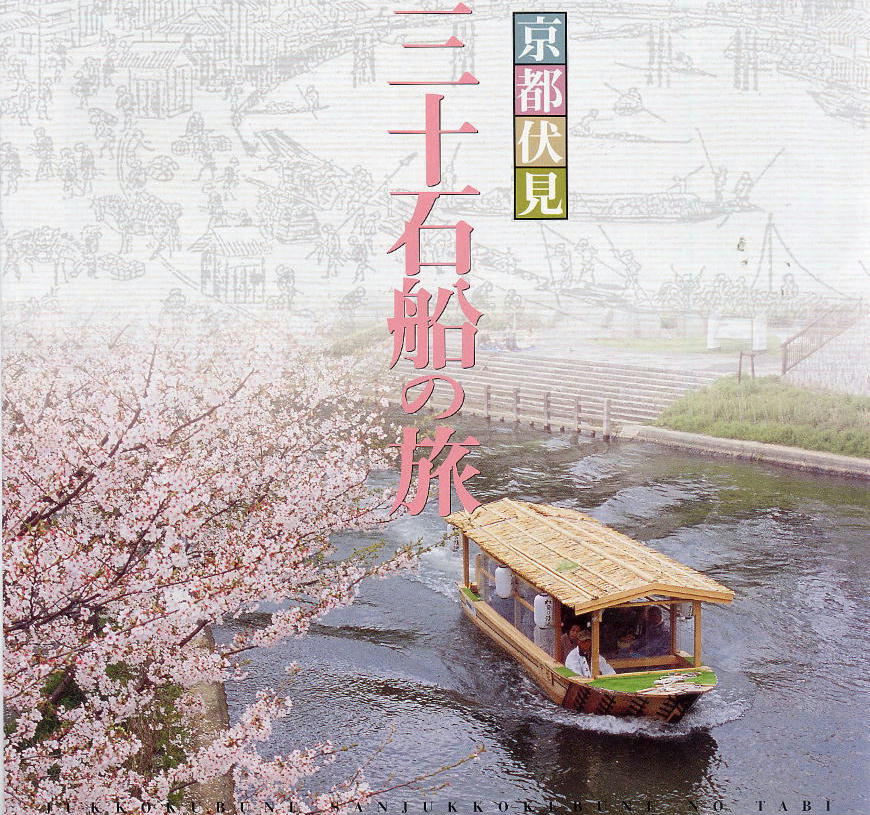

橋の上から見た伏見港公園。現在は、長建寺のあたりからこの伏見港公園を通って閘門まで、暖かい季節には観光十石舟が行 き来している。公園はひろびろとして清潔だし、春には桜の花見客で予約が一杯だという。

なかなか雰囲気あるっしょ。

三十石船のモニュメントに乗って悦に入る大隈君。船頭より荷方のほうが似合っているような。

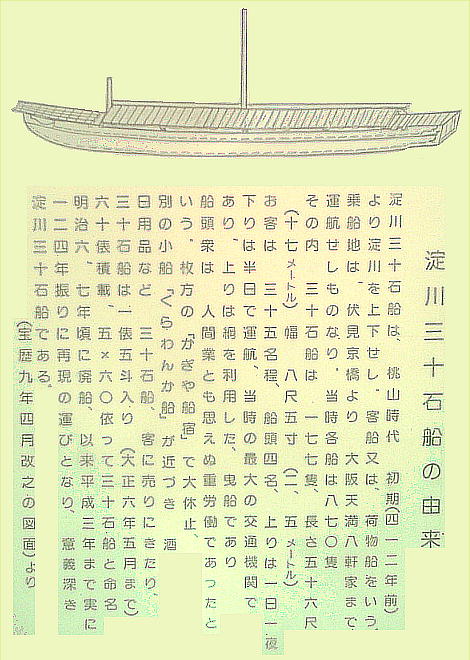

上の説明は、大隈君の後ろに立っている六角形の案内塔に張ってある。

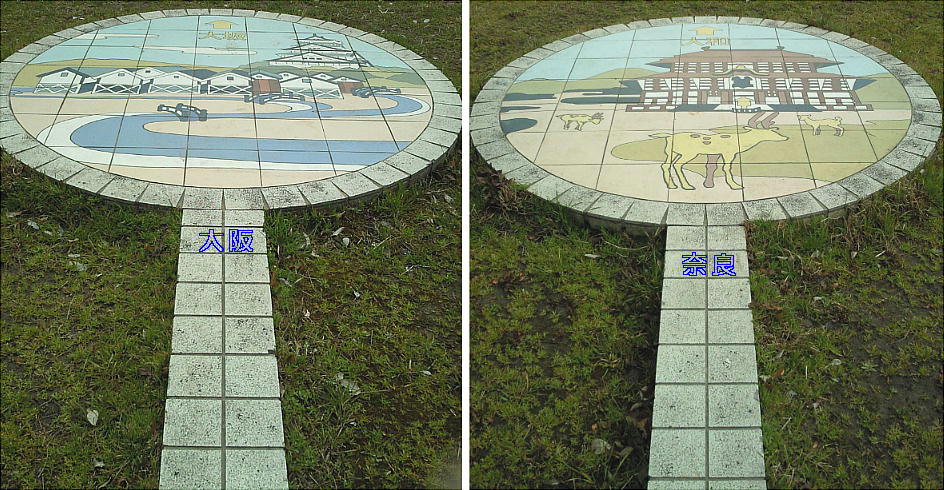

上のモニュメントは、ここからどの方角に京都や奈良があるかを陶板に絵を描いて教えている。

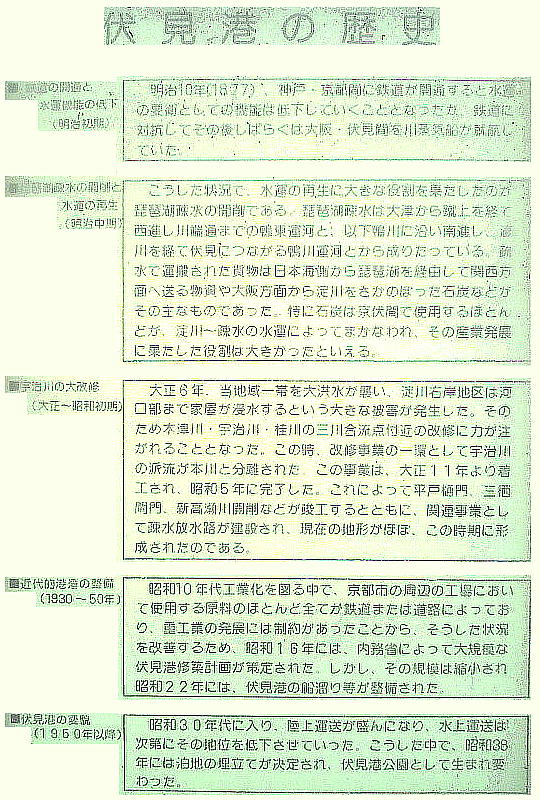

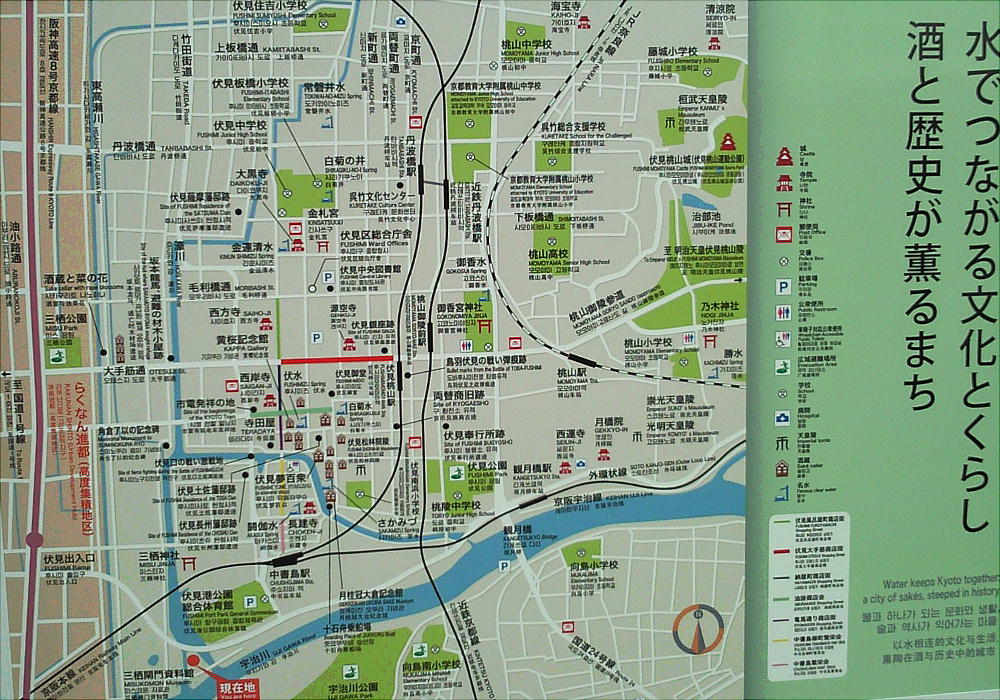

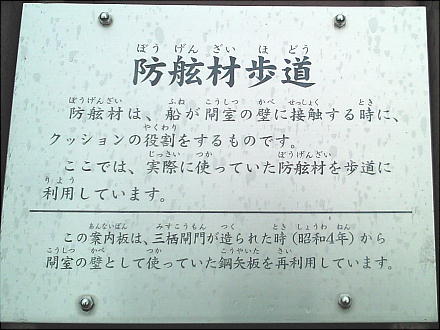

栖閘門(みすこうもん)所在地:京都市伏見区葭島金井戸町 完成:昭和4年(1929年)3月31日 閉門:昭和37年 三栖閘門(みのこうもん)は、宇治川と濠川との合流点に設けられている閘門である。宇治川と濠川との水位の違いを解消し、 船の通行ができるようにした設備で、現在は、船の運行はなくなり役目を終え、すぐ側に、三栖閘門資料館が開設されている。 伏見港は、港湾機能は喪失したが、法制上は現在も地方港湾としての港格が残っており、治水施設も兼ねており、現在も堤防と して重要な働きがある。

閘門は、宇治川と濠川との合流部に2つある。閘門延長:83m、閘室長73m 閘門幅員:扉室8m、閘室11m。

かっての水門操舵室が、いまは「三栖閘門資料館」になっている。

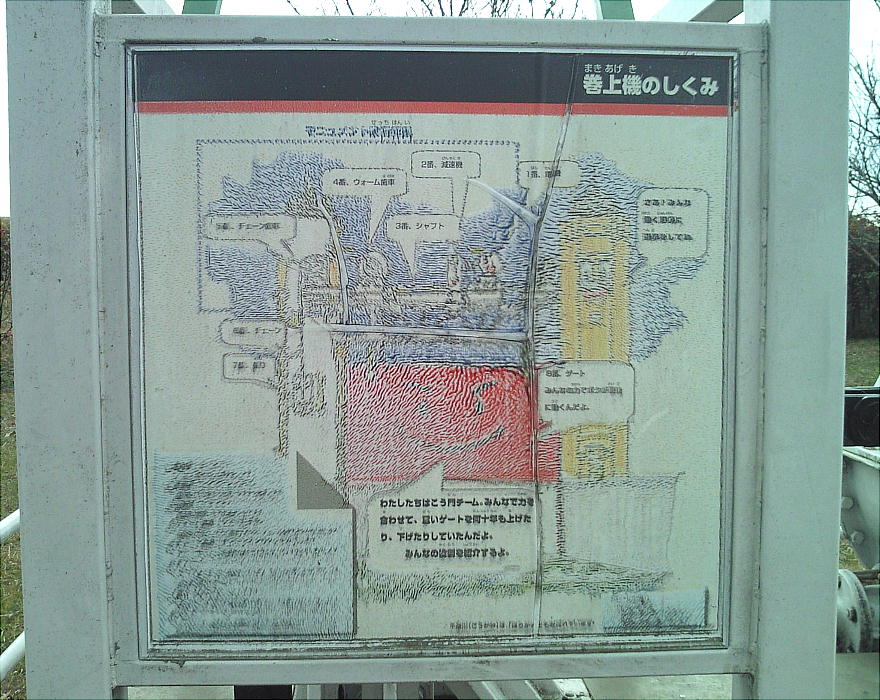

電動チェーン式巻上機

<三栖閘門資料館> 国土交通省が、役割を終えた三栖閘門とその周辺を活用するために、「地域の歴史文化の継承と淀川が誇る歴史遺産の保全をめ ざす」ことを基本理念とした「三栖閘門維持管理計画」に基づいて開設した。旧操作室を資料館として整備し、閘門の補修を行 い、憩いの水辺として整備される。資料館では、閘門の歴史、宇治川・宇治川派流(濠川)・高瀬川の水運事情なども紹介され ている。 【三栖閘門へのアクセス】 京阪電車 中書島駅 ら徒歩約10分 近鉄電車 桃山御陵駅 徒歩約15分 JR奈良線 桃山駅 徒歩約15分

川辺には水仙が、ここぞとばかりに咲き誇っている。川縁はランニングや犬の散歩をする人が結構いる。

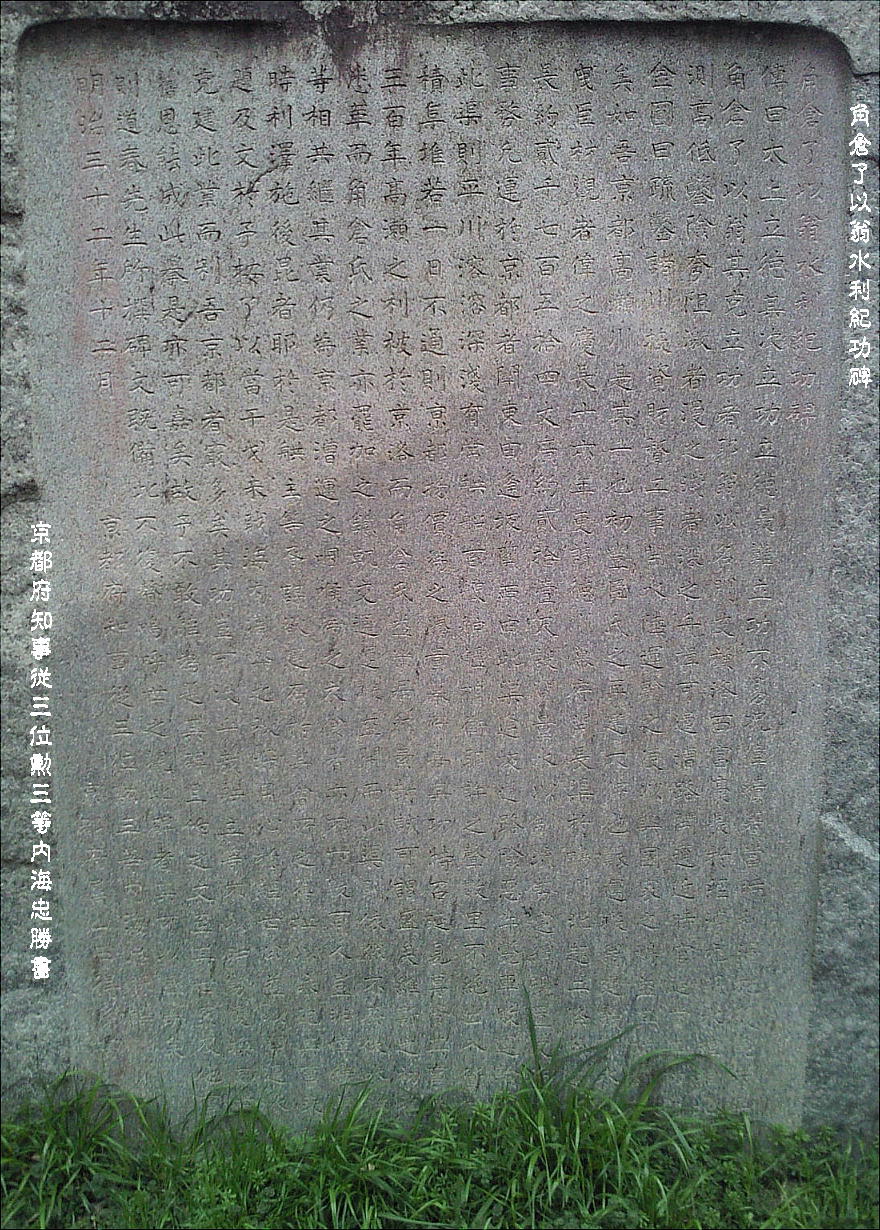

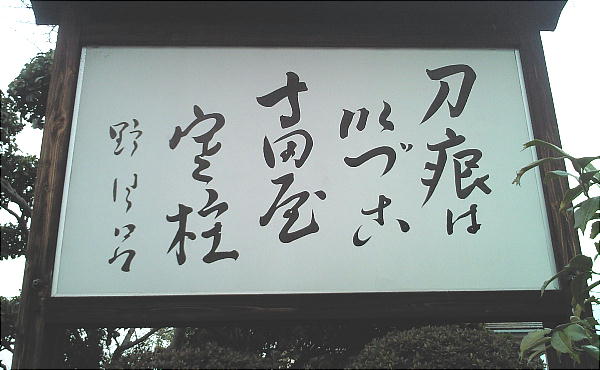

三栖閘門から北へしばらく行くと、伏見の基礎を築いた角倉了以の顕彰碑がたっている。

何と書いてあるかは、読者の皆さんそれぞれでトライしてみて下さい。読解できたひとは筑前までmailをお願いします。

私の好きな歴史上の人物は沢山いるが、角倉了以も好きな人物の一人である。角倉了以については、お時間あれば以下のコーナーを。

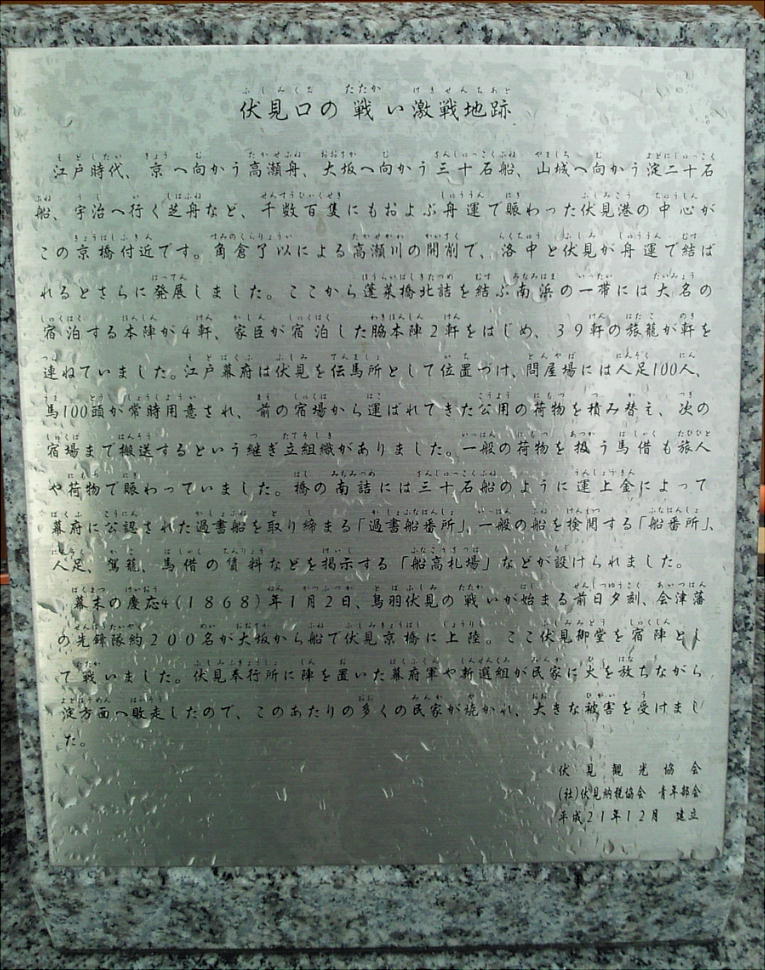

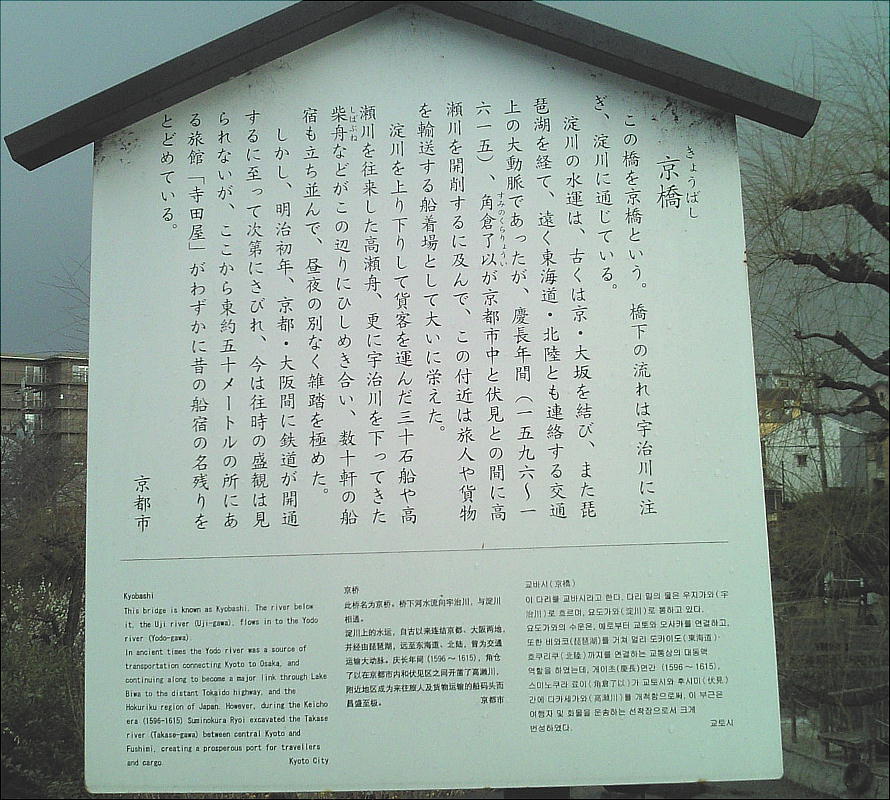

京都の高瀬川は、京都の豪商角倉了以(すみのくらりょうい)とその息子素庵(そあん)によって開削された運河で、森鴎外の歴史 小説「高瀬舟」でも有名である。鴨川の水を二条大橋の付近、中京区樋之口町で分水し、伏見の京橋で宇治川に合流していた。

この季節は川に水も無く、観光船の「三十石船」も休業中である。ここから上に上がる。

ここから東へ5,6分行くと有名な「寺田屋」である。尤も、江戸時代に坂本龍馬が泊まった寺田屋ではないらしい。

もう時間が間に合わず、寺田屋は閉館していた。今日は泊まり客はいたのだろうか。

伏見の酒蔵風景。下のアングルはよく雑誌やパンフレットで見る。

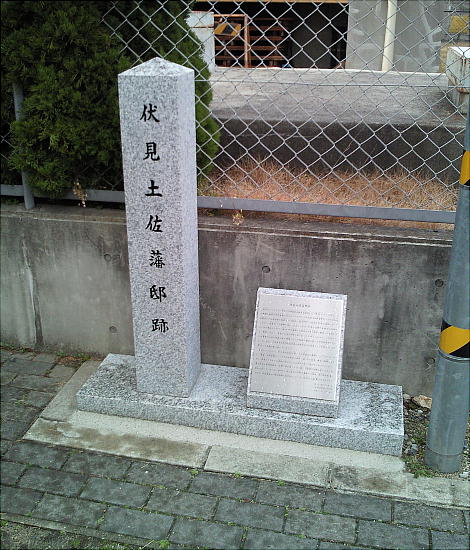

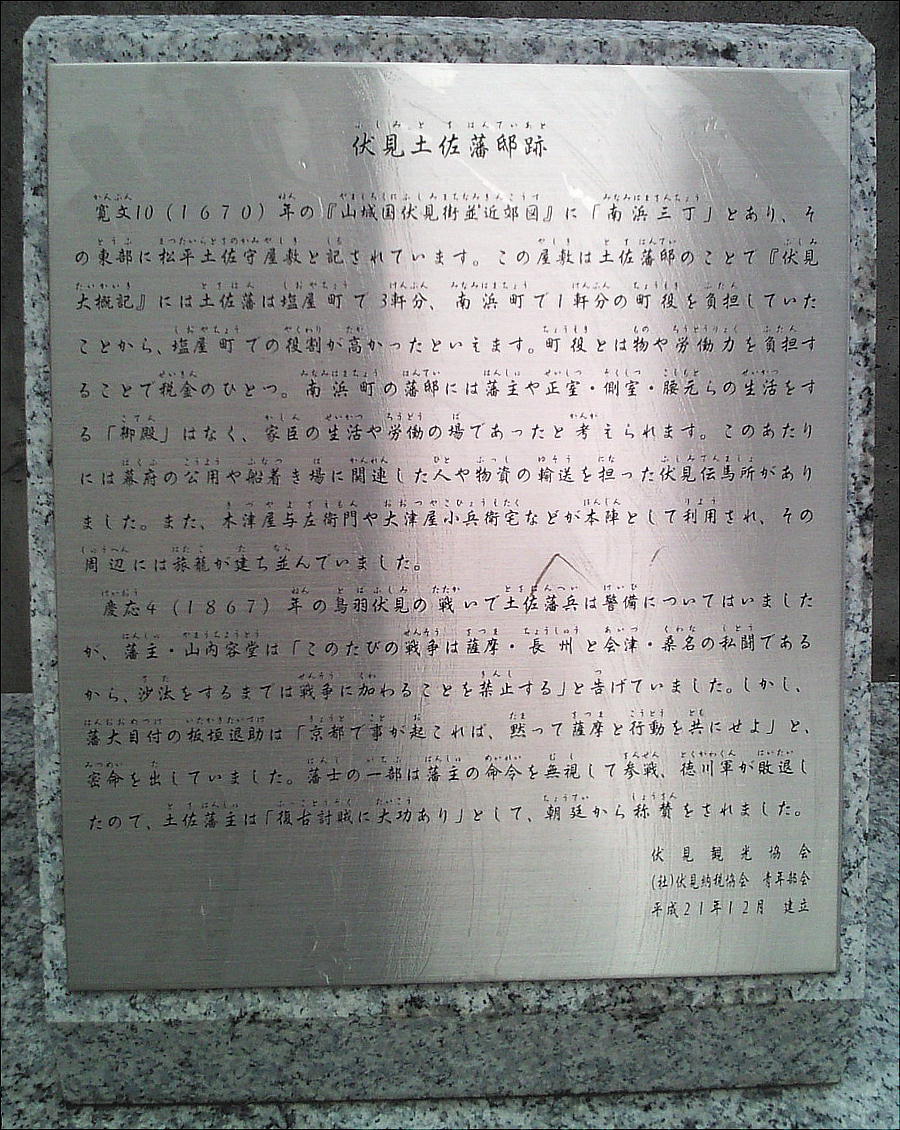

龍馬が立ち寄った土佐藩邸も、いまはこの石柱を残すのみ。

上は、月桂冠や黄桜などの大手に対抗するため、伏見の中小メーカーが合併して出来た会社。

月桂冠の記念館も、ちょうど女性職員が扉を閉めるところだった。

三十石船の停泊所。

京阪電車からいつも見える三十石船。一度完璧に朽ちていたが、また復旧したようだ。

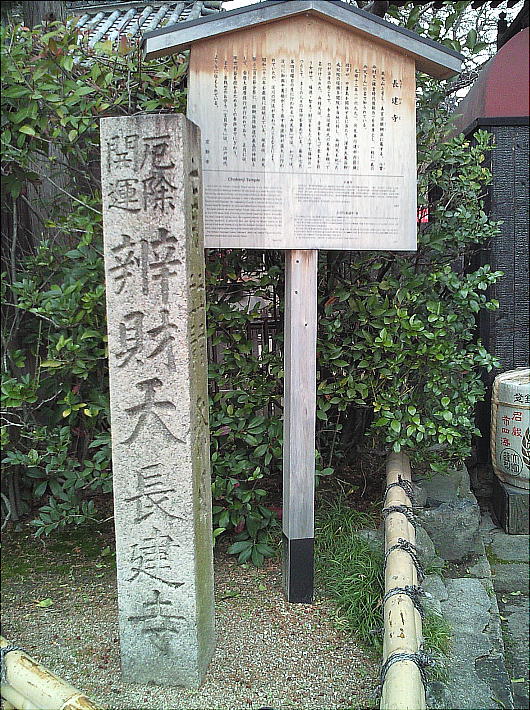

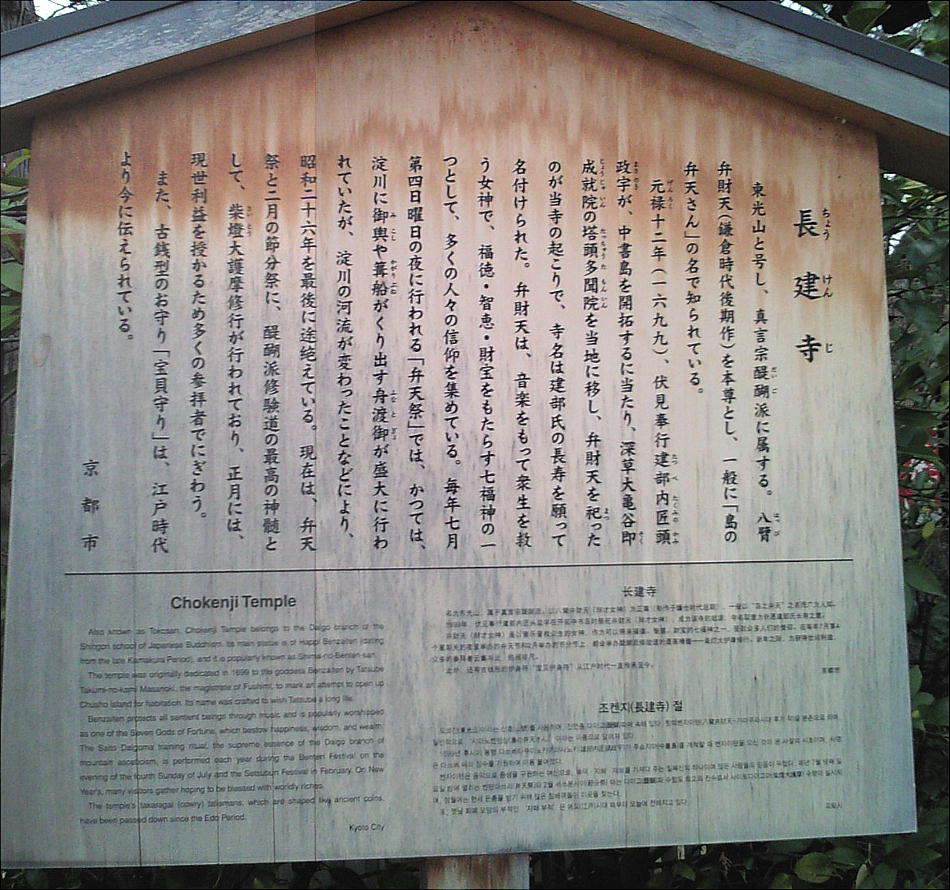

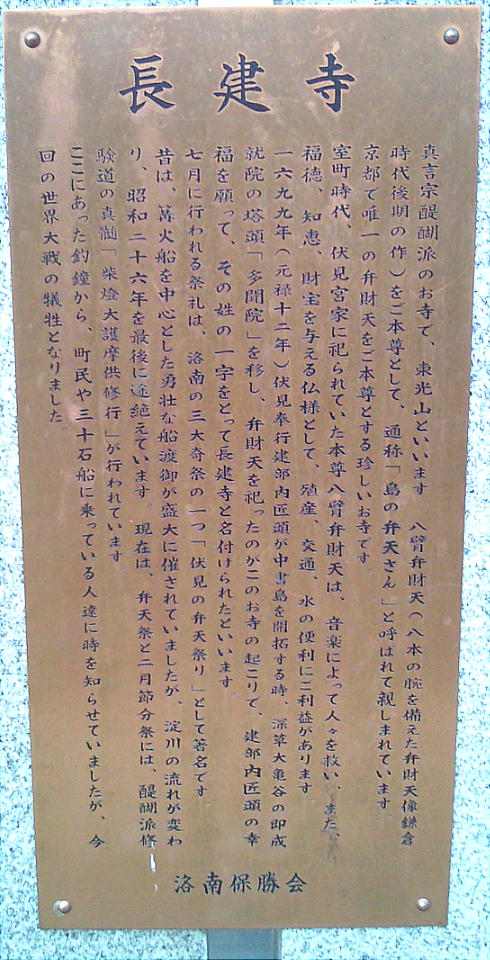

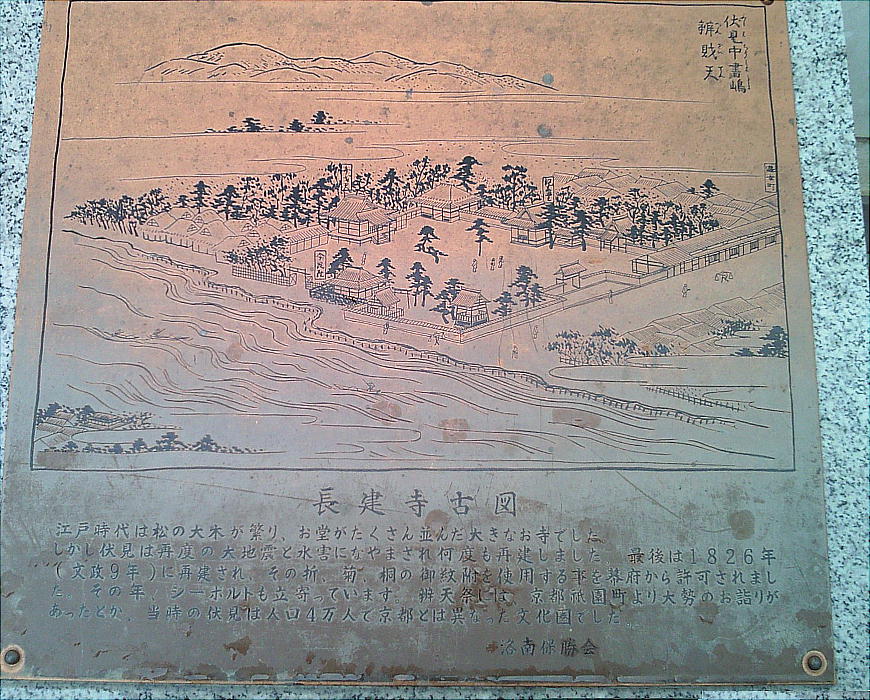

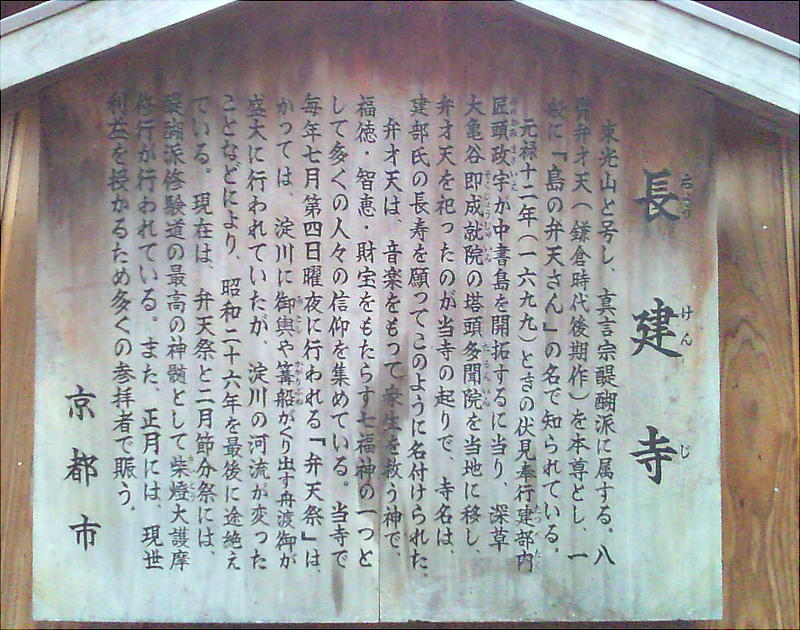

三十石船の停泊所のすぐ前に、「長建寺」がある。

はい今日の散策は終了です。この後どこで呑んだんだっけ? あ、そうか淀屋橋の京阪ビルの上だったね。

ま、呑むために生きてるんだしね。大隈君、もっと歴史を勉強しましょう。「歴史から学ばない者に未来はない」からね。

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / ANNEX / 伏見港

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / ANNEX / 伏見港