Music: 旅愁

Music: 旅愁

つぶえ神社

歴史倶楽部 第169回例会 9月25日(日)

--------------------------------------------------------------------------------

蜊江神社(つぶえじんじゃ) 守山市笠原町

--------------------------------------------------------------------------------

当日は知らなかったが、守山市の野洲川左岸には3つの蜊江神社(笠原町、同川辺、中町)があるのだそうだ。野洲川の河道変動に

よって3集落に分かれたといわれている。3社の祭神は一致しないといい、それもおもしろいが、どこを見ても祭神が書いていない。

しかし神の使いはいずれもオツブさん、すなわち蜊(タニシ)である。ここ笠原町の蜊江神社は、享保6年(1721)の堤切れに

より社殿が流されてしまったが、神輿にタニシが付着し、祭神が流されずにすんだ。以来、タニシの霊験に感謝してタニシを神の使

いとみなし、タニシを食べることも絶って境内に池(御蜊池)を掘り保護することにしたと伝えられている。

神社の境内には、地蔵院や毘沙門堂などがあり、神仏習合の跡を留める数少ない神社として市の指定文化財となっている。また、県

の指定文化財に選択されている銅製の鰐口(わにぐち)など、多数の宝物が保存されている。

参拝橋などもあってなかなか荘厳な神社である。寺門の屋根が茅葺きなのには驚いた。この神社は、全体で約4200坪もある広大

な境内を持っているのだそうだ。見たところそう大きくもないような気がしたが、御蜊池の裏手にも建物があったので、そっちへ行

けばもっと広かったのかもしれない。閑静なたたずまいである。左側に祭神・由来を書いたと思われる額があるが、かすれてもう全

く読めなかった。

明治初期に全国で廃仏毀釈が徹底され、神社に元々あった仏堂、仏像、仏具が取り払われたが、ここは神仏習合当時の社殿配置を整

然とした姿で伝えている。全国的に見ても非常に貴重な例であるとされている。境内には、地蔵堂などの堂が今も残っており、門も

古い形式で残っているが、普通、神社に門はない。毎年、夏に神前で僧侶により、大般若経の転読が古式にのっとり行われているそ

うだ。

蜘江神社は今も神仏習合の跡を残し、入ってみればけっこう広い境内を持つ神社である。境内がこの神仏習合の跡を残すことから市

指定文化財となっており、所蔵の「大般若経」一巻も市指定文化財になっている。「経本」は書体、紙質から鎌倉時代の作と考えら

れているそうで、当神社へ所威されるまでの経緯は不明だが、現在も盛夏に境内で大般若経の転読が行われ、古い伝統を受け継いで

いることから、かなり古い時期に伝わり氏子の手で大切に継承されてきたものと考えられる。

上が鰐口(わにぐち)。最初「鰐口」が何かわからず、それらしき物が無いかと建物の廻りを探したりしたが、付近にいたオジサン

に聞いてこの敲鐘の事だと判った。調べると、鰐口とは「本殿や本堂につり下げ、たたいて音を出し、神や仏を呼ぶ道具」と言う事

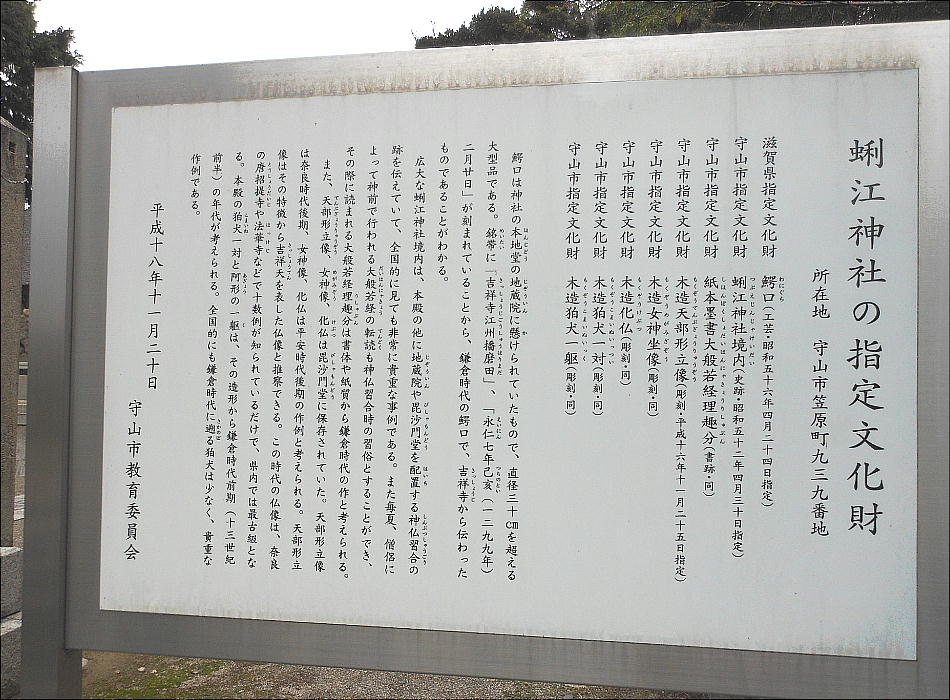

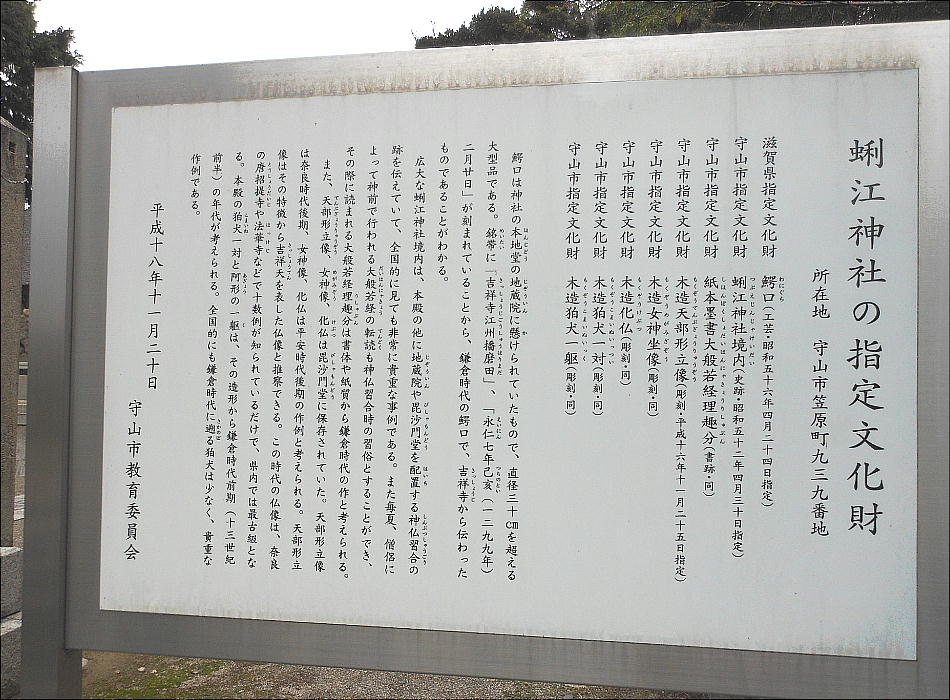

だ。この神社には他にも結構なお宝があって、以下のような物が県や市の文化財に指定されている。

<鰐口(わにぐち)>

境内の地蔵院にかけられていた直径30cmを越える大型の鰐口である。「吉祥寺江州播磨田」、「永仁七年亥巳二月廿日」の銘文から、

永仁7年(1299)に吉祥寺に伝わったものであることがうかがえる。(県指定文化財:市指定文化財)

<境内>

境内は広く、約4,200坪もある。明治初期の神仏分離令によって、神社と寺院が分離されたが、本神社は境内に地蔵院や毘沙門堂など

があり、神仏習合時の社殿配置を今に伝えている。(市指定史跡)

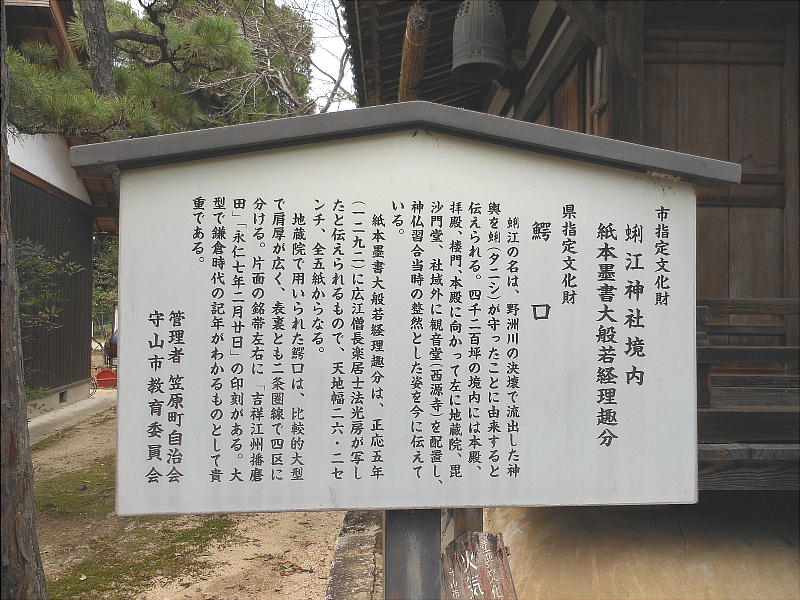

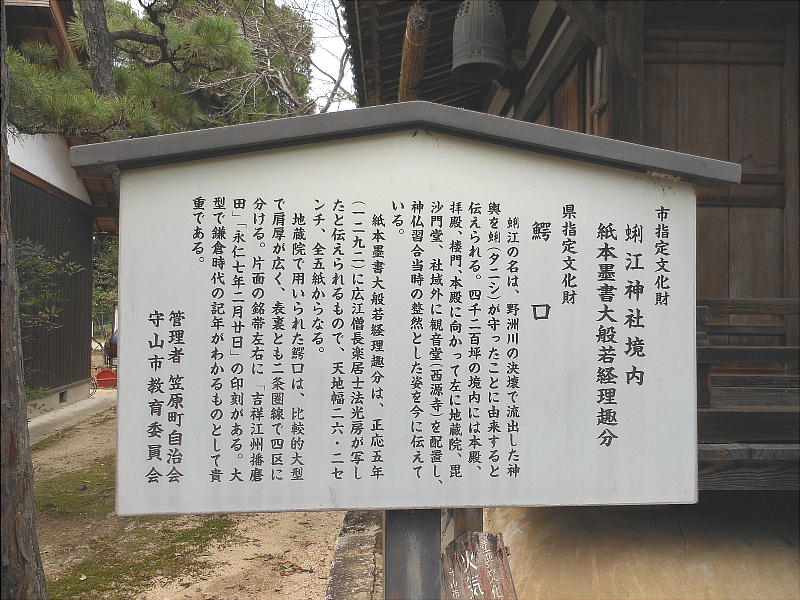

<紙本墨書大般若経理趣分>(しほんぼくしょだいはんにゃきょうりしゅぶん)

書体、紙質から鎌倉時代の作と考えられている。現在、夏に神前で僧侶による大般若経の転読が行われ、古い伝統を受けついでいるこ

とから、かなり古い時期に伝わり、大切に継承されてきたと考えられる。(市指定文化財)

<木造天部形立像>(もくぞうてんぶぎょうりゅうぞう)

体の一部が腐朽しているが、吉祥天と呼ばれる仏像を表現したと推測されている。造り方や材料の特徴から奈良時代後期の作であるこ

とが分かっている。滋賀県内最古の仏像。(市指定文化財)2004年の「広報もりやま」を見る。

<木造女神座像>(もくぞうめがみざぞう)

同じく奈良時代の作であろうとされるが、形が女神像とは判別できないほど摩耗している(らしい)。

<木造狛犬>(もくぞうこまいぬ)1対2躯

神前に左右一対で、神を守る役目をもって安置されていたもの。鎌倉時代の作。(市指定文化財)

<木造狛犬>(もくぞうこまいぬ)1躯

上の一対の狛犬よりもさらに古い時代の彫刻である。(市指定文化財)

<木造化仏>(もくぞうけぶつ)

等身大の仏像の光背に飾られた小さな仏で、すぐれた彫刻技術でていねいに彫られていると言う。平安時代の作。(市指定文化財)

失敗した。そんな神社なら頼み込んで宝物を見せて貰えば良かった。ちゃんと予習しとけば良かったなぁ。残念。

この毘沙門堂の右手に御蜊池があって、写真も撮ったはずだったが無い。残念。中にタニシが居たかどうかは見なかった。

この地は、古くから大雨のたびに、野洲川の氾濫による水害を被ってきた。江戸時代の1721年にも堤防が破れ、社殿が流されてしま

うという大規模な洪水が起こった。しかし、タニシの付着した神輿が社殿の前で止まったため、幸いにも祭神は流されることはなか

った。以来、タニシに感謝した人々は、御蜊様(おつぶさま)と呼び、神の使いとして大切にするようになったと伝わっている。

境内には、「御蜊池(おつぶいけ)」という池が掘られ、タニシが保護されているそうな。この地域では、タニシを食べると必ず腹

痛が起こると言い伝えられており、現在でも口にすることはないというから面白い。

ネットで調べていたら以下のような新聞記事があった。【京都新聞 2007年2月14日掲載】

立派な本殿や拝殿、仏堂が混在して建つ神仏習合の蜊江(つぶえ)神社(守山市笠原町)。広い境内の隅に小学校の二十五メートル

プールより一回り大きい、水の枯れた人工池がある。「御蜊様(おつぶさま)池」と呼ばれ、かつては名の通り、「御蜊様」を守る

ための池だった。

「蜊」はハマグリなどを意味するが、笠原地区では「つぶ」と読んでタニシのことを指している。小川や水田などに生息する、農村

ではごくありふれた生き物だが、なぜこれほど大層にまつっているのか。それは、神社に次のような伝説が残っているからだ。

江戸時代の一七二一(享保六)年七月、豪雨で神社のそばを流れる野洲川がはんらんし、ご神体を安置している社殿が流失しそう

になった。その時、川の上流から流れてきた神輿(みこし)におびただしい数のタニシが付着。神輿はタニシの重みで社殿の前にと

どまり、社殿が濁流にのみ込まれるのを防いだという。

感銘を受けた村人たちは、境内に池を掘って水を張り、タニシを放して保護した。蜊江神社という名もこの時に命名され、住民た

ちはタニシのことを敬意を込めて「おつぶさん」と呼ぶようになった、という。

以来、笠原地区ではタニシを食べなくなった。戦中戦後の食糧難の時代、タニシは貴重な栄養源だった。簡単に捕まえることがで

き、同地区以外では、よくタニシを炊いて食べたという。そんなころでも、笠原の人たちは口にしなかった。

神社氏子総代の大岡忠男さん(七五)は「小さいころ『おつぶさんは神様の使いやから食べたら腹が痛くなる』と親に教えられた」

と話す。

しかし、河川の水質悪化などの影響でタニシは徐々に減少していった。さらに神社近くの野洲川が大規模な改修工事で廃川になり、

境内の池から水がなくなってタニシが保護できなくなった。

身近な場所からタニシが姿を消し、人々の信仰心が薄れる中、大岡さんは「おつぶさんを守ることは、生き物や自然を大事にする

心を養うことにつながる」との信念で、今も地元の子どもらに神社の伝説と先代の教えを伝え続けている。

【メモ】

蜊江神社はJR守山駅から近江バス服部線「守山北高前」で下車約5分。境内は約1.4ヘクタールもあり、市史跡に指定されてい

る。祭神はニニギノミコト、本尊は地蔵菩薩で、毎年7月に神前で大般若経の転読が行われるなど神仏習合の形態を残す。

守山市文化財保護課TEL077(582)1156。

ここに「祭神はニニギノミコト」とありますな。しかし、「本尊は地蔵菩薩」とあって、神様と仏様が同居している。

上の門構えは、茅葺きを除けば完璧に寺の門である。これで神社だというのだから、見方によっては最も日本らしい神社なのかもし

れない。

さらに集落の中を南下する。途中に下のような石幡の説明があり、

さらに行くと蜊江神社の「お旅所」があった。「お旅所」とは、

<御旅所> 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

御旅所(おたびしょ)とは、神社の祭礼(神幸祭)において神(一般には神体を乗せた神輿)が巡幸の途中で休憩または宿泊する場所、

或いは神幸の目的地をさす。巡幸の道中に複数箇所設けられることもある。御旅所に神輿が着くと御旅所祭が執り行われる。

御旅所には神社や祭神にまつわる場所や氏子地域にとって重要な場所が選ばれている。元宮、摂末社や配偶神を祀る神社などのような

社殿があるもののほか、元の鎮座地などに臨時の祭殿を設けたり、氏子の代表(頭人)の家に迎える場合などがある。

地図に従って三上山を目指して東へ。どっかで右へ折れ南下しなければならないが、この先に「天神社」があるのでそこに寄ろう。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・つぶ江神社

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・つぶ江神社

Music: 旅愁

Music: 旅愁

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・つぶ江神社

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・つぶ江神社