Music: 想い出のサンフランシスコ

Music: 想い出のサンフランシスコ

歴史倶楽部 第166回例会 6月5日

新池はにわ公園

太田神社を出て、昼食予定の「新池はにわ公園」へ向かう。途中で太田茶臼山古墳(継体天皇三島藍野陵)の側面を通ってゆく。

この古墳も結構デカイ。郭公さんや西本さんたちは「継体天皇の祖父さんの墓では?」とか言っているが、それはないと思う。

しからばこの巨大な古墳の被葬者は一帯誰なんだろう?

太田茶臼山古墳は一重の周濠をめぐらしたかなり大きな前方後円墳であり、その規模は全長226m、前方部の幅は147mで長さ117m、

高さは約20m、後円部の径138m、高さは約19mとされている。造営された時期は、昭和61年(1986年)に周濠から出土した埴輪の特徴

などから見て、5世紀前半から中頃にかけての古墳時代中期であろうと考えられている。今城塚が真の継体天皇陵とすると、太田

茶臼山古墳の被葬者は誰なのか。

この地域には渡来人が住み着いたという伝承がたくさんある。太田茶臼山古墳はこれらの伝承となんらかの関わりがあると思われ

るが、詳細は不明である。従来、土地の豪族の墓とか、継体天皇の妃の「目の子媛の墓」であるとかいう説が出たが、「目の子媛

の墓」は名古屋市の「断夫塚古墳」が有力視されているし、天皇よりも百年も前に葬られることはないので、現在では否定されて

いる。

太田茶臼山古墳の被葬者については、現在出現している学説は全て憶測にすぎない。なお、渡来人が多数この地域に住み着いたこ

とから今城塚を「いまき(今来)づか」と読む説があるが、戦国時代に、今城塚古墳の上に三好長慶が城を構えたことから「いま

しろづか」と読むようになったとする説のほうが有力である。

太田茶臼山古墳と今城塚古墳は、三島野古墳群を形成している。同一古墳群に存在する古墳の被葬者については、相互に密接な関連

を想定することが従来のの古墳群研究の流れである。それにしたがえば、5世紀中葉の継体陵(太田茶臼山古墳)は、継体天皇の先

代ということになるのだが、周知の如く、継体天皇は福井から来たというのがほぼ定説となっている。記紀系譜によると、父は彦主

人王(ひこうしのおう)、母は振媛(ふるひめ)。

継体天皇は応神天皇の5世の孫とされる。しかし、日本書紀には、応神天皇から継体天皇に続く家系の人名がまったく記されていな

い。このため、戦後、継体天皇が応神天皇の5世の孫というのは、後世の造作であるとする見方が有力であった。すなわち、皇統譜

に神経質な古事記・日本書紀が天皇の出自を書きもらすはずがないから、「5世の孫」というのも、それ以前には4世までを王とし

ていた皇親の範囲が5世にまで拡大された慶雲2年(705)以降に案出されたものではないか、というのである。

しかし、今日では、こうした継体天皇の出自を疑う諸説はほとんど否定されているといってよい。(邪馬台国の会HPより抜粋)

それは、用語・文体などから推古天皇朝前後の時期(おそくとも7世紀末まで)に成立したと推定される『釈日本紀』所引の「上宮

記曰一云(じょうぐうきいわくいちにいう)」に、応神天皇から継体天皇に至る系譜が記されているからである。

『釈日本紀』に引用されたこの文章の文字の使い方を見ると、「ひこ」を「比古」で表したり、「ひめ」を「比弥」で表したり記紀

よりも古い形を残していることから、その内容も古い伝承を伝えているものと思われる。

「上宮記曰一云」の内容によると、継体天皇は応神天皇の4世の孫、汗斯王(うしのみこ)を父とし、垂仁天皇の7世の孫、布利比

弥命(ふりひめのみこと)を母とする天皇家の血筋である。

そして、若野毛二俣王(わかぬけふたまたのみこ)など、応神天皇の子供や孫として記紀に記される名前と一致する人名がこの系図

にはいくつか記されている。(邪馬台国の会HPより抜粋)

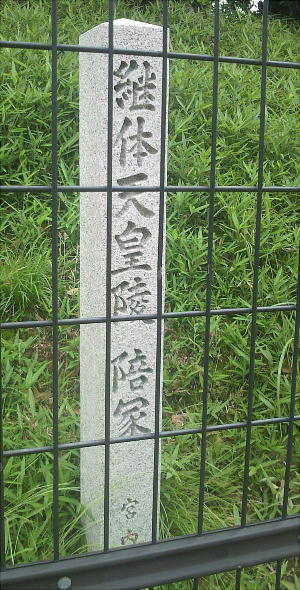

近くの「くすのき公園」のなかに小さな古墳があった。「継体天皇陵陪冢」となっている。「ここの被葬者は陪冢千恵子やな」「寒ぅ~」

更にいくとまた、高速道路が脇を削った小さな古墳がある。これも「陪冢」だろうか。「こんどは陪冢美津子かな」「・・・」

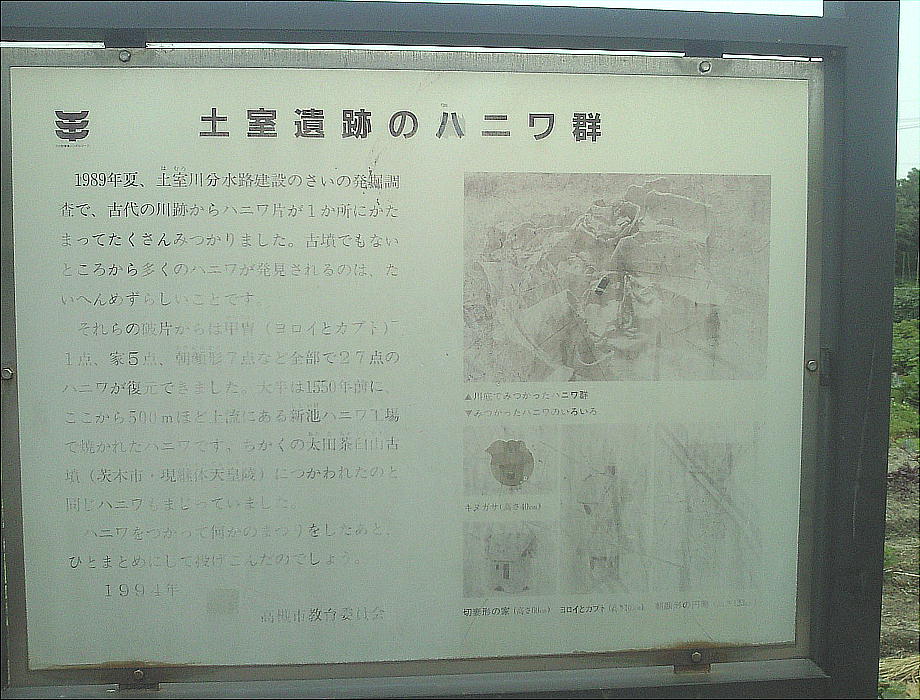

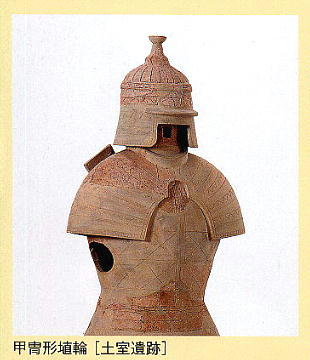

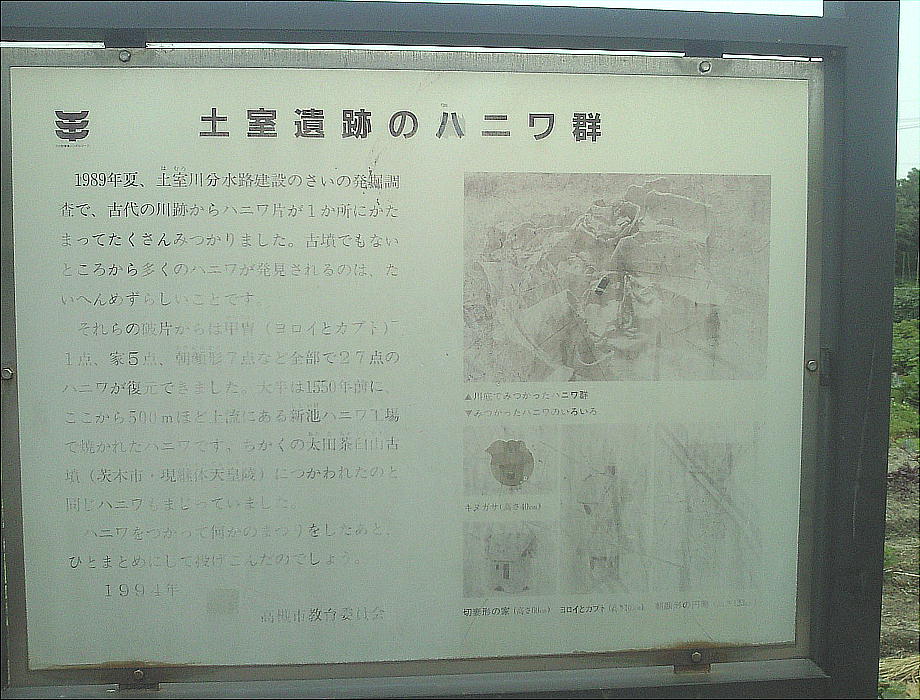

土室(はむろ)遺跡群

阿武山(あぶやま)の裾野にあたる塚原から土室の地区は500基近く古墳がある三島古墳群の中心に位置しています。そして近年では

古墳だけでなく新池遺跡や土室遺跡などの調査が進み,地域の歴史がしだいに明らかになってきました。

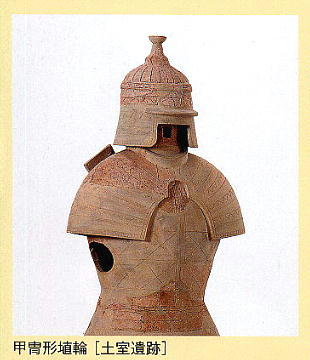

この地域が本格的に開発されたのは1550年前ごろ。太田茶臼山古墳(茨木市,現継体天皇陵)を造るために大和政権が技術者を動員し,

同時に新池ハニワ工場が開かれました。新池遺跡や土室遺跡では,古墳造りのために東海・関東地方からも技術者がやってきたことを

示す,その地方独特の土器が発見されています。

ここでのハニワ作りは1450年前に最盛期を迎えました。史跡今城塚古墳のために数万本ものハニワを送り出したのです。近くの土保山

古墳,番山古墳(原形をよく留める小古墳),二子山古墳などは,そうした古墳造りやハニワ作りに深くかかわったこの地の王たちの

墓といえるでしょう。

平成4年 高槻市教育委員会

「ほぉー、この川の中からなぁ」と土室川をのぞき込む郭公さん。川の向こう側に番山古墳が見えている。

番山古墳

番山古墳は名神高速道路のすぐ脇にある。田圃の中にこんもりと茂った森のようで、一見して古墳とわかる。前方部は残っておらず、

後円部と外堤の輪郭のみが確認されている。5世紀末頃の築造と考えられているが、内部構造は不明。被葬者も明らかではないが、

この地域を治めていた豪族の首長と考えられている。このあたりの「土室」(はむろ)地区の丘陵地域から平野部にかけては、「塚

原」と呼ばれ、5世紀の高槻を代表する古墳が集中して造られた所だ。「塚」の「原」だから、相当数の古墳が点在していたものと

思われるが、名神高速道の工事がその大部分を破壊してしまった。

あたり一帯に、古墳造営にかかわった人々の居住跡と思われる土室遺跡があり、日本書紀・欽明23年11月条に新羅系の人々の居

住地として「三嶋郡埴廬」とあるが、これがこの土室のことといわれる。

番山古墳は、当初円墳と思われていたが、濠跡などから南西部に短い前方部を持つ墳長60mの「帆立貝式前方後円墳」に訂正され

た。外提には、円筒埴輪・家形埴輪などの埴輪列があったらしい。

史跡・新池埴輪製作遺跡

史跡新池埴輪製作遺跡は、土室(はむろ)地域の東寄りにあり、5世紀中頃から6世紀中頃までの約100年間ほど操業していたと考

えられている。同じ時期に関東でも茨城県ひたちなか市馬渡に、「馬渡(まわたり)埴輪製作遺跡」と呼ばれる大規模な埴輪工場遺

跡があり、現在の所この2ケ所が、日本最古・最大級の埴輪生産遺跡である。

約27,000㎡の丘陵上に、3棟の大形埴輪工房と18基の埴輪窯、工人集落などが発掘調査で確認され、大王陵級の古墳の埴輪

生産システムを具体的に知ることができる貴重な遺跡となっている。

ここで作られた大量の埴輪は、太田茶臼山古墳や史跡今城塚古墳といった巨大古墳をはじめ、土保山古墳や昼神車塚古墳などの三島

の有力者の墓に供給され、並べ立てられたものと思われる。また同時に確認された7世紀の集落跡からは新羅土器も出土していて、

前述の日本書紀・欽明天皇二十三年条にある新羅人の子孫が住んだ「摂津国三島郡埴廬(はにいほ)」そのものである事を証明した。

日本書紀の記述を裏付ける遺跡でもある。

ハニワを焼いた窯の実物展示や復元工房などを展示し、「ハニワ工場公園」として一般公開しており、歴史ファンンで賑わっている。

ここで昼食を取る。太田茶臼山に居た団体もここで昼食にしていた。大声で叫んでいた講師のおっさんが寄って来て、「天皇陵には

前方後円墳は無いんだよ。」といきなり言う。「え、え、?」とみんなあっけにとられていると、「前方後円墳は大王と呼ばれてい

た時代の墓で、天皇と呼ばれるようになってからの墓には前方後円墳はないんや」と言うのだ。しかも言うだけ言うとフイと向こう

へ行ってしまった。

「なんや、あれ」「いきなり前方後円墳が無い、とか言うてもなぁ。」「ちょっとおかしいんちゃうか」「挨拶も何も無しでしたね」

と突然の闖入者の発言にみんな首をかしげた。どっか奈良の団体と言うことだったが4,50人はいたと思う。ああいう講師の話が

果たしておもしろいんだろうか。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田

Music: 想い出のサンフランシスコ

Music: 想い出のサンフランシスコ

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田