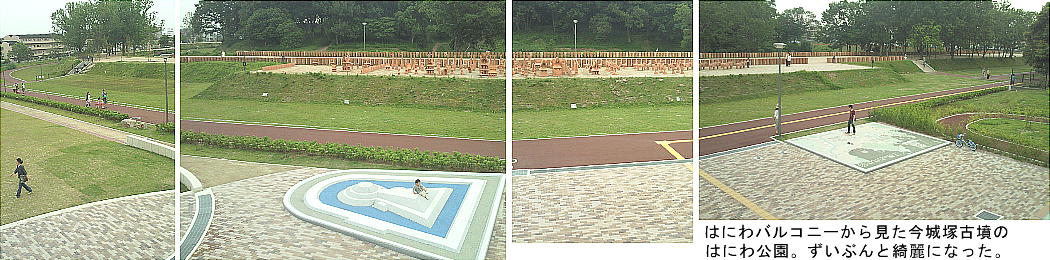

今城塚古墳・はにわ公園

歴史館を出て、円形の建物に沿って歩道を行くと、はにわバルコニーで出るようになっている。

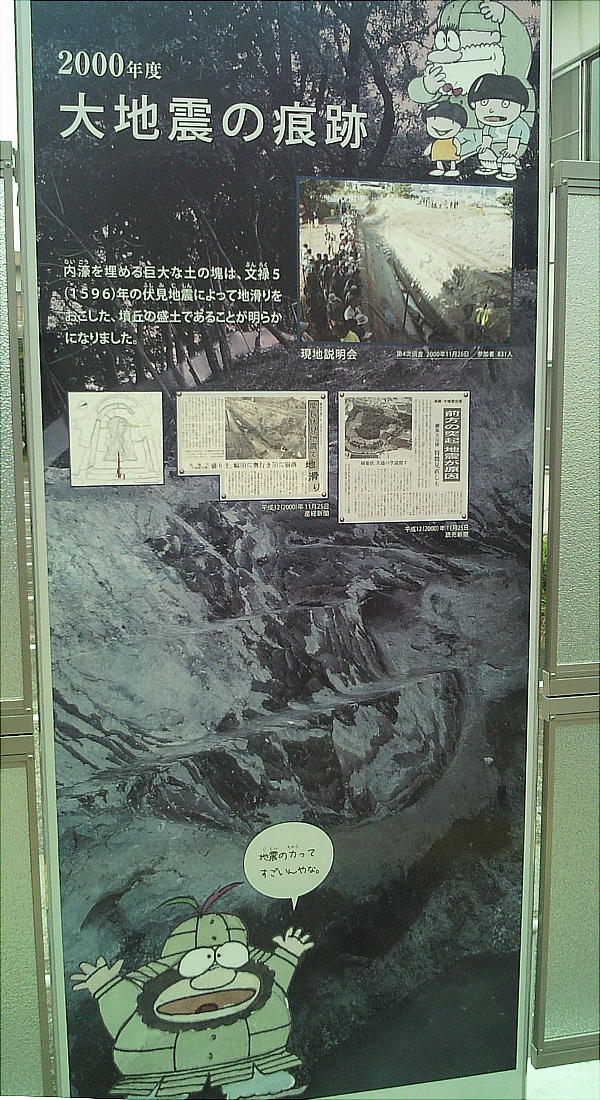

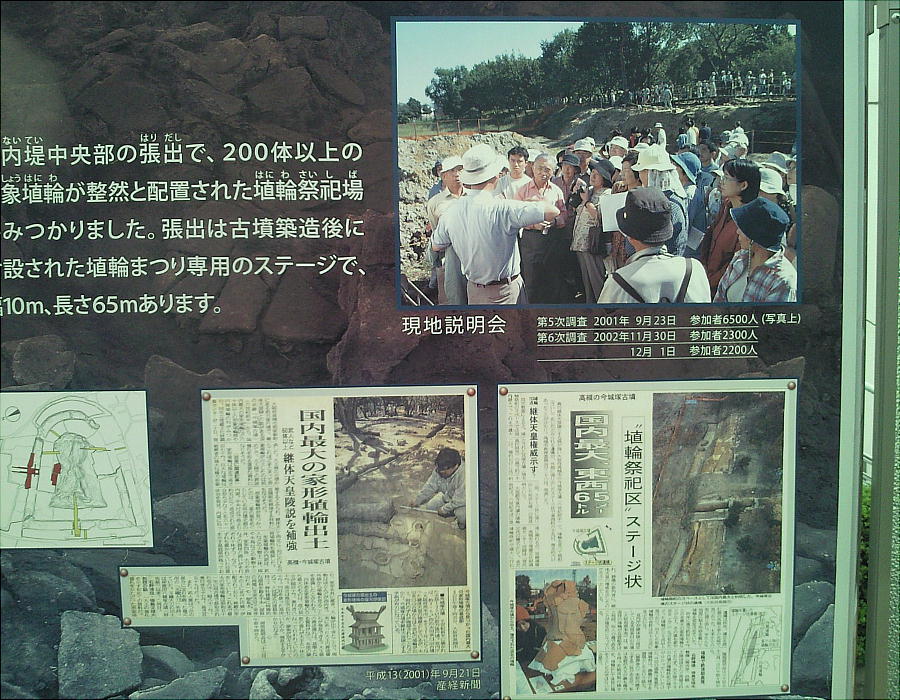

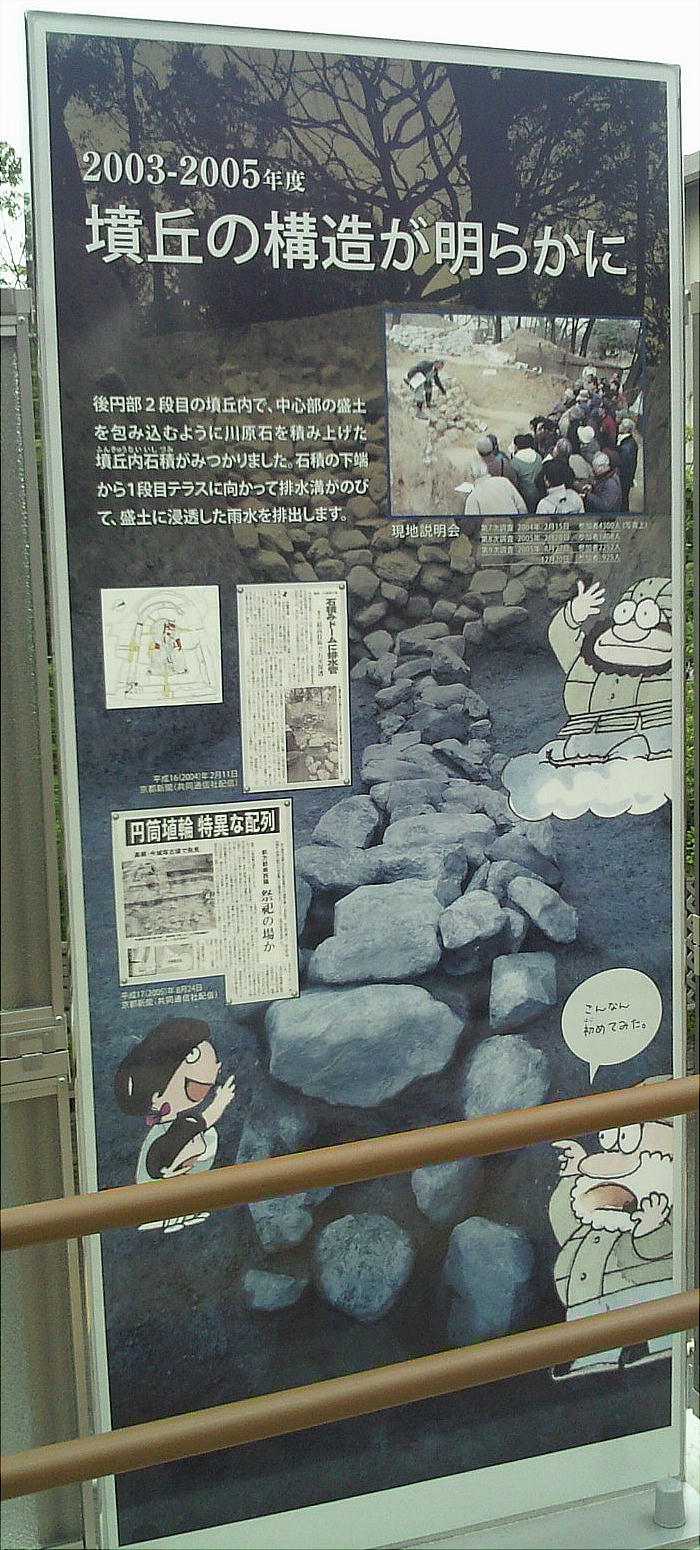

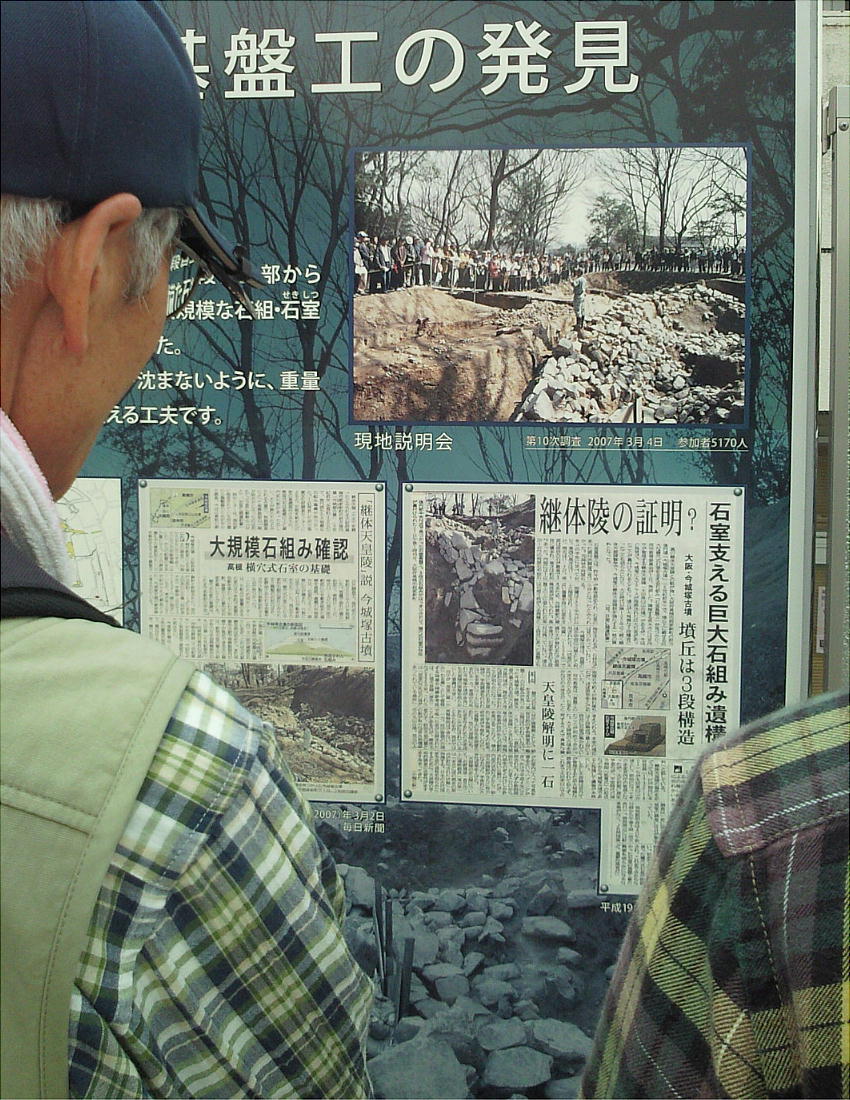

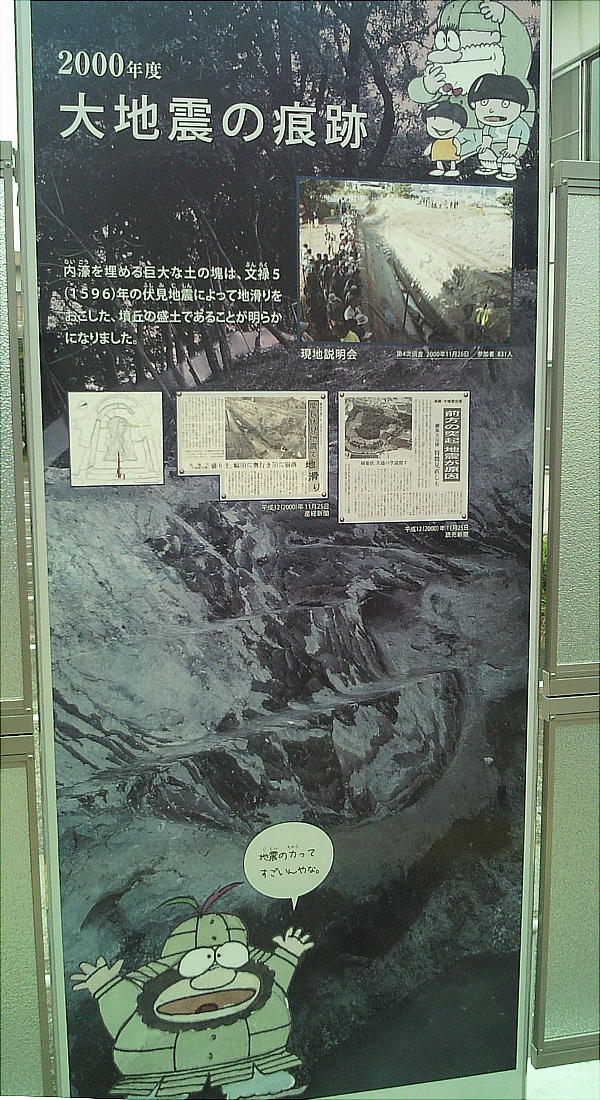

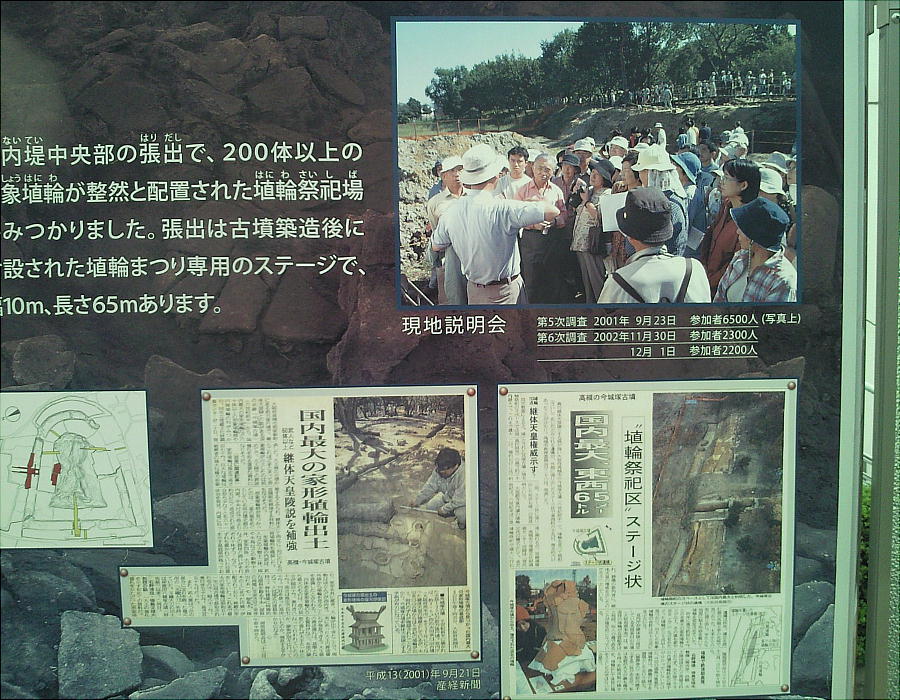

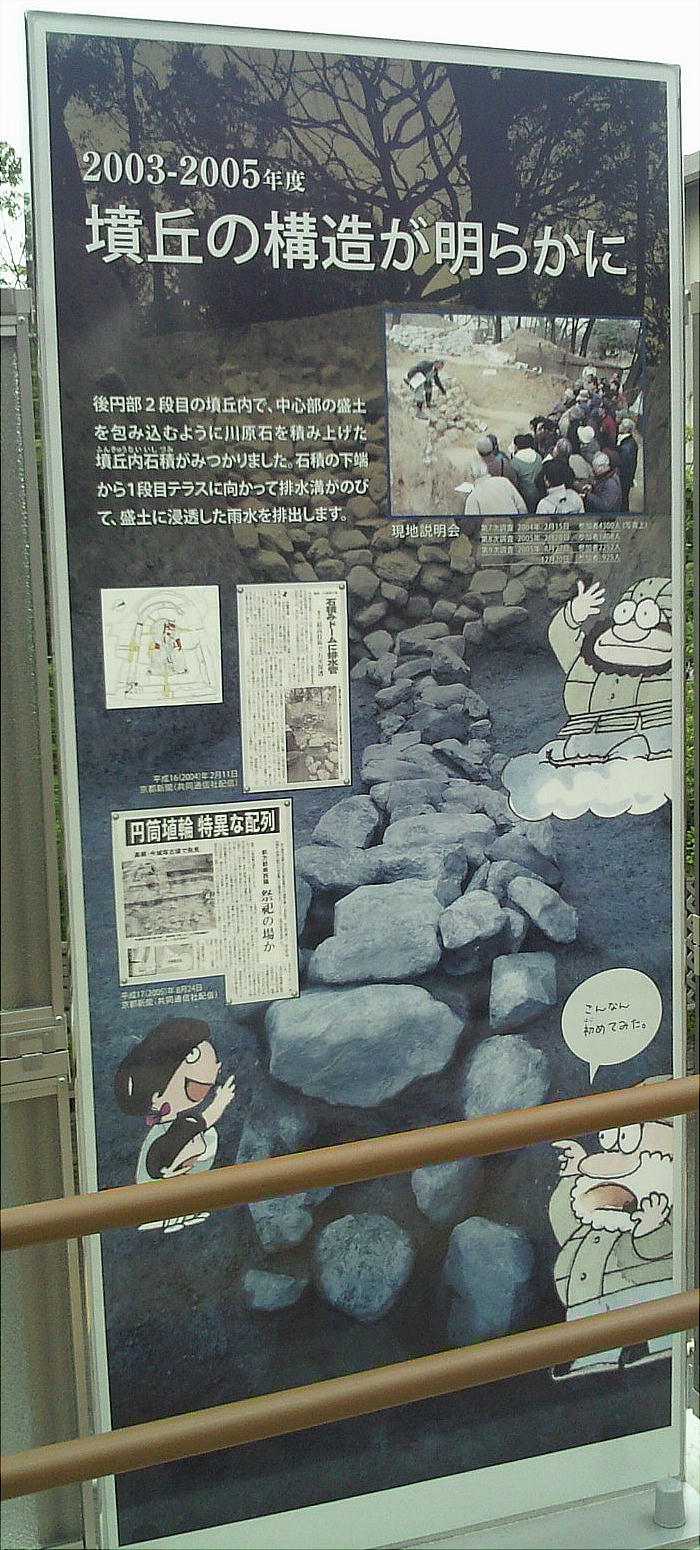

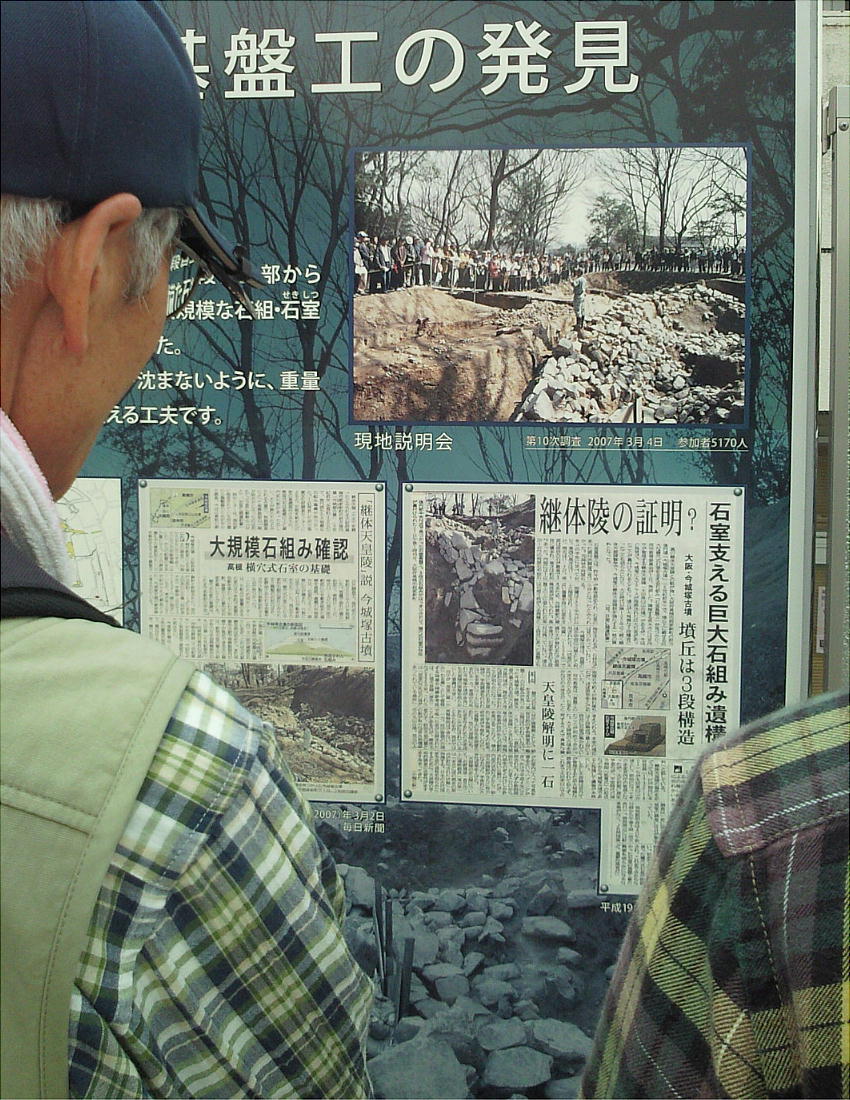

その途中に、これまでの発掘調査の概要がパネル展示されている。なかなかいいアイデアだ。

さぁついた。この先が「はにわバルコニー」である。ここから埴輪を並べた祭祀場の様子(復元)を眺める事ができる。

Music: Locomotion

Music: Locomotion

今城塚古墳 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 所在地 : 高槻市郡家新町 形状 : 前方後円墳 規模 : 墳丘長約190m/総長約350m・総幅約340m 築造年代: 古墳時代後期 被葬者 : 第26代継体天皇説が有力 出土品 : 家形埴輪や武人埴輪等 史跡指定: 国の史跡 特記事項: 周囲には二重の濠がめぐらされている 今城塚古墳(いましろづかこふん)は大阪府高槻市郡家新町(ぐんげしんまち)にある6世紀前半では最大級の前方後円墳。国の史跡。 摂津北部、三島(みしま)平野の中央部に位置し、古墳時代後期の6世紀前半に築造された前方後円墳である。三島野古墳群に属する。 墳丘の長さ190メートル、二重の濠がめぐっており、内濠、外濠を含めた兆域(ちょういき)は340メートル×350メートルの釣鐘状の 区画を呈し、淀川流域では最大規模の墳墓となっている。 古墳の被葬者は、形状や埴輪等の年代的特徴、また『古事記』『日本書紀』『延喜式』など文献資料の検討から、6世紀のヤマト政権 の大王墓と推定され、6世紀前半に没した継体天皇とするのが学界の定説になっている。また、埴輪工房跡と目される生産遺跡新池遺 跡との深い関連が指摘される古墳である。 真の継体天皇陵である可能性が高いことから、戦前《1935年−1944年(昭和10年−昭和19年)》に設けられた臨時陵墓調査委員会にお いても、この古墳を「陵墓参考地に編入すべし」との答申が行われた。しかし、宮内庁は今城塚古墳の陵墓参考地指定については現在 も難色を示しており、今城塚古墳から1.3キロメートル西にある大阪府茨木市の太田茶臼山古墳を継体天皇陵に治定している。 太田茶臼山古墳の築造は5世紀中葉と考えられており、継体天皇が没したとされる年代よりも古い時代の古墳と考えられる。 この大王墓が、6世紀にいたって畿内北部の淀川水系にはじめて出現することは、それまでずっと南部の大和川水系の大和・河内にあ った勢力から王権の主導権が移ったことを意味するとも考えられる。

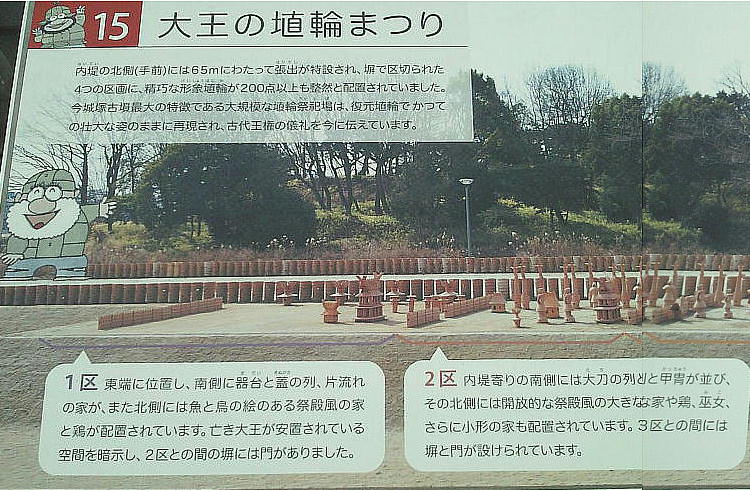

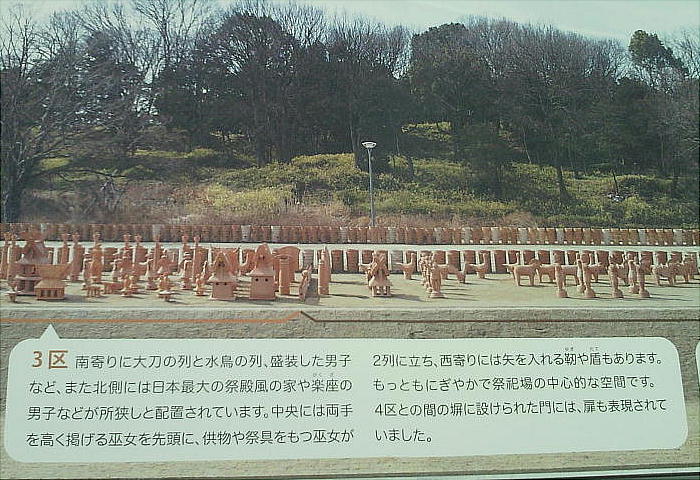

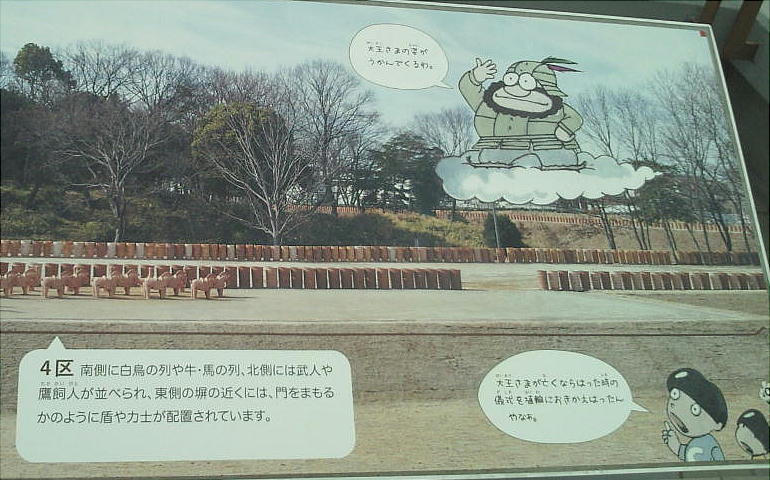

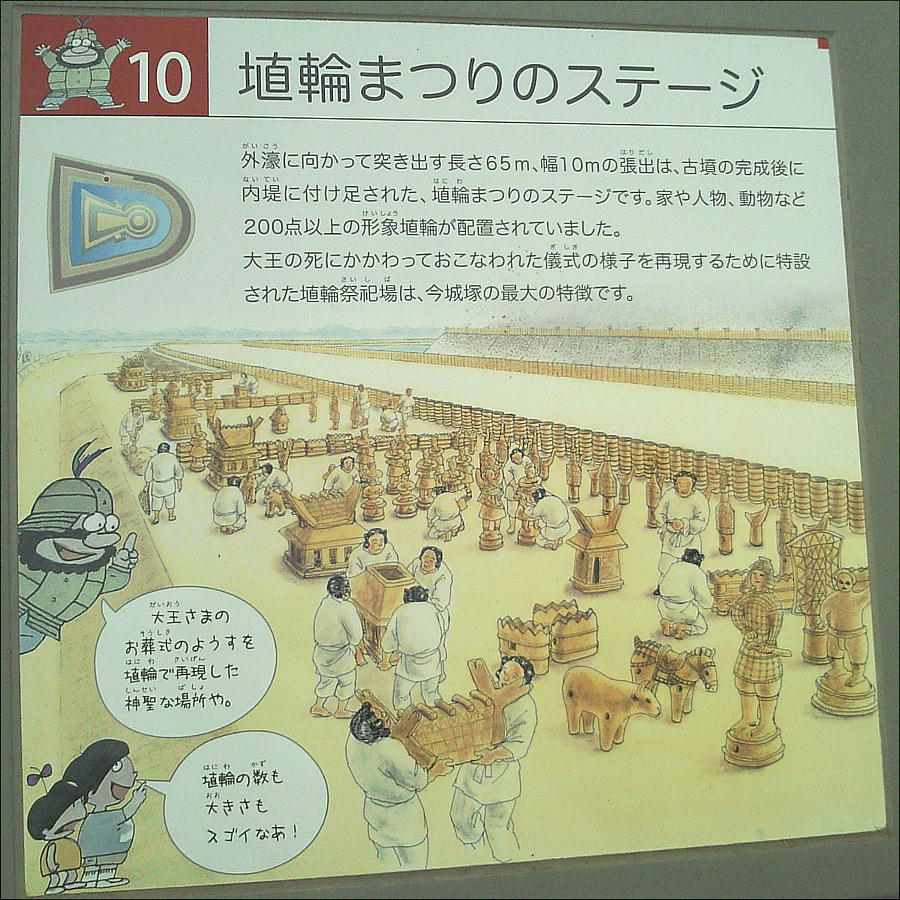

今城塚古墳 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (続き) 墳丘の荒廃が著しいことは、一時は織田信長が三好家を攻めた1568年(永禄11年)の摂津侵攻に際し築いた城砦として使われたためと 理解されていたが、発掘調査の結果、1596年(慶長元年)の伏見大地震によって墳丘が崩壊したものとの見方が強まっている。同古墳 は宮内庁から陵墓及び参考地に指定されていないため、一般人が見学可能であるとともに、最近までは墳丘は近隣住人の散歩道になっ てもおり、環濠は魚釣り場として利用されていた。 高槻市では史跡公園としての整備を目指しており、1997年(平成9年)以降、その ための情報を得るための発掘調査を継続的に行っている。 なお、2011年4月1日、日本初となるであろう埴輪祭祀場を発掘調査位置にレプリカにて復元し、また復元埴輪等を展示する史跡今城塚 古代歴史館と史跡今城塚古墳を一体的に公開し、世界に向けて歴史遺産として発信しすることとなった。 発掘は、1997年(平成9年)から毎年、高槻市埋蔵文化財調査センターが行っている。二重の濠を区分する内堤から形象埴輪や埴輪祭 祀(はにわさいし)区が出土し、出土点数や埴輪祭祀区の規模が日本最大のものである。埴輪祭祀区は、東西62-65m、南北約6mの広さ で、家形15、柵形25、蓋形4、大刀形14、楯形1、靱(ゆき)形1、武人形2、鷹匠(たかしょう)形2、力士形2、冠帽男子1、座像男子4、 巫女(みこ)形7、四足動物(馬形など)18、鶏形4、水鳥形13の合わせて113点以上が出土した。なかでも家形埴輪は、高さが170cmも あり人の身長並みで、入母屋(いりもや)造りで、神社建築の屋根を飾る鰹木(かつおぎ)、千木(ちぎ)があり、高床の柱を円柱で 表現している。吹き抜けの構造で神社とも考えられる。

驚いた、周囲もそうとう整備されている。古墳の周囲は葺石でその形がはっきり判るようになっているし、かって釣り堀だった外濠は 池になるか埋め立てられている。周囲の堤防上も植林され整地されている。相当予算を使っただろうな。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田