阿武山古墳(藤原鎌足の墓)

ここも、以前(2002)私(筑前)が一人で訪れた時のHPから転載する。殆ど全面的にCOPYしているが、その部分は全て青字である。

Music: Top of the world

Music: Top of the world

今回は埴輪公園から二手に分かれて阿武山へ来た。健脚組とタクシー組である。錦織さん、郭公さん、筑前の3人組がバス通りを 歩き出したのだが、道を間違えて住宅街の中を突っ切ってしまった。おかげでタクシー組より早く地震観測所の前までは来たのだ が、160段という石段を登らねばならなかった。おまけにそこから、登山道のようで獣道のような山道を登ったので息も絶え絶 え。上下の写真は、その歴戦の後、ハァーハァー、ゼィゼィ言っている所である。

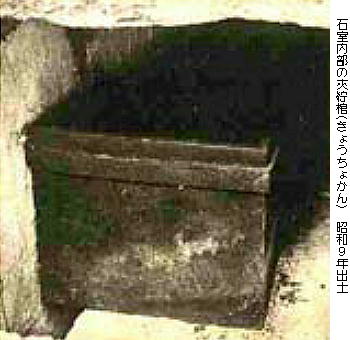

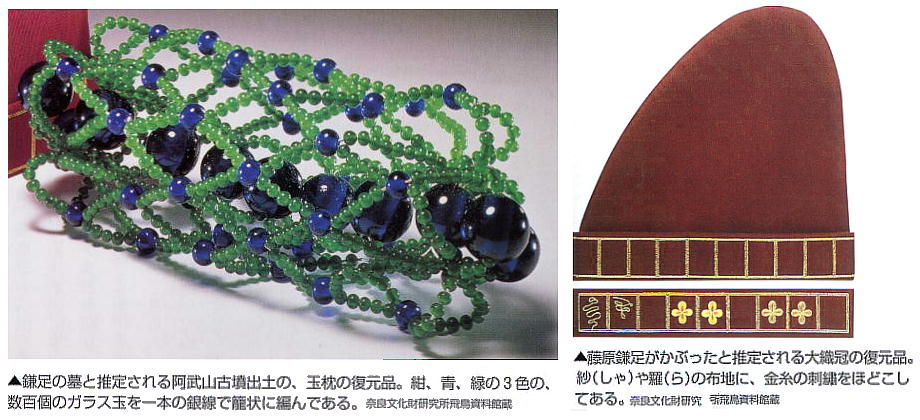

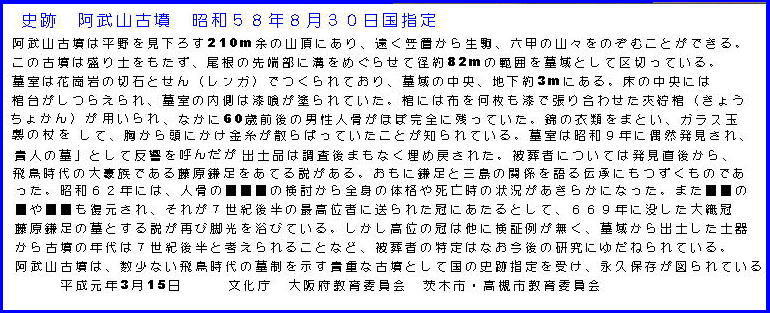

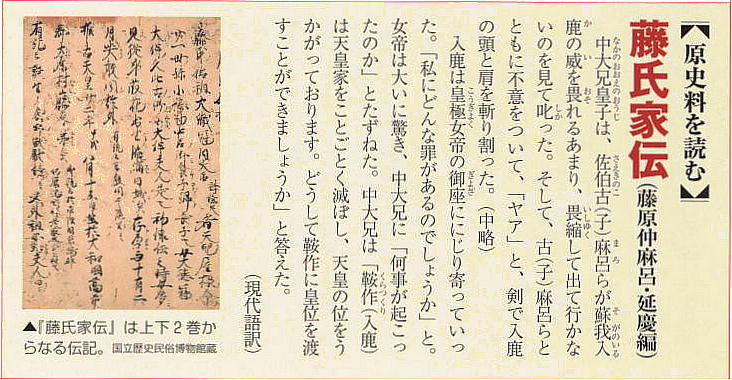

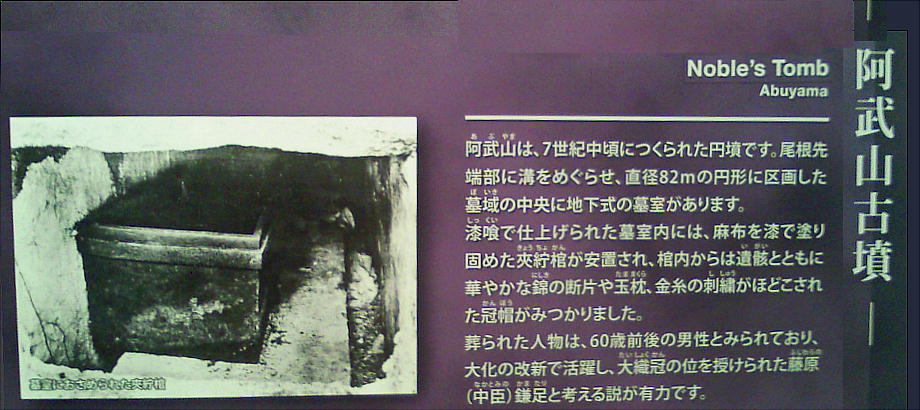

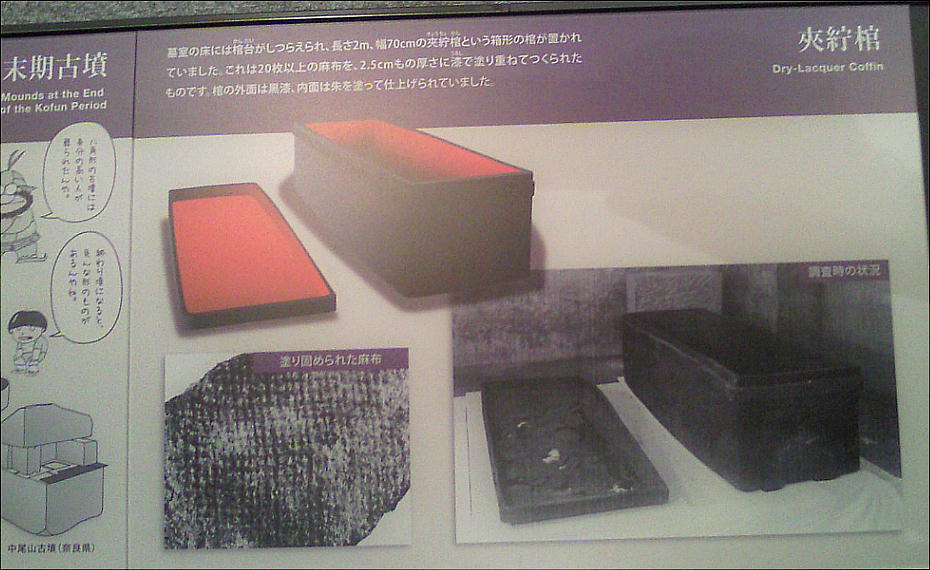

大阪府の高槻市。継体天皇陵とされる「今城塚古墳」から北北西の方角に、阿武山(海抜281.1m)と呼ばれる山がある。 その麓の、茨木市大字安威(あい)および高槻市奈佐原(なさはら)にまたがる場所に、阿武山古墳(あぶやまこふん)がある。 現在では山麓まで住宅が密集し、山腹の一部もえぐられたように宅地が開発されている。山頂付近に、地震観測所の高い塔を持つ 建造物があるので、すぐにわかる。この古墳は、昭和9年(1934)、京都大学阿武山地震観測所の施設拡張工事によって発見され、 京都大学の梅原末治氏らによって発掘調査が行われた。古墳時代終末期の古墳で、直径約80m、石室は花崗岩の切石とレンガで 造られ、内側は漆喰を塗り、中央に棺台があった。台上には麻布を漆で固めてつくった夾紵棺(きょうちょかん)が置かれ、棺内 には60歳前後の男性人骨が横たわり、頭部には、ガラス玉を銀線で連ねて錦で包んだ玉枕が置かれていた。 発見当時「貴人の墓」として注目を集め、墓室の規模や構造、特殊な埋葬形態から、被葬者は相当な地位にあった人物と考えられ、 「藤氏家伝」には、藤原鎌足は「大化の改新」(645年)の前年に三島の地に隠棲しており、669年山科精舎に埋葬後、阿武 山、そして多武峯へと改葬されたと伝えられていて、ここを藤原鎌足の墓とする説が沸き起こった。昭和58年に国指定史跡とな った。

地震観測所の脇を「阿武山古墳」という標識に沿って行くと「大阪学院大学」と書いたフェンスにぶち当たる。資料で阿武山古墳 も「所有者:大阪学院大学」というのがあったが、今はこの大学の敷地内なのかもしれない。

阿武山古墳は標高約214mの、京都大学阿武山地震観測所に隣接した場所にある。茨木市と高槻市のほぼ境界線上にあり、北摂 丘陵から南へ派生する多くの丘陵支脈の一つである。この古墳には通常の古墳に見られるような墳丘はない。小高い丘で、標識が なければとてもここが古墳とはわからない。山の地形を利用してつくられており、円墳という資料があるが、円墳と言えば円墳の ようでもあり、そうでないようにも見える。しかし通常言う円墳の形状ではない。 この古墳は昭和9年(1934)に、地震観測所の拡張工事中に発見された。出土した土器(下写真)から見て、古墳の築造年代は、7 世紀前半〜後半と考えられており、飛鳥時代としては、数少ない貴重な墓として、国史跡に指定されている。発見当時の一般公開 には、わずか10日間に2万人が見学に訪れたと言われ、いかに衆人の注目を集めた大発見であったかがわかる。

南側から見た墓室の全景(下)。山道から墓室まではコンクリートで舗装された遊歩道がつけられている。墓室として囲われた場 所には木が植えられている。カシ(イチイガシ)のような木と鎖で囲われていて、「墓室」と書かれた標識が設置されている。墓 はこの地下約3mにあるが、囲ってなければ位置もわからないほど普通の地面である。

墓室、棺などはかなり凝った造りで、棺内にはミイラ化した高齢の男性の人骨一体が、頭部には、ガラス玉を連ねて綿でつつんだ 玉枕と金糸をまとって葬られていた。金糸をまとっているところから、古代の天皇か、それに準ずる高位の者の遺体と推定された。 しかしその事で、調査はいきなり中断させられてしまう。皇族の可能性もあるため、科学的調査は非礼にあたると内務省が介入し、 4ヶ月後には棺と遣体は元通りに埋めもどされてしまった。当時は軍部の権勢が全盛で、天皇家絶対の風潮の中、内務省が憲兵隊 を動員して、研究者らの立ち入りを禁止し、出土品も含めてすばやく埋めもどしてしまったのである。 しかし、現場工事の主体が京都帝国大学であったことは幸いだったかもしれない。学術的な調査が実施され、報告書も、大阪府か ら梅原末治氏を中心とした執筆陣によるものが「大阪府史蹟名勝天然紀念物調査報告第七・摂津阿武山古墓調査報告」として、昭 和11年(1936)3月に刊行されている。

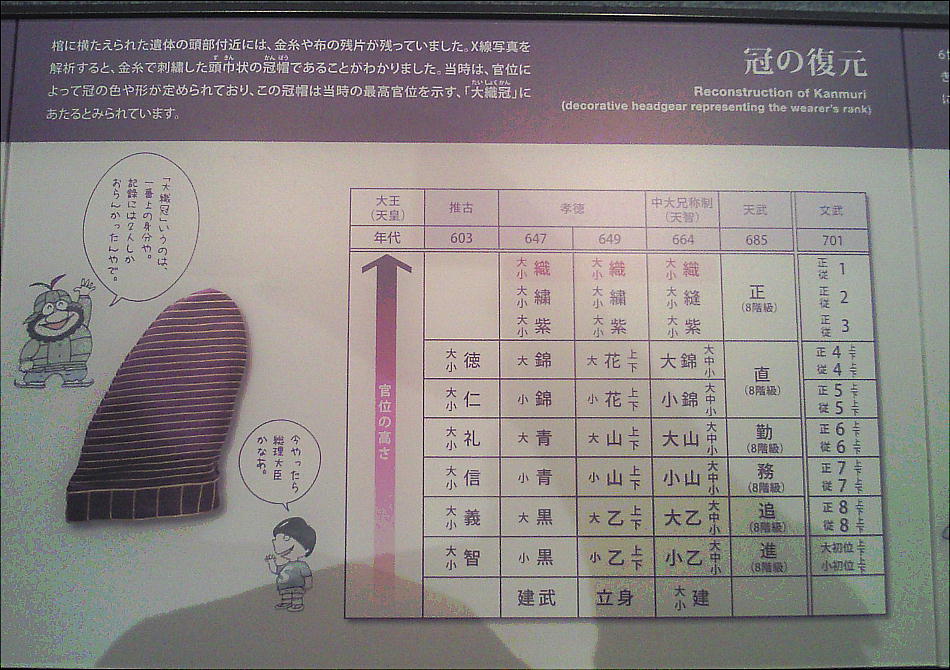

その後、古墳については一部の研究者を除き殆ど忘れられていたが、ほぼ半世紀後の昭和57年(1982)に、京大地震研の一室か ら、古びた数十枚の写真が発見された。それは、発掘直後に京大の研究者たちが密かに撮影した、阿武山古墳被葬者のレントゲン 写真原板を含む調査写真だった。さらに、遣体から採取した頭髪も見つかり、奈良国立文化財研究所と東海大学医学部整形学科に よる数年がかりの分析調査が行なわれた。昭和62年(1987)になって、発掘当時撮影されたX線写真の分析が行われその結果、埋 葬者は背骨と肋骨の骨折が原因で死亡しており、金糸は冠帽の刺繍に用いたとも推定されるという報道がなされた。

これをもって再び被葬者が「藤原鎌足」ではないかと再び取りざたされた。朝日新聞のトップの大見出しは、「藤原鎌足の墓だっ た」というものであった。TV報道などでも盛んに「鎌足墓」説が報じられ、まるで学術的にも阿武山古墳が、藤原鎌足の墓と決 定したような過熱ぶりだった。遺体が纏っていた金糸が、「藤原鎌足に送られた「大織冠」ではないかとされ、また鎌足の死亡の 原因が落馬によるものだという記事もあり、骨折がこれを証明している、という訳である。

「大織冠」とは、藤原鎌足が死ぬ直前、藤原姓とともに天皇から下賜されたもので、冠位十二階より上位の、冠位の最高位を表し、 日本書紀にもその記録が残されている。もし、金糸が大織冠のものなら、阿武山古墳は藤原鎌足の墓ということになる。直木孝次 郎などは、「阿武山古墳が鎌足の墓であることは、文献上からも肯定することができる。」と結論づけている。

しかし、鎌足墓説には当然反駁もある。阿武山古墳の被葬者が藤原鎌足であるという説は可能性のひとつを提示したにすぎないと し、他にもたとえば鎌足とほぼ同時代の阿部倉橋麻呂(内麻呂)や蘇我倉山田石川麻呂などをあげる学者もいる。 また古墳の封土部分から出土した須恵器は、七世紀前半代のものといわれており、それを軸に考えれば鎌足らよりも前、つまり大 化前代の人物を想定できる可能性もある。そうなればほとんど被葬者の推定は不可能である。前述「梅原報告書」は、被葬者が、 「其の何人であるやの問題は蓋し永久の疑問たるを免れないであらう」と結んでいる。

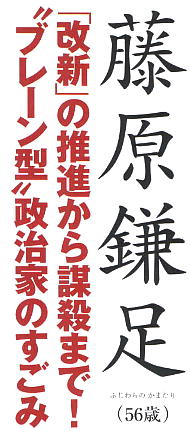

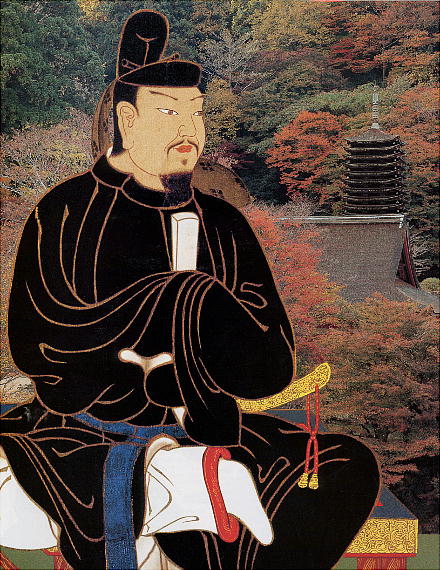

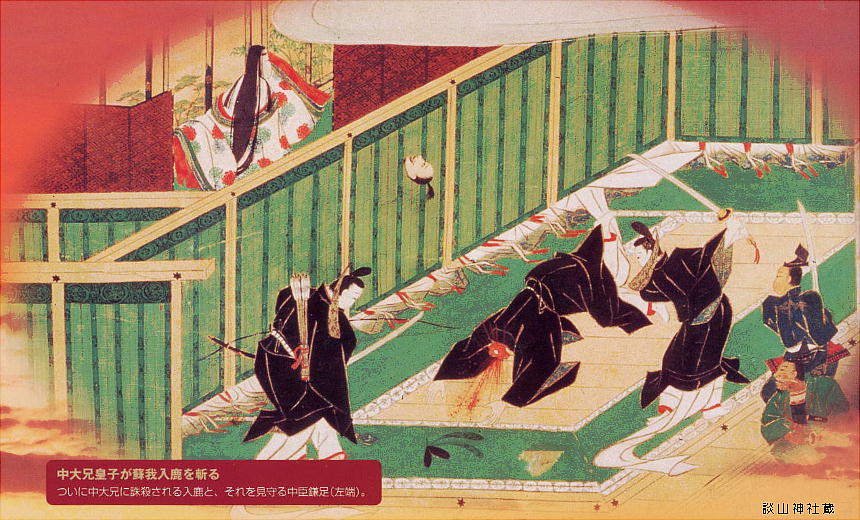

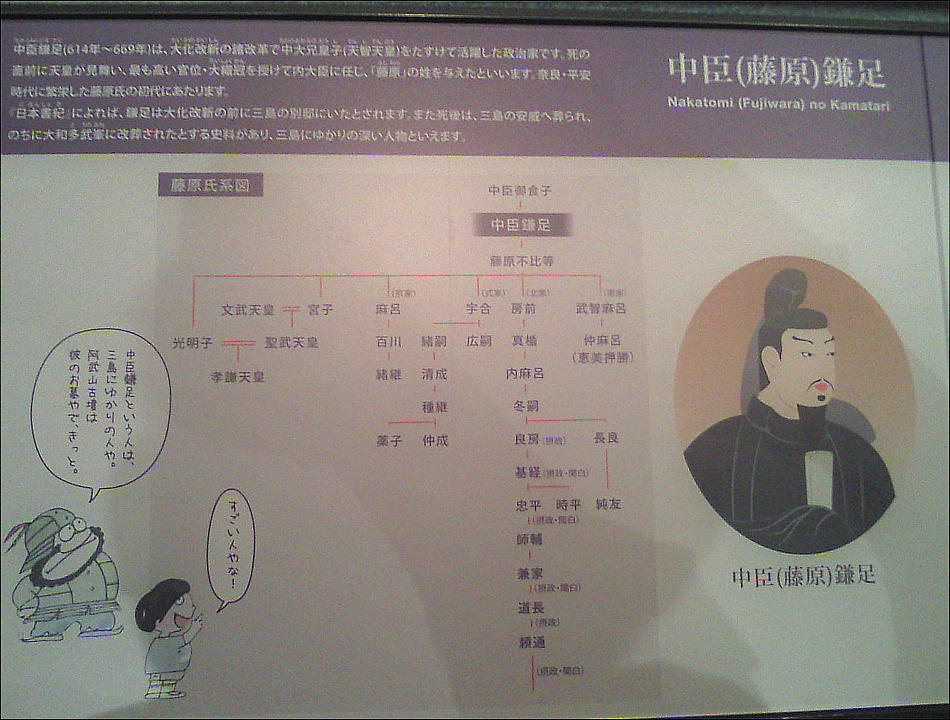

【藤原朝臣鎌足(ふじわらのあそんかまたり)】 藤原朝臣・内大臣・内臣・藤原卿 推古22〜天智8(614〜669) 旧姓名 中臣連鎌子。父は中臣御食子(みけこ)、母は大伴久比 子卿乙女智仙媛(咋子のむすめ智仙娘)。藤氏家伝は長男とするが、字を仲郎とし、この名からすると次男だったとの説も。 子に定恵(多武峰縁起・略記などによれば実父は孝徳天皇)・不比等(一説に実父は天智天皇)・氷上娘・五百重娘がいる。家伝によれ ば、胎内にある時から泣き声が聞こえ、12ヶ月で誕生したことから「非凡な子」といわれた。聡明仁孝で幼年にして学問を好んだ という。周の太公望の撰とされる兵法書「韜」を愛読し、権謀術数を学んだ。 舒明12年(640)10月、隋から南淵請安が帰国し、中大兄皇子と共に外典の講義を受けたが、軽皇子(孝徳天皇)とも親交があった。 皇極4年(645)、強大になった蘇我入鹿の力を削ぐため、皇極天皇の眼前で中大兄皇子らと蘇我入鹿を謀殺する。(乙巳の変:いっし のへん)。世に「大化の改新」と呼ばれる政変である。孝徳天皇即位後、大錦冠を授かり内臣となる。 斉明元年(655)、大紫冠(三位)を授かる。天智年間、帝の命により「近江律令」を制定。天智8年(669)10月病を得、15日、自邸 に派遣された大海人皇子より、大織冠(たいしょくかん)と藤原の姓(かばね)と大臣(おおおみ)の位を授かる。日本史上、大織 冠を賜ったのは鎌足ひとりである。翌日16日、死去。56歳。(一書には50歳との記事も見える)。 10月10日に鎌足を病床に見舞った天智天皇は、「何も思い残すことはありません。葬儀は質素にして民に迷惑がかからないよう にお願いします。」と言う鎌足の言葉に涙を流し、鎌足の死を聞いたときには号泣したと伝えられる。藤氏家伝には「淡海之第」で 薨じ、山階精舎で葬儀をしたとある。

大化改新から24年。天智天皇と鎌足は、常に手を携えて中央集権的な律令国家の建設に邁進してきた。神道に関わる中臣一族の系 統に生まれ、そもそも神官となるはずだった鎌足は、父の死後これを拒否して政治の世界に飛び込み、台頭してきた新興勢力の蘇我 氏に脅威を感じていたはずである。また、唐から帰国した南淵請安(みなみぶちのしょうあん)の元で学んでいた鎌足は、唐が高句 麗征伐に踏み切ったという緊張した国際情勢も知っていたはずであり、強大な中央集権国家の必要性をいち早く感じ取っていたであ ろう。 鎌足は、蘇我氏打倒の体制づくりに向けて軽皇子(後の孝徳天皇)に近づき、さらに中大兄皇子(後の天智天皇)とも知己を得る。 そして、蘇我一族の内部の対立関係を利用して、蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわまろ)の娘と中大兄皇子を結 婚させ、石川麻呂を見方に引き入れる事に成功する。大化の改新は、この鎌足の画策が無ければ成功しなかったであろうと言われて いる。 大化改新による、公地公民制の改革や近江遷都などにおいても、即位しないまま政務を行う天智天皇を助けて、常にその側近として 仕え、典型的なブレーンとして絶大な信任を得ていったと考えられる。公的な面のみならず、改革に反対する古人大兄皇子(ふるひ とのおおえのおうじ)勢力の謀殺にも深く関与していたという説もある。死を聞いて、天智天皇が号泣したというのも、二人の仲が 肉親以上に堅い絆で結ばれていた事を想像させる。

鎌足の長子・定恵(じょうえ)は早世していたが、次子不比等(ふひと)は後に皇室の外戚としての地位を築き、藤原氏隆盛のもと となった。当初多くの中臣氏が藤原氏を名乗ったが、文武2年(698)以後は不比等の子孫のみに限定された。以後、藤原家は、摂 政・関白・太政大臣を輩出し、平安時代の宮廷政治を独占する存在となってゆく。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 166回例会・高槻市・摂津富田