SOUND:私の城下町

SOUND:私の城下町

2011.07.18 佐賀県唐津市

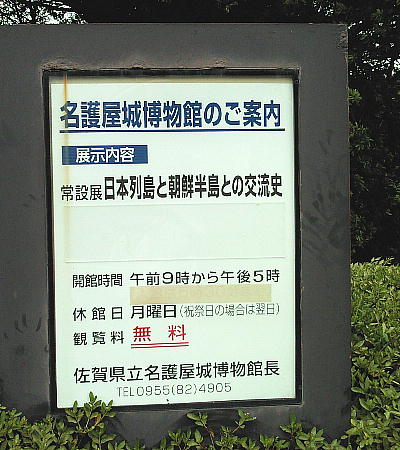

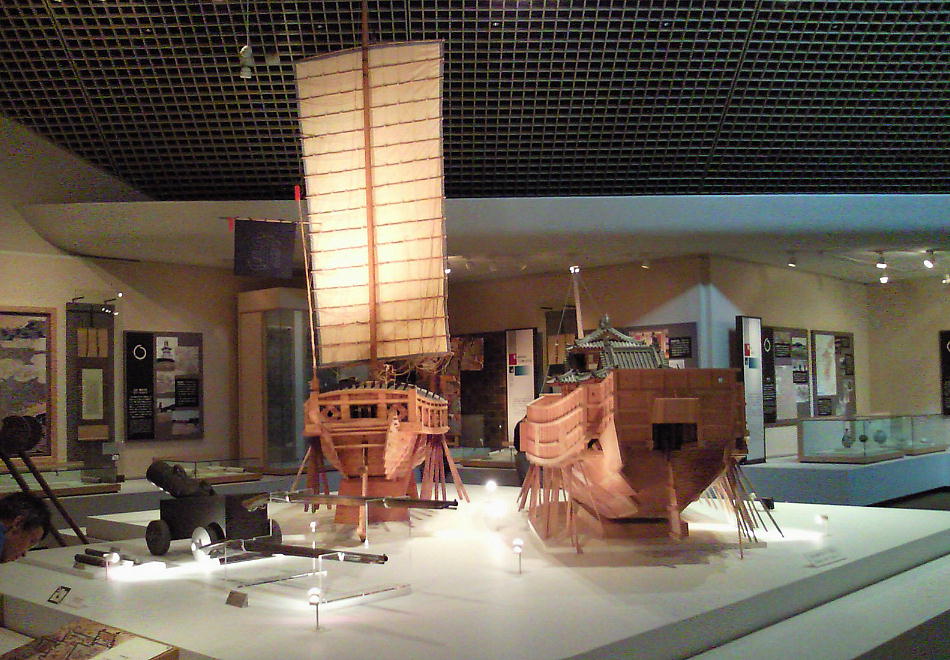

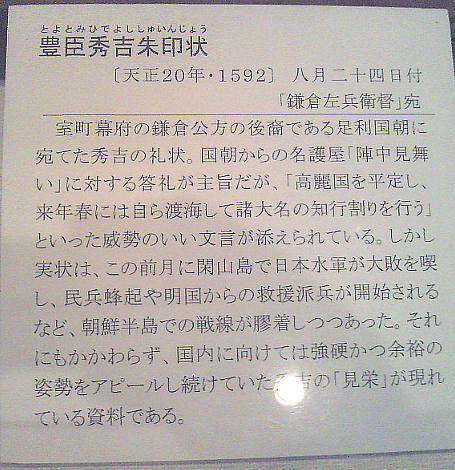

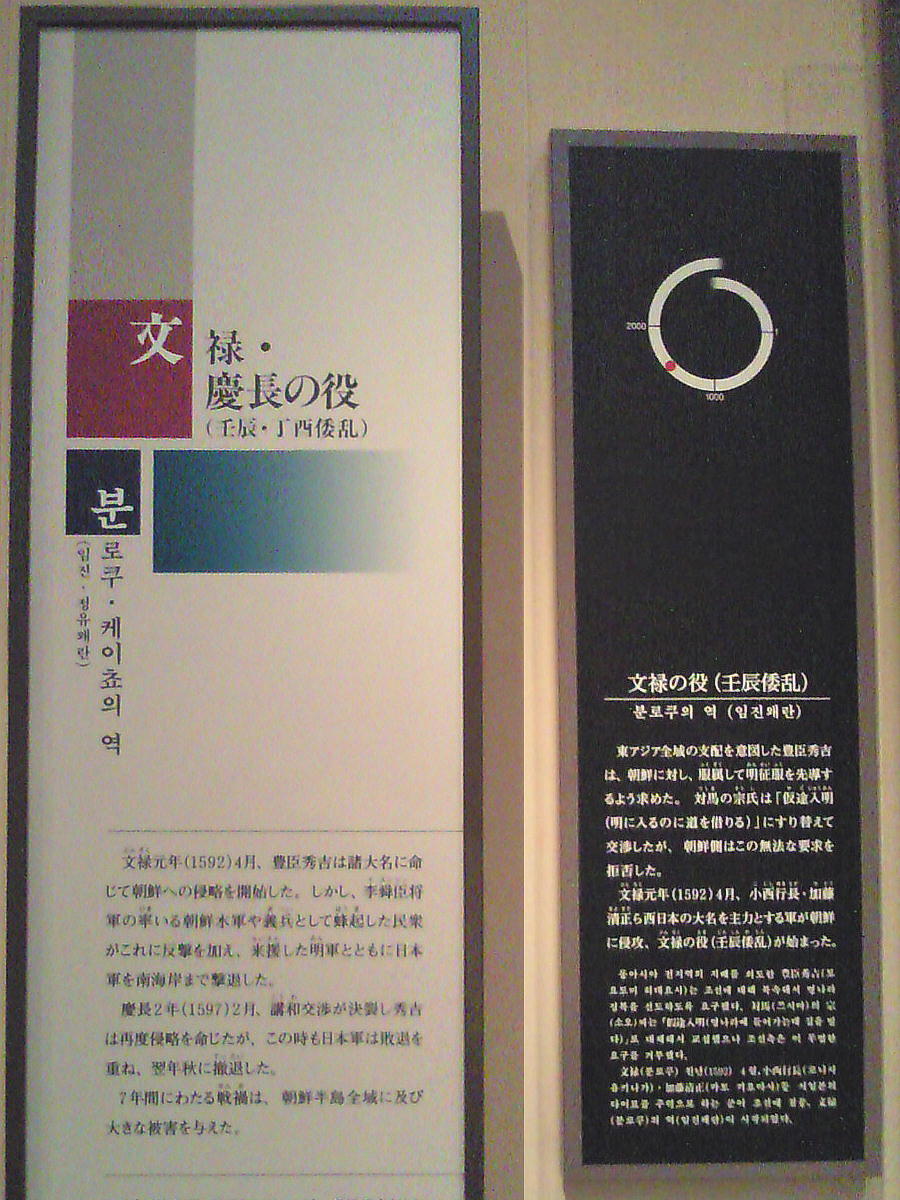

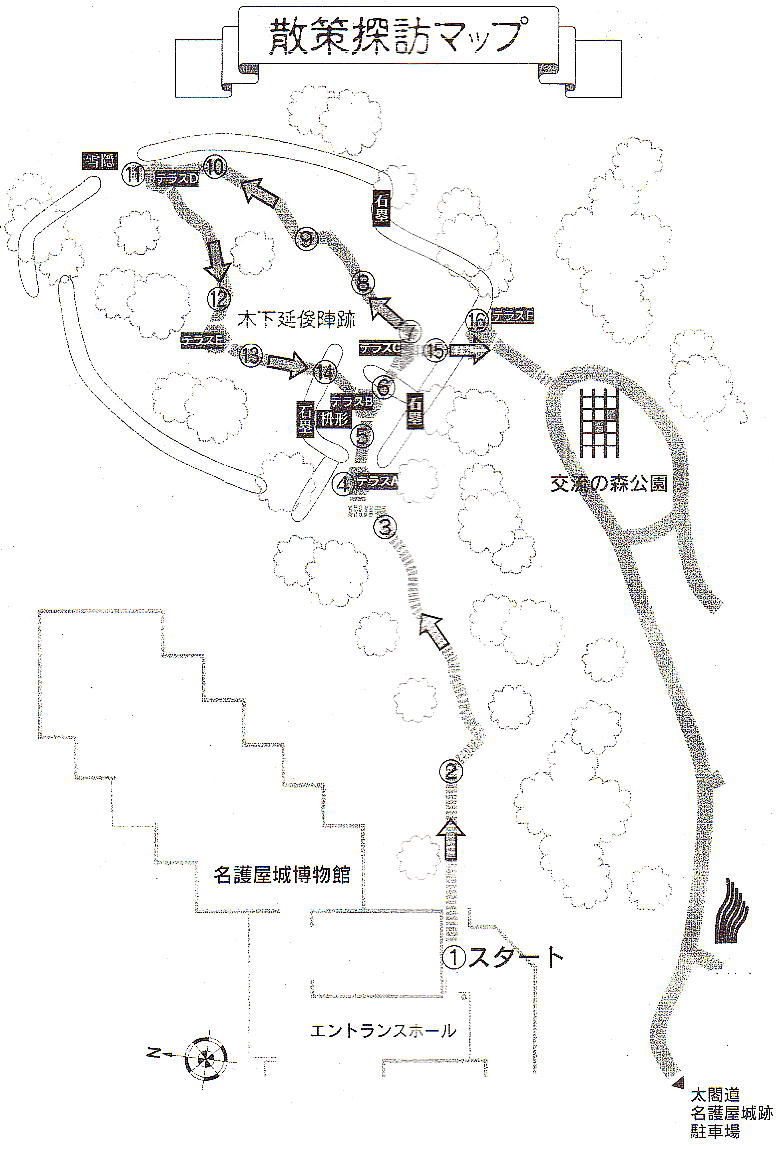

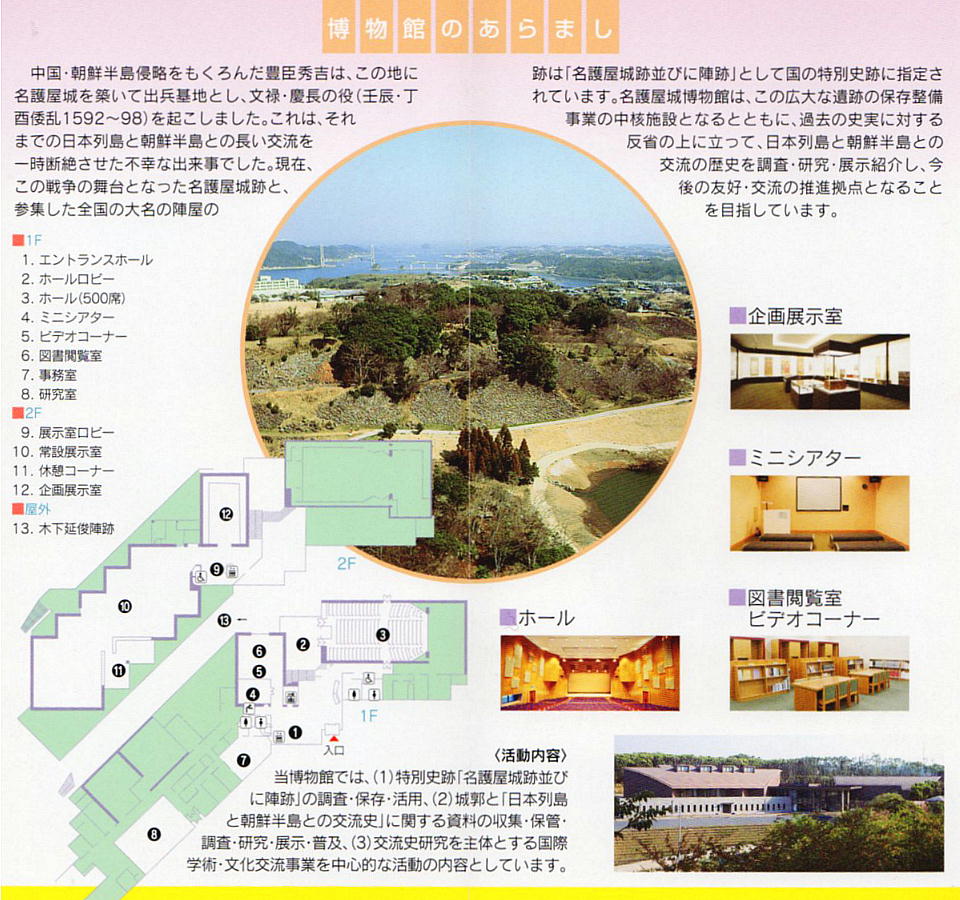

佐賀県立名護屋城博物館 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Saga Prefectural Nagoya Castle Museum 名護屋城博物館 施設情報 正式名称 佐賀県立名護屋城博物館 専門分野 人文・歴史 事業主体 佐賀県 管理運営 佐賀県 建物設計 前川設計事務所 延床面積 4,342.56㎡ 開館 1993年10月30日 所在地 〒847-0401 唐津市鎮西町名護屋1931-3 アクセス JR唐津駅からバス「名護屋城博物館入口」下車徒歩5分 佐賀県立名護屋城博物館(さがけんりつなごやじょうはくぶつかん)は、佐賀県唐津市鎮西町にある博物館。豊臣秀吉の朝鮮侵略 (文禄・慶長の役)の出兵拠点として築かれた名護屋城跡に隣接している。 展示内容 テーマ「日本列島と朝鮮半島の交流史」 (2)特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」の保存整備 (3)日韓の文化・学術交流 朝鮮併合における朝鮮総督府がおこなった朝鮮半島における鉄道、道路、港湾、大学建設等の社会資本整備に関する資料 入館案内 所在地 : 〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3 入館料 : 無料 企画展期間中は有料 開館時間: 9:00〜18:00(入館は17:30まで) 休館日 : 毎週月曜日(ただし、祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日〜12月31日) アクセス: JR唐津駅からバス「名護屋城博物館入口」下車徒歩5分

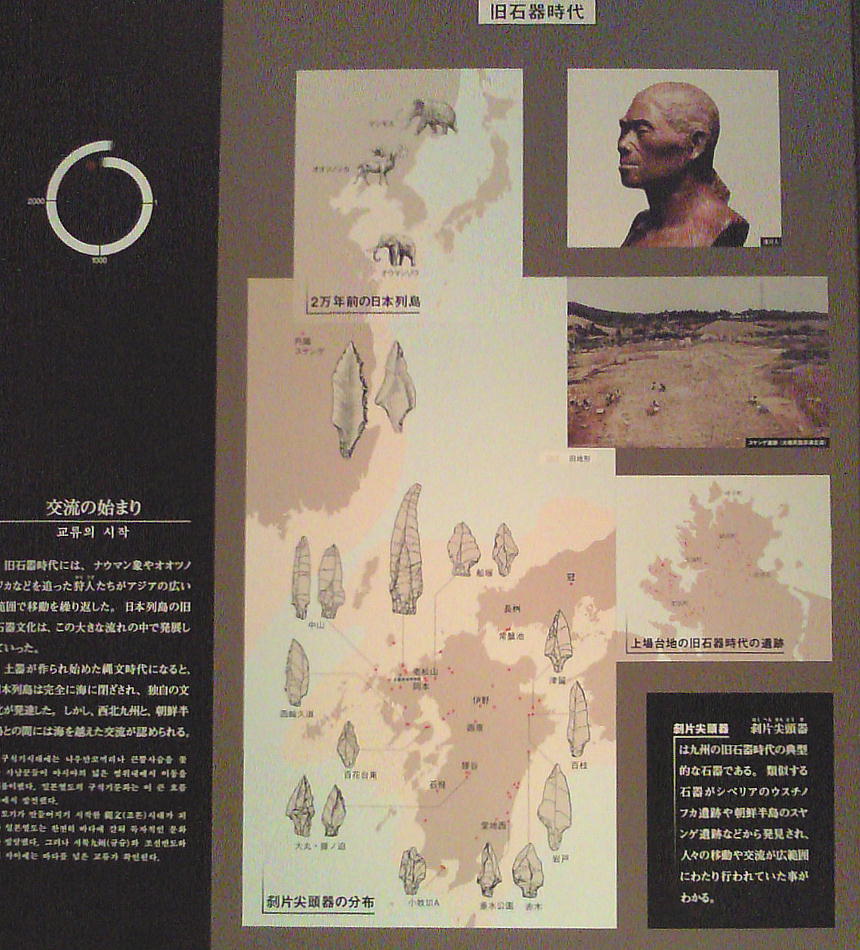

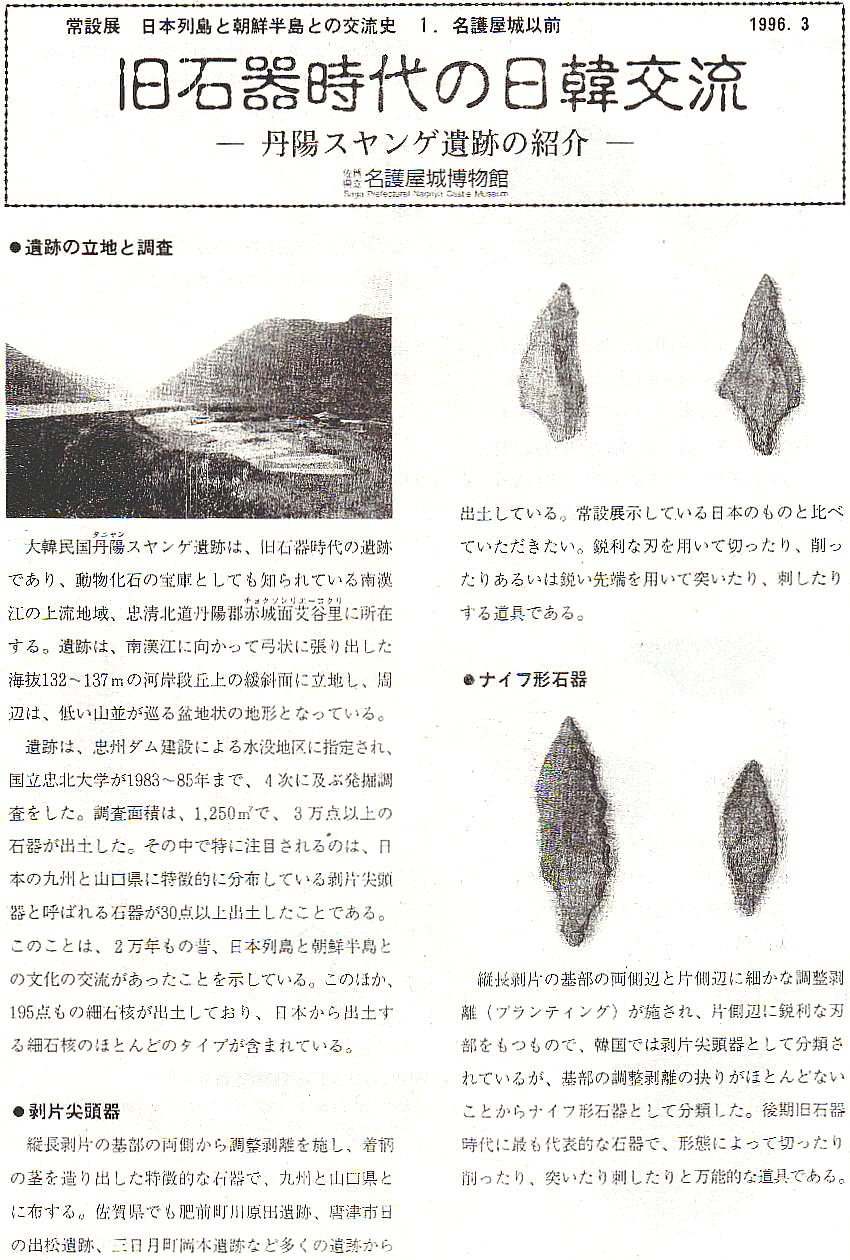

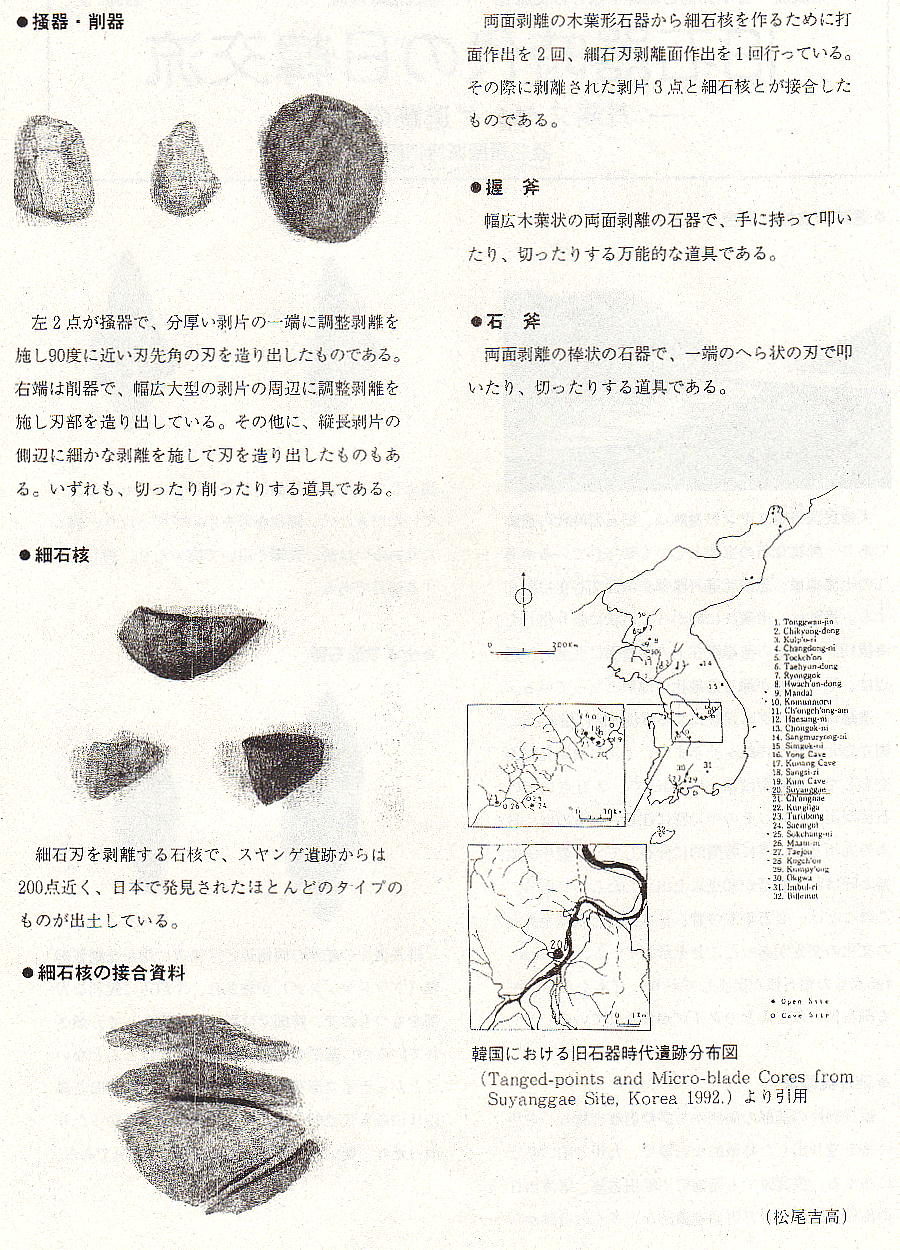

日本列島に人間が住み始めたのは、大陸と陸続きであった5〜10万年前であるが、東松浦半島では約2万年前の旧石器時代の終わり 頃から人々の生活の後が確認されており、縄文時代にかけても多数の遺跡が発見されている。ちなみに、朝鮮と対馬の間は氷河でつな がっていて、陸地はつながっていなかった、という説が現在では有力である。

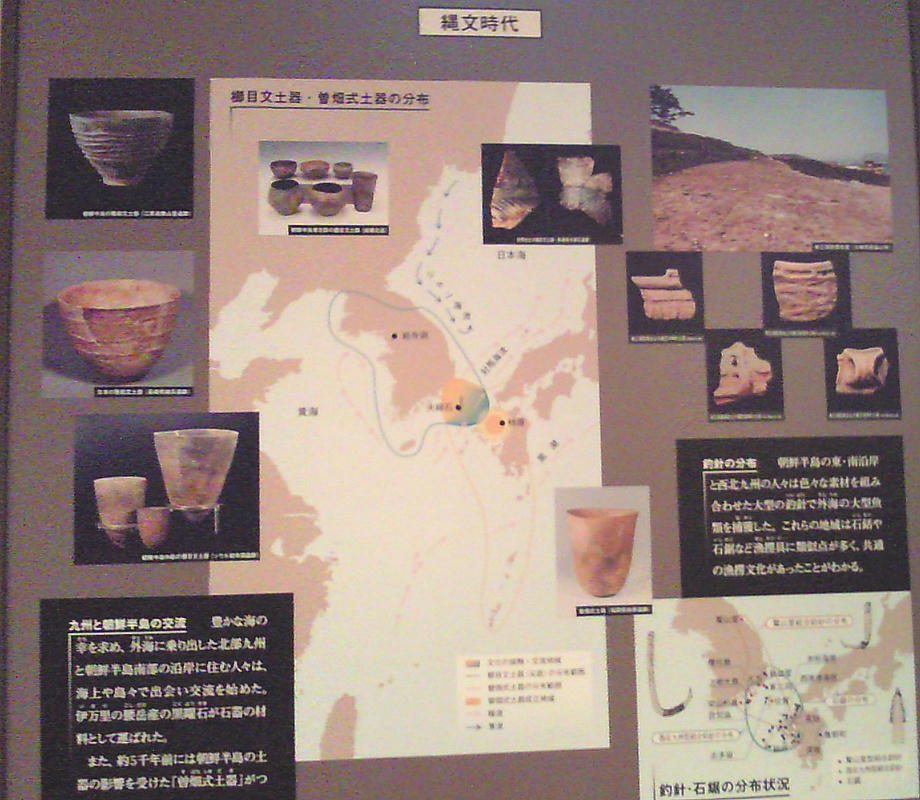

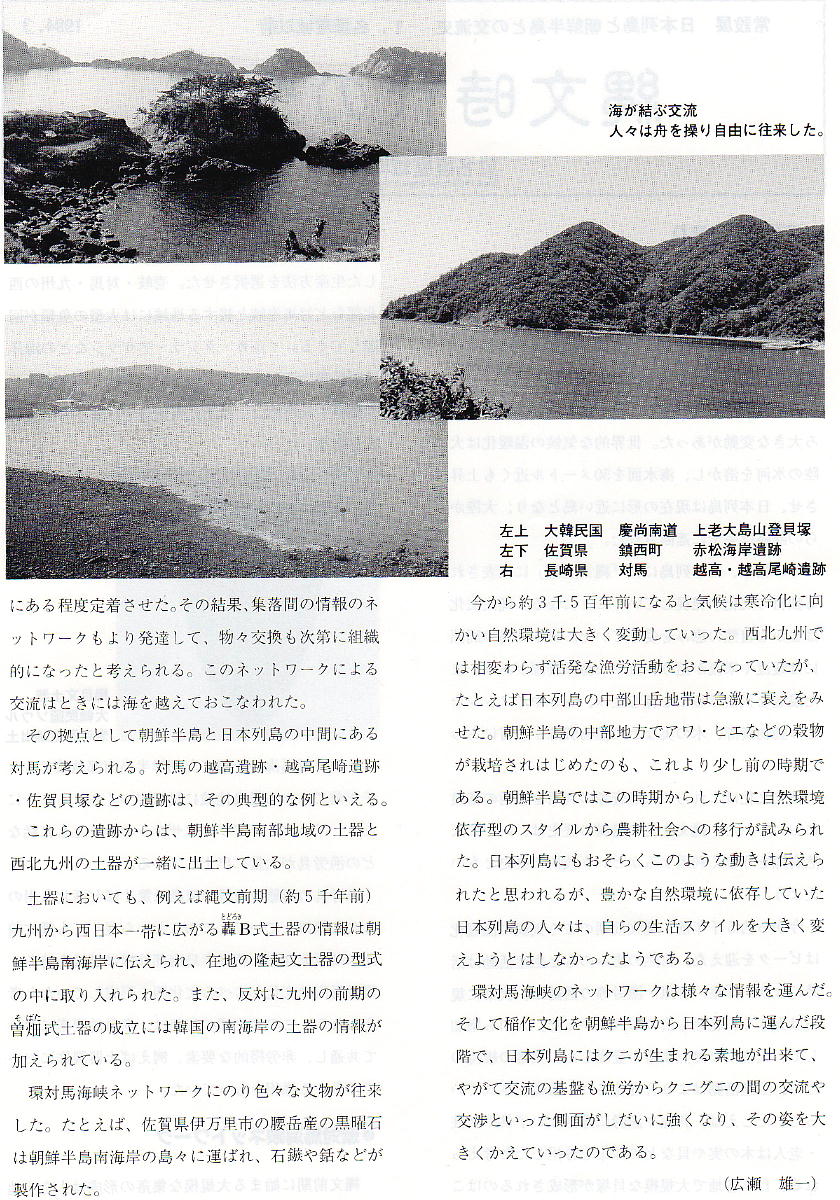

縄文時代には、日本列島と朝鮮半島との交流も活発になったようで、朝鮮半島の「櫛目文土器」の影響を受けた「曽畑(そばた)式土 器」が九州から沖縄にかけて分布する一方、石器の素材となる腰岳(こしだけ:佐賀県伊万里市)産の黒曜石が朝鮮半島南西部の遺跡 から出土している。また、朝鮮半島東・南沿岸と九州北西部地域では、外海の大型魚類を捕獲するための石銛(もり)や釣り針などの 類似品から、共通の漁労文化があったことも推定されている。

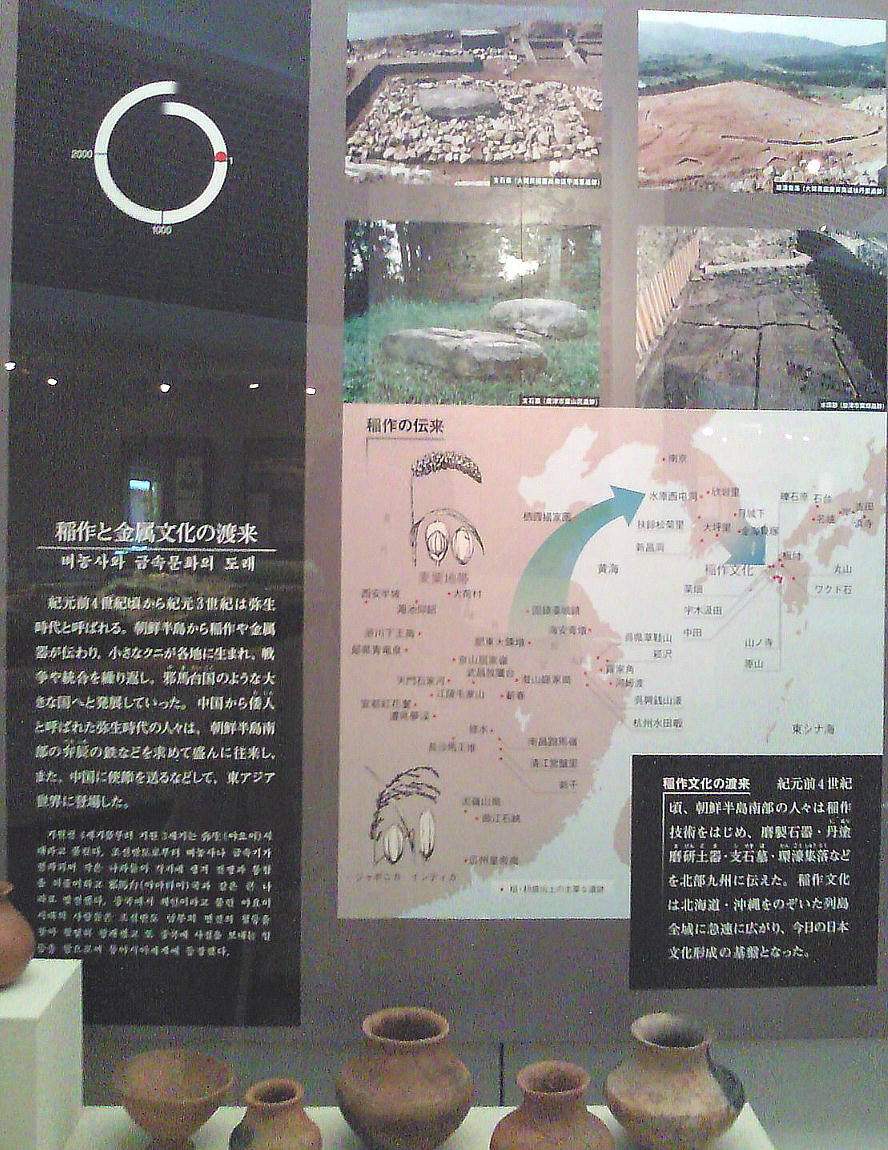

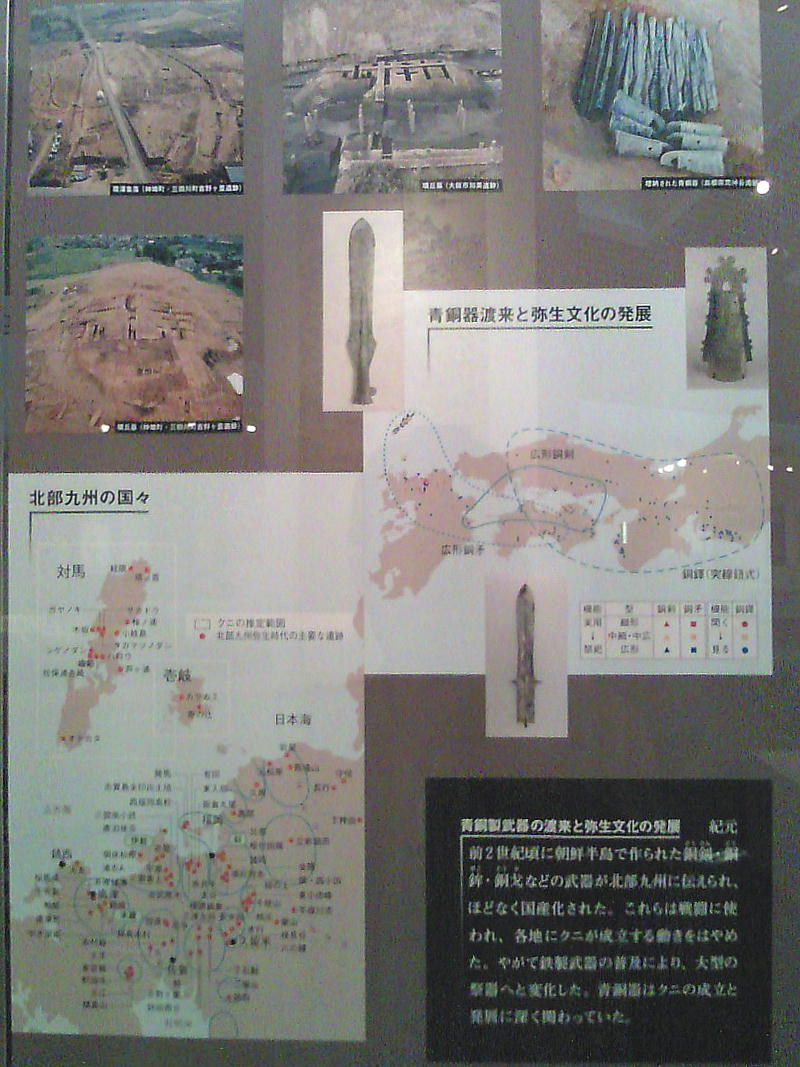

紀元前4〜3世紀には、大陸から朝鮮半島を経由して稲作や金属器が伝わり(最近稲作に関しては、中国大陸長江河口から直接九州北 西部経由という説も有力。)、農耕文化が始まった弥生時代には、各地に小さなクニが生まれ、戦争や統合を繰り返して佐賀平野の吉 野ヶ里遺跡に代表されるような大きなクニに発展した。東松浦半島の弥生時代遺跡も「魏志倭人伝」に記載されているクニのひとつで ある「末廬国」の範囲に含まれていたと考えられる。

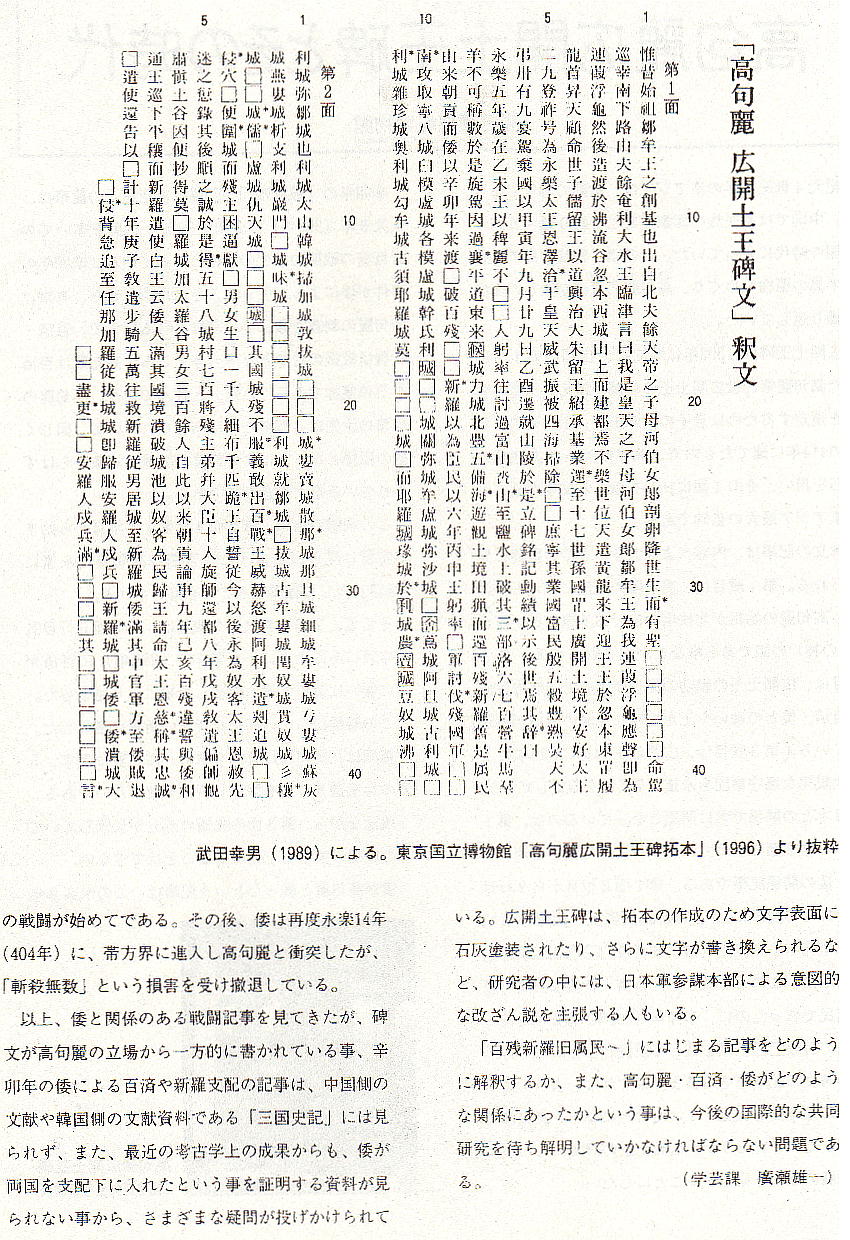

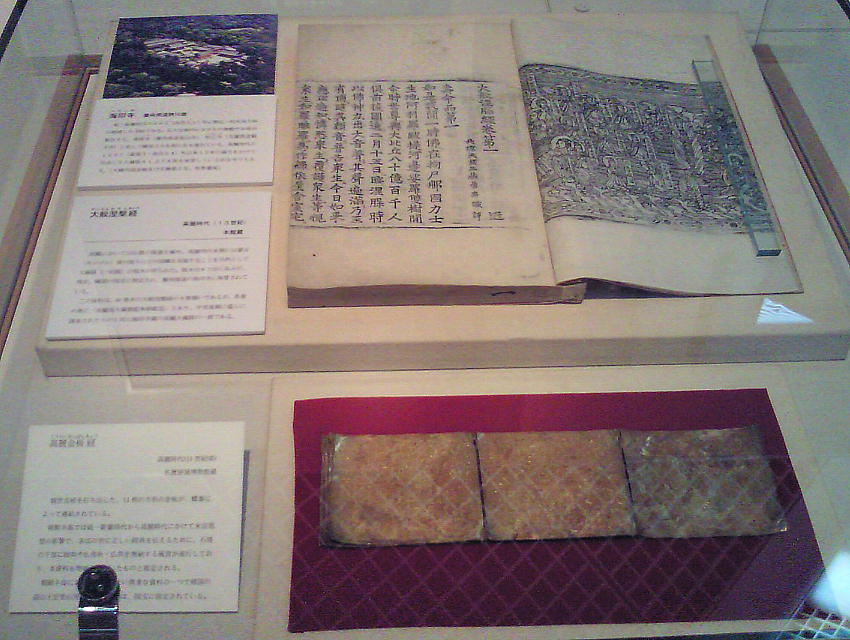

4世紀頃、古代国家が成立し、畿内を中心に巨大な前方後円墳が造られた。5〜6世紀には、百済を通して中国大陸や朝鮮半島から儒 教・仏教などの中国大陸・朝鮮半島の文化が流入した。律令制にもとづく天皇を中心とした中央集権国家体制の確立後は、中国の都城 に倣って藤原京・平城京・平安京などが建設され、遣隋使・遣唐使による外交、新羅・渤海との使節の往来や貿易が盛んに行われた。 九州においては太宰府に外交使節を迎え入れるための「こうろ館」が建設された。

9世紀に入ると国家間の外交関係は後退するが、宋や高麗との商業活動は活発に行われた。中世日本の外交関係では、留学僧や商人な ど民間の活発な交流が特徴である。

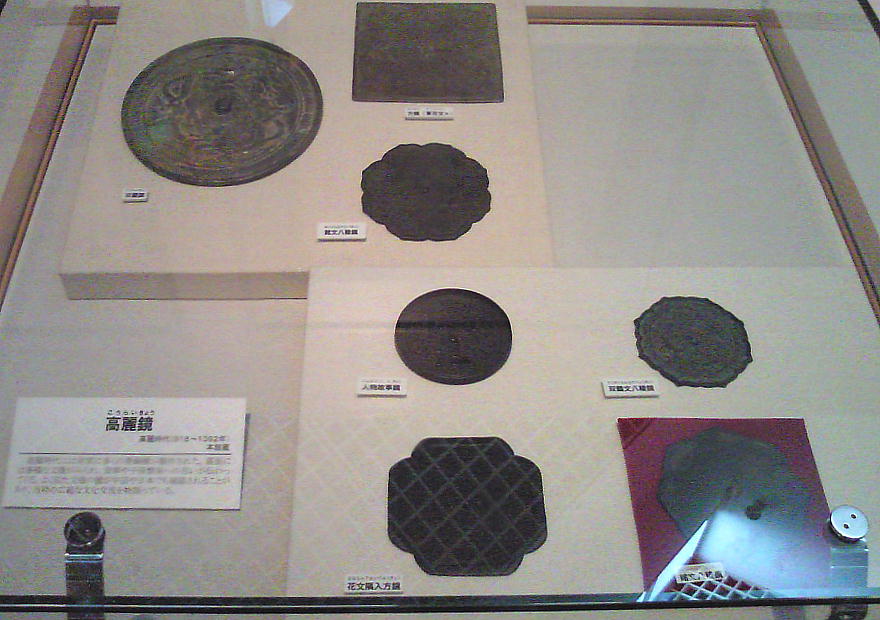

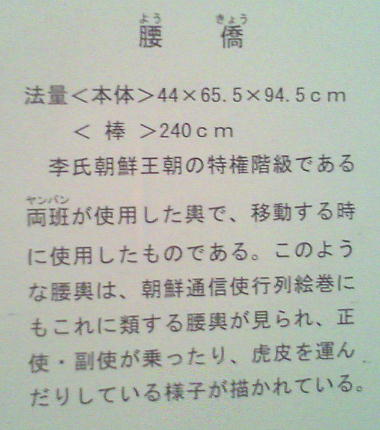

蒙古襲来と倭寇対策を契機として、日本・高麗間で公的な交渉が始まった。その後、両国間ではさまざまな階層の使節が頻繁に往来す るようになり、交流が盛んに行われた。

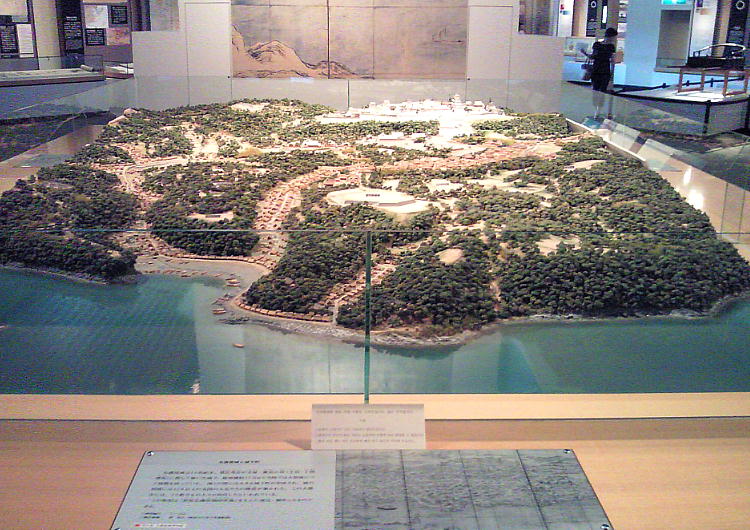

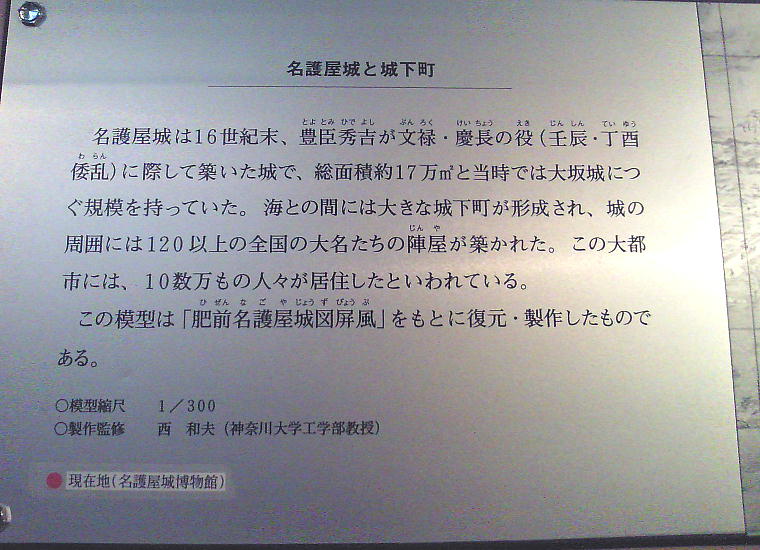

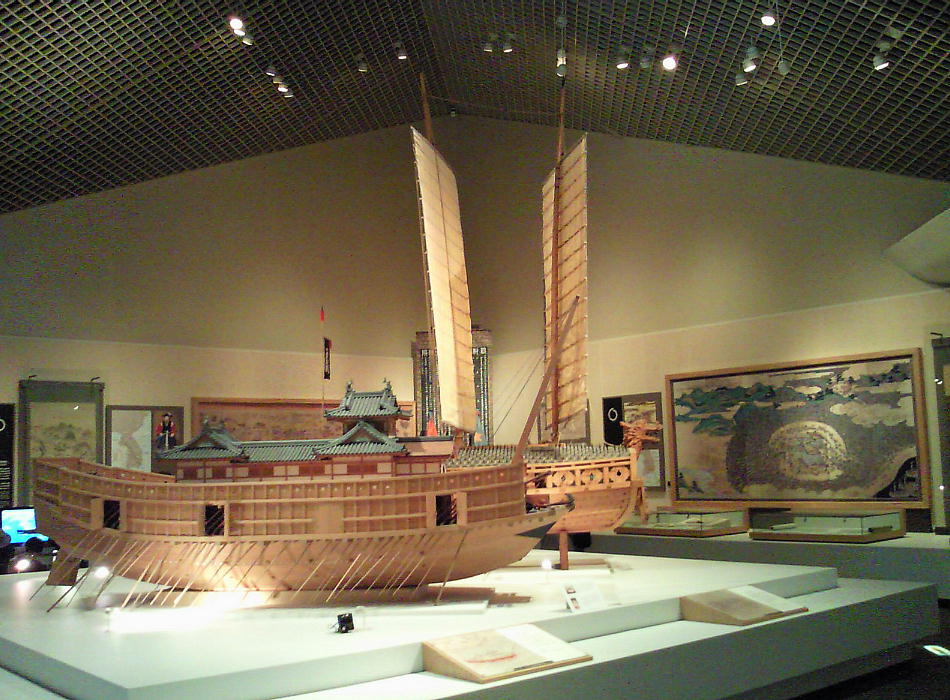

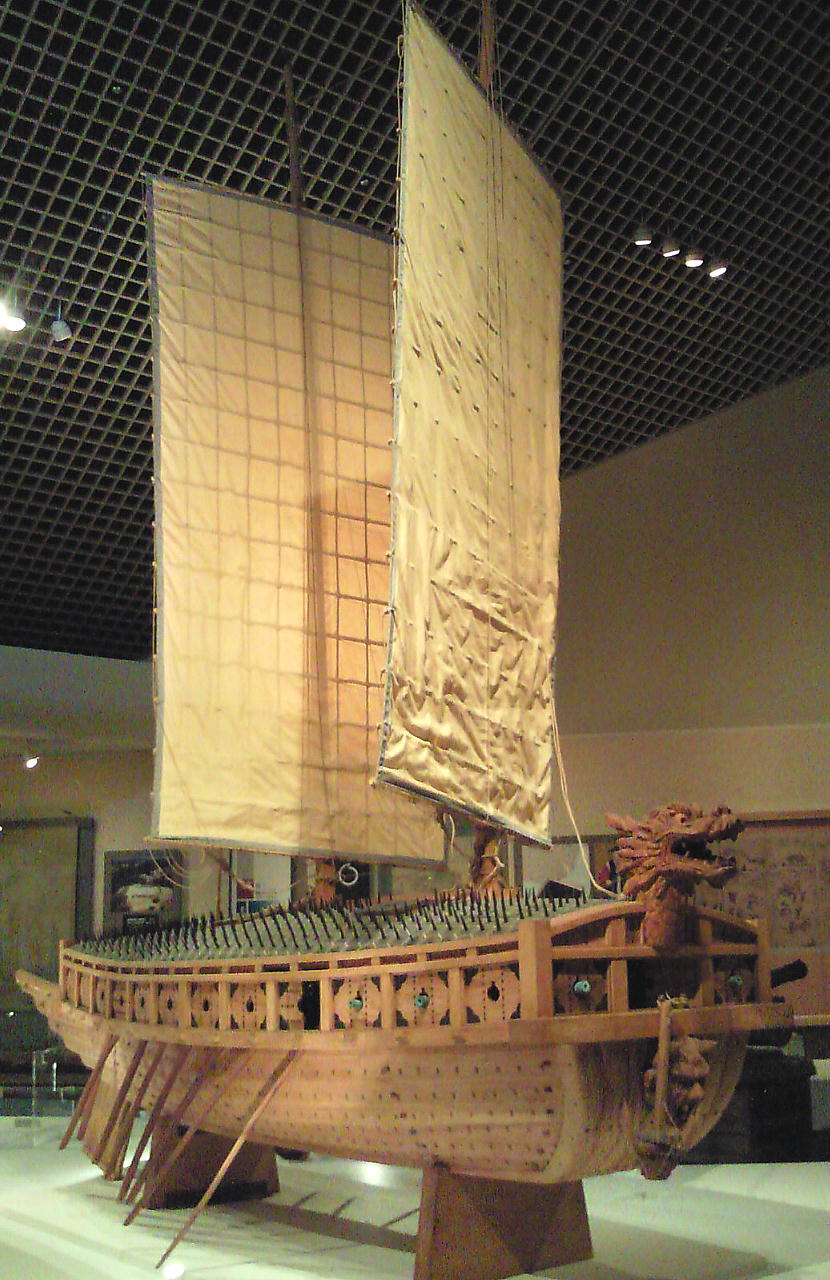

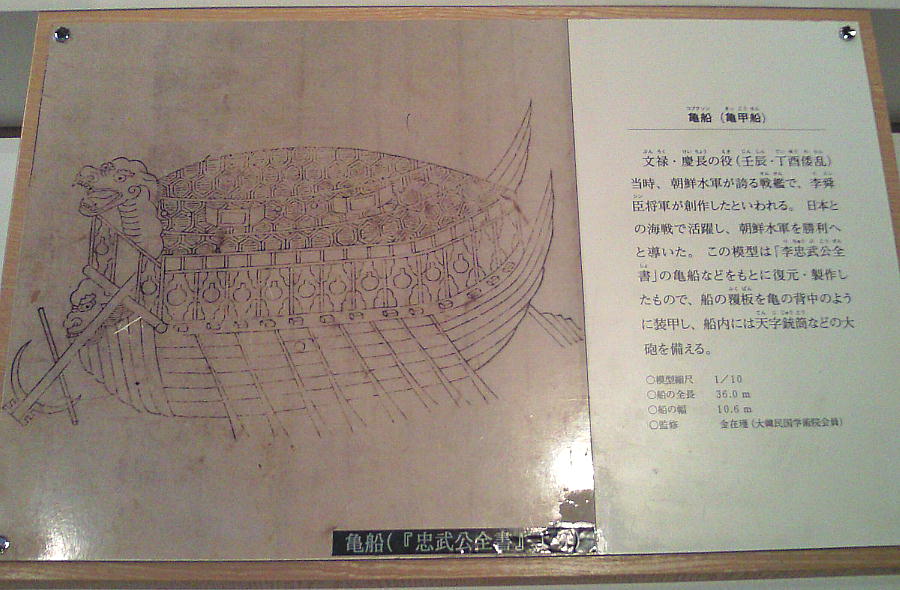

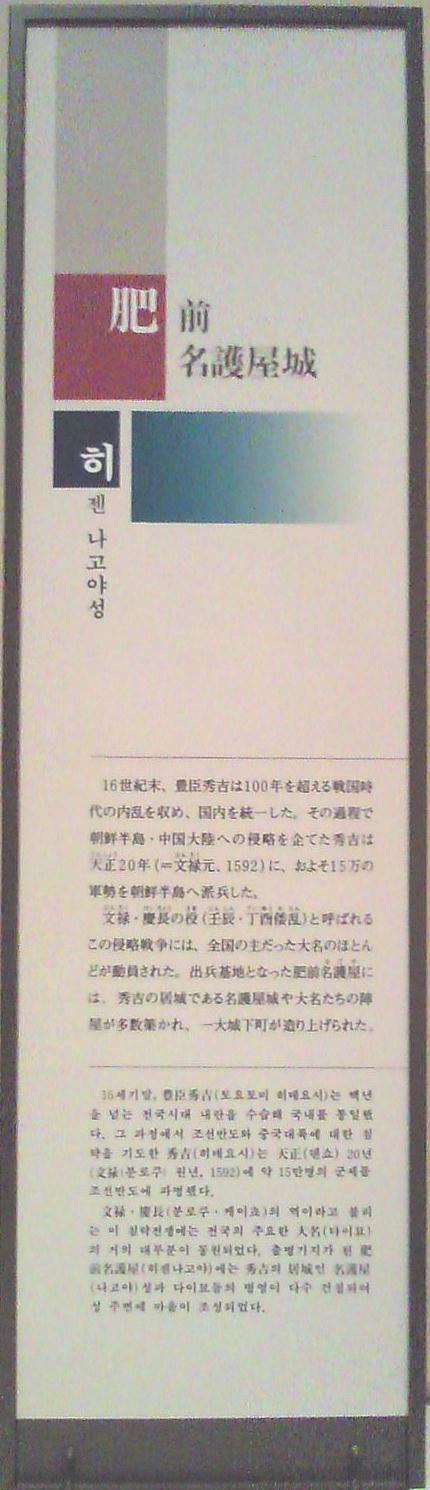

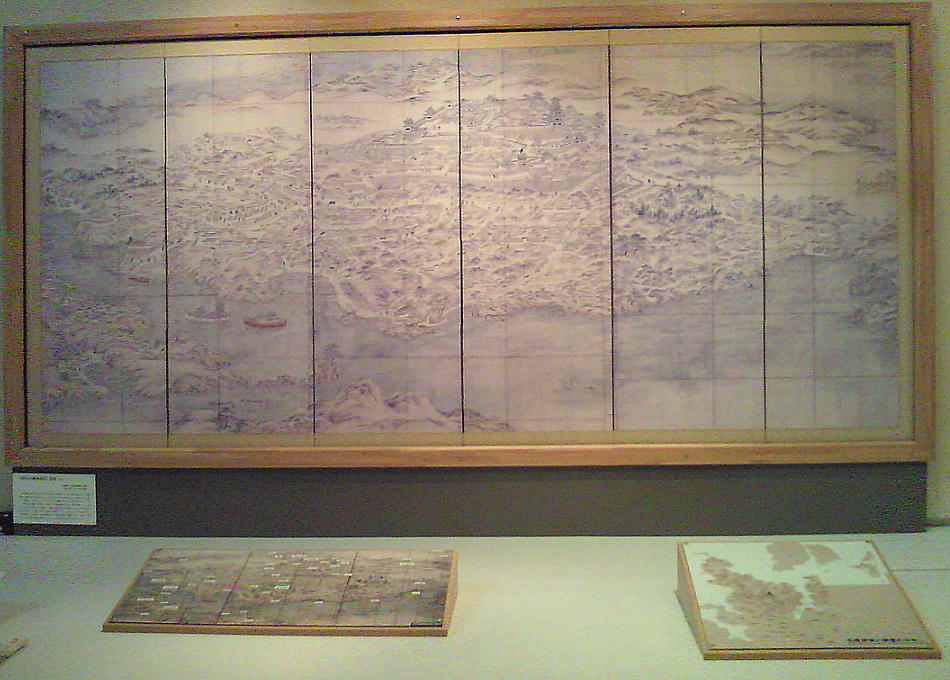

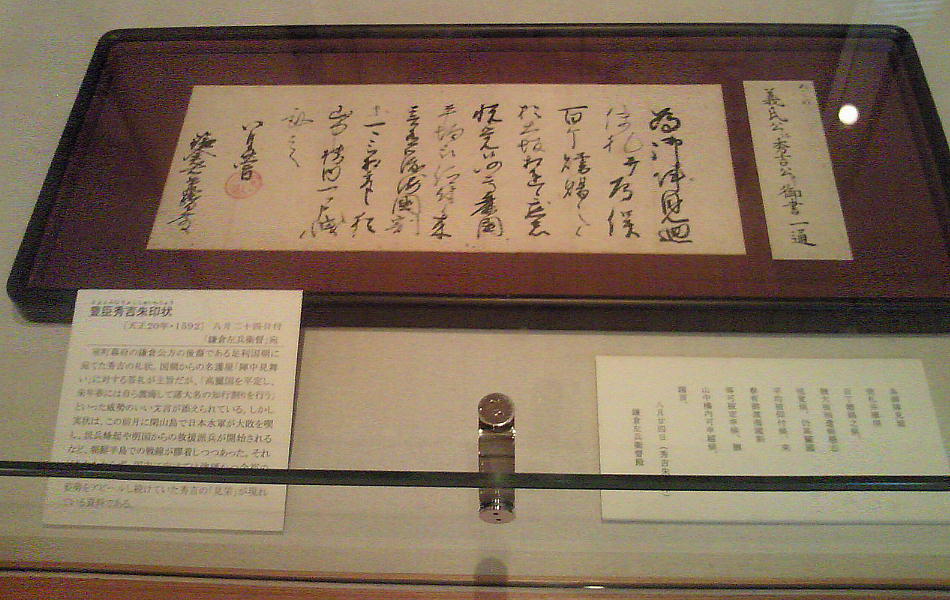

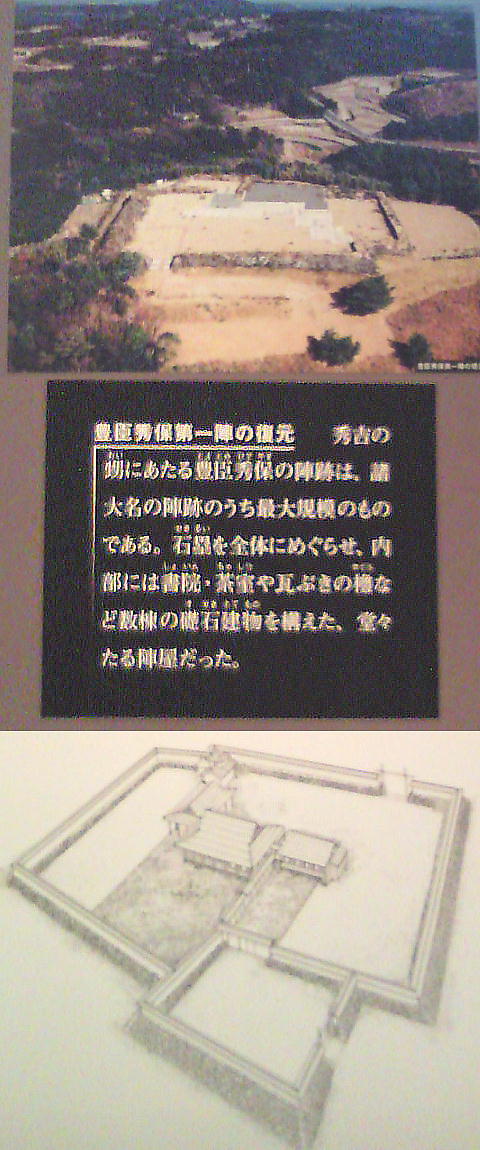

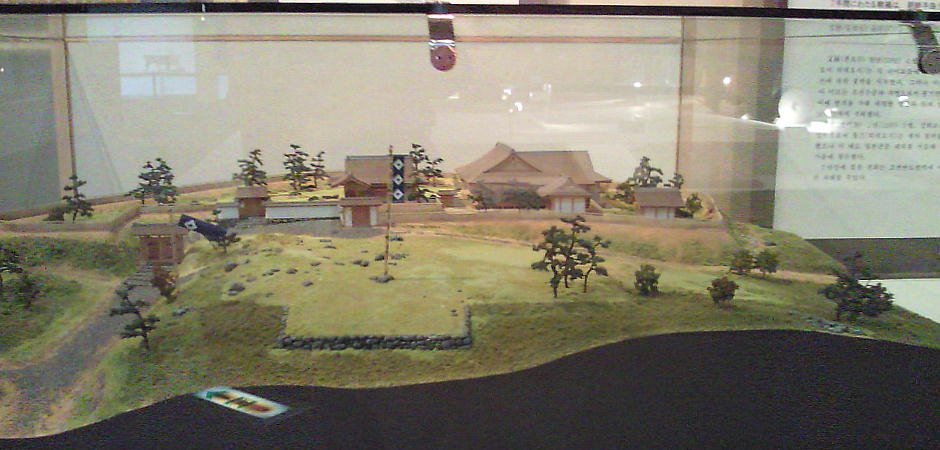

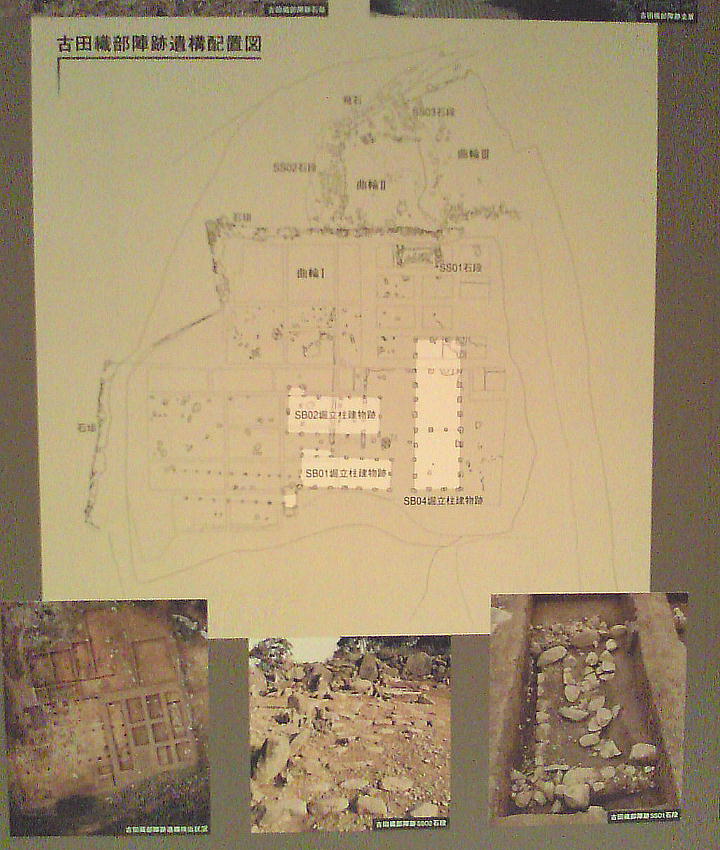

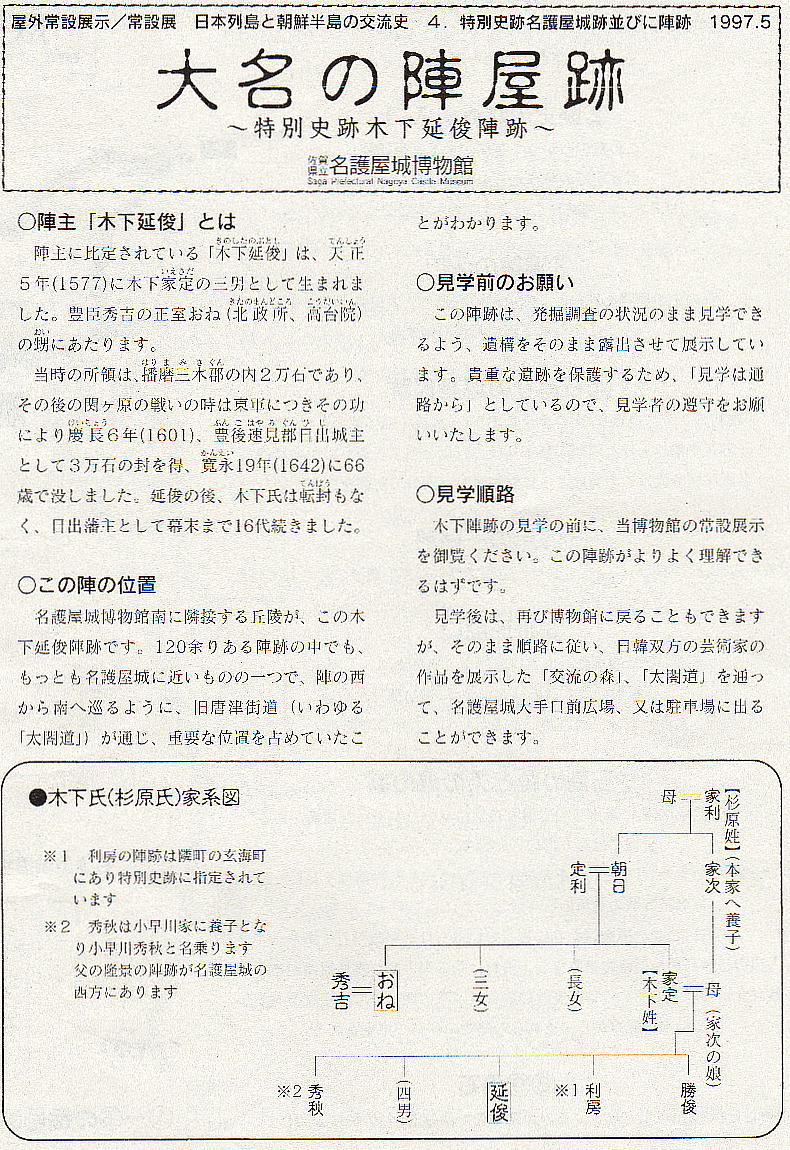

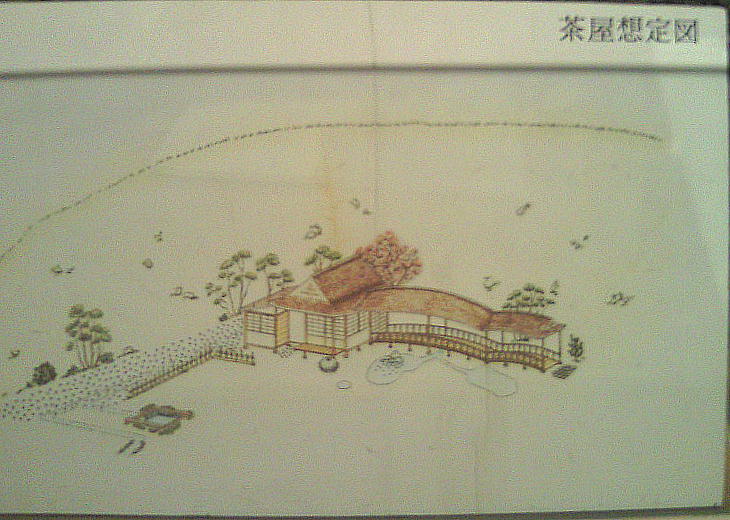

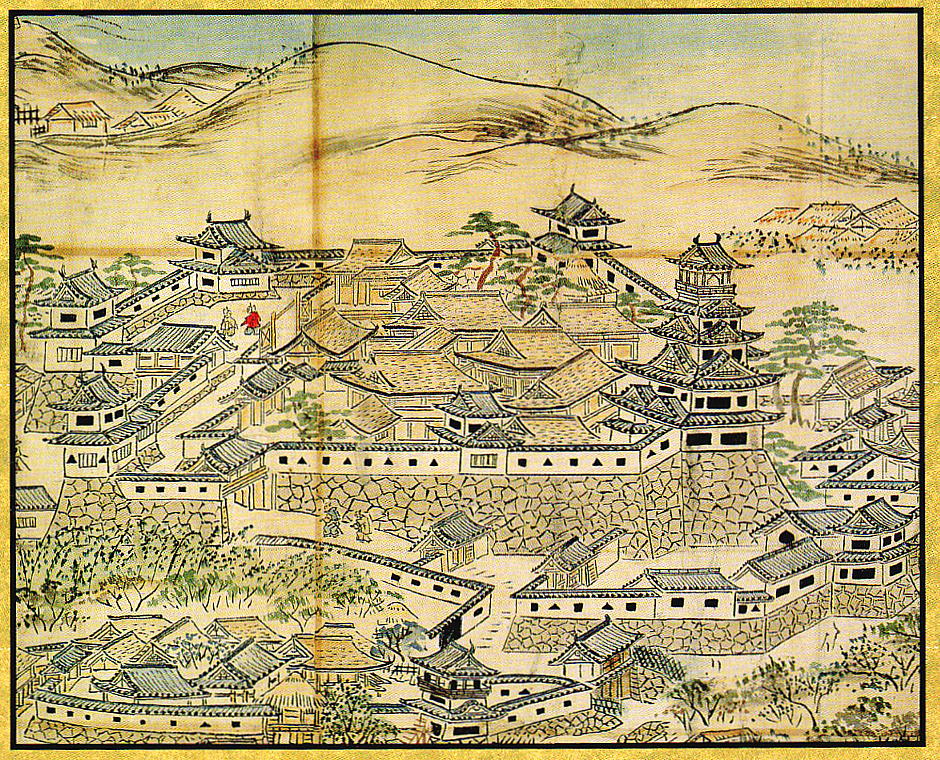

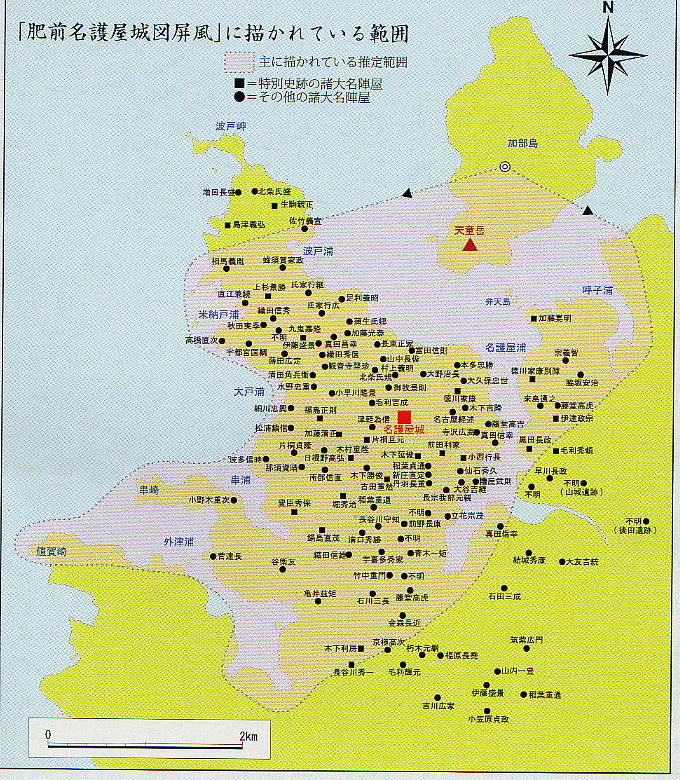

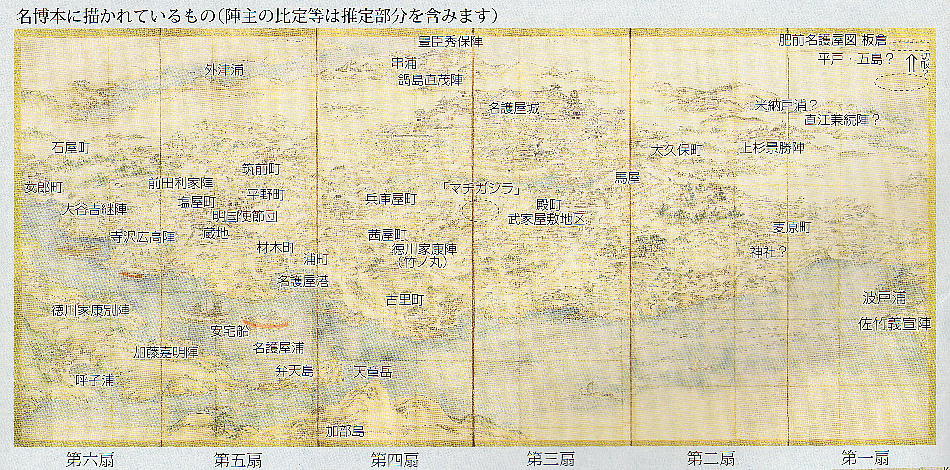

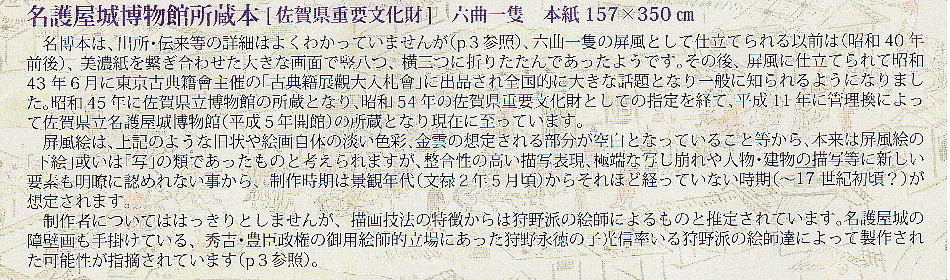

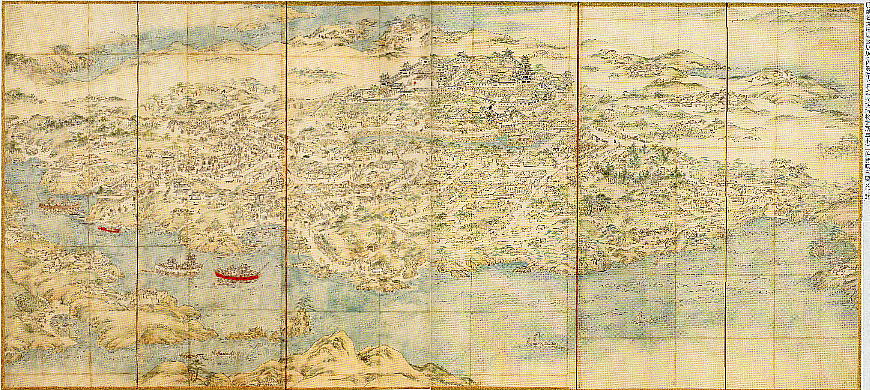

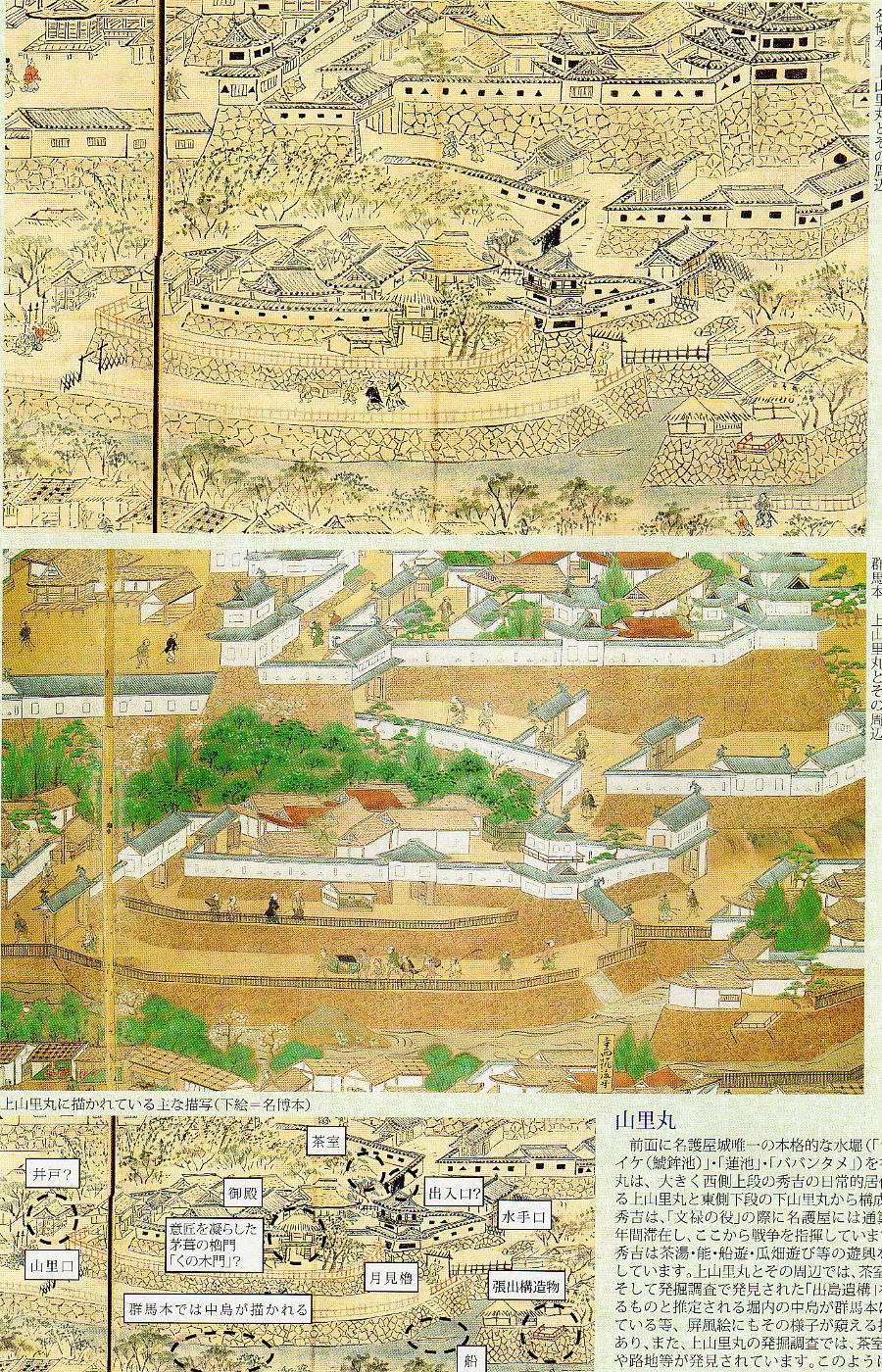

文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)に際して築かれた名護屋城は、総面積17万平方mを誇る大規模なもので、ここに天守閣を始め、 多数の櫓(やぐら)や御殿が建ち並んでいた。しかし当時の姿を具体的に残す資料は、「肥前名護屋城図屏風」のみで、現在進めら れている発掘調査で、次第に具体像が明らかになってきている。

邪馬台国大研究・ホームページ / 博物館めぐり / 名護屋城博物館