Music:Across the Universe

Music:Across the Universe

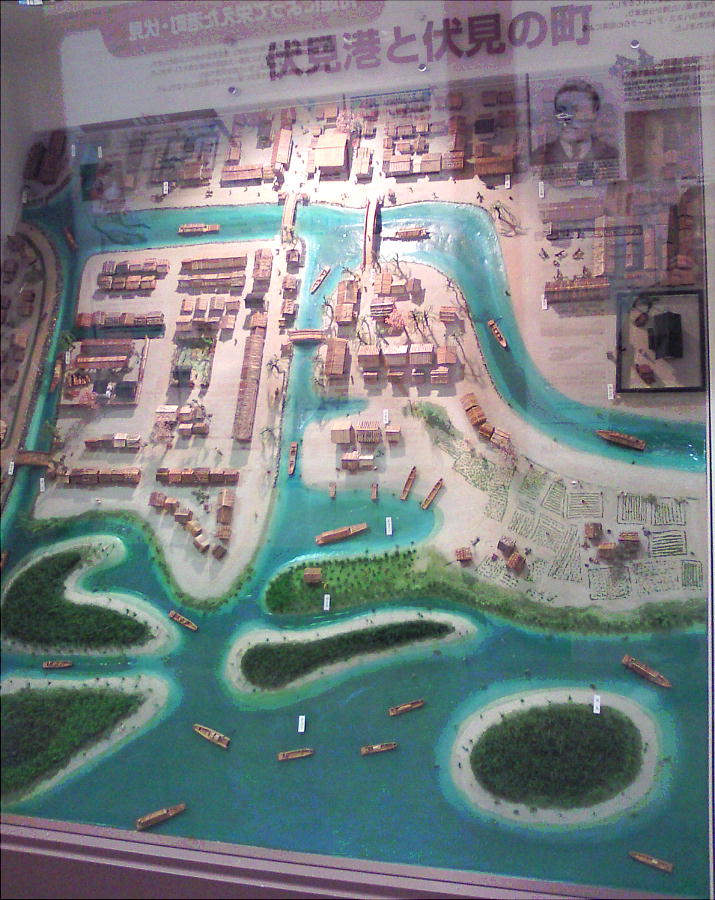

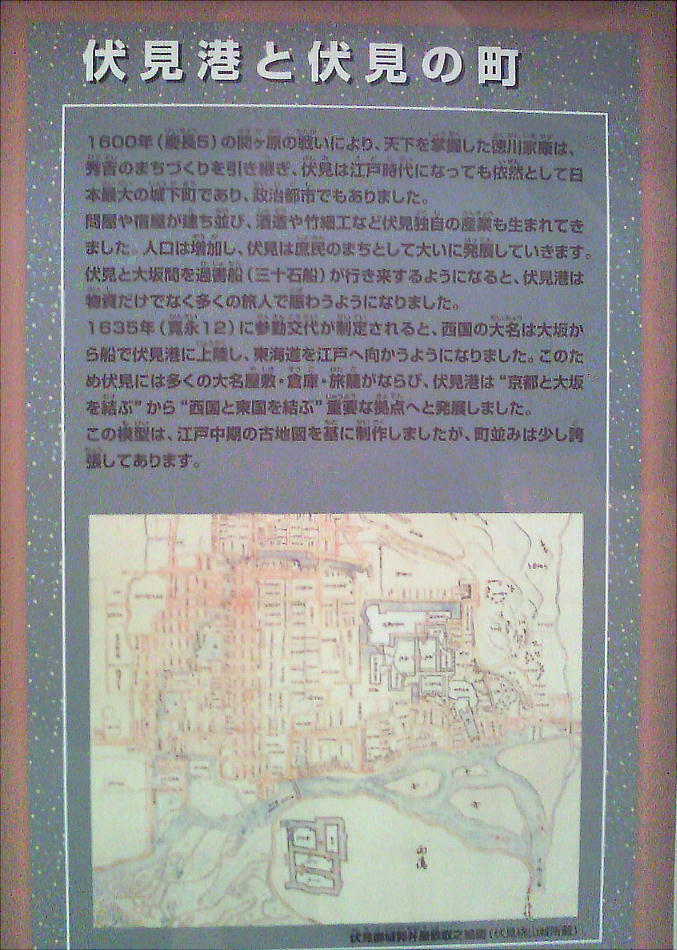

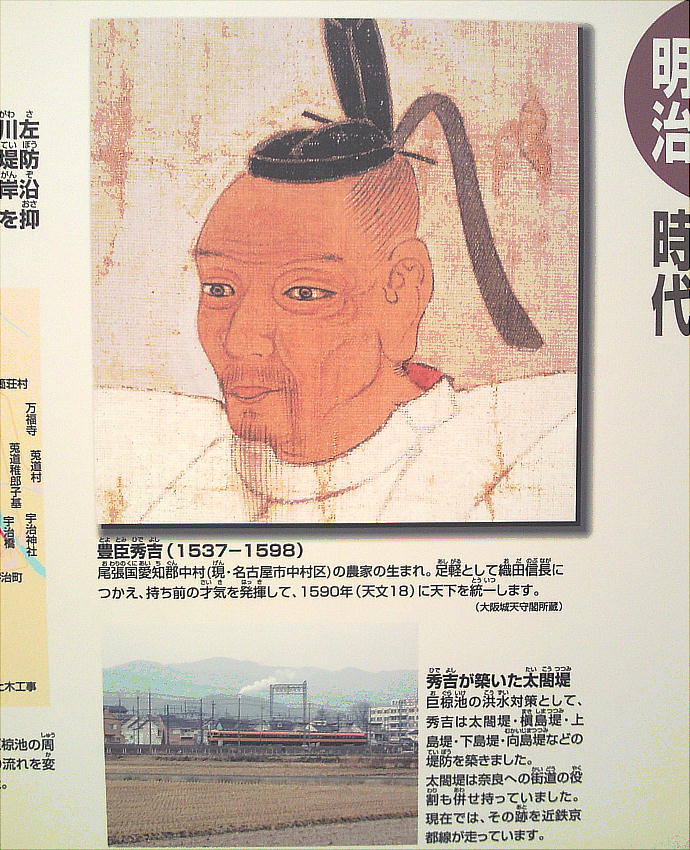

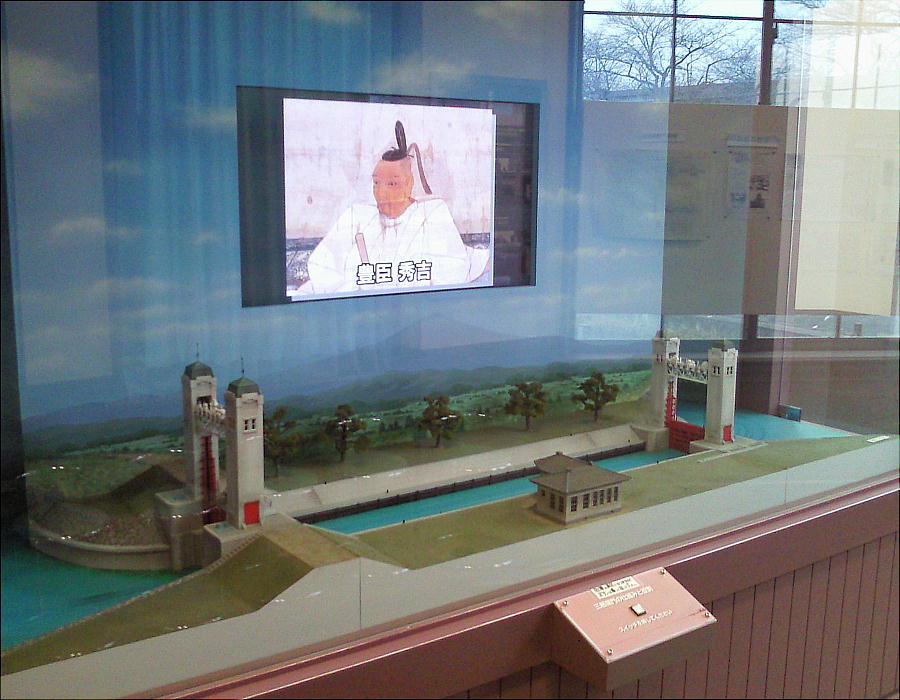

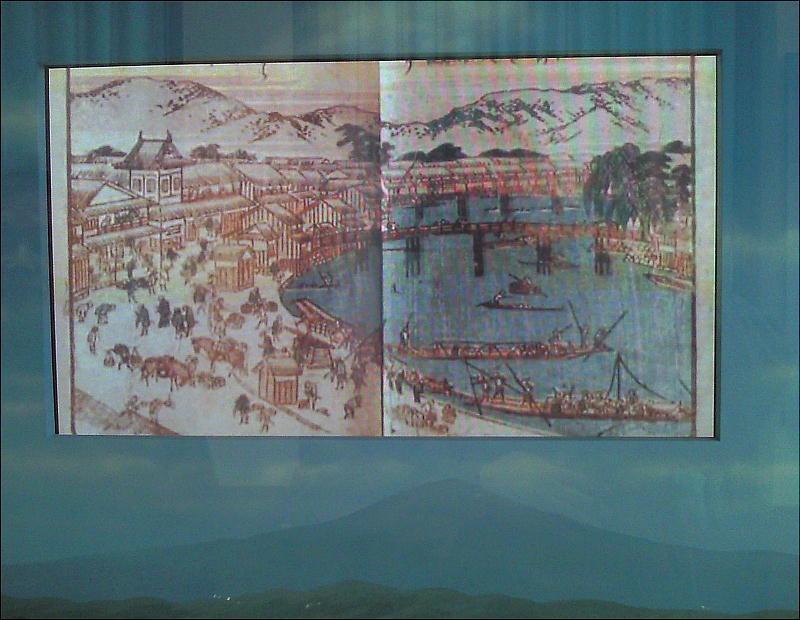

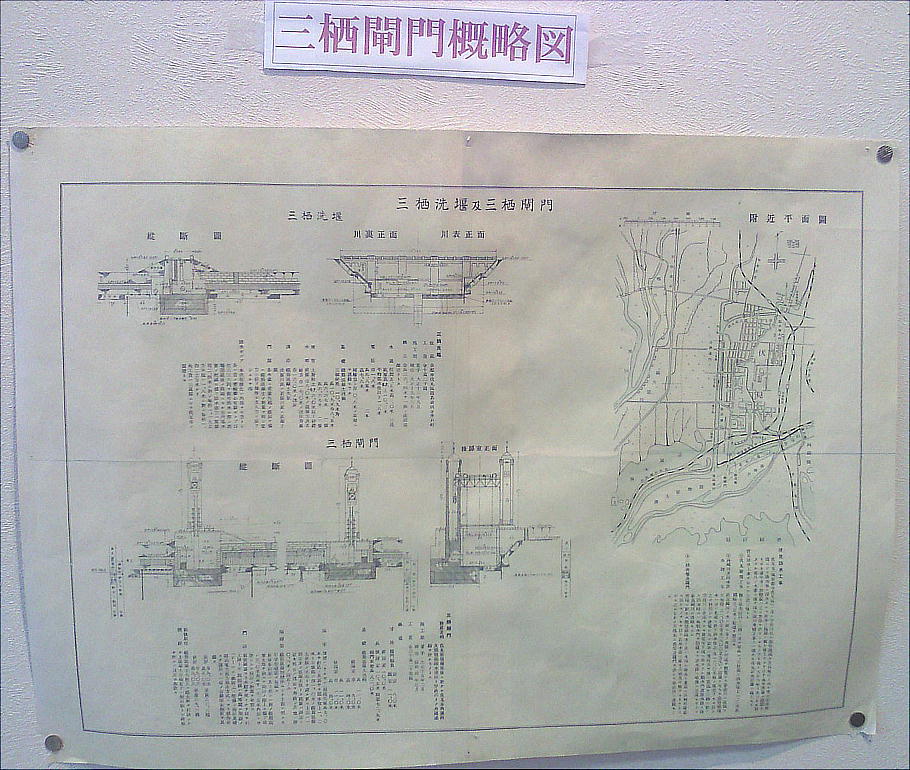

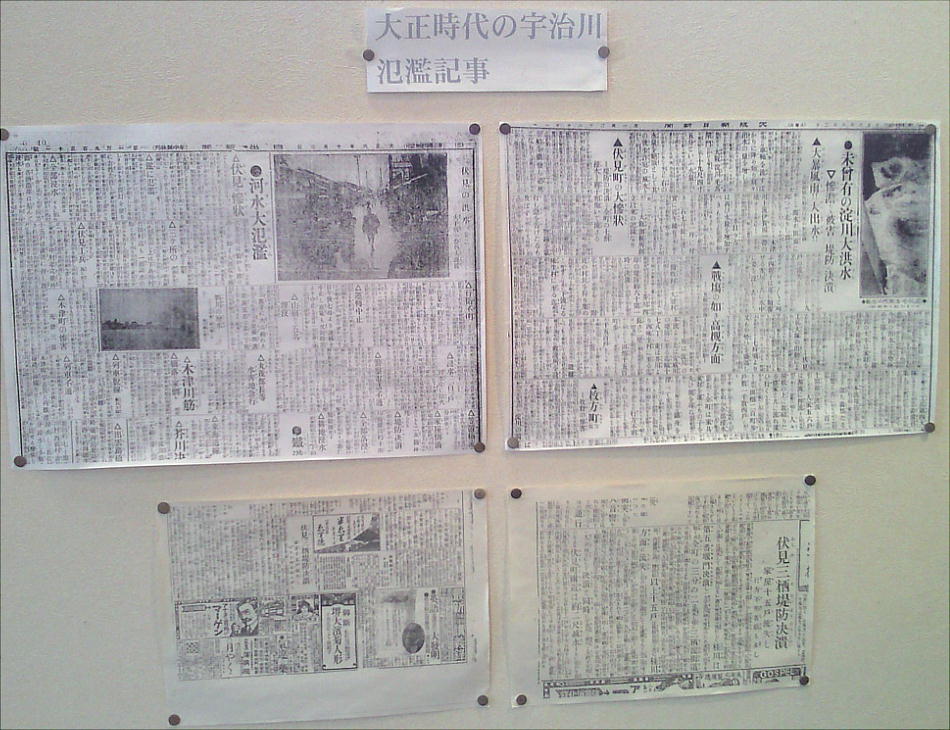

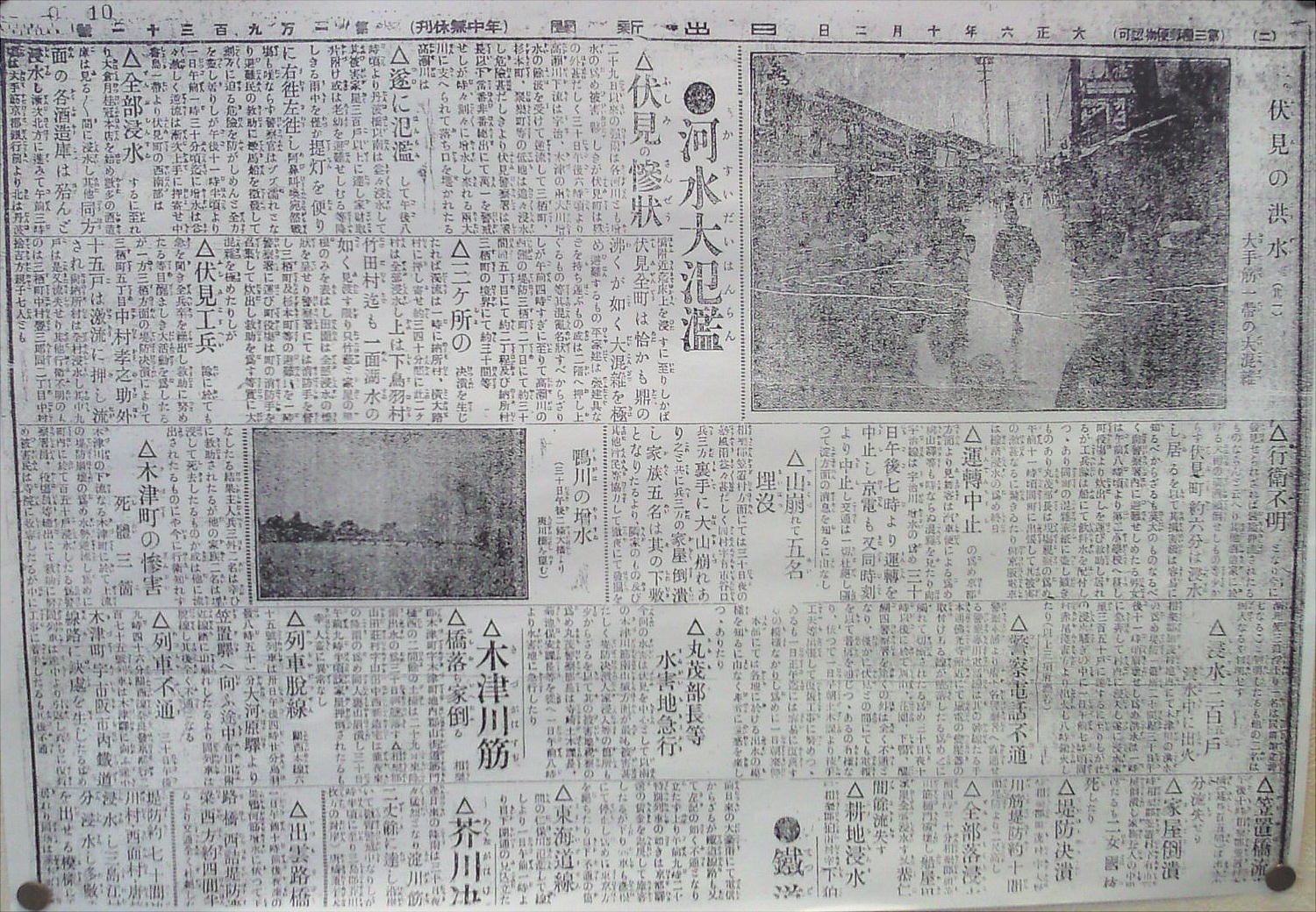

【三栖閘門の歴史・経緯】 昔より、宇治川は氾濫を繰り返し、洪水の被害にあってきた。桃山時代には豊臣秀吉が伏見に城下町を築き、太閤堤の建設など 宇治川の治水事業を行い、宇治川と濠川(ごうかわ)を結び河川港「伏見港」が造営され、以来江戸時代を通じて三十石船など が伏見と大坂の間を行き来した。明治維新後は、琵琶湖疏水が開通し、大津から大阪までの新たな水運のルートが開拓され、宇 治川には三十石船などに代わって蒸気船(外輪船)が運航された。 大正6年(1917)、宇治川のいわゆる大正洪水が発生、治水工事が急務となり、翌大正7年、淀川改修増補工事が始まった。 大正11年、宇治川右岸の観月橋から三栖までの築堤工事が行われる。この工事によって宇治川と宇治川派流(濠川)との間に水 位差が生じ、船の通行ができなくなる。そこで、治水施設を兼ねて、宇治川と濠川との合流点に閘門(こうもん)を設けること になった。昭和4年(1929)3月31日、三栖閘門が、着工から約3年をかけて完成する 昭和37年、国鉄や京阪電車の開通などにより船運がなくなり、天ヶ瀬ダムの完成で宇治川の水位が低下したため、三栖閘門はそ の役割を終えた。昭和42年(1967)、跡地を埋め立てて公園とする都市計画が決定される。 平成10年(1988)伏見港開港400年を記念して、濠川に十石舟が復活され、伏見南浜町から三栖閘門まで遊覧している(冬季 除く)。

近代化産業遺産とは,幕末から昭和初期にかけて,地域の産業近代化や技術発展に貢献した施設を経済産業省が認定したものである。 地域や産業にちなんだ全国の遺跡群を33に分類,575件が認定され,平成19年11月30日に「近代産業遺産群33」として 公表された。大隈君が定年前に努めていた、京都府綾部市の「グンゼ博物館」もこの指定を受けていた。 伏見では,分類番号28“日本酒製造の近代化を牽引した灘・伏見の醸造業の歩みを物語る近代化産業遺産群”に,、「伏見の日本酒 醸造関連遺産」として、「松本酒造酒蔵」、「月桂冠旧本社」、「月桂冠昭和蔵」、「旧大倉酒造研究所」、「内蔵酒造場」、「月 桂冠大倉記念館」、同館所蔵の「伏見の酒造用具」が指定され、「伏見の淀川舟運関連遺産」として、「三栖閘門(みすこうもん)」、 「三栖閘門資料館(旧操作室)」、「三十石船(復元)」、「十石舟(復元)」が認定されている。 (『近代化産業遺産群33』及び『近代化産業遺産認定リスト』経済産業省HP)

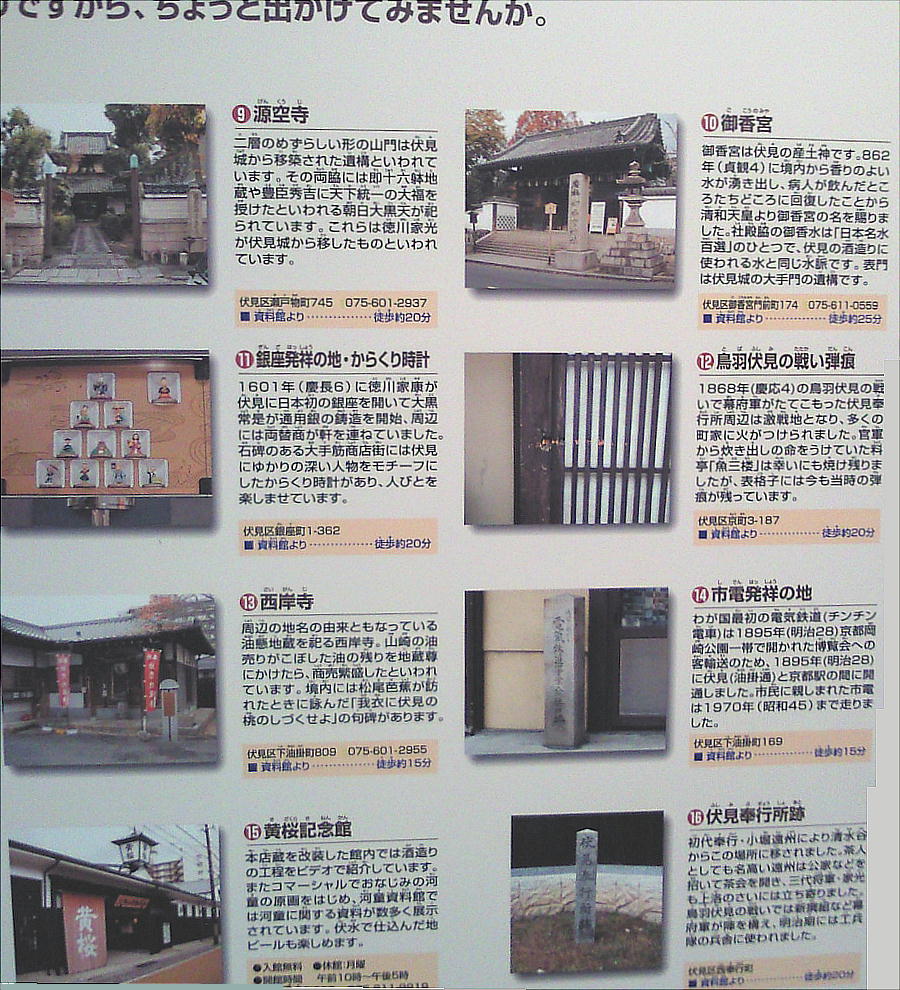

今日散策したエリア。半日、というか正味二時間くらいの見学コースやね。

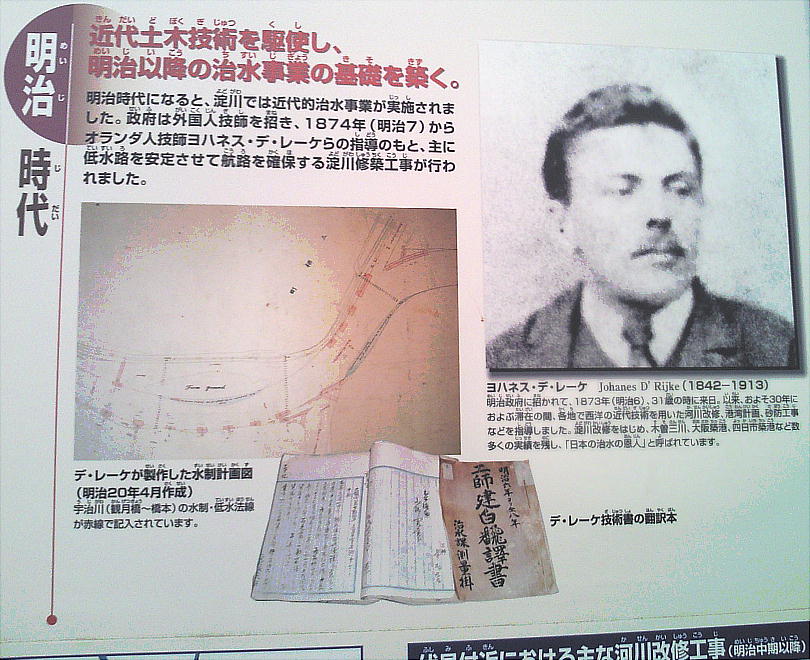

デ・レーケが大阪の河川管理に果たした役割は大きい。淀川の堤防工事にも多大の貢献をしている。

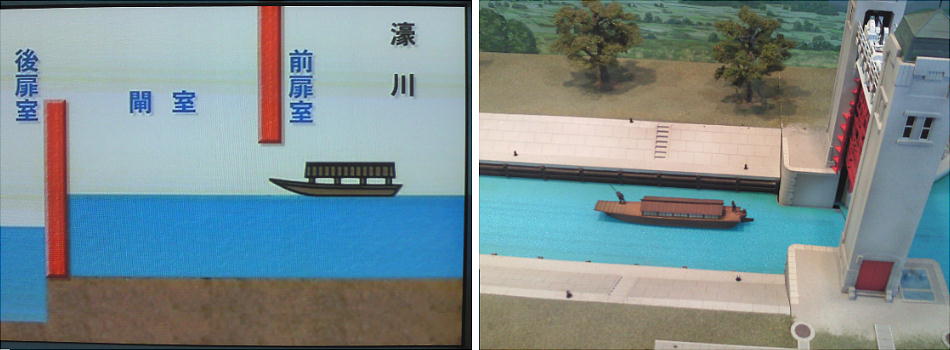

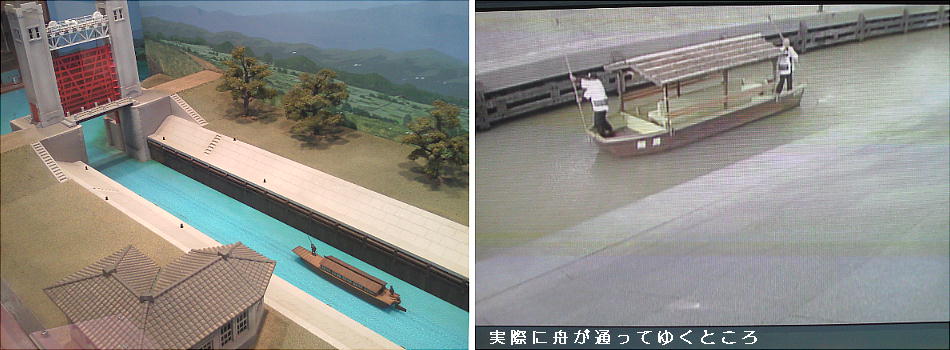

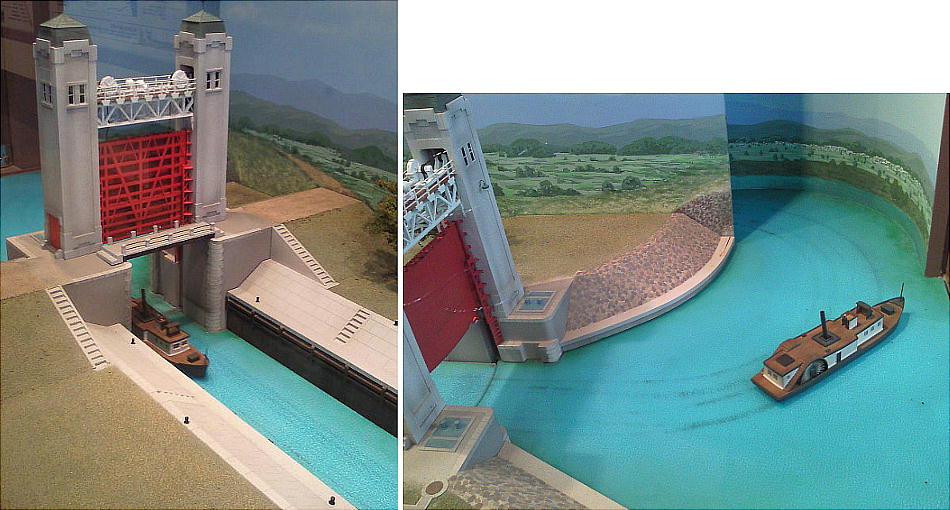

閘門の模型

閘門の機能は、以下の模型を見ればすぐ理解できる。高低差のある水面間を船が往来するための、水門を開け閉めして、船を移 動させる設備である。この模型では、実際に船が行き来する様子が分かるようにしてある。昭和4年なので、80年前に完成し ている、

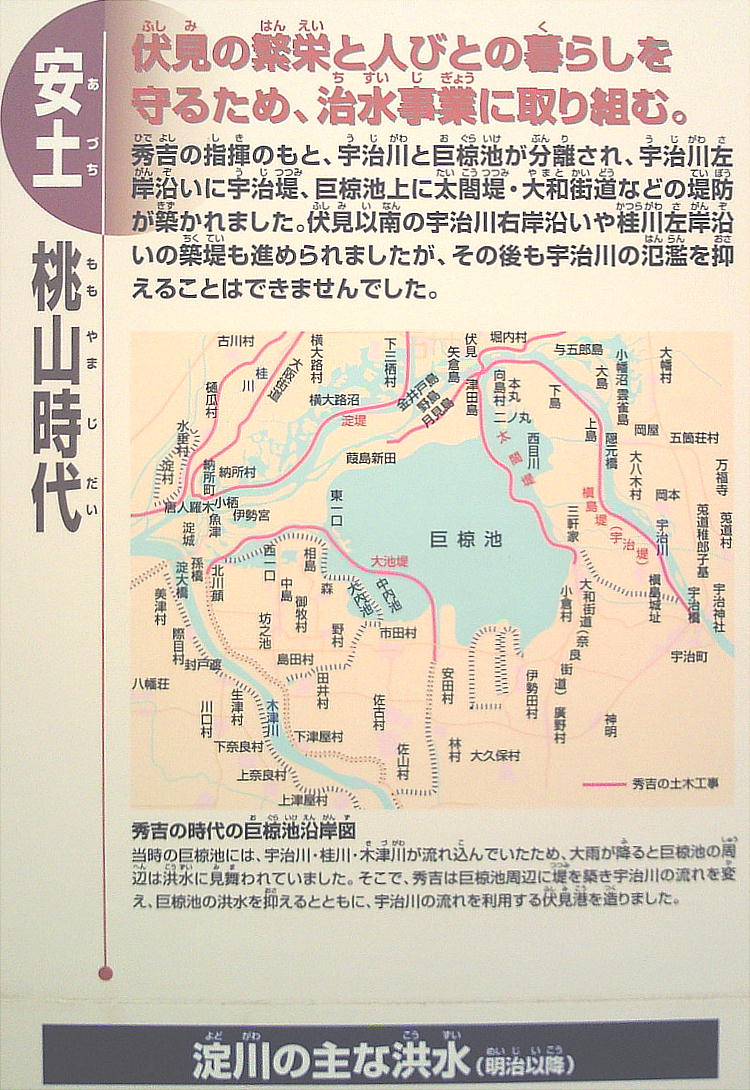

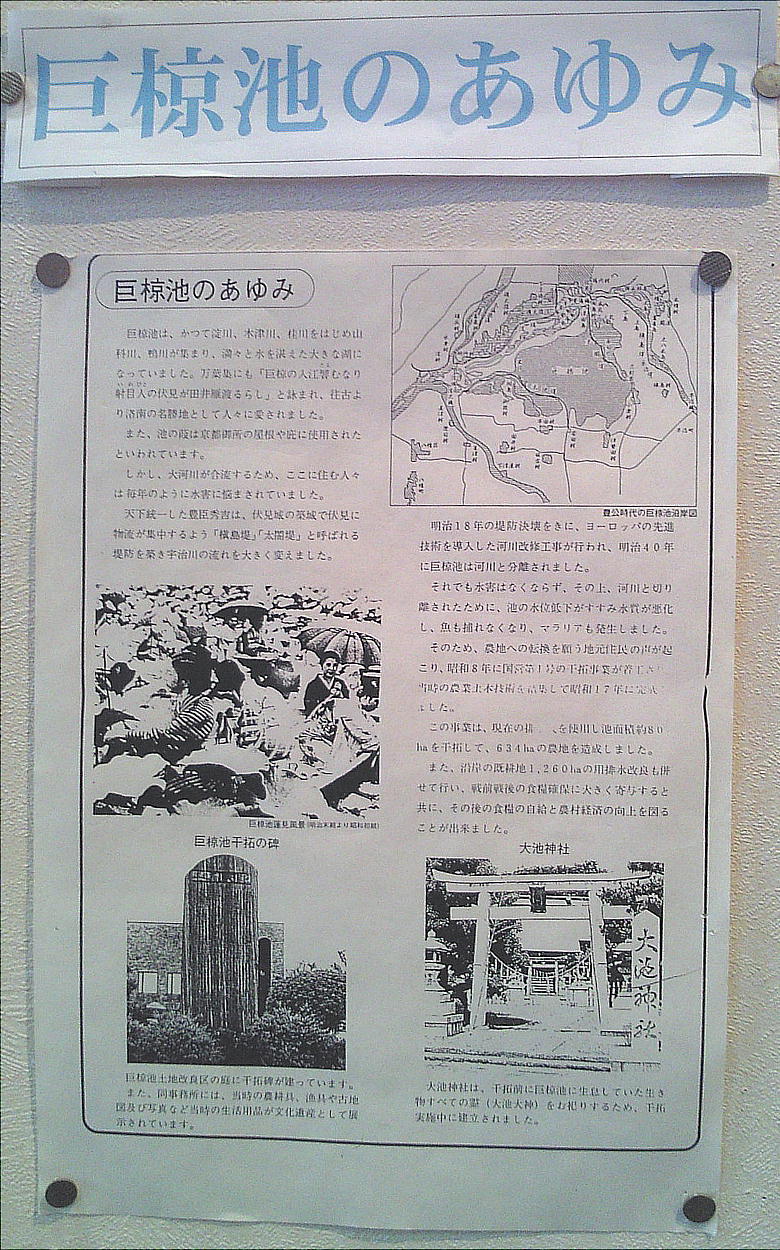

古地図を見ると、宇治川の南部は広大な巨椋池(おぐらいけ)があって、この閘門が出来る頃、すなわち昭和初期までは淡水湖 があった。我が歴史倶楽部の西本さんはいま高槻に住んでいるが、御母堂はこの巨椋池からレンコンを引いてきていたそうであ る。

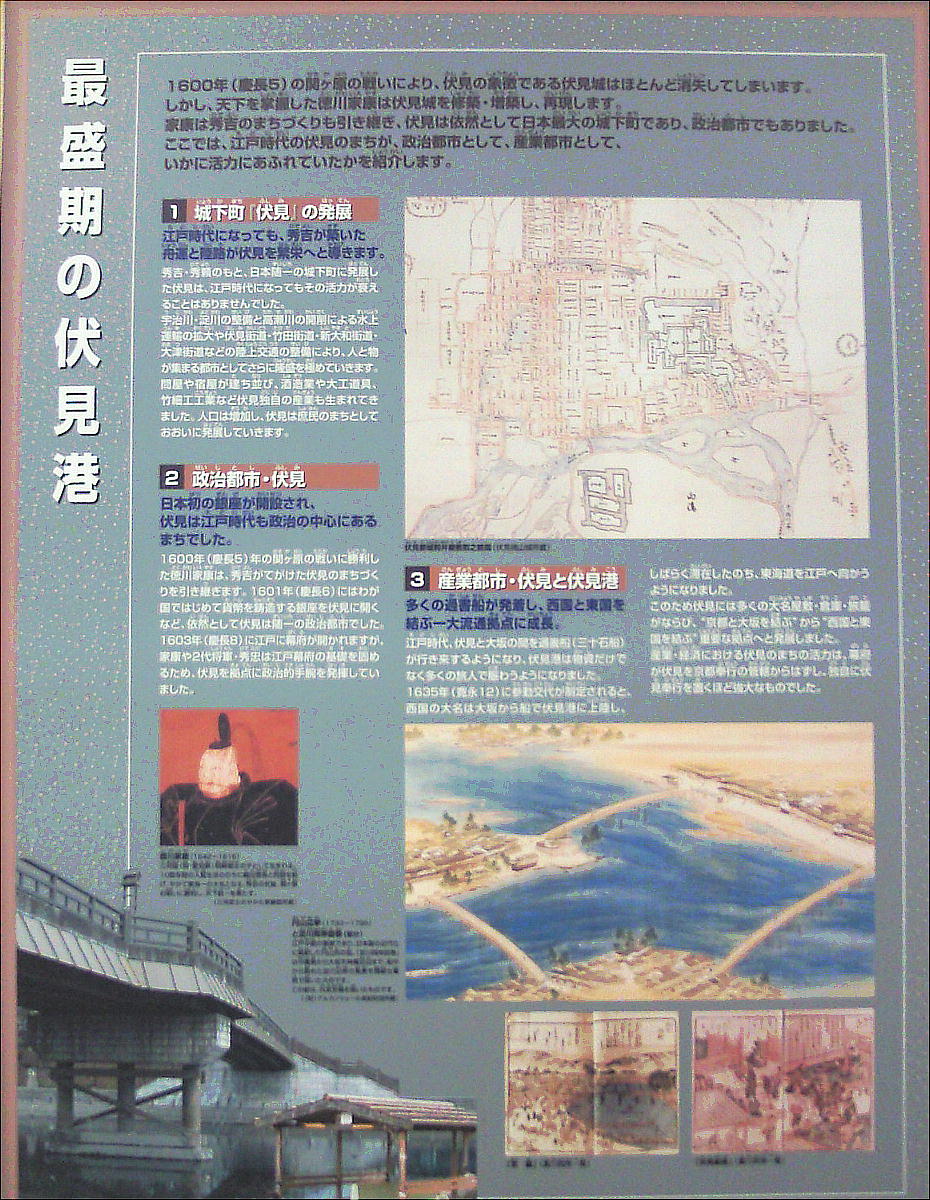

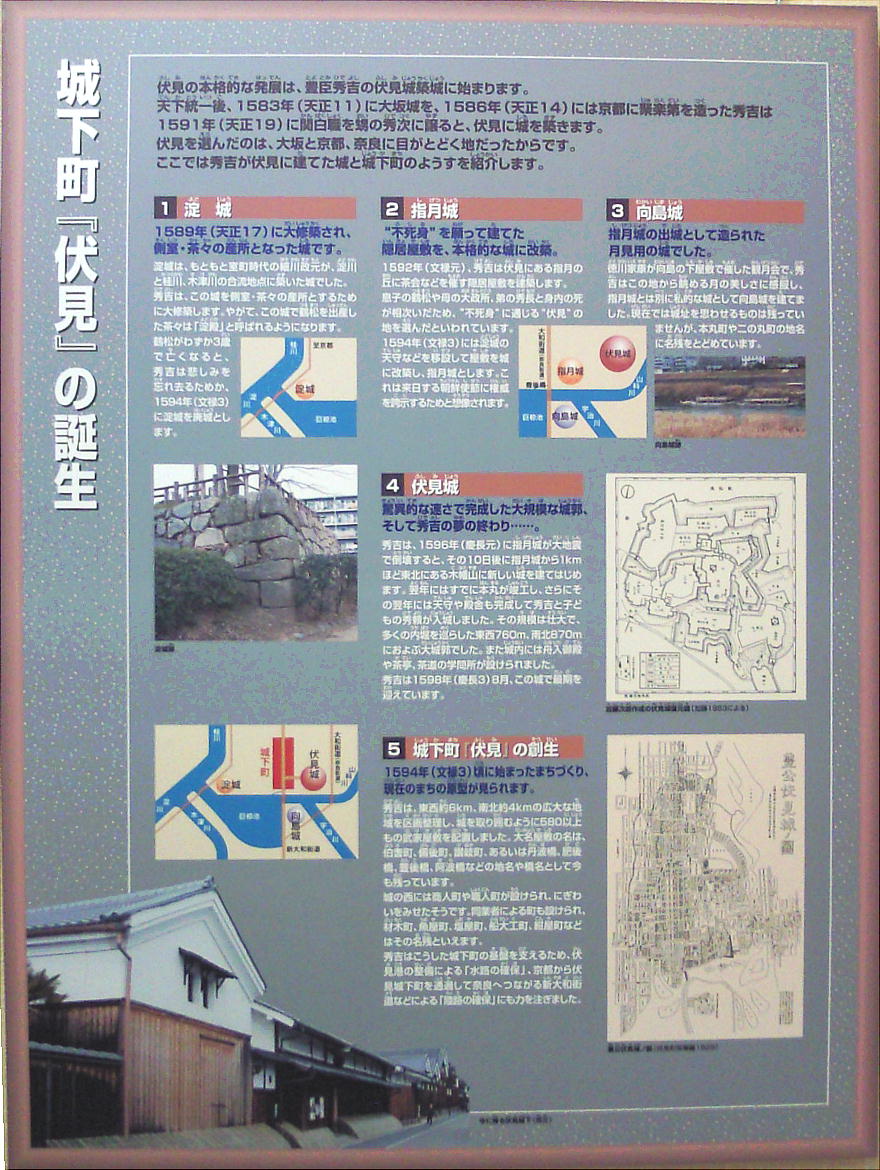

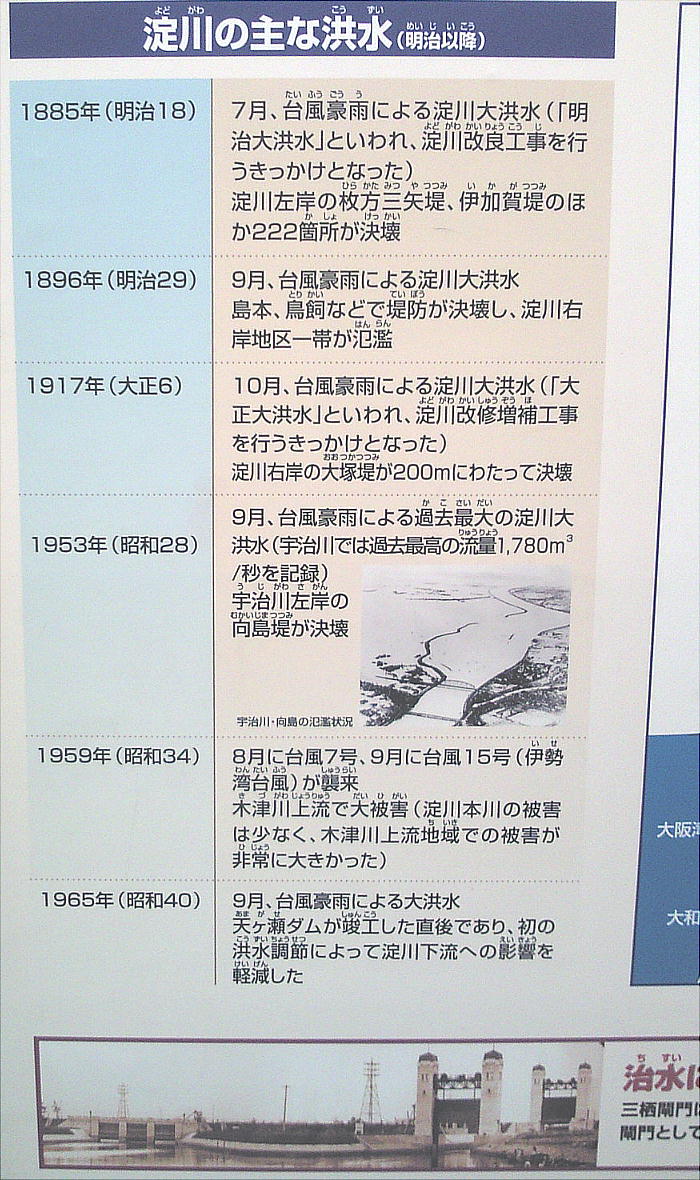

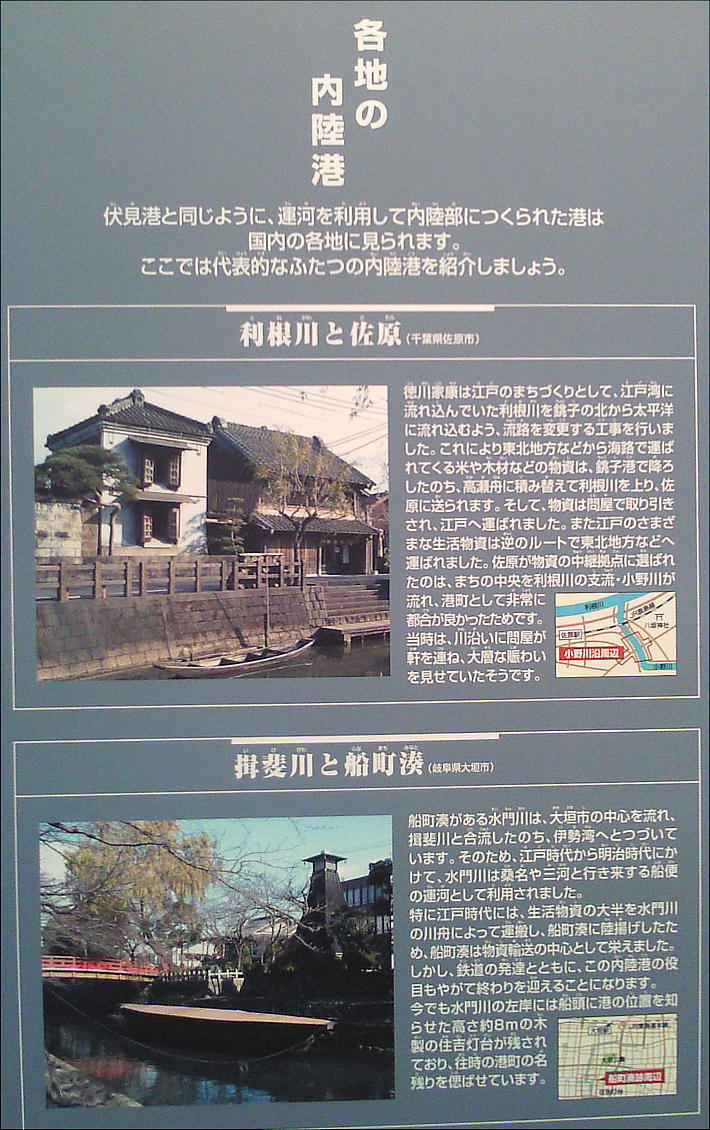

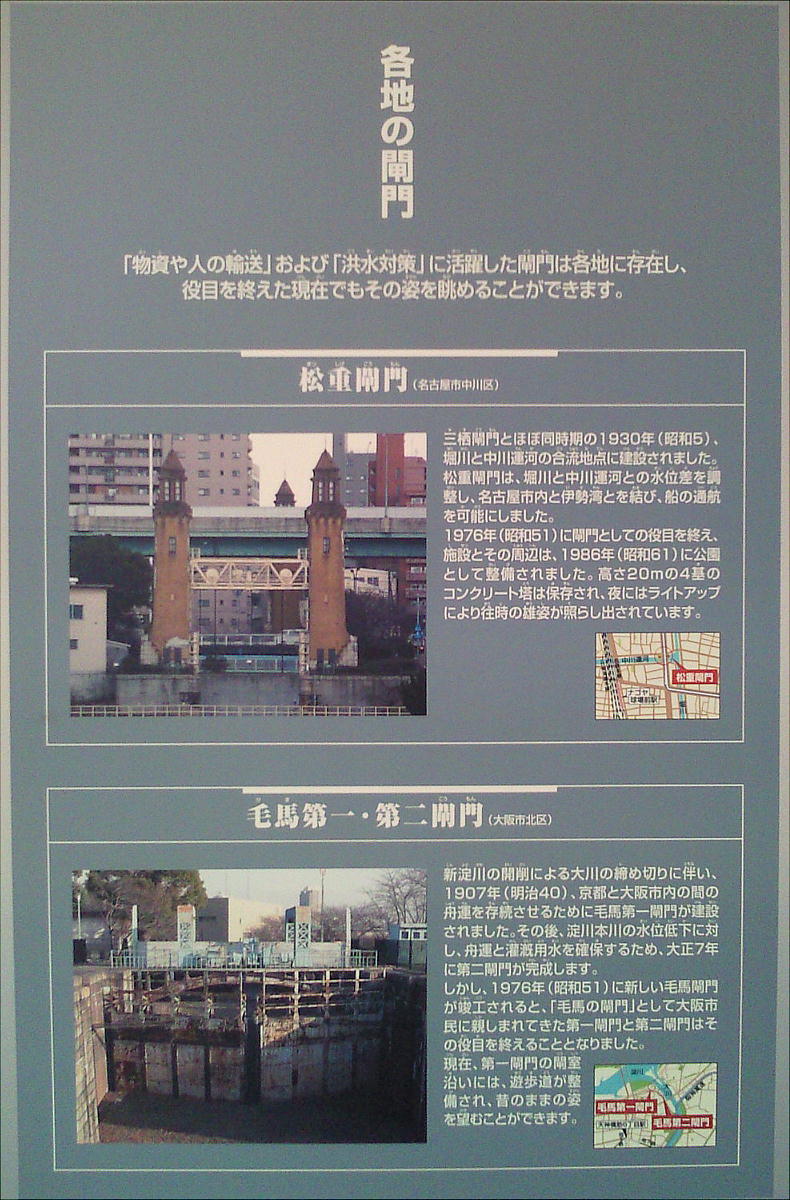

クリックして読んでください。

クリックして読んでください。

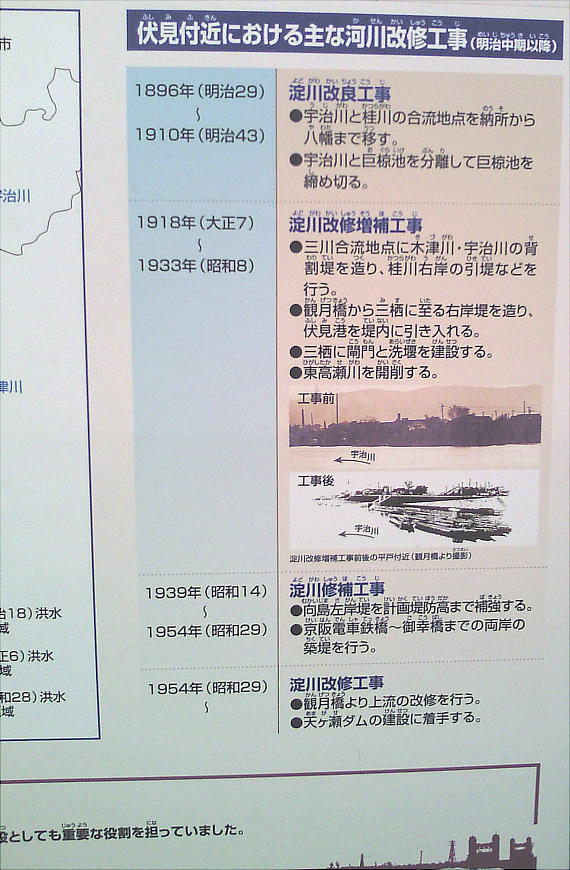

クリックして読んでください。

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / ANNEX / 伏見港「三栖閘門」資料館

邪馬台国大研究ANNEX ホームページ / ANNEX / 伏見港「三栖閘門」資料館