Music: imagine

Music: imagine

伊勢遺跡

歴史倶楽部 第169回例会 9月25日(日)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

伊勢遺跡 (守山市HPより、再掲)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

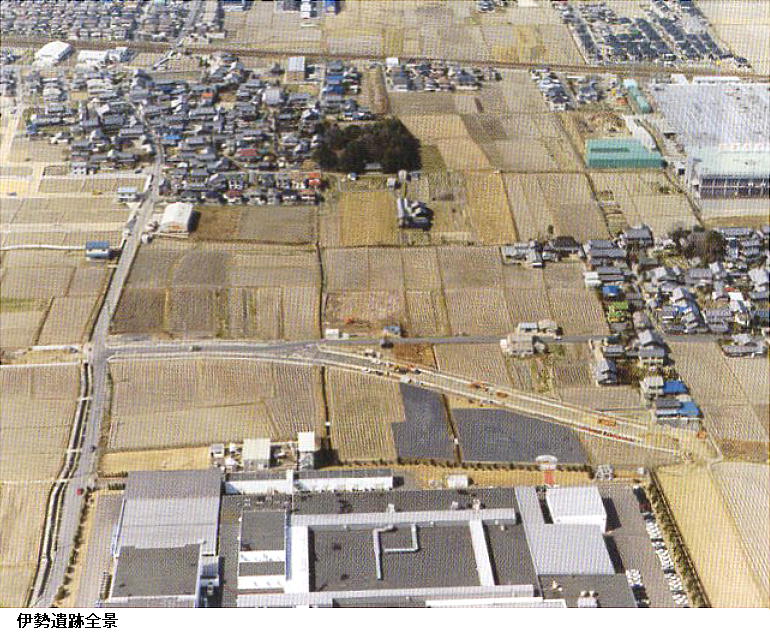

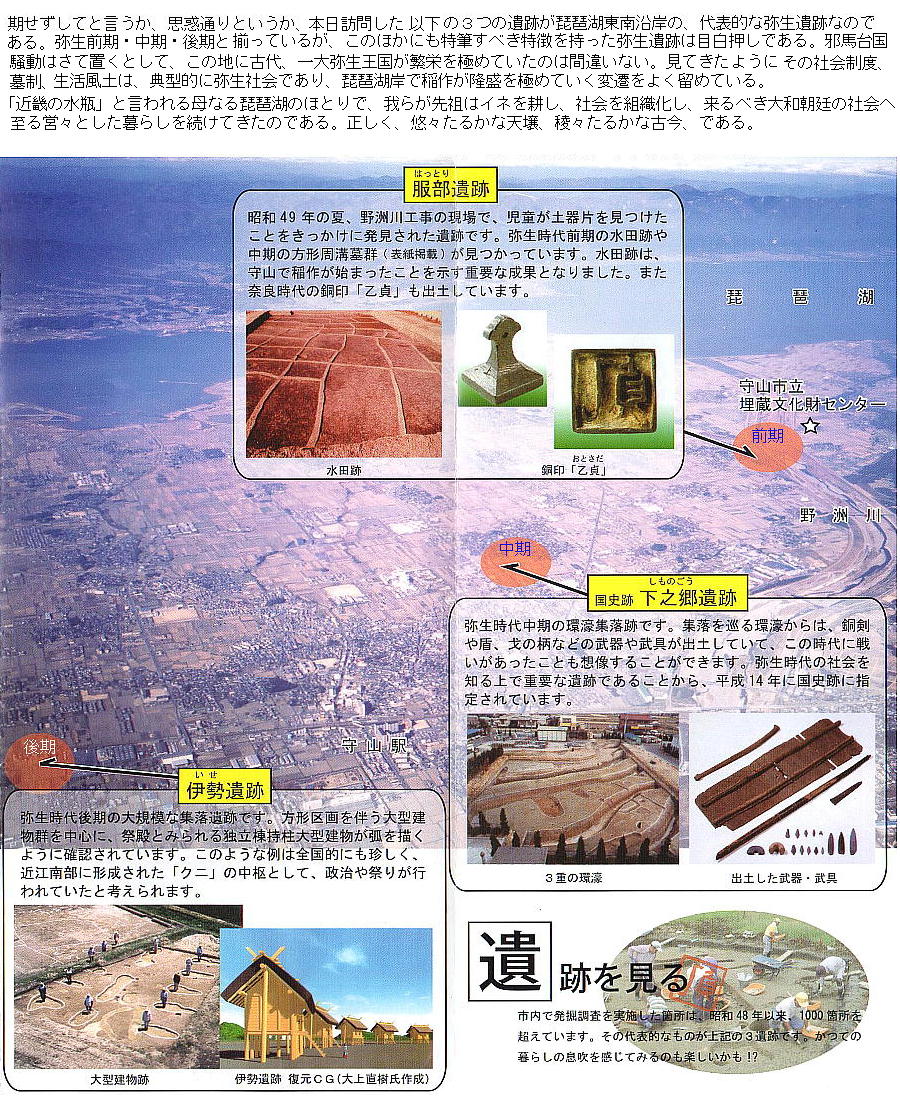

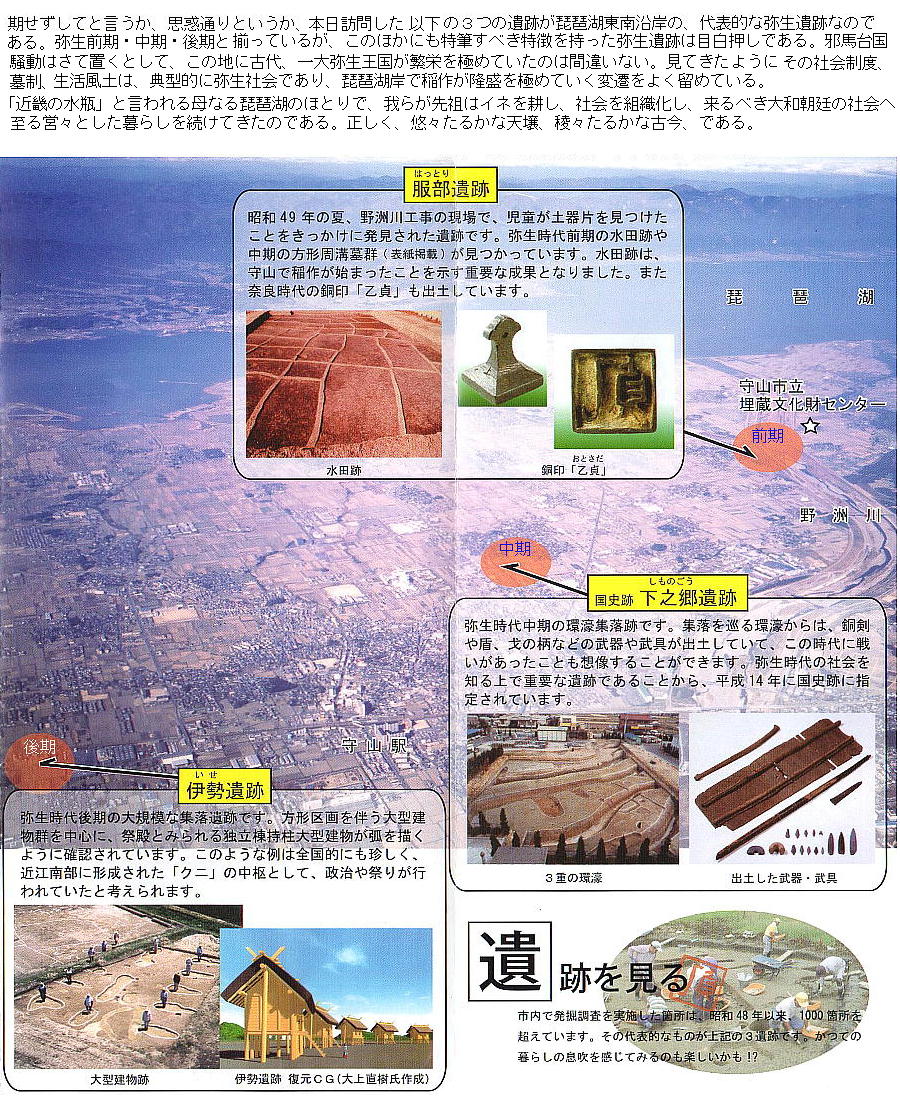

昭和56年(1981年)、滋賀県守山市伊勢町、阿村(あむら)町、栗東市野尻(のじり)にかけて、弥生時代後期の巨大な集落遺跡が広がって

いることがわかりました。その後、平成19年3月までに実施した104次にわたる発掘調査で、伊勢遺跡は東西約 700m、南北約450mの楕

円形状に形成されていることが明らかになっています。集落が営まれた時代は、縄文時代後期から室町時代で、最も栄えた時代は弥生時

代後期(紀元1~2世紀)です。遺跡は、南と北にある低地に挟まれた微高地にあり、東から西にかけて傾斜する土地にあります。

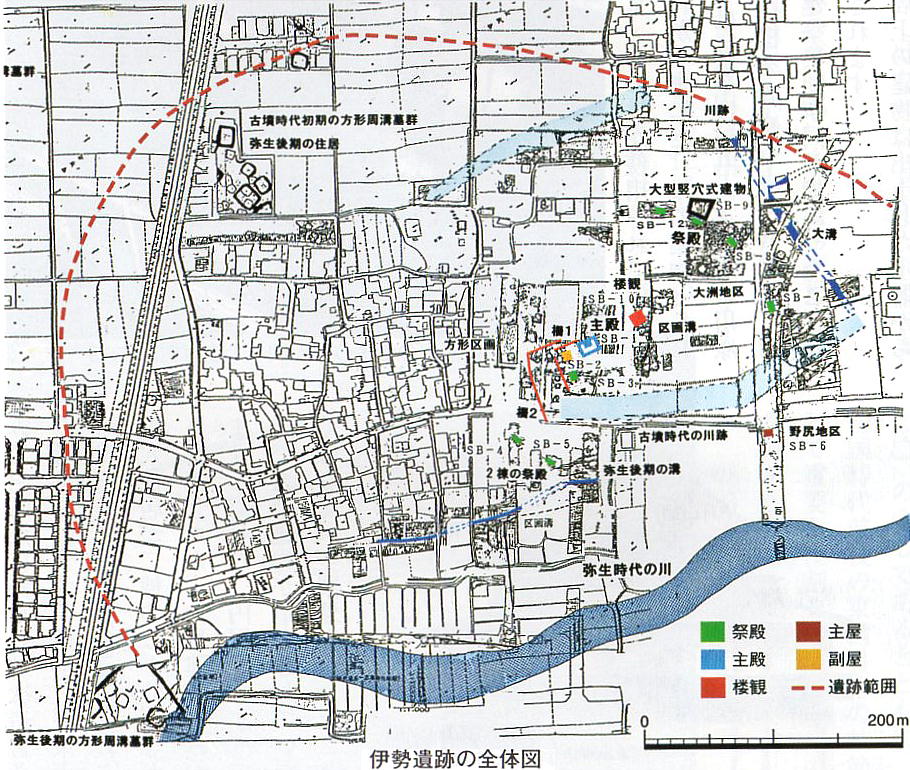

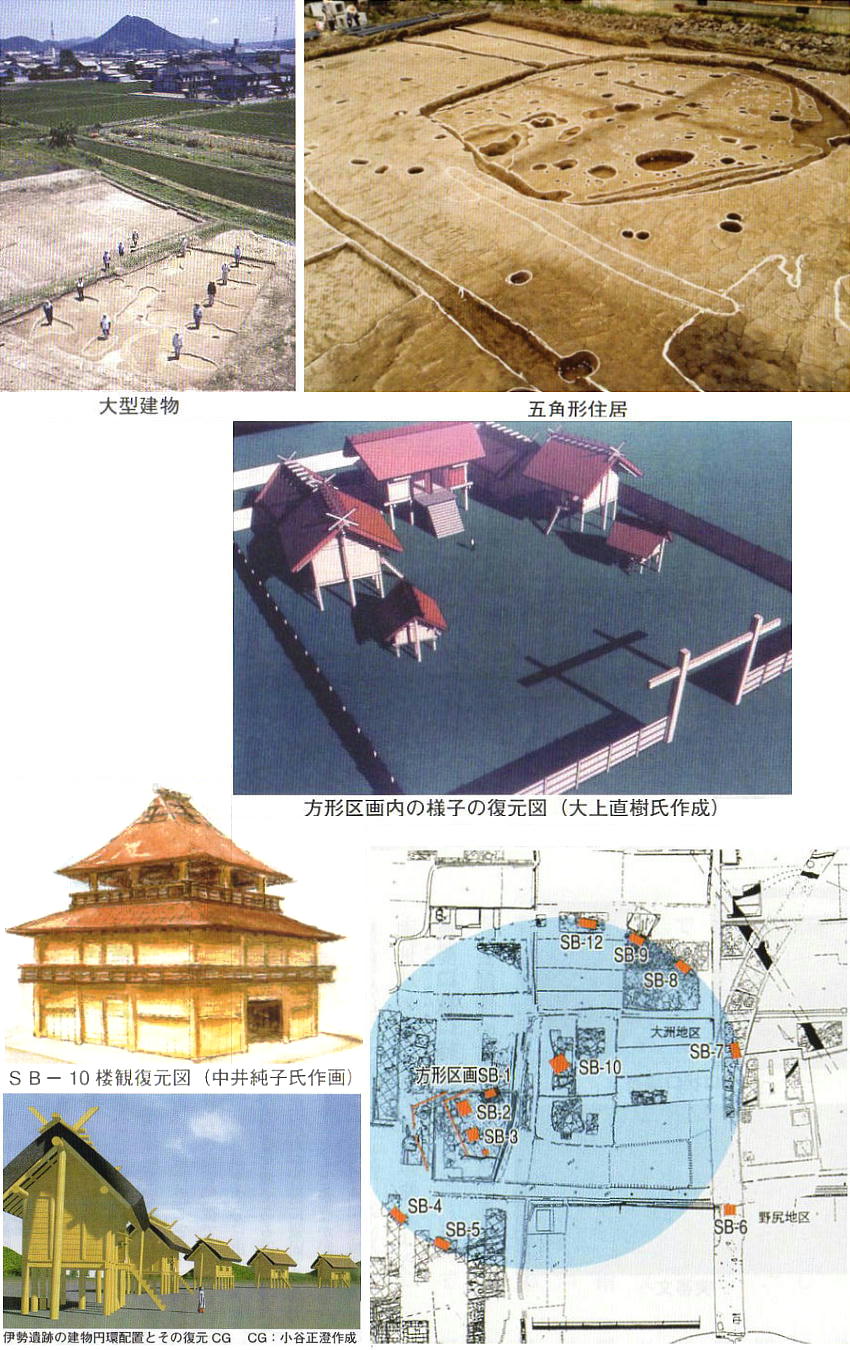

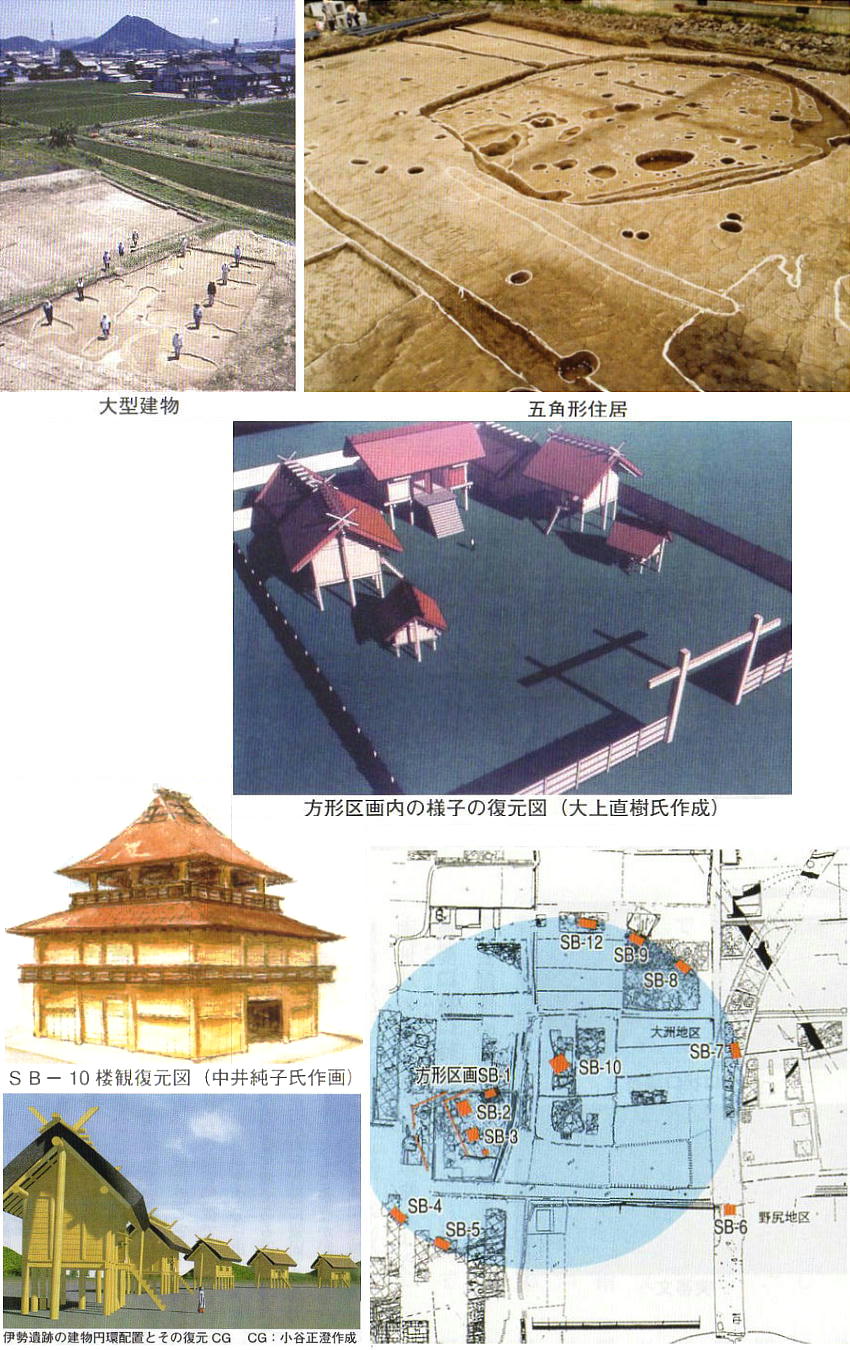

弥生時代後期の建物跡には、竪穴住居と掘立柱建物の2種類の建物跡があり、竪穴住居の平面形には円形と方形そして五角形の3種類が

あります。また、掘立柱建物の規模には大小が見られ、ここでは床面積が30㎡以上のものを大型建物と呼んでいます。遺跡の西半部には

竪穴住居が広がり、東半部の大型建物跡が無くなると、その上にも竪穴住居が造られるようになります。

遺跡の西側では、溝を挟んで方形周溝墓が築かれていますが、弥生時代集落の有力者の墓域であったと推定されます。遺跡の東端では、

幅約7m、深さ2m以上もある大きな堀のような大溝があり、北側は方形周溝墓、南側は、旧河道であったと推定されます。

コマツさん、痩せたでしょう。3ケ月で7.5kg痩せました。クボタさん、もう布袋様なんて呼ばせませんで。

ここには遺跡として見るべき物は何も無い。田圃、住宅が点在する中に、下の立て看板が一つあるだけだ。今見てきた「下之郷遺跡」に

比べると何ともわびしい。何も知らない人は、ここに「邪馬台国があった」と唱えている人がいる事など思いも掛けないに違いない。

著作を読んだことはないが「邪馬台国近江説」の本も2冊刊行され、末尾の新聞記事のように地元のムラ興しと連動して、大変な賑わい

である。しかしここでは、それに言及するのは止めておこう。魏志倭人伝に言う「卑弥呼」の時代に、この遺跡がここに集落として存在

していたことは事実であるし、その規模は確かに、近畿圏最大級の弥生後期遺跡といって良いだろう。何も無いこの地に立って2000

年前の人々がここで生活していた様をイメージするだけで、今はよしとしようではないか。

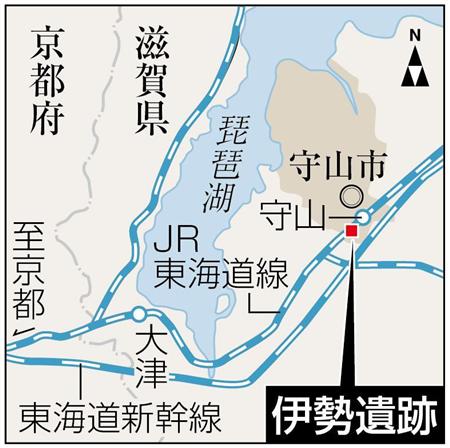

伊勢遺跡 【所在地】守山市伊勢町

昭和56(1981)年に民間の宅地造成工事に先立って実施した試掘調査によって発見された。調査を進める中でこの遺跡は守山市伊勢町・

阿村町・栗東市野尻にかけて広がる、弥生時代後期の巨大な集落遺跡である。その後、平成19年3月までに実施された発掘調査で、東西

約700m、南北約400mの楕円形状に形成されていることが明らかになっている。集落が営まれた時代は縄文時代晩期(BC6世紀頃)から鎌

倉時代(13世紀)で、最も栄えた時代は弥生時代後期(紀元1~2世紀)である。

弥生時代後期の建物跡には、竪穴住居と掘立柱建物の2種類の建物跡があり、竪穴住居の平面形には円形・方形・五角形の3種類がある。

また、掘立柱建物の規模には大小が見られ、床面積が30㎡以上にもなる大きな大型建物もある。遺跡の西半部には竪穴住居が広がり、東

半部の大型建物跡が無くなると、そのあとにも竪穴住居が造られるようになる。遺跡の西側では、溝を挟んで方形周溝墓が築かれている

が、弥生時代集落の有力者の墓域と推定されている。また、遺跡の東端では、幅約7m、深さ2m以上もある大きな堀のような大溝があり、

北側は方形周溝墓、南側は、旧河道であったと推定されている。

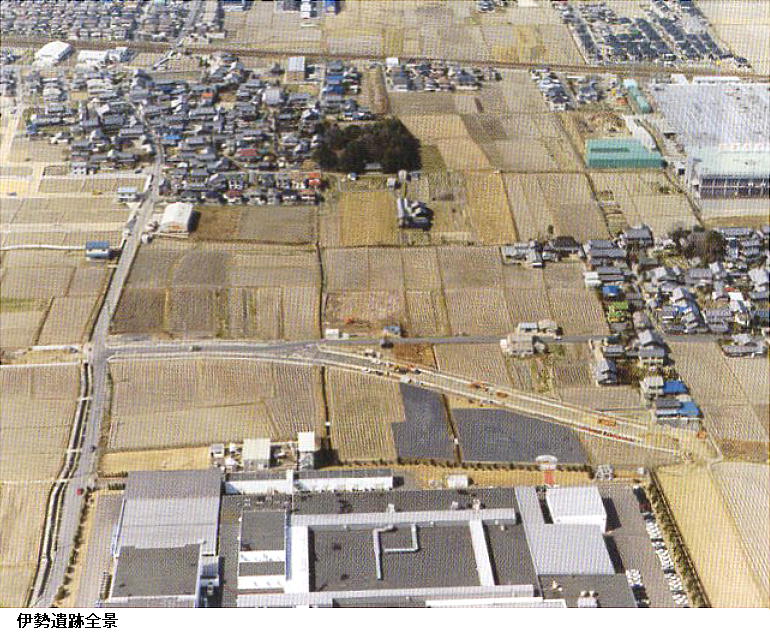

弥生時代後期中葉、伊勢遺跡は標高98mの扇状地上に突如出現する。その時期は、紀元1世紀末頃と推定される。南北450m、東西

700m、約30haにおよぶ大規模な集落遺跡である。小規模な弥生後期集落が多い中で、伊勢遺跡は全国的に見ても大規模な部類に

属する。遺跡は東西方向に舌状に伸びる丘陵上に拡がっていて、南側に幅約30mの河川があり、光背部幅約7m、深さ約2mを測る大

溝で断ち割っていることが確認されている。この大溝は南北方向に150m以上にわたり、直線的に伸びている。

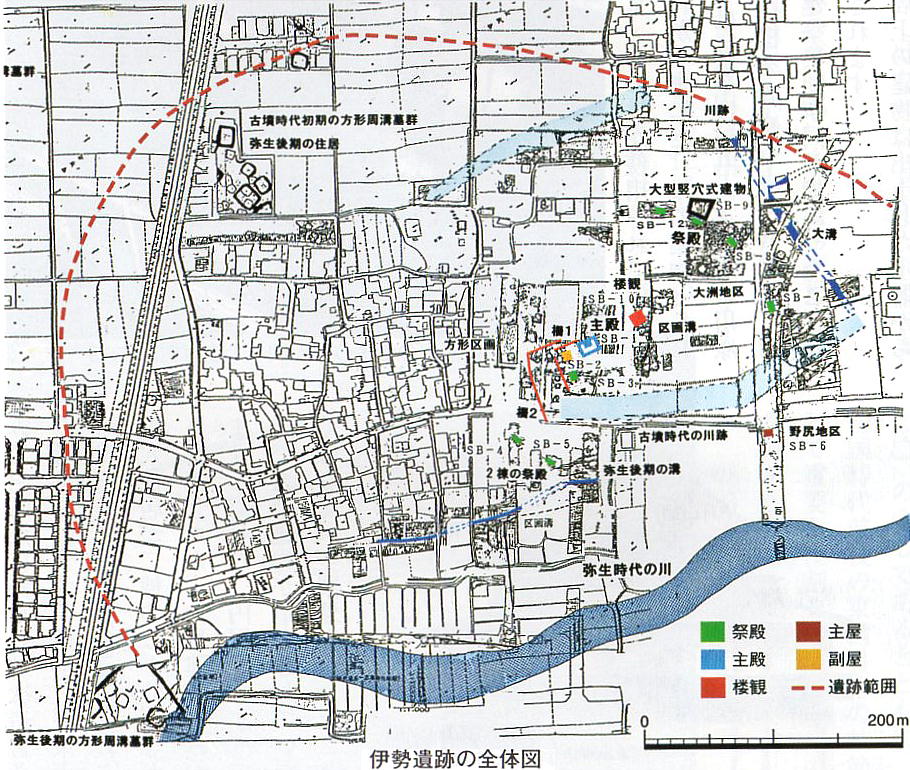

遺跡の東半分には大型建物が集中して造営されており、現在までに12棟の建物が発見されている。なかでも遺跡中央部では、2重の柵

で方形に区画された中に、3棟の大型建物がL字状に配置されていた事がわかっている。SB-1は、桁行四間(11.3m)、梁行二間

(7.8m)、床面積88平方mを測り、弥生後期では全国最大級の建物である。柱穴は深さ1.3mもあり、直径50cmほどの柱が

据えられていたと推定される。伊勢遺跡のなかでも中心的な建物であったのだろう。

伊勢遺跡は、東西方向がJR琵琶湖線のすぐ西側から阿村町東端まで、南北方向は栗東市立大宝東小学校から日本バイリーン南側までの

範囲に広がり、面積は約30ha。近畿圏では最大級の遺跡である。近畿地方の集落遺跡は、中期の巨大環濠集落が解体して、小さな集

落に分散居住することが特徴で、後期になって伊勢遺跡のように巨大化する集落は稀である。

伊勢遺跡では、現在までに13基の大型建物が出土しており、それぞれの建物は計画性をもって配置されたと考えられている。これほど

の量の大型建物を出土した弥生集落の例はほとんどなく、当時、この遺跡が近隣に比べて、大規模な勢力を有していたことが見て取れる。

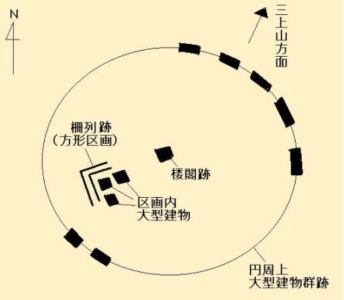

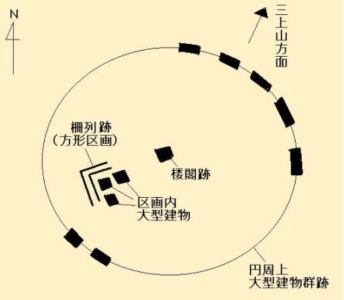

当遺跡の最大の特徴は、伊勢遺跡中心部の方形区画(柵による区画)内の大型建物跡を中心にして、円状に配置されたと推測される大型

建物跡群の存在に集約される。南西に2基、北東に2基、そして最近の調査で北から3基の大型建物跡が出土しており、これらのことを

総合的に捉えると、楼閣や方形区画を中心として、これら7基の大型建物跡が円周上に配されていると指摘できる。

これら円周線上の大型建物群は、全て棟持柱付き建物で、柱の配置や棟持柱の傾き、建物の規模や柱穴の掘り方、これらの特徴がほとん

ど類似していることから、円周線上に設置されたのは偶然のことではなく、何らかの意図をもって企画的に設けられたものだと考えられ

ている。

最大の銅鐸出土…邪馬台国に「近江説」参戦 卑弥呼コンテストも開催 sankei-web 2011.7.26 14:04

「邪馬台国は滋賀・守山にあった」。こんな説を掲げ、滋賀県守山市の守山商工会議所青年部がまちおこしに動き出した。邪馬台国は

「九州説」と、奈良県の「畿内説」にほぼ二分されているが、守山市のアマチュア歴史家ら2人が、市内で弥生時代後期の巨大な遺構

が出土したことなどから、「近江説」の本を相次いで出版。これを機に青年部は特別委員会を組織、さまざまなイベントで「邪馬台国

の守山」をPRする考えだ。

「邪馬台国近江説」は市内の伊勢遺跡が根拠で、この遺跡が邪馬台国と主張している。弥生時代後期(2世紀後半)の東西約700メ

ートルに及ぶ大規模な集落跡で、平成13年に巨大な祭殿とみられる建物跡が見つかった。

隣接する野洲市の大岩山で、国内最大134.7センチを含む弥生時代の銅鐸(どうたく)24個が出土。遺跡との関係性も指摘され、

巨大勢力が存在したとされている。

こうした中、昨年1月、守山市のアマチュア歴史研究家、澤井良介氏が「邪馬台国近江説」(幻冬舎ルネッサンス)を、同2月には、

東京の雑誌編集者、後藤聡一氏が偶然にも、同じ題名の本(サンライズ出版)を出版。澤井氏は「邪馬台国は守山にあったと確信して

いる」と話す。

地元の盛り上がりを受け、守山商工会議所青年部では「この大きな夢を広め、まちづくりを盛り上げたい」と、今年「邪馬台国近江説

特別委員会」を旗揚げ。近江説にあやかったさまざまなイベントに打って出ることで、守山の知名度向上作戦に乗り出した。

委員会はすでに専用サイト(http://moriyama-himiko.jp/)を立ち上げており、独自に「卑弥呼」Tシャツやのぼりを制作。今月30

日には、県内の18歳以上(高校生不可)を対象に、「近江説」のキャンペーン大使を決める「卑弥呼コンテスト」を開催する予定で、

初代卑弥呼には特別に用意した衣装を着てもらい、誕生式典を開催する。さらに、年末には研究者らを招いて学術フォーラムも企画し

ている。

守山市は人口約7万8千人で、初夏にゲンジボタルが観察できる「ホタルのまち」として有名。東洋経済新報社が全国の市を評価する

「住みよさランキング」では昨年、近畿2府4県で1位になった。鵜飼貞夫委員長(42)は「可能性があるという点では、『畿内説』

『九州説』と同じ。まちおこしは盛り上がった方が勝ち」と意気込む。

============================================================

邪馬台国「近江説」で地域活性 守山商議所が企画 京都新聞【 2011年06月10日 10時23分 】

弥生時代の女王、卑弥呼が治めた邪馬台国が滋賀県守山市の伊勢遺跡にあったとする「邪馬台国近江説」を手がかりに地域活性化につ

なげようと、守山商工会議所青年部が邪馬台国近江説特別委員会を立ち上げた。11日に市内で開かれるイベント「ほたる探検紀行」

に合わせバッジを配布するほか、秋には学術フォーラムも開催する。

伊勢遺跡は2001年、同市伊勢町で発見された弥生時代後期の大型集落跡。祭殿と見られる建築物跡があったことや、近隣で銅鐸

(どうたく)が多数出土していることなどから、当時の日本の政治的中心地が近江だとする同説を10年、同市伊勢町の古代史愛好家

沢井良介さん(66)と東京の雑誌編集者が唱え、研究本を相次ぎ出版。青年部メンバーは勉強会を開くなど同説について学んできた。

11日は同委員会がJR守山駅前にブースを設置。ほたる探検紀行に参加している約20店で、中国から卑弥呼に与えられたとされる

三角縁神獣鏡をデザインしたバッジを配布するほか、塗り絵コンテストも開く。

7月末には「現代の卑弥呼」を選ぶ、卑弥呼コンテストも開催。今月中にホームページを開設し、同説の説明のほか、沢井さんのコラ

ムも掲載する。

鵜飼貞夫委員長(42)は「古代ロマンを通じ地域を誇りに思えるよう、邪馬台国近江説を県内全域で主張していけるようにしたい」

と話している。

「邪馬台国は滋賀・守山にあった」。こんな説を掲げ、滋賀県守山市の守山商工会議所青年部がまちおこしに動き出した。邪馬台国は

「九州説」と、奈良県の「畿内説」にほぼ二分されているが、守山市のアマチュア歴史家ら2人が、市内で弥生時代後期の巨大な遺構

が出土したことなどから、「近江説」の本を相次いで出版。これを機に青年部は特別委員会を組織、さまざまなイベントで「邪馬台国

の守山」をPRする考えだ。

「邪馬台国近江説」は市内の伊勢遺跡が根拠で、この遺跡が邪馬台国と主張している。弥生時代後期(2世紀後半)の東西約700メ

ートルに及ぶ大規模な集落跡で、平成13年に巨大な祭殿とみられる建物跡が見つかった。

隣接する野洲市の大岩山で、国内最大134.7センチを含む弥生時代の銅鐸(どうたく)24個が出土。遺跡との関係性も指摘され、

巨大勢力が存在したとされている。

こうした中、昨年1月、守山市のアマチュア歴史研究家、澤井良介氏が「邪馬台国近江説」(幻冬舎ルネッサンス)を、同2月には、

東京の雑誌編集者、後藤聡一氏が偶然にも、同じ題名の本(サンライズ出版)を出版。澤井氏は「邪馬台国は守山にあったと確信して

いる」と話す。

地元の盛り上がりを受け、守山商工会議所青年部では「この大きな夢を広め、まちづくりを盛り上げたい」と、今年「邪馬台国近江説

特別委員会」を旗揚げ。近江説にあやかったさまざまなイベントに打って出ることで、守山の知名度向上作戦に乗り出した。

委員会はすでに専用サイト(http://moriyama-himiko.jp/)を立ち上げており、独自に「卑弥呼」Tシャツやのぼりを制作。今月30

日には、県内の18歳以上(高校生不可)を対象に、「近江説」のキャンペーン大使を決める「卑弥呼コンテスト」を開催する予定で、

初代卑弥呼には特別に用意した衣装を着てもらい、誕生式典を開催する。さらに、年末には研究者らを招いて学術フォーラムも企画し

ている。

守山市は人口約7万8千人で、初夏にゲンジボタルが観察できる「ホタルのまち」として有名。東洋経済新報社が全国の市を評価する

「住みよさランキング」では昨年、近畿2府4県で1位になった。鵜飼貞夫委員長(42)は「可能性があるという点では、『畿内説』

『九州説』と同じ。まちおこしは盛り上がった方が勝ち」と意気込む。

============================================================

邪馬台国「近江説」で地域活性 守山商議所が企画 京都新聞【 2011年06月10日 10時23分 】

弥生時代の女王、卑弥呼が治めた邪馬台国が滋賀県守山市の伊勢遺跡にあったとする「邪馬台国近江説」を手がかりに地域活性化につ

なげようと、守山商工会議所青年部が邪馬台国近江説特別委員会を立ち上げた。11日に市内で開かれるイベント「ほたる探検紀行」

に合わせバッジを配布するほか、秋には学術フォーラムも開催する。

伊勢遺跡は2001年、同市伊勢町で発見された弥生時代後期の大型集落跡。祭殿と見られる建築物跡があったことや、近隣で銅鐸

(どうたく)が多数出土していることなどから、当時の日本の政治的中心地が近江だとする同説を10年、同市伊勢町の古代史愛好家

沢井良介さん(66)と東京の雑誌編集者が唱え、研究本を相次ぎ出版。青年部メンバーは勉強会を開くなど同説について学んできた。

11日は同委員会がJR守山駅前にブースを設置。ほたる探検紀行に参加している約20店で、中国から卑弥呼に与えられたとされる

三角縁神獣鏡をデザインしたバッジを配布するほか、塗り絵コンテストも開く。

7月末には「現代の卑弥呼」を選ぶ、卑弥呼コンテストも開催。今月中にホームページを開設し、同説の説明のほか、沢井さんのコラ

ムも掲載する。

鵜飼貞夫委員長(42)は「古代ロマンを通じ地域を誇りに思えるよう、邪馬台国近江説を県内全域で主張していけるようにしたい」

と話している。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・伊勢遺跡

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・伊勢遺跡

Music: imagine

Music: imagine

「邪馬台国は滋賀・守山にあった」。こんな説を掲げ、滋賀県守山市の守山商工会議所青年部がまちおこしに動き出した。邪馬台国は 「九州説」と、奈良県の「畿内説」にほぼ二分されているが、守山市のアマチュア歴史家ら2人が、市内で弥生時代後期の巨大な遺構 が出土したことなどから、「近江説」の本を相次いで出版。これを機に青年部は特別委員会を組織、さまざまなイベントで「邪馬台国 の守山」をPRする考えだ。 「邪馬台国近江説」は市内の伊勢遺跡が根拠で、この遺跡が邪馬台国と主張している。弥生時代後期(2世紀後半)の東西約700メ ートルに及ぶ大規模な集落跡で、平成13年に巨大な祭殿とみられる建物跡が見つかった。 隣接する野洲市の大岩山で、国内最大134.7センチを含む弥生時代の銅鐸(どうたく)24個が出土。遺跡との関係性も指摘され、 巨大勢力が存在したとされている。 こうした中、昨年1月、守山市のアマチュア歴史研究家、澤井良介氏が「邪馬台国近江説」(幻冬舎ルネッサンス)を、同2月には、 東京の雑誌編集者、後藤聡一氏が偶然にも、同じ題名の本(サンライズ出版)を出版。澤井氏は「邪馬台国は守山にあったと確信して いる」と話す。 地元の盛り上がりを受け、守山商工会議所青年部では「この大きな夢を広め、まちづくりを盛り上げたい」と、今年「邪馬台国近江説 特別委員会」を旗揚げ。近江説にあやかったさまざまなイベントに打って出ることで、守山の知名度向上作戦に乗り出した。 委員会はすでに専用サイト(http://moriyama-himiko.jp/)を立ち上げており、独自に「卑弥呼」Tシャツやのぼりを制作。今月30 日には、県内の18歳以上(高校生不可)を対象に、「近江説」のキャンペーン大使を決める「卑弥呼コンテスト」を開催する予定で、 初代卑弥呼には特別に用意した衣装を着てもらい、誕生式典を開催する。さらに、年末には研究者らを招いて学術フォーラムも企画し ている。 守山市は人口約7万8千人で、初夏にゲンジボタルが観察できる「ホタルのまち」として有名。東洋経済新報社が全国の市を評価する 「住みよさランキング」では昨年、近畿2府4県で1位になった。鵜飼貞夫委員長(42)は「可能性があるという点では、『畿内説』 『九州説』と同じ。まちおこしは盛り上がった方が勝ち」と意気込む。 ============================================================ 邪馬台国「近江説」で地域活性 守山商議所が企画 京都新聞【 2011年06月10日 10時23分 】 弥生時代の女王、卑弥呼が治めた邪馬台国が滋賀県守山市の伊勢遺跡にあったとする「邪馬台国近江説」を手がかりに地域活性化につ なげようと、守山商工会議所青年部が邪馬台国近江説特別委員会を立ち上げた。11日に市内で開かれるイベント「ほたる探検紀行」 に合わせバッジを配布するほか、秋には学術フォーラムも開催する。 伊勢遺跡は2001年、同市伊勢町で発見された弥生時代後期の大型集落跡。祭殿と見られる建築物跡があったことや、近隣で銅鐸 (どうたく)が多数出土していることなどから、当時の日本の政治的中心地が近江だとする同説を10年、同市伊勢町の古代史愛好家 沢井良介さん(66)と東京の雑誌編集者が唱え、研究本を相次ぎ出版。青年部メンバーは勉強会を開くなど同説について学んできた。 11日は同委員会がJR守山駅前にブースを設置。ほたる探検紀行に参加している約20店で、中国から卑弥呼に与えられたとされる 三角縁神獣鏡をデザインしたバッジを配布するほか、塗り絵コンテストも開く。 7月末には「現代の卑弥呼」を選ぶ、卑弥呼コンテストも開催。今月中にホームページを開設し、同説の説明のほか、沢井さんのコラ ムも掲載する。 鵜飼貞夫委員長(42)は「古代ロマンを通じ地域を誇りに思えるよう、邪馬台国近江説を県内全域で主張していけるようにしたい」 と話している。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・伊勢遺跡

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・伊勢遺跡