Music: Hana

Music: Hana

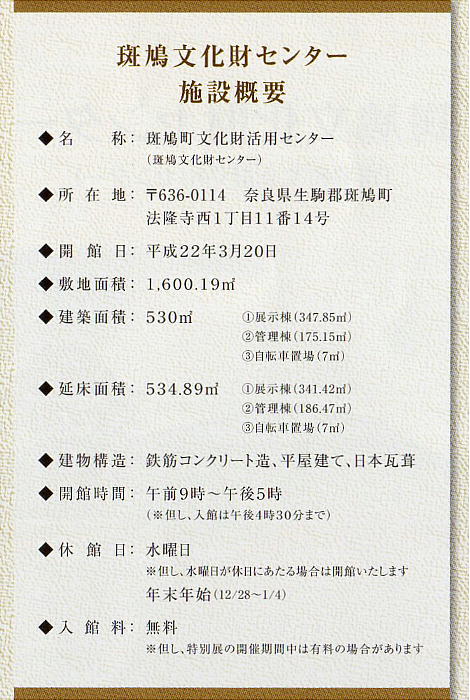

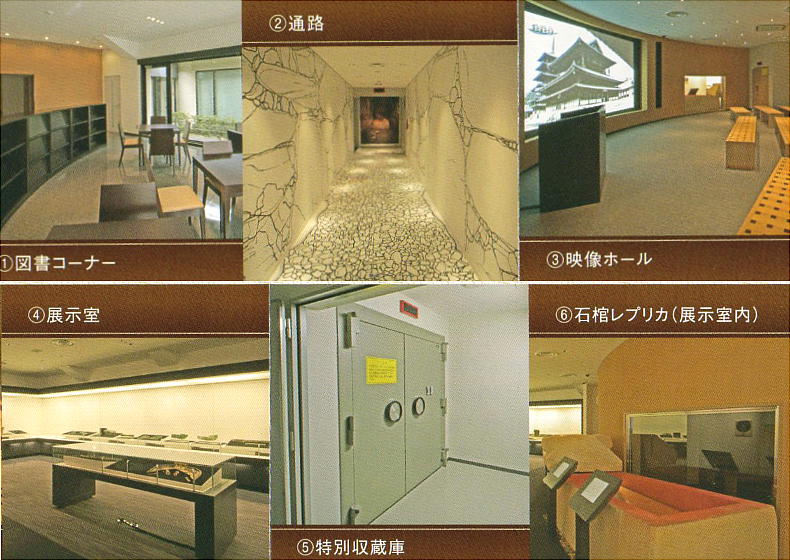

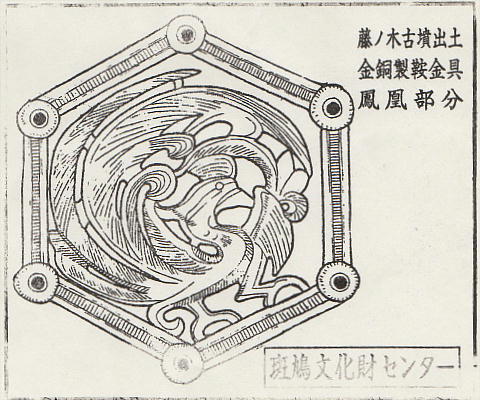

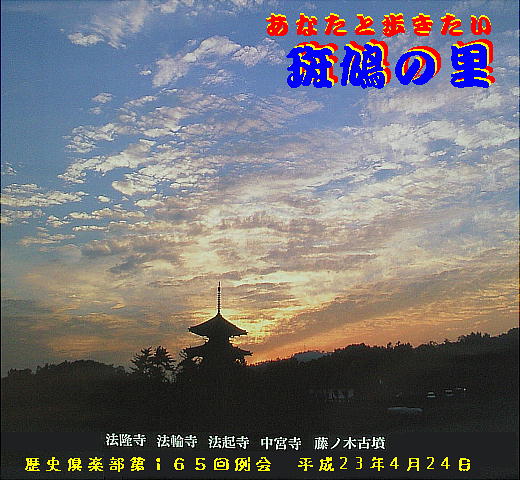

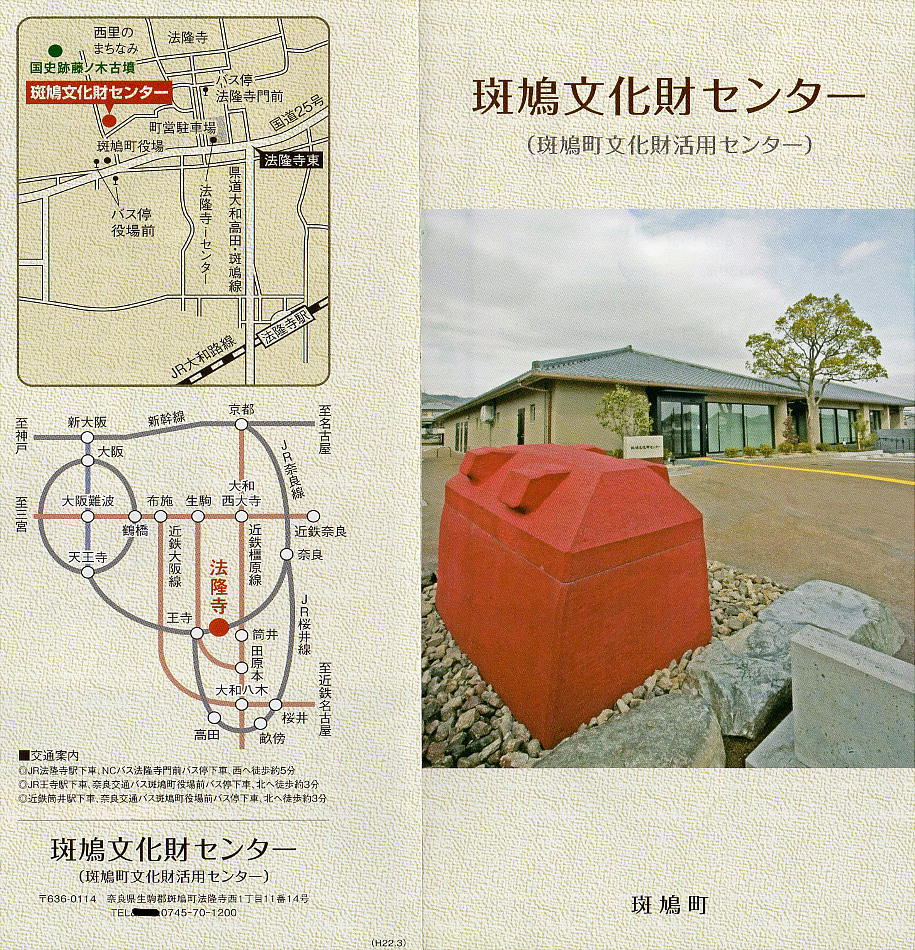

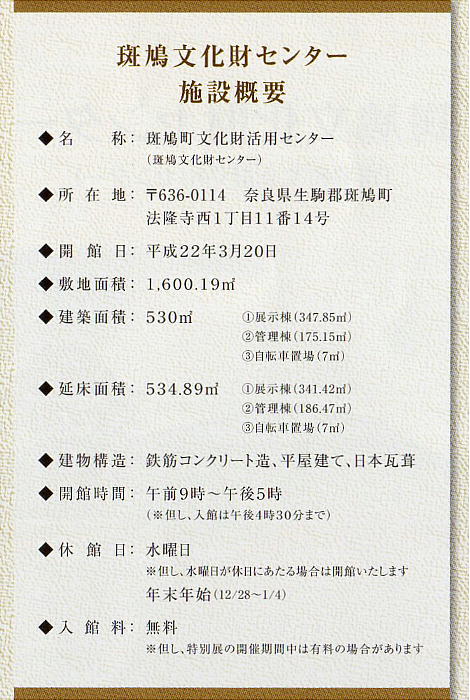

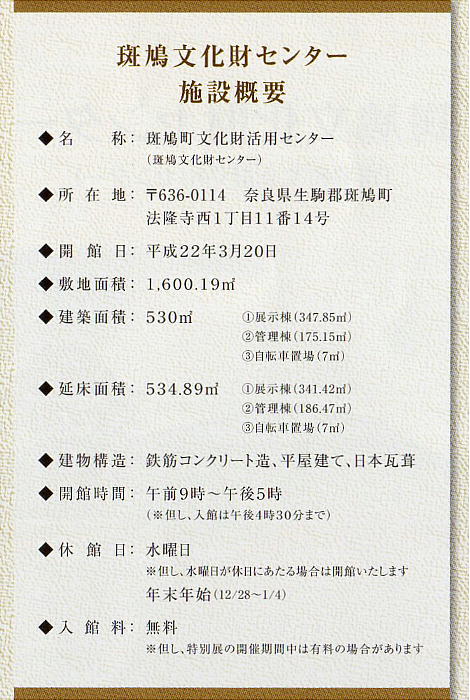

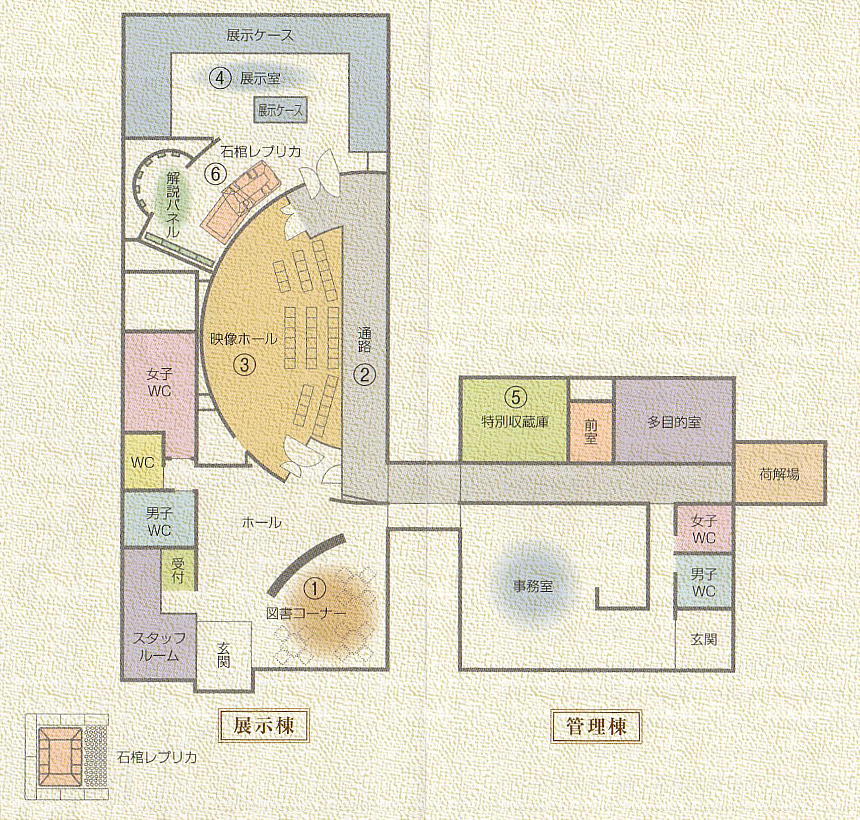

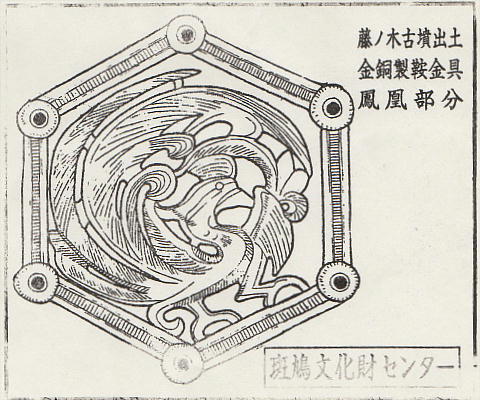

斑鳩文化財センター

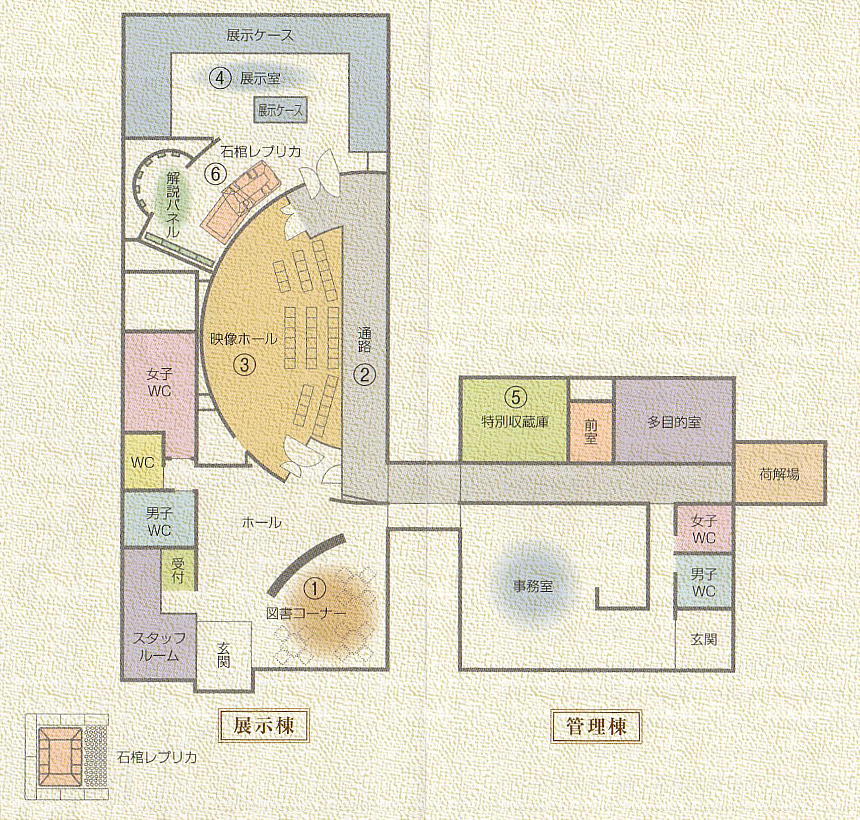

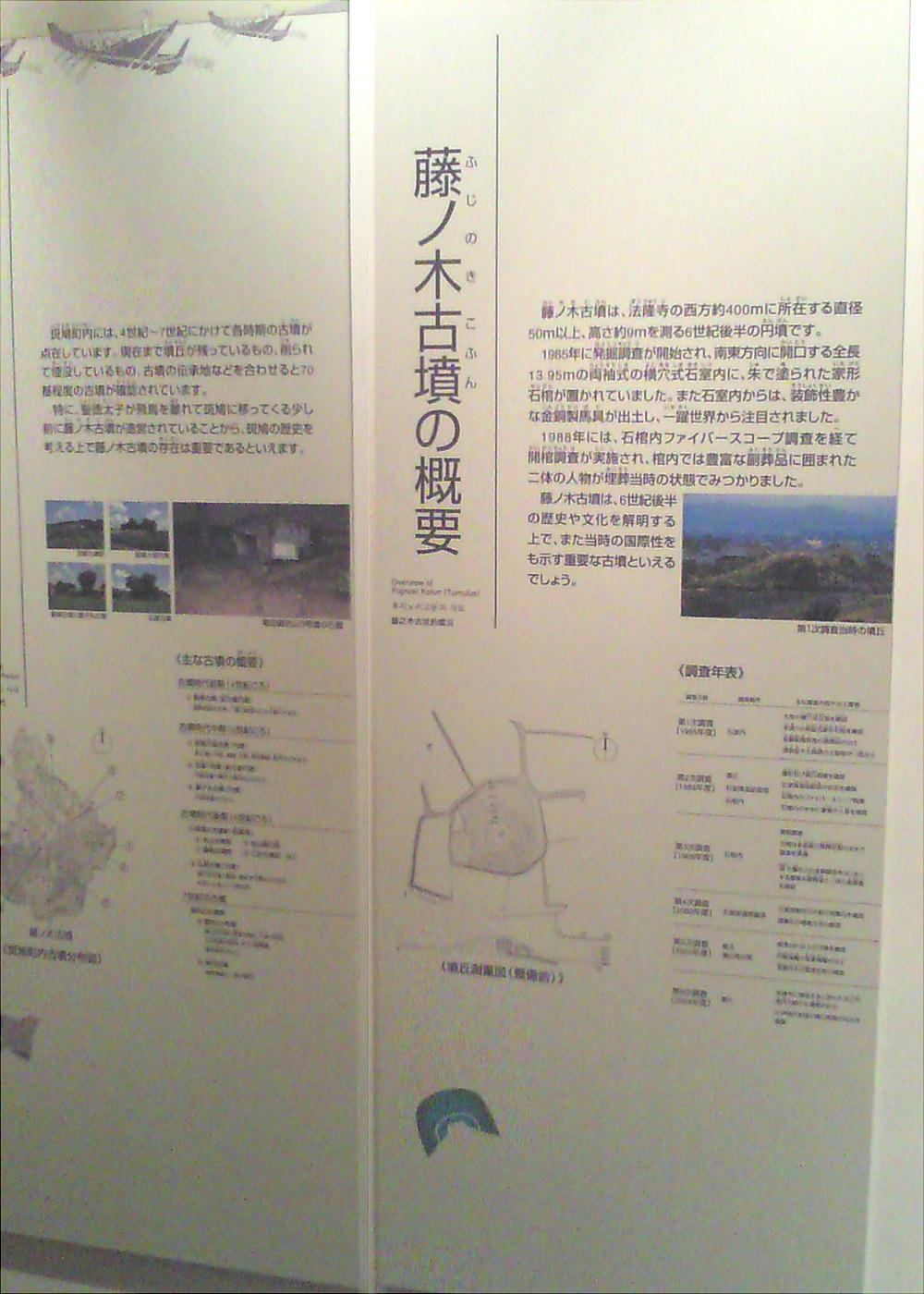

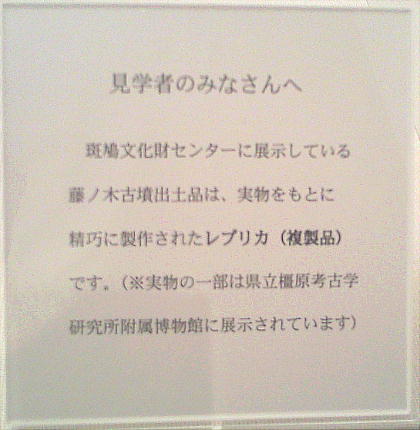

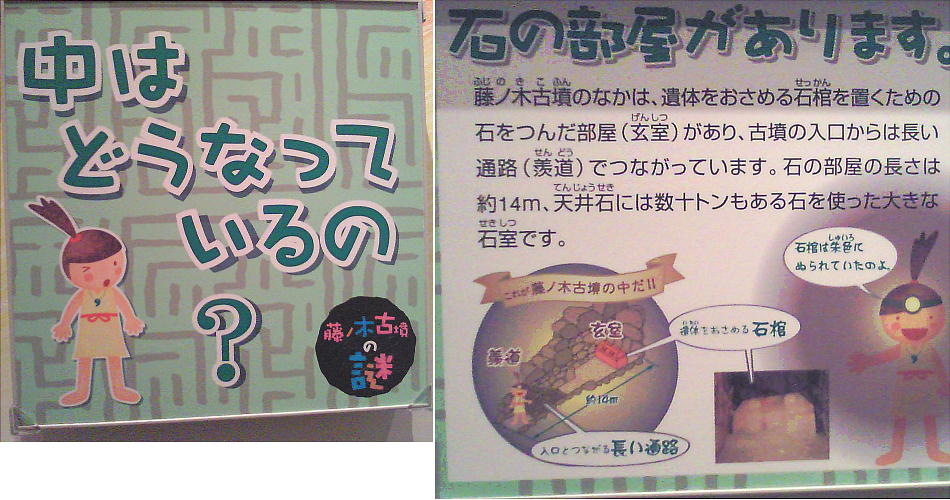

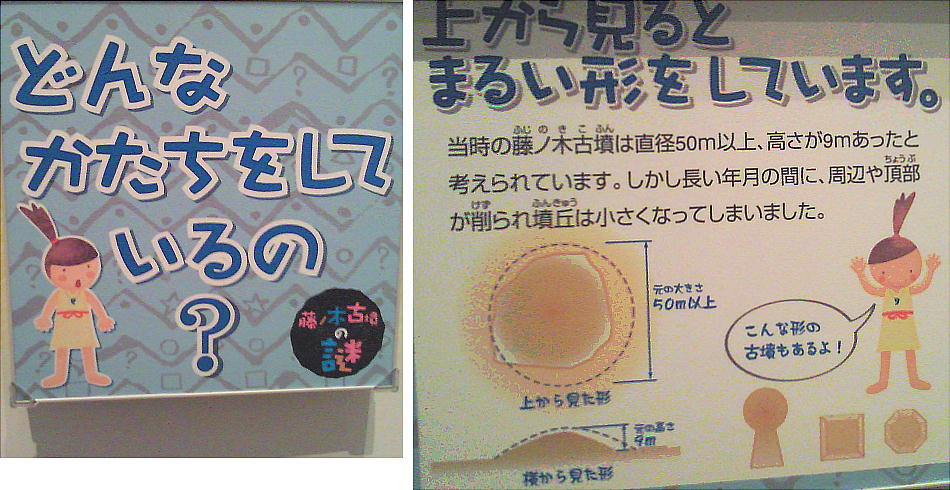

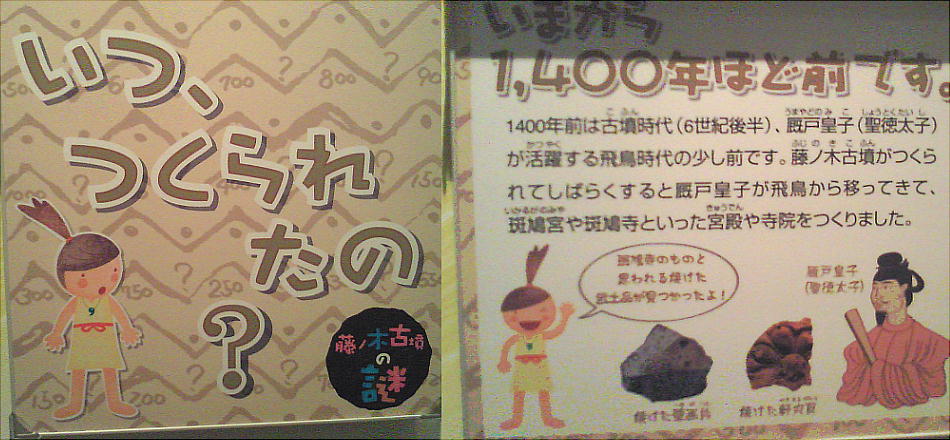

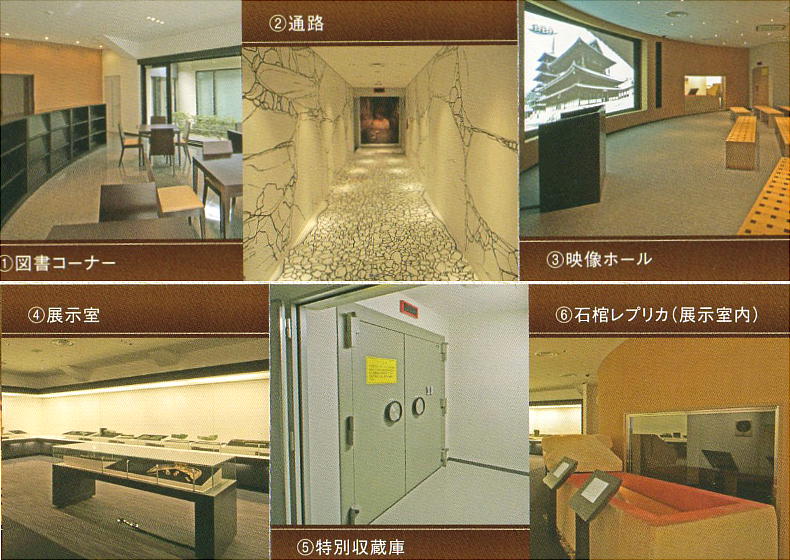

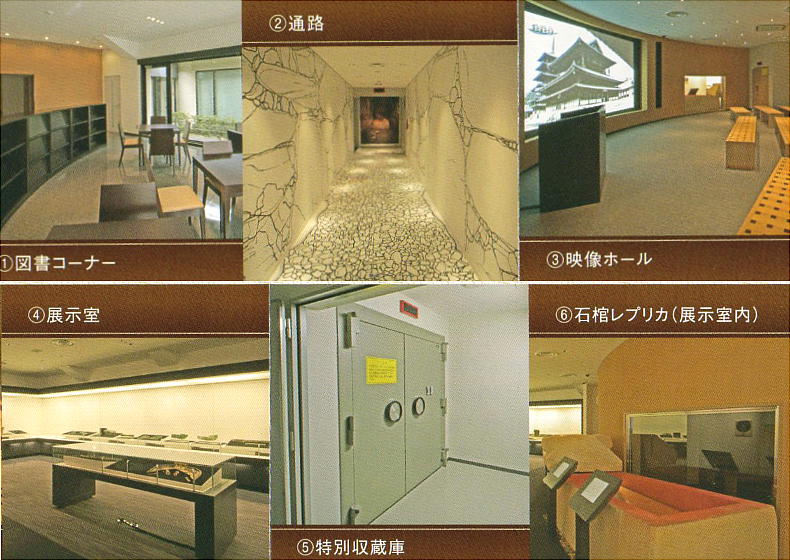

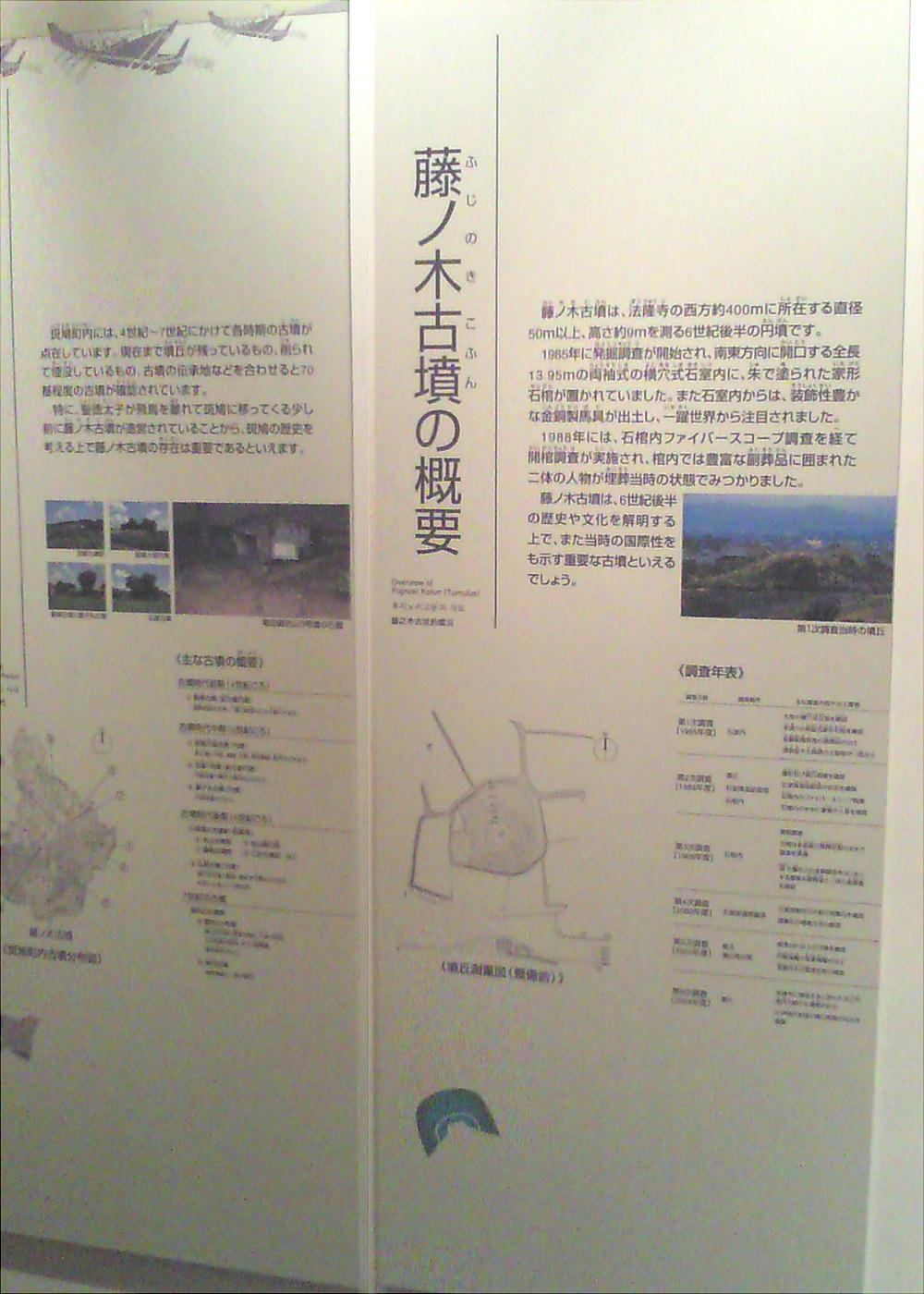

歴史・文化遺産の豊かな、特色ある町づくりをめざす斑鳩町では、藤ノ木古墳の案内を行う施設としてだけでなく、文化財の

調査・研究及び情報発信の拠点として、「斑鳩町文化財活用センター(愛称:斑鳩文化財センター)」を2010年3月20

日にオープンした。

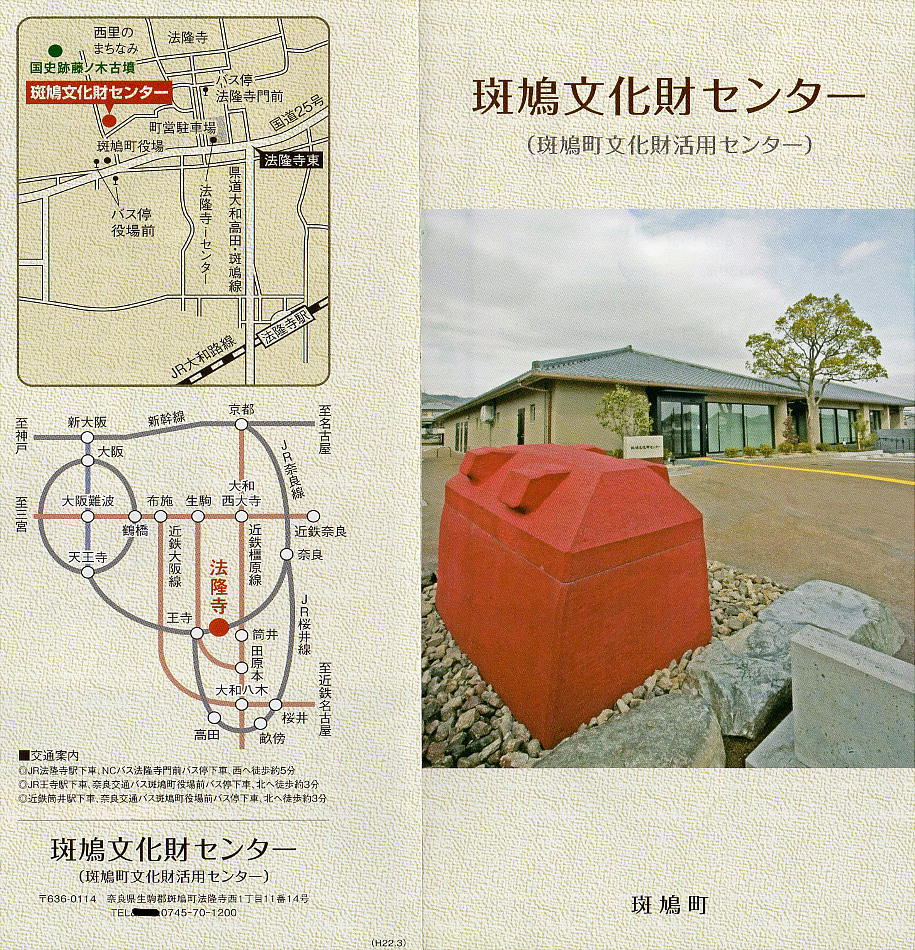

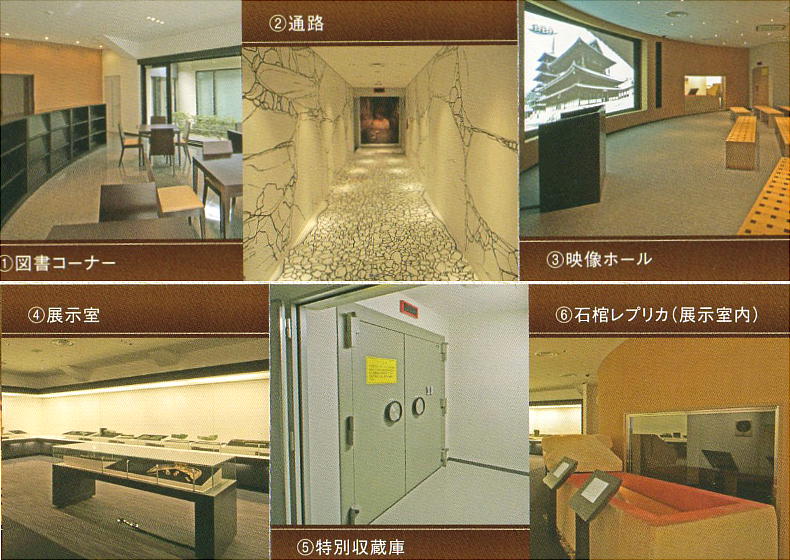

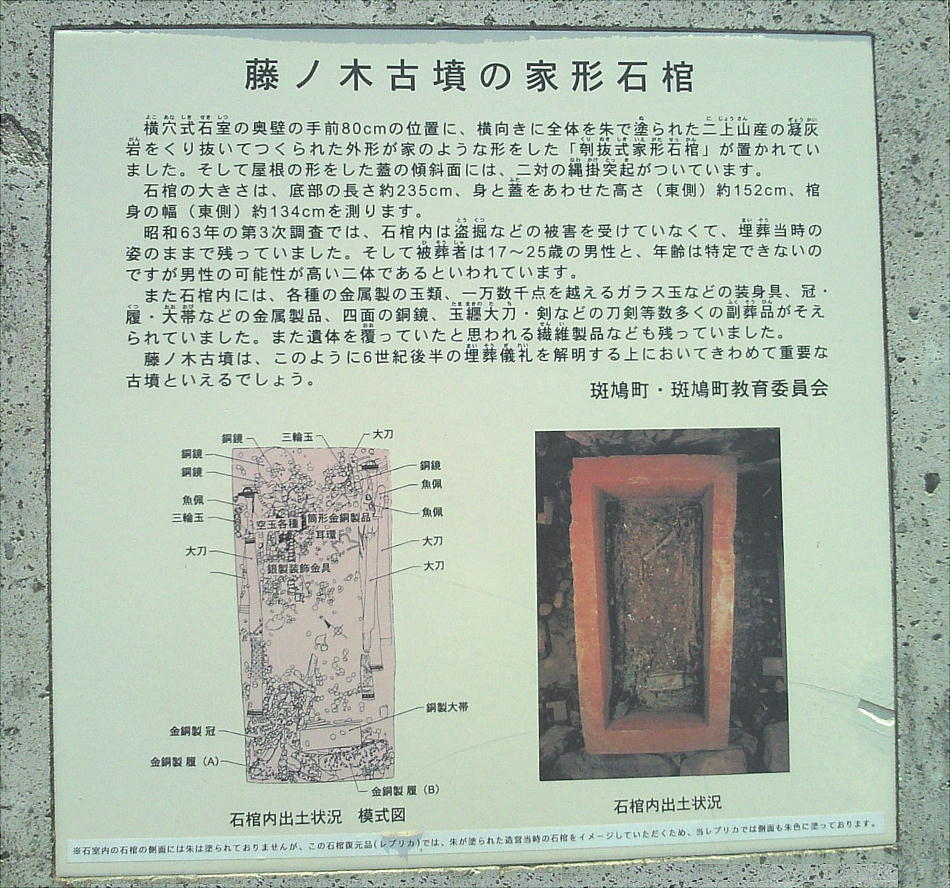

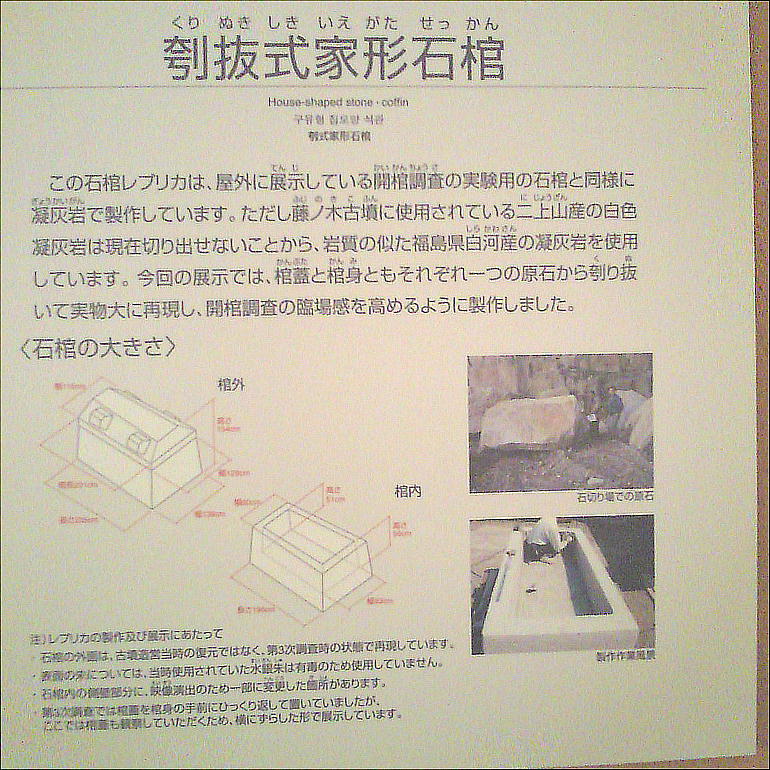

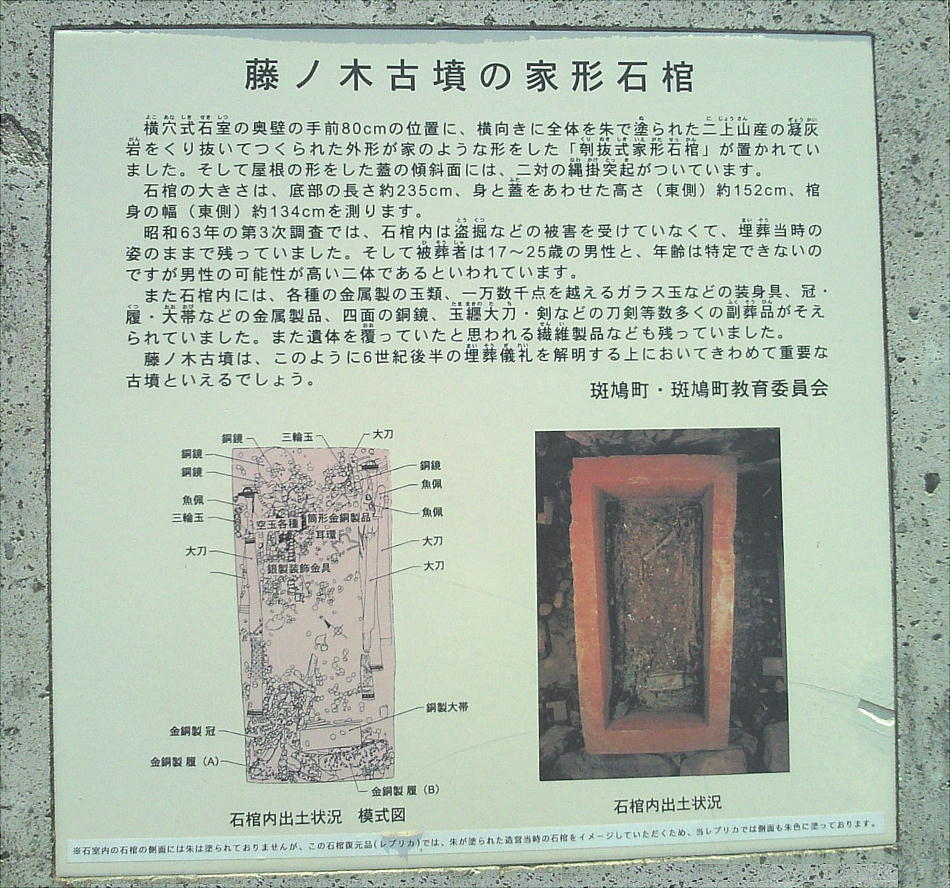

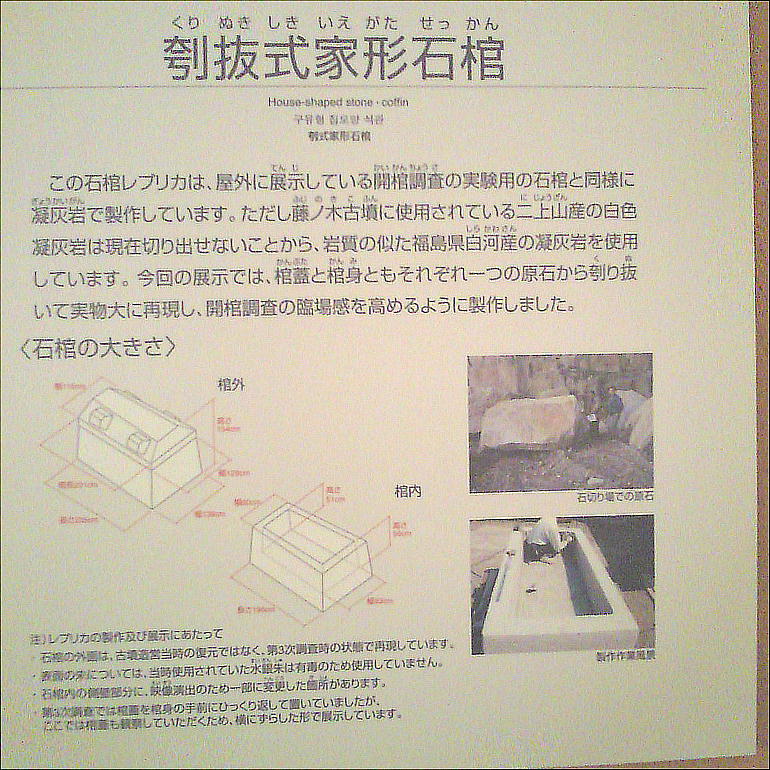

玄関前の広場の隅には、朱塗りの石棺模型が展示してある。かって、古墳の前に置いてあったやつを赤く塗ったらしい。

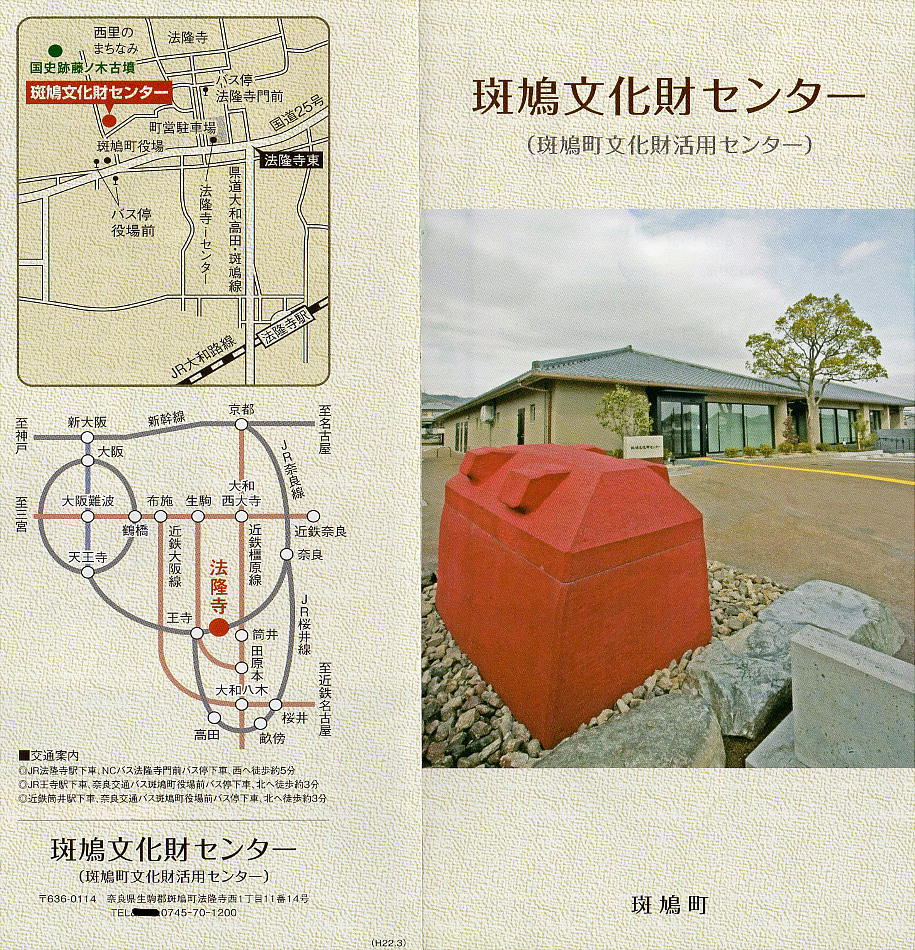

田園風景のなかに建つ斑鳩文化財センターの瓦葺平屋の建物は、のどかな斑鳩の自然と歴史的景観に溶け込むたたずまをしている。

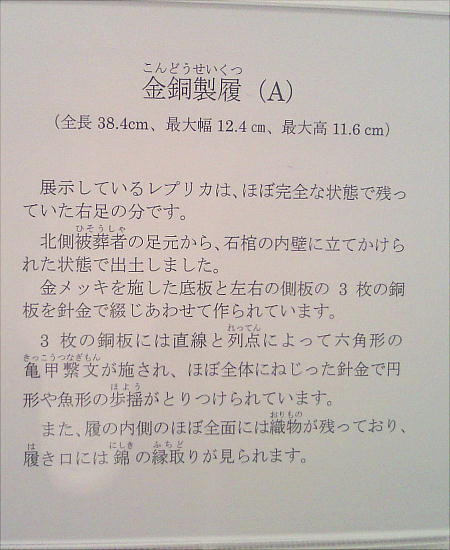

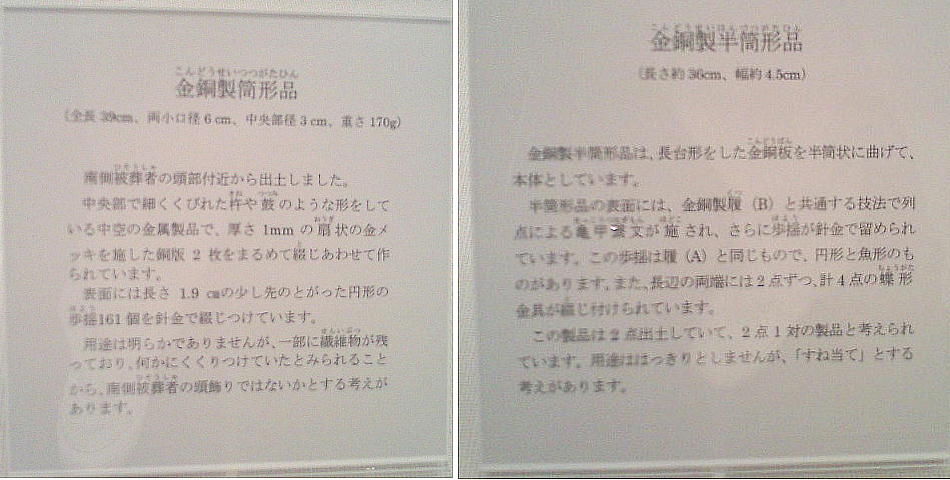

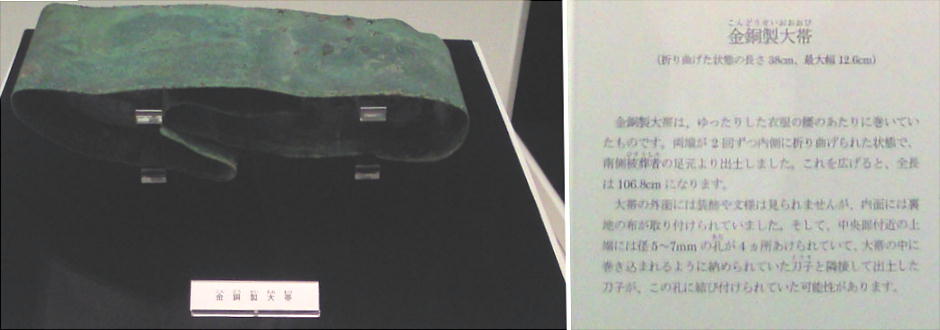

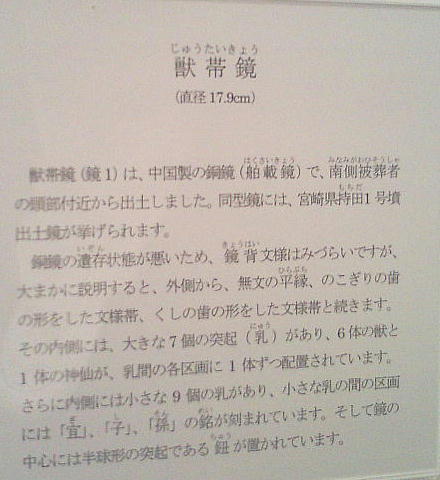

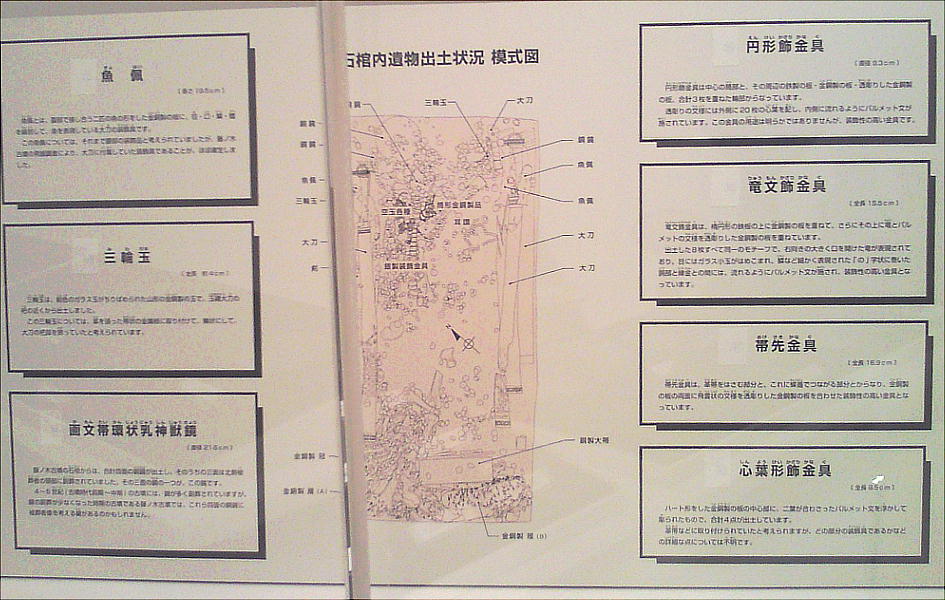

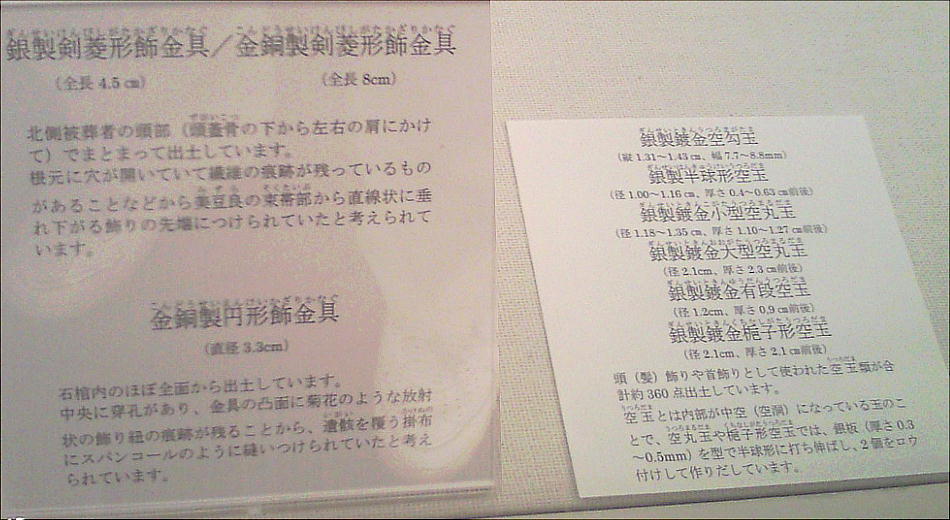

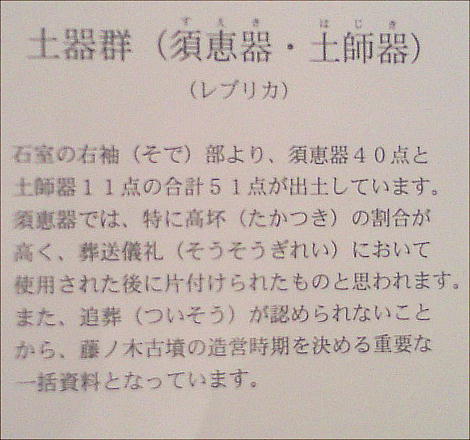

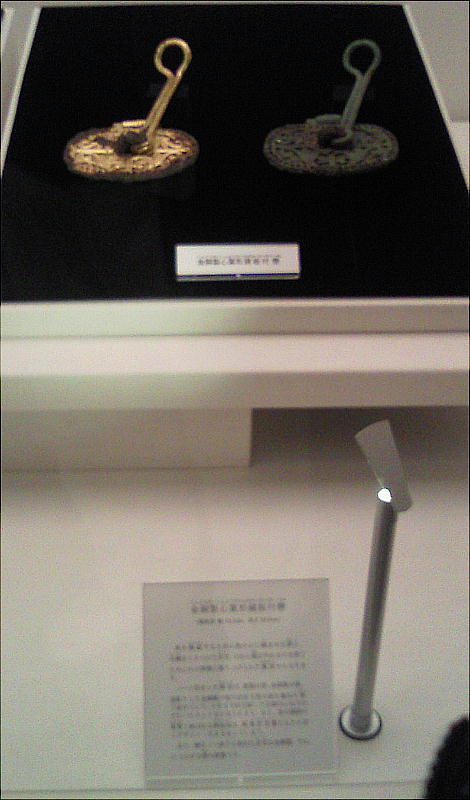

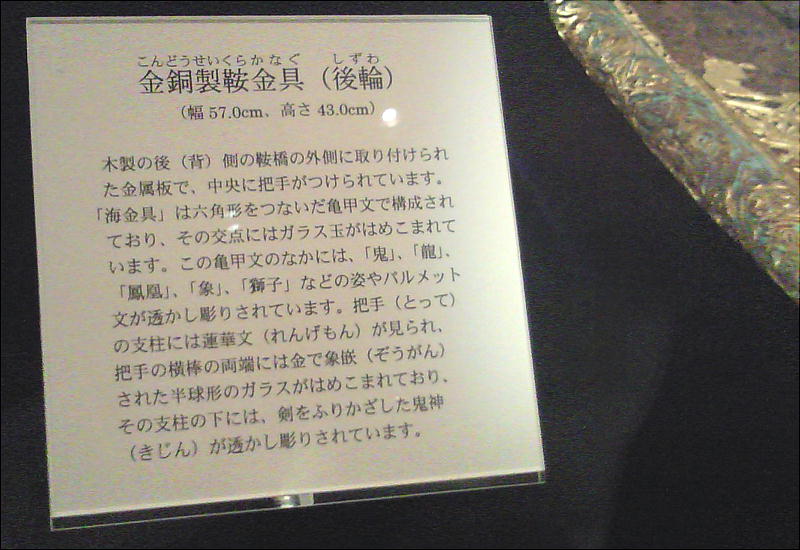

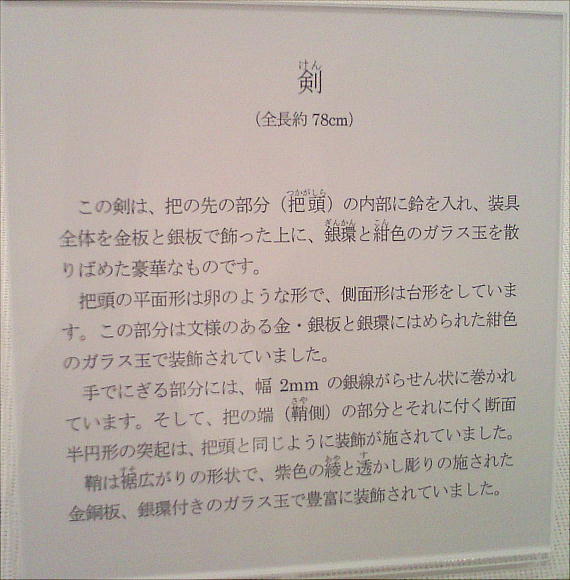

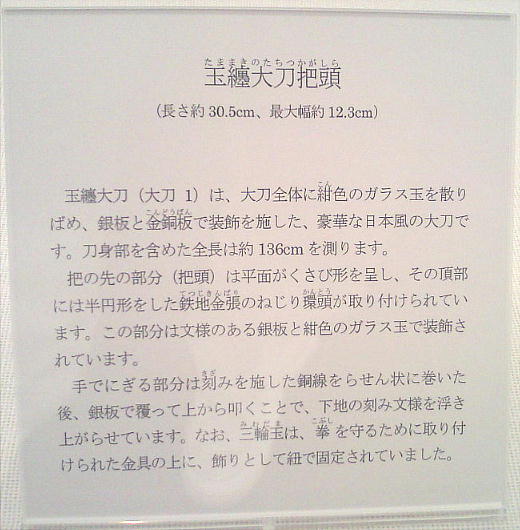

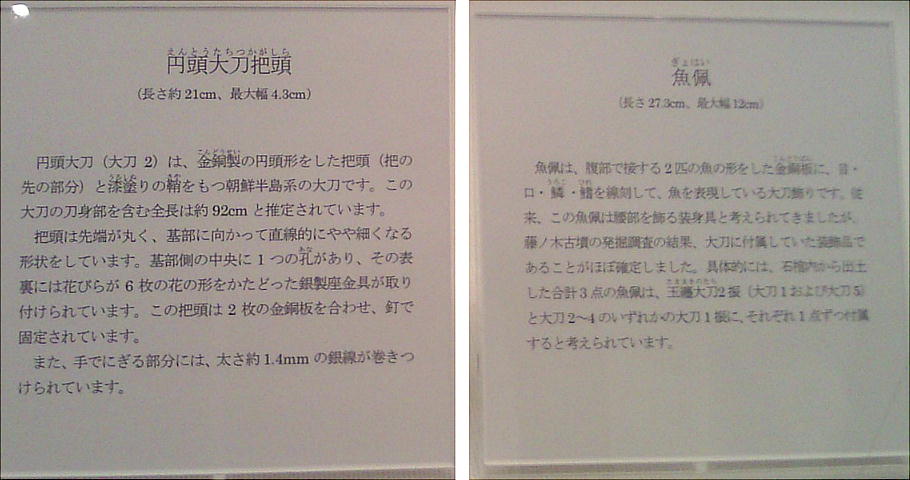

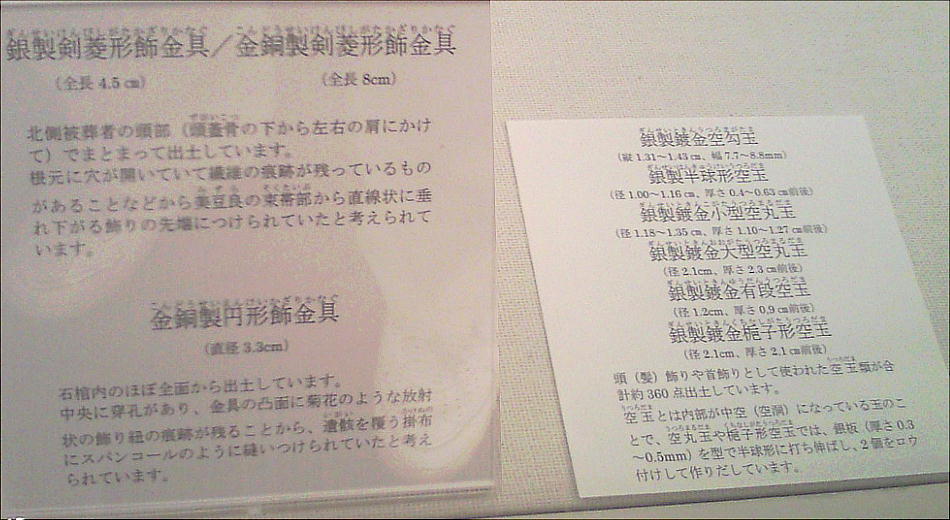

下4枚の写真は、奈良県立橿原考古学研究所の博物館に展示してある本物。レプリカと見比べて下さい。

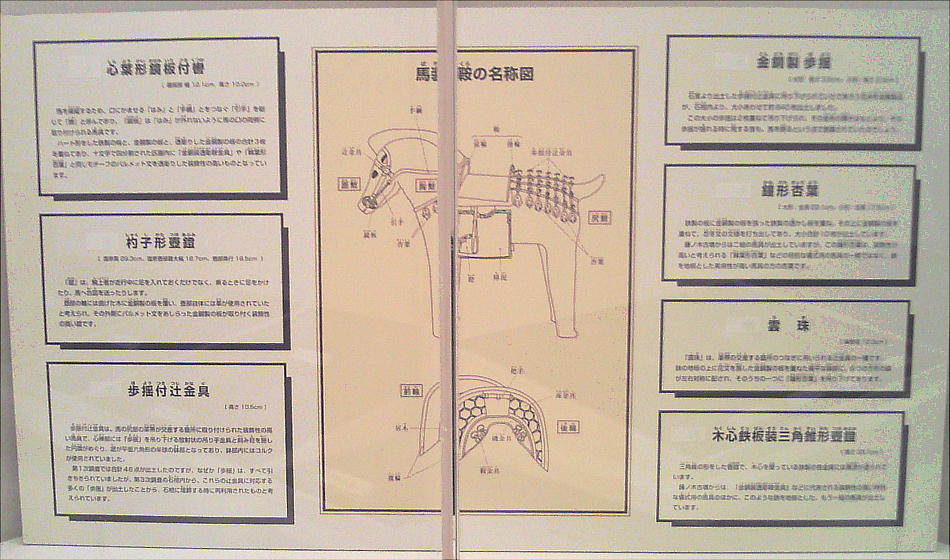

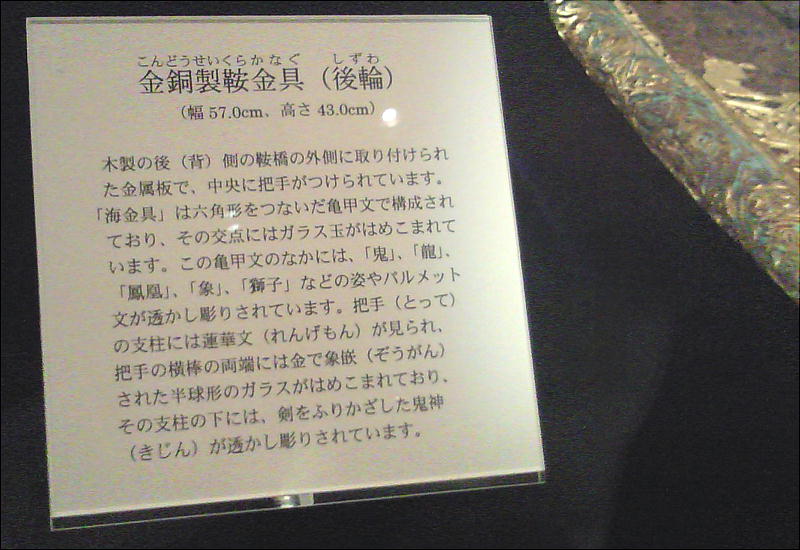

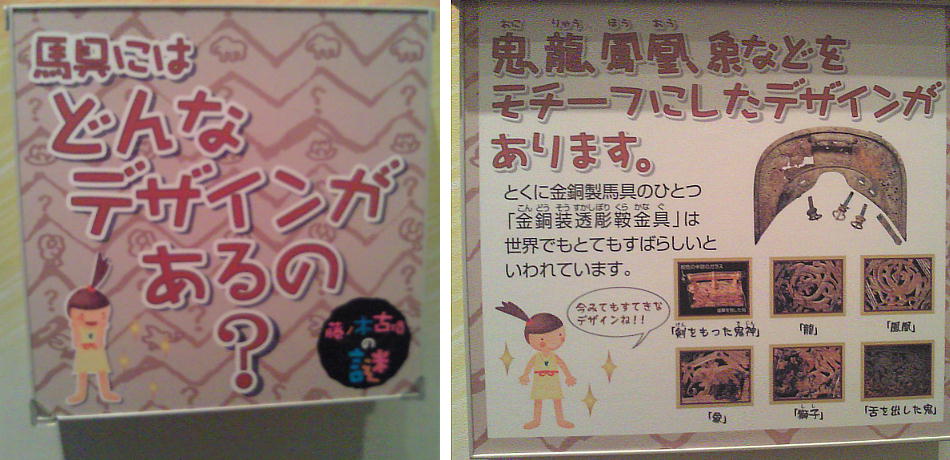

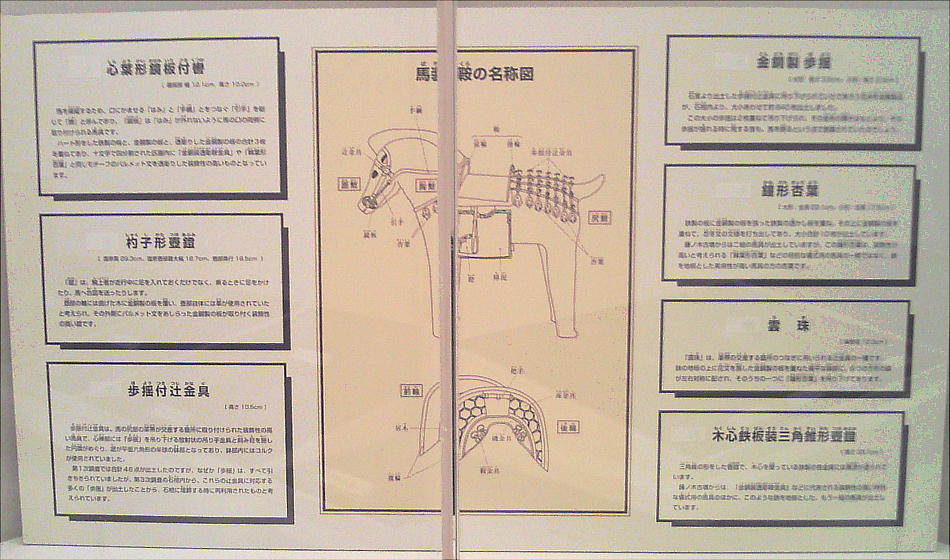

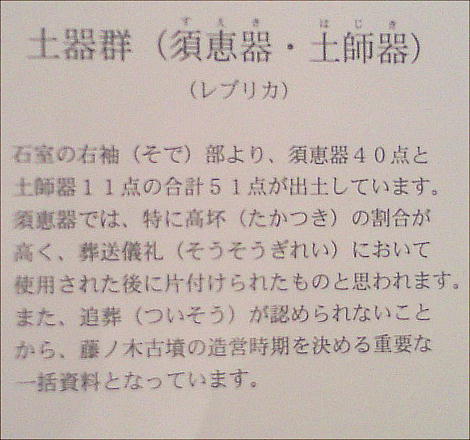

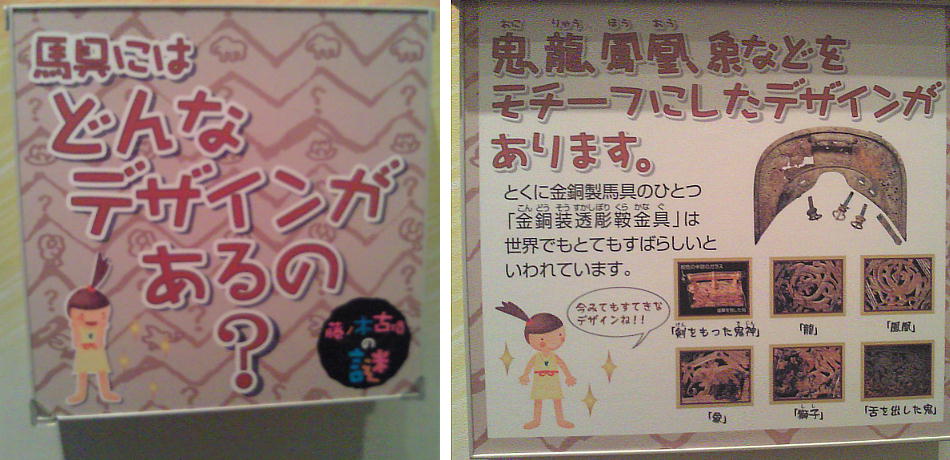

以下はまたレプリカです。旨いこと出来てまんなぁ。

上4枚の写真も、奈良県立橿原考古学研究所博物館の本物。

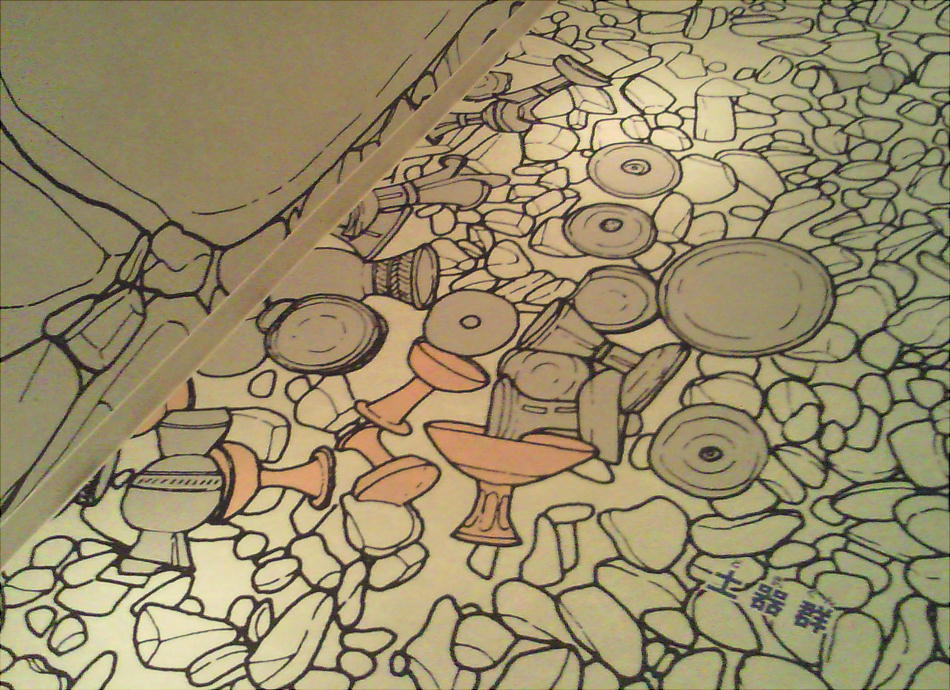

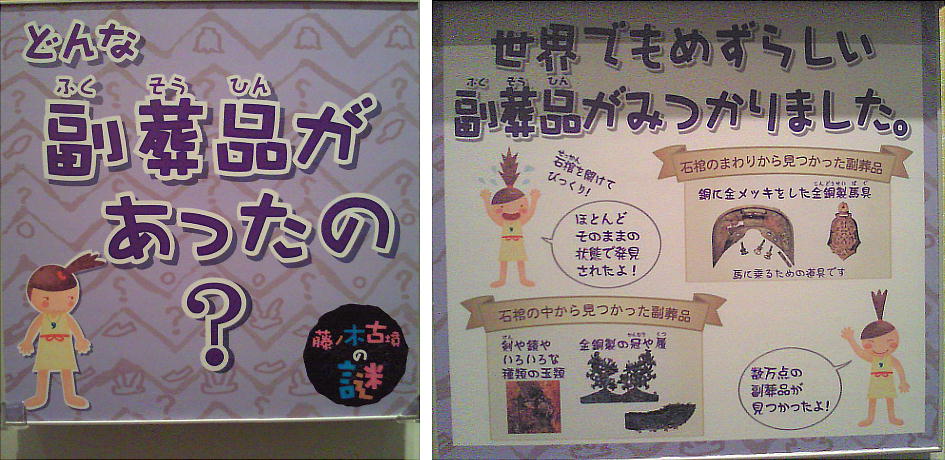

下は出土時の写真。

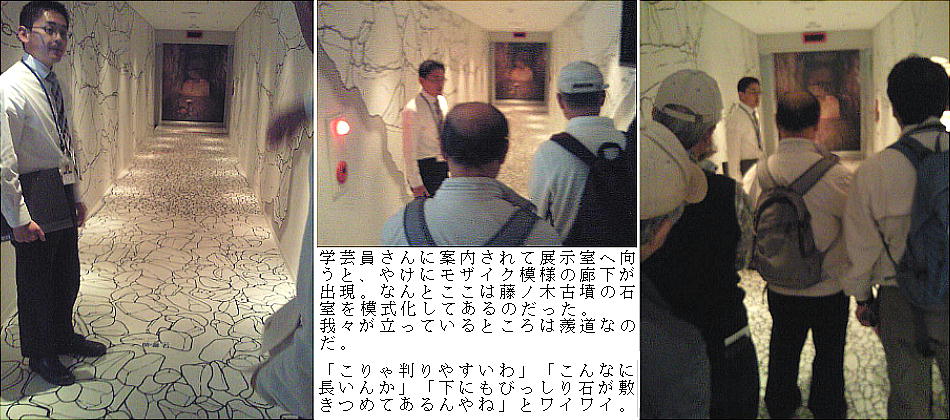

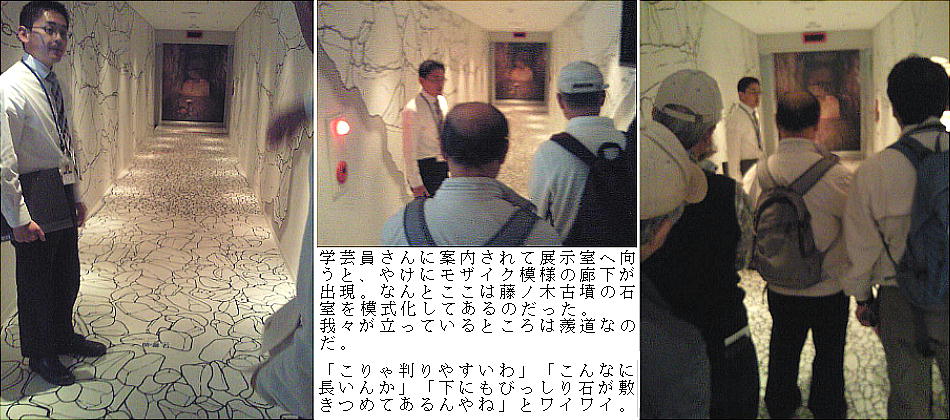

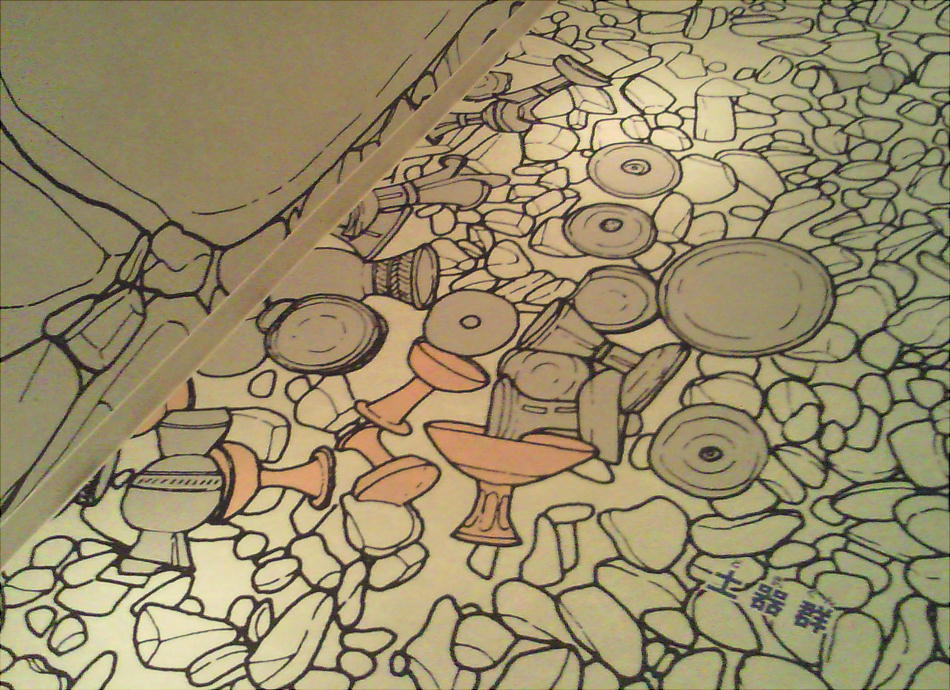

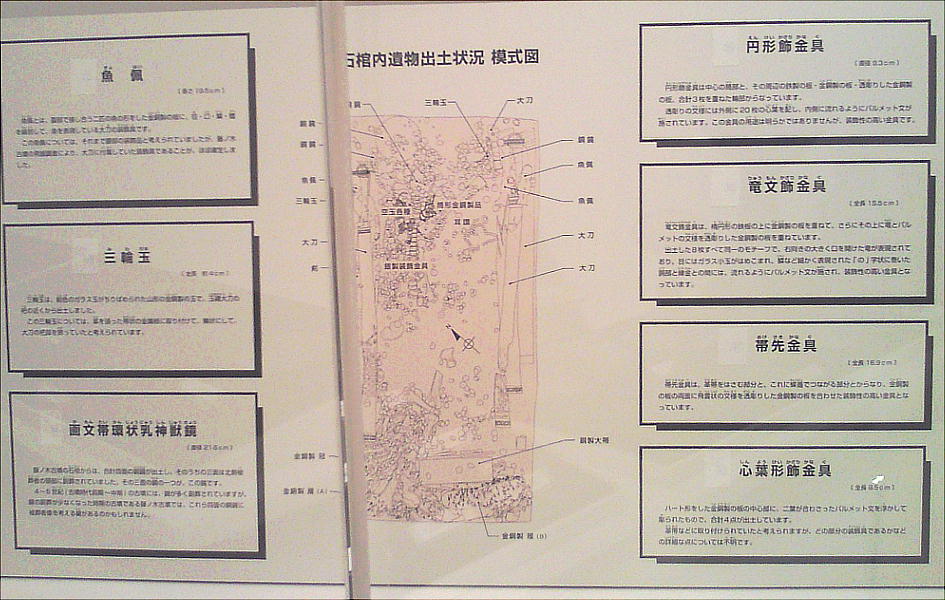

石棺の中の金銅製品の出土状況も忠実に再現してある、と思ったら、実は石棺内部に映し出される映像だった。驚いた、本物みたい。

上はクリックすると大きくなります。

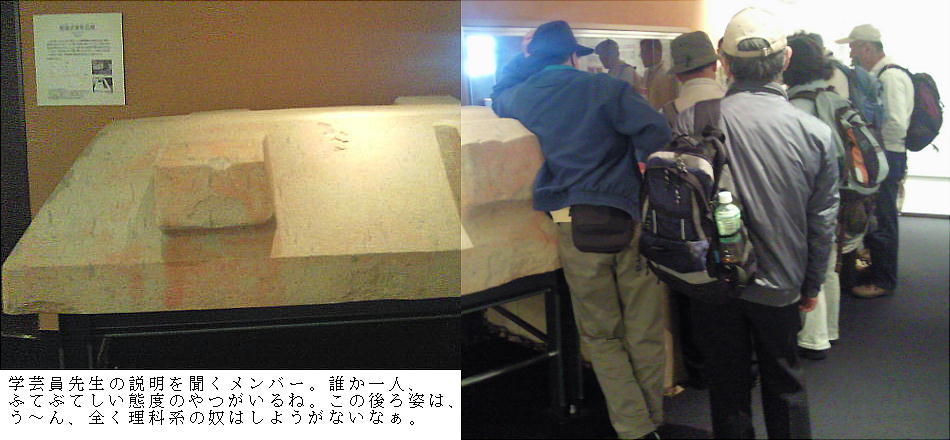

まだ若いのに、めちゃ物知りだった学芸員のお兄さん。きっと大学でものすごく勉強したクチだろう。解説、有り難うございました。

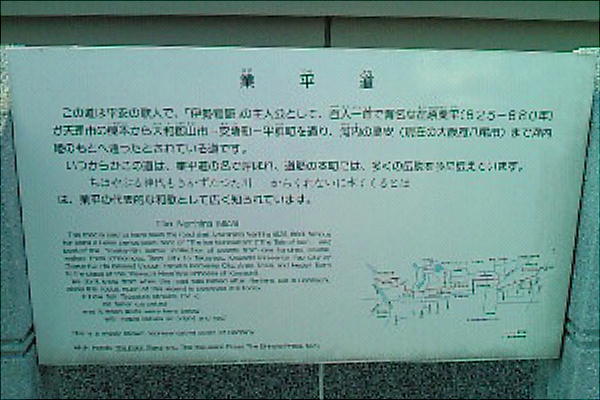

センター前の道は「業平道」と言って、在原業平(ありわらのなりひら)が女の元へ通っていた道らしい。カメラがぶれたか

ちゃんと写っていないので、ウィキペディアに頼る事にする。

在原業平 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

在原 業平(ありわら の なりひら、天長2年(825年) - 元慶4年5月28日(880年7月9日))は、平安時代初期の貴族・歌人。

平城天皇の孫。三品・阿保親王の五男。官位は従四位上・蔵人頭・右近衛権中将。六歌仙・三十六歌仙の一人。

また『伊勢物語』の主人公とみなされている。別称の在五中将は在原氏の五男であったことによる。

父は平城天皇の第一皇子・阿保親王、母は桓武天皇の皇女・伊都内親王で、業平は父方をたどれば平城天皇の孫・桓武天皇の

曾孫であり、母方をたどれば桓武天皇の孫にあたる。血筋からすれば天皇家の嫡流ともいえるが、薬子の変により皇統が嵯峨

天皇の子孫へ移っていたこともあり、天長3年(826年)臣籍降下して兄・行平らとともに在原氏を名乗る。

仁明天皇の蔵人となり、嘉祥2年(849年)従五位下に叙爵されるが、文徳天皇の代になると全く昇進が止まり不遇な時期を過

ごした。清和天皇のもとで再び昇進し、貞観4年(862年)従五位上に叙せられたのち、左兵衛権佐・左近衛権少将・右近衛権

中将と武官を歴任、貞観15年(873年)には従四位下に昇叙される。陽成朝でも順調に昇進し、元慶元年(877年)従四位上、

元慶3年(879年)には蔵人頭に叙任された。また、文徳天皇の皇子・惟喬親王に仕え、和歌を奉りなどしている。

元慶4年(880年)5月28日卒去。享年56。最終官位は蔵人頭従四位上行右近衛権中将兼美濃権守。

業平は『日本三代実録』に「体貌閑麗、放縦不拘」と記され、美男の代名詞のようにいわれる。早くから『伊勢物語』の主人

公の、いわゆる「昔男」と同一視されている。ちなみに『伊勢物語』では、清和天皇女御でのち皇太后となった二条后(藤原

高子)や、惟喬親王の妹である伊勢斎宮恬子内親王などとの禁忌の恋が語られている。なお、恬子内親王との間には密通によ

って高階茂範の養子・師尚が生まれたという説があり、以後高階氏は業平の子孫ではないかと噂された。

歌人としては『古今和歌集』の30首を始め、勅撰和歌集に87首が入集している[1]。子の棟梁・滋春、棟梁の子・元方はみな歌

人として知られる。鷹狩に執着した桓武天皇の子孫だけあり、兄・行平ともども鷹狩の名手であったと伝えられる。一方で、

学才はほとんど無かったともされる。

紀有常女(惟喬親王の従姉にあたる)を妻とし、紀氏と交流があった。

<代表歌>

世の中に たえて櫻の なかりせば 春の心は のどけからまし『古今和歌集』撰歌。

ちはやぶる 神代もきかず 龍田川 からくれなゐに 水くゝるとは『古今和歌集』『小倉百人一首』撰歌。

から衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞ思ふ『古今和歌集』撰歌。

名にし負はば いざこと問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと『古今和歌集』撰歌。

業平がモデルと言われる人物はさまざまな物語や文献に登場している。 業平に関連した伝説は日本各地に伝わっており、「業

平」という地名も存在する。

天理市櫟本町の在原神社は業平生誕の地とされる。境内には『伊勢物語』にも登場する筒井筒がある。この在原神社から西には

業平道(竜田道)が伸びている。業平が高安の地に住む女性のもとへ通った道とされる。この高安が何処を指すかについては、

奈良県生駒郡斑鳩町高安と、大阪府八尾市高安の二説がある。また、龍田から河内国高安郡への道筋については、大県郡(大阪

府柏原市)を経由したとする説と、平群町の十三峠を越えたとする説がある。

業平ほどはもてないので、仕方なく「業平道」を奥さんの元へ帰る橋爪君。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 164回例会・法隆寺周辺の散策 /斑鳩文化財センター

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 164回例会・法隆寺周辺の散策 /斑鳩文化財センター

Music: Hana

Music: Hana

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 164回例会・法隆寺周辺の散策 /斑鳩文化財センター

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 164回例会・法隆寺周辺の散策 /斑鳩文化財センター