法隆寺iセンター

Music: Lion sleeps tonight

Music: Lion sleeps tonight

「法隆寺i(アイ)センター」とは、法隆寺参道の入り口にある、奈良県斑鳩町の「斑鳩町観光協会」が運営するガイドセンター である。ここでは一般的な案内はもちろん、個人での無料ガイドも頼む事が出来る。事前に予約しておくとが確実だが、ガイドさ んに余裕があれば当日でも引き受けてくれる。法隆寺と中宮寺のメインコースをめぐって、だいたい2時間くらいだろう。法隆寺 にあまり詳しく無い人は、無料だから活用しない手はない。基本的には、奈良・法隆寺をはじめとする斑鳩の里の案内だが、歴史 街道の情報や、奈良大和路の観光情報も提供している。法隆寺や中宮寺、藤ノ木古墳など、寺院や古墳などの観光に役立つ。

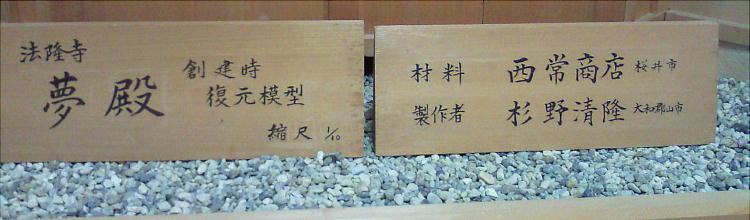

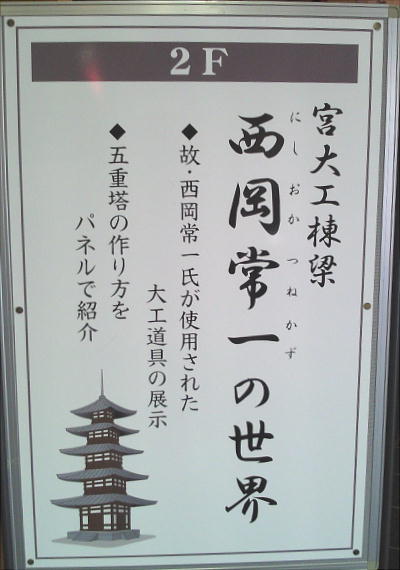

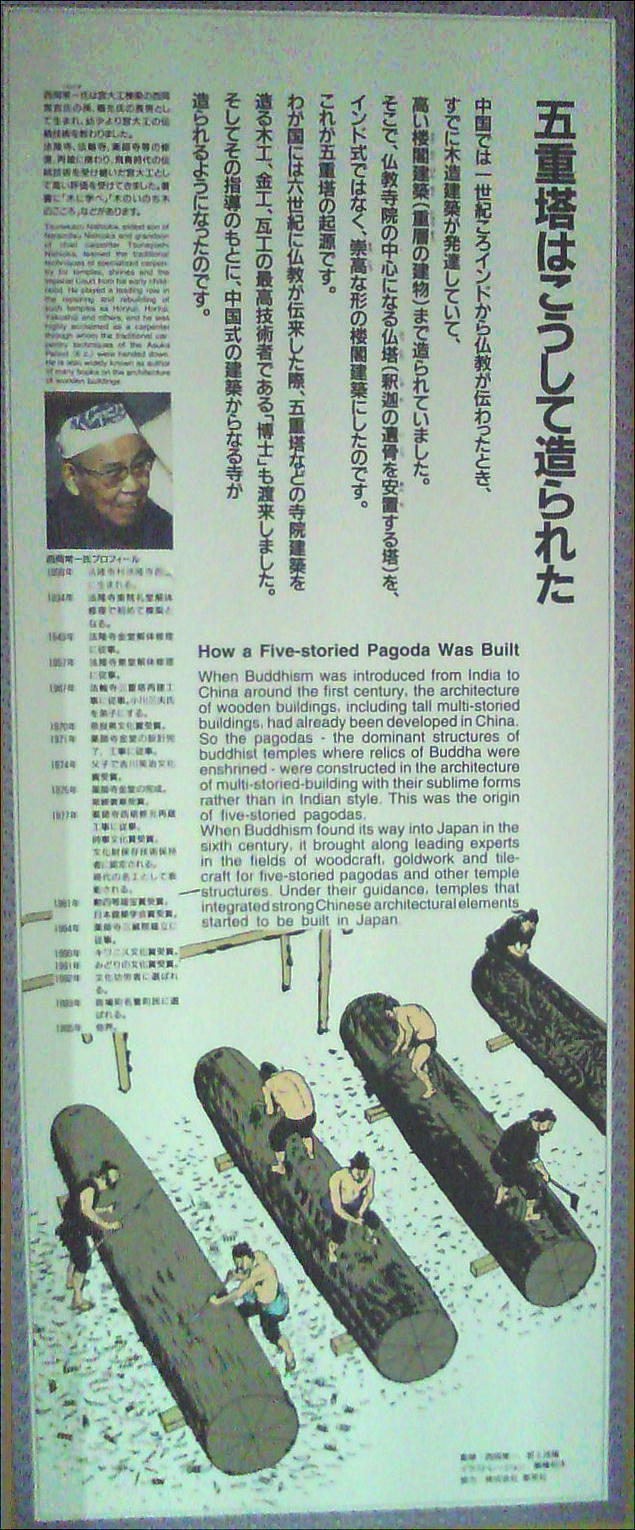

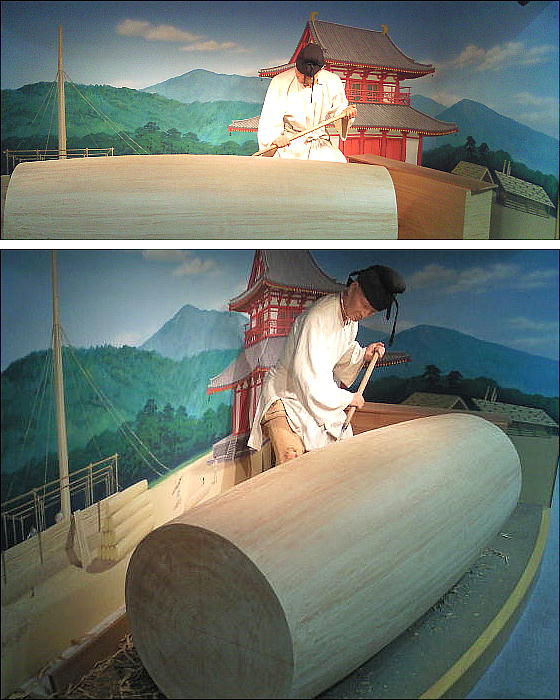

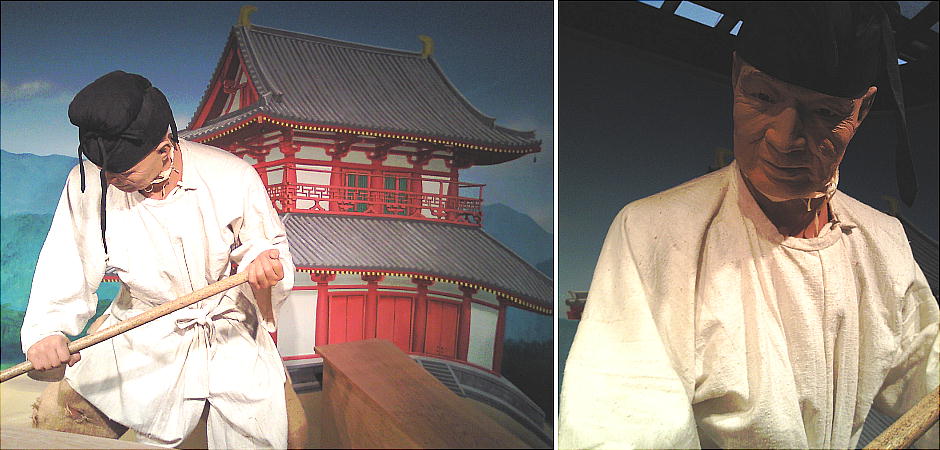

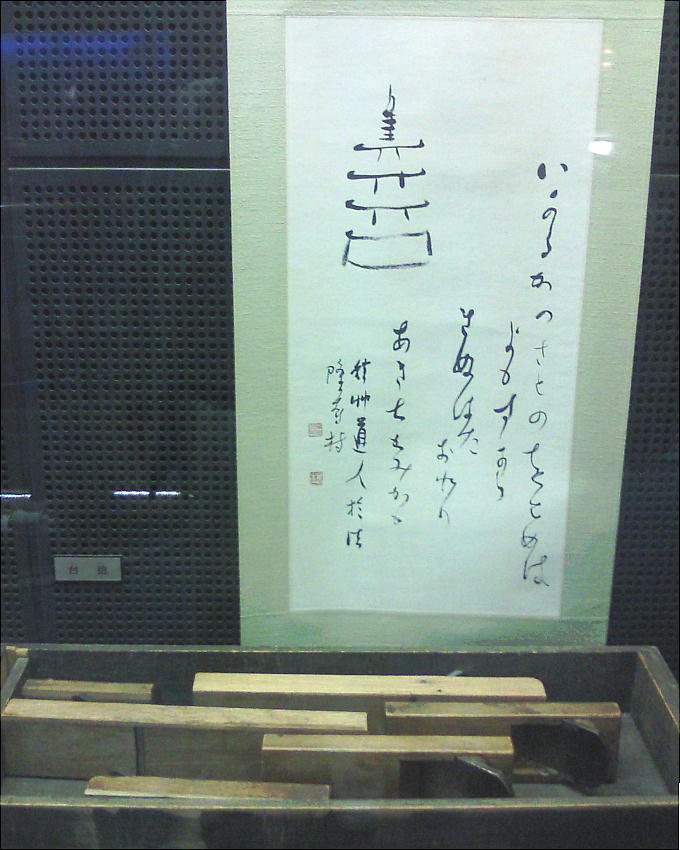

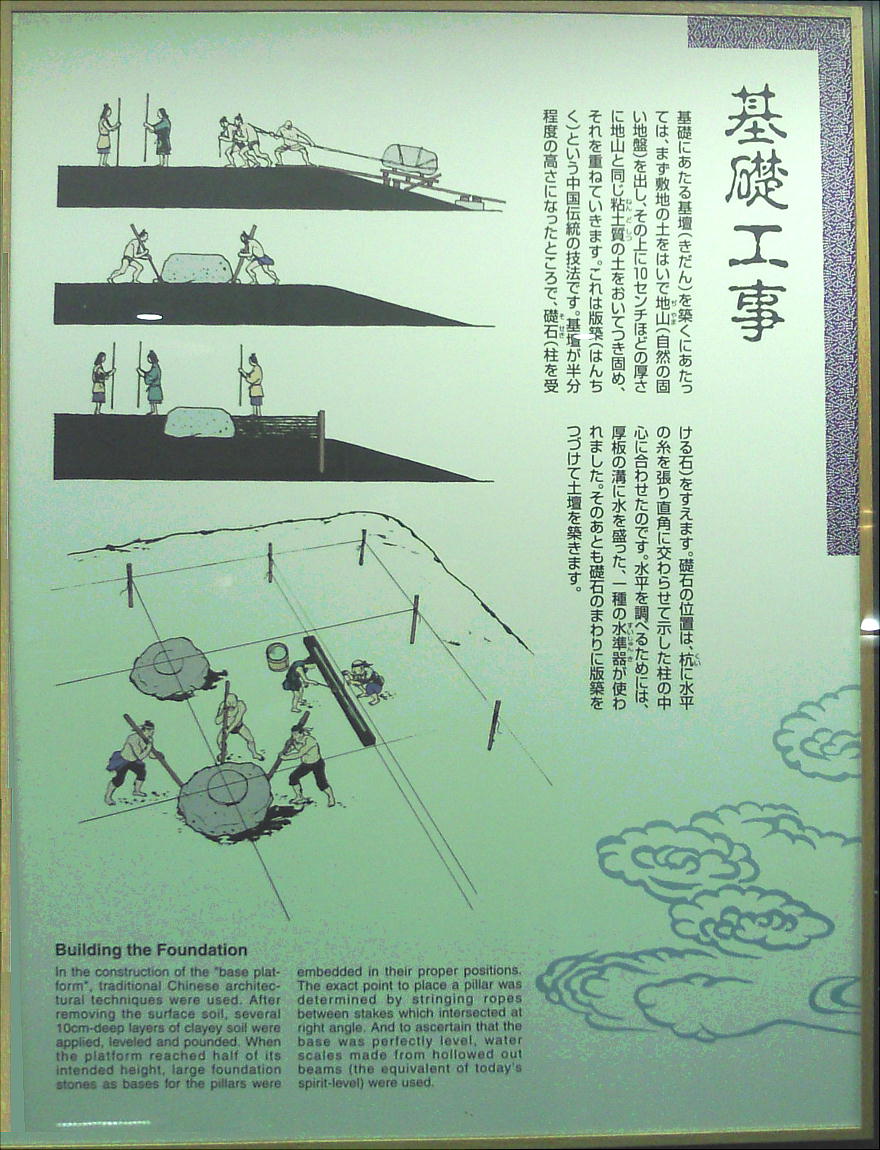

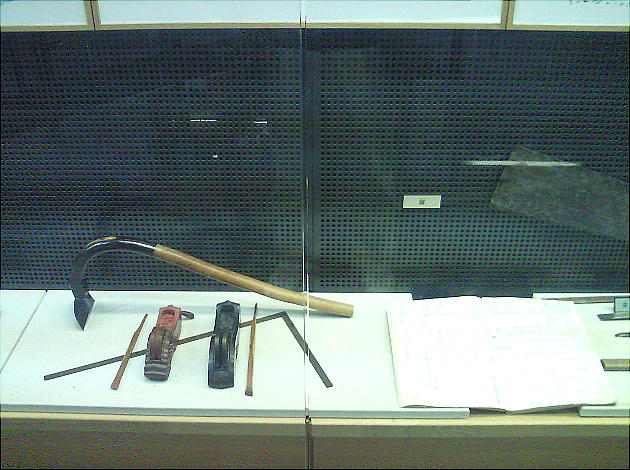

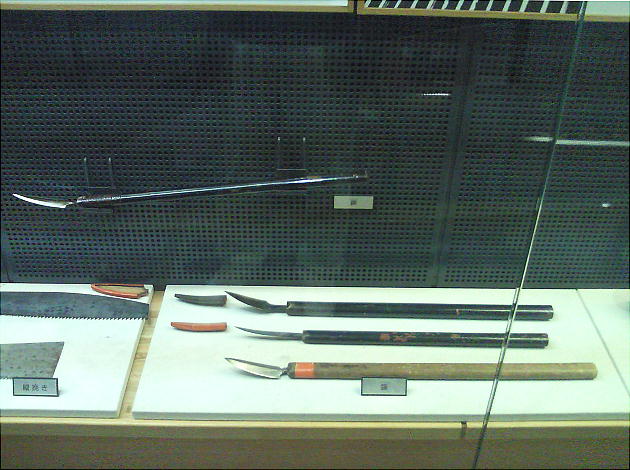

館内には、法隆寺・夢殿の模型や、法隆寺から出土した瓦なども展示してあり、二階には宮大工棟梁「西岡常一氏」の仕事や使っ ていた道具類なども展示してあって、展示場としてもなかなかおもしろいし、疲れたときの休憩所としても最適。観光情報をサー ビスするコーナーもあり、斑鳩の里の道案内や、奈良県の案内を、マップボードとコンピューター情報で紹介し、出力サービスも 行っている。また、オリジナルグッズや、斑鳩の案内図書の販売もしている。パンフレットや観光マップなどは気軽に持ち帰るこ とができる。 斑鳩の里・法隆寺門前に建てられた、大和平野の景観と調和した美しい建物である。

●開館時間 AM 8:30〜PM 6:00 ●年中無休で開館 ●入館料無料 (ただし多目的ホール専用利用は有料です。) ●館内の案内 ・宮大工 西岡常一棟梁の世界 ・iセンター情報サービス ●問い合わせ 奈良県斑鳩町・斑鳩町観光協会 ●アクセス 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-25 0745-74-6800 JR大和路線法隆寺駅からNCバス法隆寺門前行きで5分、 法隆寺前下車すぐ 駐車場あり(有料)

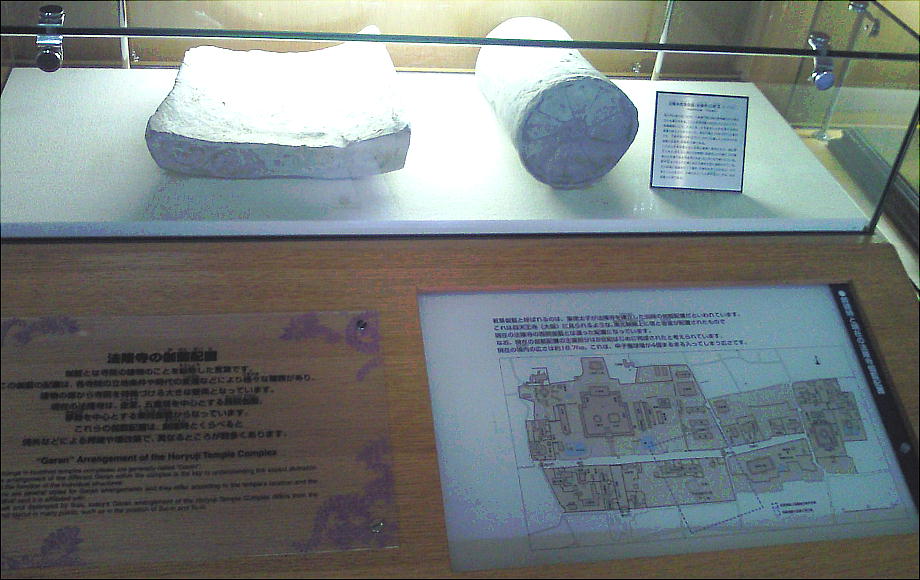

<シンボルオブジェ> このオブジェは、法隆寺金堂の入側柱(いりがわばしら)を国産のヒノキ材を使用し、実物大で再現している。実際の法隆寺では、 組物は上方にあり、見ることが難しい位置にあるが、このオブジェでは柱の下方をカットして、匠の技をより間近に見ることが 出来るようにしている。この柱の、真ん中部分が膨らんだ様式は、ギリシア建築の石柱と共通していることから、この技法も遠 く地中海地方から伝わったのでは無いかとする説もある。

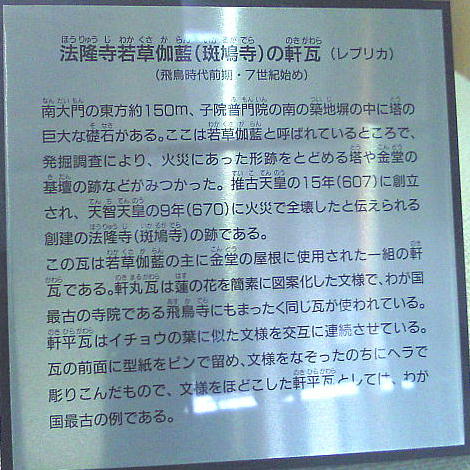

<瓦の復元> 法隆寺の、千数百年の歴史を感じてもらう展示として飛鳥時代、白鳳時代の古瓦(レプリカ)が展示されている。左から、 法隆寺若草伽藍の軒瓦(飛鳥時代前期) 法隆寺西院伽藍の軒瓦(白鳳時代前期) 法隆寺若草伽藍の軒瓦(飛鳥時代中期)

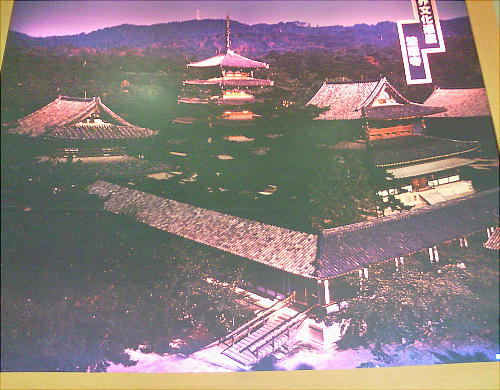

<世界文化遺産> 世界文化遺産に指定された法隆寺西院伽藍と法起寺伽藍を模型で再現し、 寺院としての構成が一目でわかるようになっている。 また、パネル展示とVTR映像でも解説している。上が法隆寺西院伽藍、下は法起寺伽藍である。

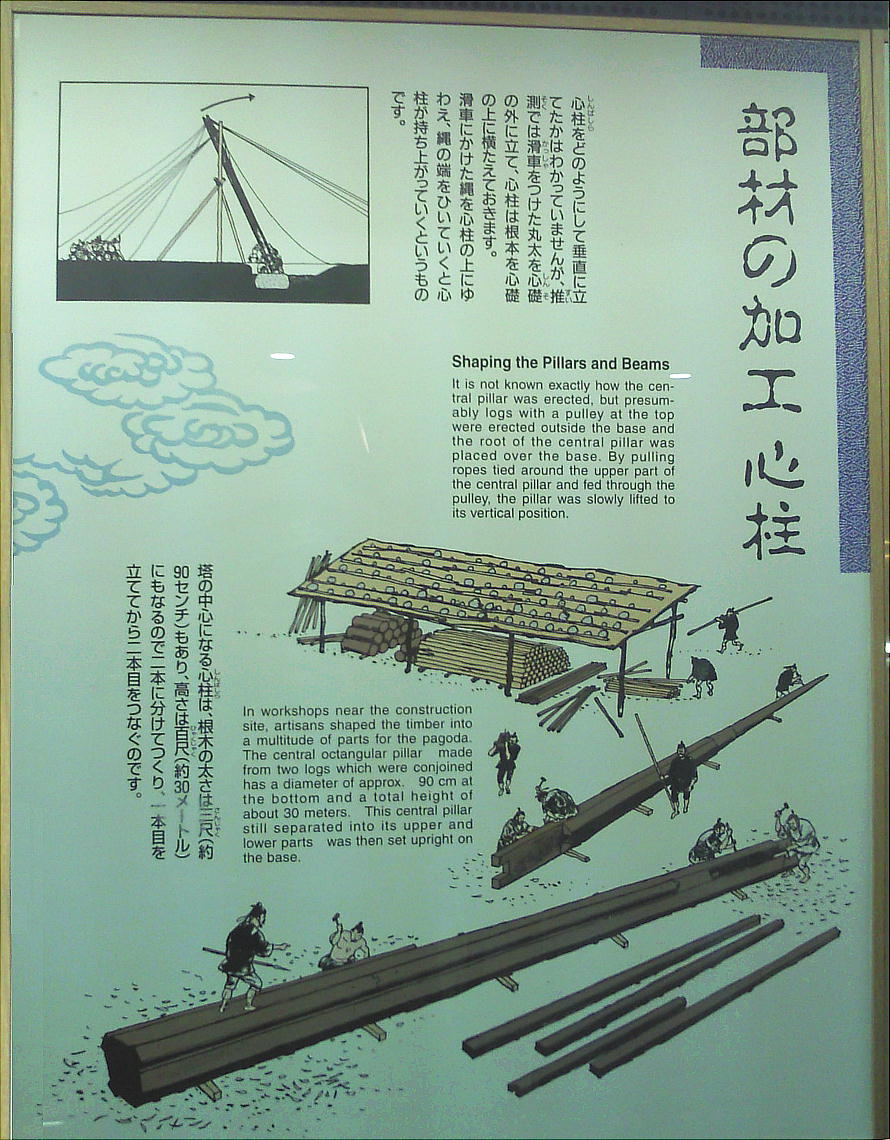

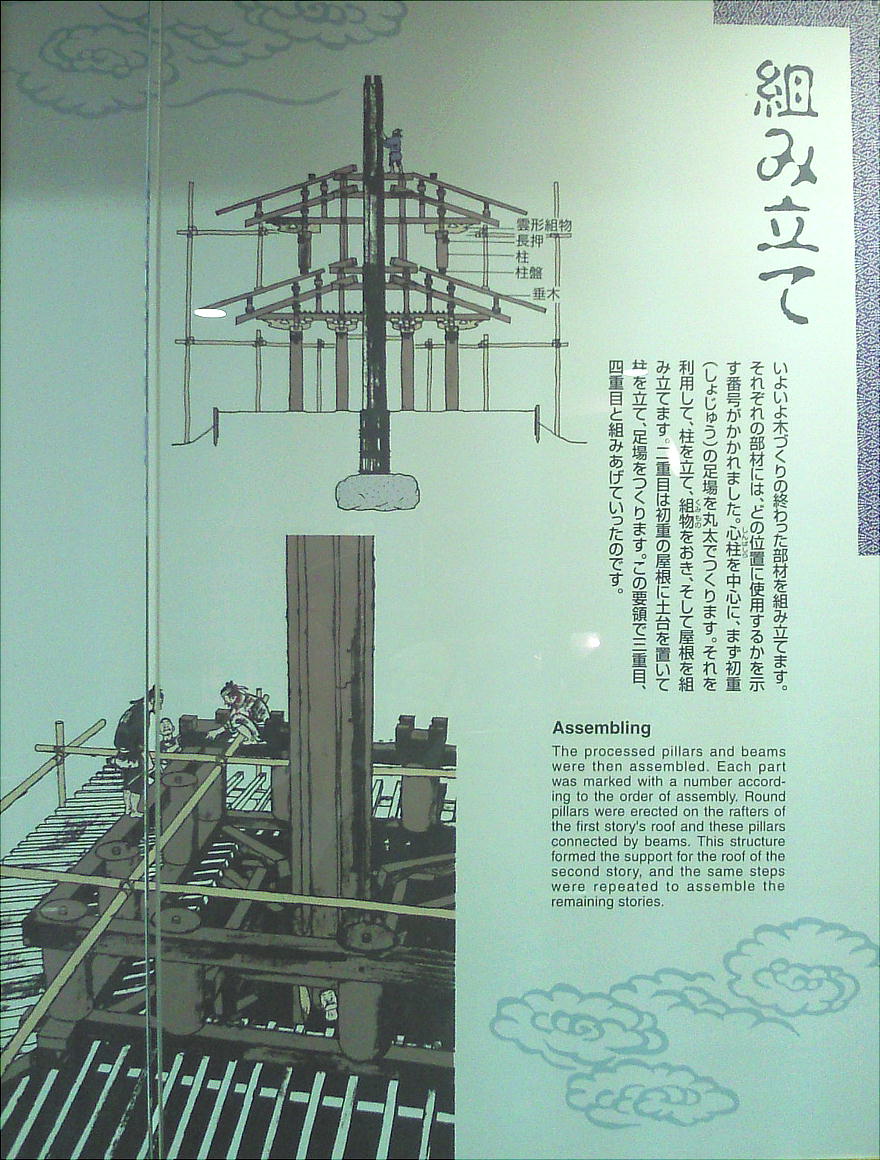

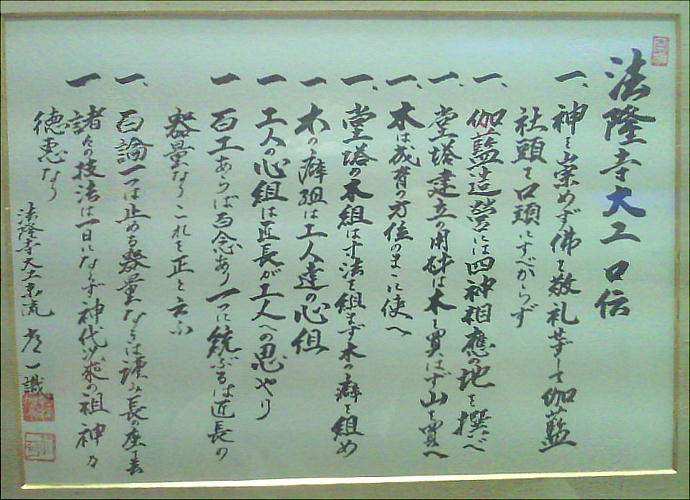

<宮大工棟梁「西岡常一の世界」> 宮大工棟梁として法隆寺の昭和大修理や、薬師寺金堂復興などに多大な功績のあった故・西岡常一氏の仕事を通して、古代から 伝えられてきた技術や、木の文化をパネル展示や、VTR映像で分かりやすく解説する。 <故・西岡常一氏> 西岡 常一(1908年9月4日〜1995年4月11日) 宮大工。奈良県斑鳩町出身。祖父西岡常吉、父楢光はともに法隆寺の宮大工棟梁であった。彼も祖父の薫陶を受け棟梁となる。 法隆寺金堂の復元や法輪寺三重の塔、薬師寺金堂、同西塔などの再建を棟梁として手掛け、また途絶えていた「ヤリガンナ」な どの道具の復活を行う。飛鳥時代から受け継がれていた寺院建築の技術を後世に伝えるなど「最後の宮大工」と称された。 文化財保存技術者、文化功労者、斑鳩町名誉町民。

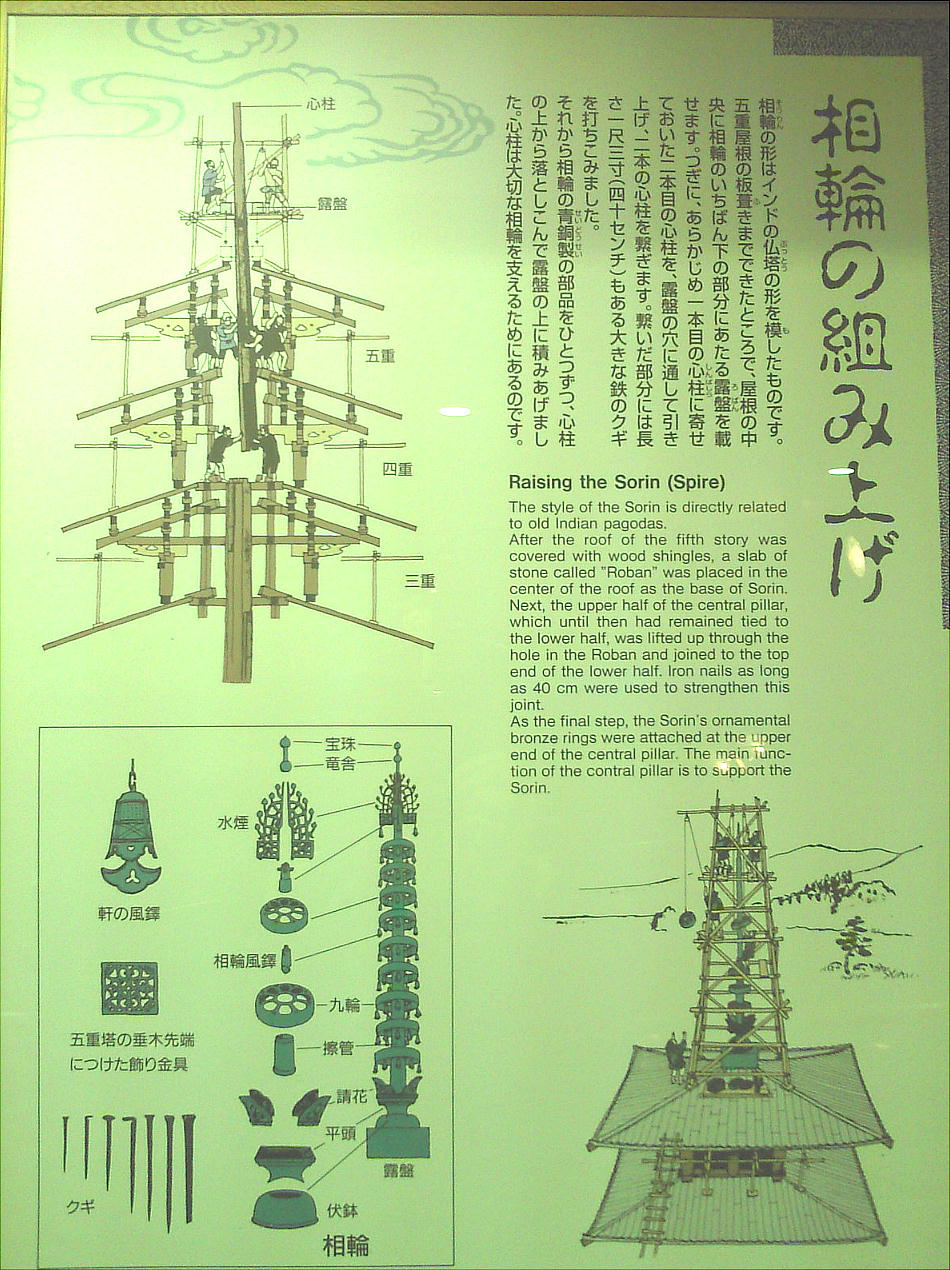

法隆寺の五重塔の相輪には、「請花」の部分に稲刈りなどに用いる「鎌・カマ」が4,5本置かれていて、法隆寺のガイドをやろう かと考えている杉本さんが、後でみんなに「あのカマはどうしてあんな所にあるか判りますか?」と質問していた。答えは、何でし たっけ。

今日のコースです。 斑鳩の三塔 -------------------------------------------------------------------------------- 三塔とは、法隆寺五重塔、法輪寺三重塔、法起寺三重塔のいわゆる斑鳩三塔の呼称である。斑鳩ならではの塔のある風景、いにしえ が今に息づく。聖徳太子ゆかりの古寺やその歴史と深く関わってきた里人の集落、これらが点在する道をたどれば、文化の香りと野 のたたずまいが一体となった、斑鳩を代表する風景に出会える。 聖徳太子ゆかりの歴史 -------------------------------------------------------------------------------- 日本書紀に、推古元年(593)、厩戸豊聡耳皇子を皇太子に立て、政務をゆだねたと記されている。後、推古13年(605)、 聖徳太子は斑鳩宮(現在の東院・夢殿)に移る。斑鳩宮のそばに法隆寺を創建した太子により、7世紀初頭「斑鳩文化」が花開いた。 歴史へのタイムスリップと恋の道 -------------------------------------------------------------------------------- 大陸文化の香りを漂わせ、今もその謎を秘める藤ノ木古墳から始まって、 在原業平のロマンあふれる伝説の地まで、歴史へのタイ ムスリップと、 平安の恋心に触れるつれづれの道を歩く。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 164回例会・法隆寺周辺の散策

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 164回例会・法隆寺周辺の散策