埋文センターを出て東へ向かう。右側が野洲川の堤防である。「近江富士」と呼ばれる三上山が正面に見えている。

左側には今見学した守山市立埋蔵文化財センタ−が。この辺り一帯も発掘調査されている。

農道2号線から堤防の上へ登ってゆく。高さ4,5mほどである。

Music: yesterday

Music: yesterday

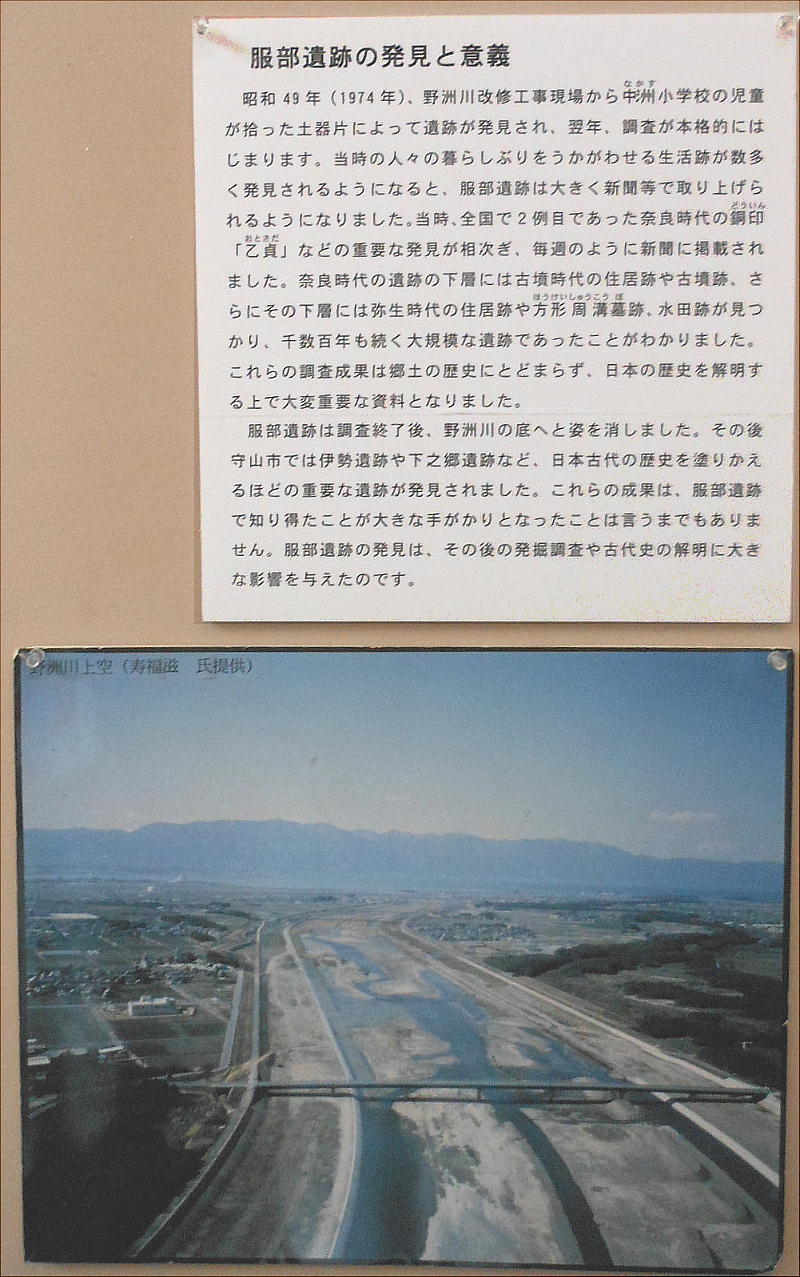

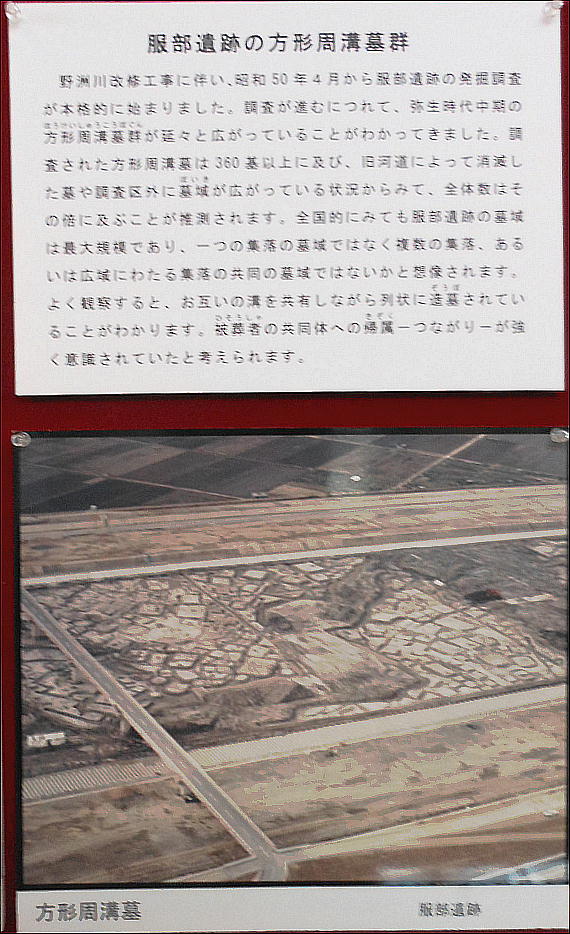

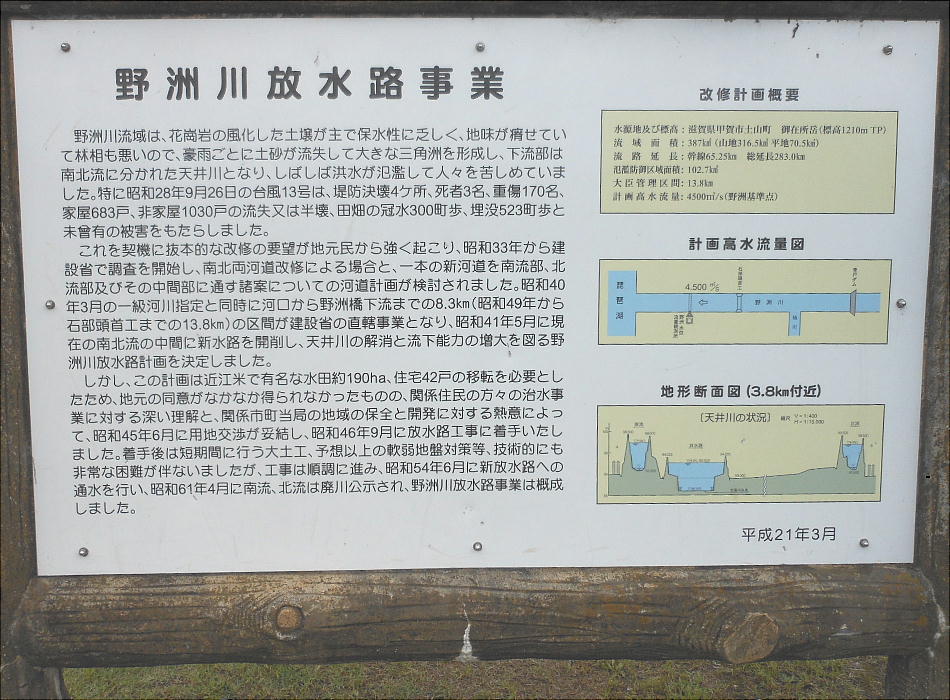

服部遺跡 【所在地】守山市服部町 古代から野洲川は、流域に肥沃な土壌と豊富な水をもたらし農耕の豊かな恵みを育んできたが、古来よりまた「暴れ川」としても有名 だった。特に南北二流に分流した下流は著しい天井川化が進み、江戸時代以降、数限りない洪水による災害をもたらしてきた。このた め二分流を一本化して災害から守る計画が持ち上がり、昭和46年以降工事が進められた。この野洲川放水路工事にともない昭和49 年から53年まで三次に渡って発掘調査が行われ、その結果、縄文時代から歴史時代にいたる大規模な複合遺跡であることが判明した。 昭和49年夏に、中洲小学校の児童が採取した土器を契機に、服部町で行われていた橋梁仮設現場付近で大量の土器が発見され、周辺 の分布調査の結果、放水路幅200m、農道2号橋をはさんで、上下流600m以上にわたって、弥生〜鎌倉時代の遺物が大量に存在 することが判明したのである。

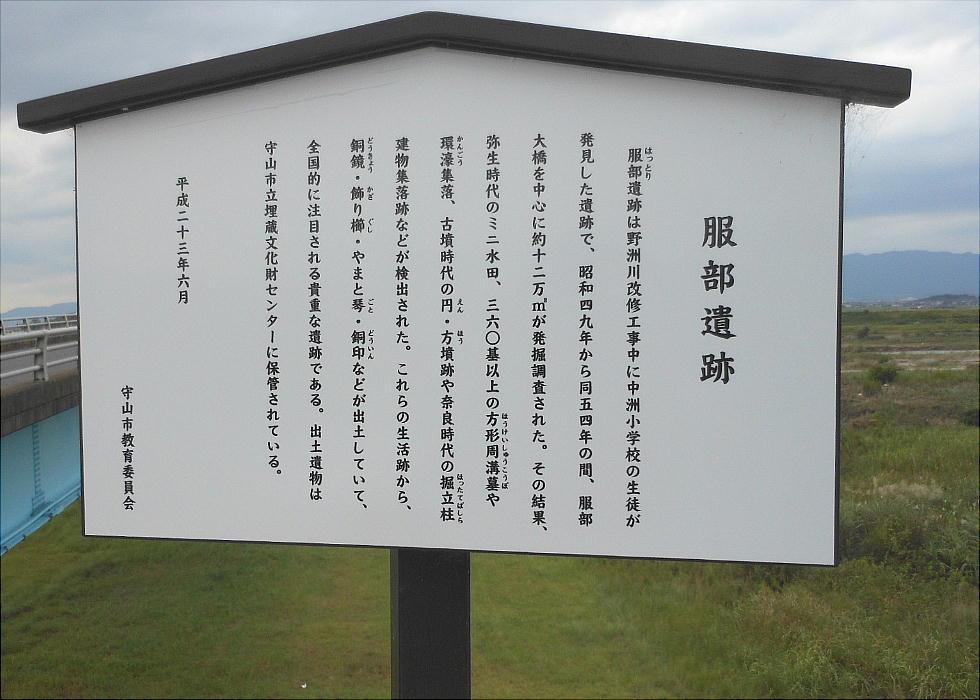

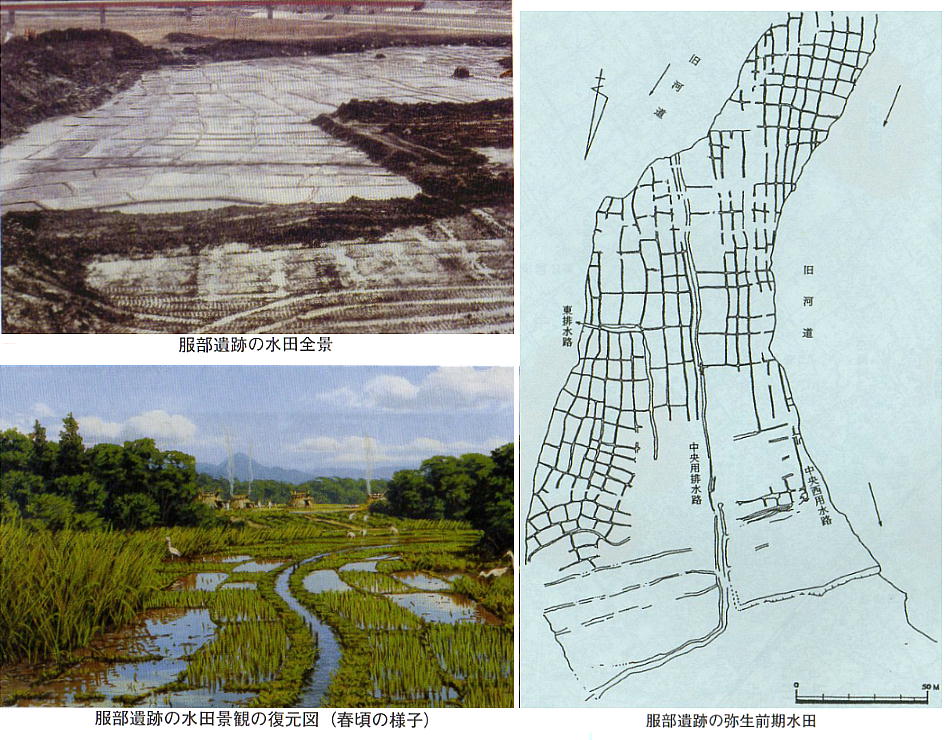

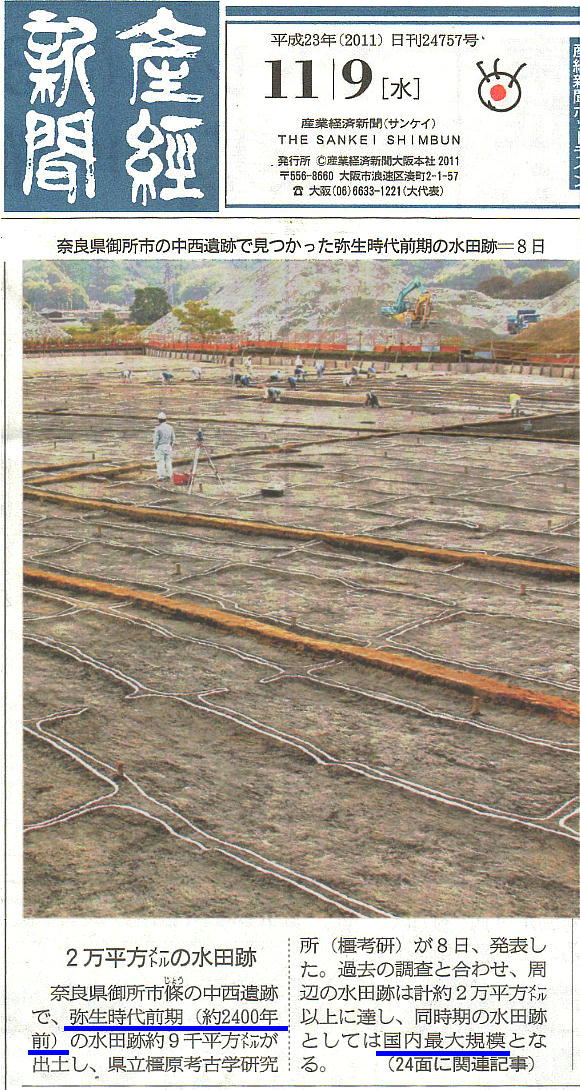

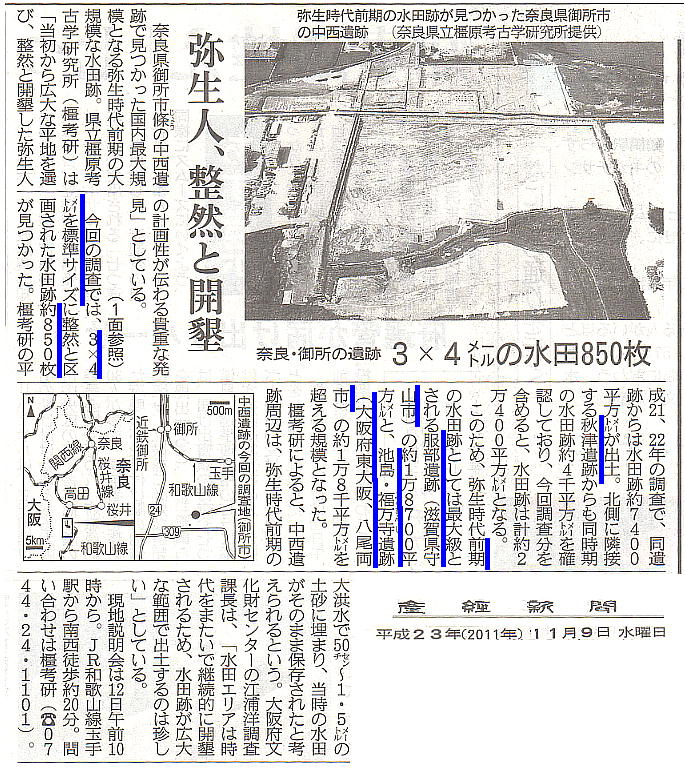

服部遺跡 (続き) 特に弥生時代中期の水田跡は260面、調査された面積18,700平方mという大規模なものであったため脚光を浴びた。水田はこ の時代の水田の特徴を持っており、調査区を縦横に走る畦(あぜ)によって細かく区切られた狭い水田であった。畦は幅30cm、高 さ10cmほどのもので、盛り土で作っている。畦によって区切られた水田は、小さいもので10平方m、大きいものでも280平方 mほどで、その多くが小さい水田だった。 10平方mといえば2mX5mである。現在の水田に比べればいかにも小さい。青森の垂柳(たれやなぎ)遺跡を訪問したときも全く 同じような大きさだったが、この時代の同一性には驚く。おそらく少ない労働力で稲作を行うため、大規模な水田などは作業が追いつ かないのだろうと思うが、九州−近江−東北と繋がる水田の規模が殆ど同一なのには全く驚かされる。大規模な水田の灌漑方法や労働 力の不足がこういう水田を生んでいるのだと考えられるが、微高地南側の低地を開墾して水田を作り、畦で区切って水路を作り配水・ 排水を行っていたのだろう。 実際、この服部遺跡でも、水耕田地の中央に太い畦が走り、その周辺を細い畦で仕切っている事から、中央の畦が水路で、自然の地形 を利用し、最小限の労働力で効果的に配水・排水を考えたものと思われる。遺跡の誕生は弥生時代早期で、この遺跡の中央にあった微 高地に人々が住み初め、やがて伝わってきた稲作を開始したのだろう。

水田は約100年間ほど使用されたと推測されているが、やがて大洪水で埋没してしまう。水田上に約40〜50cmほどの土砂が堆 積していた。その後この土砂が乾燥して荒地になると、今度はこの場所が墓地となる。 発掘調査では、地表下約2.5m〜3mに弥生時代前期の水田跡が約2万平方mも広がり、その上に総数360基を越える、弥生時代 中期全般にわたった「方形周溝墓群」、弥生時代中期〜後期の円形竪穴住居、古墳時代前期の竪穴住居、同時代中・後期の「方形・円 形周溝状遺構」が重なり、遺跡全域では、弥生時代前期から平安時代中頃に至るまでの遺構が確認された。 一方、遺物は遺構よりも時代幅があり、縄文時代晩期〜鎌倉時代までのものが出土し、その出土量は莫大で、コンテナで3000箱以 上になったという。

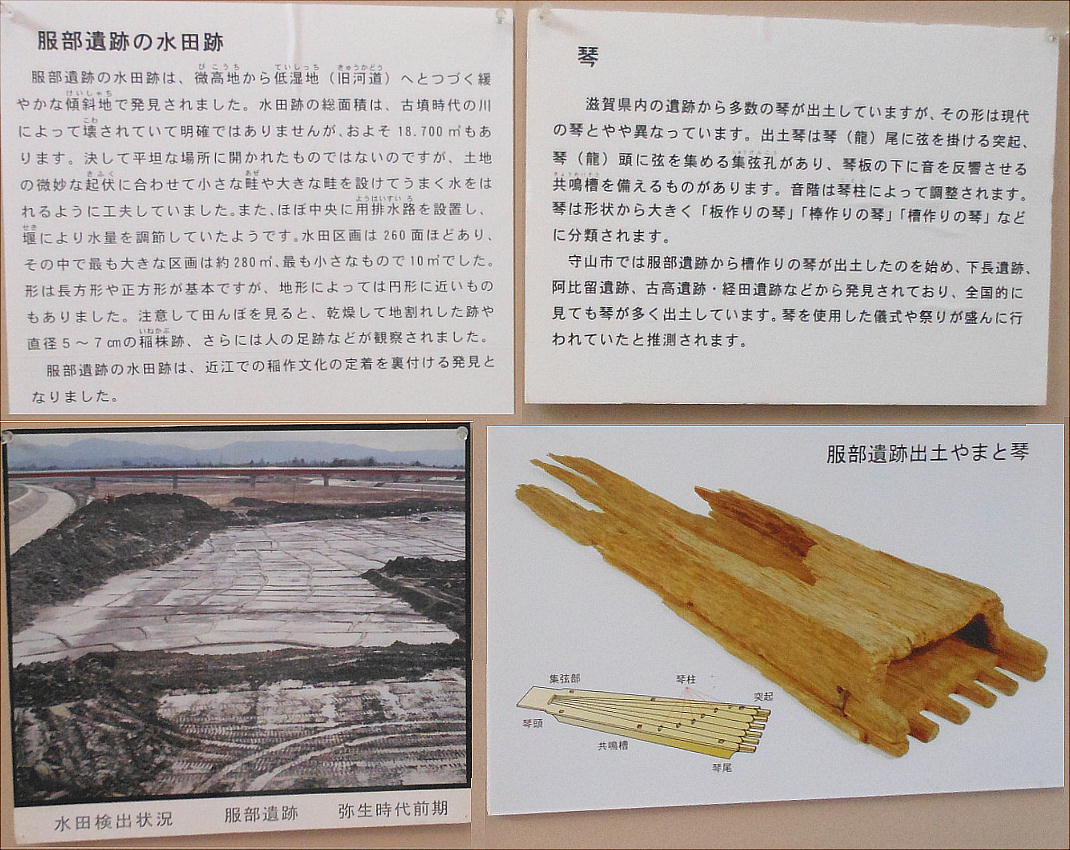

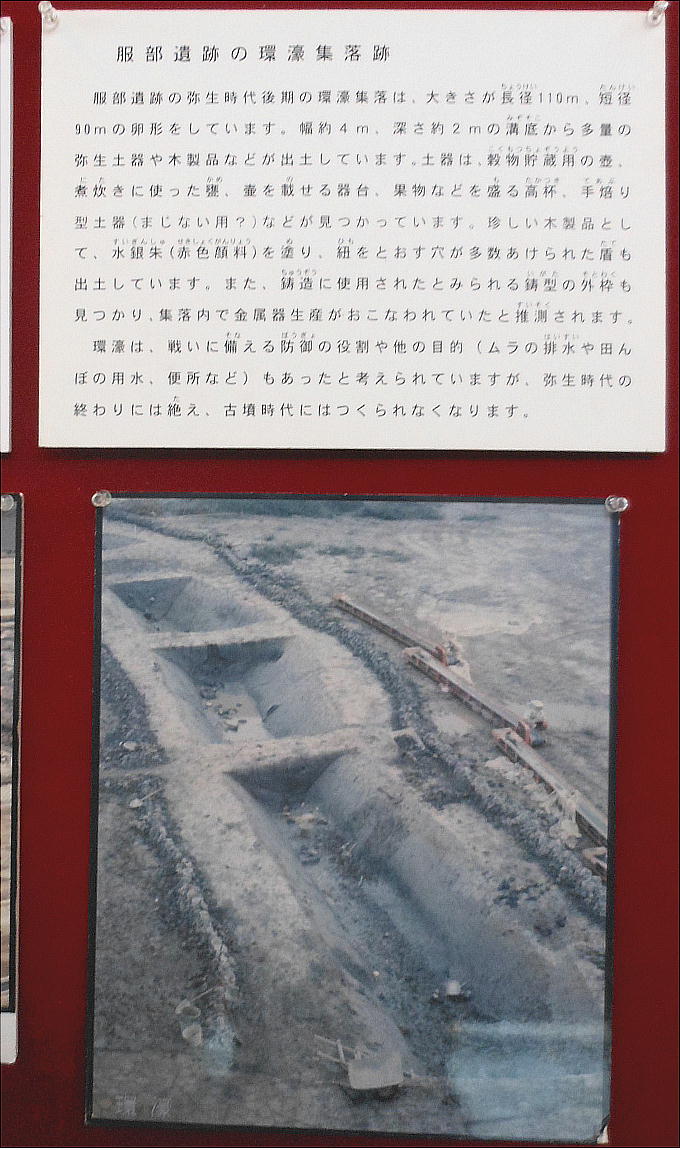

発掘の成果としての主な出土物・遺構は、 ・多数の土器(壷・甕・高杯・鉢等) ・方形周溝墓 ・木棺 ・石斧・石鏃 ・竪穴住居址(1000棟以上) ・環濠 ・野洲川の洪水痕 ・朱塗りの木製品(堅櫛) ・鉄製品 ・炭化米 ・杓子 ・埴輪 ・木製の弓 ・鍬・田舟・田下駄等の木製農機具 ・須恵器・土師器 ・やまと琴 ・銅印(乙貞) ・銅銭 などなどである。 現在、服部遺跡は野洲川の下に埋もれてしまい、遺跡を直接見ることはできない。このあたり一帯に存在していたのだと、現地に立って イメージするしかない。私見では、このイメージ化が出来るかどうかで「凡人」と「歴史人」とが分かれるように思う。

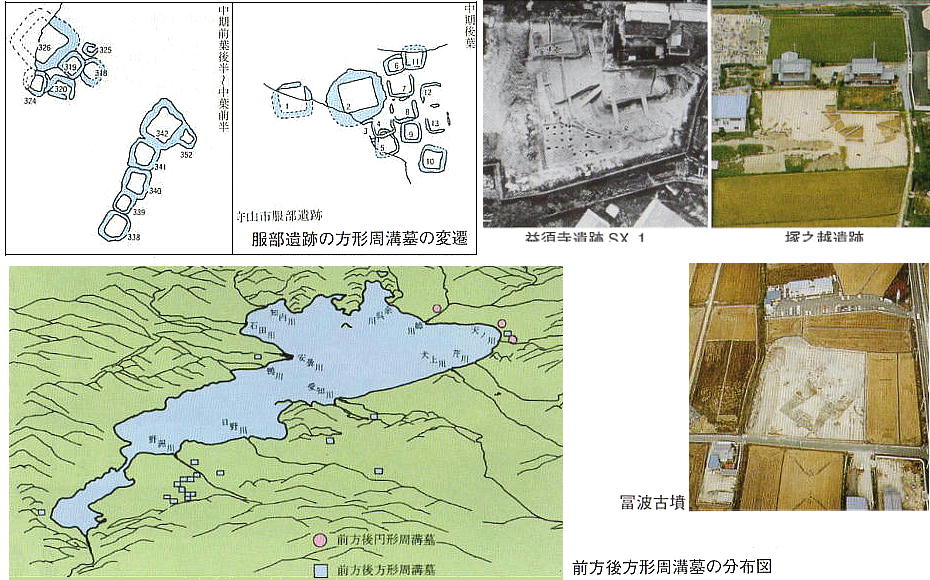

服部遺跡では360もの方形周溝墓が見つかっている。殆どが1つの墳丘に一人を埋葬するもので、溝を共有して直線的に繋がっていた り、大きなものを中心にその廻りに中小の墳墓が取り囲んでいたりと、数基ごとのまとまりが見られる。このまとまりが、親子・兄妹・ 姉妹などの家族単位と推測でき、まとまりが単独で存在したり、いくつか寄り集まってムラの共同墓地のようになっているところもある。 中期にはそれらのグループ間にさほどの差異は見られないが、中期末になると、服部・二ノ畦・横枕といった遺跡で、より大きな大型の 墳墓が出現し、その廻りに三基前後の小型墳墓が取り巻くという形態が出現する。これは廻りとは明らかに差異のある優位な家族が現れ はじめている証拠である。後期になると、方形周溝墓の一辺の溝を変形させた前方後方形の周溝墓が現れ、集落の人々の間での格差が、 墓制の上からでも一層明確になってゆく。

後期墳墓でも、塚之越(つかのこし)遺跡のように前方後方形周溝墓の周囲に小型の周溝墓をと伴って、中期以来の共同墓地の形態をの こすものもあるが、益須寺(やすでら)遺跡、栗東市辻(つじ)遺跡、同市岩畑(いわはた)遺跡などでは、明らかに共同の墓地からは 独立して築造されている。全長20〜30mと墳墓の規模は中期の大型方形周溝墓と差はないが、高い墳丘を持っていた可能性もある。 また、前方部が未発達な中型の周溝墓や小型の方形周溝墓を従えている状況は、まさに古墳に似ている。前方後方形周溝墓は、野洲川流 域を中心に分布しており、この地域が近江の中でも、社会組織の発達した中核的な地域だった事を示している。 さらに弥生終末期から古墳時代初頭にかけて、前方後方形周溝墓は前方部が一層発達し、全長42mの守山市冨波(とば)古墳、60m の高月町小松(こまつ)古墳、さらに全長60mで周囲に葺き石を施した大津市の皇子山(おうじやま)1号墳へと大型化し、ムラから 地域の有力者古墳へと発展していくのである。しかしやがて大和王権の強大化に伴い、前方後円墳の墓制が次第に近畿一円に進出し、前 方後方墳の築造は行われなくなった。

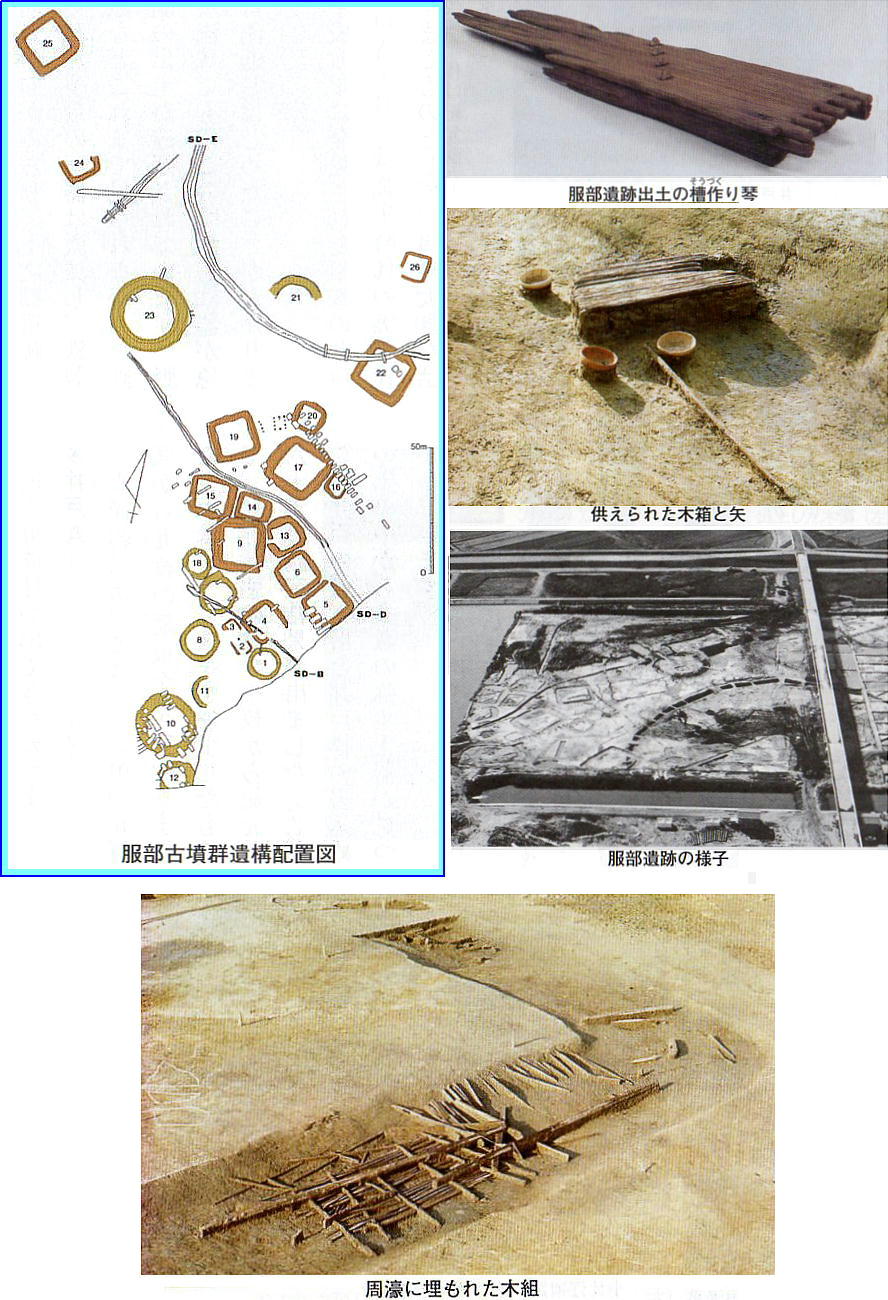

墓壙の中央に埋葬されていた木棺は、底板・蓋板・側板2枚・木口板2枚の計6枚の板材を組み合わせたもので、底板は長さ2.1m・幅0.8m・厚さ 15cmと極めて厚く、棺内にはリン分を検出したが、人骨・副葬品などは皆無であったと云う。又底板には朱が付着していたとも云う。

服部遺跡では、弥生時代後期の大規模な環濠集落の上の層に、古墳時代前期の約100棟以上の竪穴式住居群が発見されている。さらに、 廃絶したこれらの竪穴住居を壊して26基の古墳が築かれている事がわかった。ちなみにこれらの古墳群は、地表下1.5m前後にあり、 現在の服部大橋の上流部(下)に位置している。出土した土器などから、これらは古墳時代の中・後期、特に5世紀後半から6世紀前半 にわたって築かれた古墳群で、円墳(直径9〜25m)と方墳(一辺6〜18m)から構成されている(上左図)。 しかしマウンド(墳丘)や主体部(埋葬施設)は、残念ながら削られて消失しており、周濠跡だけしか残っていなかった。また比較的小 規模な古墳で構成されているので、被葬者は家族の長とその家族だろうと推定できる。また古墳の形・分布・配置などから、6〜7のグ ループに分別できるようである。 古墳の周濠やその周辺からは、須恵器や土師器などの土器類の他に、木製品や埴輪なども出土している。定番の円筒埴輪や朝顔型埴輪、 家型埴輪を並べたもの、滑石製の石製品が容器内に入れられていたもの、箱形や曲げ物の木製容器が置かれていたもの、矢形や刀形の木 製祭具が置かれていたもの、鋤や鍬などの木製農具が出土したもの、琴などの木製楽器が出土したもの、建材類が出たものなどがあり、 古墳に関わる葬送儀礼を窺うことが出来る。 なお、これら多数の遺物が良好な状態で残されていた背景には、野洲川の度重なる洪水によって、遺構、遺物が早い段階で埋没し、さら に地下水が豊富であったことによると考えられる。

かつて「近江太郎」と呼ばれ、幾度となく氾濫を繰り返しながら大地に恵みをもたらした野洲川。そしてその先には日本一の水がめ琵琶 湖。広大で肥沃な近江盆地とそれを見守るかのようにそびえる霊峰三上山。放っておいてもどこでも稲が育ち、奈良時代の記録で近江は 日本一の石高をほこると言われたそうである。「遺跡銀座」と呼ばれるくらい守山ではたくさんの古代遺跡が発掘されている。邪馬台国 ではないにせよ、弥生時代の王がここにいたのではないかという痕跡がたくさん残っているのだ。

服部大橋を渡って対岸を目指して歩いていると、自動車の騒音にはたじろがない鳥たちが、人の足音で一斉に茂みから飛び出した。鳥は 大鷺(だいさぎ:しらさぎの仲間)、川鵜(かわう)が主だったが、次々に川辺から飛び出して三上山のある上流を目指して飛び立った。 ちなみに、白鷺(しらさぎ)という鳥名は正式には存在しない。サギ類の公式な鳥名としては、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、そして アオサギ、ゴイサギである。(日本野鳥の会会員の私が言うのだからホンマです。)

三上山 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 三上山(みかみやま)は滋賀県野洲市三上にある山。一般には近江富士として知られる。標高 432m。 ふもとには御上神社や滋賀県希望 が丘文化公園がある。平野部の残丘(浸食から取り残され、孤立した丘陵。monadnock モナドノック。)であるため標高の割には目立ち、 琵琶湖をはさんだ湖西からでも望める。南西部を野洲川が流れる。登山道は西側に表登山道と裏登山道が、東側に花緑公園側登山道があ る。「古事記」「延喜式」にも記述が見え、また和歌にも詠まれた由緒ある山である。藤原秀郷(俵藤太)による大ムカデ退治伝説が残 ることから「ムカデ山」の異名も持つ。東海道本線野洲駅南東2km 、国道8号 西麓。

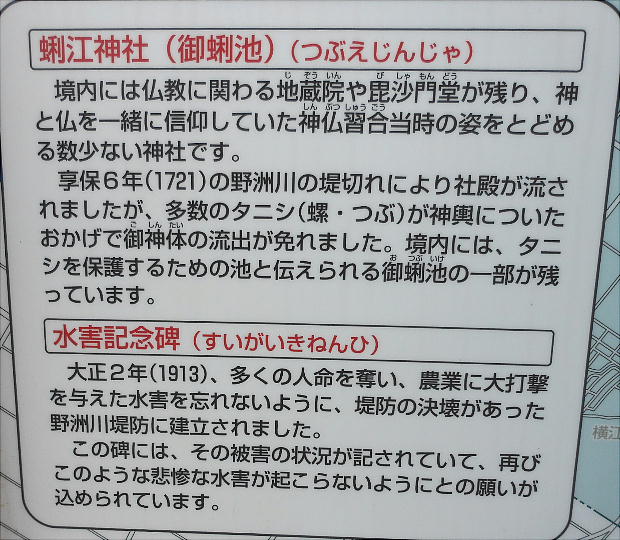

公園の隅に「蜊江神社」と書いた高い看板がある。ふりがなが振ってなければ「つぶえ」とはとても読めない。蜊は「たにし」である。 それにしても、矢印もなく解説もなく、ポツンと立っていて変な標識である。せめて矢印でもあれば、「あ、こっちか」とわかるのに。

さっきの公園は、正式には「野洲川改修記念公園」でしたな。公園を出て歩きだしたところに、この大きな案内板がある。街全体を 「空間博物館」と名付けている。おもろいね。(青い点線の道を歩いて「下之郷遺跡」まで行きました。黄色はタクシー。)

昼飯を食べているときから、しきりに街宣カーが何かガナリ立てていた。「何やあれ、やかましな。」「選挙かな?」「今頃選挙は無い やろ」「しゃあけど、何か、お願いします言うてまっせ」「選挙かなぁ。」

選挙なのであった。守山市議会議員選挙なのだ。先ほどの公園の廻りにも何台かいたし、この蜊江神社の前に来ても2,3台街宣カーが 通り過ぎたり、停車して手を振ったりと大忙しだ。後で聞いたら24人立候補して、定員23人なのであった。つまり一人が落選するのだ。 そりゃ必死になるわ。誰かてその一人には、なりとないわなぁ。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・服部遺跡

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 169回例会・服部遺跡