Music: 雨降りお月さん

Music: 雨降りお月さん京都市の怨霊を訪ねて 2008.5.25 歴史倶楽部第132回例会

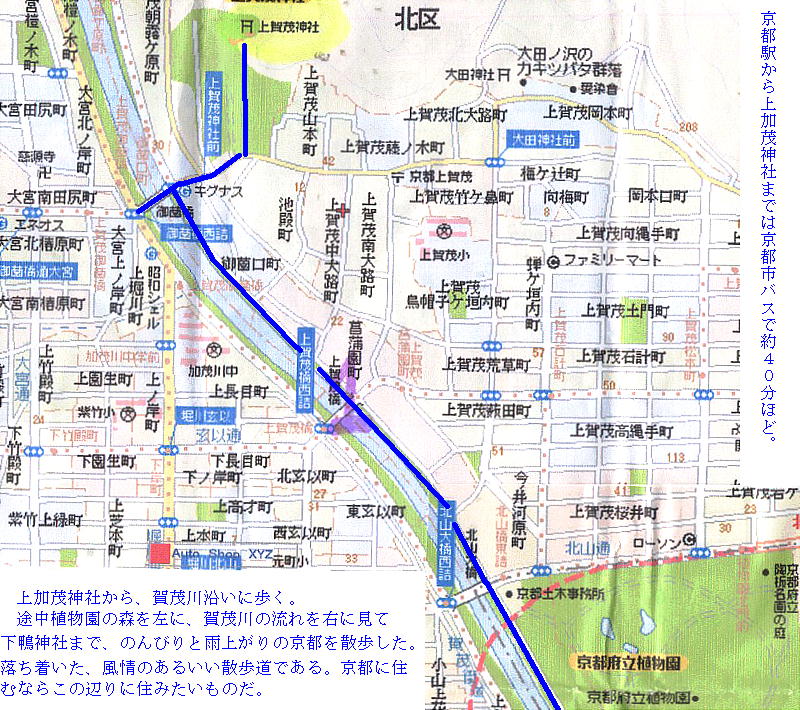

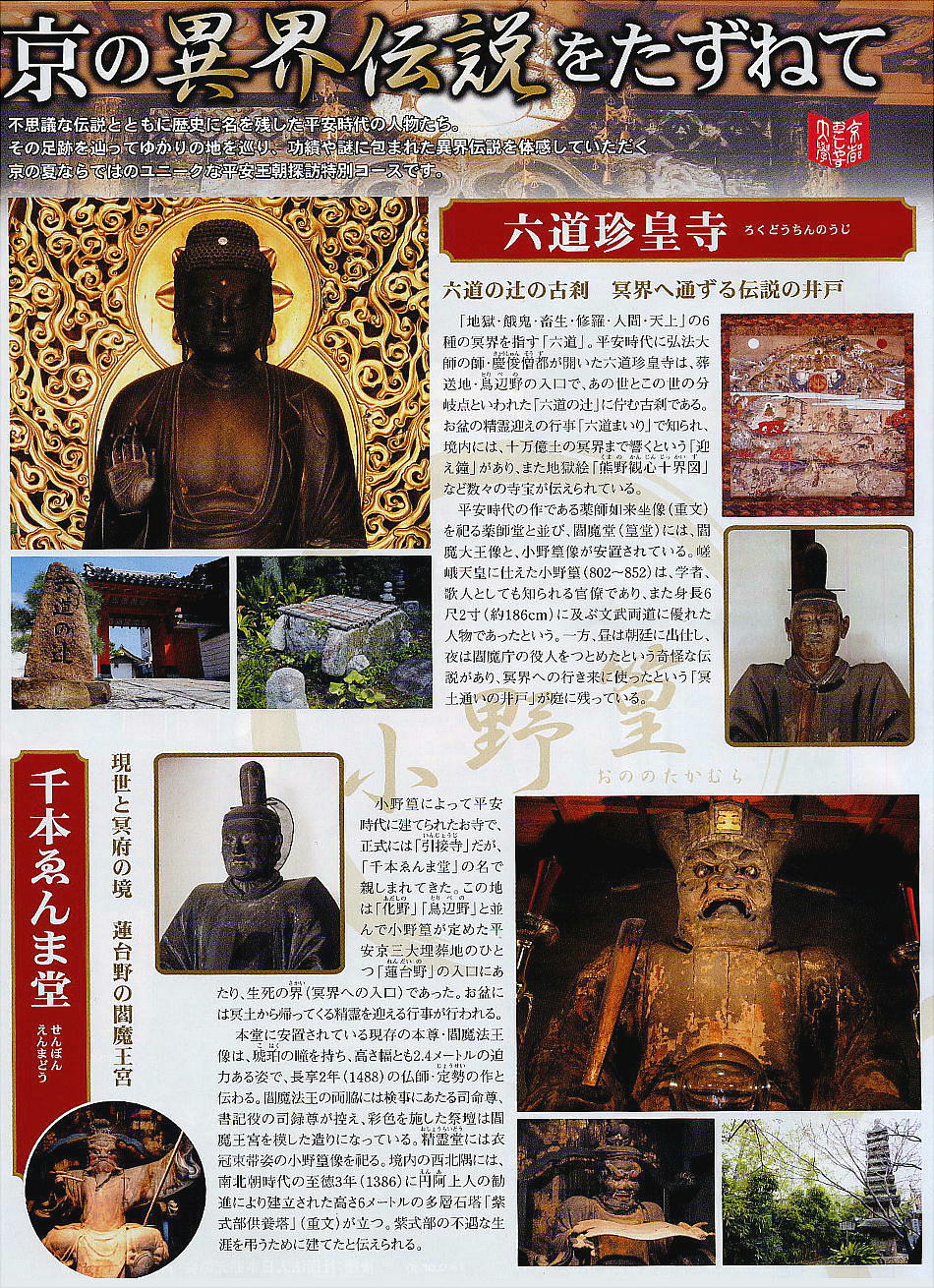

怨霊の街・京都 平成20年5月25日、我らが歴史倶楽部では第132回例会を行った。上加茂神社、下鴨神社に行ったことがないという杉本さんが 強く希望したので、「縄文・弥生遺跡に行こう。」という西本さんの意見を退けて、歴史倶楽部としては珍しい京都散策となった。 近くの「御霊神社」にも行きたいというので、それなら「怨霊の旅」と銘打って、すぐ側の「白峯神社」も訪ねて、ついでに一条戻り 橋の「安倍晴明神社」も巡る事にした。 当日は昨夜からの雨で、朝目覚めたときにも降っていたので一旦は中止となった。だが天気予報は次第に晴れてくるという予報を出し ているし、空模様も何となく上がりそうな気配だったので、急遽、「やっぱり行こう」という事になった。その決定は正解で、京都駅 に着いたときには、雨はすっかり上がってしまっていた。 中止となったとたんにビールを飲み出した高野さんは、再度決行の連絡が入るまでになんと3本も飲んでしまい、「ふらふらで、ダメ ですぅ〜。」 なお、上加茂神社、下鴨神社、安倍晴明神社については私は何度か行った事があり、「邪馬台国大研究」にもHPがある。ここでの解 説はそちらから転載した(青字の部分)。また、写真の一部は郭公さん撮影のものを拝借している。

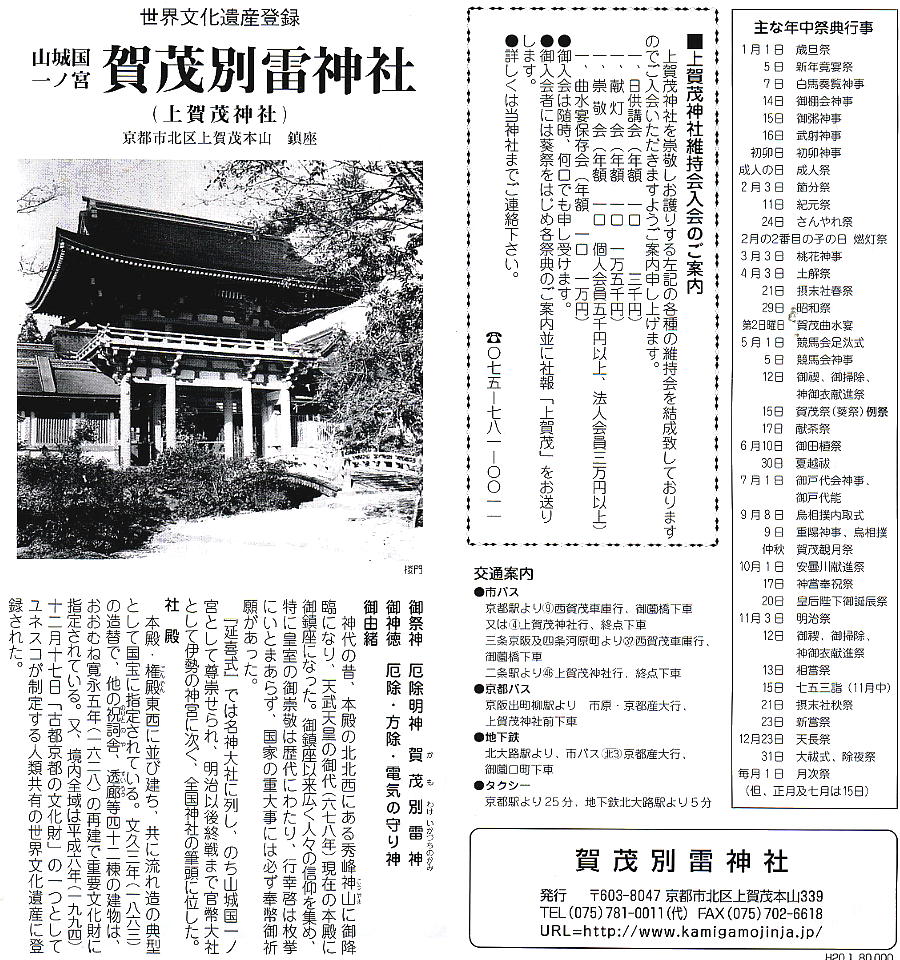

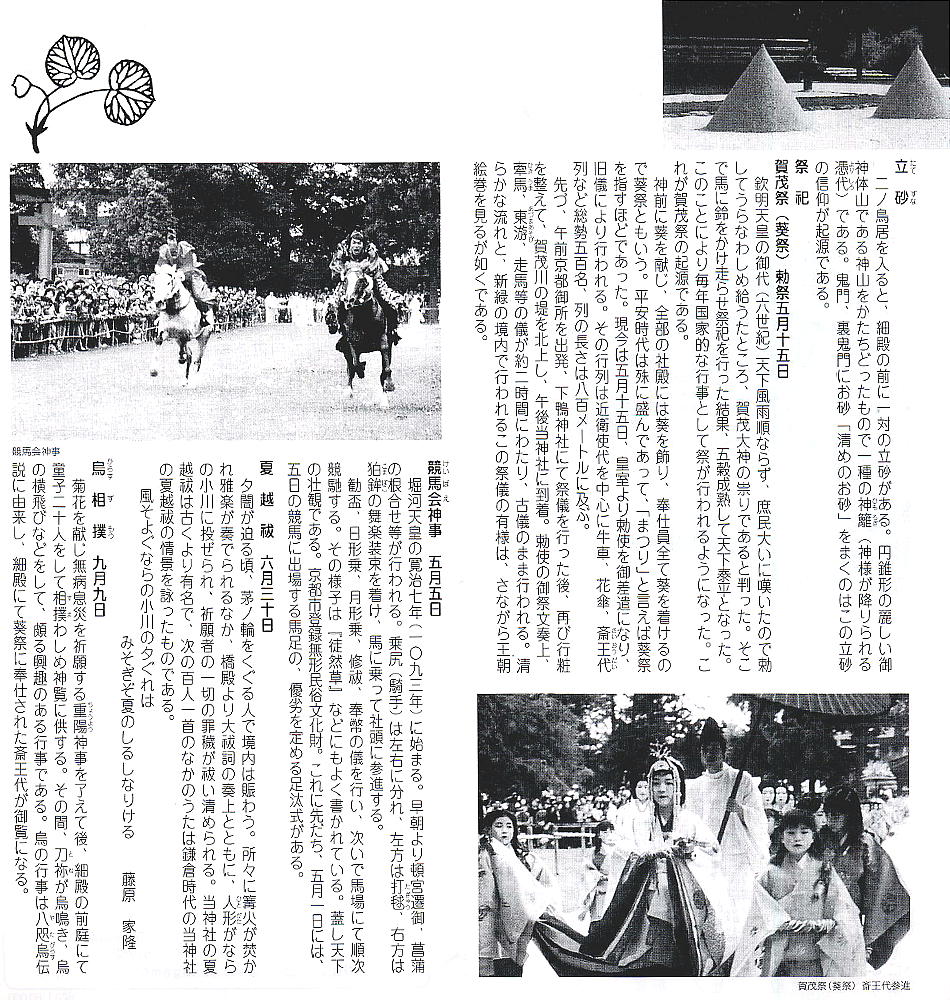

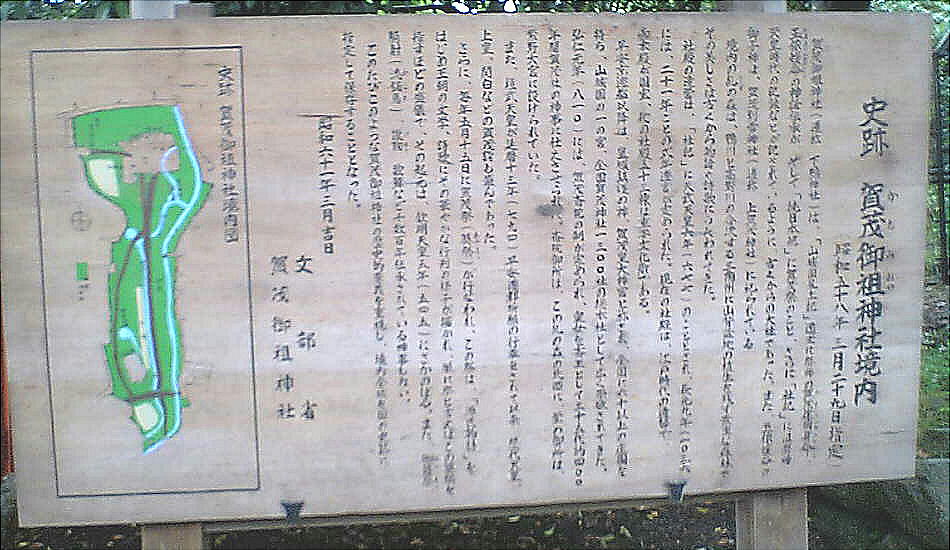

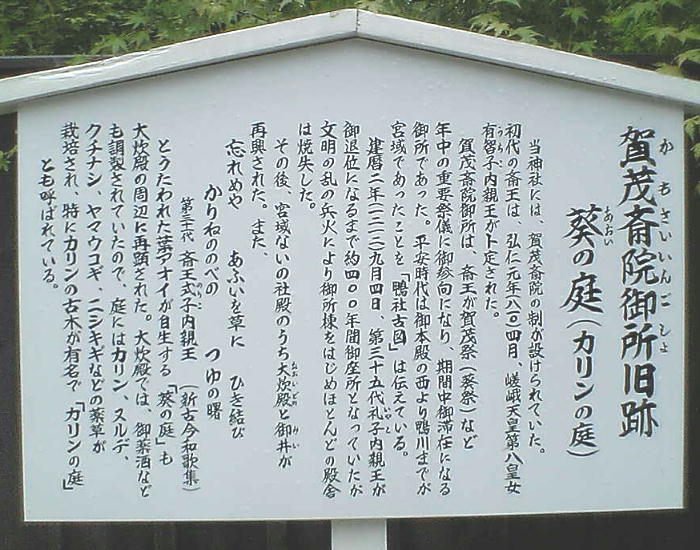

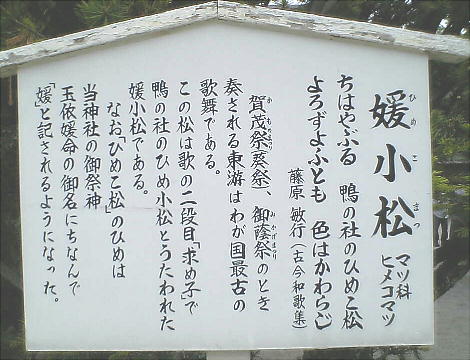

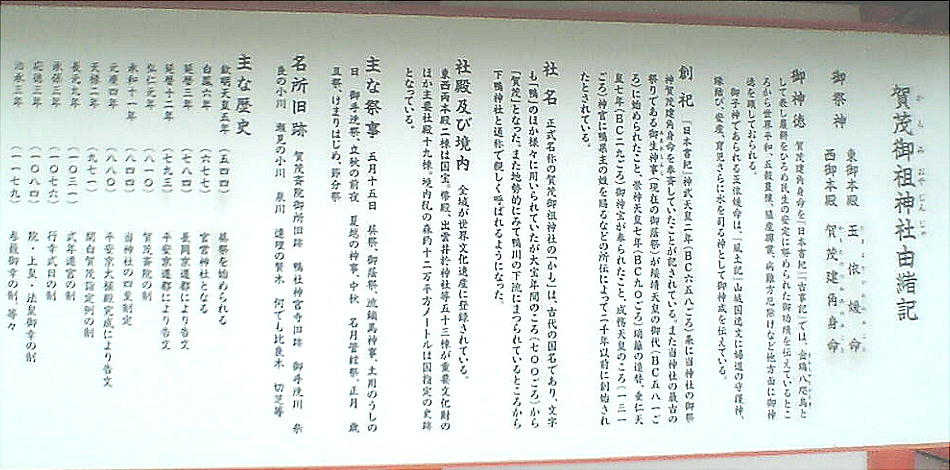

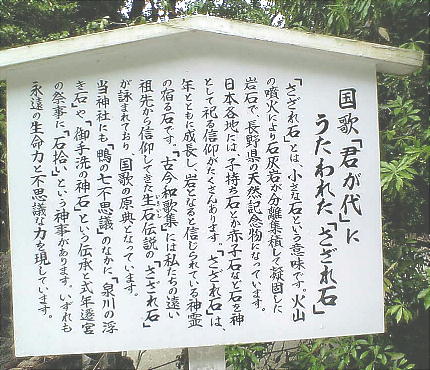

上賀茂神社(かみかもじんじゃ) <主祭神> 賀茂別雷大神 (かもわけいかづちのおおかみ) または 賀茂別雷命(かもわけみかづちのみこと) 【下鴨神社(下社)に祀られている玉依媛命の子にあたる。】 <社格等> 式内社(名神大)・山城国一宮・二十二社・勅祭社・官幣大社・別表神社 <創建> 伝天武天皇7年(678年) <本殿の様式> 三間社流造 <由緒> 神代の昔、本社の北北西にある、秀峰神山(こうやま)[右図]に御降臨になり、天武天皇の御代(678)、現在の社殿の基が造営 された。本殿御鎮座以後も広く庶民の信仰を集め、皇室の御崇敬は歴代にわたり、行幸啓は枚挙にいとまなく、国家の重大時には必 ず奉幣、御祈願があった。嵯峨天皇は御杖代(みつえしろ)として皇女有智子(うちこ)内親王を斎王(さいおう)と定め、その制 度は以来三十五代、約四百年続いた。 <例祭> 5月15日(賀茂祭、葵祭) <住所> 京都市北区上賀茂本山339 075-781-0011 <アクセス> 市バス「上賀茂御薗橋」下車徒歩5分 市バス「上賀茂神社前」下車すぐ <拝観時間> 1)境内参拝24時間可能 2)楼門内、開門4月〜10月末 8:00 閉門16:00(土日祝は16:30) 3)特別参拝拝観時間 10:00〜楼門閉門まで <おすすめ> 境内は緑あふれた広大な敷地で、一の鳥居から二の鳥居までは、競馬(くらべうま)などの五穀豊穣の神事が行われる開放的な芝生 となっている。社殿は本殿など2棟が国宝、34棟が重要文化財、境内は史跡に指定されている。 【武射神事】(1月16日) 【賀茂競馬】(5月5日) 【御阿礼神事】(5月12日) 【烏相撲】(9月9日) 【笠懸神事(かさかけしんじ)】10月21日

記念撮影が終わるまで、橋の上では行列が。

上賀茂神社は京都で最も古い神社の一つで、平安京造営以前から先住し、この地を支配していた豪族賀茂氏が神山に降臨した「賀茂 別雷神」を氏神として祀ったのが起こりで、天武7( 678)年天武天皇によって現在の社殿の基が造営したといわれている。創建に ついては諸説あるが、社伝に従えば、神武天皇の御代に賀茂山の麓の御阿礼所に賀茂別雷命が降臨したと伝える。『山城国風土記』 逸文では、玉依日売(たまよりひめ)が加茂川の川上から流れてきた丹塗矢を床に置いたところ懐妊し、それで生まれたのが賀茂別 雷命で、兄玉依日古(あにたまよりひこ)の子孫である賀茂県主の一族がこれを奉斎したと伝える。丹塗矢の正体は、乙訓神社の火 雷神とも大山咋神ともいう。玉依日売とその父の賀茂建角身命は下鴨神社に祀られている。「別雷」は「若雷」の意味で、若々しい 力に満ちた雷(神鳴り)の神という意味である。 平安時代には皇城鎮護の守護神として尊ばれた。正式には賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ) と言うが、通称「上賀茂神社」 (かみがもじんじゃ)と呼ばれる。雨をもたらし、農作物を実らす神であるとともに、あらゆる災いを祓い除ける神として崇敬を受 けた。一の鳥居から二の鳥居まで一面に芝生がひかれ、社殿約60棟が並ぶ。式内社。賀茂御祖神社(下鴨神社)とともに平安時代 以降「山城国一之宮」となった。二十二社の一社で、旧社格は官幣大社。

この広場で、10月21日【笠懸神事(かさかけしんじ)】が行われる。12:30から神事(於本殿)、13:00から笠懸を見る事が出来る。 参道西側に約180mの埓(らち)を設け、武者装束姿の騎手が左右の的に向けて矢を放つ。女性射手も騎乗する。

今日は境内でフリーマーケットが開催されていて、普段よりだいぶ人手が多かった。

何度か此処には来たが、始めて神馬にお目に掛かった。

神官山麗に鎮座する一の鳥居が見えて来ると、ここから二の鳥居までは白い玉砂利が敷いてあり、二の鳥居をくぐると二つの盛り砂が 迎える神域である。国宝の本殿と権殿があり34棟の重文の社殿が威風を漂わせている。

二番目の鳥居をくぐると、正面に、白砂で作られたきれいな円錐形の「立砂」(盛砂)とその奥の建物「細殿(拝殿)」が目につく。 「立砂」は、ご神体である神山(後述)を形どったもので、神様が降りられる依代(よりしろ)を表しているといわれている。鬼門な どにまく清めの砂の起源はここにある。「細殿(拝殿)」は重要文化財に指定されている。 (拝殿)寛永5年(1628)造替 。 (立砂)社殿のまだなかった時、神を招いて祭りをした所という。

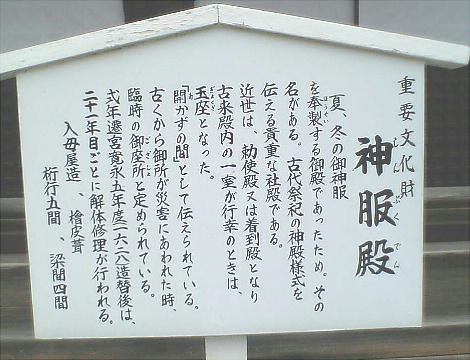

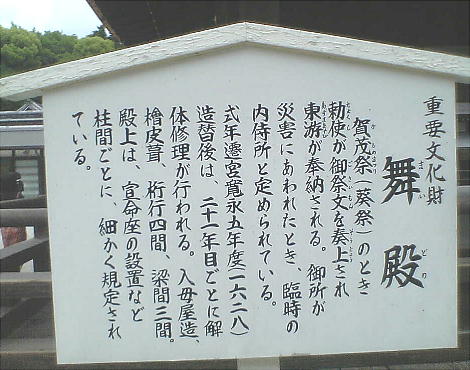

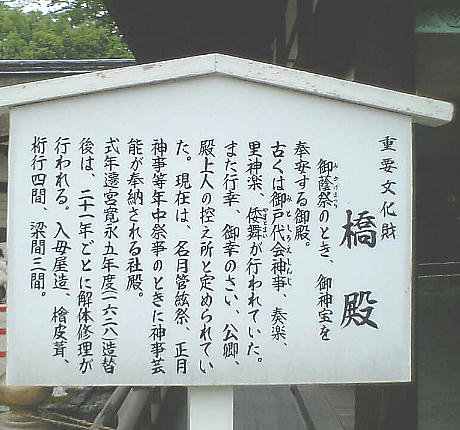

<舞殿、土屋> 「細殿」の東側に「舞殿」が建っている。「舞殿」は、かつて勅使御拝の殿舎として使われていた。現在の建物は文久3年(1863年)に 建て替えられたものとされている。「舞殿」の下を流れているのが「奈良(楢)の小川」であり、澄んだきれいな水が流れている。 「舞殿」に近接して右手に「土屋」が建てられている。「土屋」は神主以下社司の著到殿として用いられていたが、今は祓所として使 用されている。現在の建物は寛永5年(1628年)に造り替えられたもの。「舞殿」、「土屋」共に重要文化財に指定されている。

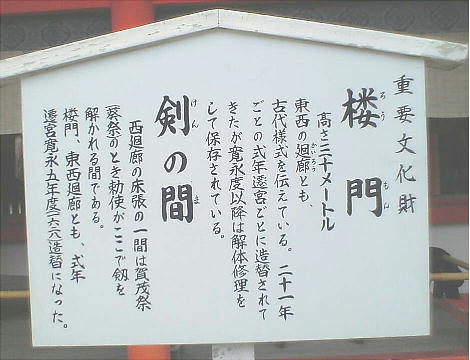

「本殿、権殿」の前に朱塗りも鮮やかな「楼門」が建てられている。他の地味な社殿に比べて「楼門」と「回廊」は朱塗りが派手であ り、目立つ。「楼門」は他の多くの社殿と同様、寛永5年(1828年)に再建されたとされている。 楼門の手前に見えている朱塗りの橋は、境内を流れる「奈良(楢)の小川」の支流である小さな谷川「御物忌川(みものいみがわ)」 にかかっている「玉橋」であり、重要文化財に指定されている。この「玉橋」を渡ることは禁止されている。「楼門」も重要文化財。 御物忌川と御手洗川が流れる複雑な地形を巧みに生かして社殿が厳かに建ち並んでいる。左右に回廊をめぐらした朱塗りの楼門が立っ ており、その門の中に入ると三間社流造りで共に国宝の本殿と権殿の建物がある。また社殿のほとんどが重要文化財の指定を受けてい る。5月15日には王朝絵巻さながらの「葵祭」の祭礼が行われるが、私は関西に住んで30年、まだ見に行った事がない。

賀茂別雷神と同じく比叡山西麓に降臨したとされる母神玉依比売命と、祖父である賀茂建角身命は下鴨神社に祀られ、両社を合わせて 賀茂神社(賀茂社)と総称される。平安遷都後は、玉城鎮護の神として伊勢の神宮に次ぐ我が国第二の格を与えられ、明治以降終戦ま で官幣大社として全国神社の筆頭に位した。 毎年5月15日に行われる京都三大祭の一つである葵祭は、上賀茂、下鴨両神社が合同で行う例祭であり、欽明天皇5年( 545年)に始 められたとされている。御手洗川の奥にある、ならの小川にかかる丹塗りをわたると、国宝の本殿と権殿が建っていて、三間社流造 (さんげんしゃながれづく)りの雅やかな姿を見せている。現在の建物は両殿とも文久3年(1863)に造替されたものだが、優雅な造 形が王朝の昔をしのばせる。世界文化遺産として登録されている。 国史では、文武天皇2年(698年)3月21日、賀茂祭の日の騎射を禁じたという記事が初出で、他にも天平勝宝2年(750年)に御戸 代田一町が寄進されるなど、朝廷からの崇敬を受けてきたことがわかる。794年の平安遷都の後は王城鎮護の神社としてより一層の 崇敬を受け、大同2年( 807年)には最高位である正一位の神階を受け、賀茂祭は勅祭とされた。延喜式神名帳では名神大社に列し、 名神・月次・相嘗・新嘗の各祭の幣帛に預ると記載されている。弘仁元年( 810年)以降約400年にわたって、伊勢神宮の斎宮にな らった斎院が置かれ、皇女が斎王として奉仕した。明治の社格制度でも、官幣大社の筆頭という、伊勢神宮の次位の神社とされ、明治 16年には勅祭社に定められた。神社は中世に一時衰退したが、徳川幕府の庇護、信心により隆盛し、第二次大戦の終戦までは官幣大 社の首位に位置していた。

上賀茂神社と葵祭 上賀茂神社の代表的な祭りとして、毎年5月15日に下鴨神社と合同で行う葵祭(賀茂祭)がある。賀茂祭の起源についても諸説あるが、 太古別雷神(わけいかづちのかみ)が現社殿北北西にある神山(こうやま)に降臨した際、神託により奥山の賢木(さかき)を取り阿 礼(あれ)に立て、種々の綵色(いろあや)を飾り、走馬を行い、葵楓(あおいかつら)の蔓(かずら)を装って祭を行ったのが、当 神社の祭祀の始めと社伝はいう。 欽明天皇5年( 545年)、国中が風水害に見舞われ国民の窮状が甚だしかったため、勅命により卜部伊吉若日子(うらべのいきわかひこ) に占わせられたところ、賀茂大神の祟りであると奏したことにより、賀茂大神の祟りを鎮めるための祭祀を行ったところ、それまでと は違って天下泰平、五穀豊穣になり、庶民は大いに喜び、これが葵祭りの起源であり、以後、毎年定期的に行われるようになったとも いわれる。『賀茂縁起』 神前に葵を供え、社殿に葵を飾るため葵祭りと言われている。平安時代に至り、平城天皇大同2年(807)四月には勅祭(勅命によ り行われる祭祀)として賀茂祭が始められ、次いで嵯峨天皇弘仁元年(810)伊勢の神宮の斎宮の制に準ぜられ、賀茂の神に御杖代 (みつえしろ)として斎院(斎王)を奉られ、祭に奉仕させた。 盛大に執り行われたた祭儀も、室町時代中期頃から次第に衰微し、ついに応仁の大乱以降は全く廃絶した。その後200余年を経て江 戸時代に至り、東山天皇元禄7年(1694)に、上賀茂・下鴨、両社の熱意と、朝廷・公家の理解、幕府の協力等により再興され、明治 3年(1870)まで執行された。その後暫く中絶され、単に奉幣使のみの参向となり、明治17年(1884)明治天皇の旧儀復興の仰せに より、春日大社の春日祭・石清水八幡宮の石清水祭と共に、所謂日本三勅祭の一として厳粛に祭儀が執行されることとなった。祭日も 古来4月吉日(第2の酉の日)とされていたが、明治維新以後新暦の5月15日と改められ現在に及んでいる。

鴨川の河原をのんびりと下鴨神社まで。

以下の文章は歴史倶楽部の会報「風の中へ」に寄稿したものだが、久しぶりに「怨霊」について考えてみた。尚、青字の部分はHPの 別の場所から転載してきたもので、会報には無い。 怨霊とは、その名の通り怨みを持った霊である。一般的に、人間の目には見えず、特定の人間や不特定の人間、或いは世の中(社会) 全体に対して敵意や悪意を抱いているとされる。霊魂(れいこん)とは異なる。 霊魂とは、一般に生物、特に人間が死んだのち、その肉体は滅んでも存在し続けている生命の源や精神そのものを言う。また場合によ っては生きている人間の霊魂を生霊(いきりょう)と呼んで、魂(たましい)がその肉体から抜け出したものや、その人間の意識が身 体から離脱した状態などを言うこともある。 三大宗教は、公式に「神」や「仏」の存在を認めているし、死後の世界や霊界、天国と地獄、輪廻転生(転生輪廻)の思想なども広く 一般に知れ渡っている。しかし現代の科学では、そのようなものの存在が物理的に証明されているわけではない。 私は死後の世界は信じないし、勿論霊魂の存在も信じられない。もう40年近く前、祖父と弟が相次いで死んだとき、私は霊魂の存在 を信じたかった。幽霊でもいいから祖父や弟に会いたかった。しかし一晩中庭に立ちつくしていても、結局二人が現れる事はなかった。 自分の目で見ていないからという訳ではないが、私にはそのようなものの存在は信じがたい。受けてきた自然科学の教育から判断して も、死後の人間の何かが、死後も他人や社会に対して何か作用するとは、私にはどうしても考えられないのである。「霊」とは、人や 生物の、死生観の根源的な解釈のための概念に過ぎないと思う。しかし、それらの存在を信じている人々も多数存在し、現代でもごく 身近な人々(家族や友人たち)にそういう人たちがいるのも事実である。現に、歴史倶楽部の栗本さんや錦織さんは幽霊を見たと言う し、今でも信じていると言っていた。 人が死ぬと、魂が霊として肉体を離れるという考え方は全世界共通のようである。いつ頃から「霊魂」という概念が生まれたかははっ きりしないが、ネアンデルタール人については、死者を埋葬した時、花を供えた遺跡が幾つか知られているので、死者を敬う、或いは 死者を慰めるという宗教的な儀式が行われたことははっきりしており、このときネアンデルタール人の頭には死者の「霊魂」という概 念が存在していたのだとも考えられる。つまり、原初的な死生観を持っていた可能性がある。ホモ・エレクトス以前の猿人・古人類に は死者を埋葬した証拠は発見されていない。 クロマニヨン人などホモ・サピエンス段階になると、より手の込んだ埋葬方法や墓制の存在がはっきりしており、食料や道具などの供 物、墓の上に大石を置いたり、日本の縄文期に見られる屈葬のような、死体の手足を縛って埋葬するといった風習も出現して、原始的 な宗教観念と霊魂への慕情や恐れの観念もより明確になっていたものと思われる。 そうなると、死者の「霊魂」が人々に様々な災いを起こすという考えも、その頃から出現したと考えていいだろう。 死者は手厚く葬らないと残った者に祟る、或いは、非業の死を遂げた者がその原因となった人物や社会に災いをもたらす、という考え 方が生まれてきたのだ。太古にあっては、それは殆ど社会通念に近く、むしろ「太陽は東から昇る」のと同じくらい「当たり前のこと」 として信じられていたと考えられる。奈良時代には、生霊として呪術が皇室や貴族の間で盛んに行われていたし、それらは民衆レベル にも発展していたと思われる。怨霊や御霊に対する考え方は特殊なものではなく、むしろ古代人は霊魂と共に暮らしていたと見るべき であろう。 平安期になると、御霊信仰(ごりょうしんこう)というものが現れるようになる。御霊信仰とは、人々を脅かすような天災や疫病の発 生を、怨みを持って死んだり非業の死を遂げた人間の「怨霊」のしわざと見なして畏怖し、これを鎮めて「御霊」とすることにより祟 りを免れ、平穏と安心を得ようとする信仰のことである。日本においては、平安時代の菅原道真や崇徳上皇の祟りや、江戸時代に「田 宮家で実際に起こった、妻のお岩にまつわる一連の事件」を、四世鶴屋南北が怪談として脚色した「東海道四谷怪談」などが有名であ るが、これらは全て御霊信仰に基づくものである。前述したように、こういう考えは太古の時代に始まり、ついこの前まで日本には根 強く浸透していたような気がするが、この1世紀で人々の意識は大きく変化したように思う。 明治時代でさえ、東京の某・旧省庁内における「平将門の首塚移転」にかかわる数々の祟りは、不特定多数の人間が確認したとされる 現象が起きており、祟りを恐れて「将門の首塚」は結局移転されずに残り、今も皇居脇に残っている。ちなみに、この「平将門の首塚」 のある場所が、「東京都千代田区大手町1丁目1番地1号」なのである。 また私のように、一見無神論、無宗教論者と思われるような人々でも、日本人は実は意識下で、或いは無意識にでもこの「御霊信仰」 にはすでにどっぷりと浸っている。 神社では手を合わせ、必要ならお布施を払って「交通祈願」や「七五三詣り」を行なって貰うが、これらの行為はすべて「除霊」であ る。怨霊が車にとりつかないように、我が子に取り憑いて将来を暗雲たるものにしないように、お金を払ってでも神社で徐霊してもら うのだ。また日本では、神仏習合が明治以来幅広く行われているため、仏教の僧侶・尼のなかにも、除霊などを収入源としている者も いる。

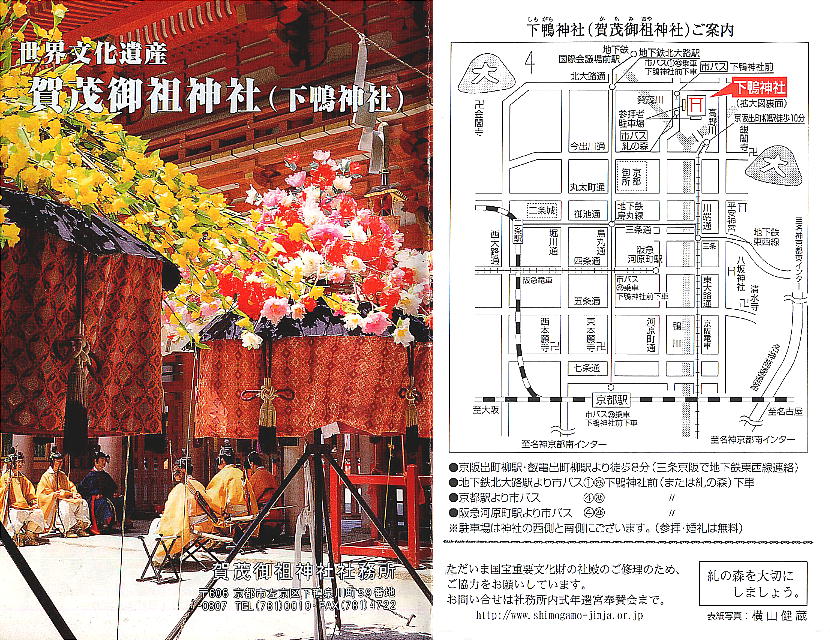

下鴨神社

賀茂御祖神社(下鴨神社) かもみおやじんじゃ(しもがもじんじゃ) 祭神 : 東殿:賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと) 西殿:玉依媛命(たまよりひめのみこと) 社格 : 式内社、山城国一宮、二十二社の一社で、旧社格は官幣大社。 所在 : 京都市左京区下鴨泉川町59 見所 : 楼門、舞殿、神服殿、四脚中門等31棟は、重要文化財に、また、文久3(1863)年に造り替えられた本殿 2棟は国宝に指定されている。 また、境内は史跡に指定されており、糺の森は市街地に残る貴重な森として市民 の憩いの場となっている。 祭事 : 「御粥祭」(1月15日) 「流鏑馬神事」(5月3日) 「御蔭祭」(5/12) 葵祭に先駆けて、神霊を下鴨神社に迎える神事 「葵祭」(5月15日) 行列は11:40頃到着し、14:20頃上賀茂神社に向けて出発。 拝観時間: 境内自由 交通 : 市バス「下鴨神社前」下車すぐ/京阪本線「出町柳駅」下車徒歩15分/叡山電鉄「出町柳駅」下車徒歩15分

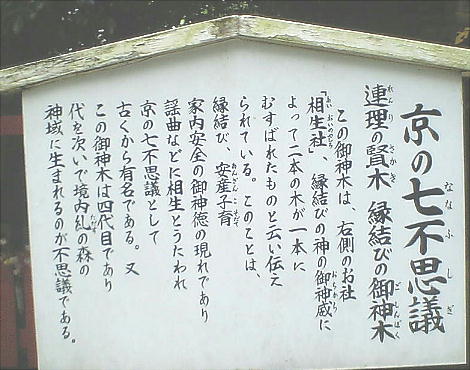

京都で最も古い神社といわれる下鴨神社は、正式には「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」とよび、祭神は、賀茂別雷神 社(かもわけいかづちじんじゃ)の祖父神と、母である賀茂建角身命(かもたけのつみのみこと)と玉依媛(たまよりひめ)。 賀茂別雷神社(上賀茂神社)とともに古代の賀茂氏の氏神を祀る神社であり、賀茂神社(賀茂社)と総称され、両社をもって 一社のような扱いをされてきた。上賀茂神社の祭神である賀茂別雷命の母の玉依姫命、および玉依姫命の父の賀茂建角身命を 祀ることから下鴨神社を「賀茂御祖神社」と呼ぶ。八咫烏は賀茂建角身命の化身である。 山城国『風土記』などに、玉依媛命が鴨川で禊(みそぎ─身を清める儀式)をしているときに、上流より流れ来た丹塗の矢を 拾って床においたところ、矢は美しい男神になって2人はむすばれる。そして子が生まれたとの神話から、古くから縁結、子 育ての神として信仰されている。『古事記』『日本書紀』には、賀茂建角身命を金鵄八咫烏(きんしやたからす)として表わ した功績が伝えられており、導びきの神として方除、厄除け、入学、就職の試験などの合格祈願の由緒である。

創祀の年代を特定することは出来ないが、『日本書紀』神武天皇二年二月の条に、当神社御祭神、賀茂建角身命を奉斎してい た一系流「葛野主殿県主部」との氏族の名がみえる。この氏族は、賀茂建角身命の先の代、天神玉命を祖神とする鴨氏と同じ 氏族であったとされる。また、『賀茂神宮賀茂氏系図』には、賀茂建角身命の子、鴨建玉依彦命より十一代後の大伊乃伎命の 孫、大二目命が鴨建角身命社を奉斎していたことが記されている。その社が、今日の賀茂御祖神社の始源の社の一社であろう とされている。崇神天皇七年には、社の瑞垣が造営(『鴨社造営記』)され、垂仁天皇二十七年八月には、御神宝が奉まつら れている。(『同書』)また、緩靖天皇の御世より御生神事が行われた(『旧記』)との伝承があり、欽明天皇五年四月から 賀茂祭(葵祭)(『本朝月令』『年中行事抄』)が行われていることからみて、創祀は相当古代に遡るものと見られる・

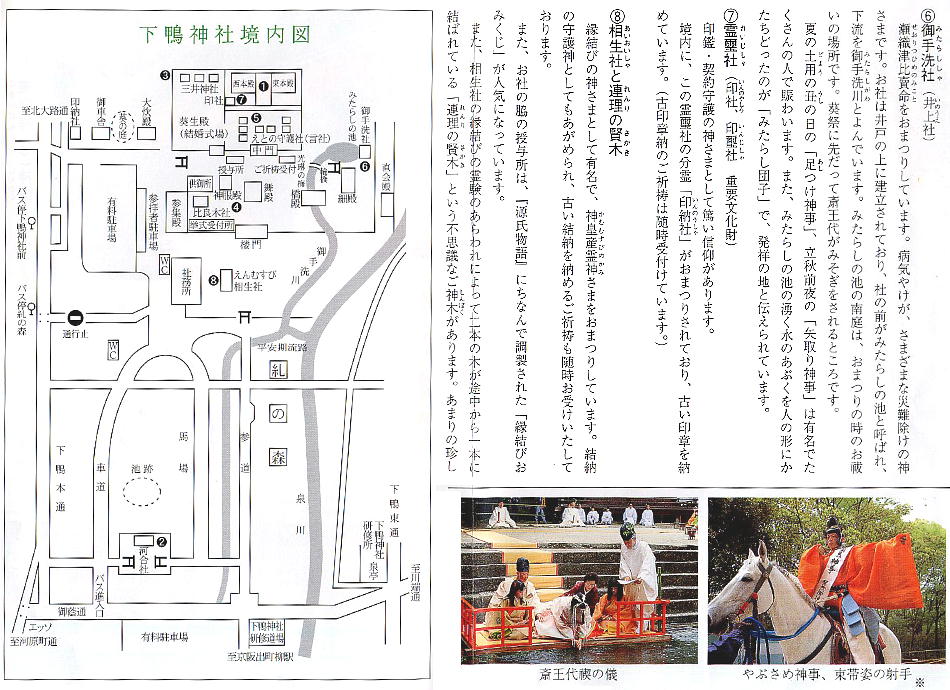

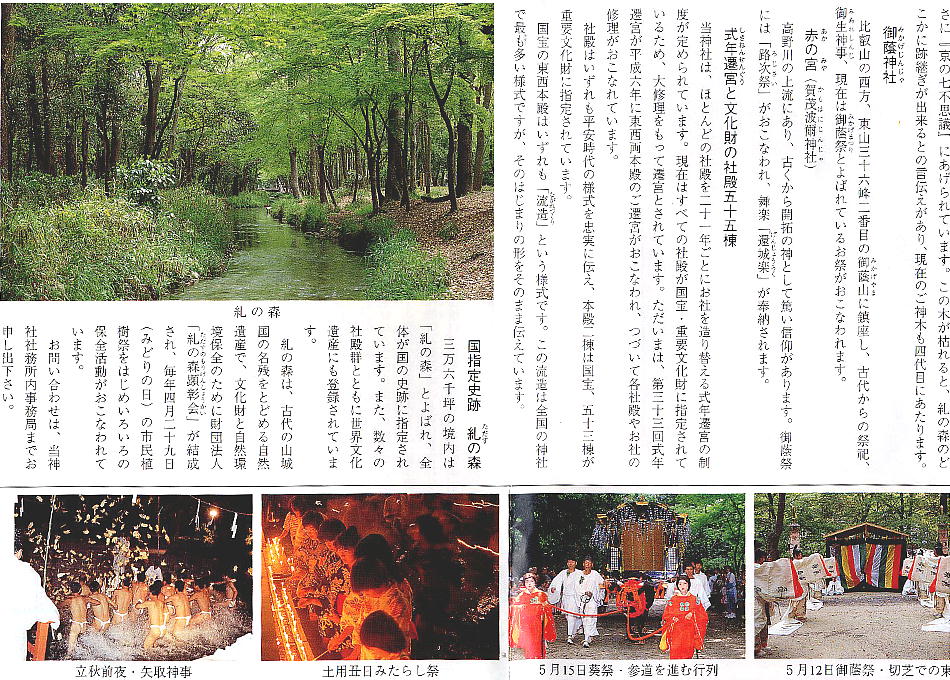

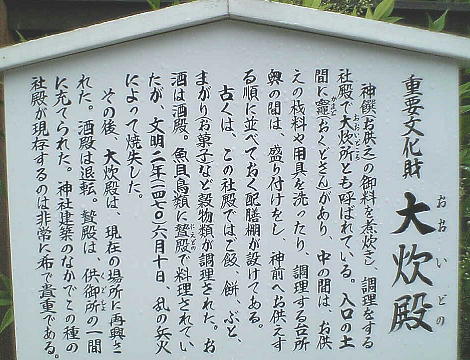

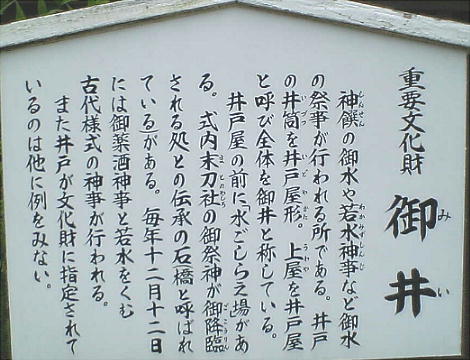

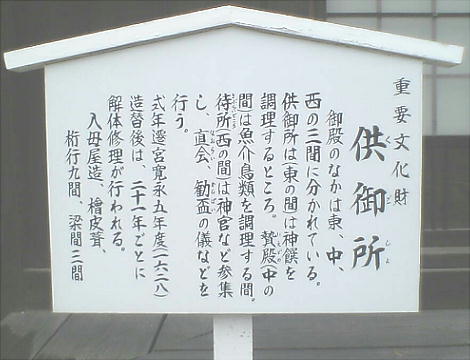

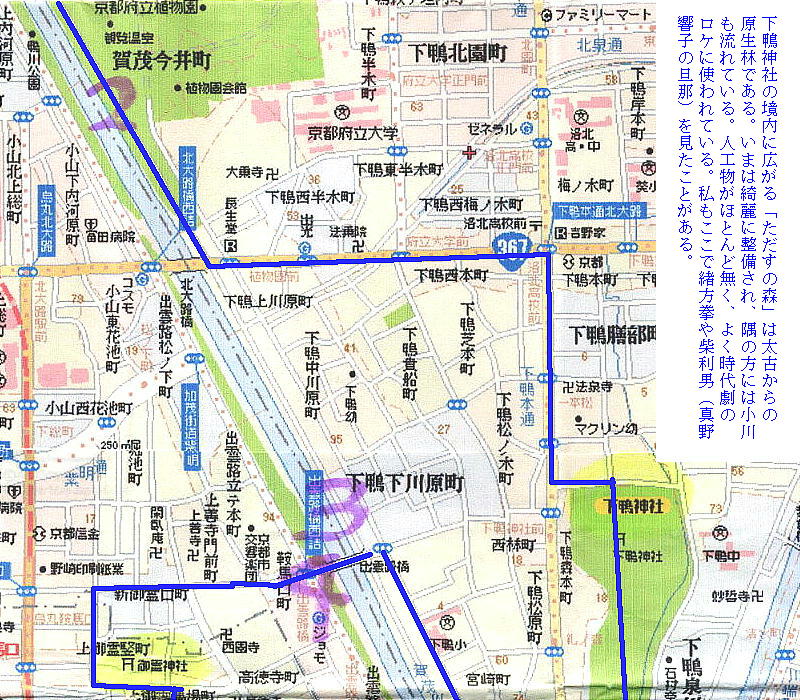

東殿賀茂建角身命は、古代の京都をひらいた神とされている。山城の国一宮として京都の守護神としてまつられ、平安京が造 営されるにあたって、当神社で成功の祈願が行われたという。平安遷都後は王城の守護神としてあがめられてきた。 京都は鴨川を中心に町づくりがなされており、鴨川の下流にまつられているお社というところから、京都市民からは「下鴨 (しもがも)さん」とか「下鴨神社(しもがも)」とよばれている。東西の二殿の本殿はともに国宝であり、社域は世界文化 遺産に登録されている。賀茂神社両社の祭事である葵祭で有名である。 平安京では朝廷の尊崇も厚く、『源氏物語』をはじめ数々の文学に登場している。上賀茂神社を上社というのに対し、下社と いう。境内の南に広がり平安時代からの原生林である糺の杜(ただすのもり)は、樹齢200年から600年にもなる老樹が茂り、 昔は神々の審判の場であったという。木々に囲まれた参道を北へ向かうと、朱塗りの鳥居が建ち、泉川が流れている。正面奥 に国宝の本殿があり、桧皮葺の建物で、平安時代の典雅な面影をもっている。現在の本殿は文久3年(1863)に再建されてい る。 白砂が敷き詰められた広大な境内には、東西2棟の本殿(国宝)と55棟の社殿が建ち並び、多くは重要文化財に登録されてい る。本殿西側にある「大炊殿」は神への供え物(神饌)を調理する神の台所で、重要文化財。また、境内の御手洗池の底より湧い てくる泡をかたどったのが「みたらしだんご」で、昔は無病息災を願って神前に供えられていた。

<本殿> (ほんでん) 文久三年造替、三間社流造、桧皮葺、東西二棟 国宝(昭・二八・三・三一) 神社建築の代表的な社殿。亀腹の上に井桁を 組む高床式で橋がかりを付す古代様式の遺風がみられる。本殿二棟はいずれも国宝で、東殿には玉依媛命(たまよりひめのみ こと)、西殿には賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)の両祭神がそれぞれまつられている。 <幣殿> (へいでん) 寛永五年造替、桁行五間、梁間二間、入母屋造、中央軒唐破風、桧皮葺、重要文化財(昭・二八・三・三一)。『鴨社古図』 によれば「幣帛殿」と「幣殿」は別棟となっている。また、『延喜式』斎王社参の条には、斎王の拝礼は幣殿向拝より先に西 殿、次に東殿より行われている。大正九年度式年遷宮より「幣帛殿」と「幣殿」が同棟となったことがみうけられ、以来幣殿 向拝を「片半屋」と称し、西片半屋を「親王座」と称する拝所となった。この奥に三間流社造りの優美な東西2棟の本殿があ るが、ここから格子越しに見ることしかできない。 <中門> (ちゅもん:なかもん) 寛永五年造替、四脚門、切妻造、桧皮葺 重要文化財(昭・二八・三・三一)賀茂祭、遷宮、行幸等々のとき祀官の座となる。

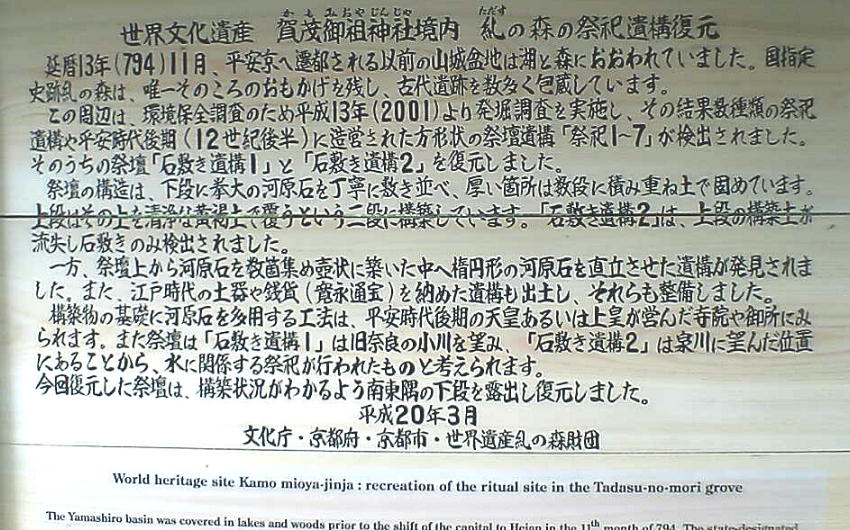

先年、糺の森周辺の発掘調査で、弥生時代の住居跡や土器がたくさん発掘されているので、この周辺は古代から人々が鴨川の ほとりに居を構えた地であったようだ。社伝や歴史書に、祭、社殿、神宝等の奉納などが記録されている。『続日本紀』の文 武天皇二年( 698)には、葵祭に見物人が集まるので警備するようにという命令が出された、という記事がある。このことか ら、奈良時代以前から当神社が大社で、盛大な祭がおこなわれていたと推測される。平安時代には、国と首都の守護神として、 また皇室の氏神として特別の信仰を受け、式年遷宮や斎王の制度などがさだめられていた特別な神社であった。『源氏物語』 や『枕草子』など王朝文学にもしばしば登場し、この時代の文化、宗教の中心地の一つとして栄えた。平安時代末期になると 全国に六十余箇所の荘園、御廚が寄進され神社をささえた。鎌倉時代、室町時代、そして戦乱の世になっていくにつれ、各地 の荘園も連絡が次第に絶え、神殿守(殿司)とよばれる人々が全国をまわって神徳を説いていくのもこのころである。当神社 を舞台とする、数多くの能(謡曲)などに、そのころの様子がうかがえる。江戸時代にも、国と国民の幸福を祈願する神社と して、神社の運営のため幕府より領地が寄せられた。明治初年、官幣大社になった。

糺の森を通る参道。京都の真ん中にこんなところがと思うほど静寂に包まれている。

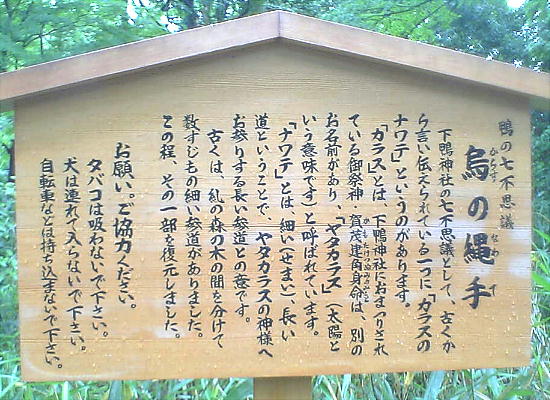

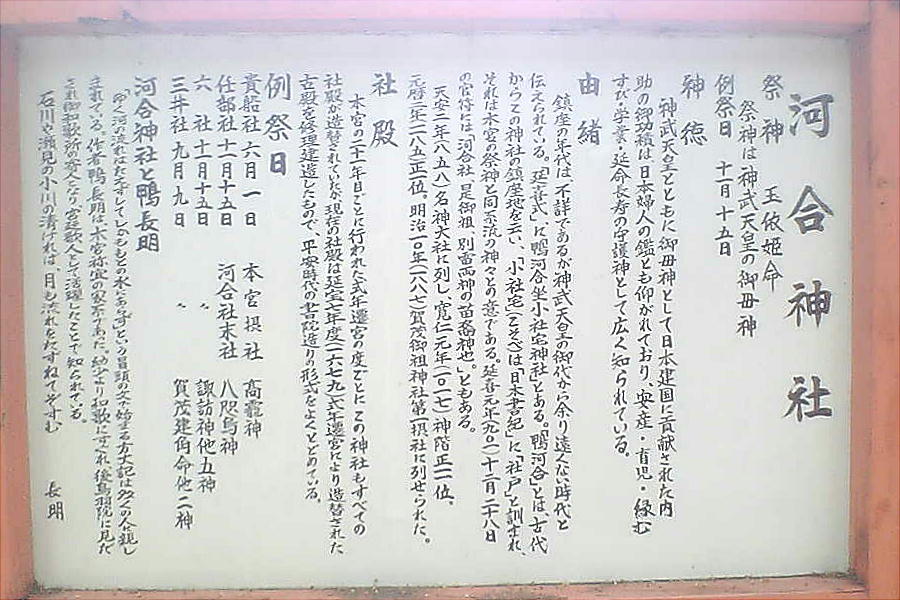

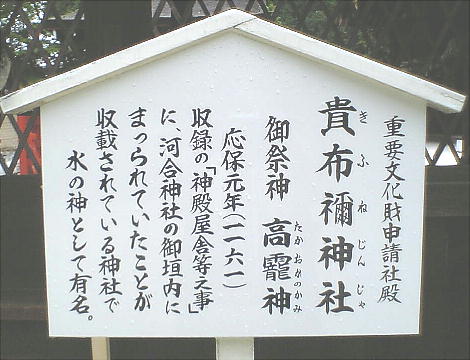

<河合神社> 祭神 : 玉依姫命(たまよりひめのみこと) 式内社。 由緒 : 鎮座の年代は、不詳であるが「延喜式」に「鴨河合坐小社宅神社」とある。鴨河合坐小社宅神社(かものかわあい にますおこそやけのじんじゃ)と称するのが古代からの社名である。『日本書紀』に「社戸」、「社宅」=コソベ、 とある。「鴨河合」とは、古代からこの神社の鎮座地を云い、「小社宅」(こそべ)は「日本書紀」に「社戸」と 訓まれ、それは本宮の祭神と同系流の神々との意である。延喜元年( 901)十二月二十八日官符に「御祖、別雷両 神之苗裔之神」(『年中行事祕抄』)とある神社で、祭神は神武天皇の母(本宮の御祭神とは同名異神)。社伝で は、神武天皇の御代に御蔭山に祭神が降臨したと伝える。一説には、天平のころに上賀茂神社から分置されたとさ れる。天安2年( 858)名神大社に列し、寛仁元年(1017)神階正一一位。元暦2年(1185)正一位。明治10年 (1887)賀茂御祖神社第一摂社に列せられた。 社殿 : 本宮の二十一年目ごとに行われた式年遷宮の度ごとにこの神社もすべての社殿が造替されていたが、現在の社殿は 延宝七年度(一六七九)式年遷宮により造替された古殿を修理建造したもので、平安時代の書院造りの形式をよく とどめている。

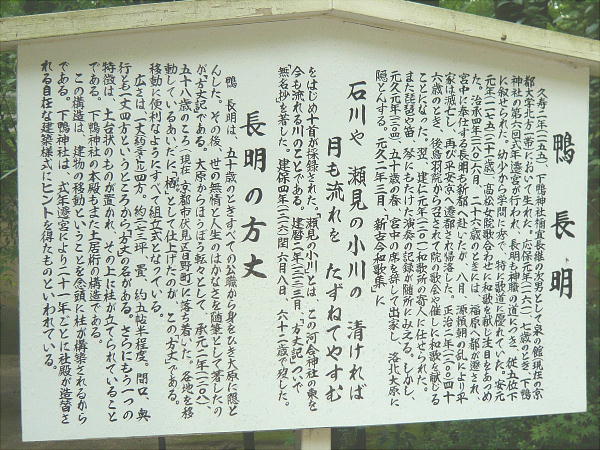

<鴨長明と方丈の庵> 鴨長明は、久寿2年(1155)、下鴨神社禰宜名継の次男として泉の館(現在の京都大学北方一帯)において生まれた。応保元 年(1161)、7歳のとき、下鴨神社の第6回式年遷宮が行われ、長明も神職の道につき、従五位下に叙せられた。幼少から学 問に秀で、特に歌道に優れていた。安元元年(1175)(21歳)、高松女院歌合わせに和歌を献じ注目をあつめた。治承四年 (1180)6月、26歳のときには福原へ都が遷され、宮中に奉仕する長明も新都へ赴いたが、8月、源頼朝の乱により平家は 滅亡し、再び平安京へ遷都され帰洛した。正治2年(1200)46歳のとき、後鳥羽院から召されて院の歌会や催しに和歌を献 じることになった。翌、建仁元年(1201)和歌所の寄人に任せられた。また琵琶や笛、琴にもたけ演奏の記録が随所にみえる。 しかし、元久元年(1204)50歳の春、宮中の席を辞して出家し、洛北大原に隠遁する。元久2年3月、「新古今和歌集」に 石川や 瀬見の小川 清ければ 月も流れを たずねてやすむ をはじめ10首が採録された。「瀬見の小川」とは、この 河合神社の東を今も流れる川のことである。建暦2年(1212)3月、「方丈記」ついで「無名抄」を著した。建保4年(1216) 6月8日、62歳で没した。 鴨長明は、50歳のときすべての公職から身をひき大原へ隠遁した。その後、世の無情と人生のはかなさを随筆として著した のが「方丈記」である。大原から方々転々として、承元2年(1208)、58歳の頃、現在の京都市伏見区日野町に落ち着いた。 各地を移動している間に「栖(すみか)」としていたのが、この「方丈」である。移動に便利なようにすべて組立式となって いる。広さは、一丈(約3m)四方、約2。73坪、畳、約5帖半程度。間口、奥行とも一丈四方というところから「方丈」 の名がある。さらにもう一つの特徴は、土台状のものが置かれ、その上に柱が立てられていることである。下鴨神社の本殿も また土居柱の構造である。この構造は、建物の移動ということを念頭に柱が構築されるからである。下鴨神社は、式年遷宮に より21年ごとに社殿が造替される自在な建築様式にヒントを得たものといわれている。この程、ゆかりの河合神社の斎庭に 『方丈記』をもとに方丈を復元し、同神社の御料屋を資料館として、「鴨長明」関係資料展を方丈とともに年中公開している。

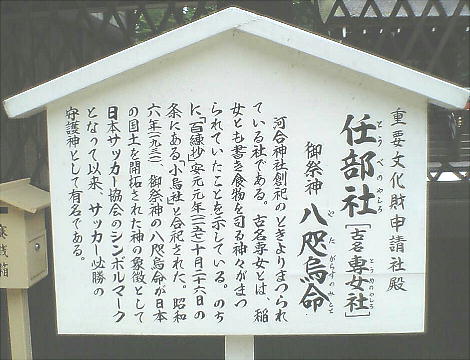

古くから本宮に次ぐ大社として歴史に登場し、女性の守護神として信仰されている。『方丈記」の著者、鴨長明はこの河合神 社の神官の家に生まれたが、事情によってこの重職を継ぐことができなかった。このことから強い厭世感を抱くようになり、 やがて『方丈記』を書くにいたったといわれている。上賀茂神社とともに奈良時代以前から朝廷の崇敬を受けた。平安遷都の 後はより一層の崇敬を受けるようになり、大同2年(807年)には最高位である正一位の神階を受け、賀茂祭は勅祭とされた。 『延喜式』では名神大社に列し、名神・月次・相嘗・新嘗の各祭の幣帛に預ると記載されている。弘仁元年( 810年)以降約 400年にわたり、斎院が置かれ皇女が斎王として賀茂社に奉仕した。末社には任部社(とべしゃ)とよび八咫烏(やたのか らす)をまつるお社があり、昭和六年(1931)日本サッカー協会設立時より現在のJリーグにいたるまで、サッカー協会は八 咫烏をシンボルマークとしている。

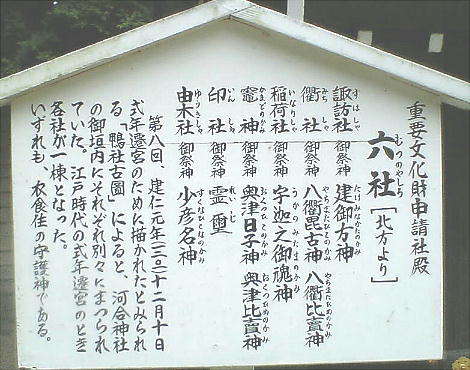

河合神社の境内に、多くの摂社・末社(下鴨神社の)がある。 摂末社(せつまつしゃ)とは、ほかの神社の管理に属し、その境内または神社の附近の境外にある小規模な神社のことで、摂 社と末社(まっしゃ)と併せた呼称である。枝宮(えだみや)・枝社(えだやしろ)ともいう。現在は摂末社に関する規定は 特にないが、一般には、摂社はその神社の祭神と縁故の深い神を祀った神社、末社はそれ以外のものと区別され、格式は本社 ・摂社・末社の順とされる。摂社については、本社の境内にあるものを境内摂社(けいだいせっしゃ)または境内社、境外に 独立の敷地を持つものを境外摂社(けいがいせっしゃ)という。明治から戦前までの社格制度では、官国幣社の摂社は以下の いずれかを満たすものとされ、それ以外を末社とすると規定されていた。 本社の祭神の后神・御子神、また関係の深い神を祀る神社 祭神が現在地に遷座する前に当地に祀られていた神を祀る神社 本社の祭神の荒魂を祀る神社 本社の地主神を祀る神社 その他、特別の由諸がある神社

鴨川は、京阪出町柳駅付近で高野川と加茂川が合流して1本の鴨川となる。真ん中に見えている森は「糺(ただす)の森」で、 その奥に下鴨神社がある。 賀茂川と高野川に囲まれた三角地帯の、「糺(ただす)の森」と呼ばれる深い森は、縄文時代からの原生林と言われ、高い木々 に覆われた鬱蒼とした森林であるが、明治神宮のように暗いイメージはない。森の中は明るく、小川も流れていて、下鴨神社 への長い参道になっている。賀茂川と高野川はここで合流して「鴨川」となる。京阪電車で言えば「出町柳駅」の対面だ。 <斎王代禊の儀> (さいおうだいみそぎのぎ)5月4日 葵祭の斎王代(さいおうだい)以下、女人列に参加する40人の女性が身を清める神事。毎年、上賀茂神社と当神社の交代で 行われる。斎王とは、平安朝時代未婚の内親王が選ばれて奉仕した。現在は京都在住の一般から選ばれた女性が務めている。 十二単を着て神社のみたらしの池で川の水に手を浸し、身を清める御禊(みそぎ)を行う。古くは鴨川の河原で行われてたが、 鎌倉前期に斎院の廃止と共に中断。昭和31年の斎王列復活により、両社の隔年交替で行うこととなった。日時は一定しない が五月初旬、御手洗川のほとりで、葵祭に先立ち斎王代と女人列が清流に臨んで祓い(ハライ)を受ける。青葉こもる神域で 華やかな十二単の上に白い小忌衣(おみごろも)をまとった斎王代、あどけない童女、小袿の命婦(みょうぶ)・女嬬(にょ じゅう)・内侍(ないし)・女別当など50余名の女人列が雅楽の流れる中、進む様はまことに優美な王朝絵巻である。この 禊の儀が終わると約2週間で葵祭となる。 <葵祭> (あおいまつり) 5月15日 今から約1400年前の(540〜572)年、凶作に見舞われ飢餓疫病が蔓延した時に、欽明天皇が勅使を遣わし「鴨の神」 の祭礼を行ったのが起源とされている。上賀茂、下鴨両神社の例祭であり、この国の祭り中の祭として「枕草子」にも称えら れている。また、「祇園祭」「時代祭」と並んで「京都三大祭」の一つに数えられるが、時代祭は町衆参加の町の人が主体と なる祭りであるのに対し、葵祭は官の祭であったことが色濃く残されている。応仁の乱の後、元禄6年(1693)までの約2百 年の間、また、明治4年(1871)から明治16年(1883)、昭和18年(1943)から昭和27年(1952)までの間は、祭の中 断や行列の中止があった。葵祭は平安王朝時代の古式のままに「宮中の儀」「路頭の儀」「社頭の儀」の三つに分けて行われ、 内裏神殿の御簾をはじめ、御所車、勅使、供奉者の衣冠、牛馬にいたるまで、全てを葵の葉で飾ったことから「葵祭」と呼ば れるようになった。「路頭の儀」と「社頭の儀」がよく知られており、路頭の儀が葵祭のハイライト、都大路の行列である。 行列のすべてに葵の葉が飾られるので、その名がある。行列は、勅使をはじめ検非違使、内蔵使、山城使、牛車、風流傘、斎 王代など平安貴族そのままの姿で列をつくり、午前10時30分、京都御所を出発する。そして、王朝風の優雅な列が市中を 練り、下鴨神社を経て上賀茂神社へと向かう。

さて、話を例会(霊界?)に戻し、御霊神社と、白峯神宮について考えてみよう。 (崇徳天皇と淳仁天皇に関する文章は、HP「天皇陵めぐり」から転載した。)

歴史的に、日本における三大怨霊とされているのは、有名な「菅原道真」、前述した「平将門」、そして我々もいくつかその旧蹟を訪 問した「崇徳上皇」ということになっているようだ。 菅原道真は、太宰府天満宮(福岡県太宰府市)や北野天満宮(京都市上京区)に祀られ、平将門は、築土神社(東京都千代田区)や神 田明神(東京都千代田区)に、崇徳上(天)皇は、白峯神宮(京都市上京区)や白峰神社(香川県坂出市)にそれぞれ祀られている。 そのほかにも、いくつかの神社で実在した歴史上の人物が神として祀られている場合があるが、なかには、その祀られている人物が、 暗殺や反乱などによって殺害された者で、それが怨霊化して祟りをなすことを畏怖して祀ったものがある。失脚した者や、戦乱での敗 北者、理不尽な非業の死を遂げた者などの霊は、その相手やかっての敵に、ことさら強い影響や災いをもたらすと考えられていたよう だ。 御霊信仰の代表的な例としては、京都の上下御霊神社に祀られる神々がある。 すなわち、「八所御霊」とされる上御霊神社の、崇道天皇(早良親王。光仁天皇の皇子)、井上皇后(井上内親王。光仁天皇の皇后) 、 他戸親王(光仁天皇の皇子)、藤原大夫神(藤原広嗣)、橘大夫(橘逸勢)、文大夫(文屋宮田麻呂)、火雷神(以上六柱の荒魂。菅 原道真ともされる。)、吉備大臣(吉備真備。吉備聖霊ともいう。)である。 しかし「八所御霊」については諸説あり、他に伊予親王、藤原吉子(藤原夫人、伊予親王の母)、崇徳上皇、藤原頼長(宇治の悪左府)、 安徳天皇、後鳥羽上皇・順徳上皇、土御門上皇などの名前が挙がる。

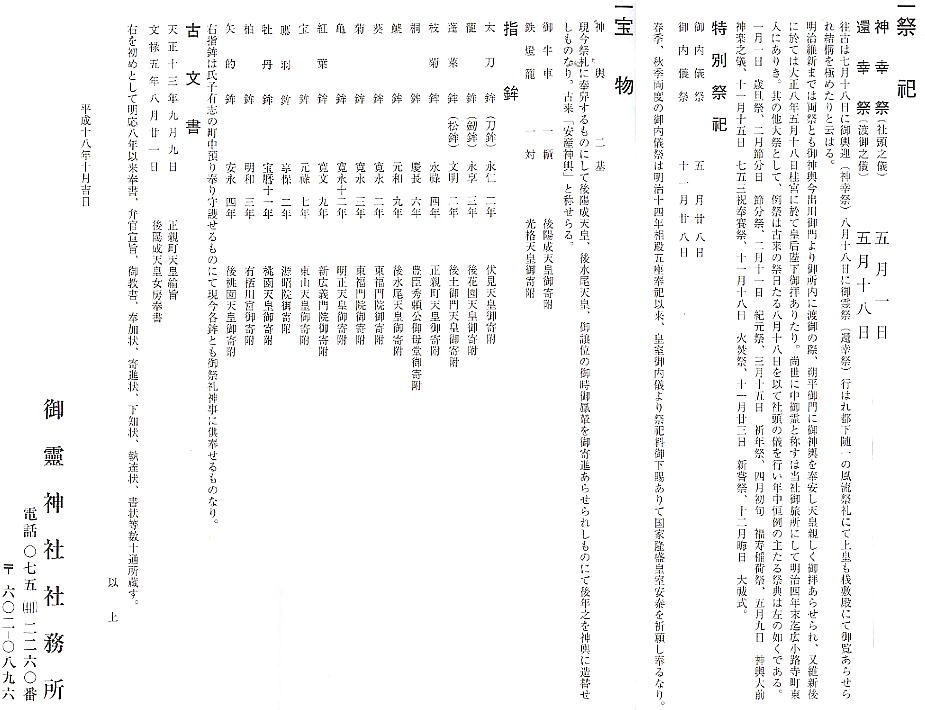

室町時代の文正2年(1467年)1月18日、失脚した管領の畠山政長と畠山義就との私闘が当社境内の森で行われた。御霊合戦は翌年勃 発の応仁の乱の前哨戦となり、「応仁の乱発祥の地」とも言われている。

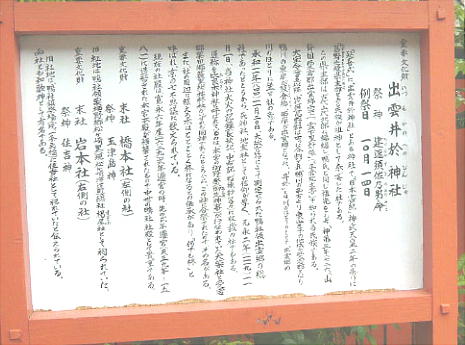

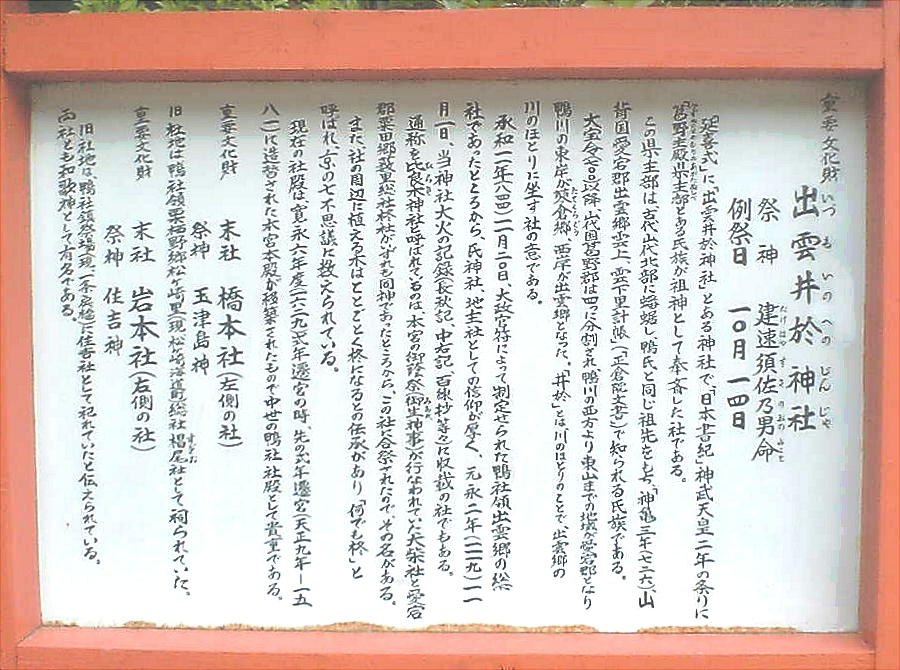

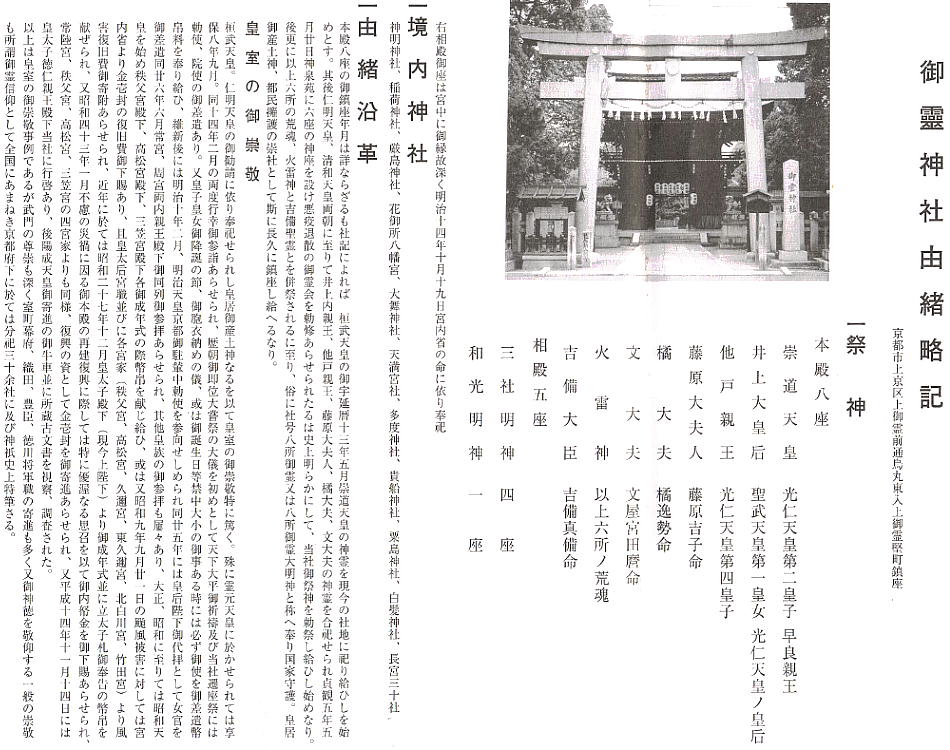

<上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)> 所在地 : 京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊堅町495 社格等 : 府社 創 建 : 貞観5年(863年) 例 祭 : 5月18日(御霊祭) 祭 神 : 「八所御霊」 崇道天皇(早良親王。光仁天皇の皇子) 井上皇后(光仁天皇の皇后) 他戸親王(光仁天皇の皇子) 藤原大夫神(藤原広嗣) 橘大夫(橘逸勢) 文大夫(文屋宮田麿) 火雷神(以上六柱の荒魂。菅原道真とも) 吉備大臣(吉備真備。吉備聖霊ともいう) 上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)は、京都市上京区にある神社である。旧社格は府社。上御霊神社という社名は下御霊神社に対応 するもので、現在は宗教法人としての正式名を「御靈神社」としている。一般に「御霊神社」と言った場合はこの神社を指す。 相殿に小倉実起・小倉公連・中納言典待局・小倉季判、若宮に和光明神(菅原和子)を配祀する。祭神は吉備真備を除いて、いづれも 政争に巻き込まれて憤死した人々で、その怨霊を慰めるために創建されたのが当社である。桓武天皇の時代、各地で疫病が流行した。 これは御霊の祟りであるとして、貞観5年(863年)5月20日、平安京の神泉苑で御霊会が催された。この時に慰霊された御霊は崇道天 皇・伊予親王・藤原夫人・観察使(藤原仲成)・橘逸勢・文屋宮田麿らであった。この御霊会が当社および下御霊神社の創祀であると されている。 なお、延喜式神名帳に記載される出雲井於神社(式内大社)や出雲高野神社(式内小社)を当社に比定する説もあるが、継続性は不詳 であり、神社側の由諸ではこれらの式内社については言及していない。この日の散策では、「出雲井於神社」については、下鴨神社内 に社殿があった。

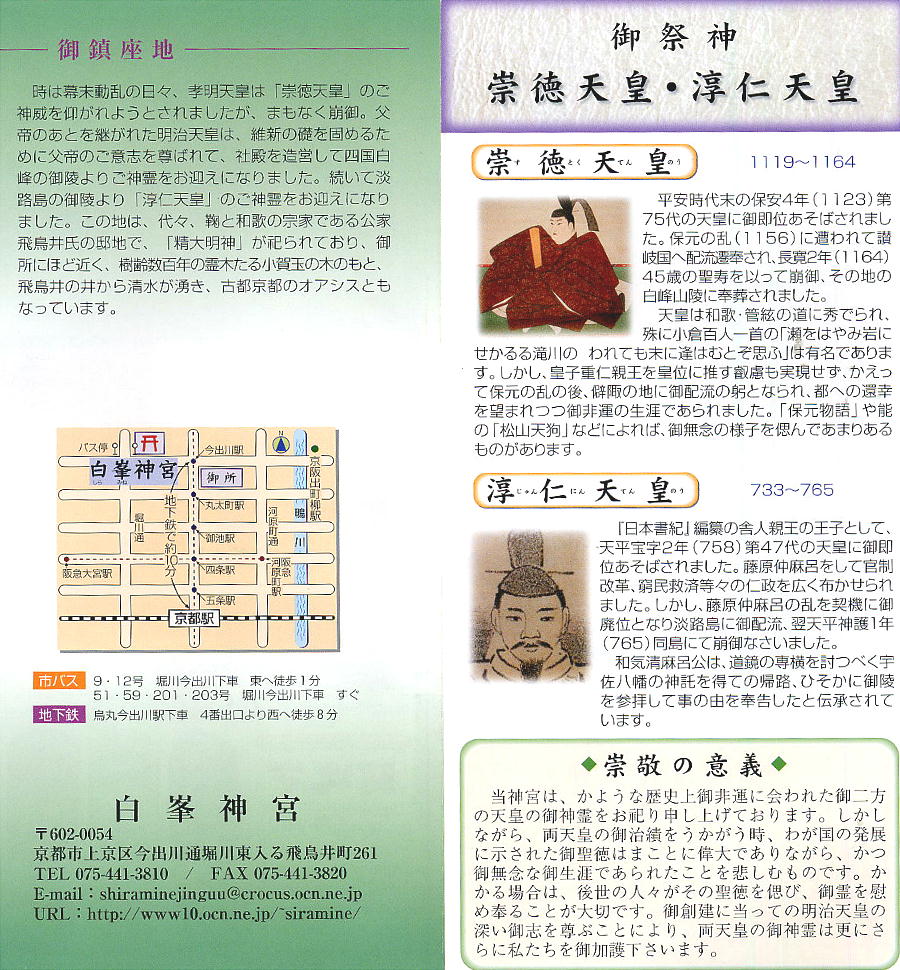

【崇徳天皇】(すとくてんのう) 別名: 顕仁(あきひと)、崇徳院、讃岐院 生没年:元永2年(1119) 〜 長寛2年(1164)(46歳) 在位: 保安4年(1123) 〜 永治元年(1141) 父: 鳥羽天皇 第1子 母: 藤原璋子(待賢門院) 皇后: 藤原聖子 皇妃: 源氏某 皇子女:重仁親王、覚恵 宮居: 平安京(へいあんきょう:京都府京都市) 陵: 白峯陵(しらみねのみささぎ:香川県坂出市青海町) 五色台白峰山中、稚児ヶ嶽の上、白峯寺(第81番札所)にある。 崇徳天皇(元永2年5月28日(1119年7月7日) - 長寛2年8月26日(1164年9月14日))は、第75代天皇(在位1123年 - 1142年)で、 退位後は新院、讃岐院とも呼ばれた。諱を顕仁(あきひと)という。

鳥羽天皇の第1皇子で、白河法皇の圧力による鳥羽天皇の譲位により5歳にして即位。雅仁親王(後白河天皇)が同母弟、躰仁親王(近 衛天皇)は異母弟。父の鳥羽天皇は上皇となったが、皇室の権限は依然曾祖父の白河法皇が一手に握っていた。しかし、大治4年(11 29)白河法皇が崩じると情勢は一変し、鳥羽上皇が実権を掌握し、異母弟にあたる鳥羽上皇の第8皇子体仁親王(近衛天皇)が皇太子 (弟)となった。崇徳天皇は、2年後には鳥羽上皇から譲位を強要されてわずか2歳の近衛天皇に譲位した。久寿2年(1155)、近衛 天皇が17歳で崩じると、崇徳院は皇子重仁親王を即位させようと画策したが、鳥羽上皇によって阻まれ、同母弟雅仁親王(後白河天 皇)が即位した。翌保元元年(1156)鳥羽法皇が崩御すると崇徳院は、源為義、平忠正らと蜂起するが(保元の乱)、敗北して讃岐に 流され、この地で失意の内に崩御した。

この辺りの経緯については、鳥羽上皇が崇徳天皇を実子ではなく、白河法皇の子だと信じ「叔父子」と呼んだという話は、「古事談」 という書物に書き記されていて、その真偽を巡っては現在でも論議が続いている。しかし、鳥羽法王の崇徳上皇に対する仕打ちや、保 元の乱へ至る経緯を考えると、この話はおおむね真実ではないかと思える。(古事談」鎌倉時代の説話集、源顕兼編。) 鳥羽上皇と崇徳天皇の確執は事実であろう。鳥羽上皇はあらゆる局面において崇徳天皇を嫌う。そしてその一番の根は「崇徳天皇が白 河法王の子」という点を事実と考えなければ理解できないような凄まじさである。多くの本が、二人の関係を確執という言葉で表現し ているが、どちらかと言えば、完璧に鳥羽上皇による「崇徳いじめ」であろう。崇徳天皇自身には殆ど非がないのではないか。

崇徳天皇即位時の状況を見ると、白河上皇により20歳で鳥羽天皇は退位させられ、わずか5歳の崇徳天皇が即位した。譲位させられ た鳥羽上皇は、白河上皇存命のうちは何の権限ももてず、天皇でもなく「治天の君」(院政の主)として権力を振るうこともできない。 そして我が子を「叔父子」と呼ぶのである。 崇徳帝にしてみればみんなあずかり知らぬ所である。前にも書いたが、もしこの話で一番の悪玉を挙げるとすれば、それは白河法王で あろうと思われる。自分の子を身ごもった女を、長男の嫁に下げ渡すなどという行為は、現代の親の感覚からすれば到底理解できる話 ではない。 崇徳帝退位の後、鳥羽法王重体の報に崇徳上皇は鳥羽殿へ赴くが、側近たちにさえぎられ父への別れも出来ないまま、引き返す。法皇 死後の大蔡にも、崇徳上皇の参列は許されなかった。ここに至って怒り心頭に達した崇徳帝は「保元の乱」を引き起こし、武力により 弟後白河天皇からの覇権奪還を試みるが、敗れて讃岐へ流される。崇徳院は8年間を讃岐で過ごし、長寛2年(1164)、46歳で崩じ た。崇徳帝の死については、二条天皇の命による暗殺説もある。 (讃州府誌によれば、二条天皇の命を受けた讃岐の武士、三木近保が暗殺したという。) 地元では長らく暗殺説が信じられていたと言うが、病死説もある。晩年をこの地で過ごした崇徳帝の旧跡は、現在香川県下に数多く残 っている。

中世に至って怨霊としての姿が定着した崇徳上皇は、近世になっても恐怖の対象とされたようで、上田秋成の著した「雨月物語」の冒 頭「白峯」の章では、ここへやってきた西行法師が読経をし、魂をなぐさめるために和歌を詠むと、崇徳の霊が現れて西行に怨みを語 る場面がある。つらつらと重なる恨みを語る崇徳に対して西行は仏法を説くが、会話は噛み合わないまま夜が更けて往くのである。 讃岐で祟徳上皇は、3年の歳月をかけて5部の大乗経(華厳経・大集経・大品般若経・法華経・涅槃経)を写経し、これを父鳥羽帝の 墓前に供えてほしいと都へ送ったが、同母弟・後白河天皇の近臣・藤原信西(しんぜい)に受け取りを拒否され、5部の大乗経は突き 返される。祟徳上皇帝はこれを聞いて激怒し、「我願わくば五部大乗経の大善根を三悪道に抛(なげう)って、日本国の大悪魔となら ん」と、舌を噛み切り、流れる血で、突き返された五部の大乗経に呪詛の誓いの言葉を書きつけた。それ以来、髪も爪も切らず伸ばし 放題にし、凄まじい形相になっていく。状況視察に都から派遣された平康頼は、「院は生きながら天 狗となられた」と報告している。(保元物語・平家物語)

帝の陵墓は白峰山(しらみねさん。香川県坂出市)に造られたが、遺体は葬儀に関する朝廷からの指示を待つ間、木の下の泉に20日 間塩漬けにされた。その間、全く様子が変わらず生きているかのようであったといい、死骸を焼く煙は都の方にたなびいていったとも 伝えられる。また、遺体運搬中、白峰山裾で夕立に見舞われたため石の上に棺をおろしたところ、その柩からは血が流れ出し、柩を置 いた台も真っ赤に染まり、「20日経っても死にきっていない」と人々が驚愕したという話も残っている。 たなびいて行った煙のせいかどうかは解らないが、崇徳院の死後都では凶事が相次ぐ。二条上皇の夭折、天然痘の流行、都の大火、平 治の乱による藤原信西の死(五部の大乗経の受け取りを拒否した)、源義朝(保元の乱で後白河側に付いた)の死。都の人々は、崇徳 上皇の怨霊のせいだと怖れおののき、朝廷も怨霊を鎮めるため、死後3年目に「崇徳院」の諡号を贈るが、異変は続いた。

皇室における怨霊物語の内で、一番強烈なのはこの崇徳帝の怨霊である。以後、天災や飢饉のような、都における大きな凶事は多くが 崇徳帝の怨霊のせいにされ、ことあるごとに、崇徳院の祟りではないかと噂された。江戸時代になってからも、歴代の高松藩主は白峰 陵を手厚く祀っている。 怨霊に対する恐怖は近代の皇室においても同様で、慶応4年(1868)戊辰戦争に際し、まだ江戸へ遷都する前の明治天皇は、崇徳院の 怨霊を鎮め、朝廷の守護神となって貰うため、皇宮近くに白峯神宮を造営し、崇徳上皇の命日に讃岐の白峰から崇徳上皇の神霊を迎え 入れた。崇徳天皇は、死後700年を経て、ようやく京都に帰ることが出来たのである。

崇徳帝は幼時から和歌を好み、歌会・歌合を頻繁に催した事が記録に残っており、在位中、いくつかの歌集を撰進させている。譲位後 もそれは続き、「久安百首」、「詞花和歌集」などが残る。小倉百人一首に選ばれている有名な歌、 「瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ」 はこの帝の歌であり、思うようにならない激しい恋の歌として、広く知られている。

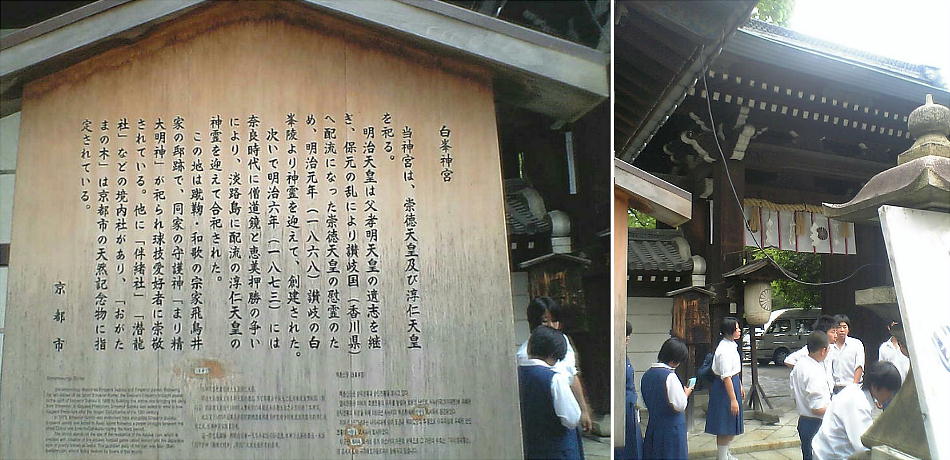

白峯神社

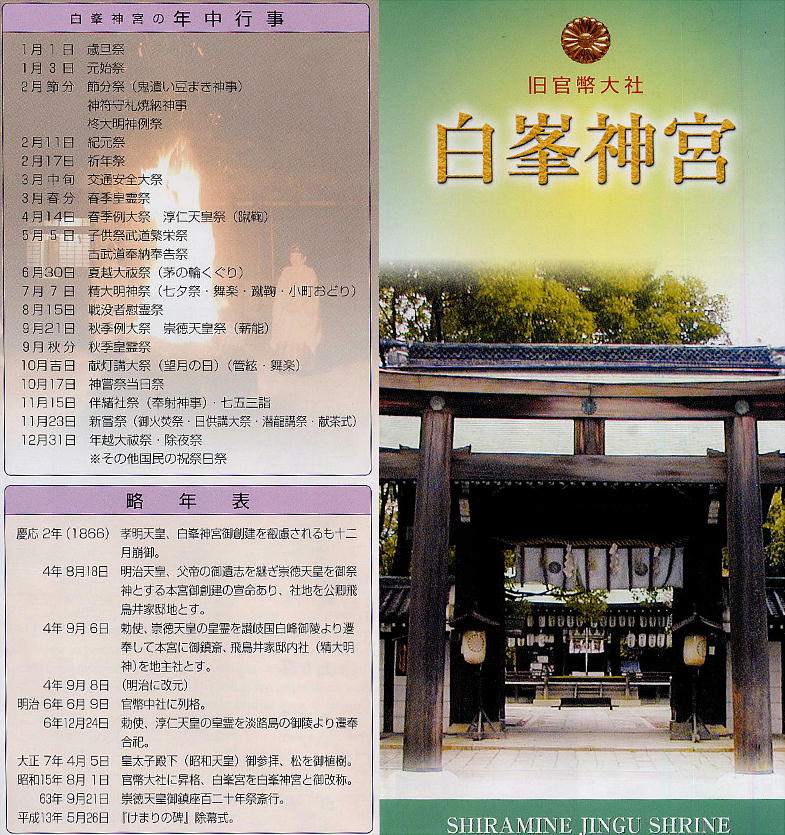

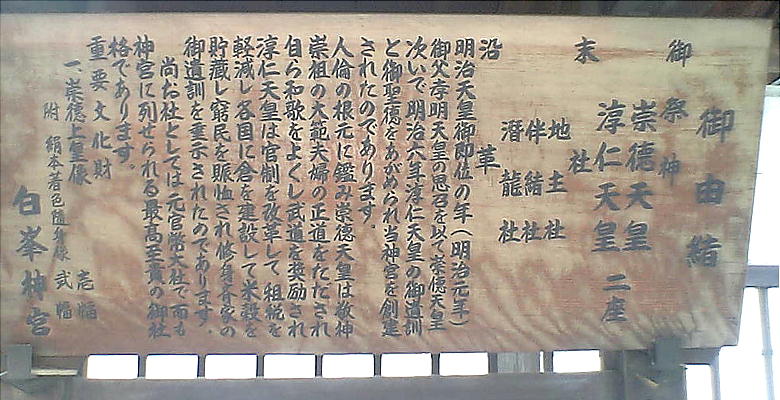

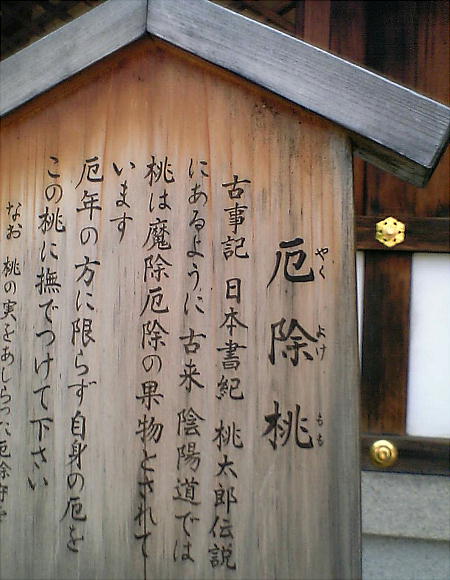

<白峯神宮(しらみねじんぐう)> 所在地 : 京都府京都市上京区今出川通堀川東入ル飛鳥井町261 社格等 : 官幣大社・別表神社 創 建 : 明治元年(1868年) 例 祭 : 4月14日(淳仁天皇祭) 9月21日(崇徳天皇祭) 祭 神 : 崇徳天皇 淳仁天皇 白峯神宮は、京都市上京区にある神社である。讃岐に配流されてその地で歿した崇徳天皇・淡路へ流された淳仁天皇を祀る。旧名白峯 宮。旧社格は官幣大社。 白峯神宮の社地は、蹴鞠の宗家であった公家・飛鳥井家の屋敷の跡地である。摂社の地主社に祀られる精大明神は蹴鞠の守護神であり、 現在ではサッカーのほか、球技全般およびスポーツの守護神とされ、サッカーをはじめとするスポーツ関係者の参詣も多く、社殿前に はサッカーやバレーボールの日本代表チームや、Jリーグに所属する選手などから奉納されたボールなどが見られる。我々が訪れた時 も神奈川県の中学校のサッカー部やバレー部の生徒達が、なんとどこかからタクシーを仕立てて集団でやってきていた。

崇徳上皇は保元の乱に敗れて讃岐に流され、その地で歿した。その後天変地異が相次いだことから上皇の祟りとされ、上皇が葬られた 白峯陵(香川県坂出市)の前に、上皇を白峯大権現として祀る御影堂が建立された。幕末の動乱期、孝明天皇は異郷に祀られている崇 徳上皇の霊を慰めるため、その神霊を京都に移すよう幕府に命じたが、その後間もなく崩御した。子の明治天皇がその意を継ぎ、現在 地に社殿を造営し、明治元年(1868年)8月、御影堂の神像を移して神体とし白峯宮を創建した。 明治6年(1873年)には、藤原仲麻呂の乱に巻き込まれて淡路に配流されてそこで亡くなった淳仁天皇(淡路廃帝)の神霊を淡路から 迎えて合祀し、官幣中社とした。昭和15年(1940年)に官幣大社に昇格し、神宮号の宣下を受けて白峯神宮となった。香川県坂出市に は淳仁天皇を祀る「白峰宮」がある。明ノ宮(あかりのみや)とも呼ばれている。保元の乱(1156年)によって讃岐国へ配流された崇 徳上皇については前述したので、ここでは淳仁天皇について見てみよう。

【淳仁天皇】(じゅんにんてんのう) 異名 : 大炊王(おおいおう)・淡路廃帝 生没年: 天平5年(733)〜 天平神護元年(765)(33歳) 在位 : 天平宝字2年(758)〜 天平宝字8年(764) 父 : 舎人親王(天武天皇の子)第7子 母 : 当麻山背(たぎまのやましろ) 皇后 : 粟田諸姉(あわたのもろね:はっきり皇后とは記録がない。) 皇子女: 不明 皇宮 : 平城京(へいじょうきょう:ならのみや:奈良市) 御陵 : 淡路陵(あわじのみささぎ:兵庫県三原郡南淡町賀集) 近畿圏に御陵のない天皇が3人いる。山口県下関の壇ノ浦に沈んだ「安徳天皇」と、鳥羽上皇によって讃岐(現坂出市)へ流された 「憤怒の大魔王・崇徳天皇」、そして淡路島に流された「淳仁(じゅんにん)天皇」である。大正天皇、昭和天皇は除くとして、この 3人以外の119人(代)の天皇は、全て近畿圏に御陵を持っている。それも滋賀県大津市の「弘文天皇」以外は全て、京都・大阪・奈 良である。

淳仁天皇は、最後まで生き残った天武天皇の皇子で、唯一長寿(60歳)を全うした「舎人親王」(とねりしんのう:「日本書紀」編纂 で有名)の第七子。池田王、船王は兄弟。母は当麻氏。藤原朝臣仲麻呂(ふじわらのあそみなかまろ)の長男真従(まより)の未亡人粟 田諸姉を妻とする。『続日本紀』によれば、立太子以前は妻と共に仲麻呂邸に居住していたとある。天平宝字元年(757)4月、孝謙天皇 の推挙により25歳で皇太子となり、翌年8月即位し第47代淳仁天皇となる。実際には権勢を誇った仲麻呂の意向により孝謙天皇が退位 させられたと見る方が一般的。この皇位継承には、橘諸兄を失脚させて絶大な権力を身につけて行く仲麻呂の政治力が働いていたはず である。即位後、皇后・夫人などを立てた記事は見えない。皇子女には斎宮となった山於女王などが伝わる。 淳仁天皇は仲麻呂を重用し、管制改革・租税軽減・窮民救済などの諸施策を行うが、仲麻呂の専横もあって次第に上皇との仲が悪化す る。天平宝字4年6月光明皇太后が崩じ、後ろ盾を失った淳仁天皇・藤原仲麻呂(恵美押勝:えみのおしかつ)連合軍の勢威は蔭りを見 せ始める。天平宝字5年(761)10月、淳仁天皇・孝謙上皇が保良宮に行幸した際、保良宮滞在中に上皇は病を得、道鏡の呪法により平 癒。以後、上皇と道鏡の仲は親密になり男女の仲になったとも推測され、一部では「孝謙の道鏡狂い」と評される。これが契機となっ てか、天皇と上皇の不和が決定的となり、政務は上皇と天皇の間で二分されるに至った。孝謙上皇は、日常の国務は天皇が行い、対外 事項など国の方針を決めるような事項については上皇が決定すると、内外に宣言した。 藤原仲麻呂は、宝字6年(762)2月正一位となり、自邸の敷地内に東西の高楼を構え南門を城楼のようにするなど、皇宮に対抗しよう とした。この無道に憂憤した藤原宿奈麻呂は、佐伯今毛人・石上宅嗣・大伴家持らと謀って押勝暗殺を計画するが発覚し、懲罰を受け る。

宝字6年(762)、孝謙上皇は宣命で淳仁天皇の非礼を非難し出家を宣言、「孝謙上皇・道鏡」対「淳仁天皇・押勝」の対立は激化する。 孝謙上皇の道鏡重用は度を外し、ついに道鏡は天皇の位をねらうまでになったと伝えられる。宝字8(764)年9月、押勝は道鏡を退ける よう進言するが、上皇は押勝が謀反を計画したとしてこれを征伐。藤原仲麻呂は首を斬られる。【恵美押勝の乱】。孝謙はこの直後、 藤原豊成を右大臣に再任、道鏡を大臣禅師に任命し、自らは再祚して称徳天皇となる。 淳仁天皇は、恵美押勝の乱の直後、孝謙上皇に対する謀反を理由に天皇を廃され、淡路に幽閉される。翌年の天平神護元年(765年) 10月、逃亡を計って捕えられ、その翌日変死。薨年33才。天皇を廃された後は淡路廃帝・淡路公などと称され、「淳仁天皇」の諡 号を追贈されたのは、明治政府によってである。 ちなみに「廃帝」と呼ばれるのは、歴代の天皇の中では淳仁天皇と第85代の仲恭天皇の二人のみである。『続日本紀』に残る淳仁天皇 崩御の記事は以下。 「天平神護元年十月庚辰、淡路公、幽慎ニタエズ垣ヲコエテ逃グ。守佐伯宿禰助、接高屋連 並木等、兵ヲ率イテコレヲサエギル。公、 還リテ明日院中に於テ甍ズ」 御陵は淡路島の最南端「南淡町」にあり、隣の「三原町」には幽閉地の跡という「野辺の宮」、淳仁天皇の菩提寺と伝えられる「宝積 寺」などが残っている。しかし淡路島には、実はここが実際の天皇埋葬場所だという所が数ヶ所ある。これは、天皇の死が通常の死で はなかった事を想像させ、皇室における激しい権力抗争を窺わせるのである。琵琶湖の北、滋賀県西浅井郡菅浦の須賀神社では、淳仁 天皇を合祀する。同地には淳仁天皇の菩提寺と伝える長福寺跡があり、天皇の墓と称する供養塔もある。

【藤原朝臣仲麻呂(ふじわらのあそみなかまろ)】 生没年、706(慶雲3)〜764(天平宝字8) 。 758(天平宝字2)年以後、藤原恵美朝臣押勝の名前を賜る。『藤氏家伝』の編集、『日本 書紀』に次ぐ史書『続日本紀』、及び『氏族志』(新撰姓氏録に引き継がれる諸氏の系譜書等の編纂にも着手。「万葉集」にも、幾つ かの歌が収録されている。 【宇佐八幡神託事件】(769)) 弓削道鏡は、称徳天皇が道鏡のために新設した「法王」という地位を得て、行政の頂点に登りつめる。天皇は子供がなかったため、後 継者として道鏡を考えるが、しかし道鏡が皇統の血を引いていないのは明白で、常識的に考えるとこれは不可能なことだった。しかし この時、宇佐八幡の神が「道鏡を天皇にすると国家は安泰になるであろう」というお告げを出した、という噂が流れてくる。宇佐八幡 を管理していた九州太宰府の長官は道鏡の弟だったので、この噂を流したのはこの弟であろうと考えられているが、称徳天皇はその噂 の確認のため、腹心の部下である和気広虫(わけのひろむし)の弟、清麻呂(きよまろ)を宇佐へ派遣してその神託を確認させようと した。帰京した清麻呂の言葉は天皇を激怒させた。それは、「古えより、天皇と臣下の別は明確である。臣をもって君に代えることは できない。」というものだった。 怒った称徳天皇は清麻呂と姉の広虫を配流するが、いかに天皇と言えども神託をくつがえすことはできず、失意の天皇は翌年病没。こ こに推古天皇以来の180年間に及んだ女帝の時代が終わり、奈良時代も終焉を迎えることになる。 称徳天皇の後は、天皇の姉・井上内親王の夫である白壁王が藤原永手の強力な後押しにより新天皇となる(光仁天皇)。道鏡は下総へ 左遷され、和気清麻呂は流刑地から呼び戻されて復権し、以後天皇家断絶の危機を救った英雄として重用される。道鏡の天皇即位を阻 んだ功績により、昭和初期まで「皇国の忠臣」としてもてはやされ、紙幣の肖像画にまでなっていた。

御霊信仰が明確化するのは平安時代以降であるが、その源は、みてきたように人類が生まれてからほどなく、概念的には存在していた ものと思われる。我が国で、文献資料として出現する確実な例は、『続日本紀』の玄膀(げんぼう)の卒伝にみえる「藤原広継の怨霊」 である。しかしそれ以前にも怨霊伝説は存在し、梅原猛氏は「隠された十字架」で聖徳太子も怨霊であったとする説を唱えている。 八重樫直比古氏などは、蘇我宗家(蘇我蝦夷・蘇我入鹿)の滅亡にその兆候がみとめられるとし、多田一臣氏は、後世の『扶桑略記』 『薬師寺縁起』を論拠に大津皇子怨霊のその発端をみる。また長屋王については、寺崎保広氏が、天平7年(735)以降に大流行し、藤 原四子らを死に追いやった天然痘と王の怨霊とを関連づけている(人物叢書 「長屋王」)。 長屋王や広嗣の怨霊の記事は、『続日本紀』が平安時代の編纂までくだることから、この時代の脚色であるとみて、早良親王以前の怨 霊の存在は認めがたいという本郷真紹氏のような見方もある。現状では、奈良以前の怨霊例については確証を得難いということになっ ているようであるが、作家の井沢元彦などは言霊(ことだま)と組み合わせて、今でも怨霊論を展開している。

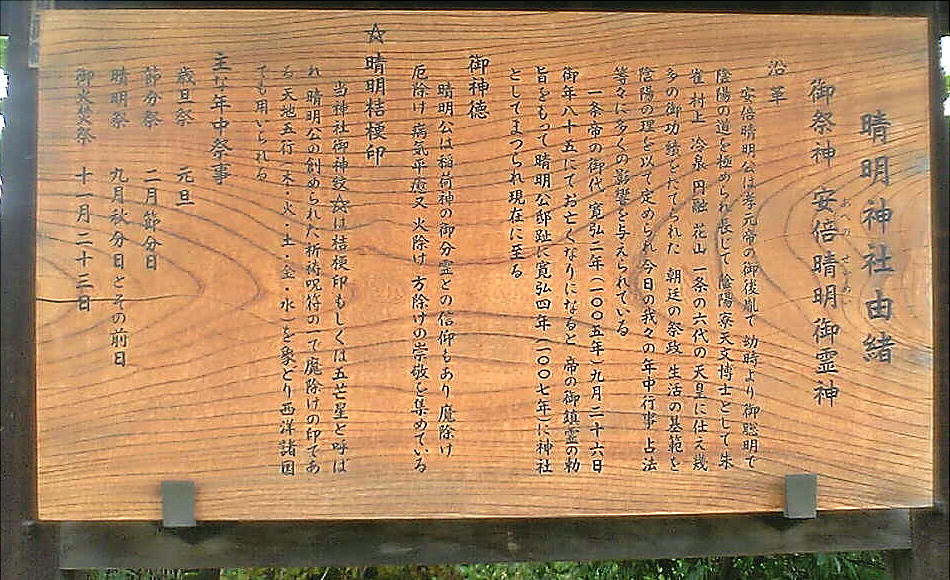

安倍晴明神社

私は「陰陽道」(おんみょうどう)には詳しくない。ただ、NHKその他のドラマで「安倍晴明」(あべのせいめい)物 はよく見ていたので、安倍晴明その人については興味がある。しかし、「陰陽道」に関する書物を読むところまでには至 っていないし、詳しく調べれば、それなりに面白い世界なのだろうが、何にでもすぐに興味を持つという私の性格を考え たら、あまり深入りはしたくない気分だ。ここも、以前大阪市阿倍野区の安倍晴明神社に行った事があるので、一体京都 でどんなところに住んでいたのだろうという興味だけで訪れた。

安倍晴明は、王朝文化が花開いた平安時代中期の宮廷陰陽師(おんみょうじ)である。陰陽道とは、古代中国で起こった 陰陽説と五行説などに基づいて天文や人間を観察し、その動きや近い未来を予測する学問であって、日本に移入されてか らはその伝播の過程で、占いや呪術の方向へと大きく傾斜していった。陰陽道の専門家を陰陽師と称し、大小さまざまな 陰陽師家が現われたが、安倍晴明もその大家の一人であった。

手引き書によれば、古代陰陽道の歴史はだいたい以下のようなものらしい。 (1).黎明期は、陰陽道系の思想が初めて日本にもたらされた継体天皇(在位507〜531年)までの時代。 祭祀の中心は古代的なシャーマニズムで世界観についても素朴なものだった。 (2).第二の時期はこの継体朝から奈良朝末までの約300年間。 陰陽五行思想が百済を経由して日本にもたらされた。その担い手は、はじめは五経博士、暦博士、易博士といった学者で、 のちに陰陽五行思想に通じた渡来僧が陰陽道関係の書籍(天文、占筮、遁甲、相地、暦法など)と共に伝えたとされる。こ の時期の陰陽道は、学問・技術的なものと言うより、宗教的雰囲気の強いものだったと思われる。天武天皇(在位673〜 686年)の時代になると、これら陰陽道も体系化されはじめる。陰陽寮と呼ばれる組織が出来、陰陽道に関連する思想や技 能、およびそれらを担う人材も国家管理のもとに置かれた。陰陽師は国家専属の占い師になったのである。

(3).第三の時期は桓武天皇(在位781〜806年)から10世紀ころまでの約200年間。 第三の時期には藤原政治が力をつけ、律令制にほころびが見え出す。陰陽師も国家のみならず、方位や星巡りの吉凶判 定を武器に、有力公家の一部に食い込むようになる。また、陰陽道思想の一般化もすすみ、在野に優れた陰陽家が多数 現れ、陰陽道の日本化が進んだ時期となる。安倍晴明も、この頃の人物として伝わっている。この晴明神社の由来によ れば、安倍晴明は、孝元帝の皇子、大彦命の御後胤として生まれたと言う。享年85歳、寛弘2年(1005)没から逆算す ると、生年は延喜21年(921)となるが、記録がある訳ではない。孝元天皇は神武天皇から数えて八代目の天皇で、いわ ゆる欠史八代の中の一人であり、非実在が定説となっているので、安倍晴明の実在性も危うい。というより、天皇の在 位期間と対比させてもまるっきり合わないので、この神社の由来そのものが後世のねつ造なのだろう。学界の定説は知 らないが、安倍晴明の実在を唱える専門家は多い。「土御門家記録」によれば、晴明は45歳で没したとも言う。出生 地も不詳で、大阪説、香川説、茨城説などがある。大阪市阿倍野区元町には安倍晴明を祭神とする安倍晴明神社が鎮座 しており、その境内には「安倍晴明生誕伝承地」の碑が建っており、脇には産湯の井戸跡もある。

NHKで「本庄まなみ」がやっていた式神(しきがみ)は可愛かったんだがなぁ。

(4).そして終末期は10世紀から中世の前まで。 古代陰陽道の最終期になると、賀茂・安倍の両家が陰陽道を世襲化するようになり、陰陽道自体の因習化・形式化が進 み、迷信が次々と造られていくようになった。今日伝わる幻術や呪術にまつわる多くの逸話は、その原型がこの時代に できあがったものと思われる。

安倍晴明は、最近映画やTVで取り上げられるようになってまた人気がぶり返している。夢枕獏の小説の影響もあって か、今日も若い人たちが結構来ている。古記録としては「土御門家記録」以外にも、「大鏡」「今昔物語」などに晴明 が行った幻術の記述があるが、実在した人物であれば「天文・占星術」にたけた人物だったのだろう。幾つかの予想が あたって、その話に尾ひれが付き、後世に名を残したのかも知れない。やがて「源平盛衰記」や「蘇我物語」などの語 り物の中でも取り上げられ、神秘化の度合いを強めながら、広く民衆の中に浸透していったものと思われる。ここも昔 は狭い小さな神社だったが、折からのブームに乗って社域はどんどん拡大していっているように見える。

中世以降陰陽道は、力を付けてきた武士階級の政権を守護・存続させるための霊的な守り神として機能するようになる。 賀茂家の後継者が絶えるという事態になった為、安倍家が暦博士と天文博士を兼務し、土御門家を称して勢力を維持す る。江戸幕府を開いた家康は陰陽道を政治的に、積極的に活用した。戦国時代に衰退していた土御門家を復興し、途絶 していた勘解由小路家の代わりに幸徳井家(かでいけ)を採用して復興したりしている。土御門家はこの幸徳井家を圧し て陰陽道の実権を握って土御門神道を興したが、もはや政治的影響力はなく、多くの宗教の一派という存在にとどまっ た。しかし、陰陽道そのものは江戸時代に全盛期を迎え、暦や方角の吉凶を占ったり、加持祈祷などが盛んに行われた。 明治時代には新政府による陰陽道の廃止により、土御門神道は一旦廃絶するが、戦後の「信教の自由」のもと、天社 御門神道として再興された。

安倍晴明伝説の、初期の担い手は貴族達であった。宮廷内の抗争や災厄や確執などの、呪術的な解決者としてのヒーロ ーが安倍晴明だったようだ。藤原道長を呪い殺そうとする勢力に対して、その陰謀を見破ったという話などは、まさし く貴族社会における救世主としての位置づけである。ところが民衆の間に陰陽道が広まるにつけ、次第に晴明伝説の担 い手は民間の陰陽師達へと移っていった。語り物を媒体として、急速に大衆の間に広まっていく陰陽道を支えていたの は、彼ら民間の陰陽師達である。彼らは、自らの陰陽道の始祖としての安倍晴明をあがめ、晴明信仰を各地に広めてい ったものと思われる。

杉本さん!そないしっかりと触って。なんか思い出してるんとちゃう!

千利休の屋敷もここにあったんや!

見てきたように、古代においては為政者さえも「霊」とその影響力を信じていた。そしてそれは、中世、近世と続き、江戸時代にも信 じている人々は多くいたのである。我々の心の中にもまだ怨霊信仰が残っているように、ほんのこの前まで日本人の心には怨霊や霊魂 が住み着いていたのは確かである。誰かに害をなすと、その人が化けて出てきて祟られるという発想は、私も子供の頃には半ば信じて いたように思う。小動物に悪さをしていると、「畜生道に落ちるよ」とよく祖母からたしなめられた。 戦後教育で自然科学を学んだら、理論的に、死後の世界や天国などが物理的に存在しているという者はいないだろうと思う。人は死ん だら個体として消滅するのであり、霊魂やオーラが存在して現世に何らかの影響を及ぼす事などありえない。 しからば、人はなぜ仏様の像を見たら手を合わせて拝むのか。キリスト教徒はなぜ毎日曜ごとに教会に集まって歌うのか。人が人しか いない世界が全てだとしたら、目いっぱい金儲けをして、法律など気にせずに、好き放題やって死んでいくのが一番のはずではないか。 もっとも、最近はそういう傾向があるにはあるが、それでも大多数の人々はそうではない、金や権力や名声を超えたものの存在を信じ たがっている。 そうなのだ。人々はそういう人智を超えたものの存在がほしいのである。それが無ければ、人間は人間たり得ず、ただの少し賢い動物 と同じである。人類には「神」が必要なのだ。「仏様」に天から見ていてほしいのである。本当は、それはとりもなおさず自分の心の 中にあるのであるが、それを認識・再確認するために仏像や教会は必要なのだ。 もし世界には自分しか居ないのだとしたら、自分が死んだら世界は終わりだとしたら、そもそも「軍隊」などという組織はあり得ない。 軍隊では十中八九、自分の死が前提だから、「死」を超えて守るべきものの価値をどこかに見いだしてこそ、人は軍隊に参加できる。 それは家族であったり国家であったり、人によってさまざまかもしれないが、死を超えたものの存在を信じるからこそ死ねるのではな いか。そこには自分以外のものの存在がある。 人は仏像を目の前にして、天国やあの世を考えるのではない。今の自分を考えるのである。 「自分、ちゃんと生きてるか? お天道様に恥ずかしくない生き方をしているか? 精一杯生きたか、やりたいことはもう無いのか?」 人が自分だけで生きてるのではなく、それを超えた存在があって自分もあるのだという事を思い知るために、特に我々日本人には仏像 が必要なのだろう。それが仏と向き合うということなのかもしれない。

おまけ

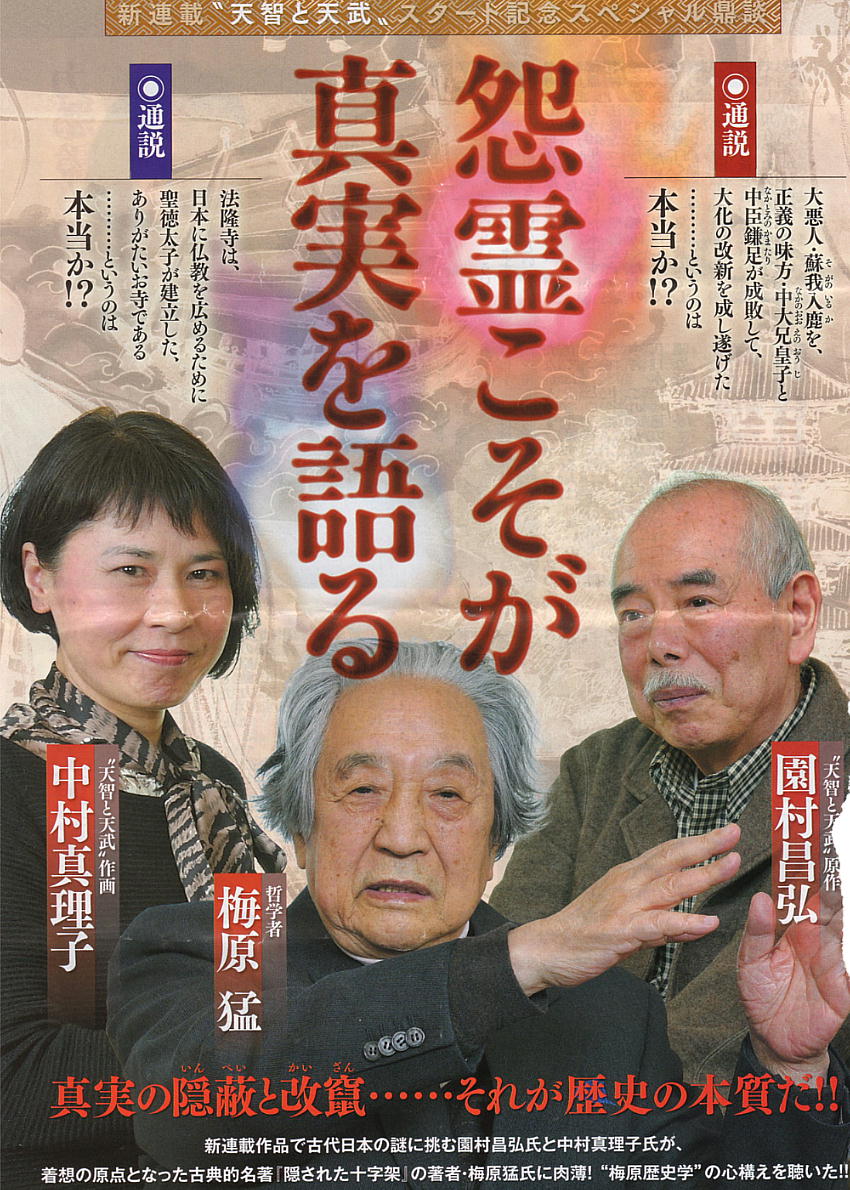

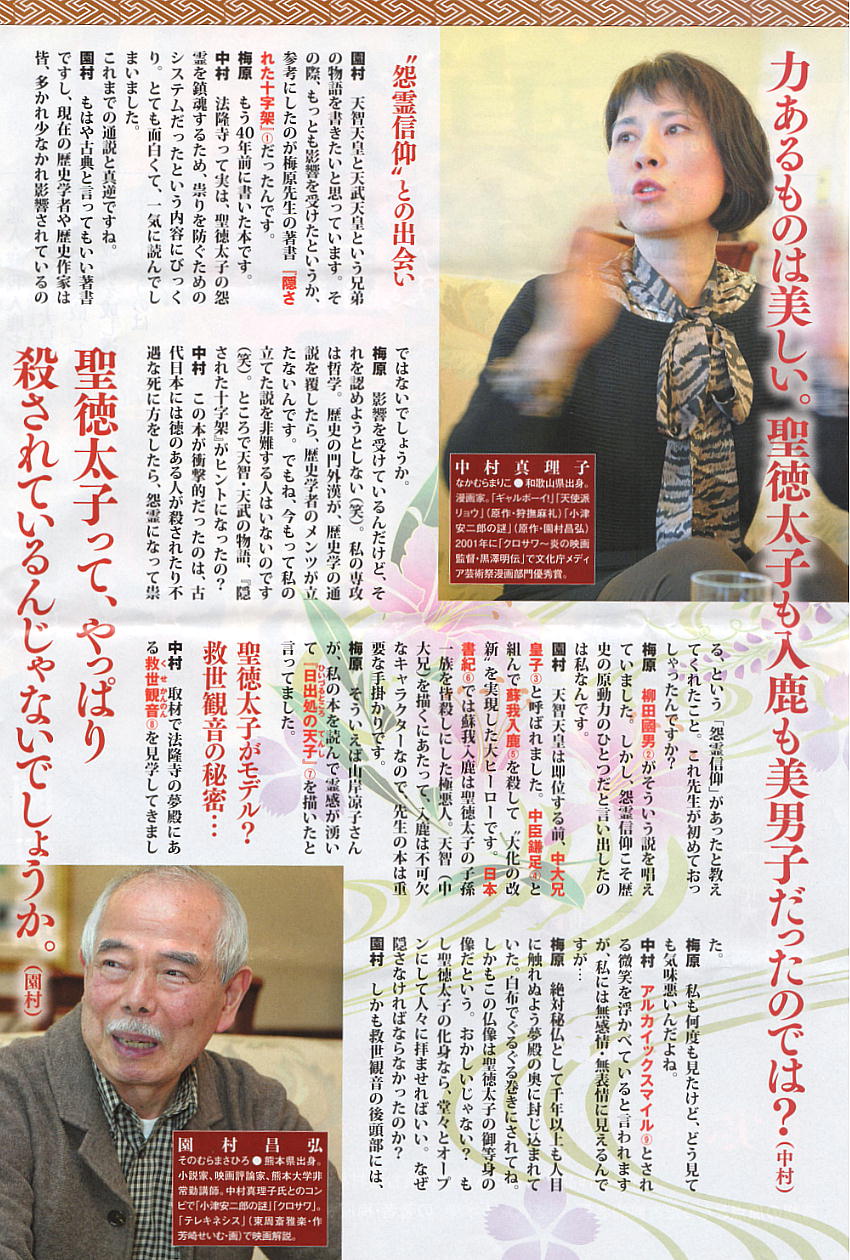

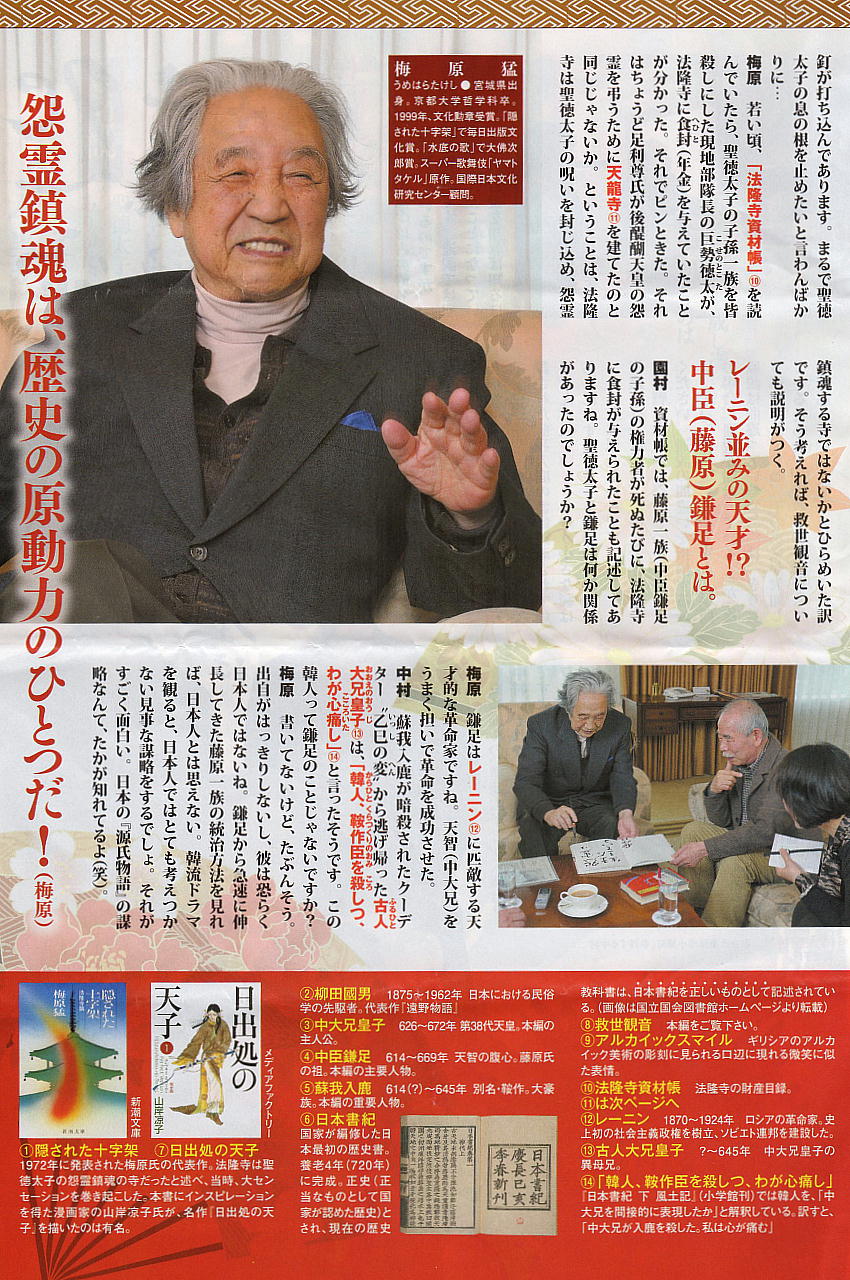

以下の記事は2012年8月終わり頃に、集英社発行・青年コミック誌「ビッグコミック」に載った記事である。その号から連載される「天智 と天武」というシリーズの連載を記念しての対談らしい。三人だから鼎談だね。鼎談の鼎(てい)は、中国は殷の時代の青銅器、鼎(てい、 かなめ)から来ている。周知のごとく、鼎は三本足だから。

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部例会 / 怨霊の旅

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部例会 / 怨霊の旅