Music: 夕焼け小焼け

Music: 夕焼け小焼け

2010年納会

2010年12月26日 一乗寺下り松から修学院へ

|

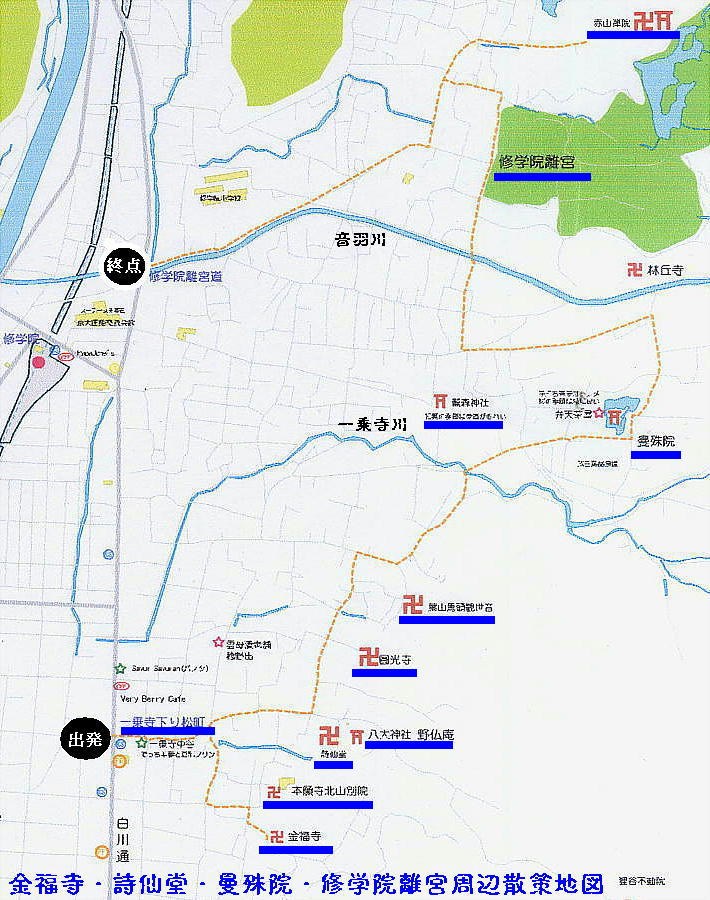

金福寺・詩仙堂・曼殊院・修学院離宮周辺を歩く <日時> 12月26日(日曜) <集合> JR「京都駅」AM10:00 <見所> 「金福寺・詩仙堂・曼殊院・修学院離宮周辺散策地図」を見ながら読んでください。バスでは一乗寺下り松が出発点です。 京洛の東北、東山西麓の丘陵には、遺跡がめじろ押しである。現在では修学院離宮や詩仙堂があまりにも有名で、その他の遺跡は かすんでしまっているが、実は縄文時代の遺跡もたくさんあるのだ。 北白川追分町遺跡、小倉町別当町遺跡、北白川上終町遺跡、吉田上大路町遺跡などなど。これらの遺跡群は、「北白川縄文遺跡群」 あるいは「比叡山西南麓遺跡群」などと呼ばれ、西日本での代表的な縄文遺跡群であり、発見された土器は「北白川式土器」と呼 ばれるほどである。 しかしながら現在では、遺跡の上には既に住居が密集し、遺跡を訪ねて行こうとしてももうその痕跡すら無い。発掘報告書と、住 所からその有様を想像するのみである。ちなみに、バス停の名前にもなっている「上終(かみはて)町」遺跡から出土した竪穴式 住居跡は、京都府内で見つかったものの中で最も古い物であるとされている。 なお、縄文遺跡は北白川地域のみにとどまらず、白川のより下流に相当する吉田や聖護院、岡崎などや、白川の北に位置する河川 である一乗寺川、音羽川流域でも発見されている。今日歩くところ一帯は、実は縄文遺跡の上でもあるのだ。 また、縄文時代のみならず、奈良時代のものと思われる瓦や瓦窯跡(北白川瓦窯阯)も発掘されているし、平安時代中期、もしく は鎌倉時代にかけて存在していたとみられる大規模な寺院「北白川廃寺」の跡もある。仕伏町から丸山町にかけて元和5年(1619) − 明治8年(1875)まで存在し、元々は聖護院の退院所であったが明治に入って取り壊された「照高院御殿跡」などもある。 だが今日の例会は、これらの痕跡を訪ねていくのではなく、現在建っている寺社仏閣を訪問する例会である。上述したような遺跡 群は、もう今日ではその片鱗さえ残っていない。歩きながら、想像力を働かせて貰うしかないのである。 今日の例会は、京都駅からバスで「一乗寺下り松」まで乗って、ここから ⇒金福寺 ⇒本願寺北山別院 ⇒詩仙堂丈山寺 ⇒八大 神社 ⇒圓光寺 ⇒曼殊院 ⇒詩仙堂 ⇒赤山禅院 ⇒鷺森神社 と歩く。距離にして約4,5km、所要時間は約3時間、のんび り行って5時間ほどである。

今日の例会は、寒さと年の瀬と言うこともあって参加者が少なかった。河内さん、錦織さん、橋爪君と奥さん、それに私の5人で ある。今までの例会は4人が最小人数だったので、今日はそれに次ぐ少数精鋭(?)である。橋爪君は理科系出身で「歴史はさっ ぱり」という御仁だが、奥さんは学校の先生で「歴史大好き!」人間だそうなので、今日は橋爪君に付いてきた。我が歴史倶楽部 は「新しい人大歓迎!」なので大いに楽しんでいただきたい。

京都駅から1時間近くバスに乗って降りたバス停が「一乗寺下り松」。宮本武蔵で有名だが、ちゃんとした町の名前である。「一 乗寺下(さ)がり松町」と言う。バス停前のスーパーでトイレを借りて、バス停から少し東へはいると、史跡「一乗寺下り松」で ある。TUTAYAの南、白川通りの正面に「狸谷不動院/八大神社は⇒」の看板が見えるので、その方向へ歩くとすぐに宮本武蔵ゆか りの「一乗寺下り松」がある。宮本武蔵と吉岡一門が戦った場所で有名。石碑も建っているが、松の木自体は4代目だった。また ここは楠木正成が陣をしいた場所でもある。

こうやってみると、今日はホントに「寺社仏閣めぐり」の例会だ。珍しい。

<北白川の遺跡> 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 <照高院御殿跡> 北白川宮、北白川御殿、古くは雪輪御所とも。仕伏町 - 丸山町に1619年(元和5年)− 1875年(明治8年)まで存在。元々は聖護院 の退院所であったが、明治に入り、当時の聖護院門跡の附弟である信仁入道親王が復飾し照高院宮智成親王と改名し、ついで聖護院 宮を継承したのち「北白川宮」と改名して東京へ移ったため、取り壊されることとなった。取り壊し後、総門が日吉神社に移設され たほか、建物の一部は妙法院に移され、国宝とされている。「照高院宮跡」と刻まれた石碑は、土地所有権の都合上、かなり離れた 北白川山、北白川幼稚園の近くに建っている。 <北白川廃寺跡> 1934年(昭和9年)、区画整理の折に、別当町から上終町にかけての区域で羽館易らの手により遺跡が発見された。現在の北白川で は、北白川小学校北部一帯に相当し、後述する小倉町別当町遺跡と、一部重なり合っている。奈良時代のものと思われる瓦や瓦窯跡 (北白川瓦窯阯)も発掘され、出土した瓦の様式から、奈良時代前期から平安時代中期、もしくは鎌倉時代にかけて存在していたと される。相当に大規模な寺院であり、北白川地域が粟田郷の一部であったとされることもあり、粟田神社に名を残す粟田氏の氏寺 (言わば粟田寺)であったとも推察されている。また、現存する「堂ノ前」という地名のほか、古くは「堂ノ後」「鐘杵」という地 名もあり、この寺にちなんでいるとの説がある。なお、主な基壇が離れ過ぎていることから、或いは並立する2つの寺院だったので はないかとも考えられている。 <北白川縄文遺跡群> 北白川扇状地の一連の縄文遺跡 <北白川追分町遺跡> 1923年(大正12年)に、追分町の京都大学農学部構内の工事現場で濱田耕作により、発見された縄文時代の遺跡である。竪穴式住居 跡、墓地跡(集石土壙)などのほか、当時の植生を垣間見られるものも出土している。1991年(平成3年)時点で発掘調査回数は十 数次を数えている。 <小倉町別当町遺跡> 1934年(昭和9年)、区画整理の折に、小倉町から別当町にかけて、羽館易と地元住民の手により発見された縄文時代の遺跡。2010 年(平成22年)現在では、追分町遺跡より若干後の時代のものとされる。石器、縄文式土器などが発掘された。その範囲は北白川小 学校敷地内にも拡がっている。戦前に調査された遺跡として、考古学史上著名であるともされる。 <北白川上終町遺跡> 1934年(昭和9年)に発見。2010年(平成22年)現在までの所小規模な調査しか行われていないが、住居跡が発見されている。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 一乗寺下り松

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 一乗寺下り松