Music: 雪の降る町を

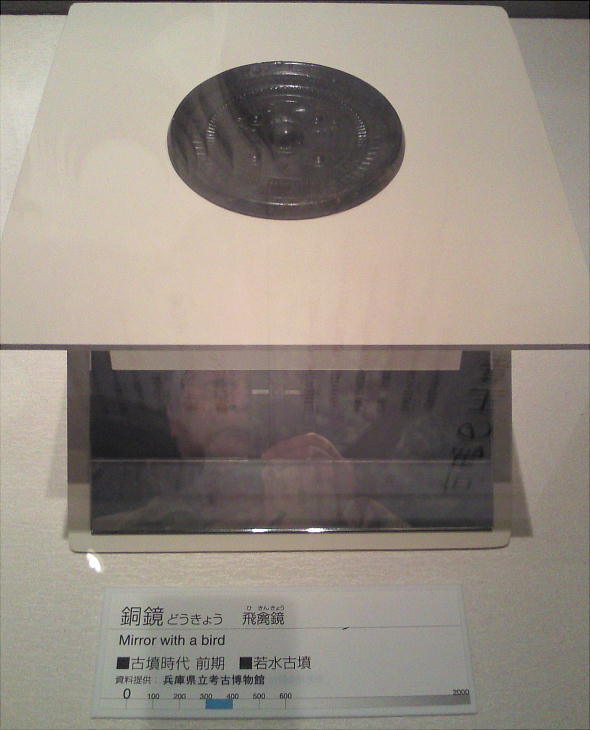

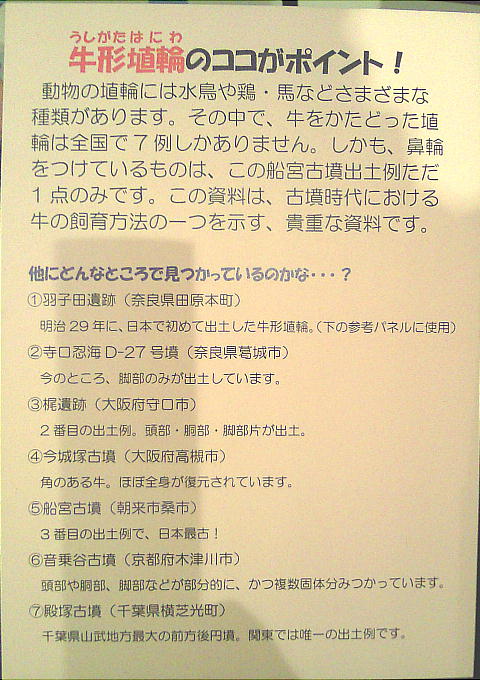

Music: 雪の降る町を朝来市埋蔵文化財センター

2011.2.11 兵庫県朝来市

建国記念日の今日から一泊で、近所の知人達と兵庫の香住へ「カニ三昧一泊旅行」に出かける予定になっていた。朝目覚めると廻り は雪景色で、マンションの廻りも真っ白け。上は夜明け直後で、下はそれから2時間ばかり経った頃だと思う。じゃんじゃん降って いる。 この旅行はもともと嫁半のグループで毎年今頃行っているのだが、今年は私も退職で暇になったという事でお呼びが掛かった。メン バーも顔見知りだが、この雪の中、果たして但馬路を車で走れるのだろうかと心配した。しかし、DRIVERはそういう雪道を走るのが 大好きという御仁、岸田さんだった。

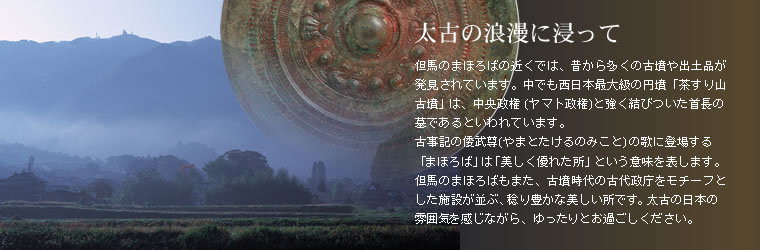

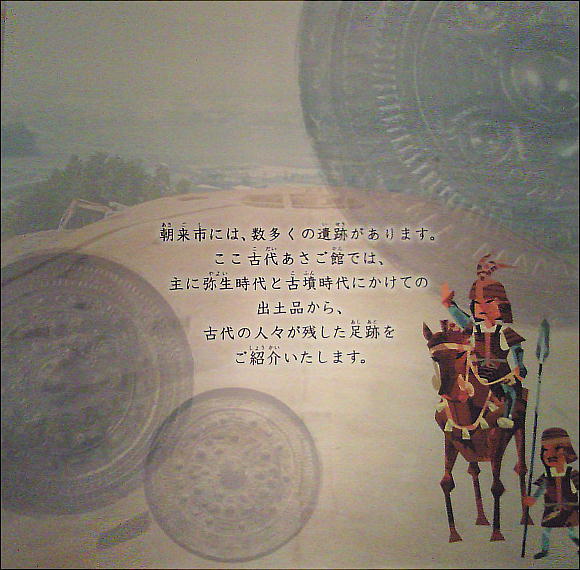

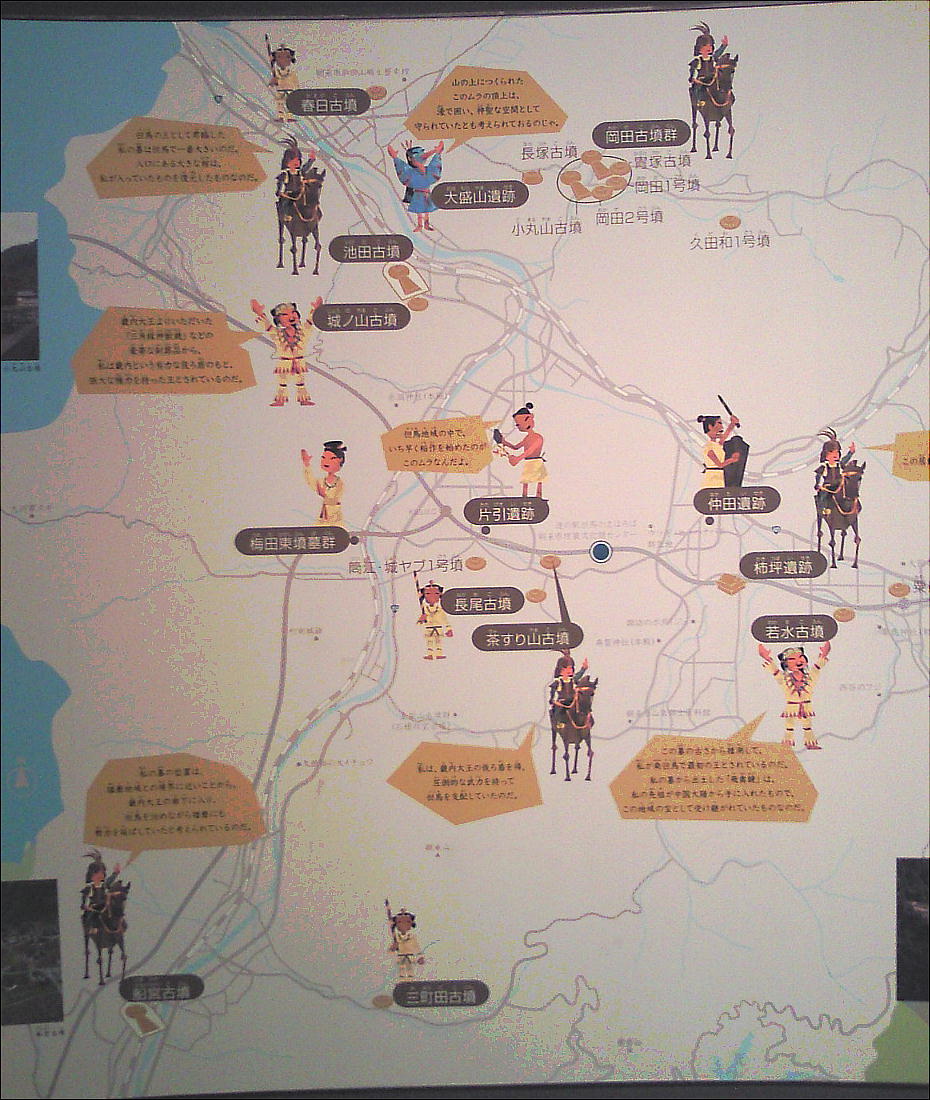

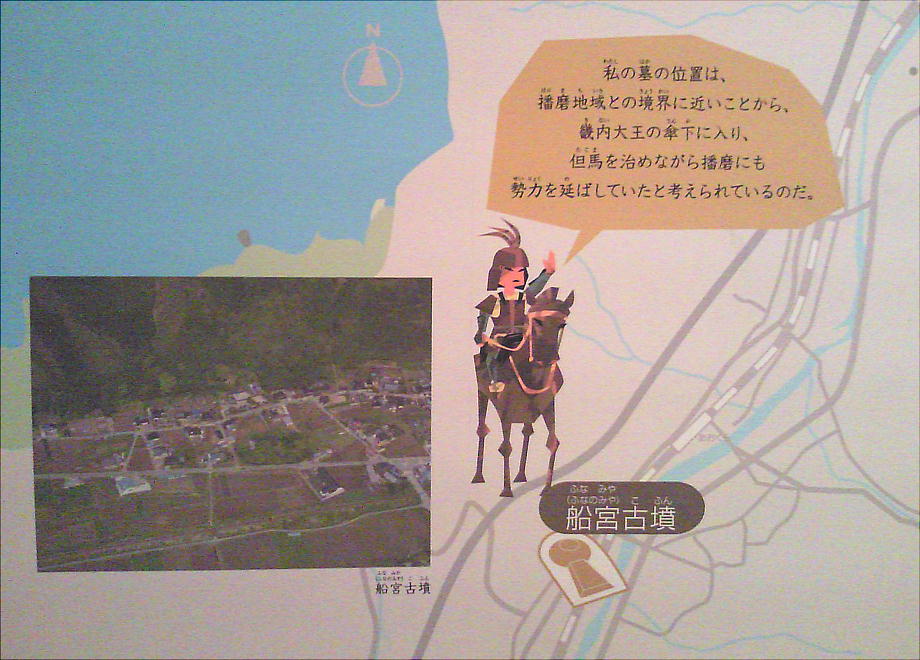

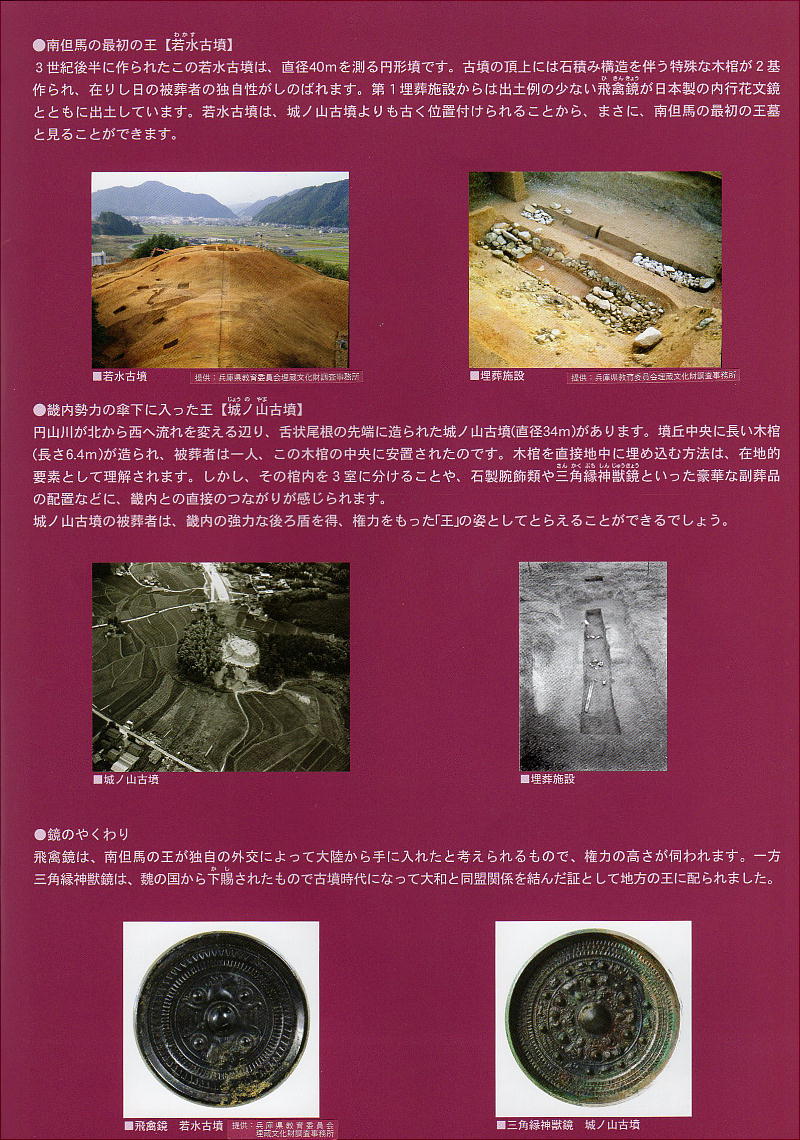

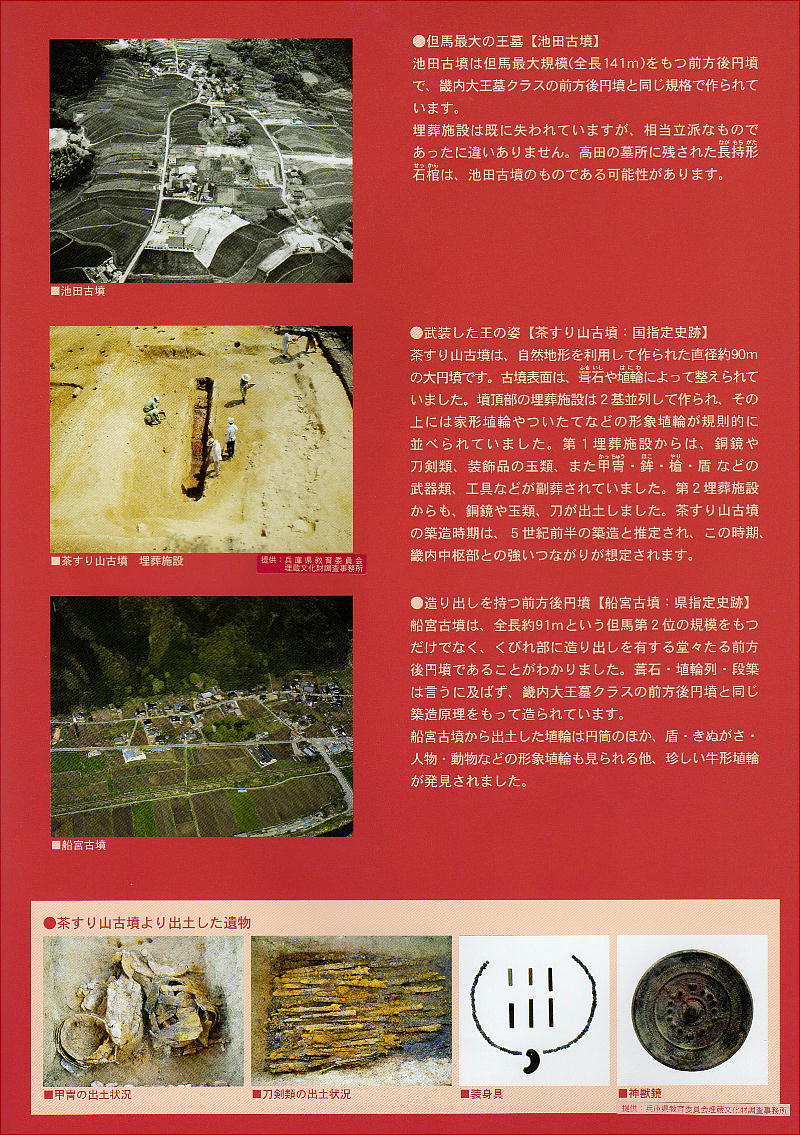

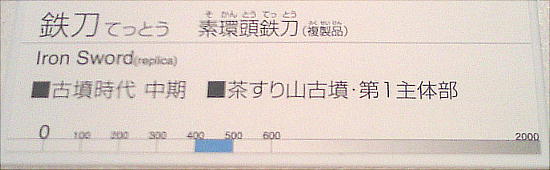

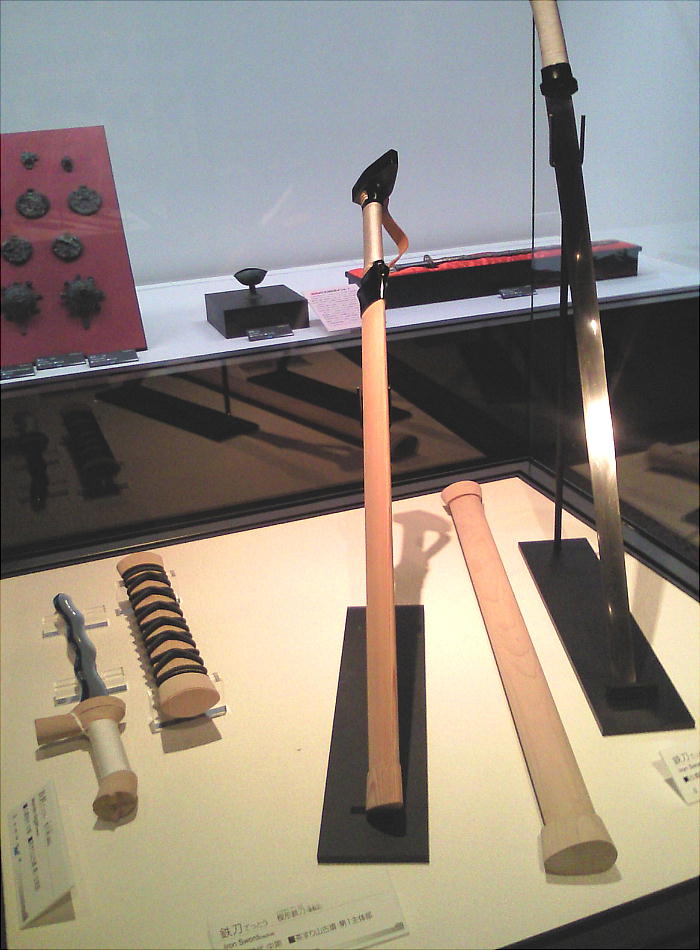

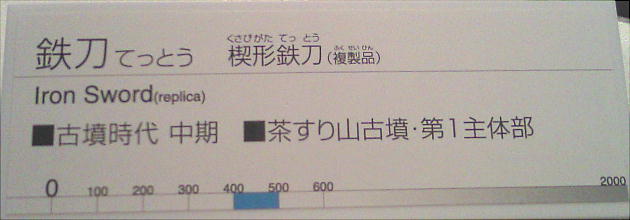

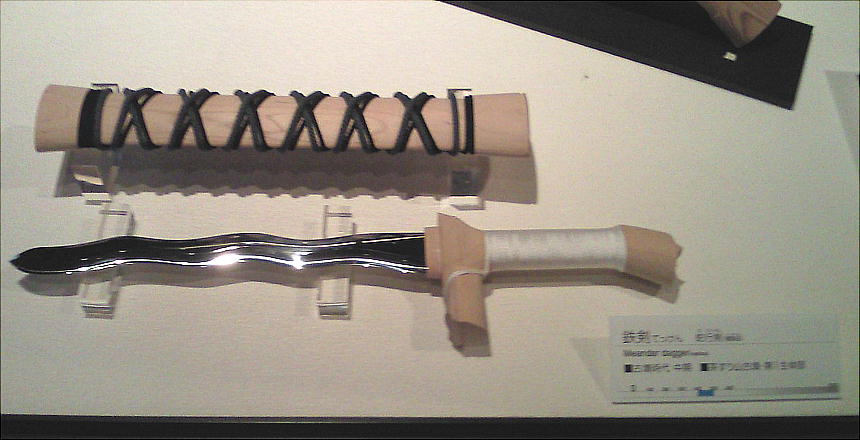

大阪を出て3時間くらい経っただろうか、北近畿豊岡自動車道の山東PAに着いた。ここはPAだが「但馬のまほろば」という道の 駅があって、その中に朝来市の埋蔵文化財センターである「古代あさご館」がある。高速道路のPAにある埋蔵文化財センターなど は初めてである。というのも、この高速を挟んで埋蔵文化財センターとは反対側に、この地方最大の円墳である「茶すりやま古墳」 があって、そこがこの高速の敷設に伴って綺麗に整備されたので、その管理も兼ねてここに作られたもののようである。この古墳は 直径90mという、当時としては全国でもトップクラスの超巨大円墳で、出土した副葬品は、鏡、玉といった定番に加えて、二領の 甲冑、鉄刀(素環頭鉄刀含む)、7枚の盾など、大量の武器・武具があり、この古墳が中央政権と強く結びついた首長の墓、或いは それに対抗する勢力をもった豪族の墓であることがほぼ確認されている。

残念ながら、高速からは直接この古墳へは行けないそうで、一端一般道路へ降りて行くしかない。だが古墳周辺には駐車場がないの で、車をこの駐車場において、ここから徒歩で高速を降りて行く。歩いて20分くらいだそうだが、今日は「歴史」に興味がある人 達の集まりではなく「カニ」を食うための人種の集まりなので「寄っていこう」と主張することも出来ず、再来に期待して、資料館 見学で納得しておこう。ここ数日来降っていた残雪があちこちにあって、今から往く但馬路の雪景色にワクワク。

国技館の土俵のような東屋だとかトイレだとか、道の駅としては凝った造りである。上の写真左側に、下の写真が続く。

朝来市 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 朝来市(あさごし)は、兵庫県北部(但馬地域)に位置する市。2005年4月1日に新設された。兵庫県北部の但馬地方の南端に位置する。 中国山地に属し、山間部が多く、出石糸井県立自然公園および朝来群山県立自然公園がある。気候は日本海側気候・内陸性気候であり、 寒暖の差が大きく、豪雪地帯である。日本海と瀬戸内海の分水嶺(れい)となっており、市の北中部を円山川が北流し、南部では市川 が南流する。鉄道では山陰本線と播但線、国道では国道9号と国道312号などが合流し、京阪神地区や丹波地方・播磨地方から但馬地方 ・山陰地方に至る要衝である。 <歴史> 古代の但馬国朝来郡の地である。朝来郡には近畿地方最大の円墳などの古墳が多く、発掘された副葬品などから、古代に巨大権力者が いたことが推測されている。 生野銀山は、平安時代初期の807年(大同2年)に開坑したと伝えられる。本格的な採掘は戦国時代に、但馬国守護大名・山名祐豊によ り始まり、織田、豊臣、徳川などの時の権力者は直轄地とし、重要な財源とした。江戸時代は、一部に旗本領、出石藩領、豊岡藩領が あったが、生野銀山を中心として大部分が幕府領であった。 ここには屈指の山城遺構として名高い、国史跡の「竹田城跡」がある。竹田城跡は、天守台を中央に南千畳・北千畳・花屋敷が放射線 状に配され、城の築かれている山全体が、虎が臥せているように見えることから「虎臥城(とらふすじょう・こがじょう)」とも呼ば れている。JR竹田駅から見上げると石垣の辺りは虎の背中、尾根伝いの山が首や頭にあたる。四季を通じて、この美麗な古城の姿を 写そうとカメラマンたちが訪れている。 古墳時代、若水A11号墳、城の山古墳、池田古墳、茶すり山古墳、船宮古墳などが作られる 708年(和銅元年)、粟鹿大明神元記(あわがだいみょうじんもとつふみ)が成立 807年(大同2年)、生野銀山が開坑(伝承) 1431年(永享3年)、竹田城構築に着手(口碑)(〜1443年(嘉吉3)) 1542年(天文11年)、生野銀山の本格採掘始まる 1569年(永禄12年)、木下秀吉が但馬侵攻、10日間で生野銀山から此隈山城(出石)まで18城を陥落 1600年(慶長5年)、竹田城廃城 1863年10月12日(文久3年)、生野の変(生野義挙)おこる 1868年閏4月28日(慶応4年)、久美浜県に属する 1869年8月10日(明治2年)、生野県が久美浜県より分離し、朝来郡生野口銀谷町(現朝来市生野町口銀谷)に県庁が置かれる 1871年11月2日(明治4年)、生野県が廃止され、豊岡県に編入 1876年(明治9年)8月21日、豊岡県が廃止され、兵庫県に編入 1876年(明治9年)、生野鉱山寮馬車道(生野〜飾磨)完成 1879年(明治12年)5月、神子畑鉱山(加盛山)開坑 1906年(明治39年)4月1日、山陽鉄道新井〜和田山間開業(竹田駅・和田山駅開業、播但線全線開通) 1919年(大正8年)、神子畑鉱山休止 1973年(昭和48年)3月22日、生野銀山閉山 2006年(平成18年)7月22日、北近畿豊岡自動車道氷上IC〜和田山IC間開通

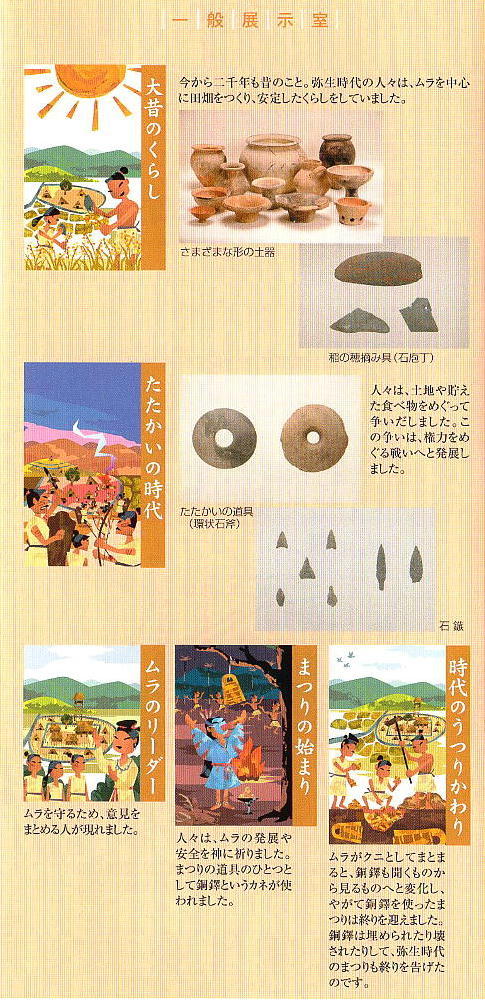

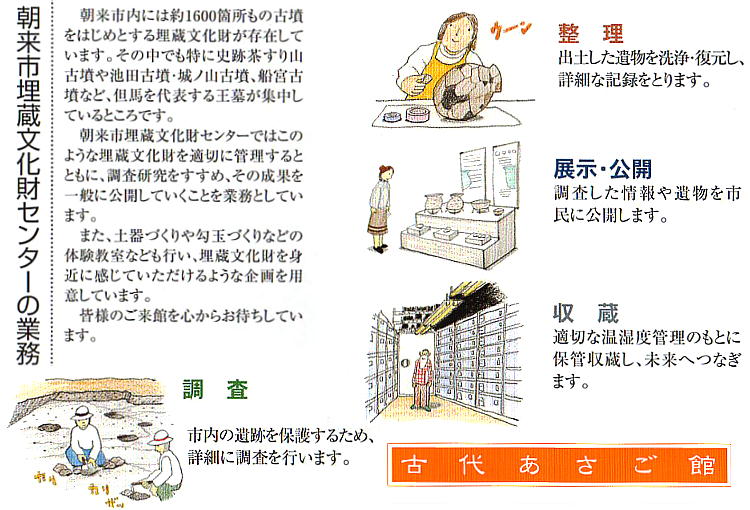

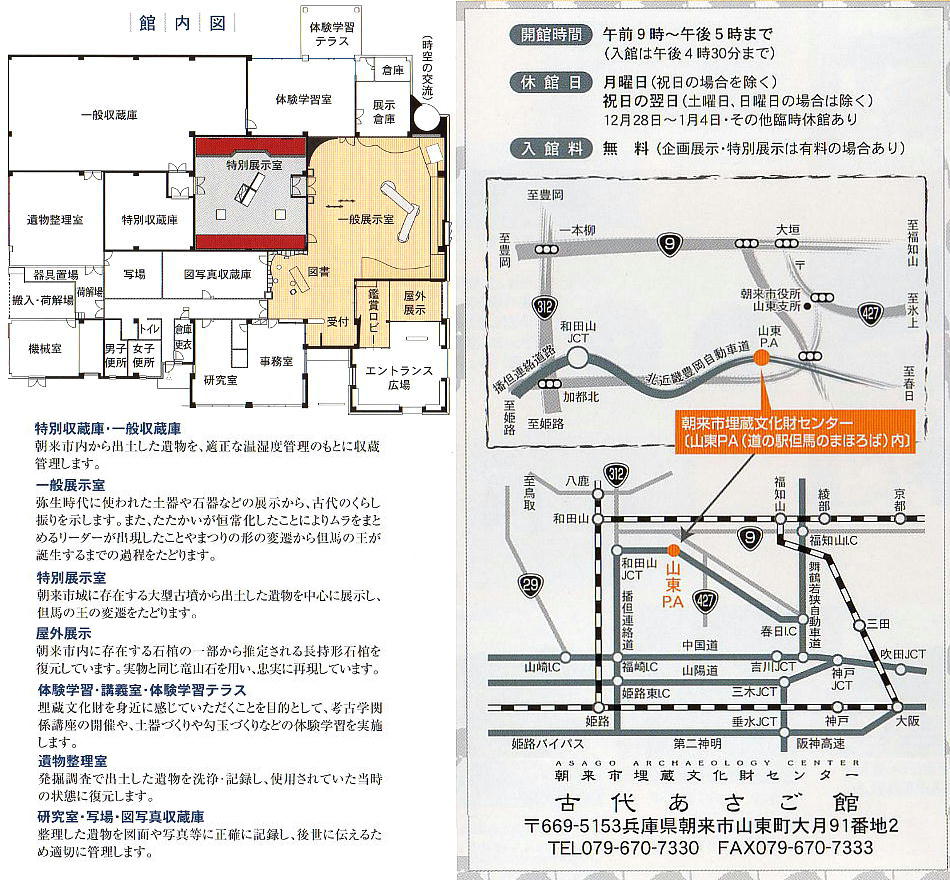

朝来市埋蔵文化財センター「古代あさご館」 住所:兵庫県朝来市山東町大月 朝来市内には北近畿豊岡自動車道の建設をはじめ様々な開発事業に伴う遺跡の調査により発掘された膨大な量の出土品が存在してい る。これらの貴重な歴史的遺物を適正な管理のもとで調査・保存・公開するために整備された施設で、但馬の歴史・文化に触れられ る体験学習メニューも用意されている。古代あさご館は平成18年7月にオープンしたばかり。館内は広くてきれいで気持ちいい。 [時間]9時〜17時(入館は午後4時30分まで) [休]月曜日(祝日の場合は翌日) [料金]無料 問い合わせ:〒669-5153 兵庫県朝来市山東町大月91番地の2 TEL 079-670-7330 一般展示室 弥生時代に使われた土器や石器などの展示から、古代のくらし振りを示す。また、たたかいが恒常化したことによりムラをまとめる リーダーが出現したことやまつりの形の変遷から但馬の王が誕生するまでの過程をたどる。 特別展示室 朝来市域に存在する大型古墳から出土した遺物を中心に展示し、但馬の王の変遷をたどる。

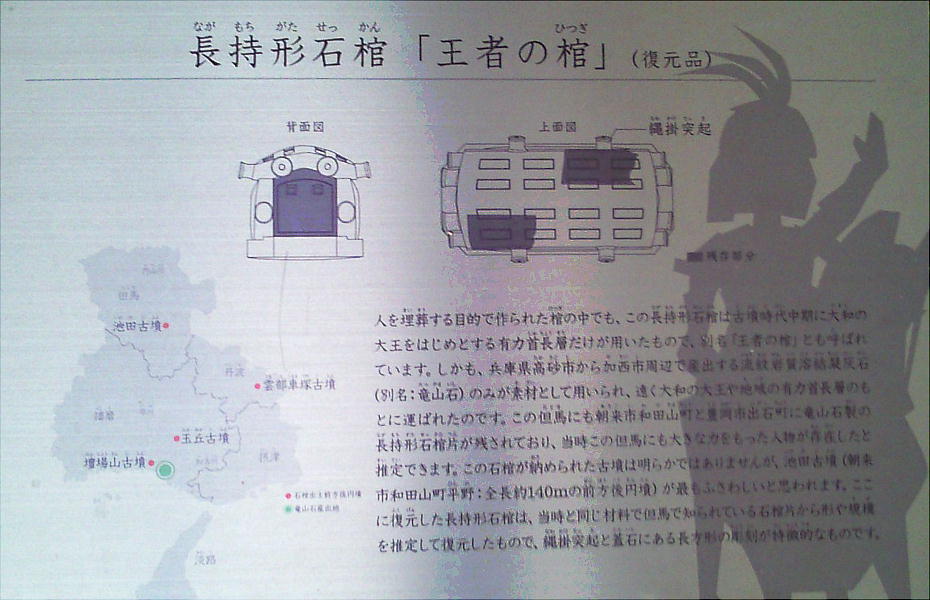

長持形石棺 朝来市内に存在する石棺の一部から推定される長持形石棺を復元している。実物と同じ竜山石を用い、忠実に再現している。

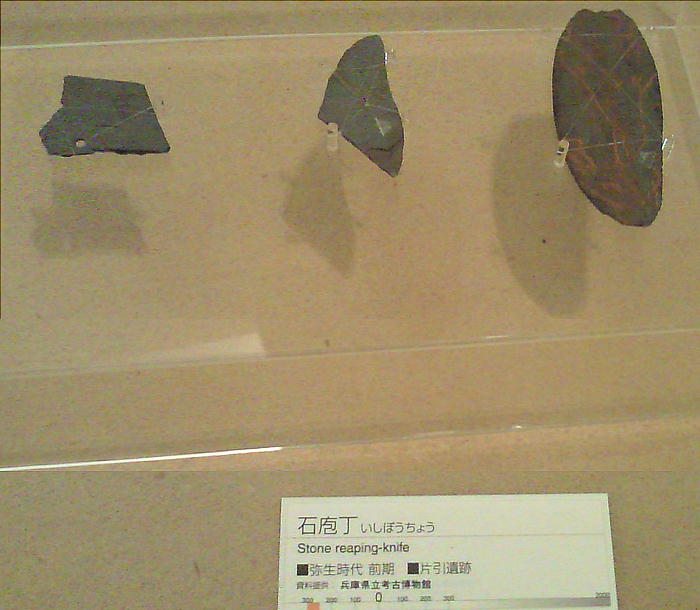

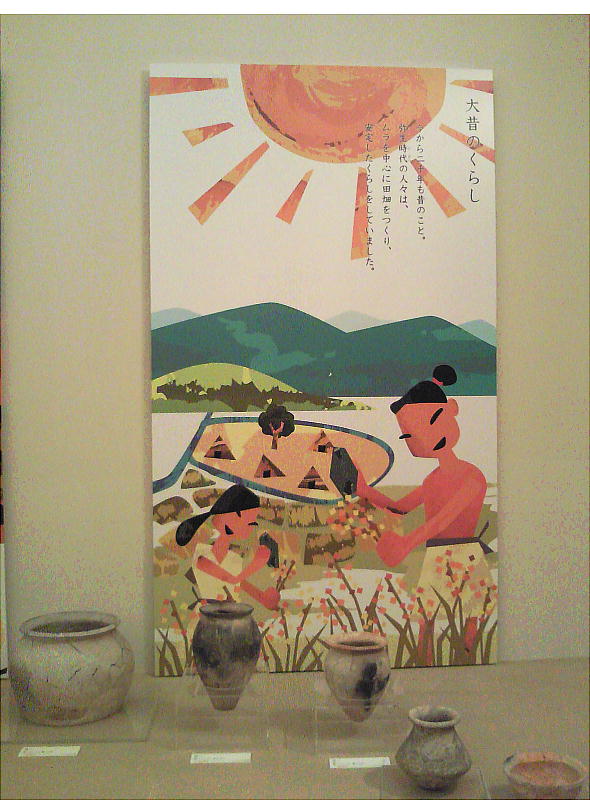

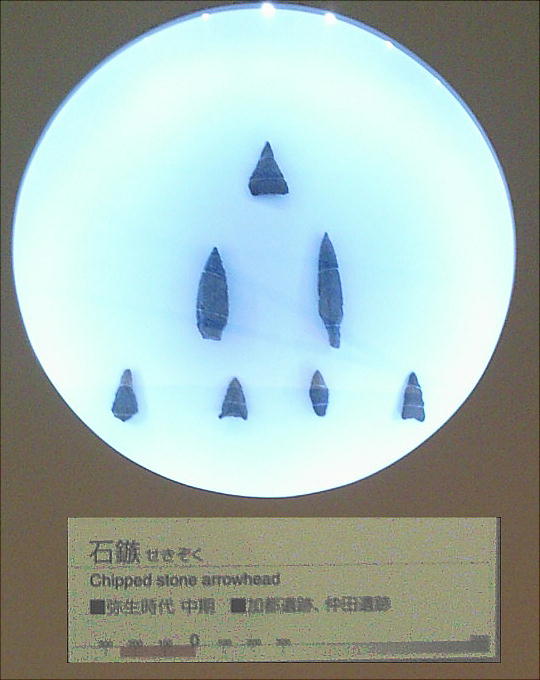

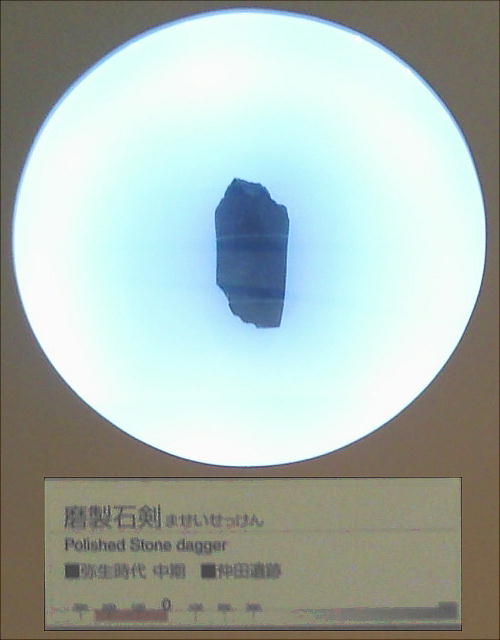

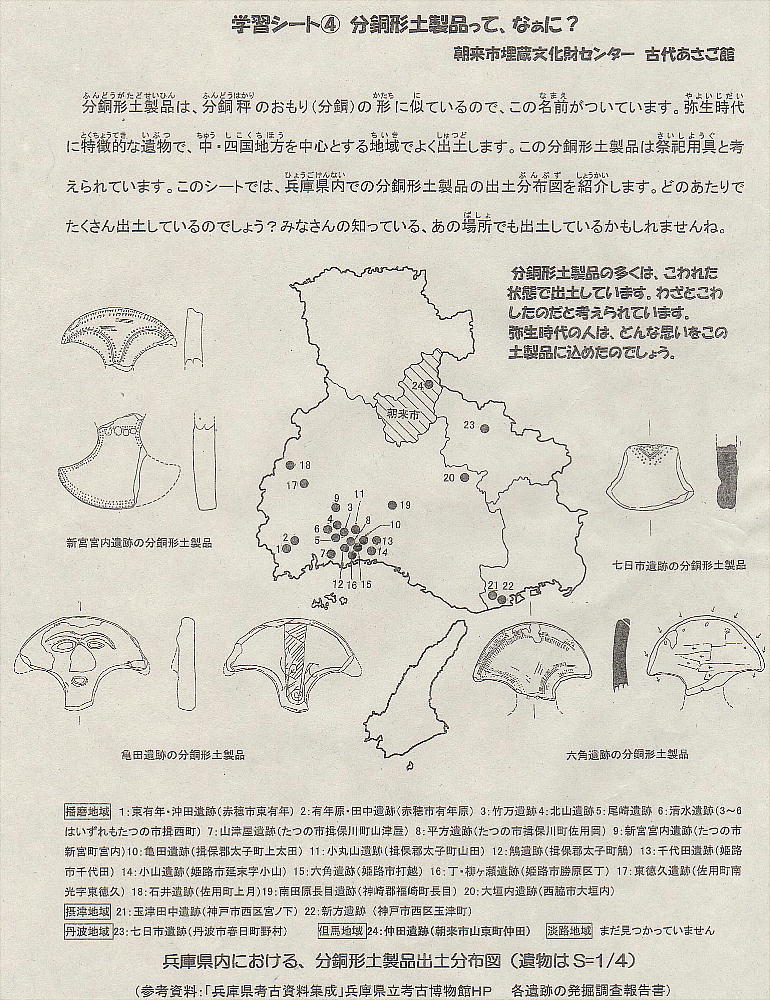

<一般展示室> 古代に使われた土器や石器の展示や、パズルや模型で遊びながら古代体験できるハンズ・オン・ステージで、歴史を想像しながら紐 解いていく考古学の面白さを伝える。この展示室では、土器や古墳のパズルを組み立てたり、本物の土器のかけらをさわることもで きる。この展示室には、環濠をめぐらせた弥生時代の高地性遺跡「大盛山遺跡」のジオラマがある。 〔展示テーマと主な展示品〕 (弥生時代) 大昔のくらし:片引遺跡、仲田遺跡、宮ノ本遺跡出土品(約40点) たたかいの時代:大盛山遺跡出土品や、市内出土のたたかいに関する出土品(約10点) ムラのリーダー:梅田東墳墓群出土品(約100点) その他、豊岡市気比2号銅鐸及び久田谷破砕銅鐸の複製品を展示 今から二千年も昔のこと。弥生時代の人々は、ムラを中心に田畑をつくり、安定したくらしをしていた。

さまざまな形の土器

石の穂摘み具(石包丁) 人々は、土地や貯えた食べ物をめぐって争いだした。この争いは、権力をめぐる戦いへと発展していった。

石鏃 たたかいの道具(環状石具)

ムラを守るため、意見をまとめる人が現れた。人々は、ムラの発展や安全を神に祈った。まつりの道具のひとつとして銅鐸というカ ネが使われた。ムラがクニとしてまとまると、銅鐸も聞くものから見るものへと変化し、やがて銅鐸を使ったまつりは終りを迎えた。 銅鐸は埋められたり壊されたりして、弥生時代のまつりも終りを告げた。

表にあった長持形石棺の模型。バラバラにしてその構造を見れるようになっている。

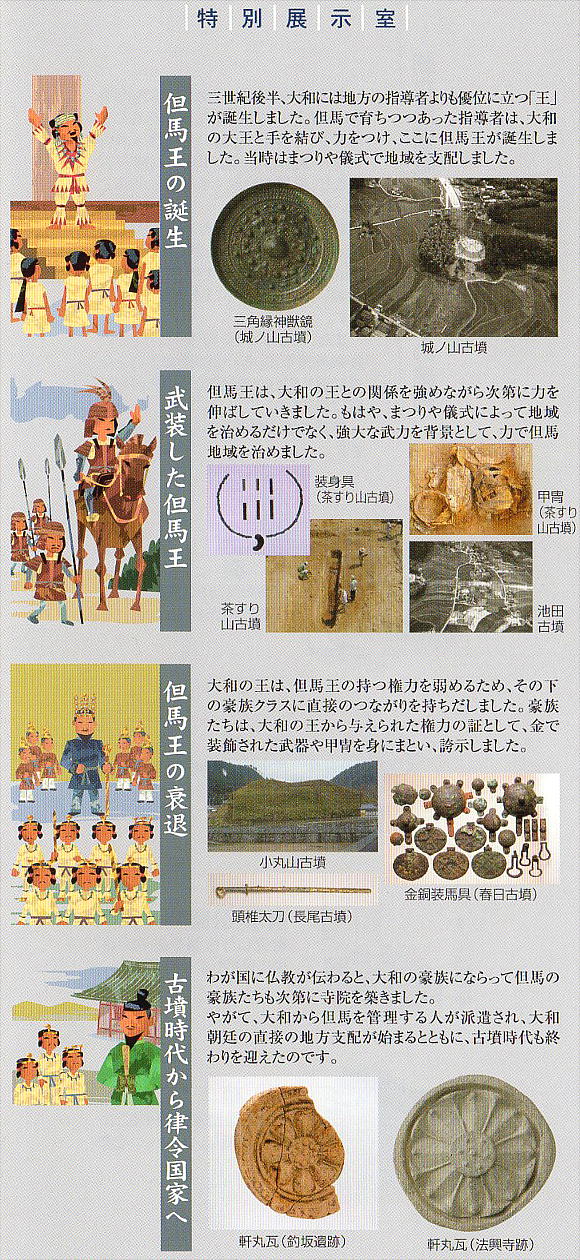

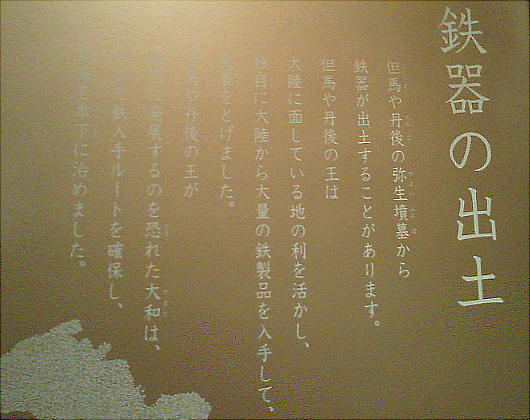

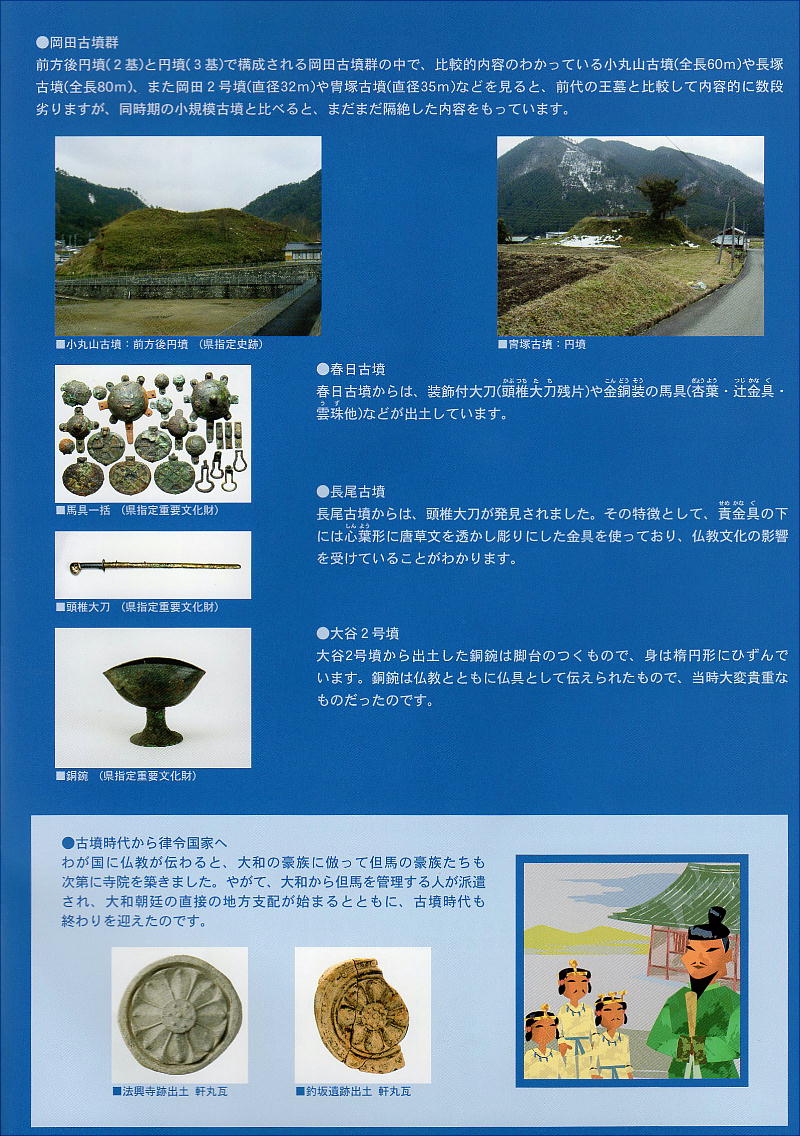

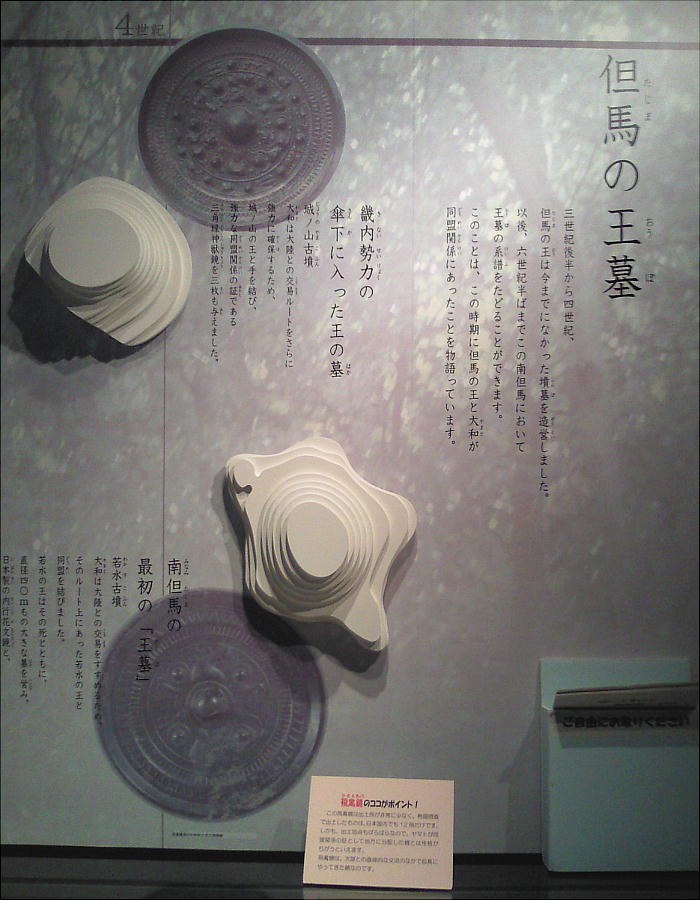

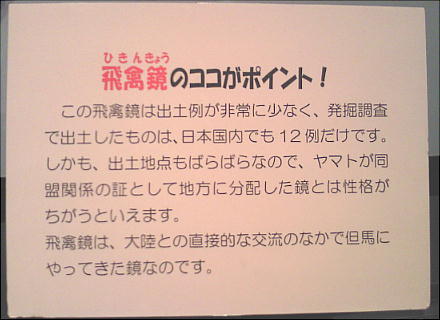

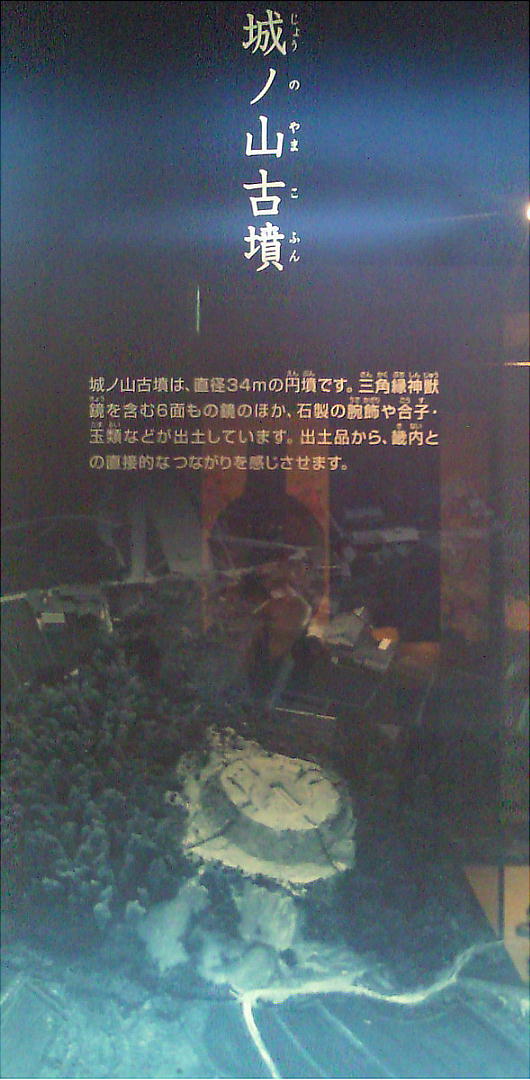

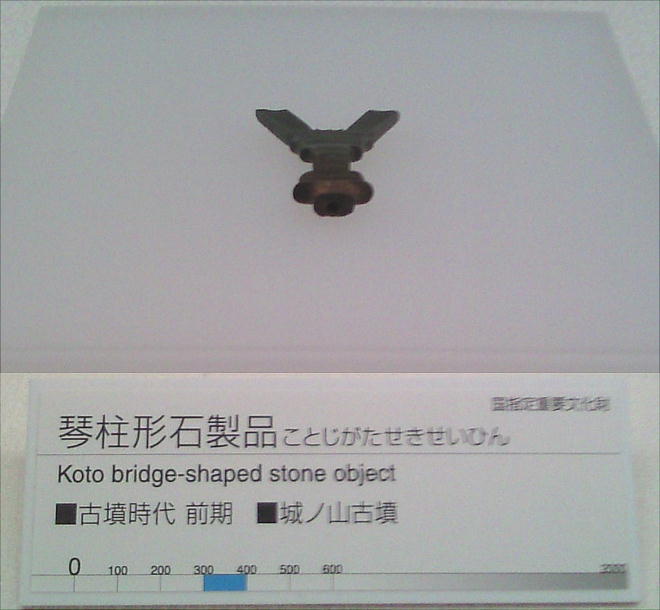

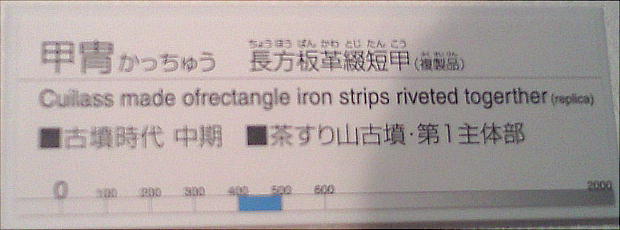

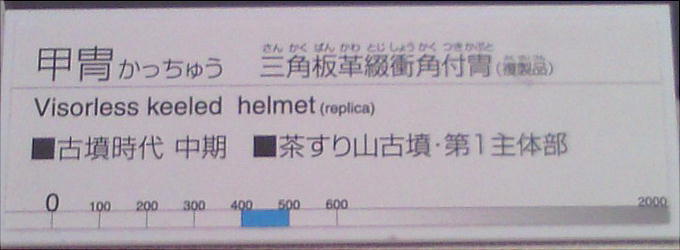

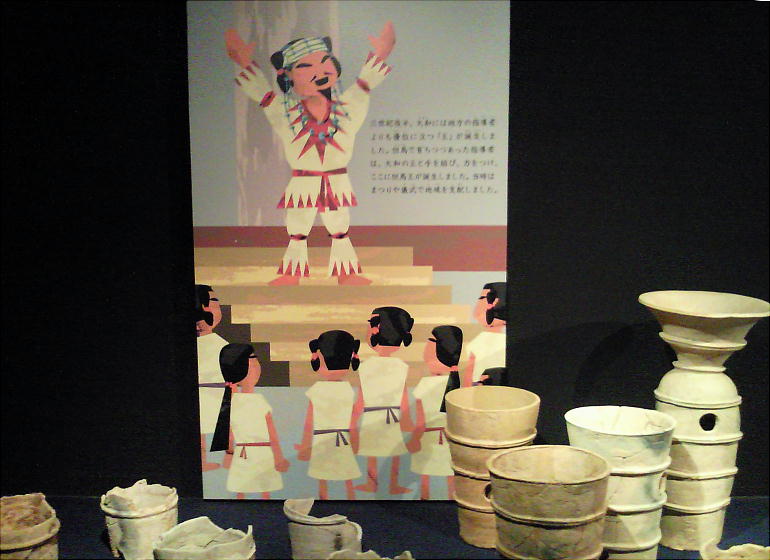

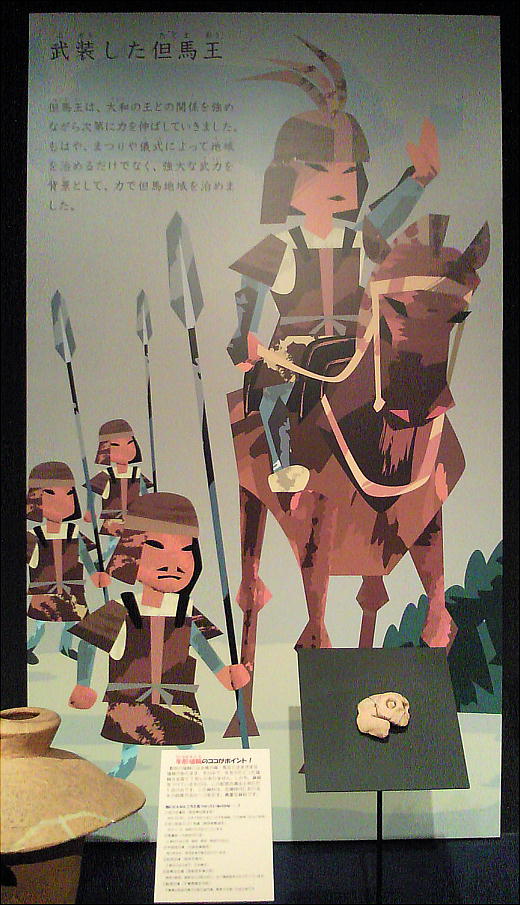

<特別展示室> 史跡の茶すり山古墳や国の重要文化財である城ノ山古墳の出土遺物等を展示して、但馬の王の変遷をたどる。 〔展示テーマと主な展示品〕 (古墳時代) 但馬王の誕生:若水古墳、向山2号墳、城ノ山古墳出土品(約170点) 武装した但馬王:茶すり山古墳、池田古墳、船宮古墳出土品(約2500点) 但馬王の衰退:岡田古墳群、森向山古墳群、春日古墳、筒江長尾古墳出土品など(約20点) 古墳時代から律令国家へ:法興寺跡、立脇廃寺跡出土品など(2点) (総数約2842点) 三世紀後半、大和には地方の指導者よりも優位にたつ「王」が誕生した。但馬で育ちつつあった指導者は、大和の大王と手を結び、 力をつけ、ここに但馬王が誕生した。当時はまつりや儀式で地域を支配したと考えられる。 ちなみに、どこかにも書いたけど、日本で古墳が一番多いのは兵庫県である。奈良や大阪よりも、この兵庫県に古墳時代の豪族達 がたくさんいたのだ。この事は何かを示唆しているように思えるのだが、さぁ、それは何でしょうね。

城ノ山古墳 但馬王は、大和の王との関係を強めながら次第に力を伸ばしていった。もはや、まつりや儀式によって地域を治めるだけでなく、 強大な武力を背景として、力で但馬地域を治めた。城ノ山古墳にはあの有名な三角縁神獣鏡が副葬されていた。この古墳から出土 した副葬品は国の重要文化財に指定されている。

三角縁神獣鏡(城ノ山古墳)

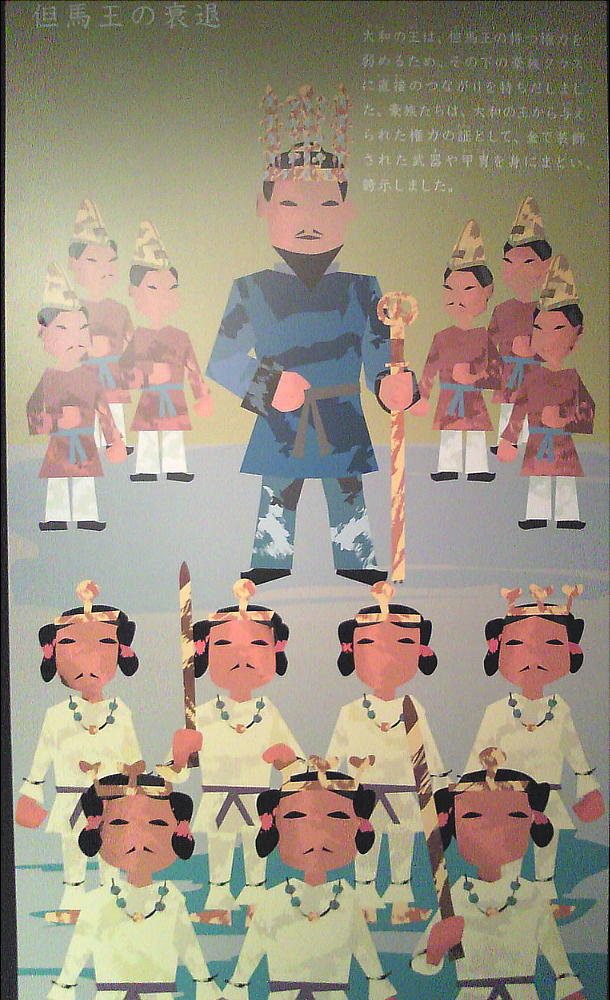

池田古墳 大和の王は、但馬王の持つ権力を弱めるため、その下の豪族クラスに直接のつながりを持ち出した。豪族たちは、大和の王から与 えられた権力の証として、金で装飾された武器や甲冑を身にまとい、誇示した。池田古墳は但馬で最大の前方後円墳で、古代あさ ご館の入口に展示してあった大きな石棺は、この池田の王が入っていたといわれる石棺を復元している。

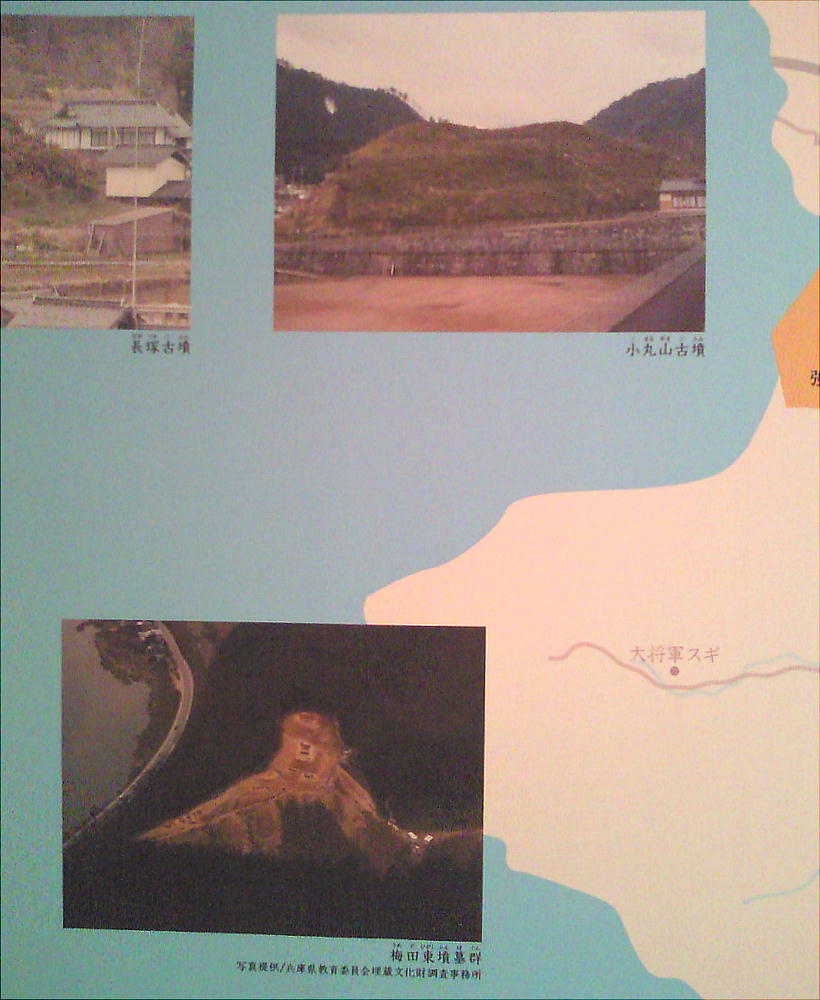

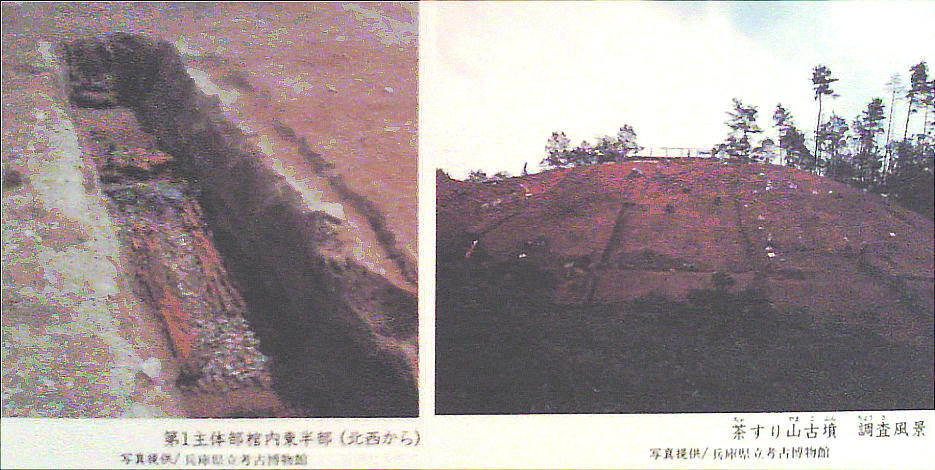

近畿最大の円墳 茶すり山古墳 住所:兵庫県朝来市和田山町 和田山から山東へ抜ける「宝珠峠」の途中、標高約144メートルの尾根の先端に位置する茶すり山古墳は、5世紀前葉の大型円墳 である。円墳としては奈良県富雄丸山古墳よりも大きく、近畿地方最大規模を有している。直径約90m、高さ約18mの円墳で、 2段に築成されていたと考えられる。墳頂には東西約36m、南北約30mの楕円形の広い平坦面があり、そのやや内側には、円筒 埴輪や朝顔形埴輪が巡り、段築平坦面にも埴輪が列状に並べられていた。 斜面には葺石が見られるが多くは流出している。また、墳頂部には二つの埋葬施設があり、大型の第1主体部とこれより小さい第2 主体部が並んでいる。調査の結果、墳丘の規模や中心主体の内容がほぼ判明し、中央政権(ヤマト政権)と強く結びついた首長の墓 であることがほぼ確認されている。 問い合わせ:朝来市社会教育課 079−677−2116

茶すりや山古墳は近畿地方で一番大きな円墳であり、たくさんの武器や鉄製品が副葬されていた。茶すり山に葬られた王は武勇に すぐれた但馬の王だったと考えられる。

平成17年度から進められてきた史跡茶すり山古墳の保存整備事業が完了し、同古墳を含めた周辺一帯を「茶すり山古墳公園」とし て平成22年4月24日から一般公開を開始した。「茶すり山古墳公園」は、市民の学びの場・交流の場として、また朝来市の歴史 の奥深さを他地域に発信する場として発展することを目指す。 ■ みどころ 直径約90mの、近畿地方最大の円墳。できるかぎり築造当時の姿を再現すべく整備を進めている。 埋葬施設の復元レプリカ 第1埋葬施設内部の姿を忠実に復元している。銅鏡や鉄剣などがどのように副葬されていたか観察できる。 葺石の露出展示 古墳築造当時の葺石を露出展示している。レプリカではなく本物である。 埴輪復元レプリカ 古墳頂上と墳丘平坦部に円筒埴輪・朝顔形埴輪のレプリカを立て並べている。

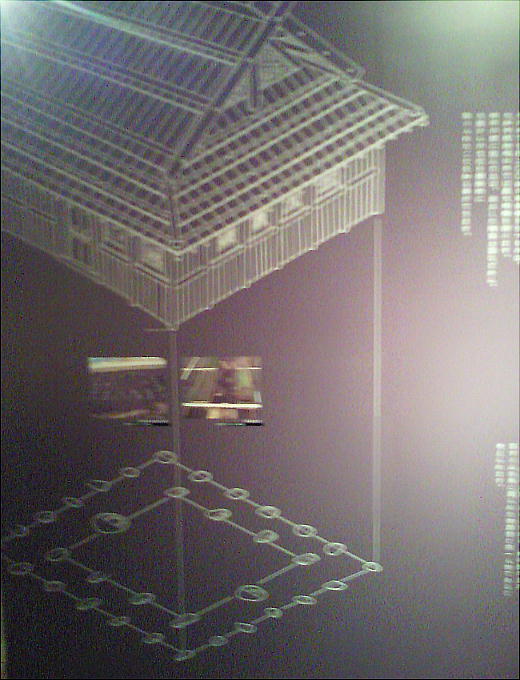

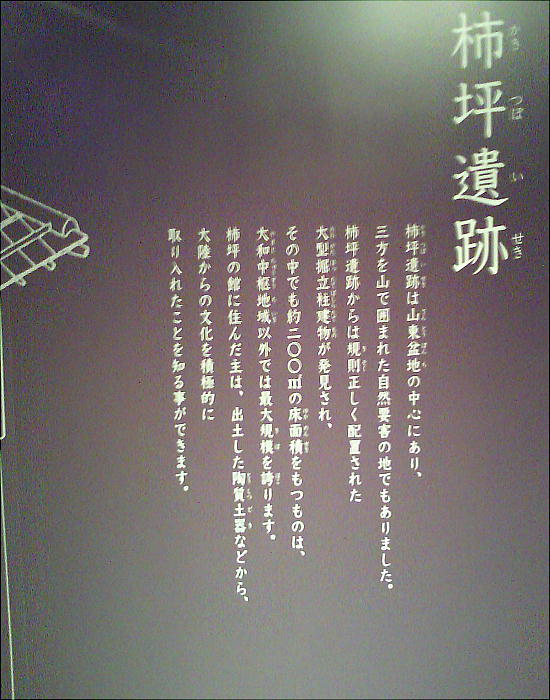

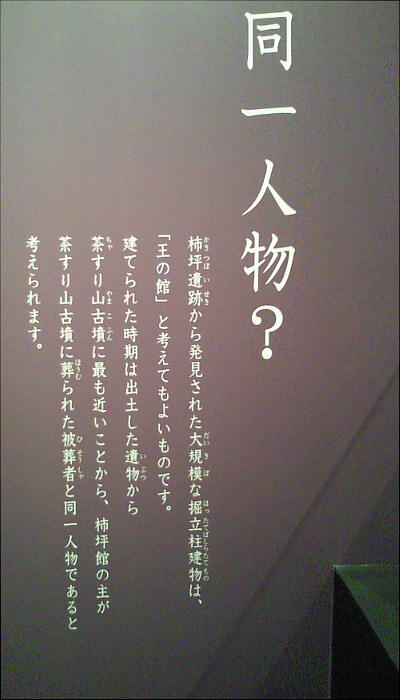

柿坪遺跡の資料(PDF:兵庫県立考古博物館提供)をみる。 「角杯と豪族居館」(上記資料の解説) 兵庫県立考古博物館館長 石野博信 角杯は馬上の人が鞍にぶらさげて、いつでも水が飲めるし馬乳酒も飲める、そういう杯である。牛の角で作っている。角杯が出土 している遺跡は、兵庫県では、魚住の窯跡から出土したのが1つ、それから姫路で出土したのが1つあるが、どちらも角杯型土製 品である。日本海沿岸の福井県と石川県にもある。若狭の獅子塚古墳とか石川県の2,3例がある。 角杯は本来日本列島で生まれたものではなくて、大陸の馬に乗って生活している人達の文化が日本に入って来たと考える証のひと つと考えられる。 古い段階では5世紀の後半ぐらいの遺跡や古墳から出たりしている。今回の企画展(ひょうごの遺跡 vol.1)で展示してあるのは 朝来市(但馬国)の柿坪遺跡のもの。その遺跡からは、大きな豪族の館が出てきている。 騎馬の風習を持つ人々が、日本列島に5〜6世紀にかけてやって来た。それと一緒に角杯が来た。角杯は底が尖っているので下に 置けない。もしこの杯で飲む会があったら、飲み続けなあかんという、困った杯といかうれしい杯というか笑)そういうものであ る。柿坪遺跡から見つかったのは12〜13センチぐらい、赤焼きである。普通出てくるのは須恵質という、灰色の硬い焼き物の 角杯が多いが、柿坪遺跡で見つかったのは柔らかい素焼きの(須恵器も素焼きであるが)、赤焼きの状態で出土している。 出土した位置であるが、平屋か高床の建物が群れをなして作られているところで、恐らく豪族屋敷の一部を調査した。そこに穴が あって、そこから出土したという状況である。 古墳時代の大型建物の構造を見て行くと、黒く塗りつぶした柱穴、これが身舎(しんしゃ)と書いているが、「もや」と呼んだり もする。建物の中心部分になる所である。縁側を除いて部屋の中心部分の柱の配置を黒く塗りつぶした。この塗りつぶしている部 分の外側に色を塗っていない柱穴があるが、その並びを見てもらったら特色が見えてくる。黒く塗りつぶしている部分が建物の中 心である。柱を立ててその上に横に木を渡し、これを桁という。そして屋根をかけるわけだが、柱が一直線上に並んでいなかった ら、桁が柱の上にのらない。なので普通はここの中心部分の柱配置の延長上に柱がある。しかしこの図面のものは身舎の柱の延長 上にない。ずれたところに柱を作っている。1,2軒がそうだったらこの建物を造った人のミスということで、本職の大工さんと 違うんやな、みたいなことになるが、4番の建物は周りに頑丈な庇が付いている。内側の主な建物の部分と外側の庇になる所の柱 が一直線上にならないというのがたくさんある。 4世紀の建物(京都の中海道遺跡など)は、中心部分の柱の延長上に外側の柱もある。わりときちんとした造り方になっている。 それが5世紀頃になってくると「柿坪遺跡」と同じように外側の柱と一致しないような柱の立て方をしている。なんでそんなふう にしているのかというのはようわからないが、意識してそういう配置をしている。 騎馬習慣のある人たちが使っていたであろう、牛の角を使った杯、つまり角杯の出土したのが、福井県の獅子塚古墳の場合なんか は九州系の少し変わった横穴式石室からの出土だった。兵庫県と石川県では窯跡から出てきており、集落遺跡の一部から出てきて いるのもある。しかし、豪族の館の一角から出て来ているのは、今回がたぶん初めてだろう。そうすると5世紀終わりぐらいの時 期に、但馬国の朝来の辺りの豪族の館に出入りしていた人物、あるいは豪族そのものが、馬に乗る習慣を持った人たちの文化を取 り入れていたという、そういうことになるのだろうか? 角杯のほうが建物よりも古いかも知れないが、建物は建て替えて使い続けるので、ほぼ同じ時期の可能性もあると思う。柿坪遺跡 から1.5〜2キロぐらいのところに「茶すり山古墳」という径90メートルぐらいの巨大な円墳がある。その茶すり山古墳に葬 られるような階層の人達の館の一部から出土しているのではないか?ということは報告書にもちゃんと指摘してあり、その可能性 はあると思う。兵庫県の遺跡というのは、兵庫県域が広すぎて、「ようわからん」ぐらいだけれども、今の展示の中でここ数年間 の主な遺跡の一部が展示されている。その中で目立つものがチラチラとあるので、面白そうなものをそれぞれ見つけて頂いたらと 思う。以上、終わります。 −「角杯と豪族居館」−企画展 ひょうごの遺跡展 vol.1から?

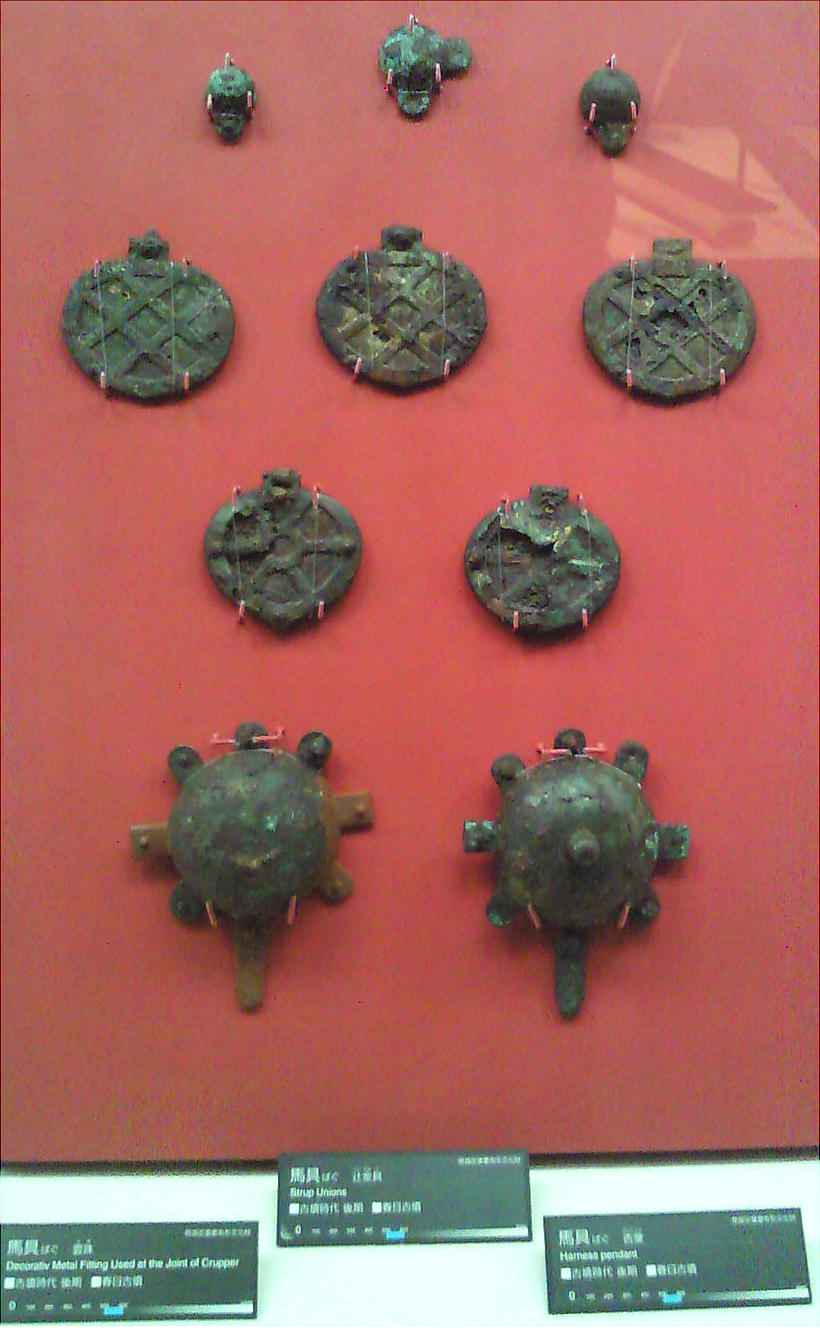

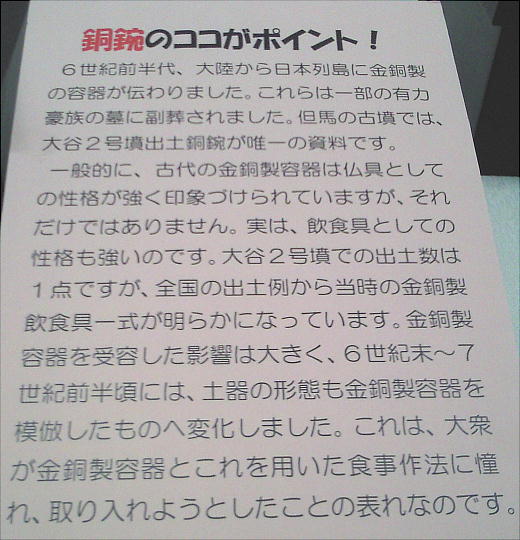

金銅装馬具(春日古墳)

軒丸瓦(釣坂遺跡)・ 軒丸瓦(法興寺跡)

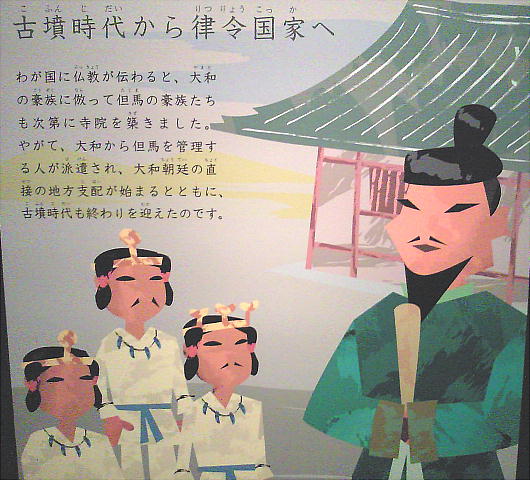

わが国にも仏教が伝わると、大和の豪族にならって但馬の豪族たちも次第に寺院を築いた。やがて、大和から但馬を管理する人が 派遣され、大和朝廷の直接の地方支配が始まるとともに、古墳時代も終わりを迎えた。

企画展・ひょうごの遺跡展の資料(PDF:兵庫県立考古博物館提供)をみる。

邪馬台国大研究ホームページ / 博物館めぐり / 朝来市埋蔵文化財センター

邪馬台国大研究ホームページ / 博物館めぐり / 朝来市埋蔵文化財センター