Music:荒城の月

Music:荒城の月もうひとつ神武天皇陵

2010.09.26(日)奈良県橿原市

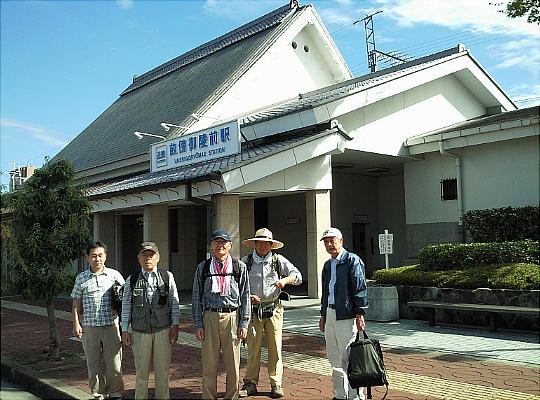

157回例会 もうひとつの神武天皇陵 ------------------------------------------------------------------ 日時 : 平成22年9月26日(日) 10:00 集合 : 奈良県橿原市。近鉄電車「畝傍御陵前駅」西口 持参物: お弁当、水筒、替え上下着、その他 さて、9月の霊(例)界(9月26日)ですが、畝傍山山中にある一説による神武陵を見に行くということになりました。ここなら、 僕が案内できます。時間と計画次第ですが、畝傍山山頂まで登って、畝傍山口神社の元地を見るもよし、現畝傍山口神社(社名 は畝火山口神社だったかも)を見るもよし、東大谷日女神社も麓にあります。大久保まちづくり館も見ておいたほうがいいでし ょう。藤原京を抜けて、メスリ山古墳へ行ければいいなと。歩くには、ちょっと距離がありますので、電車で桜井まで行ってメ スリ山古墳でもいいかと思います。真の神武陵はこのメスリ山古墳ではないかと。(郭公) 今月の「みゆき会」が会社の飲み会と重なったので、みゆき会を欠席した。私の課の飲み会なので、私が欠席するわけにも行か ず、それで例会をどこにするか決めて貰うよう頼んでおいたのだった。以前「橿考研」の講演会を聞きに行ったとき、郭公さん の勧めで、「畝傍山山中にある神武陵」を見に行こうとしたのだが、時間が無くて行けなかった。どうやらそのRETURN muchに なったようだ。

近鉄「畝傍御陵前駅」に集合するのは何回目だろうか? 個人的にもこの駅にはもうだいぶ来ている。

郭公さんがA3版20枚ほどの資料を人数分COPYして来てくれた。

少し遅れた河内さんの到着を待って、「もう一つの神武陵」目指して出発。畝傍山が目の前だ。

以下がその時郭公さんが教えてくれた地図だが、この地図でも現地の場所は判るまい。

「神武天皇丸山陵」へは、上の大型アイコン(?)をクリックして下さい。

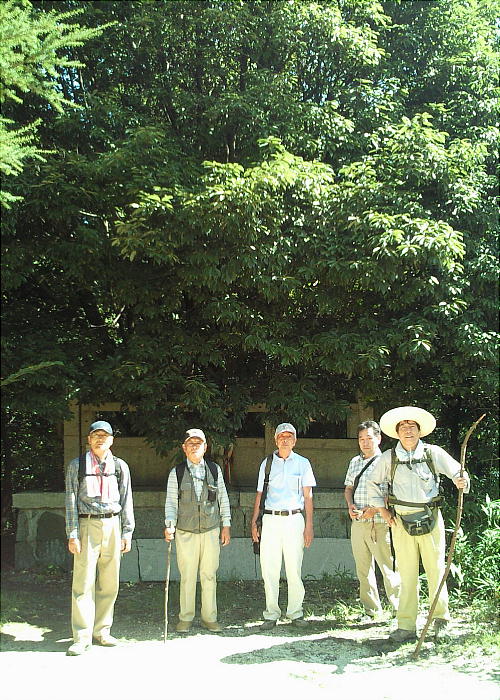

畝傍山山頂へ

丸山陵とおぼしき所からすぐ上に登ると、畝傍山への登山道が続いている。畝傍山頂へは幾つかの登山道がある。

20分ほど歩けばもう山頂である。山頂には、かっての畝傍山口神社の跡が残っている。

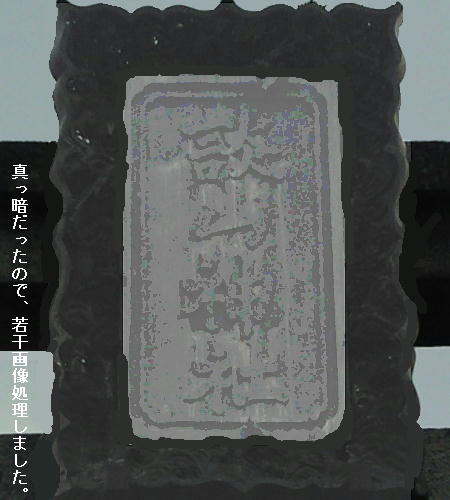

畝傍山山頂の元社

時計の掛かっている山頂なんて生まれて初めて登った。上右の写真(下の写真の一番右端なのだが)に、二上山が見えている。

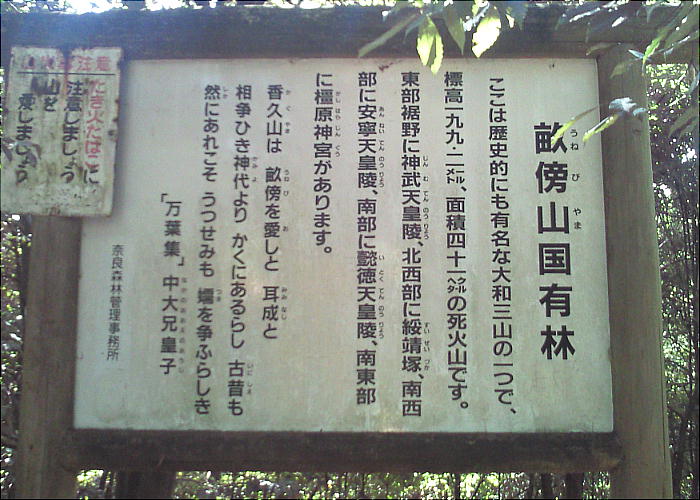

畝傍山 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 畝傍山(うねびやま)は、奈良盆地南部に位置する山。かつては「畝火山」、「慈明寺山」、「御峯山」などと呼ばれること もあった。耳成山、天香具山とともに「大和三山」と呼ばれ、標高は198.8mと三山の中では最も高い。畝傍とは「火が うねる」の意味である。古代人がこの山を火山と認識していた可能性も考えられる。事実、頂上近くの緩い傾斜面になってい る部分は、黒雲母安山岩から形成され、ざくろ石黒雲母流紋岩の流離構造を示す貫入岩も存在する。ただし、きれいな釣鐘型 の火山のような山容を持つが、それ自体が火山であったというわけではなく、第三紀に噴出した火山岩が侵食されて、その一 部のみが残存した侵食地形である[要出典]。中腹以下の部分は片麻岩によって形成されている。 江戸時代より以前は、山上に70以上もの寺院があったと指摘されている。現代でも、曹洞宗慈明寺が畝傍山西麓に残る。本寺 の傍に畝火山口神社がある。明治に入ってから、国は神武天皇の宮(畝傍橿原宮)があったとされる畝傍山の麓に橿原神宮を 興し、それまで多武峰で奉斎してきた神武天皇の「御霊」を移したとされる。付近には藤原京跡、飛鳥京跡などの都城跡や数 々の古墳がある。

下から見ると木々だらけで、眺望は良くなかろうと思っていたが、この方向には開けている。香久山も登ったし、今度は耳成山だな。

こんな山頂に石を運んで花壇を作るわけはないから、この石垣も何かの跡だろうな、やっぱし。

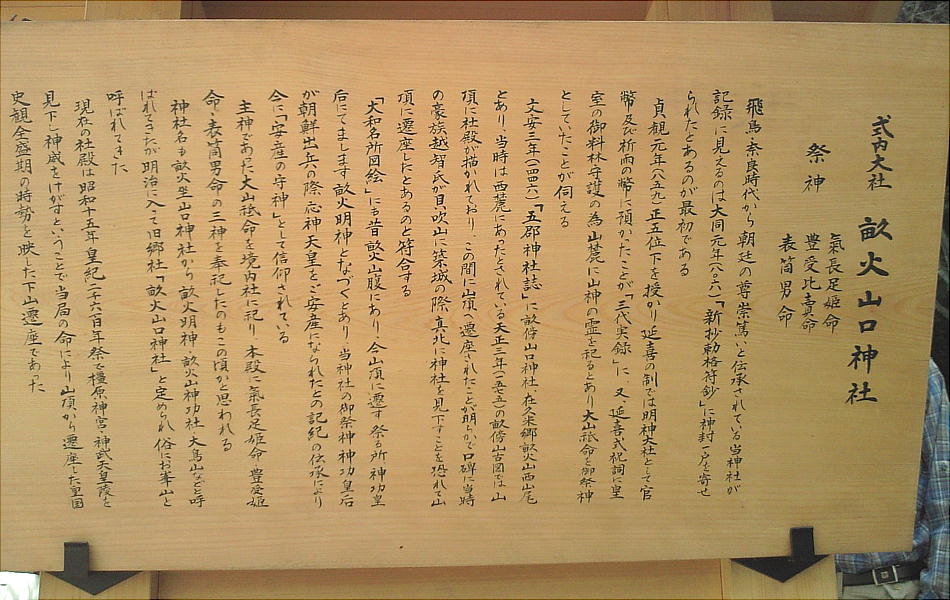

畝火山口神社

畝火山口神社 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 畝火山口神社(うねびやまぐちじんじゃ、おむねやまじんじゃ)は、奈良県橿原市の畝傍山西麓にある神社である。式内社で、 旧社格は県社。延喜式祝詞に記される大和国内の山口社6社(飛鳥・石村・忍坂・長谷・畝火・耳無)のうちの1社であり、祈 雨神祭八十五座の1つである。 祭神 気長足姫命(神功皇后) 豊受比売命 表筒男命 他の山口神社の例や神社の性格から、本来の祭神は大山祇命であったとみられる。現在、大山祇命は末社・大山祇命神社に祀 られている。 創始の由緒は不詳である。文献の初見は、『新抄格勅符抄』大同元年(806年)の神封一戸を寄せるという記述である。『日本 三代実録』によれば、貞観元年(859年)正月27日条には正五位下の神階を授けられ、同年9月8日には祈雨のための奉幣使が遣 わされている。延喜式神名帳では「大和国高市郡 畝火山口坐神社」と記載され、大社に列格、月次・新嘗の奉幣に預ると記さ れている。 元々畝傍山西麓にあり、文安3年(1446年)の『五郡神社記』には「畝傍山口神社、在久米郷畝火山西山尾」とあるが、天正年 間の地図には畝傍山頂に記されており、文安から天正までの間に山麓から山頂に遷されたことになる。江戸時代には「畝火明 神」「畝火山神功社」とも呼ばれていた。 昭和15年(1940年)、畝傍山東麓の橿原神宮で大拡張工事が行われた際、橿原神宮や神武天皇陵を見下ろすのは良くないとし て、日本政府より畝傍山西麓(現在地)に遷座するよう命じられた。この際、郷社から県社に昇格した。 特殊神事として「埴土神事」がある。大阪の住吉大社で祈年祭(2月)と新嘗祭(11月)に用いる土器を作るための土を畝傍山 頂で取る神事である。

祭神が気長足姫命(神功皇后)だから、やっぱり絵馬も「応神天皇を抱く武内宿禰」という構図が一番多いのは仕方ないが、 それにしても、どうして仲哀はこうまで影が薄いんだろうな。九州入りしてさっさと香椎で死んじゃうし、あの英雄ヤマトタ ケルの子とは思えないほど存在感が無い。応神の父は、やっぱり武内宿禰なのかもしらんね。

どっからこういう石を探してくるんかねぇ。たまたま左の石があったから、右は削って作ったのかも。

授かったお子様達の、ナレの果て。

第三代安寧天皇陵・第四代懿徳天皇陵

右側の森が安寧天皇陵。左側が懿徳天皇陵である。

上下、安寧天皇陵

<安寧天皇> (天皇陵巡りより転載) 古事記によれば、師木県主(しきのあがたぬし)の祖の河俣毘売(かわまたびめ)を母とし、日本書紀では事代主神(こと しろぬしのかみ)の娘で綏靖天皇の皇后五十鈴依媛命(いすずよりひめのみこと)を母とする。綏靖天皇の子で、綏靖天皇 25年に立太子し、33年に父綏靖天皇の崩御にともない即位する。この天皇の異称は「磯城津彦玉手看尊」(しきつひこ たまでみのみこと)で、都は「片塩浮孔宮」(かたしおうきあなのみや)にあったとされる。宮については大和国高市郡畝 傍北(現奈良県橿原市四条北)とする説と、堅上(大阪府柏原市)説とがある。 古事記によれば、師木県主波延(はえ)の娘阿久斗比売(あくとひめ)を、日本書紀では事代主神の孫鴨王(かもおう)の 娘、淳名底仲津媛命(ぬなそこなかつひめのみこと)を皇后とし、大日本彦耜友尊(おおやまとひこすきとものみこと)あ るいは、大倭日子鋤鋤友命(おおやまとひこすきとものみこと)という皇子をなしたと伝えられる。38年在位し、古事記 では49歳、日本書紀では57歳で崩御した。畝傍山西南の御陰井上陵(みほとのいのうえのみささぎ)に葬られた。 欠史八代と言われる天皇たちの妃の氏姓には師木県主に関わるものが多い。古事記によれば、2代綏靖天皇、3代安寧天皇、 4代懿徳天皇、また日本書紀の一書に曰く、5代孝昭天皇、6代孝安天皇、さらに書記本文には7代孝霊天皇の皇妃も磯城 県主とされている。鳥越憲三郎氏などは、神武天皇から開化天皇までを葛城王朝と見て、現在の奈良県御所市付近を葛城王 朝の地盤と見なし、初期王権が地元の有力豪族の師木県主と結びついたのだとする。記紀の内容をどこまで信用するかによ るが、何らかの史実を含んでいるのではないかとする立場に立てば、葛城王朝論は検討の余地がある。

<懿徳天皇> (天皇陵巡りより転載) 懿徳天皇の懿(い)という字はこの天皇のためにだけあるような字だ。別名は「大日本彦耜友尊」(おおやまとひこすきと ものみこと)、あるいは、大倭日子鋤鋤友命(おおやまとひこすきとものみこと)。古事記によれば、師木県主波延(はえ) の娘阿久斗比売(あくとひめ)との間に、日本書紀では事代主神の孫鴨王(かもおう)の娘、淳名底仲津媛命(ぬなそこな かつひめのみこと)との間に生まれた第二子。綏靖天皇29年に誕生し、安寧天皇11年に16歳で立太子、同38年に安 寧天皇崩御に伴って即位したとされる。都は「軽曲峡宮」(かるのまがりおのみや)と、古事記、日本書紀で一致し、現在 の奈良県橿原市大曲町と考えられている。懿徳天皇も第二皇子である。ここにも末子相続思想の跡がみえる。

古事記によれば師木県主の祖、賦登麻和訶比売命(ふとまわかひめのみこと)を、日本書紀によれば兄、息石耳命(おきそ みみのみこと)の娘、天豊津媛命(あまとよつひめのみこと)を皇后に迎え、観松彦香植稲尊(みまつひこかえしねのみこ と:日本書紀)、あるいは 御真津日子訶恵志泥命(みまつひこかえしねのみこと:古事記)、武石彦奇友背命(不詳)とい う皇子女を残したとされている。前者が[第5代孝昭天皇]となる。在位34年で、古事記によれば45歳、書記では77歳 で、畝傍山南の繊沙谿上陵(まさごのたにのうえのみささぎ)に葬られた。

この天皇陵は自然地形を利用して築かれた前方後円墳だが、前方部は後になって付け足されたもののようである。一部周濠 らしきものの残っているところがあるがこれも後世の造作のようである。本来堀はなかったようだ。正面右に五葉の松があ る。

御陵の前の車道を5,6分歩くと左側に森が見え橿原神宮の西入り口へ来る。

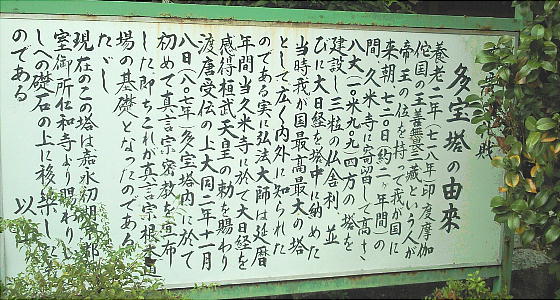

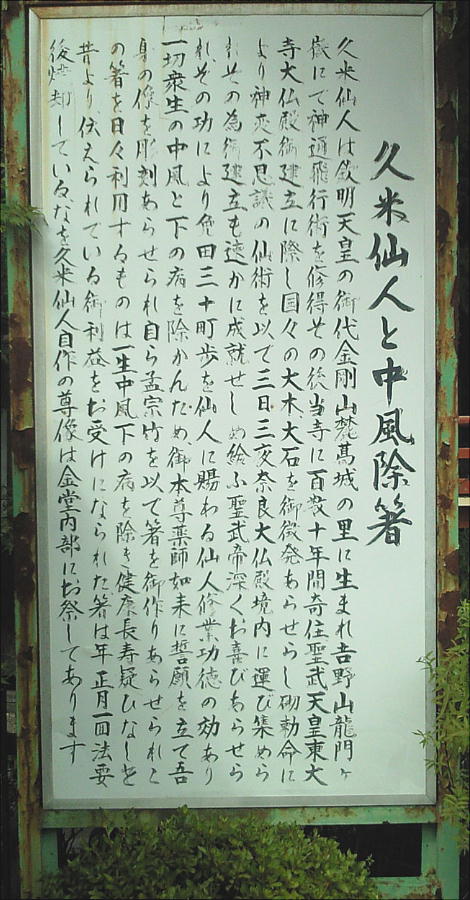

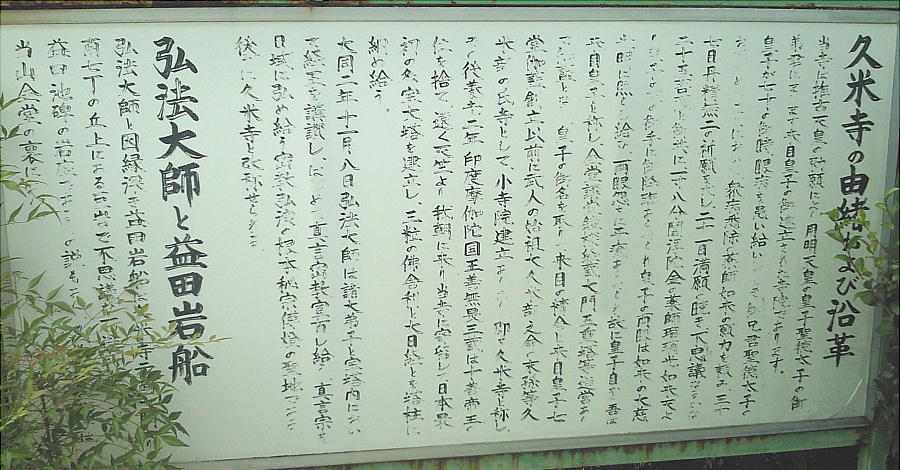

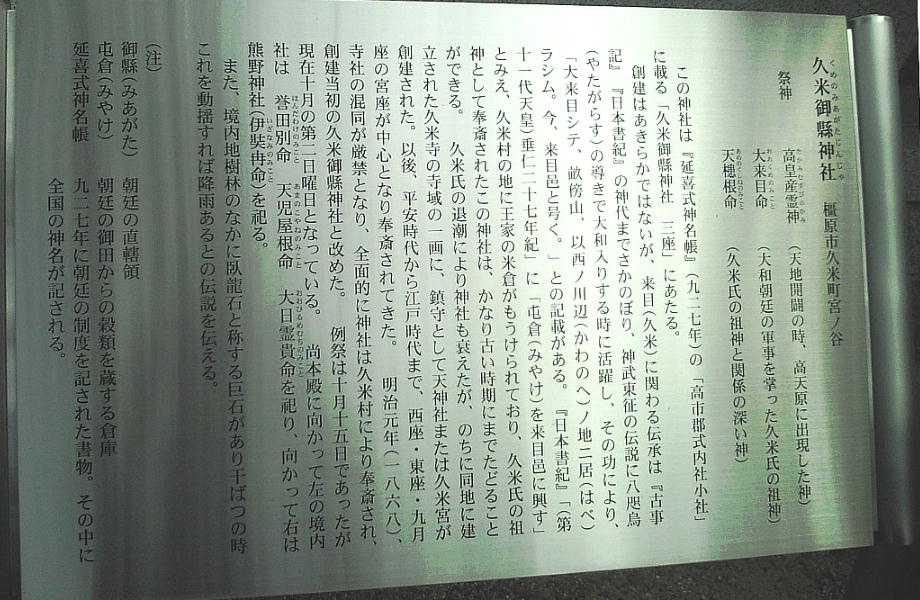

久米寺

この久米寺境内で昼食にする。昔の例会で、ここから山中へ分け入って、飛鳥まで歩いたことがある。

ここからメスリ山古墳まで歩くのは至難のワザなので、「橿原神宮前駅」から「桜井駅」まで近鉄電車のお世話になる。

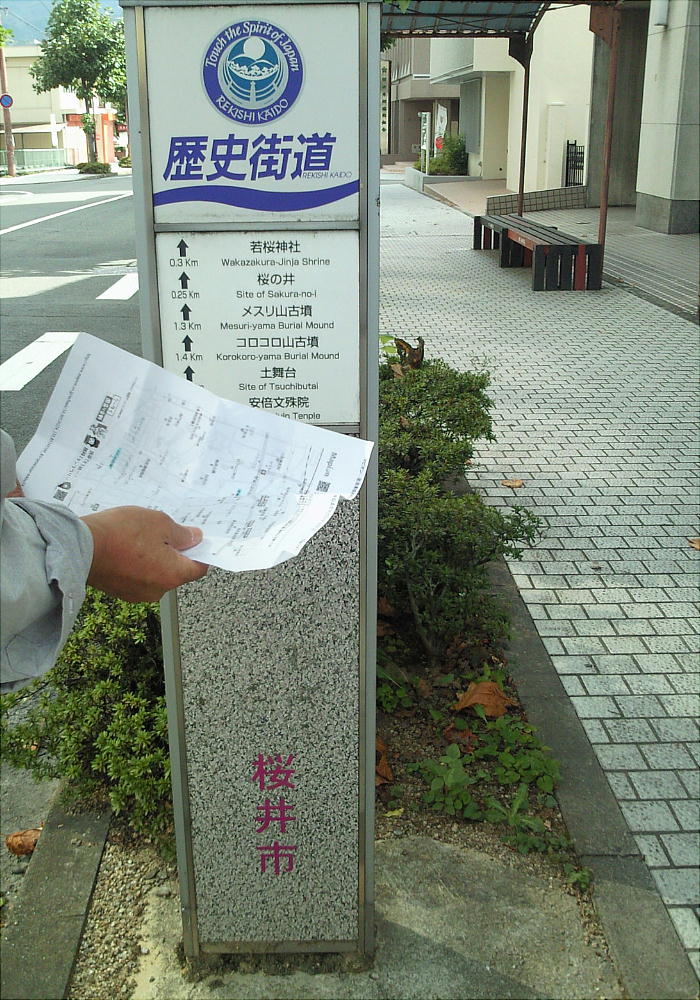

メスリ山古墳を目指して桜井市へ

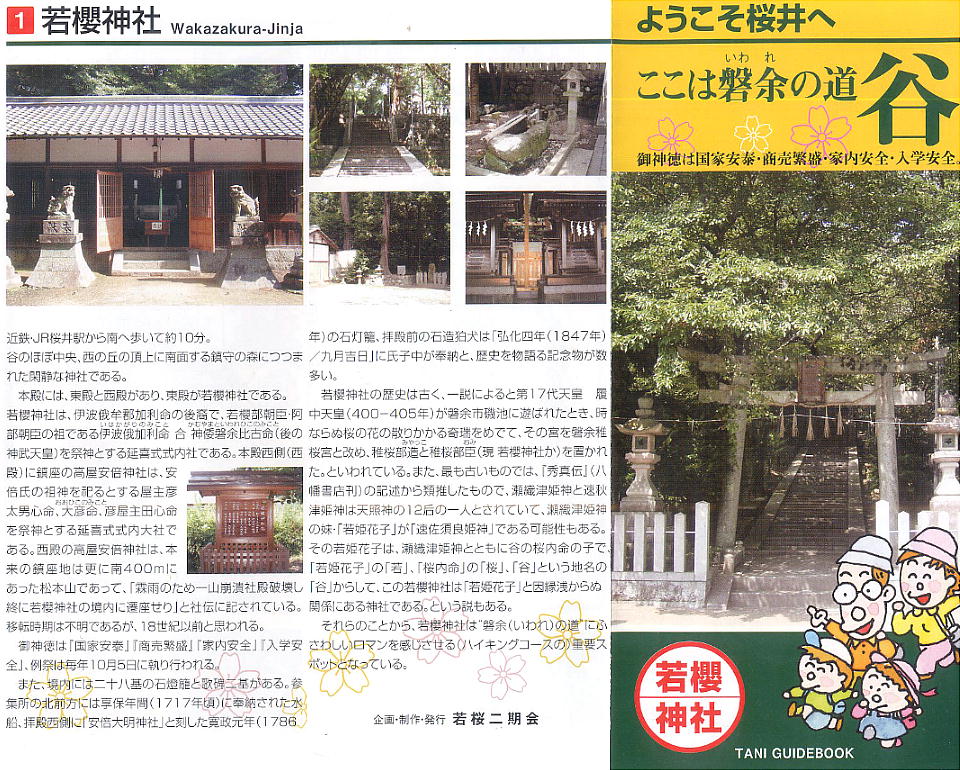

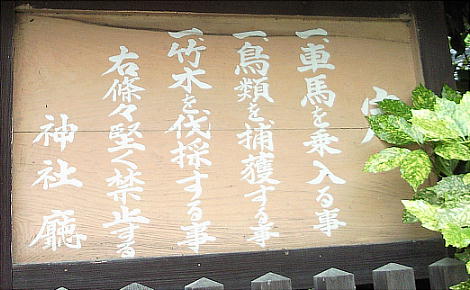

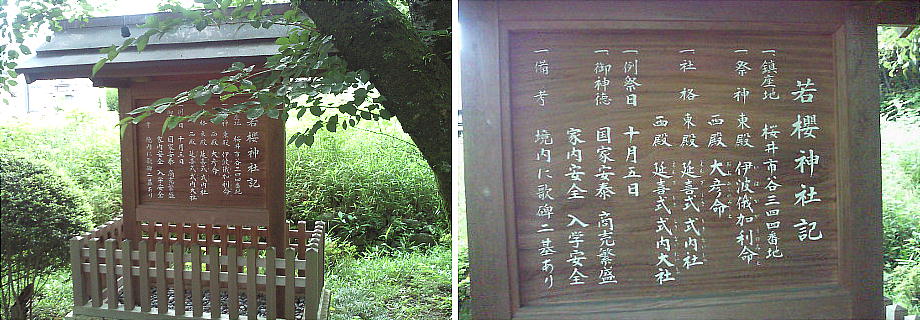

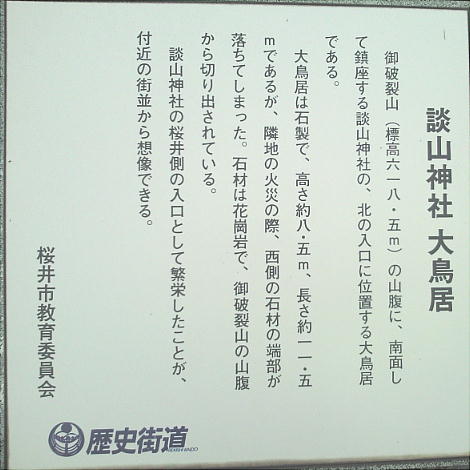

まずは若桜神社に寄って

クサハカ古墳を探したが

見つからなかったので安倍文殊院へ

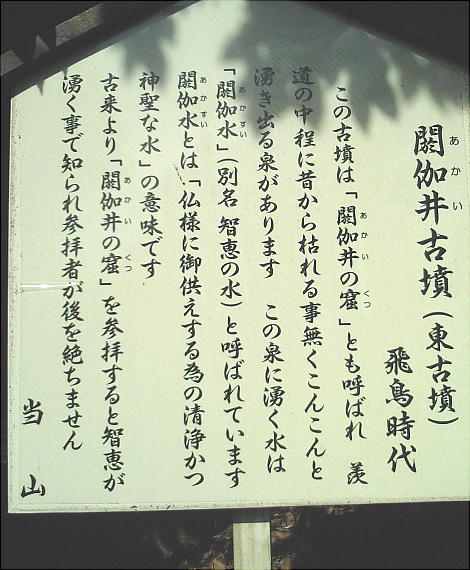

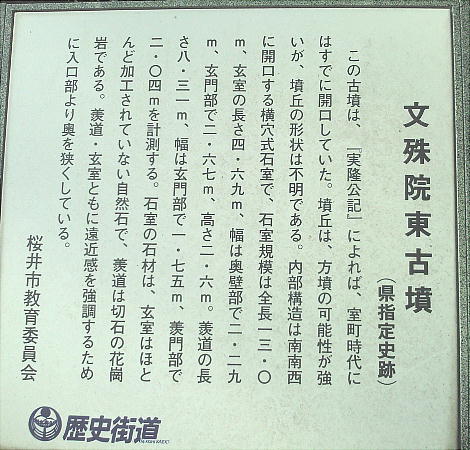

文殊院東古墳

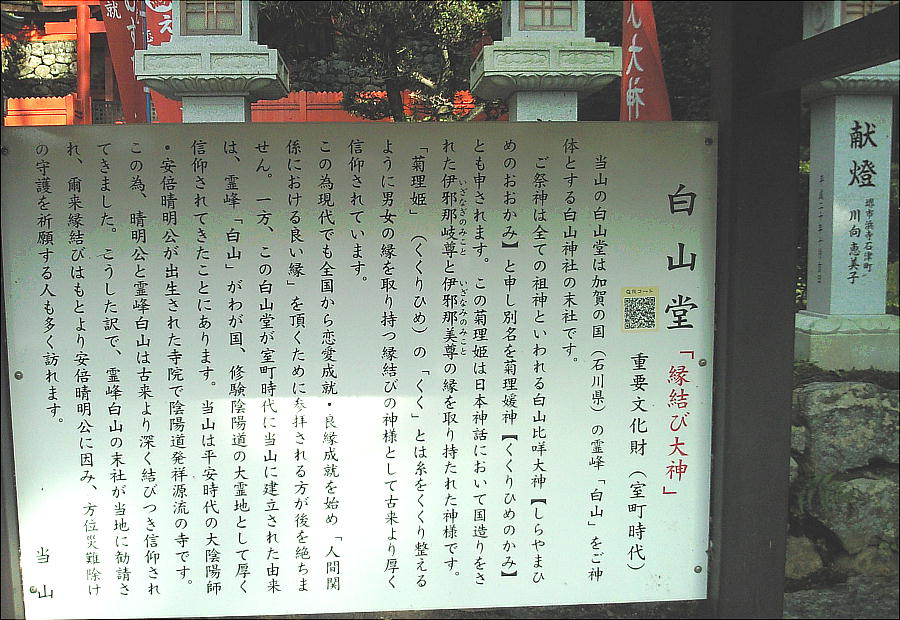

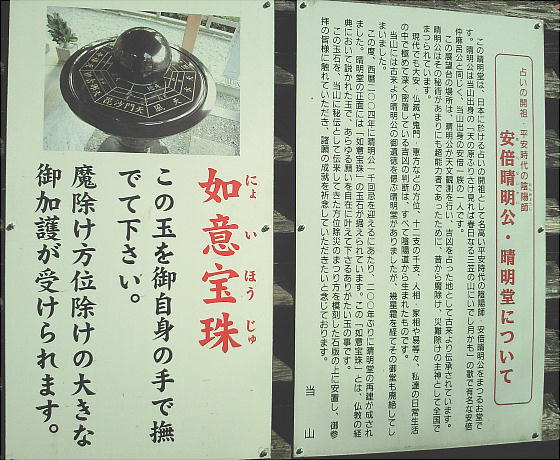

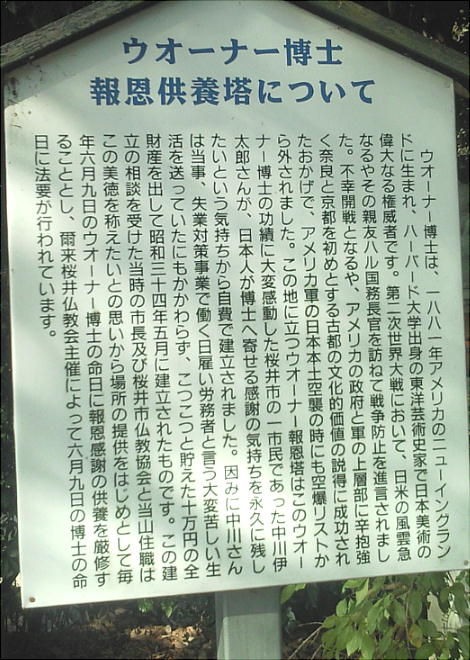

白山堂を経て安倍晴明堂へ

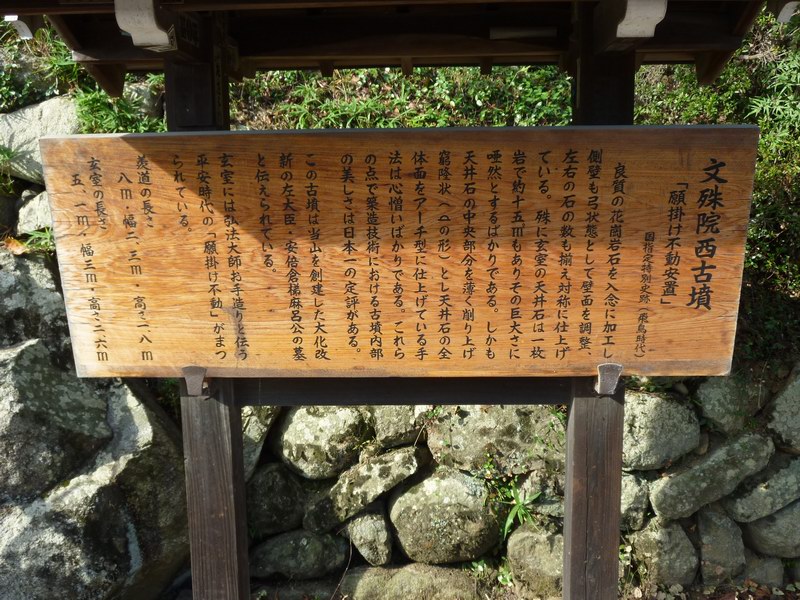

文殊院西古墳

ここではみなさん予期した通りの答えが。「こんなん古墳時代ちゃうで!」「インカみたい」「最近積んだんちゃう?」 「綺麗すぎるわ!」いえいえ、ちゃんと古墳時代なんですよ。桜井市の清水氏と話した時の会話を披露すると、「ヘェーっ」 「ほんまかいな?」「これで6世紀後半あたりか!」などと一様に驚きの声。しかしほんとにこの石積みには驚きますです。

桜井市文化財課の課長だった(当時)清水さんが、桜井市の石工さんとここに入ったときも、石工さんは「江戸時代ですかね こりゃ。」と最初の賜り、古墳時代と聞くと、皆さんと同じく「ヒェー!」と声を上げたそうな。

「信じられん!」「どうやって積んだんですかね?」「水平器みたいなもんがあったんやろか?」「天井、これ一枚岩でっせ!」

韓国へ行った時に覚えた、韓国式記念撮影。

文殊院を後にしてメスリ山古墳へ。

2010年12月、WIFEとおとずれた「安倍文殊院」

「メスリ山古墳」へは、上の大型アイコン(?)をクリックして下さい。

秋の定番コスモスを見て・・・。

これも秋の定番「桔梗」です。橋本さんが、「疲れたし、バス乗ろうで」というのでバス停を探す。なんと、1時間に1本の バスがくる4,5分前にバス停に到着。LUCKY! 桜井へ出て、近鉄桜井駅下の「百番」にて反省会。

みなさんお疲れ様でした。次回はいよいよ大仏師・勢山さんの「勢山工房」見学です。仏様製造現場を見れますよ。楽しみ、楽しみ。

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部例会 /もう一つの神武天皇陵

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部例会 /もう一つの神武天皇陵