Music: Twilight Zone

Music: Twilight Zone

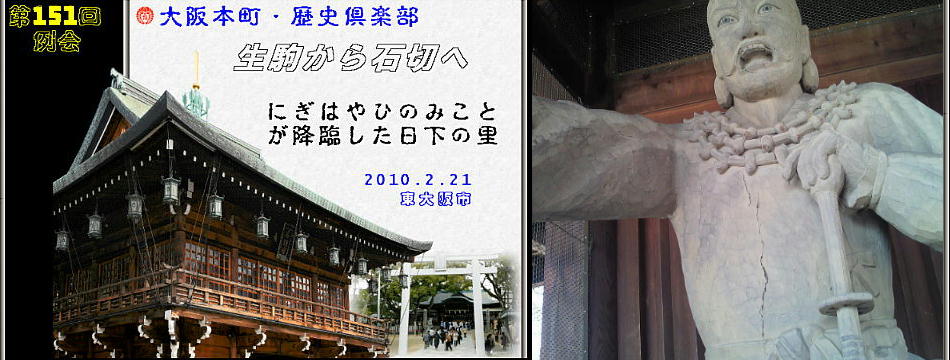

第151回例会 ニギハヤヒの降臨した哮峰(いかるがのみね)から石切神社へ ---------------------------------------------------------------------- 日時 : 平成22年2月21日(日曜日) 集合 : AM 9:30 近鉄生駒駅(近鉄奈良線・生駒線・けいはんな線) 持参 : 弁当、防寒具、雨具 行程 : 近鉄近鉄生駒鋼索線(生駒ケーブル)鳥居前駅 9:49発 − 宝山寺 − 生駒山上駅(350円)− 東海自然歩道で石切へ 散策路: 生駒山上 − 「大和八大龍王」神社 − 「大阪府民の森・ひらかた園地」 −「興法寺」 − 辻子谷水車 − 日下(クサカ)の地 − 石切神社(上の社)− 石切劔箭(いしきりつるぎや)神社 見所 : *生駒ケーブル 日本で初めて作られた歴史あるケーブルカー。 *石切劔箭(いしきりつるぎや)神社 祭神:饒速日命、宇摩志摩治尊(可美真手命) 饒速日の尊は河内の国の河上の哮峰(いかるがのみね)に天下った。宇摩志摩治尊(可美真手命)は饒速日の尊(ニギハヤ ヒノミコト)の子。御神体は神武天皇の蹴上石なる霊石と言う。神木の樟の木は天念記念物になっている。日下(草香)は 日の下(元)であり、かって河内湖が残っていた頃は、難波の海の最も東に位置し、西から生駒を目指して航海してきたら、 まず一番に上陸地として適した地である。 *辻子谷水車 かって辻子谷にあったという水車を地元民が復元した。 解説 : <先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)> 記紀には、神武天皇が畿内大和に入る前に、饒速日命が大和に天下っていたという伝承がある。饒速日命は物部氏の祖先である。 「先代旧事本紀」は、「旧事紀(くじき)」「旧事本紀(くじほんぎ)」とも呼ばれ、物部氏の伝承を記紀よりも遙かに詳しく伝えた、 平安初期頃に成立したと考えられる歴史書である。 ■序文には、推古天皇28年(620)に、勅によって聖徳太子が蘇我馬子とともに撰定したものとされ、近世になるまでは事実として そう信じられていた。しかし、本文の大部分が記紀や古語拾遺(こごしゅうい)からの引用で成っていることや、天皇謚号など、後代 になって出現したことに関する記載があることなどから、現在では聖徳太子らが編纂に携わったことはあり得ないと否定されている。 また、古事記、続日本紀、弘仁格式(こうにんきゃくしき)などと比べて、序文の形式が当時のものと異なっていることも指摘され、 日本書紀推古28年の条に、「皇太子・嶋大臣、共に議りて、天皇記及び国記、臣連伴造国造百八十部并て公民等の本記を録す」と いう記事がある事から、先代旧事本紀はこれに付会して成立年代をさかのぼらせた「偽書」であるという声が強い。 また、推古天皇が史書の編纂を命じた年月日が本文と序文の両方に記載されているが、双方で日付が異なっている。 序文では暦の干支の扱いも誤りがある。同一の著者が書いたのであればこんなことは起こらないはずで、明らかに序文は本文とは別 人の作と思われ、これらも、偽書説を補強する材料となっていた。しかし近年、作為的な部分は序文など一部分だけで、記紀に準じ る史料価値をみとめてもよいのではないかという意見もある。 旧事本紀の内容自体は、「古事記」「日本書紀」と同じような内容の事績がつづられていて、神代から推古天皇に至るまでの内容が、 記紀、古語拾遺などを参考にして書かれているのだが、「偽書」とされるのは上記の「聖徳太子の撰」を騙ったと見られているため で、内容的には、全体に物部氏に関する独自の伝承が織りこまれており、これには拠るべき古伝があったのではないかとする見解で ある。先代旧事本紀の物部氏の伝承や国造関係の情報は、ほかでは得られない貴重なもので、推古朝遺文のような古い文字の使い方 があるので、相当古い資料も含まれている可能性がある。 本居宣長は、「古事記伝・巻一」で、「(先代旧事本紀)の巻三の饒速日命が天から降るときの記事と、巻五の尾張の連、物部の連 の世つぎ(系譜)と巻十の「国造本紀」などは、他のどの書物にも見えず、あらたに造作した記事とも思えないので、しかるべき古 書があって、そこからとったものだろう。」と述べているが、現代でもこれに与する研究者は多い。 私も、記紀に書かれていない事績や、物部氏の系譜などは、明らかに記紀とは違う古伝から編纂したものだろうと考える。物部氏伝 承自体がすべて偽作されたわけではないと思う。巻五の「天孫本紀」、巻十の「国造本紀」は尾張氏・物部氏の伝承等古い資料によ っていると思われ、記紀にはない記述がみられる。 ■先代旧事本紀の構成は、全十巻から成っており、 第一巻「神代本紀」 「陰陽本紀」 天地のはじまりから、天照太神ら三貴子の誕生まで。 第二巻「神祇本紀」 天照太神と素戔烏尊の誓約から、素戔烏尊の高天原追放まで。 第三巻「天神本紀」 物部氏の祖神である饒速日尊の天降りから、出雲国譲りまで。 第四巻「地祇本紀」 素戔烏尊・大己貴命ら出雲神の神話。 第五巻「天孫本紀」 饒速日尊の後裔とする尾張氏と物部氏について。 第六巻「皇孫本紀」 瓊々杵尊の天降りから、神武東征まで。 第七巻「天皇本紀」 神武天皇の即位から、神功皇后まで。 第八巻「神皇本紀」 応神天皇から、武烈天皇まで。 第九巻「帝皇本紀」 継体天皇から、推古天皇まで。 第十巻「国造本紀」 大倭国造から、多ネ嶋国造まで、135の国造の由来について。 である。なお、旧事紀には七十二巻本と三十巻本のものなどもあるが、両書とも江戸時代につくられたもので十巻本旧事紀とは全く の別物である。 物部氏の祖神・饒速日尊(にぎはやひのみこと)について、古事記は神武天皇の東征に続いて饒速日尊が天降って来たと記し、日本書 紀は神武天皇の東征以前に大和に天降り、「天神の子」を称して、神武天皇もそれを認めたとしているが、饒速日尊がいつ天降り、 神々の系譜上どこに位置するのかについては全く触れていない。 一方先代旧事本紀では「神代本紀」において、中臣氏や忌部氏、阿智祝部氏らを、皇室に連なる神世七代天神とは別の独化天神の後 裔として、皇室と距離を取らせる一方、「天神本紀」などでは、饒速日尊を尾張氏の祖神である天火明命と同一神にして、瓊々杵尊 と同じ「天孫」に位置づけ、物部氏の格の高さを主張している。 また、物部氏の人物が、「食国(おすくに)の政(まつりごと)を申す大夫」「大臣」「大連」といった執政官を多く出し、代々天 皇に近侍してきたことを強調している。「先代旧事本紀」は、まだまだ偽書説も根強く、その取り扱いに注意を要するとはいえ、文 献の絶対数が少ない古代の研究のためには、貴重な資料の一つであることは確かである。 饒速日の尊が天下った場所について「先代旧事本紀」は以下のように記録している。 「饒速日の尊は、天神の命令で天の磐に乗り、河内の国の河上の哮峰(いかるがのみね)に天下った。さらに、大倭の国の鳥見白庭 山にうつった。」 ここでいう「哮峰」とはいったい何処なのだろうか。現在、哮峰の所在地については幾つかつの説がある。 1.哮峰=北河内郡説 交野市私市(きさいちし)にある磐船神社の「磐船」の地で、磐船神社の社殿の後ろに大きな岩があり石船岩と言われている。 交野の地は、摂津・河内から大和に入る要衝である。後の神武天皇が長髓彦と戦った孔舎衛(くさえ)の坂もこの近くである。 また交野の地は肩野物部氏の本貫地でもある、という説。 2.哮峰=南河内郡説 南河内郡河南町平石にある磐船神社の近くの山であるとする説である。哮峰=平石説をとる秋里籬島はその著書『河内名所図会』 に次のように記す。 「磐船。社頭のところどころにある。船の形に似て、艫へさきがあって、なかがくぼんでいる。土地の人はいう。この山のなか に48個あるのだろう。」という。 3.哮峰=生駒山上説 孔舎衛(くさえ)の坂は、現在の東大阪にある「日下」であり、ここから、くさか − ひのもと − にっぽん、という呼び 名が始まったとする。西から来たニギハヤヒが、船をおりて最初に上陸するのは、河内湖の東端にあった石切の付近であり、神 武と長髄彦が戦った日下(くさか)は生駒山の麓であるとする。また饒速日命を祭神とする石切神社もあり、神宝に画文帯神獣 鏡や環頭太刀柄頭がある。 今回は、上記3の「哮峰=生駒山上説」を行く散策である。

近鉄生駒駅に集合して、生駒駅に隣接した「鳥居前駅」から生駒山ケーブルカーに乗る。お子達向けのワンニャン電車。

この線には何度か乗ったが、「宝山寺」には行った事が無いので、ここで途中下車。

かっては「生駒温泉」と言えば、近畿圏有数の歓楽街だった。私が大阪へ来た30数年前には、「大阪中の芸者は皆ここで修行して、 各地(今里、信太山・・・)へ散っていくのだ」と聞いたが、今はその面影はない。しかし、まだ旅館街は健在だ。

温泉街を抜けて宝山寺へ向かう。

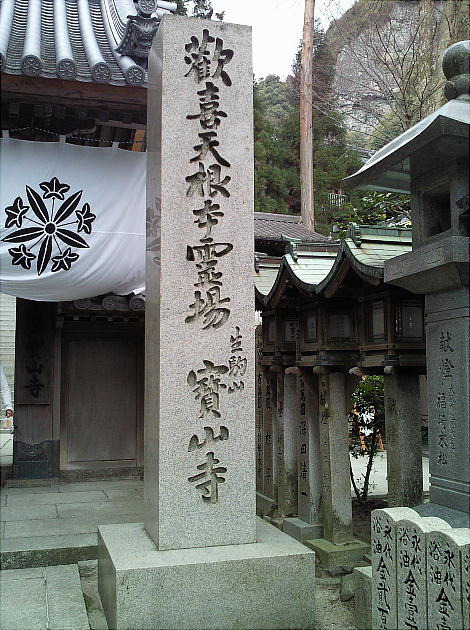

宝山寺参拝

上の献塔は、有名な浪曲師だそうだ。梅中軒鶯堂、富士月子。

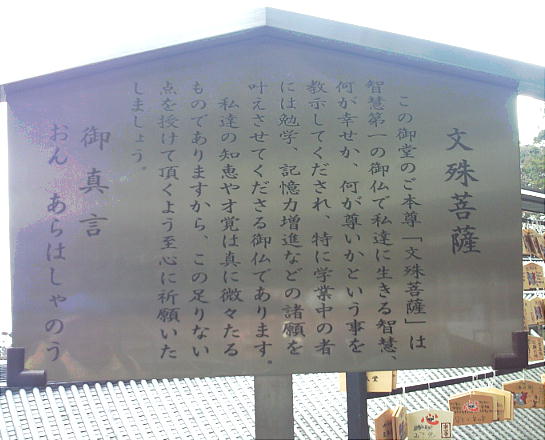

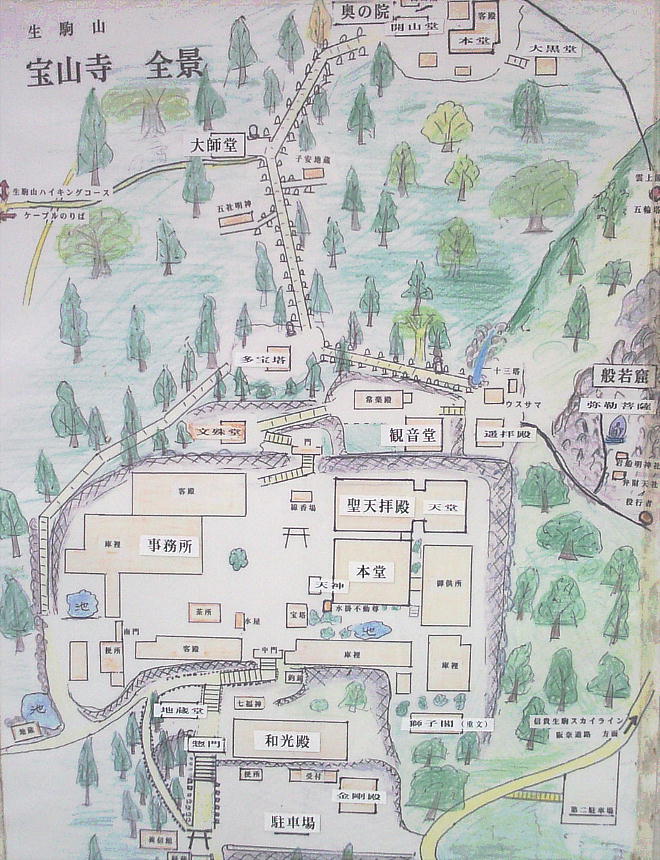

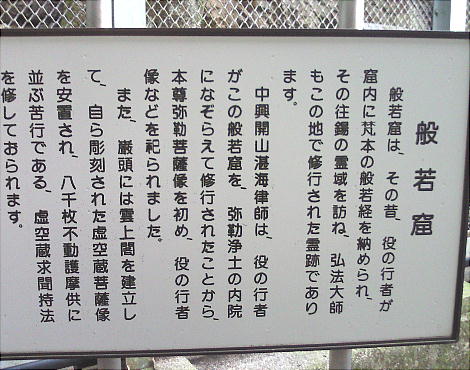

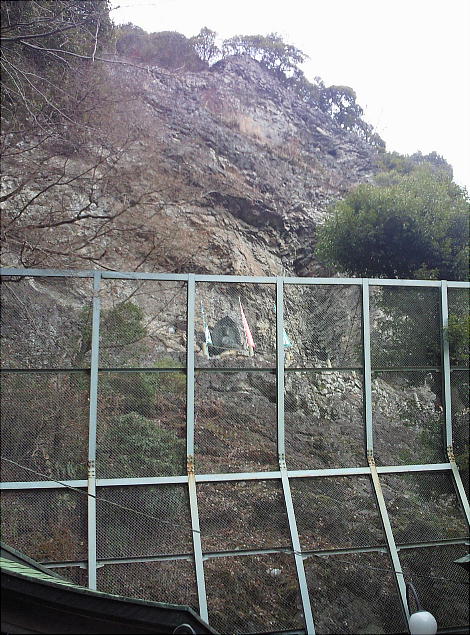

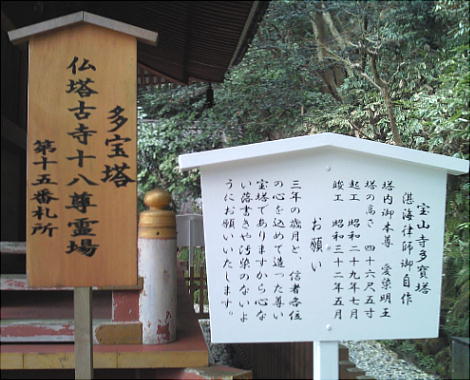

宝山寺 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 所在地 : 奈良県生駒市門前町1番1号 山号 : 生駒山(いこまさん) 宗派 : 真言律宗 寺格 : 大本山 本尊 : 不動明王(重要文化財) 創建年 : 延宝6年(1678年) 開基 : 湛海 別称 : 生駒聖天、生駒の聖天さん、生駒さん 札所等 : 仏塔古寺十八尊 第15番 真言宗十八本山13番 大和十三仏霊場1番 近畿三十六不動尊29番 西国愛染十七霊場14番 : 役行者霊蹟札所 神仏霊場巡拝の道 第29番 文化財 : 子閣、厨子入木造五大明王像ほか(重要文化財)紙本墨画十巻抄10巻、観世世阿弥能楽伝書8点ほか(県文化財) 宝山寺(ほうざんじ)は、奈良県生駒市門前町にある真言律宗大本山の寺院。生駒聖天(いこましょうてん)とも呼ばれる。山号は 生駒山(いこまさん)。1678年に湛海律師によって開かれた。本尊は不動明王。鎮守神として歓喜天(聖天)を聖天堂に祀っている。 仏塔古寺十八尊第十五番。

生駒山は伝承によれば斉明天皇元年( 655年)に役行者が開いたとされる修験道場で、空海(弘法大師)も修行したと伝わる。その 当時は都史陀山大聖無動寺(としださん だいしょうむどうじ)という名であったという。江戸時代の延宝6(1678年)に湛海律師 が再興し、歓喜天を祀った。この時が事実上の開山と思われる。 江戸時代には、宝山寺は商売の神として大阪庶民の信仰を集めた。京都の皇室や江戸の徳川将軍家、郡山藩主柳沢家からの祈願もあ り、聖天信仰の霊場として名高い。1918年には日本最初のケーブルカー、生駒鋼索鉄道(現、近鉄生駒鋼索線)が敷設されるほどだ った。歓喜天を祭り、現在でも年間 300万人の参拝客を集めるとされる。宝山寺のある霊峰・生駒山には宝山寺以外にも在日韓国人 系のシャーマニズム信仰の場(朝鮮寺)が多く集まっている。 建造物 : 本堂 聖天堂 多宝堂 獅子閣(重要文化財) 文化財 : 重要文化財 獅子閣-明治17年(1884年)建立の洋風建築。 厨子入木造五大明王像 5体-元禄14年(1701年)湛海作。 絹本著色春日曼荼羅図 絹本著色愛染明王像 絹本著色弥勒菩薩像 能本(世阿弥筆)5巻 奈良県指定文化財 紙本墨画十巻抄10巻 観世世阿弥能楽伝書8点 金春禅竹能楽伝書5点 金春家武芸関係資料13巻 その他 木造湛海律師坐像-宝山寺中興開山・湛海律師の肖像彫刻。 <交通> 近鉄生駒鋼索線宝山寺駅、梅屋敷駅(梅屋敷駅の方が近く、本堂まで下りになるので楽である。) 信貴生駒スカイライン

<宝山寺と近鉄創業期> 1914年4月30日に現在の近畿日本鉄道(近鉄)の直系母体会社である大阪電気軌道(大軌)が初の路線である上本町駅(現、 大阪上本町駅)〜奈良駅(現、近鉄奈良駅)間の路線(現、近鉄奈良線)を開業させた際、生駒山の麓に生駒駅が開設されて宝山寺 の参詣者は大幅に増加したといわれる。しかしその生駒山を貫く生駒トンネルの莫大な開削費用負担や、沿線人口が少なく観光客頼 みであった輸送が雨天期になって減少したことで、大軌は「大阪天気軌道」と揶揄された。 開通して間もない6月下旬には、社員給料の支払いはおろか翌日に使う切符の印刷費も出せないほどに財政が窮乏した。同社の取締 役の一人であった金森又一郎(後、同社の代表取締役・社長)は夜遅く宝山寺に向かい、寺に乗車券10万枚と引き換えに賽銭を貸 して頂けないかと頼み込んだ。 その結果、当時の管主は「大軌が開業する際に宝山寺が生駒に駅を設けることを請願したため、貴社は生駒トンネルの建設に苦しむ こととなった。よって当寺にも大軌の苦境の責任がある。力になれるならぜひとも」として、快く資金を都合してくれたという話が 残っている。この賽銭は給料にも回されたため、当時の大軌社員の給料袋はズッシリ重かったという。 今も宝山寺には、金森の書いた借用証書が残されているという。また、日本初のケーブルカーが生駒に開業した要因の一つには、上 記の話に対する大軌の礼というものもあったといわれる。

生駒山上遊園地[テーマパーク・遊園地] 大阪平野と奈良盆地を見渡せる標高642mの生駒山上にある遊園地。夏は夜間営業も行われ、納涼をかねて夜景を楽しみに訪れる人も 多い。犬猫をはじめ小動物とふれあえるペットふれあいの森(料金:800円、時間:11〜16時季節により変更あり要問合せ)や、はる か大阪湾や六甲山まで見渡せる飛行塔などアミューズメントも各種揃い、家族連れからカップルまで楽しめる。

上の写真をクリックしてもらえば、生駒山からの大阪平野がパノラマで見れます。

生駒山頂からのルートは、遊園地の駐車場の前からの登山道を下る。

生駒山の中腹は「大阪府民の森・ひらかた園地」という広大な森である。

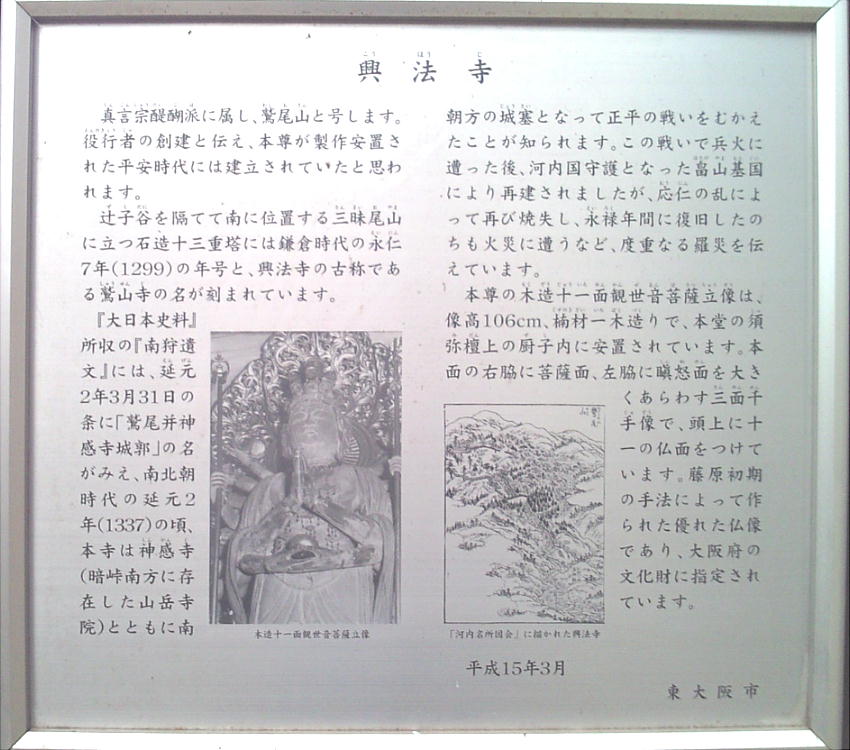

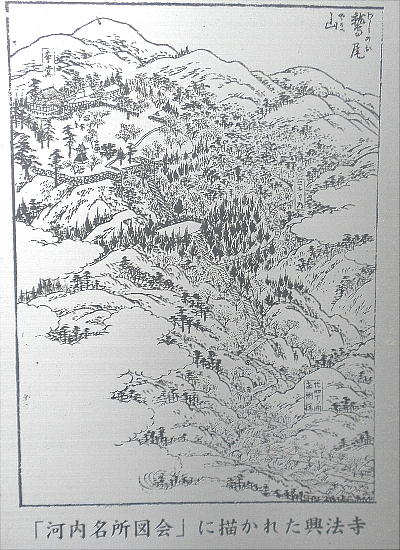

山頂から石切方面を目指して降っていくと、だいぶ麓へ降りてきたところに「興法寺」という寺がある。

興法寺参拝

山門の前には大きな鳥居と「大聖歓喜天」の石碑がある。

興法寺は、役行者が開基し、弘法大師空海が諸堂を整備したと伝説される寺院。伝説では、千手寺を開いて神並村(こうなみむら) にあった役行者は、生駒山の東に吉祥を表す雲がたなびくのを見て、氷室滝(ひむろのたき)という滝にちかづいてみると、そこに 氷室権現という神があらわれて、「大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)」いわゆる「聖天(しょうてん)」像を授けられたという。 さらに時は下って平安初期は弘仁六年( 815)、弘法大師空海がこの地に参籠のおり、九頭龍(くずりゅう)権現が出現して、役行者 が授けられた聖天像を授ける。そこで弘法大師は、この地に諸堂を建立し、鎮護国家の道場としたと伝えられている。しかし、南 北朝時代は正平三年(1348)に起こった四条畷合戦によって諸堂消失。永禄六年(1363)に大西丹後守浄味が再興し、参道に桜を植え たという。

境内は木々に建屋が溶け込んでいるようである。

「歓喜天堂」には役行者が氷室権現より授かったと伝えられている歓喜天と空海の自作の大黒天が祀られている。

興法寺が本尊としているのは、元正天皇の代、行基菩薩が勅をうけて造立したという伝承される千手観音である。しかし、実際は 平安後期の作で、大阪府指定文化財となっている。聖天は境内に入ってすぐ右にある聖天堂に祀られている。また、境内の左には 護摩堂があり、本尊は烏枢沙摩(うすさま)明王で、左右に不動明王と役行者を奉祀している。烏枢沙摩明王は、不浄を消し去る明 王とされ、寺院ではしばしばトイレに祀られる。興法寺の烏枢沙摩明王は、他の寺院ではあまり拝することの出来ない、大変大き な姿をしている。

所在地:大阪府東大阪市上石切町2丁目 最寄駅:近鉄奈良線「石切」下車、辻子谷越えを東へ、約2KM 徒歩約45分、OR 生駒山頂より下る徒歩約20分

辻子谷の登り口から興法寺までは道がコンクリートと後半は石畳の道。この間の道の主に左側に石佛が多く並んでいる。

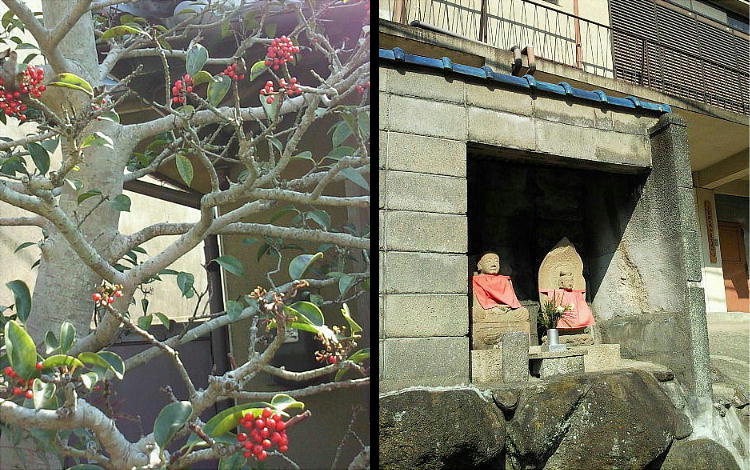

門前近くの道端にある石仏。

石切駅の近くから興法寺までの参道に、弘法大師と1番から88番までの四国八十八カ寺の本尊が、ぺアで置かれている。

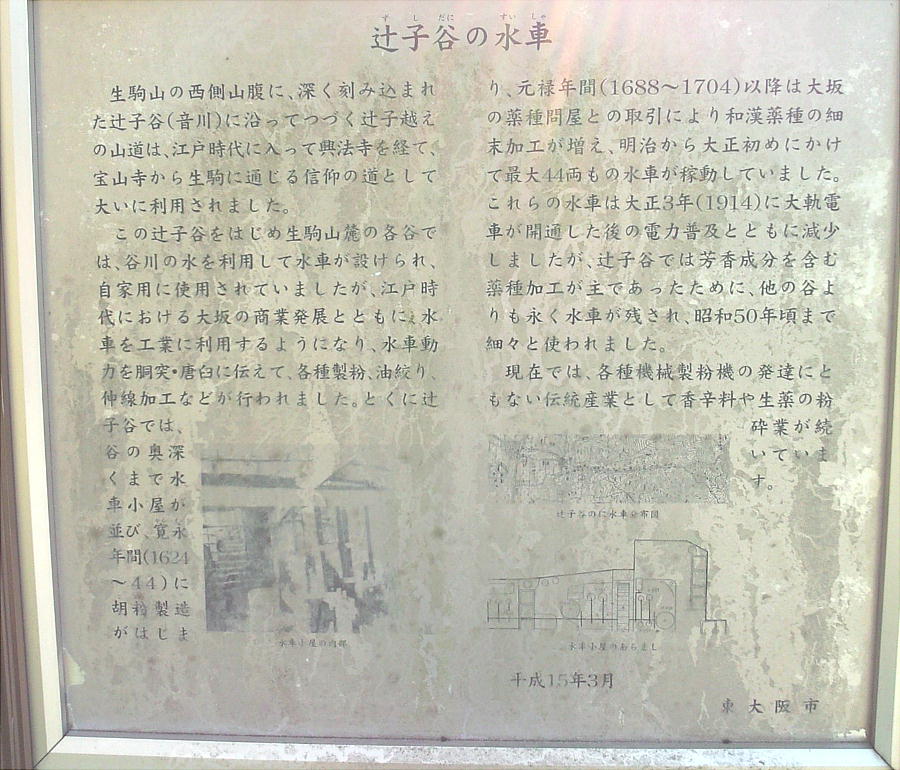

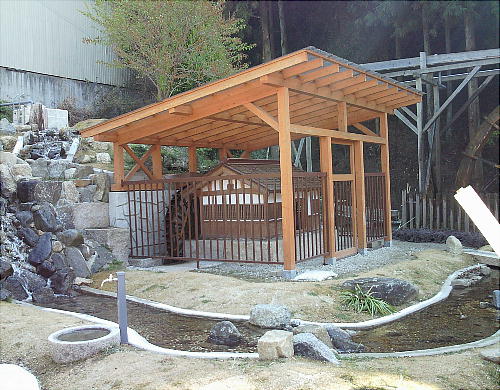

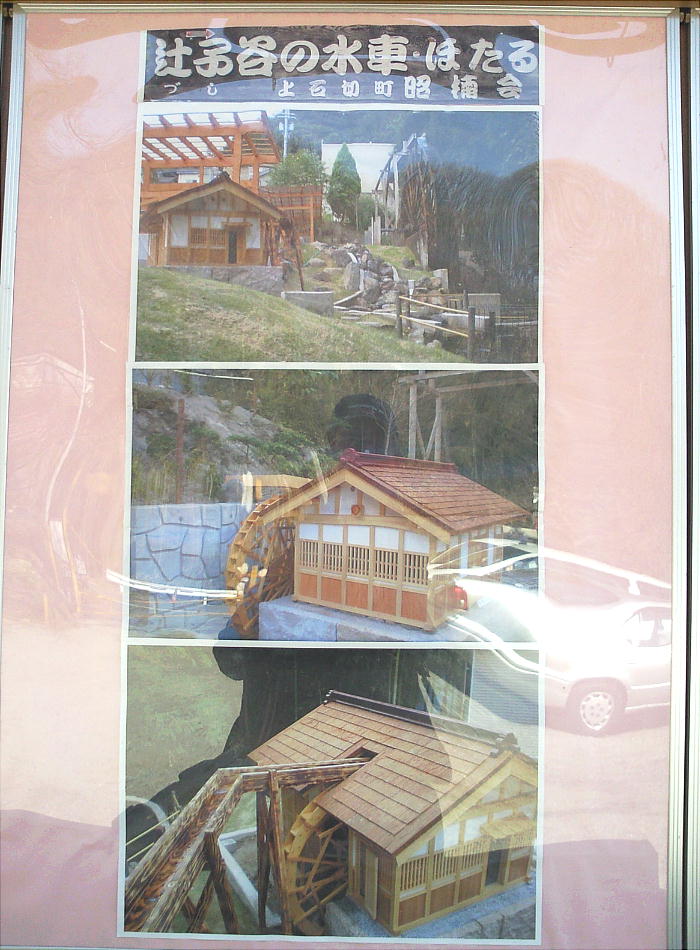

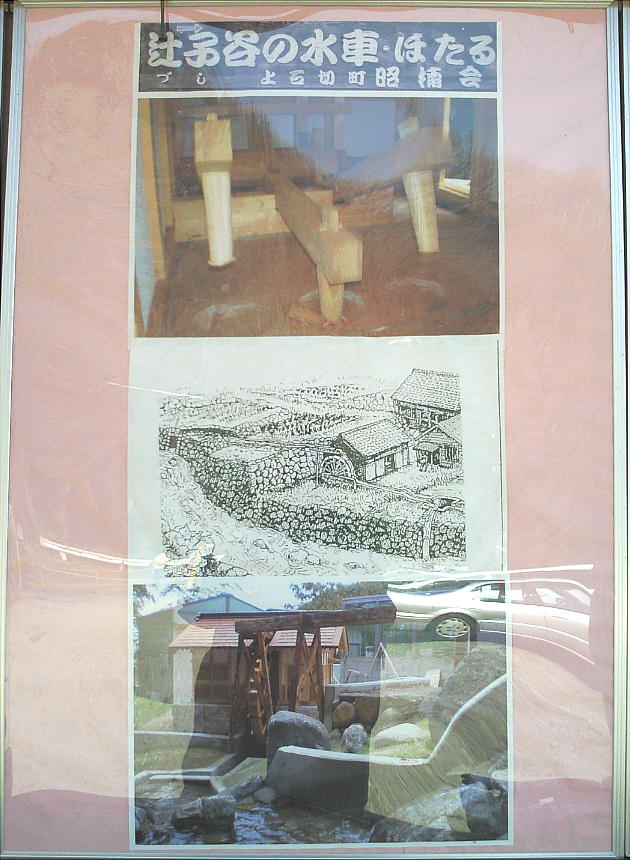

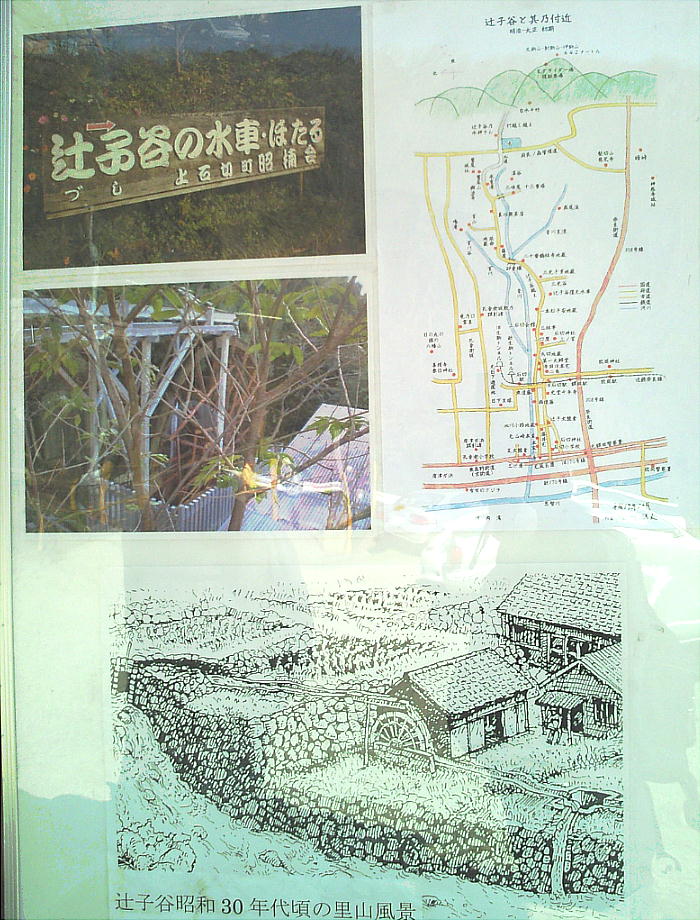

復元・辻子谷水車

上左は、辻子谷にあったという水車を模したもの。昔ここに実物が掛かっていた。ここから下方一帯が日下の地である。

石切神社・上の宮

石切神社(上の社) 元々の本社である。明治初期に廃止され昭和46年再興された。石段と木々が美しいが、左手にはきんきらきんの宝物殿のような 建物が建っている。裏手が生駒山になる。石切神社下宮(通常、こちらが石切神社と呼ばれる)からここへは、神社から東へ1km、 近鉄奈良線をくぐって登ってくる。

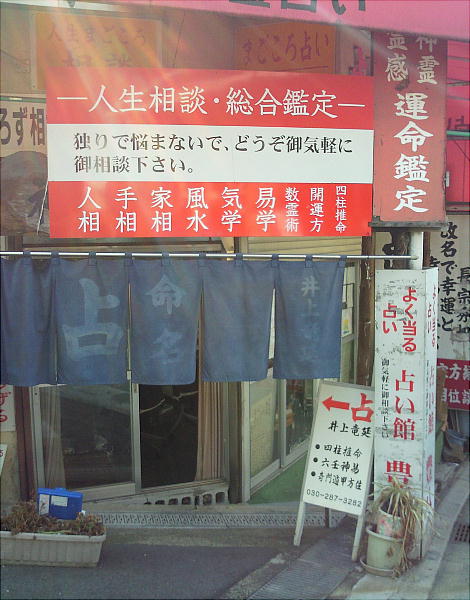

石切神社・門前町商店街

参道の両側には易、占いの店がひしめいている。どこの店にも「NO.1」と書いてあるのがおかしい。

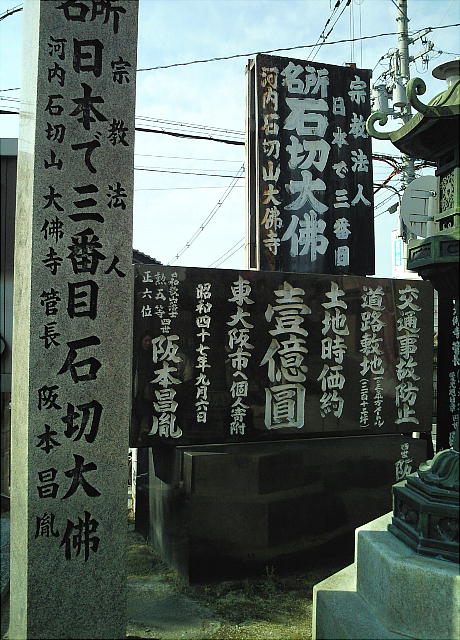

これはいただけない。徳が低いと暴露しているような大仏だ。

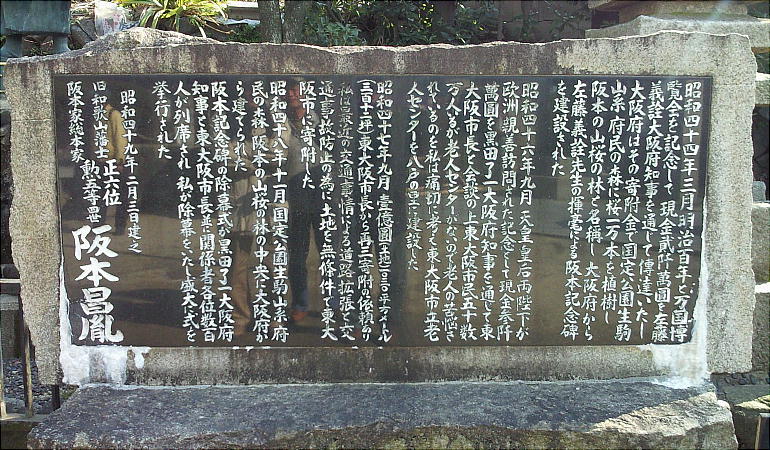

正興寺山遺跡

謎の反正(はんぜい)天皇の御廟所 ー東石切公園ー 正興寺山またの名を丸山と呼ぶこの山は、「ホテルセイリュウ」の西方、近鉄線の西にあった標高80メートルの独立した山である。 この山が『反正天皇の御廟所』つまり、墓であったことを記した古絵図(1822年)がある。また、『大阪府全誌』にも、この山を 丸山と呼び、古墳があったと伝えている。反正天皇は、5世紀の前半に活躍した第18代天皇で倭の五王の中の珍にあたるとされ ている。古事記、日本書紀には、堺市に分布する百舌鳥古墳群に陵墓があるとされ、宮内庁比定の陵墓もそこにあり、正興寺山の 上に存在した古墳が天皇稜であったとはちょっと考えにくい。

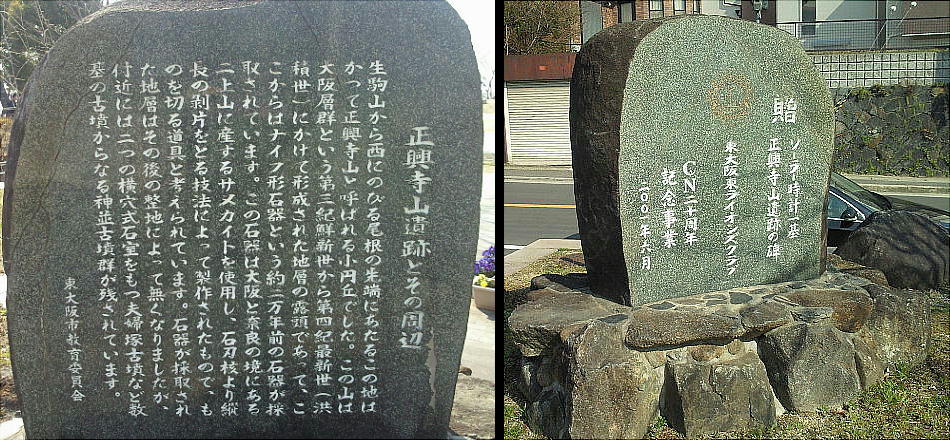

生駒山から西にのびる尾根の先端にあたるこの地はかって正興寺山と呼ばれる小円丘だった。大阪層群という第三記鮮新から第四 記最新世(洪積世)にかけて形成された地層の露頭であって、ここからはナイフ形石器という約二万年前の石器が採取されている。 この石器は大阪と奈良の境にある二上山に産するサヌカイトを使用し、石刃核より縦長の剥片をとる技法によって製作されたもの で、ものを切る道具と考えられている。石器が採取された地層は、その後の整地によって無くなり広場となって、平成12年東石 切公園に生まれ変わった。

東大阪市域に人々がくらしはじめるのは、約2万年前の旧石器時代にさかのぼる。生駒山の山腹にある草香山遺跡・千手寺山遺跡 ・正興寺山遺跡や山裾にある神並遺跡・鬼虎川遺跡などからは、サヌカイト製の打製石器がみつかっている。旧石器時代の割って つくる石器は、二上山でとれるサヌカイトが使われている。サヌカイトは、割ると鋭い刃をつけることができる。 上右の写真は、石切神社付近にある神並遺跡からみつかったサヌカイト製のナイフ形石器である。左は、生駒山の中腹にある草香 山遺跡からみつかった槍の先に取り付けた有舌尖頭器。

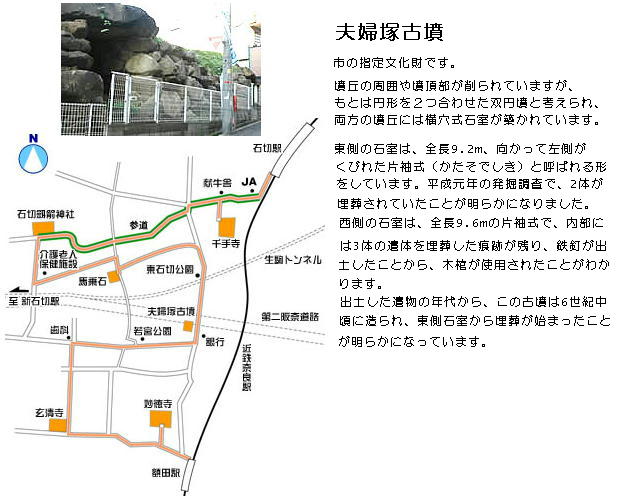

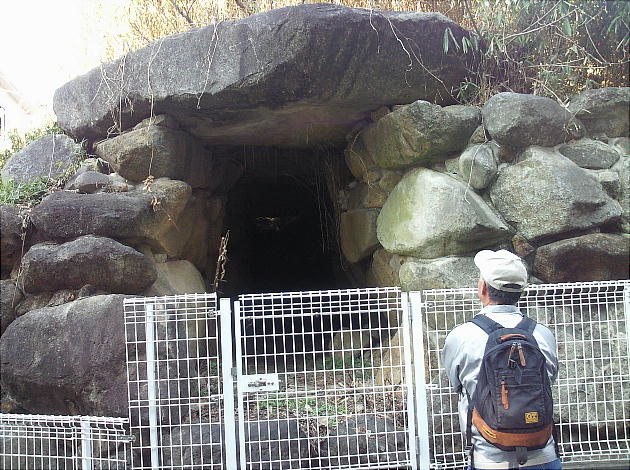

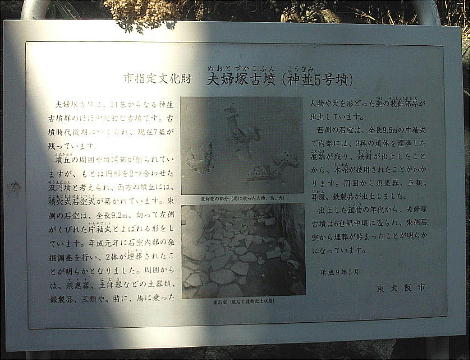

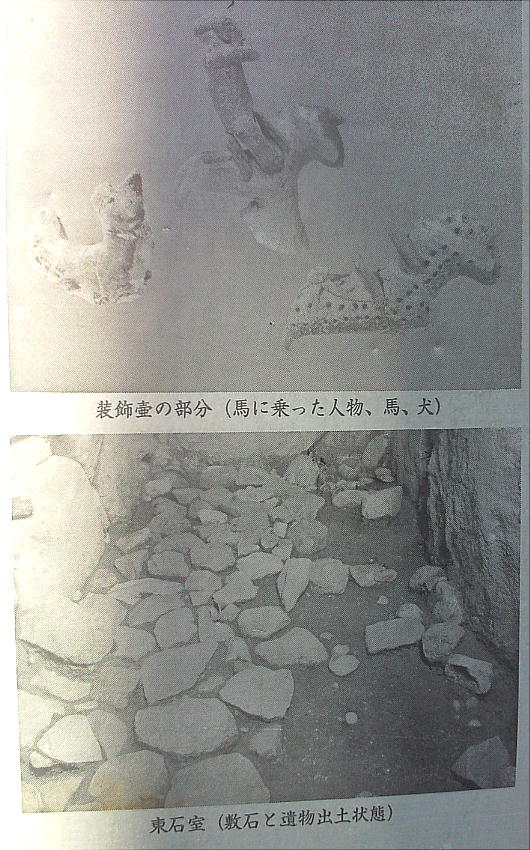

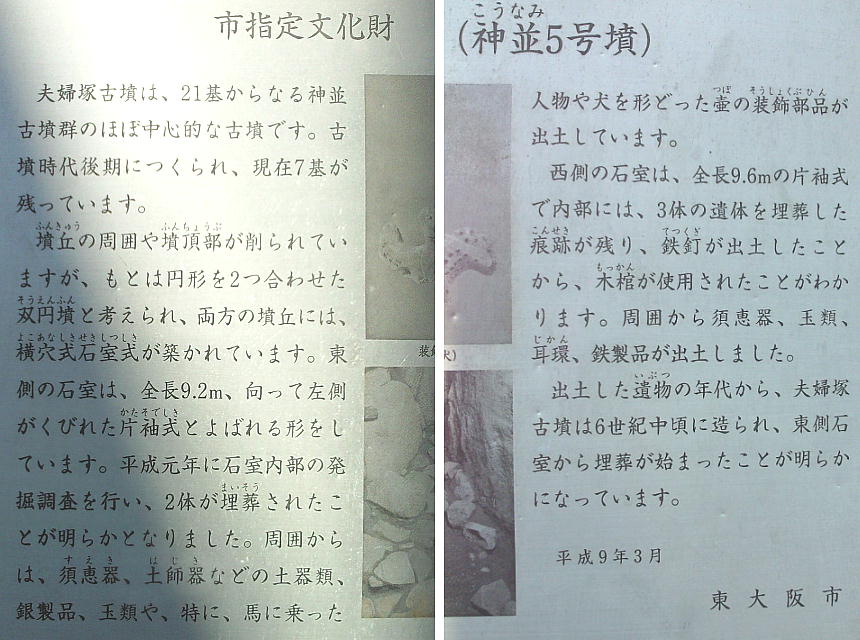

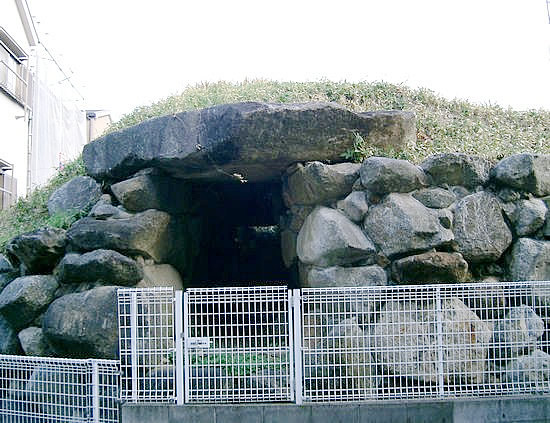

夫婦塚古墳

再び、石切商店街

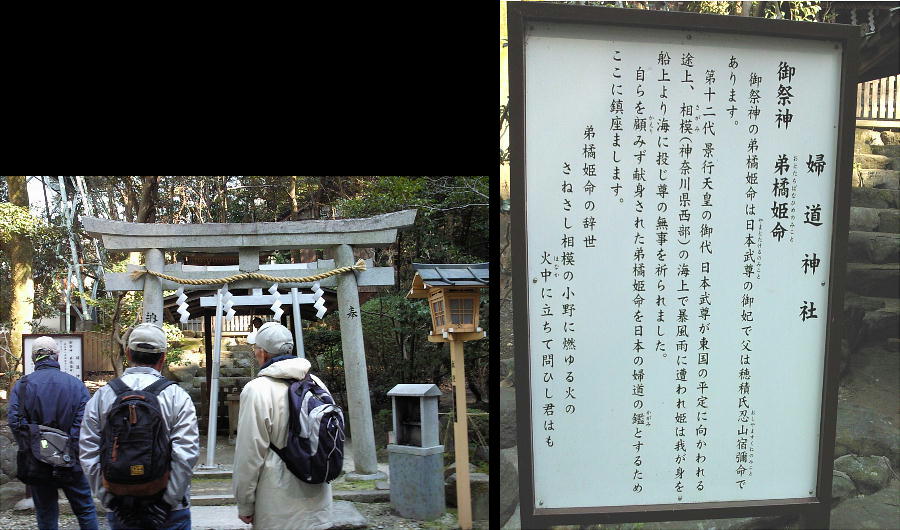

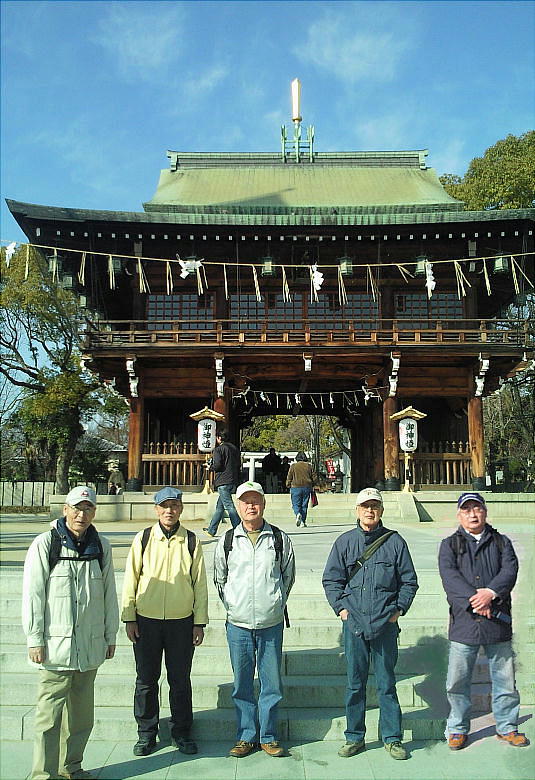

石切神社

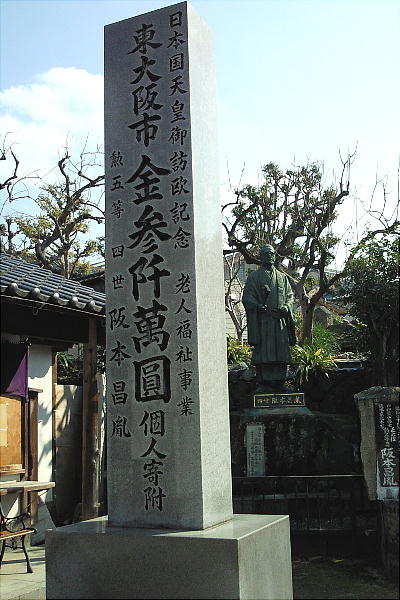

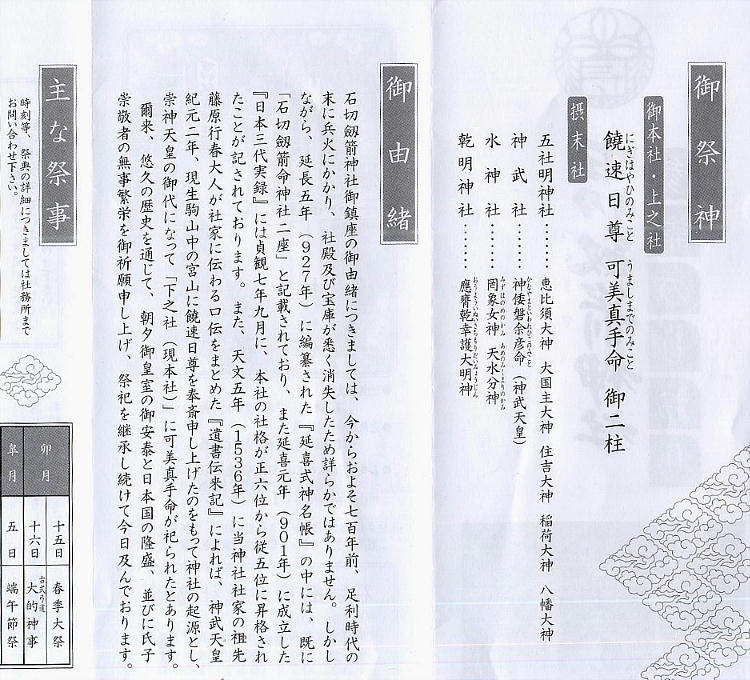

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 石切劔箭(いしきりつるぎや)神社 東大阪市東石切町 mapion --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一般には石切神社と呼ばれる。諸病平癒に霊験あらたかと昔からあつい信仰を集め、参拝者はひきもきらず。お百度参りの人も多い。 長い参道は占師、祈祷師の店が目立ち、他の地域にはちょっと類のないユニークさである。和漢の薬(サカモトが有名)や土産物 屋で縁日のようでもある。沿道に献牛舎がある。社伝によれば「創建は神武二年に東側の宮山に饒速日命と宇摩志摩治を祀った。」 と言う。 交通: 近鉄生駒線石切駅 西へ下る700M 地下鉄中央線→近鉄乗り入れ新石切駅 東北へ500M ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お百度詣りをしている人の数がこんなに多いとは思わなかった。みんな黙々と、2つのお百度石の周りを廻っている。2つの石の間 は15mも離れているだろうか。ただ黙々と、ひたすらこの2つの石の間を行き来している。病気か、家庭不和か、それとも何か他 の大きな問題があって、もう人知は尽くしきった人々のように思える。最後のよりどころとしてこの神様にすがっているのだ。ただ ひたすらに歩いている人々を見ていると、人間とは哀しい生き物なのだなぁと思ってしまう。

これが、お百度詣りのカウンターである。一周する毎に一本のヒモを折る。全部で百本あるのだ。

石切劔箭神社(大阪府誌) 天津神より十棚の神寶を授かり天の磐船に乗じて哮峰に天降まし、饒速日尊及び可美真手の命を祀れりと創建の年代詳かならす、延 喜式内の神社にして(式にも二座とあり)貞観七年(865)九月正六位より従五位下に昇わ給ひし事は三代実録に見ゆれども降り て足利氏の末葉兵燹に罷りて社殿・寶庫を灰燼となし記録由緒を失して沿革等を知るに由なし只云ふ社司木積氏は創建以来連綿とし て奉仕し、初、氏を穂積と称せしを後功積と呼び今はまた大積と改めたりと。家に神符を蔵し背に「弘治三年(1557)神主春行 記す」と刻せり。近隣の邑人は皆本社々指して只穂積堂と謂へり以つて雷社と木積氏と由緒の浅からざるを知るべし。社は大戸村大 字神並の南、高野街道を東に距る二町許の處に在りて華表は街道の側に立ち、賽路の両側は巨松堰蹇し其の下々穿ちて進めば即本融 に達す。神域一千坪弱、幣殿・神輿庫・末社相并び巨樹蓊欝として社頭を蔽ふ。一石あり、伝へ云ふ神武天皇東征のとき生駒山を越 えて大和に入らんとし給ひしに長髄彦との戦利あらざりしかば退いて此に次し諸神を祭り給ひき、神並の称は即是れに因り、且、天 皇宣はく我能く醜虜を滅し中洲を定むるを得べくんは此の石抜くべしと、乃、身づから足を挙げて之を蹴り給ひしに忽飛揚せりと石 はもと社の東南に在しを後に此処に移しゝものなりといふ。社は腫物を患ふもの祈願すれば必霊感ありと伝え賽者絶えず、社内及び 華表前の売茶唐はみな此れに依りて優に衣食せり。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 祭神 : 饒速日命、宇摩志摩治尊(可美真手命) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 式内社二座とある。上之宮は上ノ神社と呼ばれ、饒速日命を祭神としていた。従って本社は宇摩志摩治尊であった。神社発行の参 詣のしおりによれば、饒速日命は瓊々杵命(天孫降臨の孫)の兄としている。先発隊として大和へおもむいたとの説明になってい る。旧事本紀によるか。物部氏の有力支族である穂積氏が祖神を祀ったとされる。また氏子世帯は6500 のほか、石切講が100講社 15,000人の信徒となっている。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 饒速日命は、現在の大阪城附近にあったとされる磐船神社に祀られていたという説があるそうだ。そこから草香山を目指してここ へ移ってきたという。饒速日命はその後饒速日山(草香山)の頂上に設けられた上の宮に祀られ、物部氏が滅ぶと上の宮の神霊は それぞれ東西の下の宮に移されたと言う。下の宮として生駒市上町長久寺の登弥神社(伊弉諾神社)とこの社がこれである

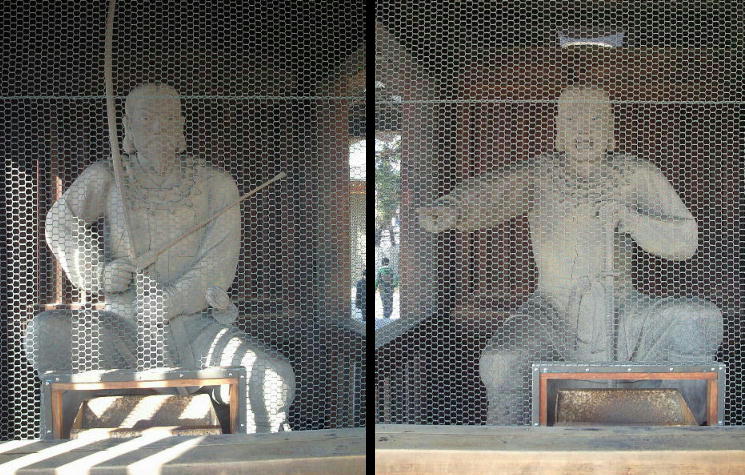

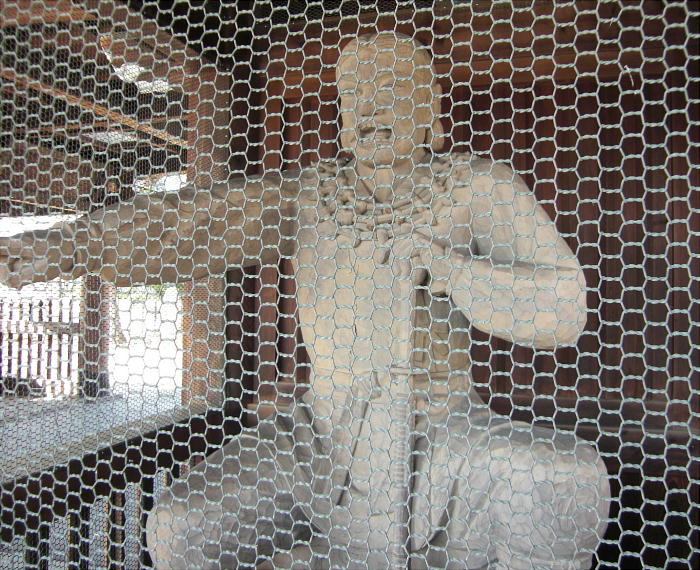

裏側から、神社の正面に当る山門の方へ出てくると、通常仁王が建っている場所には、饒速日命とともに降臨した神々の内の2神が 立っている。由来書きには名前が書いてあったと思うが、この写真からはもう読めない。しかし、お参りしている人の中には、ただ 病気や怪我に効くからというだけで、祭神が饒速日命らだとはしらない人が多いという。そんな人たちの目には、この2つの仁王像 はどう写るのだろうか。

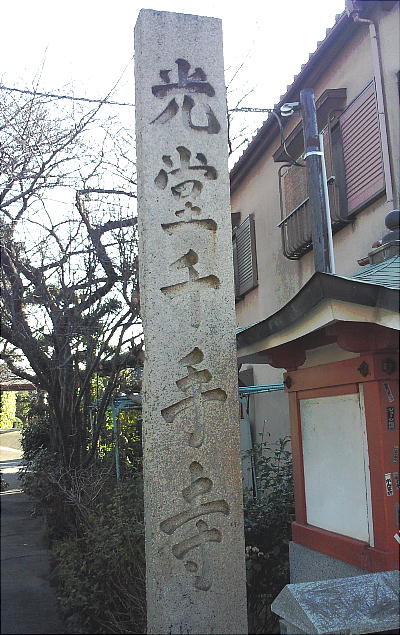

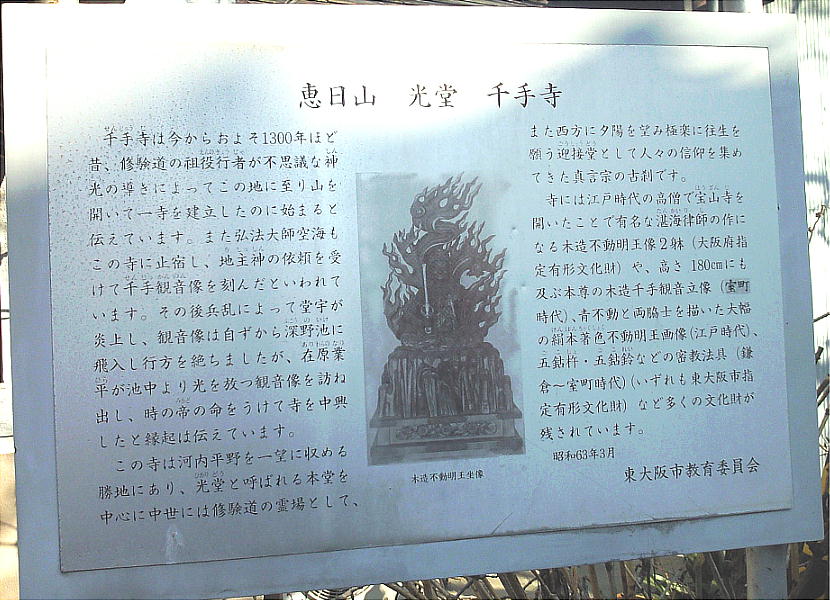

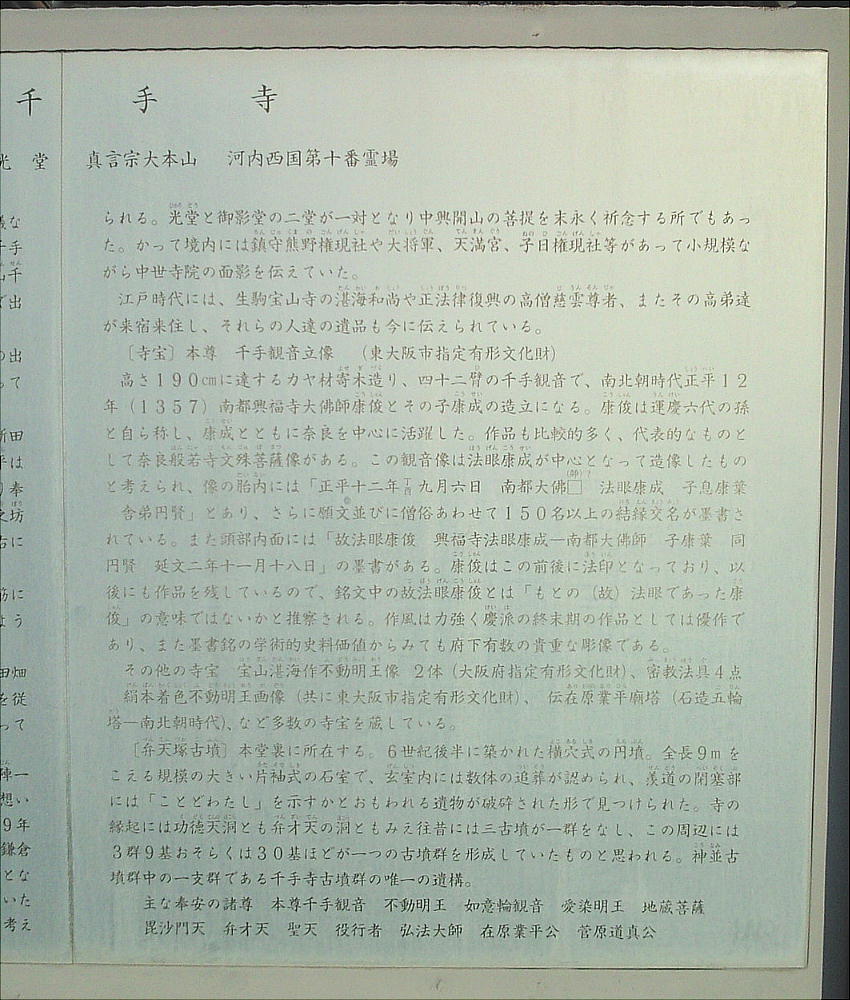

千手寺

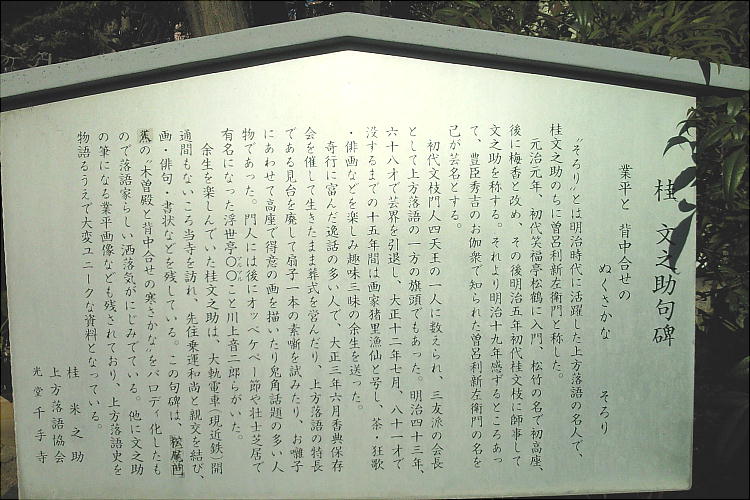

【寺院名】恵日山 千手寺(せんじゅうじ) -------------------------------------------------------------------------------- 【宗派名】真言毘膚舎那宗 大本山 【別名】光堂・上之坊 【住所】大阪府東大阪市東石切町3-3-16 【本尊】千手観音 【開山】役行者 【開基】弘法大師 【由緒】千手寺は今から1300年程前、笠置山千手窟で修業していた役行者が不思議な神光に導かれてこの地に到り、千手観音が諸々 の神祗を並び従えて行者の前に姿を現されたので、この地に寺を建て、千手寺と称したと伝えられる。その後維喬親王の乱 によって兵火にあった時、千手観音の像は自ら深野池に飛び入り、その夜在原業平(825-880)が池の中より光の放つのを望 見され千手尊像を奉出し、後に天皇が業平に命じてこの寺を中興し、五院を建立したと伝えられる。 中世には生駒山一帯は山伏達が峰を伝ってあちこち修業をして歩く修験の行場であったので、この寺に立寄る山伏達も多か ったと思われる。故に千手寺は千手観音をまつる密教の寺でもあり、山林修業の山伏が通りすがる宿でもあり、浄土往生を 願う念仏道場ともなった重層する永い歴史の記憶をもった寺である。 【寺宝】本尊千手観音立像(市文)/木造不動明王座像(府文)/絹本著色不動明王画像(市文)/密教法具(市文)/木造不動明王立像/ 石造五輪塔/弁天塚古墳/その他多数

本日の反省会は、生駒ケーブルの駅構内にある飲食店街で。皆様、お疲れ様でした。

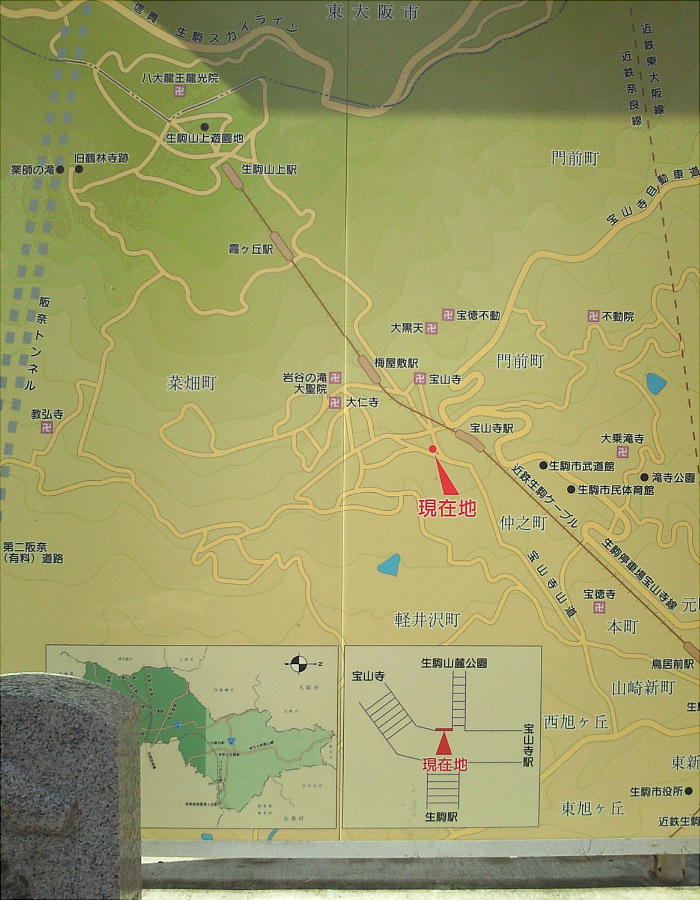

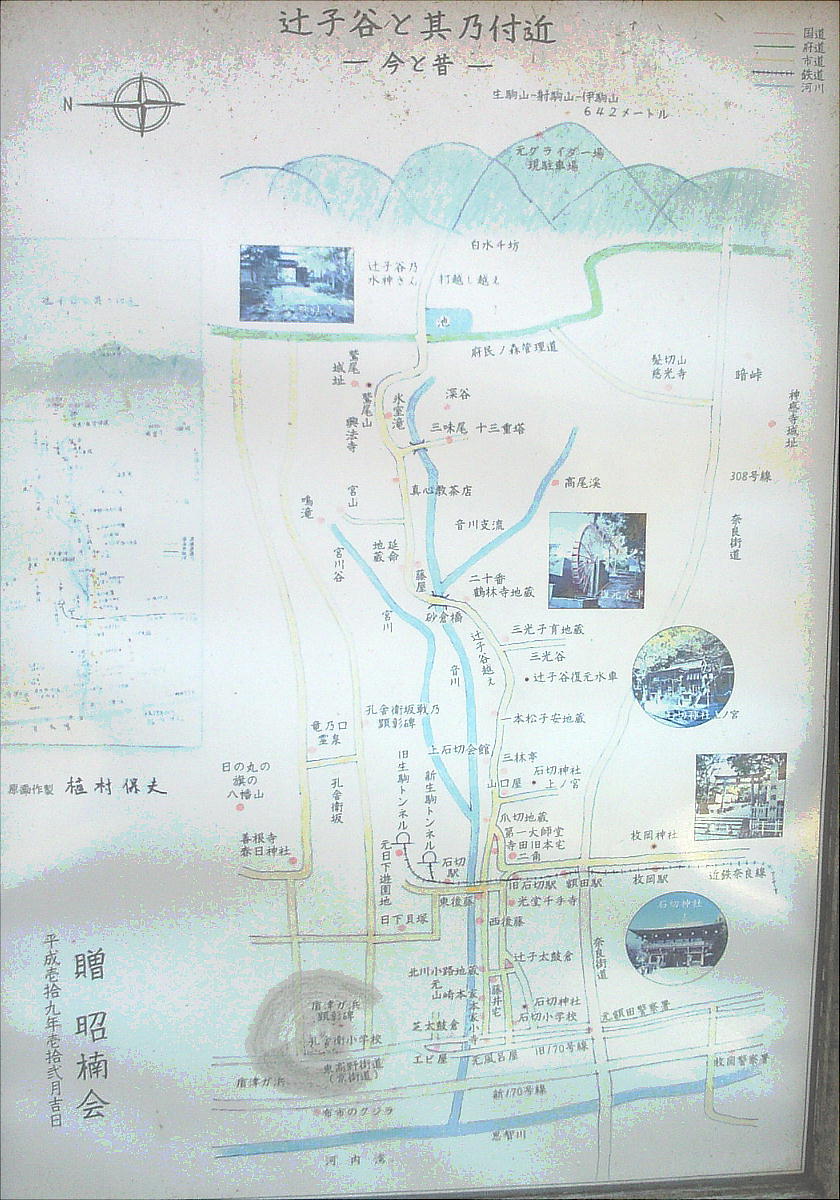

クリックすれば大きな地図になります。

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部例会/生駒山から石切へ

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部例会/生駒山から石切へ